新世纪媒介视域下的“新青岛”①

贾 丽 萍

青岛大学 文学与新闻传播学院,山东 青岛 266071

近年来,随着城市化进程的迅猛发展,城市文化研究渐成显学,学术界开始将目光集中于城市形象的媒体塑造与传播方面。在众多的研究成果中,学者们比较多的关注上海、北京、香港、苏州等大城市,对于青岛的关注一直比较少。青岛给人的印象似乎只是个“红瓦绿树、碧海蓝天”的海滨旅游城市。其实不然,青岛是一个非常值得研究的地方,这座城市有着复杂的历史文脉,从最初的小渔村发展为今天的现代化大城市,几经风雨,仍砥砺前行,改革开放的春风也让青岛“好风凭借力,送我上青云”,青岛形象也在历史长河中不断变化。进入21世纪,青岛更是迅速崛起,2008年青岛陆续举办了北京奥运会、残奥会的帆船比赛,青岛在国际舞台上再次亮相;2013年根据国家“一带一路”战略,青岛被定位为“一带一路”战略“节点支点城市”;2016年根据国务院批复的《青岛市城市总体规划(2011—2020 年)》,确定了青岛“滨海度假旅游城市、国际性港口城市、国家历史文化名城”的发展方向;2017年青岛成为中国第一个“电影之都”,2018年成功举办上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议,借力国际盛会,青岛向世界递上城市名片,知名度不断攀升,城市建设实现整体提升和高质量发展。凡此种种,都激发了大众媒体对青岛的想象热情。不同于“帝都”北京和“魔都”上海,从新闻报道、纪实摄影到影视作品,大众传媒的“青岛叙事”呈现更加复杂暧昧的一面,无论是现代化国际港口城市,还是著名滨海旅游胜地,大众传媒始终在青岛的历史中寻求某种“多元的现代性”。《青岛日报》《青岛早报》《半岛都市报》《青岛画报》是青岛的地方主流媒体,与其说它们见证、记录着青岛的成长,我们更愿意说它们在不断叙述、建构青岛形象。尤其是21新世纪以来,以青岛建置一百二十周年为契机,大众媒介对青岛的叙述更是层出不穷。众所周知,大众传媒的出现是城市化发展的必然产物,大众媒介在建构、叙述、想象城市空间的同时,也不断宣传、塑造和传播城市形象,并影响着人们对城市的认知。人们对于一个城市的认识除了亲身体验之外,很大程度上来自于大众媒体对于城市空间和城市形象的叙述和建构;反过来,城市空间和城市形象也在大众媒体的叙述中不断被赋予新的“身份”和角色。因此,通过现代大众媒体的建构视角,我们可以深入体察传统城市面对变化世界的复杂情感,这对于发掘本土文化资源,重建城市自我认同意义重大,在此背景下,对青岛这样一座具有深厚文化传统和外来文化印记的城市进行考察尤为重要。

截至目前,以新闻报道、纪实摄影以及文学影视作品为主的大众媒介的“青岛叙事”形成了一个基本看法——青岛是一座现代、开放、活力、时尚的城市,它被看作是最接近北京、上海、广州、深圳等的大城市。鉴于近年来报纸、杂志和影视作品等大众媒介对青岛的呈现和叙述从方方面面影响了大众对青岛的认识、理解和判断,本文将以青岛地方主流媒体《青岛日报》《半岛都市报》《青岛画报》和青岛籍摄影家任锡海、吴正中的摄影作品及电视剧《门第》为主要研究对象,从文化叙述和身份认同两者之间的关系视角切入,考察大众媒介如何思考青岛文化?如何叙述和建构“新青岛”?如何传达对现代性主题的认识?在笔者看来,21世纪以来媒介视域下的“新青岛”主要集中于两个方面,一是展现改革开放四十年来青岛的巨大变化,以突出新青岛的现代城市风貌,二是回顾青岛发展史,表达对青岛现代化的忧思、期待以及对“逝去的青岛”的怀旧,两方面彼此交织,构成了复杂多元的“新青岛”。

一

先看第一个方面,大众媒介如何展示改革开放四十年来青岛的现代化巨变?类似的新闻报道和新闻故事比比皆是,占据了青岛本土报纸的主要版面。例如,2011年6月8日的《青岛早报》第10版“党旗日记”栏目就直接以“1978年以前青岛地域很小”为题,梳理了青岛自改革开放以来行政区域的几经变化,每一次变化都和青岛的现代化进程步伐息息相关。栏目结尾还借用青岛市地名领导小组成员的话强调了经济发展对城市行政区划的引导作用。紧接着,2011年6月14日的《半岛都市报》推出“青岛1891:青岛建置120年特刊”,以大量生动翔实的影像资料和新闻故事来回顾青岛的历史变迁。其中的系列报道如“青岛建置120年之足迹:文化名人勾起历史回忆”“青岛建置120周年之面孔:活跃在历史舞台人物”“青岛建置120周年之影像:历经百年沧桑换新颜”“青岛建置120年特刊之:一座城的沧桑巨变”等等,用饱含深情的语调讲述了一百多年以来青岛城市的发展变化,用富于感染力的文字记录了巨变中的城市景观,同时配发多幅选自《青岛旧影》①哲夫主编:《青岛旧影》,上海:上海古籍出版社,2005年。的经典老照片。这份特刊是青岛百余年历史发展的一个缩影,寄寓着铭记历史的初衷,蕴含着继往开来的愿望,其意义指向改革开放以来青岛的巨大变化:

在这里,我们用镜头描绘出昔日沧桑的城市变迁。小青岛、栈桥……这些承载故事的地标蕴含着青岛悠久的历史韵味,如今已经成为青岛必不可少的旅游景点;浮山所见证了青岛市政府东迁和青岛东部大发展的辉煌历程;青岛口岸已经由简单的运输生活用品发展成为对外通商的重要枢纽;红瓦绿树是青岛闻名于世的城市,而东部高楼的崛起则充分证明青岛已经成为一个国际化的现代大都市;火爆的李村大集历史悠久,辐射面不但遍及青岛市,潍坊、安丘、寿光、日照等地的居民也赶来参与,一派繁荣的景象透露着岛城人民浓浓的生活气息。①《 青岛建置120年特刊之:一座城的沧桑巨变》,《半岛都市报》2011年6月14日。

青岛网络广播电视台也在“纪念青岛建置一百二十周年”系列报道的“城市记忆”专题中写下这样的“记忆”:

30岁解文江 :过去出门靠脚 如今轿车代步

40岁宋春琴:过去挤在“蜗居” 现在住进新居

60岁曲秀英:过去有嘛吃嘛 现在吃嘛有嘛

70岁张正和:昔日一衣多季 如今一季多衣

媒体用一组组“今非昔比”的报道来描绘青岛人民生活变化的方方面面,用“国际化”“拥抱世界”“现代大都市”“闻名于世”等词汇来概括青岛的现代化步伐。通过时间与空间的对比,每个专题报道都试图用影像纪实的方式告诉读者,青岛建置虽然只有短短的一百二十年,但改革的脚步与城市的发展节奏是快速的,现代化成就让青岛的城市面貌发生了历史性巨变,改革开放让青岛老百姓过上了好日子。

2014年3月17日的《青岛日报》更是推出了“三十而立——青岛开放30年大型报道”,宣布“以文字、图片、视频影像等方式,……与广大读者一起,分享青岛开放发展30年的思想盛宴,分享青岛城市发展的珍贵记忆,一起见证今天的青岛建设宜居幸福现代化国际城市的强劲步履。”紧接着,5月4日推出特别策划“五月四日这一天——纪念青岛开放30年大型实景采访”栏目,刊登了镜头下不同的“青岛形象”,并把30年前的青岛和今天的青岛放在一起进行对照,编者特意加了这样的“按语”:

30年前的这一天,这座沿海之城获得了关于开放的独特荣耀,踏上了波澜壮阔的变革之旅。从这一天起,开放的征程改写着这座城市的命运,重塑着这座城市的资源,挥发着这座城市的能量。这一天,对于这座城市,对于生长于这座城市的我们是如此醒目、如此难以忘怀。

30年后的这一天,我们履行着这座城市记录者的使命,从胶州湾西岸到胶州湾北岸,从老城到东部新城,从城市的南端到城市的北端……在那些记忆深刻的节点上,我们以实景纪录的方式,去追寻这座城市在这个特殊日子的平常景象,以资更深的铭刻。②《 三十而立——青岛开放30年纪念特刊》,《青岛日报》2014年5月4日。

2014年5月4日《青岛日报》的另一组照片新闻“青岛开放30年30事”同样记录了青岛的城市变化,报道的第一件事就是“青岛入列首批14个沿海开放城市”,编者在照片下面加注了评语:“开放,释放了青岛潜在的外向基因,并不断颠覆城市思维、城市模式,改变着城市行为、城市方向,为今天的‘国际化’追求奠定了基础。即使在未来,开放仍然是这座城市根本的动力。”③《 青岛开放30年30事》,《青岛日报》2014年5月4日。这里所提及的30事还包括1991年6月23日首届青岛国际啤酒节的开幕和2008年8月9—23日青岛奥帆赛的举办,并指出:“让世界从认识青岛啤酒开始更多地认识青岛,奥运会又让青岛名扬海外。”最后,编者回顾了“青岛世园会开启华美篇章”,并高度评价世园会是“一次真正的开放盛会。在生态与自然的价值追求下,青岛再次向世界敞开怀抱,世界又获得了一个认识青岛的机会,而青岛必定会由此注入更多的开放文化元素”①《青岛开放30年30事》,《青岛日报》2014年5月4日。。

时隔四年,2018年5月4日的《青岛日报》推出了主题为“逐梦新时代 青岛再出发——庆祝改革开放40周年八连版大型图文特刊”。编者强调,自1984年5月4日青岛成为沿海开放城市以来,青岛不断突破创新,“特别是党的十八大以来,在创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念的指引下,这座城市以‘创新+三个更加’为目标要求,一个由创新驱动,更加富有活力、更加时尚美丽、更加独具魅力的青岛,一个升级版的青岛,以弄潮儿的姿态,正勇立于时代发展的潮头”②《逐梦新时代 青岛再出发——庆祝改革开放40周年八连版大型图文特刊》,《青岛日报》2018年5月4日。。特刊图文并茂地反映了40年来青岛由“小青岛”到“大青岛”的华丽蜕变,还配发了首届青岛国际啤酒节开幕和青啤股票上市的两幅纪实图片,让我们真切地感受到青岛现代化的步伐。2018年6月9日至10日,备受瞩目的上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议在青岛国际会议中心举行,借力这次盛会,青岛新闻网及时推出一组题为“风从海上来·改革进行时”的图片新闻,用多个篇幅和读者一起分享了市民逄淑才等人收集的15万张老照片。报道的意图很明显,就是引导读者通过阅读不同时期的图片资料,来了解青岛在中国现代化进程中所取得的伟大成就:“40年转瞬,社会在发展,城市每天变化,昔日的老照片和今天做对比,怎能不让人震撼。”③庞为:《一组新旧照片对比,带你感受改革开放之青岛巨变》,2018年7月26日,http://www.qingdaonews.com/content/2018-07/26/content-20184293.htm.记者还特意在每幅照片下面加了说明文字,例如下面两幅④两幅照片均由逄淑才拍摄,见庞为:《一组新旧照片对比,带你感受改革开放青岛巨变》,2018年7月26日,http://www.qingdaonews.com/content/2018-07/26/content-20184293.htm.:

老照片里,东海路与海口路片区旧貌

如今这里依托石老人优势,成为优质旅游度假区

诸如此类的新闻报道几乎随处可见,随新闻报道配发的各种照片也是真实可信的。然而,按照彼得·汉密尔顿的说法,“摄影新闻,不论是报纸的、杂志的或书籍的,其‘纪实’本质从根本上都是解释性的,摄影家生产的各种表象牵连到他或者她个人对事件和题材的解释,而这些事件和题材也是他或者她选来放在照相机镜头前的。”⑤[英]彼得·汉密尔顿:《表征社会:战后平民主义摄影中的法国和法国性》,徐亮、陆兴华译,北京:商务印书馆,2013年,第88页。这意味着所有被呈现在读者面前的图片都不可避免地隐含着拍摄者的解读,当拍摄者选择街道、建筑群、原住居民等现实存在的自然物相作为拍摄对象时,实际上已经对物化的自然景观做了主观化的“过滤”。换个角度说,照片是以客观纪实以基础的主观表达,有意无意地将拍摄者对于城市的理解反映在镜头中。也许那些偏安于城市一隅的老建筑里的市民并不认为搬进高楼大厦就增加多少幸福指数,也不见得像媒体宣传的那般快乐。可拍摄者却通过精心编排赋予图像新的意义,让读者感受到普通人的生活越过越美好。这正是“现代性”思维在媒介叙事中的体现,按照英国学者安东尼·吉登斯的观点,长久以来,一直存在社会进化论的影响,“根据进化论的观点,人们可以按照一条‘故事主线’(story line)来描绘历史,这条主线把杂乱无章的人类事件规划在一幅井然有序的图画之中”①[英]安东尼·吉登斯:《现代性的后果》,田禾译,南京:译林出版社,2000年,第5页。。这种进化论的线性思维模式,同样支配着大众媒介对现代中国历史进程的叙述,也影响了青岛本地主流媒体对改革开放四十年来青岛形象的宏大叙事,媒体往往把不同时期青岛的影像资料并置于同一个主题内,采用前后对比的方式来强调时间的价值,试图告诉读者,伴随着时光流转,人们见证了青岛的现代性巨变,有些宣传片的解说词更是具有煽情色彩:“这是一座城市的变迁,也是一座城市的故事,你我既是故事的见证者,也是故事的参与者。青岛,一座有着传奇故事的百年老城,历经风雨洗礼,中西方文化碰撞交织,她一路走来,见证了近代中国的兴衰与荣辱,映衬着西方与东方的完美交融。”②这段话来自2019年10月1日山东广播电视台庆祝中华人民共和国成立七十周年所拍摄青岛宣传片的解说词。尽管每个青岛人的年龄、职业、收入及社会地位差别很大,但诸如此类的表述却将所有人都纳入时间性的宏大叙事框架中,被赋予这座城市历史变动的创造者和见证者的角色。

交通工具对城市发展的重要性是不言而喻的,青岛地铁自开建以来备受各大媒体青睐,并不断成为各大媒体争相报道的重点。2015年12月16日的《青岛日报》从追溯地铁的“青岛往事”入手,回顾二十多年来青岛城市的迅速变化,肯定青岛进入“地铁时代”,并自豪地宣称:“步入地铁新时代的青岛,正敞开胸怀,拥抱全新的发展机遇和空间。”地铁便捷、高效、时尚,是现代化城市建设的重要标志,也是引领城市精神文明的先导,地铁建设在青岛城市交通发展史上写下了浓彩重墨的一笔。2017年12月10日6时4分,青岛地铁2号线东段正式通车试运营,标志着青岛地铁时代的正式开启,市民的生活方式和出行习惯也将随之改变,地铁网络强大的覆盖功能加速着青岛与周边城市的融合。此外,代表现代青岛城市文明的各类地标性建筑,如东方影都大剧院、“云之贝”体育馆、海滨雕塑园、海天中心等也不断出现在各大媒体上,诉说着青岛的今日繁华,记录了青岛在城市化建设中的生机与活力。

可见,在近年来有关“新青岛”的媒介叙事中,青岛所取得的现代化成就一直是青岛本土媒介的关注点,同时报纸还将城市的不同空间一一叙述,展现了多元共存的青岛城。仔细品味这些以“国际化”“现代都市”“活力”“开放”为关键词的报道,无不彰显媒体对于“现代化青岛”的期待与想象,进一步说,大众媒介对青岛始终怀有一种强烈的“现代性渴望”。其实不单单是青岛,在中国的其他城市,这种现代性焦虑也无处不在,北京、上海、广州等无一不是以国际化大都市自居,众多二、三线城市也纷纷以迈向国际化大都市为奋斗目标。美国学者罗丽莎曾阐释过这种现象:“中国在现代性想象历程中的断裂标志了一种渴望,它始于半殖民地的历史并不断被延迟,它渴望中国这个前西方殖民地有一天也可以作为一个国家及政权达到与西方同等的身份。”①[美]罗丽莎:《另类的现代性——改革开放时代中国性别化的渴望》,黄新译,南京:江苏人民出版社,2006年,第8页。罗丽莎的见解十分精辟,渴望在世界舞台占据一席之地,在国际事务中拥有话语权,这一直是近代以来中国人的集体梦想。作为山东地区风景优美、经济发达、文明开放程度最高,也最接近西方化的城市,青岛担负着新时代城市建设的重要使命,大众媒体迫切希望青岛能成为代表山东跻身世界舞台的城市。总之,大众传媒正是以现代文明为标准,对中国城市进行新的身份认同。“新青岛”正是在这种背景下被建构、想象出来的。

二

还应该看到,当媒体在大力宣扬青岛的现代化成就,展示青岛的国际奢侈品店、旋转餐厅、豪华游艇、温泉会所等场所时,客观上也遮蔽了青岛的另一种景观:贫穷、落后和平民的城市生活。城市的流光溢彩、奢靡浮华与普通市民关系不大,对于大多数青岛人来说,那些地方并不是他们的活动空间,他们可能更喜欢在台东步行街、登州路啤酒街一带活动。上述城市空间的存在更多是纯粹奇观(spectacle)意义上的,“为了眺望而存在的,为了吸引注视,而这种注视最终会形成每一个普通人关于现代化和全球城市的想象”②王婷:《想象上海:奇观、怀旧与城市空间》,《“传播与中国·复旦论坛”(2012)——可沟通城市:理论建构与中国实践论文集》,第188页。。普通市民在奇观式城市空间面前,不是自豪感和亲切感,而是疏离感和陌生感。虽然在民族复兴、国际化等词汇的刺激下,人们渴望见到青岛的新气象、新景观,新地标满足了人们的视觉消费欲望和现代性想象。但另一方面,国际化、现代化也不断摧毁青岛的传统生活。2000年,《中国摄影》刊发了一篇题为《老青岛》(作者是青岛籍摄影家吴正中,1954年出生)的配图文章,就表现出作者对城市发展的双重态度:一方面惊叹于青岛的城市巨变,一方面又担心城市发展太快,随之而来的拆迁会破坏老建筑的原本面貌,城市的喧嚣躁动将打破原本的宁静。在简单回顾了作为青岛老街巷代表之一的“波螺油子”(原胶东路)的百年沧桑之后,作者满怀深情又不无遗憾地说:

可是,随着都市现代化的进程,这里的老人,以及他们生活了大半辈子的老街、老楼正在一天天地消失,面对它们,我有一种敝帚自珍样的痛惜感。我拍下它们,为得是让以后那些像我这样热爱青岛,想了解青岛的人能找到一些有关这座城市的形象线索,当然我还有个不大不小的奢望:几百年、几千年之后,我所拍摄的这些东西,也许也能沉淀成青岛厚重历史的“沧海一粟”,为这座城市做一丁点儿见证,也算是我献给她的一点挚情。③吴正中:《老青岛》,《中国摄影》2000年第11期。

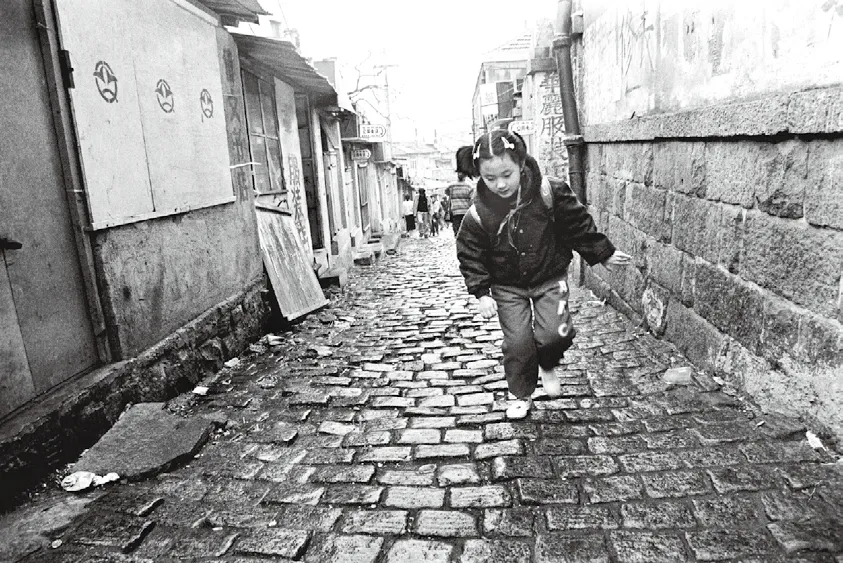

很显然,吴正中对青岛的现代性是矛盾的,既感到欣慰,又不免失落。其实,摄影家吴正中的“青岛系列”(包括“波螺油子”“崂山大院”“海关后”等)向公众展示了青岛现代化过程中另类纪实。从20世纪80年代开始,吴正中前后创作了大量作品,他的作品多以青岛的世俗生活和市井百态为主,将青岛影像中失落已久的城市景观推入了大众视野,给我们展示了青岛现代化过程中的另一面,他的《波螺油子》被誉为“青岛影像的时代标志”①徐崇德:《石阶路上的青岛》,青岛:青岛出版社,2008年,第187页。。吴正中广为人知的一幅摄影作品叫《停泊记忆的老街》,照片借助于广角镜头还原了青岛的百年老街巷——黄岛路的空间样貌,营造出特定的时空氛围:渗透着历史印记的古旧建筑、斑驳陆离的墙体、纵横交错的电线、青石板铺就的狭长街道、拥挤的摊贩、嘈杂的人群……无论是对于城市底层生活的细致呈现、城市空间的着力营造,还是对于日常空间与人物形象的聚焦与形塑,都可以看出摄影者对于城市底层卑微、庸常生命状态的关注。吴正中用纪实的影像风格、纪录片式的影像质感,建构了一个个具体可感的日常生活空间。

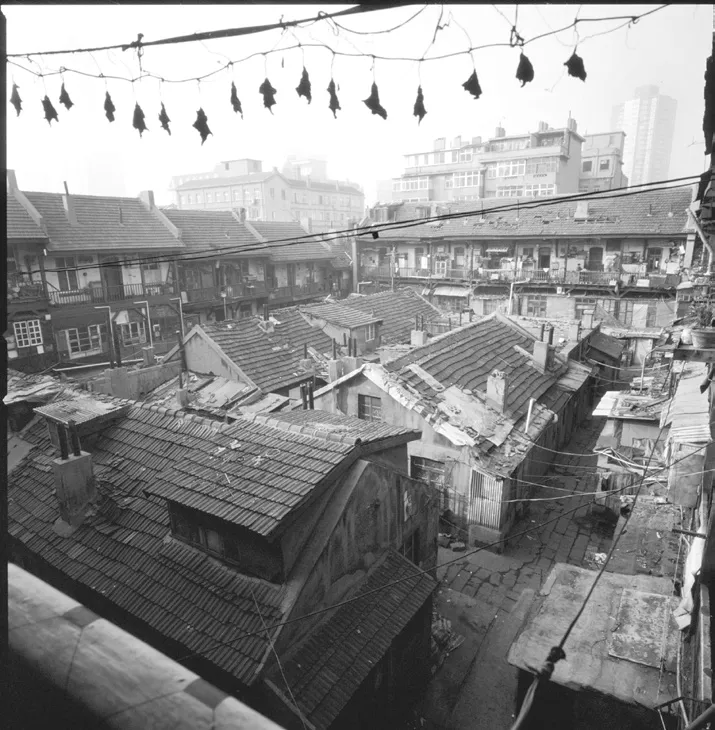

无独有偶,另一位享有盛誉的青岛籍摄影家任锡海也表达了同样的看法。任锡海1945年出生于青岛邱县路的“十号大院”(德盛里),直到2007年“十号大院”拆迁,他前前后后在这里生活了60多年。可以说,大院见证了任锡海一家三代的往昔岁月。而在任锡海看来,这个百年大院更有深意,它“是20世纪中国百年历史的缩影,是一座珍贵的有生命的见证了中国百年现代性进程的博物馆”②任锡海:《青岛十号大院》,《文明》2008年第5期。,这句话当然带有浓厚的个人感情色彩。自20世纪80年代始,任锡海有意识地用镜头记录大院的生活细节:“女人梳发男人打酒;刚刚结婚的小两口;邻居们围坐在一起打扑克;老人去世了,晚辈为其送行;房子要拆了,老人们在落泪……从琐碎的日子到沉重的生息,无一疏漏。”③梁旭日:《任锡海:记录里院最后的身影》,《大众日报》2012年12月7日。任锡海曾说:“如果再不拍,说不定哪天大院也会像母亲一样突然离去。”④梁旭日:《任锡海:记录里院最后的身影》,《大众日报》2012年12月7日。出于这样的动机,“他怀着痛惜之情急急地投入为它们留取影像的拍摄中”⑤阿占:《私聊》,青岛:青岛出版社,2018年,第285页。。2011年2月7 日,中央电视台纪录频道推出了题为《十号大院》的专访节目,多侧面、多角度地向大众展示了青岛的百年里院及里院文化。各种未经修饰的原初生活状态被任锡海呈现在镜头中,城市底层真实的生存空间携带着自身的“重量”,浓郁的纪录气息扑面而来。在对于底层空间的建构中,任锡海秉承纪实美学追求,大量运用固定镜头和长镜头来增强照片的逼真效果,使其向纪实性和客观化靠拢。而今天看来,任锡海“大院”系列的价值恰恰在于纪实性和客观化——以真实的影像叙事形式将老青岛传统的群居生活一一复活,让我们感受到传统生活的质朴与从容、琐碎与温情,也体会到陋巷杂院这类城市底层空间的冷峻存在。

特别值得一提的是,与大多数摄影家相比,任锡海、吴正中所拍摄的空间场景很有特点。大多数摄影者(如薛晨钟、平老虎等)一般会选择拍摄青岛作为沿海城市的标志性建筑,诸如“红瓦绿树、碧海蓝天”及各种现代化的地标式建筑等公共空间,这类空间往往具备极高的辨识度,读者一眼就能认出其中的青岛元素。任锡海、吴正中的作品则多以家、小饭馆、走廊、庭院等日常空间为主,这类空间往往隐喻现代城市的内部世界及普通百姓的日常生活,而日常生活对应“微叙事”,是关于城市历史的细语,也许在任锡海、吴正中看来,家、饭馆、发廊等空间,不仅能反映活动于其间的人的本真状态,而且能窥见这个城市的本真状态,更能代表他们心中那个最真实、最朴素的底层青岛。任锡海、吴正中的照片让我们认识到,“每一个人的生命都值得仔细审视,都有属于自己的秘密与梦想”⑥刘晓枫:《沉重的肉身》,上海:上海人民出版社,1999年,第7页。。这类摄影作品将普通市民的职业、阶层关系,乃至他们的物质状况和精神面貌都通过狭小的城市空间揭示出来,为外地人提供新奇的视觉体验的同时,也满足了老青岛人的“城市乌托邦”怀旧。

总之,任锡海、吴正中的照片为我们提供了主流媒体现代化宏大叙事之外的城市日常生活场景,包括物质的和精神的日常世界。这些照片说明,城市的现代化并不完全带来一切美好的东西,普通人的居住环境也许拥挤逼仄,但他们济济一堂,忙碌奔波之余也不乏对生活的天然热爱,富人生活条件优越,也可能内心孤独凄凉。可见,青岛的现代化变迁在不同媒介那里被赋予的意义并不完全相同。其实,2013年热播的电视剧《门第》(根据青岛籍作家连谏的同名小说改编而成)也描绘了青岛华美外表下的另一番景观。这是一部以20世纪90年代中期以后青岛的劈柴院和八大关为故事背景和叙述空间的电视剧,剧作在交代身份显赫的将门之女、都市白领罗小贝和市井平民子弟何春生之间“门不当户不对”的婚姻过程中,展现了现代城市的两面性:一面是摩登、时尚的现代化景观,如罗小贝自幼生活的海军大院,工作后月薪上万的跨国财务公司,以及罗氏兄妹经常出入其中的各种高档消费场所等;一面是破败不堪的城市底层景观,如何春生一家居住的破旧不堪的劈柴院,拥挤狭窄的街巷,污秽的老式茅房等(详见表1),电视剧用大量镜头来呈现男主角何春生的成长环境。春生一家搬出部队大院以后,一直居住在劈柴院(江宁路)。众所周知,劈柴院曾一度是青岛最繁华的商业区,也是青岛中下层市民的生活空间,代表了青岛最具烟火气的市民世界——嘈杂拥挤的胡同里地道的青岛话叫卖声,街坊邻居围坐树下拉呱、下棋,遍布大街小巷的啤酒屋,随处可见的塑料袋装啤酒,等等。①唐顺英、郝妮如莲、刘丰祥:《青岛啤酒与地方文化认同》,《东方论坛》2019年第5期。各种声音、各种气味汇聚出市井生活的热闹,一个混合着各种气味和市井粗语的世界出现在观众视线中,这显然是老青岛市民日常生活的真实写照。应该说,电视剧《门第》对于青岛城市空间和生活场景的挖掘是值得肯定的,也由此勾起了青岛本地人对劈柴院的恋旧情怀和文化想象。

表1 《门第》中何春生与罗小贝生活的差别

随着剧情发展,何、罗二人谈婚论嫁的到来,何春生不断受到高房价的刺激,为了给何春生凑房款,何家爆发了家庭大战,嫂子翠红和大哥秋生争吵不断,要强的何妈妈也感叹自己是“人穷志短、马瘦毛长”。在高房价面前,何春生显然快乐不起来,因为与时尚、富裕的都市生活相对照的是,普通家庭出生的他听不起音乐会、也消费不起“无国籍料理”,更买不起地段好的高价房,只能蜗居在城市一角。悬殊的社会地位、家庭条件以及价值观念,让大杂院出身的穷小子与将军楼里的富家女格格不入,也让这对小夫妻连同背后的两个家庭都卷入了旷日持久的战争,并最终导致婚姻出现危机。电视剧中自始至终贯穿的是,从一开始的买房、办房产证到装修房子,男主人公何春生始终处在缺钱的心理压力下。而城市的时尚与繁华,往往会改变人们的心态,为了过上体面的生活,城市人反而会成为追逐物质的奴隶。总之,城市并不总是像现代化的宏大叙事所宣传的那样,高速的现代化发展带给人们丰富的物质文明和精神文明的同时,也会加剧城市内部的阶层分化,诱发罪恶甚至毁灭。《门第》不仅记录了20世纪90年代青岛快速发展的城市化进程,还真实再现了青岛中下层市民的生活——三代同堂的局促,生存的艰辛,经济重压下人的无奈与悲凉,等等。剧终,劈柴院面临拆迁,何家人即将告别熟悉的劈柴院,有满足、有期待……

三

对于青岛的现代化发展,大众媒体与市民的态度其实是很复杂的,尤其是对“广兴里”“十号大院”“劈柴院”“波螺油子”这类百年老院、百年老街等怀有复杂的感情。在大规模的城市建设和改造热潮中,老街巷、老建筑不可避免地成为一道道逝去的风景。2013年,青岛城市建设集团曾以寻找“波螺女孩”为主题做过一系列活动,在 “波螺女孩见面会”的活动现场,受邀专家曾强调“波螺油子”代表着生活化、平民化甚至诗意化的青岛生活,它们被认为代表了青岛的某种“精神”,“波螺油子”的消失引来无数感情寄托者的惘然。其实早在1999年,《新周刊》就曾经以《青岛,老路要拆了》为题报道过青岛的这条路,还配发了吴正中的多幅纪实摄影,来展现老青岛平和淡然的日常生活:坐在墙根的椅子上晒太阳的老人,劈柴的居民,玩滑雪的孩子,玩鸟的老人,送孩子上学的老人,他们身后是破旧的老房子,墙上还挂着理发店、小书店、电话亭的广告牌。从照片不难看出,拍摄者对老街巷的特殊感情,也不难辨认出老青岛的形象——简朴、散漫和乡土化的城市景观以及闲适安稳的日常生活。一般老街巷的流动人口都很少,住户们世代为邻,彼此熟悉,人际关系主要靠传统礼仪、道德和亲情来维系,生活空间也是相对稳定的,人与城彼此依存,这显然是“乡土中国”在青岛这一城市空间的延续。这些照片告诉读者,时间在这里并不重要,似乎已经停滞,人们有的是聊天、逗孩子和闭目养神的闲暇时光,这个乡土化的城市空间和谐、宁静、秩序感极强。作者写道:

城市的现代化似乎容不得这样一个城市存在了,波螺油子路一带要建一座大型的立交桥,波螺油子路今年年底将被拆除……

于是,人平静的心境被波动起来了:老邻居要分手了,以前那种亲情会不会消失?……路是喧嚣都市中的一份宁静,而这样的宁静是现代化的设施无法替代的。①吴正中:《青岛,老路要拆了》,《新周刊》1999年第2期。

吴正中的文字里充满了对“波螺油子”的留恋,且言下之意,“波螺油子”的消失,代表着城市移民关怀与宽容精神的消失,而城市空间的改变将最终改变市民的生活方式及人际交往方式。

蹦跳着走过“波螺油子”的小女孩苏娜(吴正中摄,1996年)

苏娜身后是改造后的“波螺油子”(吴正中摄,2013年)

城市化步伐的加快,大量现代化的新式建筑不断涌现,“新青岛”不断挤压“老青岛”,“现代青岛”与“乡土青岛”之间的冲突也越来越明显。城市空间的变迁代表着城市身份的重塑,空间结构终将改变市民的生活方式和价值观念。而对于这种大规模的“造城运动”,媒体和公众也是褒贬不一,纷纷借助于媒体表达他们对青岛形象的看法。许多媒体为老青岛的消失感到悲哀,也有媒体热烈欢迎新青岛,称赞新青岛带来了时尚活力的现代都市生活。早在20世纪90年代中期,青岛老城区的改造就已经成为关乎青岛城市发展的大事,针对老城拆迁及现代化建设,社会上也曾经开展过争论,比如是否真的要拆除殖民时期遗留下来的老式街区、住宅?拆迁后如何安置原住民?拆迁后的重建能否保持里院街区的原汁原味等?如何在里院与青岛本土文化和本土居民的亲历生活之间建立联系?这些问题引发了青岛市政府、主流媒体及各类民间团体的重视,为此他们还做了大量卓有成效的工作①参见郭泮溪等:《劈柴院市井民俗文化传承与“文化青岛”建设》,《东方论坛》2011年第3期。。比如依托青岛日报报业集团成立的人文出版品牌机构——良友书坊,负责人臧杰是一位很有使命感和本土意识的文化学者,多年来致力于青岛本土文化建设及传承工作。自2006年良友书坊创办以来,他就持续关注、呈现与保护青岛的里院街区,还联合青岛市城建档案馆、市南区人文历史研究会以及诸多青岛本土学者,陆续策划出版了《中山路——一条街道和一座城市的历史》(中国海洋大学出版社2009年出版)、《青岛屋檐下:王海波摄影笔记》 (中国海洋大学出版社2009年出版)、《台西镇——一种日常化的青岛平民生活》(山东画报出版社2010年出版)、《大鲍岛——一个本土社区的成长纪录》(山东画报出版社2013年出版)等著作。配合里院街区的保护修缮,2016—2018年良友书坊还推出了《大鲍岛兴亡三部曲——家·春·秋》系列影像展、《憩园——于瑶里院主题创作展》、《造梦——希姆森建筑文献展》、《火——于凤亮、张泉里院之光摄影文献展》、《寒夜——张岩“平康五里”摄影文献展》等,可以说,在保护青岛传统建筑方面,良友书坊功不可没。特别值得一提的是,2014年1月,臧杰还主持撰写了里院核心片区《大鲍岛历史街区的保护与更新提案》,并通过青岛市民盟提报,该提案获得了包括市长在内的多名主要领导批示②批示:中国历史文化十分厚重,我们应珍惜,不应造成历史遗憾。。自1994年青岛市获批第三批国家历史文化名城,到2014年11月青岛市规划局公示的《青岛历史文化名城保护规划(2011—2020)》,历时多年,青岛的传统街区、古建筑的修复性改造得到了大众媒体和市民的肯定,特别值得期待的是对广兴里(位于青岛市海泊路63号)的保护性改造。广兴里是青岛最大的里院,距今有120多年的历史,自2012年起青岛市启动房屋征收工作,为历史城区保护更新试点项目奠定了基础。历时多年的修缮,广兴里“修旧如旧”,变身为青岛工业设计创新中心,吸引了海内外多家前沿工业设计机构入驻。广兴里于2020年5月28日向公众开放,百年里院的风貌被很好地保存了下来,其古朴典雅的红砖清水外墙、精美繁杂的雕花雀替以及红色油漆的廊道等里院建筑的传统元素,原汁原味地再现了“青岛的过去”,激活了潜藏在大众内心深处的怀旧情感,更唤起了市民们对青岛的身份认同与诗意想象,人们可以在这里重温和体验往日的里院生活。当然,因为征迁使居民离开了原来的里院街区,街区的社区属性改变了,功能定位也改变了,改造后的广兴里能否成为青岛的一张城市名片?百年里院能否在保持传统文化元素与追求商业价值之间取得平衡?如何建立青岛本土文化和本地居民的日常生活之间的联系?这些尚需时间来检验,我们拭目以待。

广兴里(2008年 杨光摄)

广兴里(2020年 贾丽萍摄)