构建具有地方民族优秀传统文化元素的学前教育课程体系

——兰州现代职业学院学前教育专业课程改革创新案例

乔新军

(兰州现代职业学院,甘肃 兰州 730207)

一、实施背景

十九大报告强调:“文化自信是一个国家、一个民族发展中更基本、更深沉、更持久的力量。”《教育部甘肃省人民政府关于整省推进职业教育发展打造“技能甘肃”的意见》提出:“以华夏文明传承创新区建设为抓手,支持职业院校开展文化遗产、自然遗产传承创新人才培养。”为深入推进国家“一带一路”倡议,面对职业教育新的历史发展契机,职业院校理应潜心思考中国民族文化传播问题。在新一轮大规模全球化浪潮中,如何传承优秀民间民族文化,如何更好地发扬传统民族文化,确保中华民族优秀传统文化在世界文化交流中璀璨生辉,成为高职院校立德树人、为党育人、为国育才的重要举措。

地处“丝绸之路”经济带枢纽段的甘肃,地方文化资源非常丰富,少数民族文化特色鲜明。学院位于甘肃省省会兰州,生源来自全省各地,有不少学生来自少数民族地区,这些学生毕业后更多投身到民族地区学前教育建设中。但多年来,学校学前教育人才培养存在文化教育类课程偏重、实践教学薄弱、教学内容单一等问题,更缺乏对地方优秀民族民间传统文化的涉及与关注。学院以服务甘肃学前教育事业发展为己任,确立培养具有地方民族优秀传统文化素养,实现“零适应期”就业的学前教育专业人才目标,在构建具有地方民族优秀传统文化元素的学前教育专业课程体系方面进行了探索创新。

二、探索创新

(一)修订完善人才培养模式

学院在专业综合能力培养上应用“理论教学、拓展活动、拟岗实训、顶岗实习、技能竞赛、鉴定考证”的教学模式,培养能够承担甘肃地方优秀民族民间传统文化传承的优质毕业生;幼儿园、幼教机构和学院深度合作,通过“职业体验、保育学习、跟岗实训、顶岗实习”四段实践教学模式,校“培”园“育”形成合力,实现学生“零适应期”就业,探索形成园校共育全程实践的人才培养模式。

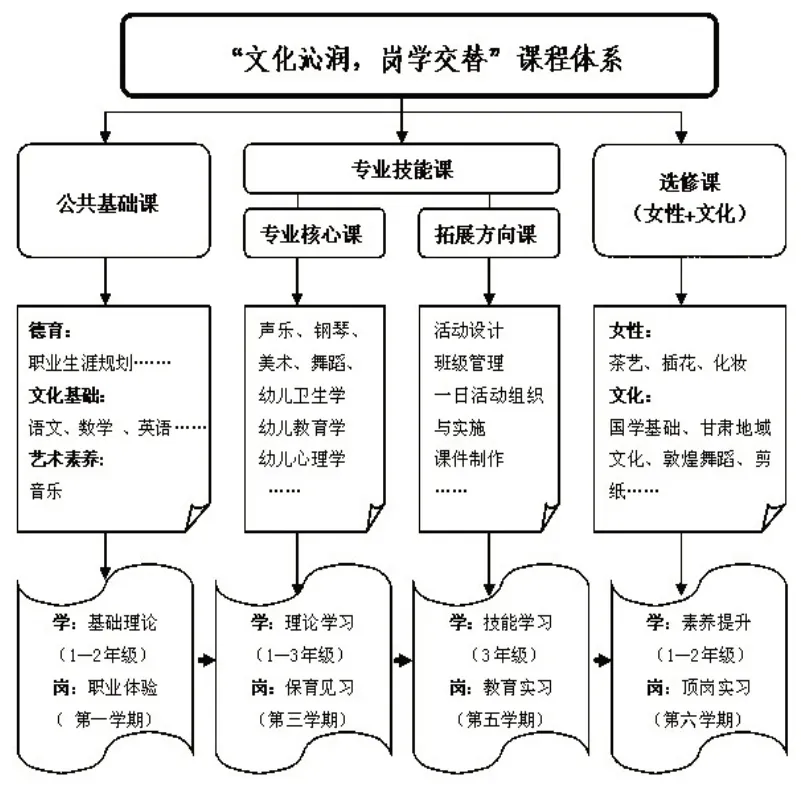

(二)构建“文化沁润,岗学交替”的课程体系

由于地处“丝绸之路经济带”的枢纽段,学院积极响应国家“一带一路”倡议,根据学前教育专业发展规律,结合甘肃地域优秀民族民间传统文化资源的特点,构建了具有“优秀文化沁润专业、岗学交替夯实能力”特色的课程体系,对学生加强了地域优秀民族民间传统文化素养的沁润和提升,在传承发扬地方优秀民族传统文化的同时,提高学生的综合素养,促进学生整体和谐发展。

(三)培育区域文化传承使者

《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出“加强中华民族优秀文化传统教育”,在高等教育中“积极推进文化传播,弘扬优秀传统文化”。职业院校历来具有传承与弘扬中华优秀传统文化的功能。幼儿教师作为幼儿成长发育的启蒙者,在传承和发扬中华优秀传统文化中肩负着重要的奠基作用。学院加强学前教育专业学生的地方优秀民族民间传统文化教育,对于培养高素质专业化幼儿教师,对于在幼儿期间开始培养民族自信、文化自信具有重大而深远的意义。

为进一步加强对学生“四个自信”特别是“文化自信”的教育,学院根据甘肃多民族融合、地域文化特色鲜明的特点,结合学前教育专业人才培养目标定位,开设了“甘肃地域文化”“民族音乐欣赏”“敦煌舞蹈”“庆阳剪纸”“民族舞蹈”等具有甘肃当地优秀民族民间文化特色的文化艺术类课程,并组建特色学生社团作为地方优秀民族民间文化学习与交流的平台。学生通过学习文化素养类课程和参与社团活动,有机融合了专业教学与民族文化教育,增强了对民族文化的了解与认同,实现了民族文化的有效传承。

三、实施过程

(一)完善学前教育专业建设组织机构

学校成立了由主管教务处牵头,专业主任负责,文化基础、专业基础、专业核心课骨干教师,高等师范学校学前教育专业教授,幼儿园专家为核心成员的专业课程体系建设小组,全面实施专业建设改革发展工作;成立学前教育专业建设专家指导委员会,全程指导专业的全面建设。

(二)搭建校“培”园“育”共建平台

学校与甘肃省幼儿之家教育连锁股份有限公司、甘肃省实验幼儿园、甘肃省妇联保育院等三十多家幼教机构有着多年深厚的合作关系,在近年来的专业建设中,与合作幼儿园及幼教机构进行了深度融合,共培共育学前教育人才。

(1)产教融合、校企合作。学院与红黄蓝亲子园、甘肃幼儿之家等幼儿园和幼教企业实施深度产教融合、校企合作,幼儿园和幼教机构为学院提供用人需求及新入职幼儿教师的专业标准,学院根据企业要求修订完善人才培养方案,改革课程体系和教学模式,培养学前教育行业真正需求的具有适用性的学前教育人才。

(2)创新校外实训基地建设。学院积极探索创新实训基地建设,与甘肃省妇联保育院、兰州新竹幼儿园、兰州红黄蓝亲子园等三十多家幼儿园及幼教机构共建校外实训基地,采用“教师进园、专家入校”的方式充分发挥实训基地的育人功能,学校派骨干教师进驻实训基地,全面了解幼儿园对新入职幼儿教师在专业知识、道德水平、人文素养等方面的要求,并实施“跟园学习”,邀请幼儿园教学名师“入校指导”,为老师们做岗位技能培训,为学生入园实训实践做好铺垫。

(三)构建专业课程体系

经过广泛调研,结合国家“一带一路”倡议和文化自信的相关政策要求,学院对学前教育专业重新定位。学前教育专业以传承甘肃地域优秀民族民间传统文化为特色,以园校共育为平台,构建具有地方优秀民族民间传统文化元素的课程体系创新改革实施方案。具体步骤如下。

(1)开展调研论证,确定专业培养目标和岗位职业能力要求。学校先后共计走访省内高水平幼儿园、幼教机构14家,发放问卷575份,回收有效问卷550份,主要涉及幼儿园基本情况、幼儿园教师基础知识、专业技能、教师素养、办园特色等方面。经过调研,梳理出了幼儿园各岗位所需基本能力及对初次就业学生具备该基本素质的人数。如图1所示。

图1 幼儿园所需就业岗位能力一览表

经调研论证,当前学前教育专业毕业生各项能力指标已获得率基本令人满意,但继续学习能力和文化素养却始终处于短板,令人难堪和着急。学前教育专业确立了以传承地域文化为特色,构建符合专业定位的课程体系建设思路,综合提高学生的学习能力与文化素养。

(2)构建学前教育“文化沁润,全程实践”课程体系,注重系列文化类课程的开发并开展课堂教学。如图2所示。

图2 “文化沁润,岗学交替”课程体系

学校组织教师对甘肃地域优秀民族民间传统文化元素进行收集、整理,开发出“甘肃地域文化”“敦煌舞蹈”“庆阳剪纸”“民族舞蹈”等系列课程,并有梯度分层次进行教学。在此基础上开设富有区域特色的社团活动课:“剪纸”“敦煌舞蹈”“民族音乐欣赏”等,实现课堂教学的拓展和延伸。

(3)改革课程体系,改革创新实践教学模式。学院全面落实教育部“教师教材教法”改革,构建“三全育人”格局,在园校合作共育方面,与合作幼儿园、幼教机构深度合作,构建了“职业体验、保育学习、跟岗实训、顶岗实习”四环节实践教学模式。具体实施过程为:第一、二学期进行入园一天的职业体验;第三、四学期分别入园一周,跟随幼儿园老师进行保育学习;第五学期进行为期一个月的跟岗实训,全面接触幼儿园各岗位的工作任务;第六学期顶岗实习。通过园校共育的全程实践教学模式,实现毕业生“零适应期”就业。

在课程体系建设改革实施方面,学院借助超星教育集团“一平三端”智慧教学系统,鼓励教师在网络教学平台建课,尝试将专业特色课程制作成微课和教学小视频等教学资源,进行线上线下混合式教学,教务管理部门将课前建课、备课和学生预习、课中课堂教学和实践操作、课后复习考核和教学评估等整个教学过程融会贯通,实现对“线上+线下”教学全过程即时管理,探索构建完整的信息化教学生态体系。

四、保障措施

学院在甘肃省妇联保育院、红黄蓝亲子园、甘肃幼儿之家等幼儿园和幼教机构挂牌成立学前教育专业实训基地。组建了学前教育专业专家指导委员会,依靠甘肃省学前教育专家、兰州市“刘志金城名师工作室”,依托产教融合、校企合作实训基地等平台,构建园校沟通专业共建机制。

学院以学前教育专业教师教学团队为依托,将专职教师与兼职教师对接。对青年教师实行校内师徒结对,校外教学名师(幼儿园名师、高校教授)帮扶的“双导师制”培养,并形成了校“园”对接、行业对接的互聘“双兼”机制,通过校“园”师资与行业师资互聘,形成师资双兼机制,充实专业教学团队。

五、主要成果

(一)形成了“六位四段”园校共育全程实践的人才培养模式

通过与幼儿园的互融共建,完善教学模式和学生实践模式,探索出文化沁润、园校共育的全程实践人才培养模式,将学生对岗位的适应期迁移到学习过程中,实现毕业生对岗位的“零适应期”,培养出具有地域文化素养的学前教育人才。

(二)构建了具有地方优秀民族文化元素的课程体系

坚定文化自信,积极响应国家“一带一路”倡议,以传承甘肃地方优秀民族民间文化,培养专业人才作为制定课程体系改革方案的重要思路,结合专业特点,园校共同开发具有文化传承特色的系列课程和专业教学设施方案。其中“国学基础”“甘肃地域文化”“民族音乐欣赏”等课程能够奠定理论基础,“敦煌舞蹈”“庆阳剪纸”“民族舞蹈”等地方特色课程能够提高人文素养。并通过岗学交替教学实施过程,将地域文化沁润到教学全过程,让文化的种子不仅扎根在学生心里,更播种到下一代的心灵田野上。

(三)编写了核心课程、文化素养、实训实践等三类校本教材

结合学前教育专业课程体系创新改革的需要,由学前教育专业核心课教师、实训基地幼儿园专家、亲子园等早教机构专家、群艺馆等文化团体艺术家等组成校本教材编写工作组,共同开发编写教材。

(1)编写了融入地方民族民间文化特色的音乐、舞蹈、美术手工等核心课程教材,主要有《幼儿园活动设计》《幼儿舞蹈创编》《声乐欣赏》《合唱排练》等。

(2)在文化素养类课程教学中,组织教师修订课程标准,对课程内容进行了整合和重新排序,在完成国家规定教学任务的前提下,融入甘肃地域优秀民族民间传统文化,先后开发出具有显著地域民族民间文化特色的《敦煌舞蹈》,肃南裕固族、甘南藏族等民族舞蹈校本教材。

(3)根据教学模式改革加强实训实践课程的要求,编写了符合高职院校学生学情实际,适应幼儿园、早教机构岗位实际工作需要的语言、音乐、美术与手工等五大领域校本实训教材。

(四)文化沁润、园校共育学前教育行业英才

通过近三年学前教育专业园校共育全程实践的人才培养模式实施,学生的综合素养有了极大提升,在精神风貌、班级管理、学风建设等方面均成了学校的引领标杆,受到了学校师生、用人单位的一致好评。经过近三年的创新实践,学院学前教育专业培养出了一大批具有甘肃地方优秀民族民间传统文化传承使命感的优秀毕业生,他们遍布于甘肃各个地州市,成为甘肃地方优秀民族民间传统文化传承中新的生力军。尤其是部分来自甘南藏族自治州的学生,成为当地幼儿学前教育工作的骨干师资力量,被誉为幼儿园里的“格桑花”。

六、体会与思考

(一)以文化沁润为特色的专业教学,要根植在地域文化资源中

多年的专业建设和课程体系探索证明:传承地方优秀民族民间传统文化教育首先必须开展广泛的地域民族民间文化体验与交流,搭建更为完善的地域民族民间文化教学交流平台,创新构建更为科学合理的课程体系,将地域优秀民族民间传统文化与学前教育专业教学有机结合,将学校教育与幼儿园师资队伍培养有机结合,才能培养具有地域民族民间文化内涵的学前教育专业人才。

(二)以地方优秀民族传统文化传承为特色的全程实践课程体系有待进一步深化与推广

课程体系的建设关系到专业建设的内涵取向,学院虽然创新打破传统的课程体系,将地方优秀民族民间传统文化引入专业建设中,又对实践实训课程系统进行了梳理,但如何更好地结合学前教育、幼教行业需求,不断优化,让沁润了文化元素的课程体系发挥固有的功能,以传承地方优秀民族民间文化为特色的课程体系,仍需要进一步探索与实践。