江西出土南宋墓志之书风及其时代价值

王德荣,侯西旺

(上饶师范学院 美术与设计学院,江西 上饶334001)

南朝宋羊欣的《采古来能书人名》说:“钟书有三体,一曰铭石之书,最妙者也;二曰章程书,传秘书、教小学者也;三曰行狎书,相闻者也。”[1]124顾名思义,“铭石书”是指铭刻于碑碣、墓志上面的文字,它以石为载体,有效地规避了竹、木、帛、纸等不易保存、流传的缺点。一般而言,铭石书书体为篆书、隶书、楷书三种,魏晋以后,伴随书体发展演变,楷书成为铭石书的主要书体。铭石书作为书法学习和研究的重要史料,对窥探一时代之书风具有极为重要的参考价值。发掘属于铭石书范畴的江西南宋墓志,对研究地域文化和书风源流大有裨益。

一、江西地域特征及出土南宋墓志书风略论

(一)江西的地域特征

地理环境是文化创造的基石。《管子·水地篇》云:“地者,万物之本原,诸生之根莞也,美恶、贤不肖、愚俊之所生也。水者,地之血气,如筋脉之通流者也。……故水一,则人心正;水清,则民心易。”[2]地理环境为文化的发展提供多种可能性并深刻影响着文化的发展,文化的传承与发展同样带有地域化特征,如清章炳麟言,“视天之郁苍苍,立学术者无所因。各因地齐、政俗、材性发舒,而名一家”[3],人文地理因素是学派形成的重要条件。冯天瑜将中国地理环境概括为:“领域广大,腹里纵深,回旋天地开阔,地形、地貌、气候条件繁复多样,形成一种恢弘的地理环境。”[4]中国疆域辽阔,自然地理环境多样,为中国传统文化的独特性和丰富性提供了生存滋养空间。江西水域交织、河道密布、交通便利、气候温润,有“吴头楚尾,粤户闽庭”之称,特定的地理区域优势对经济和文化的发展产生了重要影响。特别是从唐末五代时期起,中原地区连年战乱,大批中原士族为躲避兵祸南迁江西定居后,该地区耕读风气随之而起,绵延千年不绝。宋室南渡后,江西凭借得天独厚的地域优势,经济、文化再度获得蓬勃发展,涌现出众多文化名人,如朱熹、陆九渊、姜夔、晏殊、汪藻、洪适等。近50年来,江西出土的两宋墓志碑碣种类繁多,蔚然大观,目前出土可见的南宋墓志、地券等碑刻实物和拓片等共计300余种。这些墓志大多出土于南昌、上饶、宜春、吉安、抚州、九江、鹰潭等地,且明显呈现出以家族、村落为中心的聚集性特点,如德兴海口出土的张氏家族墓志、董氏家族墓志,鄱阳县出土的洪氏家族墓志等。墓志上所刻书法有篆、隶、行、楷等多种书体,其中以楷书居多,兼有篆书、隶书、行书,整体呈现出雅正的书风面貌。

(二)江西出土南宋墓志雅正书风概论

所谓书风,是指书法作品的风格特征,既是书法作品整体上所呈现出来的特点,同时也是一种普遍认同的趋向性审美感受。因时代和地域不同,书风会呈现出不同的特点。

从时间来看,一时代有一时代之书风。清梁巘《评书帖》言:“晋尚韵,唐尚法,宋尚意,元、明尚态”[1]575,精炼地概括了各个时代不同的书风特征。康有为认为,唐代是中国书法书风的分水岭,并极力推崇唐以前书风:“自唐为界,唐以前之书密,唐以后之书疏;唐以前之书茂,唐以后之书凋;唐以前之书舒,唐以后之书迫;……唐以前之书纵,唐以后之书敛。”[5]黄巢之乱后,藩镇割据,政权更迭,社会动荡不安,盛唐气象不复。士人从面对乱世的焦虑和迷茫中逐渐转入对自我人性的关照,加之受禅宗“不立文字,教外别传;直指人心,见性成佛”[6]思想的冲击,书法创作更加注重意趣的表达和意境的营造,并成为士人彰显个性、宣泄情绪的手段之一。北宋书家承继、发扬五代书风,扛起“尚意”大旗,先后涌现出一大批个性鲜明的书法家,如苏东坡、黄庭坚、米芾、蔡襄等。南宋初期的书风仍保留北宋尚意余续,但复古思潮逐渐深入人心,书风明显表现出由尚意向雅正转变的特征。

从地域来看,一地有一地之书风。如上文所述,地理环境因素是形成区域文化特征的重要条件,钱穆在《中国文化史导论》曾说:“各地文化精神之不同,穷其根源,最先还是由于自然环境有分别,而影响其生活方式,再由生活方式影响到文化精神。”[7]书风的形成同样烙上了地域的印记。在古代,或因河山遥隔,或因政权分立,同一时代书风虽大致相仿,但仍有地域差异。宋末元初赵孟坚曾言:“晋、宋而下,分而南北……北方多朴,有隶意,无晋逸雅。”[8]明人冯班云:“画有南北,书亦有南北。”清人阮元则系统厘清地域与书风的关系,他在《南北书派论》中说:

盖由隶字变为正书、行草,其转移皆在汉末、魏、晋之间;而正书、行草之分为南、北两派者,则东晋、宋、齐、梁、陈为南派,赵、燕、魏、齐、周、隋为北派也。……南派乃江左风流,疏放妍妙,长于启牍,减笔至不可识。而篆隶遗法,东晋已多改变,无论宋、齐矣。北派则是中原古法,拘谨拙陋,长于碑榜。……两派判若江河,南北世族不相通习。至唐初,太宗独善王羲之书,虞世南最为亲近,始令王氏一家兼掩南北矣。然此时王派虽显,缣楮无多,世间所习犹为北派。赵宋《阁帖》盛行,不重中原碑版,于是北派愈微矣。[1]629

江西地处江南,唐以前与阮氏所言“南派”仅一江之隔,深受南派书风影响,至南宋,该区域理学思想深入人心,书坛崇古复古思潮兴盛,逐渐成为南宋雅正书风的代表区域之一。

汉郑玄《周礼注》释“雅”为“正”:“雅,正也,言今之正者,以为后世法。”[9]就书风而言,“雅正”指合乎儒家纯正典雅、中正平和的审美要求的书法艺术特征。具体而言,“雅”是指取法规范,格调崇高,气息典雅,给人以醇和的审美启迪的书法作品。“正”是指崇古尚法、谨严居敬的创作态度与中正平和的审美特征。笔者所见300余种江西出土南宋墓志,大多以“静态字”(楷书、隶书、篆书)为主,尤以楷书居多,明显受到历代楷书名家影响。单就楷书取法对象而言,其中取法“二王”的有95件,取法颜真卿的有34件,取法柳公权的有26件,取法褚遂良的有15件,风格杂糅、取法不明的有18件。从数量上而言,江西出土南宋墓志中取法魏晋的占有绝对优势。魏晋书风典雅蕴藉,不激不厉而风规自远,南宋书家远绍魏晋,加之时代因素影响,形成了独具艺术特色的雅正书风。

二、江西出土南宋墓志雅正书风的成因

(一)政治、经济和社会因素的影响

在政治上,南宋统治者更注重内治,主张文治天下。宋朝在建国初期,不断加强中央集权统治,意在规避前朝藩镇割据、皇权削弱的历史重演。南宋时期整体表现出“干强枝弱”的政治形态,中央集权得到进一步强化。南宋推行“崇文抑武”的政策,竭力倡导科举不分门第、学而优则仕、寒门子弟亦可入仕。在“兴文教,抑武事”[10]的政治氛围下,知识分子在思想上表现活跃,积极参政议政,因此在一定程度上出现了“皇帝与士大夫共治天下”的局面,从而有力地推动了宋代思想、学术、文化的大发展[11]10。此外,宋高宗赵构精于书法,也极力倡导复古,在这样的政治背景下,南宋书坛出现了书风的演变。在经济上,由于宋室南迁,北方人口大量迁入南方,有力地促进了南方的经济发展。入宋以后,江西的经济地位更为突出,是仅次于两浙的发达地区。宋代江西人口密集,耕地面积居全国之首,农耕技术进步,是当时朝廷最主要的粮食供应地[12]。光绪版《江西通志》引南宋吴曾《能改斋漫录》记载:“本朝东南岁漕米六百万石,江西居三分之一,天下漕米取于东南,东南之米多取于江西,是宋代江西漕运,盖二百万石也。”[13]除农业外,江西在手工业、商业等各方面的发展也很繁荣,在全国占有重要地位。经济的发展,不仅利于政治的发展进步,更利于文化艺术的昌盛。在社会生活上,南宋社会稳定,民生得到保障。社会各阶层之间的经济地位及社会等级出现融合、调整,各阶层逐渐趋向于平民化、世俗化和人文化。社会阶层的平民化主要体现在政治和经济两个方面。政治上,人们可以由贵而贱,也可以由贱而贵,官民之间可以相互转化,科举取士不受出身门第的限制;经济上,人们可以由富而贫,也可以由贫而富,时人“贫富无定势”[14]。由此可以看出,平民经科举入仕为官,步入士大夫阶层,提升了自身文化内涵,并反哺于各自的家族、氏族,利于社会整体文化程度的提高,在一定意义上促进了文化的繁荣和发展。

(二)南宋文化风尚的影响

陈寅恪曾说道:“华夏民族之文化,历数千载之演进,造极于赵宋之世。”[15]如其所言,在两宋时期,中华文化的发展达到鼎盛。邓广铭也提出:“宋代的文化,在中国封建社会历史时期之内,截至明清之际的西学东渐的时期为止,可以说,已经达到了登峰造极的高度。”[16]在宋代,江西是全国文化中心,至南宋时,则表现出更为繁荣的文化景象。儒学文化、移民文化、书院文化、家族文化的发展,对书法有着重要影响。

1.儒学文化的影响

作为中国传统文化的主体,儒学文化对民族和社会产生了深刻影响,在一定程度上决定了人们的认知和行为,在不同的历史时期发挥了任何其他文化所不可比拟的重要作用。南宋时期,社会思潮为儒学所笼罩,各阶层深受儒家文化的熏染,文人士大夫从思想、生活、艺术等各层面均映射出儒家文化的影响,这一时期的文风、诗风、词风、书风等各种文化风尚均追崇中和典雅的韵致。在墓志书法中,《有宋孺人范氏圹铭》为南宋士大夫所作,察其碑文,可以了解到该墓志是胡晔为其祖母范氏所书刻。范氏崇尚儒学,礼法严肃,乐善好施,达93岁高寿。范氏之崇尚儒学,对其子孙的思想有着重要影响。其孙胡晔官至本朝将仕郎,是士大夫阶层的典型代表,在社会大思潮和家族的影响下,必然尊崇儒家文化,其碑文书写充分反映了儒家文化的中和思想,书法端正平和、法度严谨,没有出现过于奇异、怪诞的点画和结体,呈现出雍容雅正的风格面貌。

2.移民文化的影响

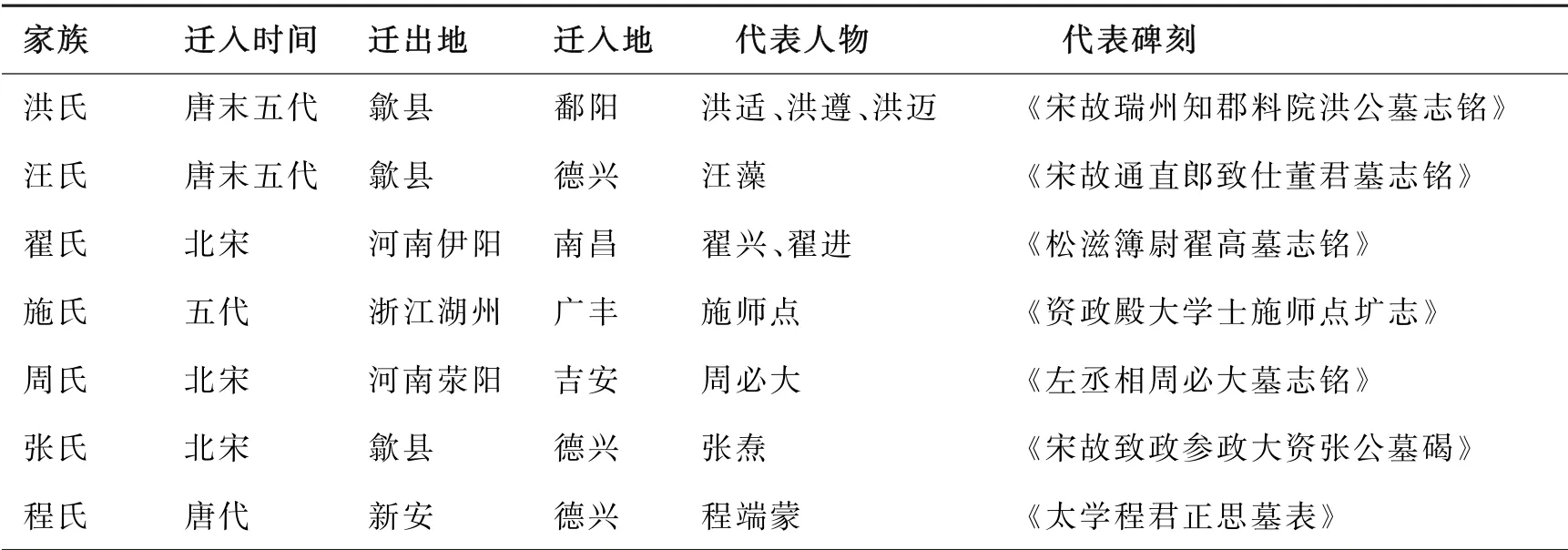

唐朝至五代时期,大量外地移民迁入江西,如鄱阳洪适家族和德兴汪藻家族是于唐末五代自安徽歙县迁入的,吉安周必大家族是由河南迁入的,等等(部分家族迁赣情况,详见表1)。移民远离他乡定居赣鄱,文化的交流与传播活动从未中断过,尊儒重文之风代代相传,极大地推动了江西地域文化的繁荣与发展。在浓郁的耕读风气影响下,至两宋时期,江西地区人才辈出、文化名人不断涌现。仅就科举考试而言,根据清光绪七年(1881)刻本《江西通志》卷二十一《选举表》统计:北宋江西有进士1 745人,南宋江西有进士3 697人,两宋江西进士共5 442人,约占两宋进士总额的1/6,在全国各区域排名第二[17]。在长期的移民迁徙过程中形成的互帮互助基因,在江西士子们身上体现了出来,他们不但具有浓厚的宗族情结,而且大多自觉养成了故里乡邻、门生故旧相互提携相互帮衬的风气,逐渐形成了以宗姓或区域划分的文人团体。他们受中原文化影响,极为重视族规家训,热衷于组织和参加修订宗谱、家族祭祀等活动,并乐于将墓主的宗族、交友、姻亲等信息刻写于墓志之上,以求光宗耀祖。在江西出土的众多两宋墓志志文中,关于宗族渊源、士子间相互提携交往、望族之间联姻的记载比比皆是,如在《宋故瑞州知郡料院洪公墓志铭》中,撰文者程元凤对洪氏家族根脉源流作了记载。洪氏一族在唐末五代时期由歙县迁入鄱阳,并逐渐成为鄱阳大族,闻名于世。碑文所载内容虽不完整,但对研究洪氏一族具有重要的文献参考价值。

表1 江西南宋部分文化家族迁赣列表

3.书院文化的影响

书院最早出现于唐代,据清袁枚《随园随笔》记载:“书院之名,起唐玄宗时,丽正书院、集贤书院皆建于朝省,为修书之地,非士子肄业之所。”[18]书院最初仅作为修书之所,而非用于教书育人。随着社会历史的发展,书院职能得到拓展,成为聚众授学之地。季羡林认为:“书院是中国封建社会的一种教育组织形式,以私人创建为主,有时也有官方创办的。其特点是:在个别著名学者领导下,积聚大量图书,聚众授徒,教学与研究相结合。”[19]宋代江西经济文化繁荣,官学、私学并行,书院的质量、数量、规模均处于领先地位。李才栋在《江西古代书院研究》中指出,宋代江西新建书院222所[20],出现了不少颇具典范意义的书院,如江西四大书院——白鹿洞书院、白鹭洲书院、鹅湖书院、豫章书院,此外还有陆九渊创办的象山书院、辛弃疾创办的带湖书院(稼轩书院)等。朱熹、陆九渊、陆九龄、辛弃疾等为代表的文人士大夫致力于书院的创办和发展,并四处讲学,使理学得到快速传播,理学观念日益深入人心。各地书院人才济济,桃李满地,进一步推动了书院文化的发展。众多书院山长以传承和推广理学为己任,在教授学生习字过程中,崇尚和追求中正、端庄和平淡的审美风格,这为地方士子书风的养成打下了基础,定下了风格基调。在江西出土的南宋碑刻书法中,楷、行、篆、隶作品大都呈现出端正平和的风致,可以说这种书法气质的根源在于书院文化的影响。例如,从《太学程君正思墓表》和《宋故长兴县君墓志铭》的志文记载中,我们可以了解到,程思正、程珙、程鼎、王过、王亿作为晦庵儒学的续传,在德兴书院、双桂书院、拙斋书院、柳湖书院传播朱熹中正平和的雅正书学思想,推动了雅正书风的形成,进而影响了元代端正雅丽的馆阁书风的形成。

4.家族文化的影响

商周以来,家族文化活跃,经过漫长的时代变迁,至两宋时代,逐渐积淀成为一种具有丰富内涵的文化形态。家族文化在中国传统文化中有着重要地位,在文化传承、学术研究、教化育人等方面发挥着关键作用。南宋时期,文化繁荣,江西家族文化形成了自身的特色并得到蓬勃发展。如鄱阳的洪氏家族,因“一门四进士”而成为名门望族。处于士族阶层的洪氏家族,崇礼尊儒,践行儒家传统,以家学、礼法立世,以道德为重,门风优良,学养深厚,形成了别具特色的家族文化。又如金溪陆氏一族,崇尚儒学,秉承礼义,倡导孝悌忠信,家学渊源,陆九渊、陆九韶、陆九龄为其杰出代表,三人均为南宋著名学者。黄宽重说:“不论是地方史研究或家族史研究的经验都显示,地方家族往往在地方的文化、社会、经济发展上都扮演了重要的角色,包括对学术的支持,地方家族的角色不能被略而不理。”[21]江西家族文化对当地的文化发展和社会风气产生了重要影响,江西出土的南宋墓志多为文人士族书丹撰文,碑文以及书体风貌亦多受家族文化的影响,整体呈现出雅正平和的艺术面貌。

(三)理学的影响

南宋理学盛行,出现了以朱熹为代表的理学大家,其理学观及书学观对书法创作皆有着重要影响。朱熹被称为“南宋四家”[22]之一,其关于书法的论述多收录于后人编纂的《朱子语类》中,《朱熹集》中有少量题跋保存。北宋时期“尚意书风”大行其道,推崇即兴率意和欹侧跳宕,凸显写意特征。南宋初期书风仍接北宋尚意余续,多受苏、黄、米、蔡四家的书风影响。朱熹身处南宋中前期,其书崇尚魏晋,推举古法,力图摆脱“尚意”流弊书风的消极影响,其书法风格及书学思想主要表现在以下两方面:

第一,根植魏晋、取法盛唐。朱熹传世书法作品主要是墨迹和碑刻两类。其中,墨迹存世较多:一是著作手稿,如《周易系辞本义手稿残卷》《书翰文稿卷》等;二是自作诗稿,如《奉同张敬夫城南二十咏诗卷》等;三是尺牍手札,如《书翰文稿卷》《致彦修少府帖》《赐书帖》《卜筑帖》等。碑刻主要有《刘公神道碑》《黄中美神道碑》《武夷棹歌》等。除石刻以外,也存有少量木刻,如题榜、楹联、匾额等。南宋书风初沿袭北宋,书坛一度被“尚意”时风所笼,愈演愈烈,传统法度渐失。朱熹不囿藩篱,推崇古体,崇尚古意,重视法度,喜魏晋书风,认为书法以上古最好,对近世书法蔑视、贬斥,细观其作品《卜筑帖》,无论笔法或是结体,皆表现出魏晋古意。董其昌评朱熹书法说:“大都近钟太傅法,亦复有分隶意。”[23]孙承泽在《庚子销夏记》中也说道:“朱夫子《和敬夫先生城南二十咏》,字法俊逸,大有晋人风致。”[24]朱熹取法魏晋,书风逐渐趋于古雅平和。除了追求魏晋风韵以外,朱熹书法也取法盛唐的法度与雄强,作品较多地呈现出唐代的书风面貌。大字墨迹作品《书易系辞册》,取法颜体,结体强健有力,点画形态自然大方,尤其是起收笔处颜味浓厚;《秋深帖》深受颜真卿行草书的影响。朱熹认同“心正则笔正”的书学观,关注书家人品和内心对书法的影响,取法真卿,也是仰其忠义。

第二,针砭时风、崇尚高古。作为文人士大夫,在政治诉求上,朱熹提倡“克己复礼”,这一思想势必会影响其书学观点和对书法的态度。在书法上,他认为今不逮古,指出北宋初期李建中的书法不及唐人:“西台书在当时为有法,要不可与唐中叶以前笔迹同日而语也。”[25]3806朱熹不被时风所笼,极力贬斥苏、米、黄三家,曾说:“入本朝来,名胜相传,亦不过以唐人为法。至于黄、米,而欹倾侧媚狂怪怒张之势极矣。”[26]144又说:“字被苏、黄胡乱写坏了!近见蔡君谟一帖,字字有法度,如端人正士,方是字。”[26]233由此可见,朱熹对苏、米、黄三家是极为不肯定的,对蔡襄的评价虽称赞有加,也仅仅是因为其书取法颜真卿,字迹端庄平和,符合“博学君子”的正面形象而已。对于以二王为宗的《阁帖》,朱熹亦颇有微词:“予旧尝好《法书》,然引笔行墨辄不能有毫发像似,因遂懒废。今观此帖,益令人不复有余念。今人不及古人,岂独此一事?推是以往,庶乎其能自强矣。”[25]3808可以看出,朱熹是在有意针砭时风。这种绝对的观点和说法虽然具有一定的局限性,但从中可以觉察到朱熹所认同和崇尚的是高古之风、先贤古意。他所推崇的古意,在书法上的一种表现就是“篆籀气”。从文字学的角度来看,书体最初的形态即为篆籀,后随着形体演变以及书者的书写运用等因素影响,演化孕育出隶书,然后进一步演化出楷书、行书。朱熹认为,在书体演变过程中“古法”随时代变迁早已不存,他对“古法”的存续持有怀疑态度。关于古人笔法,朱熹说道:“尤延之论古人笔法来处如周太史奠世系,真使人无间言。”[25]3806他认为,古人笔法源于周,到北宋时便不复存在,因此对李建中加以贬斥,对苏米黄等书家批评尤甚,视其书为丑怪恶札。朱熹认为在时风笼罩下,书法中已无“古法”,欲寻求真正的“古法”,惟有复古,崇尚古意,只有这样,书法本体才能彻底剥离媚俗妍美之态,回归自然和朴质。朱熹认为,汉魏时期的书作存古法、有古意,理当追崇:“近岁朱鸿胪、喻工部者出,乃能超然远览,追迹元常于千载之上,斯已奇矣。故尝集其墨刻以为此卷,而尤以《乐毅书》《相鹤经》为绝伦,不知鉴赏之士以为何如也?”[27]他赞许朱敦儒和喻樗等书家的书法上追古法、传承古意。确实,汉魏时期的书法碑刻等,均表现出古雅、质朴的正大气象,如袁裒《评书》所说:“汉魏以降,书虽不同,大抵皆有分隶遗风,故其体质高古。”[28]200代表书家钟繇被誉为“正书之祖”,唐代张怀瓘在《书断·神品》中评其曰“真书绝世,刚柔备焉,点画之间,多有异趣,可谓幽深无际,古雅有余,秦、汉以来,一人而已”[1]178。明代王世贞也说:“锺太傅《荐季直表》虽时代不同,而古雅则一”[28]172。钟繇所处的时代去古未远,其书风古雅自然,楷书之中带有隶意,无论从用笔抑或结体来看,与清秀妍美的风格相比,更显高古。

总之,朱熹崇尚古意,书法作品彰显古雅平正书风,作为南宋书法四家之一,他对南宋书坛颇具影响力,南宋时期的墓志书法又多是时人所刻,所表现出的雅正书风特点必然受其影响。

三、江西出土南宋墓志雅正书风代表性墓志及其影响

(一)江西出土南宋墓志雅正书风代表性墓志例说

目前所见江西出土的南宋墓志有数百种,墓志上所刻书法有篆、隶、行、楷等多种书体,其中以楷书居多,兼有篆、隶、行等书体,整体呈现雅正端庄之态,代表性墓志有《太学程君正思墓表》《宋故通直郎致仕董鸿墓志铭》《宋故瑞州知郡料院洪公墓志铭》《有宋孺人范氏圹铭》《宋故致政参政大资张公墓碣》等。

《太学程君正思墓表》刊刻于绍熙四年(1193),撰文者为朱熹,未署书丹者姓名,墓表原石现藏于江西矿冶博物馆。该墓表为楷书,部分字略带行书意,其用笔爽利,线质厚实,书风儒雅肃穆。该碑结字以纵势为主,收放有度,峻拔挺健。考其用笔特点与书风特色,与同一时期朱熹书丹的《黄中美神道碑》高度相似,如两件碑石中均有“学”“于”“月”“者”“之”“为”“书”“其”“亲”等字,这些字的结构与用笔大体一致,特别是两碑中的“朱熹”二字,更是如出一辙。笔者曾在《新见朱熹撰文<太学程君正思墓表>考》一文中详细考证此碑,推测此碑书丹者即是朱熹本人,此碑是朱熹晚年时期不可多见的楷书作品[29]。

南宋绍兴六年(1136)的《宋故通直郎致仕董鸿墓志铭》,1984年出土于德兴,碑高146厘米、宽112厘米,志额“宋故通直郎致仕董君墓志铭”为小篆,状如悬针,俊丽挺拔。志文以隶书刻之,章法疏朗,刊刻自然,点画形态饱满,起收笔方圆并用,蚕头雁尾亦保留了汉代隶书的典型特征,结体稳重端庄,姿态舒展,与汉隶《韩仁铭》《乙瑛碑》风格相近,呈现出古雅的书风面貌。目前所见以隶书铭刻的墓志稀少,此碑不失为碑文石刻之佳作。

南宋景定五年(1264)的《宋故瑞州知郡料院洪公墓志铭》和绍定二年(1229)的《有宋孺人范氏圹铭》,均为1975年出土于波(鄱)阳,现存江西博物馆。其中,《有宋孺人范氏圹铭》志额为隶书,端正典雅,有汉隶遗韵。两碑皆以楷书镌刻,笔法精熟,点画形态的偃仰顿挫清晰可见,结体以宽博取势,收放自然,尽显平正安稳之态,书风面貌在一定程度上继承和延续了唐楷的平正风格与严谨的法度。

《宋故致政参政大资张公墓碣》刊于乾道二年(1165),为墓主张焘之子张垓所书,墓碣高180厘米、宽100厘米,原碑断裂为二块,残石现存江西矿冶博物馆。书丹者张垓颇有诗名,其书法为诗名所掩,传世作品较少。该墓碣为楷书,用笔丰腴,笔力遒劲,多数字捺画较重,笔画粗细分明,结字多呈扁方形、左低右高,略受苏轼楷书影响,又掺杂王献之笔意,可以看出其书风既有延续北宋楷书时风的特征,同时又力图上溯魏晋,追求雅正古穆的意境。

其他墓志如嘉定十六年(1223)的《宋故夫人罗氏墓志》、嘉定十年(1217)的《宋故熊氏墓记》、宝庆元年(1125)的《宋故郑氏孺人墓记》等,书法皆用笔含蓄内敛,点画形态古雅质朴,结体端正谨严,明显受晋唐书风影响。

(二)江西出土南宋墓志雅正书风的影响

南宋初期的书坛仍受以苏、黄、米、蔡为主流的尚意书风的影响,未有大的改观。但是,在时风笼罩之下的南宋书坛中涌流着复古的思潮。从传世的南宋书法史料,包括书家、书作、书论以及其他大量的材料出发,通过钩稽、排比和客观分析,可以发现南宋书法史实际上存在着一种“双线”发展形态。一方面,北宋书法“尚意”风潮影响继续延续,出现了较大一批取法黄庭坚、苏东坡的作品;另一方面,受赵构“以钟、王为法”的“复古”思潮影响[11]4,出现了众多崇尚魏晋古法的书法家。赵构曾言:“余自魏、晋以来至六朝笔法,无不临摹。或萧散,或枯瘦,或遒劲而不回,或秀异而特立,众体备于笔下,意简犹存于取舍。至若《禊帖》,则测之益深,拟之益严。姿态横生,莫造其原,详观点画,以至成诵,不少去怀也。”[1]365可以看出,赵构对魏晋六朝书法极为推崇,他认为应追本溯源,从智永上追二王,他说:“本朝士人自国初至今,殊乏以字画名世,纵有不过一、二数,诚非有唐之比。”[1]367面对如此萎靡不振、鲜有名家的书坛窘状,他决意以帝王之尊践行复古,取法魏晋,这从传世赵构墨迹及刻石中明显可见。上行而下效,一时之间,无论是庙堂还是民间,复古之风深入人心,重新追溯魏晋书风成为朝野时尚。江西出土南宋墓志雅正书风既是对赵构复古思潮的回应,同时也是当时社会上对于正书书写状态的较为全面的反映。笔者所见江西出土南宋初年至南宋末年的墓志,前后时间跨度150余年,这些墓志虽散布于上饶、抚州、吉安、景德镇、宜春等地,然书风基本稳定,大多为端庄雅正一路风格,不难看出南宋年间这一书风在江西各地存在相互影响的情况。

南宋末年至元代中期,赵孟頫承续南宋复古思潮,锐意复古,继续扭转北宋四家流弊之风。古典主义书风因赵孟頫的倡导笼罩元代书坛,他说:“当则古,无徒取于今人也。”[30]7这是对他崇古书法观的集中概括,认为当以古法为准则,即崇尚钟繇、王羲之等魏晋书家书风,以古朴、典雅为审美追求。赵孟頫书学思想源于赵构,随后提出的观点也与赵构的复古思想甚为相合。因此,这种对复古的追求,是以南宋书法为起点延续发展的,意在通过书法复古回归魏晋传统。赵氏在书法上的复古主张,也反映在画作与印章上面。他在其所作画的题跋中说道:“作画贵有古意,若无古意,虽工无益。”[31]同时,他也提倡汉魏印章的“典型质朴之意”,抨击“新奇相矜”“不遗余巧”的世俗审美观[30]7。由此可知,赵氏在书、画、印的实践上都是崇尚复古的。另外,赵孟頫深受儒学思想影响,更注重人品、人心,以人品为本,其书法观念亦崇尚书品之高归于人品高尚,这也是其追求高古的本意所在。除赵氏之外,元代书家如鲜于枢、邓文原、李倜等人在南宋复古思想的影响下,也奉二王书法为圭臬,上追魏晋书风,从而掀起一股复古潮流。元代中期,以奎章阁为代表的馆阁书家群体,普遍崇尚儒学“中和雅正”的精神理念,这种理念必然会反映在书学思想上,加之赵氏复古书法的影响,雅丽的馆阁书风得以出现。笔者细观所见南宋墓志书法,书风中正平和、典雅端庄,与魏晋书风一脉相承,既是南宋复古书风的典型再现,也是后世馆阁体书法的滥觞,馆阁体书法与南宋墓志书法明显存在书风上的延续性,只是较之更为规整、更加端正罢了。

江西出土南宋墓志折射出了宋元书法在风格表现上的重要转变,即由北宋意造书风向元初雅丽书风的渐变和过渡,随着这一过程的持续发展,最终演变为元初的雅丽书风,而这类书风又与元初众多书家所推崇的复古风潮相合。延至明清时期,南宋墓志雅正书风的影响也是显而易见的。明代项穆善于博古鉴赏,著有《书法雅言》,提出“中和”“正奇”等论点,认为书法临摹与创作是自平整而追秀拔,终自险绝而归中和的过程,足可见其崇尚雅正中和书风。在清初的科举考试中,从行文、书写等各方面,均以“清真雅正”作为衡量标准,“清真雅正”逐渐成为一种审美风尚。这种隆雅弃俗的审美风尚并非在清初产生的,而是对宋元审美风气的继承,并在继承的基础上呈现出自己独有的内涵。就书法艺术而言,这种审美风尚促成了“馆阁体”,虽有流弊之嫌,但雅正书风对清初书法的影响可见一斑。

四、余论

南宋时期,江西地区作为当时南方文化重镇,理学大盛,书院林立,在理学思潮、书院文化、家族文化、移民文化等时代文化洪流的裹挟下,社会整体书风与北宋“尚意书风”相比,形成较为鲜明的转变,这种转变也折射于南宋墓志的书丹与刻石中。南宋墓志雅正书风的持续流传,既体现了当时文人士大夫群体崇尚儒学所形成的文化特质,同时也映射出南宋时期江西地区多种文化风尚的交融与碰撞,是“道统”“文统”“书统”相兼与融合的典范之一,具有重大的美学意义和时代价值。我们对出土南宋墓志书法中蕴含的各种文化与书风关系进行分析与研究,无疑会对文化的弘扬和传承起到重要作用,同时也可以唤起学术界对宋碑书法文化价值的重视,进而拓展当下学术界对宋代书法研究的广度与深度,使得宋代书法史的研究更加立体。