急诊经皮冠状动脉介入术后非梗死相关血管支架内反复急性血栓形成1例并文献复习

许伟源 孙勇 徐峰 蒋承建 彭放

作者单位:绍兴市人民医院心血管内科,浙江 绍兴 312000

急诊介入治疗是治疗急性心肌梗死最有效的手段,可尽早开通犯罪血管,恢复冠脉血流,减少心肌坏死。阿司匹林、氯吡格雷双联抗血小板,是经皮冠状动脉介入治疗(PCI)术后经典的抗血小板治疗,能够有效减少心血管事件的发生,但仍有部分患者术后出现急性或亚急性支架内血栓,支架内血栓形成是介入治疗术后的严重并发症,原因众多,如果不及时处理,会导致严重后果,死亡率高达20%~25%[1]。本研究报道1 例急性心肌梗死患者行急诊PCI 处理了犯罪血管,同时对非梗死血管进行支架植入后,出现非梗死相关冠脉反复支架内血栓形成,复习文献并对其原因及治疗策略进行探讨。

1 临床资料

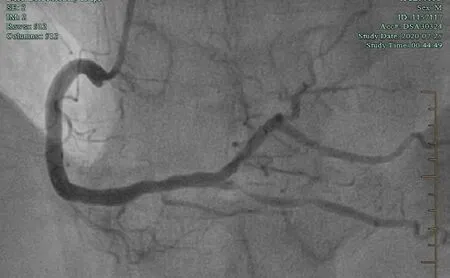

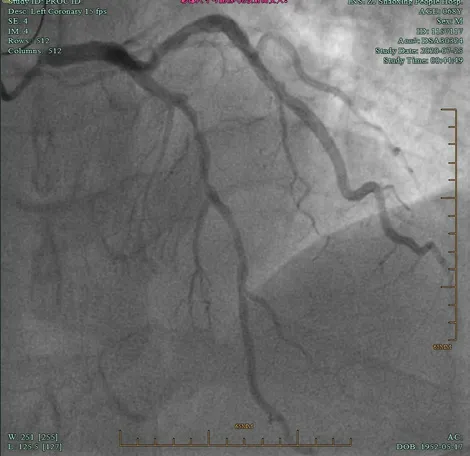

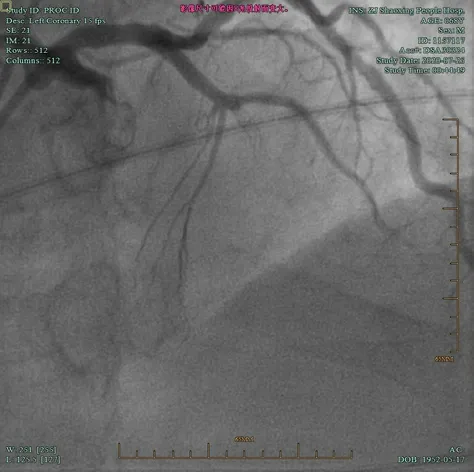

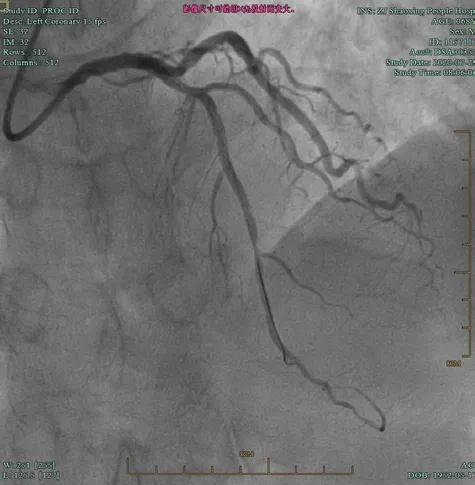

患者,男,68 岁,因“胸痛6h”于2020年7月25日入院。否认既往高血压、糖尿病病史。患者6h 前无明显诱因出现胸痛,位于胸骨后,疼痛不剧,伴背部抽牢不适,因症状持续不能缓解,来我院急诊。血压204/124mmHg,急诊肌钙蛋白无异常,心电图提示窦性心律,右束支传导阻滞,因血压高,且心电图、肌钙蛋白无特异性改变,予主动脉CTA 排除胸主动脉夹层,后动态复查心电图及肌钙蛋白,心电图无明显改变,肌钙蛋白上升至1.05ng/ml(参考范围0.01~0.023ng/ml),因肌钙蛋白有动态改变,考虑急性冠脉综合征,有手术指征,家属同意手术。控制血压后予阿司匹林300mg、氯吡格雷300mg、阿托伐他汀40mg 负荷后行急诊冠脉造影(见图1、2),多位造影示左冠状动脉主干未见明显狭窄,左冠状动脉前降支第一对角支开口以下60%~90%弥漫性狭窄,第一对角支近段起全闭,回旋支未见明显狭窄,右冠状动脉远段50%左右狭窄,后降支近段90%狭窄。在第一对角支予2.0×15.00mm Demax 球囊预扩后,植入2.25×8.00mm 美敦力药物支架至对角支病变,9 个大气压释放支架,再次造影未见残余狭窄(见图3),考虑前降支近段病变较重,予一并处理。以2.0×15.00mm Demax 球囊以6 个大气压预扩前降支近段病变后,置入2.5×14.00mm 雷帕霉素(EXCEL)药物支架至前降支病变,9 个大气压释放支架,再次造影未见残余狭窄(见图4),手术成功,术后返回病房,患者胸痛及背部抽牢感均有缓解。回病房后约40min 患者再发背部抽牢不适,且程度较前严重,床边心电图提示窦性心律,胸导联V1~V4 导联ST段弓背向上抬高,考虑支架内急性血栓形成可能,再次急诊冠状动脉造影,造影见前降支支架内急性血栓形成(见图5),予替罗非班10mg 冠脉内静推,经导丝放入2.0×15.00mm Demax 球囊到前降支支架处,9 个大气压扩张后,TIMI 血流3 级,串联置入2.5×28.00mm EXCEL 药物支架至前降支中远段病变处,12 个大气压释放支架,再次予2.75×14.00mm美敦力后扩球囊至支架内,由远及近12~16 个大气压扩张后,再次造影未见残余狭窄(见图6),术后替罗非班针8mg/h 微泵维持36h。期间患者无胸痛及背部抽牢不适。4 天后的早上,患者无明显诱因下再发胸痛及背部抽牢,症状同前,复查床边心电图提示窦性心律,胸导联V1~V4 导联ST 段弓背向上抬高,考虑支架内亚急性血栓形成可能,再次急诊冠脉造影,造影见左冠状动脉前降支中远段支架内全闭(见图7),对角支支架通畅,经冠脉内替罗非班针推注及2.5×15.00mm Demax 球囊以8~12 个大气压扩张后,TIMI 血流3 级,经导丝放入2.75×15.00mm美敦力后扩球囊到前降支支架内病变处,用16~20个大气压扩张后再次造影未见残余狭窄(见图8)。术后继续替罗非班针8mg/h 微泵维持36h,因考虑氯吡格雷抵抗,停用氯吡格雷,改用替格瑞洛90mg bid,待替罗非班针结束后再加用西洛他唑片100mg bid 联合抗血小板。患者无胸闷、胸痛再发,1 周后出院。术后随访6 个月,无胸闷、胸痛再发。

图1 急诊第一次左冠造影结果

图2 急诊第一次右冠造影结果

图3 第一对角支植入支架

图4 前降支植入支架

图5 前降支支架内第一次急性血栓形成

图6 前降支再次植入支架

图7 急诊造影前降支支架内再次血栓形成

图8 支架内球囊扩张后再通

2 讨论

本例患者急性心肌梗死行急诊介入治疗,处理非梗死相关冠脉后反复支架内血栓形成。对于急诊处理犯罪血管后,是否需要处理其他非梗死相关冠脉。根据2019年急性心梗指南[2],合并多支血管病变的ST 段抬高型心肌梗死患者,行急诊梗死相关动脉血运重建同时,可根据非梗死相关动脉病变严重程度和供血范围同期行血运重建。本例患者第一次非梗死部位支架植入后发生急性支架内血栓,当时考虑斑块负荷重,支架切割斑块,未完全覆盖斑块可能,导致急性血栓。再次植入支架,完全覆盖斑块,在造影支架贴壁良好的情况下,再次支架内血栓,我们考虑氯吡格雷抵抗可能,术后予及时更换替格瑞洛、西洛他唑片抗血小板后,无血栓再发,而后患者也无胸闷、胸痛再发,进一步证实了氯吡格雷抵抗。

急性支架内血栓形成的原因复杂,常见原因有:支架直径选择不合适;支架未完全扩张,支架贴壁不良;斑块未完全覆盖;血管夹层形成;阿司匹林或氯吡格雷抵抗,药物相互影响等。氯吡格雷在临床中的抗血小板作用个体差异较大,部分患者尽管长期服用常规剂量的氯吡格雷,但临床上仍不能有效地预防动脉粥样硬化血栓性事件发生,血小板聚集能力不能被有效抑制,这种现象称为氯吡格雷抵抗,亦称氯吡格雷无反应、氯吡格雷低反应等[3]。肝脏CYP2C19 的基因多态性是氯吡格雷抵抗的重要原因[4]。黄建波等[5]报道心肌梗死患者行急诊PCI 后对非梗死相关血管择期行PCI,术后非梗死相关血管支架内反复亚急性血栓形成,通过血栓弹力图测得血小板二磷酸腺苷(ADP)通道的抑制率低下,停用氯吡格雷,改用替格瑞洛后随访18 个月无缺血事件再发。陈特等[6]报道1 例前降支支架植入术后4 天,支架内血栓形成,基因检测示患者 CYP2C19 为慢代谢型,酶活性明显减弱,后改氯吡格雷为替格瑞洛后无血栓形成。张刚等[7]报道4 例支架内急性、亚急性血栓患者经积极介入治疗后好转。对冠状动脉支架置入术后患者出现胸痛必须注意到支架内血栓形成的可能性,一旦发生支架内血栓形成,再次介入手术为首选方案。冠心病患者多种药物的应用,以及药物之间的相互作用,也是支架内血栓形成的一个原因,蒋端等[8]研究指出,7 种药物以上的多重用药是冠心病患者发生支架内血栓的独立危险因素。

该患者第一对角支梗死部位的支架未发生血栓,而非梗死部位的支架反复生成血栓,分析氯吡格雷抵抗可能只是血栓形成的主要原因,而非全部原因,非梗死部位血栓负荷更重、斑块未被完全覆盖、激活局部凝血机制可能也是血栓形成的原因。因为支架内血栓形成原因复杂,无法对所有PCI 的患者术前均行CYP2C19 药物基因检查或血栓弹力图。因此对PCI 患者术后要密切观察,及时处理闭塞血管尤为关键,该患者每次均在半小时左右开通血管,故预后良好。本例患者因术后反复支架内血栓,在换用替格瑞洛的同时,为防止支架内血栓再次发生加用西洛他唑加强抗血小板,临床效果较好,但对氯吡格雷抵抗的患者,是否仅换用替格瑞洛即可、西洛他唑是否需要加用、加用时长等问题目前无统一结论,需积累更多病例进一步研究,以指导临床治疗。