厦大的名家美食情缘

许晓春

一座学府的气质,通常在其肇始之际,由其最初的“顶层设计”,形成基本的格局。厦大的气质亦是如此,它诞生于一个中国从近代向现代转换的迷惘、求索、奋进、坎坷的年代,从它的奠基者们开始,就在方方面面留下难以磨灭、延绵至今的人文印记,而一日三餐,以及围绕这“三餐”的历史记忆,也是这所大学气质最生动、最有“烟火气”的展现之一。

美食,有时是历史重要的“侧记”,它标记着时光的味觉记忆。百年厦大,名士荟萃,英才辈出,那些闪亮的名字,如同那些闪亮的日子一样,与味觉记忆交相辉映,叙说着与这方校园的不解之缘。

【陈嘉庚:亲自规划厦大食堂布局】

作为厦门大学的“校主”,陈嘉庚先生是杰出的爱国华侨领袖,著名的实业家、教育家和社会活动家。回国办学前,他将南洋的实业交给胞弟陈敬贤和公司经理李光前管理,并特地将公司的高层、中层职员召集一起,设宴与同仁告别。宴会设在陈嘉庚的新加坡恒米厂,餐桌有意摆成一个“中”字,吃的是中国菜,饮的是中国酒,陈嘉庚以此向同仁表明,宴会摆设与美食的用意是“愿诸君勿忘中国,克勤克俭,期竟大功”。

在陈嘉庚的多方奔走和努力下,1921年4月6日,厦门大学举行开校典礼。1922年,厦大第一批校舍落成后,师生们便迁往厦门新校舍上课,随着后续新建的校舍有序落成,招生规模也逐步扩大。

民以食为天,师生们的一日三餐,自然也是校主陈嘉庚最为牵挂的事情之一。如果说教学楼提供的是“精神食粮”,那么食堂自然是不可缺少的“物质食粮”的供应地。在厦大的初创期,陈嘉庚对于学校食堂的建设也常常亲自过问,精心安排。

在首批的厦大校舍建设中,设有东西膳厅和东西厨房、教职工厨房。在1926年的一期《厦大周刊》中,刊登了一则消息,大意是:经过本校校务讨论,决定将教部闲房腾出修葺,专做女生食堂和厨房之用。在这则消息中,还特别说明了调整的原因——由于天气日益寒冷,女生外出就餐较为不便。建校初期,条件相对艰难,要考虑和协调的事情很多,但即便如此,学校的各种安排,很大程度上都基于为学生的周全考虑。

抗战胜利后,陈嘉庚立志要将被日寇破坏的厦大校园恢复故观,并做进一步扩建,同时计划厦门大学的办学规模逐步发展到三四万人,而教学设施、居住条件、饮食环境有关的事项,均在其列。

在主持扩建厦大基建工程期间,陈嘉庚经常从集美到厦大工地来回督察。或许,现在的人们很难想象,这个倾其所有建设厦大的七旬老人,每次过来,都要从集美龙王宫码头坐小客轮到厦门,上岸后再坐市政府的汽车到厦大。那时候,厦门的海堤还未修建,厦门与集美之间的来往,主要靠小筏子和小客轮。客轮又小又破旧,经常拥挤不堪,气味难闻,可陈嘉庚先生和乘客挤在一起,想着厦大一天天重建的新貌,却甘之如饴。

今日,在厦门集美的“嘉庚公园”归来堂的展厅内,游人们会看到这样的一段介绍:“陈嘉庚先生一生节衣缩食,简朴持身。他为集美学校和厦门大学兴建百十座雄伟的高楼大厦,晚年自己的住宅却是一所简朴的二层楼,既小且暗,但他十分怡然。他曾有数百万财产,晚年他却为自己规定的伙食标准为:每天五角钱,经常吃番薯粥、花生米、豆干、腐乳加上一条鱼。”

1961年,陈嘉庚逝世。临终前,他把自己在国内银行存款300多万全部捐献给集美学校和其他公益事业,没有留一文钱给子孙。

【顾颉刚:“吃货教授”的厦大美食之旅】

著名史学家顾颉刚,他的厦大时光,几乎是一部和他史学成就“平行”的美食小史。

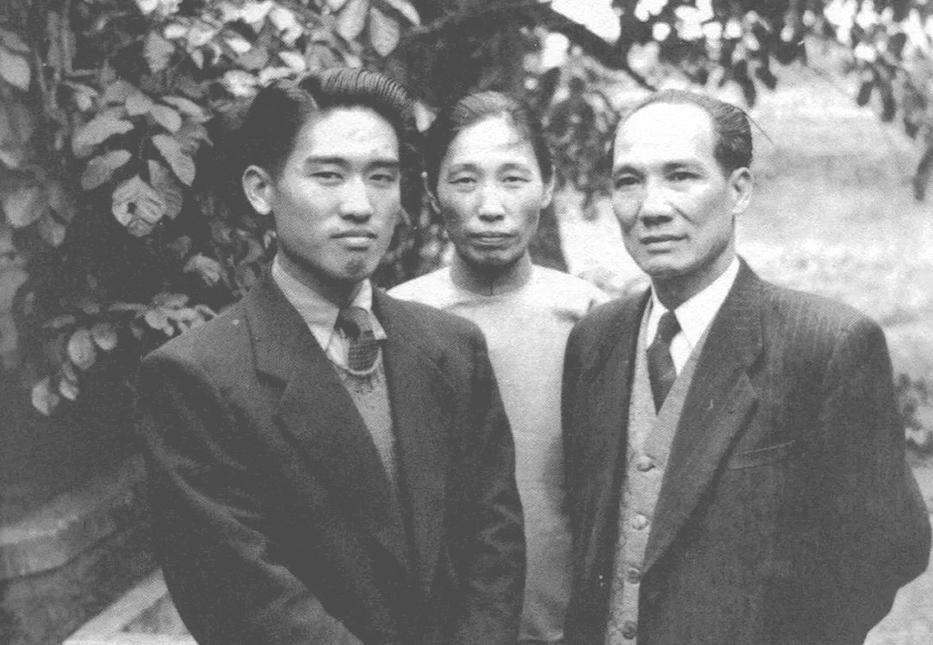

1926年下半年,经林语堂推荐,顾颉刚赴厦门大学任国学院研究教授。在他来到厦大之前,他的《古史辨》第一册刚刚出版不久,颇受各界瞩目,所以一来到厦大,他的职级也由原来聘书上写的“助理教授”升为“研究教授”。

在厦大良好的学术氛围下,顾颉刚的史学研究一發而不可收拾,他不仅在厦大写成了《古史辨》第二册,还借此机会在闽南考察风俗,撰写了《泉州的土地神》等著作。

甫抵厦大,林语堂便亲自来接顾到鼓浪屿的林文庆校长家里喝茶、品茶点,晚上又开了林府家宴;大概是聊得太投机,第二天,他们又继续一起到林文庆家吃午饭,同席的还有潘家洵、沈兼士、陈万里、朱志涤等十余位教授。

当时,顾颉刚对鼓浪屿和厦门大学的最初印象截然不同,“鼓浪屿多富人居,红墙红屋顶照耀碧波绿树间,太鲜艳了,变成了俗气”。他眼中的厦大显然更为大气——“厦门大学地极开爽,左山右海,襟怀鬯甚。”“鬯”即“畅”之意,在这样舒畅的心情下,顾颉刚的研究工作开展得颇为顺心。不过,林校长家自然不可能常去大快朵颐,作为苏州人士的顾颉刚,对于日常的学校饭菜,一开始也同样不太能适应的。

“到厦门后最苦的事是吃饭,此间之菜既腥且淡……然不吃更无办法,只得忍之。万里等不能熬,乃拟将两日来包饭之厨子辞去,明日自办饭吃。然罐头食物其可久耶?”顾颉刚排解口腹之忧的方法,先是遍邀教授好友,到镇南关、狮子洞、鸿山寺等胜地品茗。不久后,夫人殷履安也到了厦门,顾颉刚兴致勃勃地带着她,一起到太平桥买菜和用具,这也是他第一次到厦门的市场买肉、菜、鸡蛋、酒等,并表示“自喜一洗贵族气”。

不过,作为一名资深“吃货教授”,顾颉刚很快便开启了他“吃遍厦门”的舌尖之旅,而夫人殷履安自然也跟着他享了不少口福。一位研究顾颉刚的学者曾专门做过统计,单单以相邻厦大的南普陀寺为例,顾颉刚在厦大任教的260多天里,就在南普陀吃了13次饭,南普陀几乎成了他的“第二食堂”,同席的知名人士数不胜数:蔡元培、马叙伦、容肇祖、黄仲琴、陈宗藩、黄德光、凌冰、张星烺、郝昺衡夫妻、罗常培……

但对于胃口大开的顾颉刚来说,其饕餮之地自然不仅限于南普陀,厦门市区有名的馆子,都留下了他的足迹——既有南轩、东园、光华、老珍源斋等经典闽菜馆,更有包括粤菜馆、素菜馆、西餐、日本餐室等各色风味。

顾颉刚有个好习惯,吃完总要记下来点什么,或许是史学家的考证习惯所致,这也无形中为那个年代的许多闽菜、小吃整理出一份特别的记录。比如,他在1926年10月17日的日记中特别提到,南轩除了鱼翅、燕窝之外,贵重的菜有烧猪,“以小猪仿烧鸭例烤之,味甚美,价须四五元”,看来这道菜价格不低;此外,他在漳州还品尝到闽南“整桌菜”,在他的印象中,当时闽南菜以烧猪为待客的贵重菜肴,而猪的肝、肺等也有入馔。

更有意思的是,他还曾在日记里描述了一个梦,梦境为与其心仪的谭慕愚小姐一起同坐听课,下课后,顾送她闽南的“四果汤”,他居然记得其中有松子,“芬芳香烈于口齿间,瞿然而醒”——当真是梦得真真切切的。

厦大校内的各种宴请活动,顾颉刚也经常不落下。不管是林校长宴请马寅初、孙伏园、姜立夫、张星烺、秉农山等名士的公宴,还是林语堂中秋节组织的国学院“博饼会”,他都欣然赴约。而正如孙伏园之于鲁迅,顾颉刚的主要“饭友”,便是时为厦大国文系讲师的容肇祖。

容肇祖是广东东莞人,夫妻俩都喜欢自己制作美食,所以多次邀请顾颉刚等人来品尝,粥、粉团、鸡子、螃蟹、汤圆、糖莲子等等,不一而足。他们也经常相约到广德饭店、南普陀素菜馆、南轩等处互请吃饭。顾颉刚曾评论说,容肇祖夫妇像“小儿女”,天真强健而快乐,“见之甚羡,愧不能及也”。大家相处得不错,有时也会一起去海边捡贝壳后到外炮台、仙岩等去野餐。

说起来,顾颉刚和鲁迅之间曾有一些说不清、道不明的“恩怨”。因为顾颉刚最初反对川岛来厦大,曾劝林语堂不要聘他,但川岛恰好是鲁迅的好友,“孰知这一句话就使我成了鲁迅和川岛的死冤家”。然而,后来听说林语堂还是决意聘川岛来厦大,顾又写信通知了川岛。在川岛到厦大当天,顾颉刚特意让人给他送来一大碗红烧牛肉和一碗炒菜花,以美食作为欢迎之礼。但如此一来,难免给鲁迅留下顾颉刚“口是心非”的不好印象。

尽管有些不和,但在厦大的日子里,他们却不得不经常同桌吃饭,正如顾颉刚日记所述,“我乃与沈兼士、鲁迅、张星烺同室办工、同桌进食,惟卧室不在一处耳”。而在后来欢送鲁迅的几次饯行,顾颉刚也基本都有参与。就在1927年1月鲁迅要离开厦门前,当时的《民钟报》报道“鲁迅之行系由国学院内部分为胡适派与鲁迅派之故”,当月8日,鲁迅和林语堂、顾颉刚、陈万里等人一起到鼓浪屿的《民钟报》澄清此事,要求报社作出更正声明。后来由《民钟报》的李硕果作东,大家一起又“撮”了一顿,顺便为鲁迅饯行,在鲁迅和顾颉刚的日记里,都认真记录了这次宴请。

那个年代的教授们,名士之风尤甚,或许在有美食点缀的场景里,大家并无芥蒂,唯得一“至情至性”耳。

【陈衍:书写近代烹饪的“国民教材”】

1926年12月中旬的一天,一位老先生来到顾颉刚的宿舍,后者大喜过望,两人相谈甚欢。过了些天,顾颉刚便迫不及待地约了丁山、郝昺衡一起去回访这位老先生,并拿出自己在泉州买的《王渔洋柳洲诗话图》请他题字。没想到第二天,老先生又把书送来,顺便告诉他,自己隔天就要回福州老家了。听到这个消息,顾颉刚面露怅惘之色——这位大他27岁的陈衍先生,俨然已是他的“忘年之交”了。临别之际,颇为依依不舍。

陳衍,福州人,晚称“石遗老人”,以精深的诗学、儒学、经学、朴学、史学、经济学等造诣,在清末民初的文坛上享有盛誉。他早年幕游各地,1916年回闽之后,曾任《福建通志》总纂。1923年到1926年,他在厦门大学任教,曾任国文系主任、国文正教授。

作为当时著名的诗论家,陈衍论诗交友,诗友里包括周殿熏、黄瀚、虞愚、林尔嘉等在厦门名噪一时的人物。在他来厦大任教后的诗歌里,“横舍高楼壮海滨”一句,也成为当时人们对这所新建学校的经典评价之一。

厦门大学第一届学生叶国庆曾在文章中提到,当时学校有一个叫“苔苓”的诗社,社员共三十多人,每学期会征集诗歌一到两次,出题的就是毛夷庚和陈遗石(陈衍)老师。但陈衍的另一个头衔,很多学生或许并不清楚——早在1915年,他便以“萧闲叟”的笔名(该名一为纪念夫人萧道管,二为感怀夫人1884年马江海战时躲避战火于福州保福乡,始学烹饪)编著过《家事科烹饪讲义》,全书共三万多字,教育部审定后,将其列为全国中、高级师范学校和女子中学必修课程的教材,并定名为《烹饪教科书》,由上海商务印书馆印刷。

该书分“前编”与“后编”两部分。前编由“绪言”“饭菜论(上)”“饭菜论(下)”“荤菜论”“素菜论”“锅灶及诸燃料”“刀砧及诸杂器”“盘碗”“作料”及“食品不能分时令”等篇目组成;后编则是合计126 道菜式的做法,广涉猪、羊、鸡、鸭、鱼、虾及各类菜蔬,更汇聚了烧、煮、炒、川、蒸、炸、卤、会、炖、溜、爆等烹饪技法,可谓包罗万象。

民国期间,坊间流传着多种私家菜谱,仅商务印书馆就出版有《陶母烹饪法》《俞氏空中烹饪》《英华烹饪学全书》《家事实习宝典》《家政万宝全书》《实用饮食学》等,唯有陈衍的《烹饪教科书》署有“教育部审定”,是真正意义上中国的第一部烹饪教科书。

能写出这样级别的著作,可见陈衍本身一定是一个不折不扣的“美食家”。

在《陈石遗集》的题解里,作者有这样的描述:“陈衍治家勤俭,极富生活情趣,每以‘君子不必远庖厨自况,以诗会友之馀,常亲自下厨作膳,以佳肴奉客。陈家菜在当时颇负盛名,闻说当时福建省主席陈仪即盛赞陈家菜较北京谭家菜有过之而无不及。因此视本书为‘陈家菜谱,亦无不可。”

陈衍就任清廷学部主事之时,住在北京宣武门外上斜街小秀野草堂。沈瑜庆、陈宝琛、林绍年、张亨嘉、严复、林纾等福州老乡,常来这里与陈衍谈叙乡情,讨论诗文。他们成立诗社,并常在此诗酒相会。林纾每次都要绘一幅画,挂在厅堂助兴。陈衍则下厨置办酒菜,菜也平常,只不过煮燕丸、炒米粉、溜黄菜、猪油蒸芋泥等家常菜,但做得很地道,大受众人夸奖,从此“陈家菜”的美名就此传开。

陈衍还有一个忘年交,他便是以《围城》蜚声文坛的钱锺书。

钱锺书十分敬佩陈衍的学识和人品,他曾写《论诗友诗绝句》称颂陈衍:“诗中疏凿别清浑,瘦硬通神骨可扪。其雨及时风肆好,匹园广大接随园。”诗中所说的“匹园”,正是陈衍的诗楼,而“随园”则是清代大诗人袁枚的住所。钱锺书把匹园与随园相比,有一语双关之意,一是说陈衍的《石遗室诗话》可与袁枚的《随园诗话》相类;二是说两人都是知味之人,袁枚有《随园食单》流传后世,陈衍则有《烹饪教科书》为人们留下烹饪之大观。

自明清至民國,中国的饮食文化从传统到兼容,蔚为大观。而作为标志性著作的这两部书,又各有千秋。例如,《烹饪教科书》的总论部分,有点类似袁枚《随园食单》的“须知单”,但较之袁枚的观点,陈衍有些与其相近,有些则截然相反。如在“食物不能分时令”一节中,袁枚说“冬宜食牛羊,移之于夏,非其时也,夏宜食干腊,移之于冬,非其时也”,意为要尊重自然规律,所食不能非时。陈衍则反其意而行之,特别申明:“食品不能分时令,猪羊鸡鸭,四时皆有,不能强派定某时食猪、某时羊、某时食鸡、某时食鸭也。惟鱼与蔬菜,四时不同,有此时所有,为彼时所无者。然南北亦各不同,如南边鸡四时皆有,鸭则夏秋间新鸭方出,北边鸭四时皆有,鸡则夏季新鸡方出。故食品不能断定某为春季,某为夏季,某为秋季,某为冬季。只有预备多品,分门别类,以待随时随地酌用之耳。”

此外,《烹饪教科书》也不同于一般的中国食谱中所谓“盐少许,酱油少许”的做法,均会言明“酱油一两,糖三钱”等,具有严谨的科学精神。清朝徐珂的《清稗类钞》里曾记载陈衍戏作《饮酒和陶》诗十章,以及陈衍晚年充满烟火气的诗:“晚菘渐渐如盘大,霜蟹刚刚一尺长。独有鲈鱼四鳃者,由来此物忌昂藏。”这既是一首有趣的好诗,亦能就此一窥陈衍的饮食文化观。

陈衍在厦大任教期间,正是这所新兴大学最具想象力的创业期,他所著的这本“国民教材”,影响深远,当年厦大的大厨们,或许多少曾受益于此吧。

【余光中:犹记厦大蠔煎蛋】

一次,余光中到厦大参加活动,有人提议:“先生,请您为校友们题几个字吧!”满头银发、面容清瘦的余光中停下手中之笔,思索了半晌,写道:“六十年后犹记……”稍作停顿,余光中又另起一行:“厦大的蠔煎蛋。”人们愣了一下,然后都会心地大笑起来——这位大诗人,还真是位老顽童呢!

这是2014年10月,台湾诗人余光中在厦大用餐时的一则轶事,从此在校园中被传为美谈。

蠔煎蛋,闽南和台湾也称其为“海蛎煎”“蚝仔煎”,是极具地方特色的小吃。余光中对于厦大蠔煎蛋,相当有感情。曾有一次,余光中在泉州接受采访时,工作人员奉上咖啡,他轻轻摆手:“还是换上泉州本地的铁观音吧。”听到有人提及泉州的小吃美食很多时,余光中兴致来了:“中午时,酒店安排的都是闽南特色小吃,有牛肉羹和地瓜粉等。你给我推荐下,还有什么好吃的美食?”停顿了一会,余光中又说:“我以前在厦门大学读书时,特别喜欢吃海蛎煎,泉州哪里可以吃到?”

也许对于有着“乡愁诗人”标签的余光中,海蛎煎正是他对厦大、对当时校园生活的一种“乡愁”的凝聚。

1949年,祖籍福建永春、就读于南京金陵大学的余光中,转学来到厦门,进入厦门大学外文系二年级学习。在厦大短短的一个学期,21岁的余光中正式开始了他的诗歌创作,先后在厦门的《江声报》和《星光日报》上发表了七首新诗。可以说,厦大时期是余光中在文学道路上最早的起步阶段。

厦门给余光中留了下许多美好的回忆。入校后,家人在附近万石山的半坡上租住了一套民房给他居住。他曾得意地把这段经历写在自己的一篇散文中:“从市区的公园路到南普陀去上课,沿海要走一段长途,单靠步行是不可能的。”怎么办呢?“母亲怜子,拿出微薄积蓄的十几分之一,让我买了一辆又帅又骁的兰苓牌跑车。从此海边的沙路上,一位兰陵侠疾驰来去,只差一点就追上了海鸥,真是泠然善也”。

虽然后来去了台湾,但每每思念起对岸的厦门和厦大,余光中仍然感慨万千。他说自己少年时住在千叠百障的巴山里,心情却向往海洋,每次翻开地图,看到海岸线就感到兴奋。他在《海缘》一文中又提到自己与厦门大学的缘分:“在厦门那半年,骑单车上学途中,有两三里路是沿着海边,黄沙碧水,飞轮而过。令我享受每寸的风程……隔着台湾海峡和南中国海的北域,厦门、香港、高雄,布成了我和海的三角关系。厦门,是过去式了。香港,已成了现在完成时,却保有视觉暂留的鲜明,高雄呢,则是现在进行时。”

彼时的厦大,规模远没有今天这么大,但无论是校外的天风海涛,还是校园里的一草一木,都激发着青年余光中的澎湃诗情。1949年6月22日,他在厦门《星光日报》上发表了他生命中的第一首诗《扬子江船夫曲》,这是一首描绘川江船夫的诗歌,风格深受臧克家的影响。除了写作,他还翻译外文书、写论文,厦大的茂盛而火红的凤凰树下,就这样走出了一代文学大家。

自古以来,文人多好“吃”,文豪苏轼、陆游等都是“吃货”。而余光中对于蠔煎蛋的思念,也跟他对吃的独特感悟有关,他曾在文章中提到“吃”与文字的关联:“如果菜单像诗歌,那么账单如散文,稿费吝啬像小费,呕吐吧,文学评论是食物中毒。”提到茶,他说“富春茶香,扬州口渴,扬州菜香,举国口馋”;就连说到水蜜桃,只用八个字“忙了舌头,闲了牙齿”,就把吃桃子的情形描绘得活灵活现。

余光中与舒婷,都是享誉文坛的诗人,也是交情颇深的好友。多年前,余光中来厦门时,曾与友人一起登上鼓浪屿,到舒婷家做客。他在《厦门的女儿——谢舒婷》一文中提及:“那是我在厦大徐学先生的带领下,携妻子渡海去看舒婷和她的先生,我们在郑成功雕像前见面,绕小径上山,到了舒婷古风犹存的家,吃到舒婷亲手做的具有闽南风味的地瓜粥,那感觉太美了!”徐学后来回忆,那天,可慰乡愁的还有鲜软的豆腐、蛋炒萝卜干等闽南小吃。即便是多年以后,余光中再次回想起此次旅程,依然印象深刻。他把这些感受都写进了诗歌里:“圆面的石桌忽然/布满了闽南口味/热腾腾的地瓜粥/是我乡愁的安慰。”

2014年10月,余光中再回母校,在能够容纳数千人的建南大礼堂作演讲,言辞情真意切。大礼堂人满为患,场外还有许多人慕名前来,争睹名家风采。人们回味起他在《浪子回头》一诗里,关于厦大求学的那些诗句:“……浪子已老了,唯山河不变/沧海不枯,五老的花岗石不烂/母校的钟声悠悠不断,隔着/一排相思树淡淡的雨雾/从四十年代的尽头传来/恍惚在唤我,逃学的旧生/骑着当日年少的跑车/去白墙红瓦的囊萤楼上课……”

【蔡元培:欢宴中的清醒思索】

1927年早春时节,蔡元培从厦门大学的一场宴会中作揖道别,坐着渡船回到鼓浪屿的“厦门酒店”。夜深人静,他又翻出日记,把这些天听到的关于厦门通商的历史、码头贸易的情况一一记录下来,甚至还记下了在厦大看到的罐头、铁锅和文昌鱼……

此前的蔡元培,已正式辞去北大校长的职务,一个多月前,皖苏浙三省组织了“联合会”,公推他为委员会主席,联合会提出的政治主张,第一条就是划这三个省为民治区域。这惹怒了当时的闽浙皖苏赣五省联军总司令孙传芳,他下令取缔这个联合会,并缉拿以蔡元培为首的团体领袖。

孙传芳的命令是“格杀不论”。秀才遇到兵,走为上计,于是,在冬意仍浓的时节,几艘小帆船正从浙江急急驶向福建海域,这船上原本装的是一箱箱带鱼,但那时却“藏”了几位长袍马褂的先生。

几叶扁舟飘泊海上,闻着满船的鱼腥味,听着船家转柁时呼叫的声音,船身时而剧烈倾斜起伏,其他几位先生在身体与精神上多有不适,只有蔡元培,不但没有晕船,还终夜在打着“腹稿”做诗。

一路“漂流”到了福州,正好遇到已經到厦门大学任教的顾颉刚,相见甚欢。顾说,厦大有很多著名学者,不如趁此机会,一起见见。蔡元培欣然同意,从福州转到厦门,住进了鼓浪屿的“厦门酒店”。此时厦大的国学研究院,正汇集了一批“北大南迁”的学者,北大老校长到来,大家自然是衷心欢迎,一天的时间里,参观、演讲、公宴、私宴排得满满的。

有了厦大这个港湾,蔡元培自然对这个南方岛城有了更多好感。但当恨时感怀之际,在厦大的饭桌上,蔡元培还是那个蔡元培。

在一次宴会上,有人吃着吃着,突然站起来批评学生不安守本分读书,专事参与国家事务。蔡元培闻声而起,疾言厉色地说道:“只有青年有信仰,也只有青年不怕死。革命工作不让他们担任,该什么人担任!”就在第二天,他应厦大浙江同乡会之召,报告浙江革命工作,说到动情处,这位德高望重的老先生竟当众失声痛哭,让在场的人面面相觑,不解其意。这一天,正好是他的六十岁寿辰。

在时人的眼中,以“思想自由、兼容并包”而缔造了北大精神的蔡元培,是一个风光无限的教育家。但或许也只有他知道,在一个特殊的年代,一个以改造和变革社会为已任的士人,此时此刻,内心的纠结从何而来。

与此同时,由于鲁迅辞职,厦大的学生颇为不忿。但蔡元培并不想过多涉入,不如还是多在日记里,依着自己的“厦大美食记忆”,把物产与经济的关联好好作一番思考。

厦门的短暂“休憩”,对于步履不停的蔡元培来说,殊为难得。不久,他赴南京,陆续就任国民政府的大学院院长、司法部长和监察院长等职务,但把精力主要放在组建中央研究院上,并出任院长,开始专注国家民族的文化教育和科技事业。

1929年,鼓浪屿士绅“鼓浪屿延平公园筹备组”想筹建公园来保护日光岩公地,同时征求社名名流题诗,做成摩崖石刻。鼓浪屿工部局华董李汉青向蔡元培发出邀约,蔡先生欣然答应,很快就题了一首七绝诗。诗云:“叱咤天风镇海涛,指挥若定阵云高。虫沙猿鹤有时尽,正气觥觥不可淘。”

(作者系文史学者)