典型薄层黑土区前期地表风蚀作用影响坡面水蚀的研究*

左小锋,郑粉莉,2†,张加琼,2,王一菲,桑琦明,张勋昌,王 磊,王 伦

(1. 西北农林科技大学水土保持研究所黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室,陕西杨凌 712100;2. 中国科学院水利部水土保持研究所,陕西杨凌 712100;3. 美国农业部农业研究局牧草地实验室,美国 俄克拉荷马厄尔雷诺 73036)

土壤风蚀和水蚀对全球生态环境造成的严重危害已受到广泛关注。目前关于风力或水力单独作用下的土壤侵蚀研究已取得了丰硕成果[1-6],而对风力水力相互叠加相互作用的复合土壤侵蚀研究相对薄弱。近10多年来,有关风力和水力等多种侵蚀营力叠加或耦合作用形成的复合土壤侵蚀研究已成为研究的重点领域和热点问题。根据风力和水力在时间和空间上是否同步发生而产生的不同耦合关系,将风力水力复合侵蚀(风水复合侵蚀)分为风力水力(风水)共同侵蚀和风水交替侵蚀[7],风水共同侵蚀的实质仍是水蚀,只是风力作用改变了降雨能量;风水交替侵蚀的实质是一种侵蚀营力通过对地表物质的侵蚀、搬运和沉积,为另一种侵蚀发生提供了物质基础,并重新塑造了地表侵蚀形态[8];其侵蚀特点(包括能量供应[9]、物质供应[8]等)与单一外营力(风力或水力)侵蚀不尽相同[10]。这种风水交替侵蚀表现为风力侵蚀和水力侵蚀在空间上的叠加和在时间上的交替,也是本文研究的内容。

近年来,关于风水复合侵蚀方面的研究取得了重要进展,诸多学者通过野外调查、风洞模拟和降雨模拟试验、模型模拟(USLE模型)、同位素示踪技术(137Cs、7Be)、粒度对比法等方法研究了风力水力复合侵蚀特征[8]。脱登峰等[10]采用先风洞试验后模拟降雨的方法,研究了风力和水力两相侵蚀条件下的坡面产流产沙特征,结果表明风蚀改变了降雨产沙随降雨强度变化的定量关系,且风蚀作用对水蚀产生了明显的正交互效应;王禹等[11]结合137Cs示踪技术和USLE模型模拟,区分东北厚层黑土区坡耕地水蚀和风蚀速率。海春兴等[12]认为风力水力复合侵蚀并非两种侵蚀方式的简单相加,而是二者相互加速或减速的作用过程;但风力和水力二者交互作用增加或减小土壤侵蚀的程度仍不明确,其相互作用的机理也不甚清楚。此外,在风蚀作用对水蚀影响的机理研究中,主要集中在前一种侵蚀营力通过改变下垫面,从而影响后一种侵蚀营力作用下的侵蚀过程,如风蚀对地表物质的吹蚀和摩擦导致土壤表层质地粗化,形成沙波纹或风蚀凹痕微形态,使地表粗糙度增加,而地表形态的变化改变了降雨过程的坡面径流路径和流速,进而影响水蚀过程的地表径流和侵蚀过程[10,13]。尽管以往在风力水力复合侵蚀研究方面取得了一定的进展,但大多研究集中在我国黄土高原风蚀水蚀交错区,且风力和水力叠加作用下的坡面土壤侵蚀过程与机理研究仍较薄弱[9]。因此,亟需加强风蚀和水蚀交互影响下的坡面土壤侵蚀过程与机理研究,以期为针对性开展复合土壤侵蚀防治提供理论指导。

东北黑土区特殊的地理环境特征决定了其坡面土壤侵蚀受降雨、风力、冻融和融雪径流等多种外营力的复合影响,其中主要以水蚀(包括降雨和融雪侵蚀)和风蚀为主[14]。由于该地区晚春农田地表裸露且干旱多风,而夏季和秋季降雨集中,必然导致了两种外营力(风力和水力)作用下的复合土壤侵蚀在时间上更替和在空间上叠加的特征[15],从而进一步加剧了坡面土壤侵蚀。尽管以往对东北黑土区开展了大量的土壤侵蚀研究,但主要集中于单一侵蚀营力作用下的坡面水蚀研究,而对多种外营力相互作用的复合侵蚀研究相对较少,尤其对风力水力复合土壤侵蚀过程与机理研究更加薄弱。鉴于此,本研究以侵蚀严重的黑龙江省宾州河流域典型薄层黑土区为研究区,通过室内风洞试验和模拟降雨试验相结合的方法,研究前期地表风蚀作用对黑土坡面水蚀的影响,以期丰富多营力作用的复合侵蚀理论,并为黑土区土壤侵蚀防治提供理论支持。

1 材料与方法

1.1 试验材料

试验土壤采自黑龙江省宾县宾州河流域(127°25′36″E,45°45′22″N)坡耕地表层0~20 cm耕层土壤,该流域属于东北典型薄层黑土区(黑土层厚度小于30 cm)[16],从20世纪90年代以来,一直被作为薄层黑土区和侵蚀严重区的典型代表[17],具有“漫川漫岗”和长缓坡(坡长为500~2 000 m、坡度为1°~7°)的地貌特点[18]。该流域每年春季3—4月份为春耕春播季节,坡耕地大多裸露、土层疏松和土壤含水量较低,且每年3—5月份平均风速大、大风日数多,导致该时段极易形成强烈的土壤风蚀环境[19-20]。而夏秋季降雨集中,其中6—9月的降雨量占全年总降雨量的80%左右,容易造成风蚀后的水蚀发生。正是该流域特殊的地理环境特征,导致坡耕地风水复合侵蚀在时间上的更替和在空间上的叠加[15]。因此选取宾州河流域采集供试土壤,使其研究结果能较好地代表东北薄层黑土区坡面风水复合侵蚀的状况。

在野外坡耕地采样时,于晚春(4月)起垄播种前通过野外调查,并结合An等[21]基于137Cs对宾州河流域侵蚀量的估算,选取面积为35 hm2、坡度介于1°~7°的坡耕地为采样地,采用网格法,将采样地按照10 m×10 m的网格进行划分,并在每个网格内按“S型”每隔2 m采集耕层0~20 cm深度的土壤样品6~8个(每个样点的土壤样品质量约5 kg),然后将土壤样品装入编织袋后运回实验室。在实验室对采集的所有试验土壤,先去除作物秸秆和根系等杂物,然后将试验土样中长度为3~8 cm和宽度为3~5 cm大土块沿节理和裂隙掰成3~5块2~3 cm的小块后,再将所有土样充分混合均匀后装入编织袋,并置于阴凉干燥处备用。此外,在对试验土样的整个处理过程中不做研磨和过筛处理,最大可能保持土壤原有结构。

采用吸管法测定试验土壤各粒级含量,并采用美国农业部土壤质地分级制对试验土壤进行颗粒分级,其颗粒组成分别为:砂粒(0.05~2 mm)含量9.3%,粉粒(0.002~0.05 mm)含量61.3%,黏粒(<0.002 mm)含量29.4%,土壤质地为粉黏壤,这一结果与王彬等[22]对宾州河流域6个典型坡面采集的178个土壤样品的土壤质地判定结果相同。在冬季和初春的冻融循环作用下易造成该质地土壤结构和土壤性质发生改变,尤其是表层土壤变得疏松且细碎,加上春耕春播季节起垄对土壤的扰动作用,为风蚀提供了侵蚀物质;而夏秋季节降雨集中时,该质地土壤遇水黏结,透水性差,容易形成“上层滞水”现象,易产生地表径流,从而导致严重的水力侵蚀。因此该土壤质地对东北典型薄层黑土区坡耕地风水复合侵蚀有很大影响。采样地块的耕层土壤容重为1.20 g·cm–3,pH(水浸提法,水土比2.5∶1)为6.1,有机质(重铬酸钾氧化-外加热法)含量为20.25 g·kg–1。

1.2 试验设备

风洞试验和模拟降雨试验于2018年6月至2019年10月在黄土高原土壤侵蚀与旱地农业国家重点实验室人工模拟降雨大厅和风洞实验室进行。风洞试验采用自动控制风速的直流吹气式风洞设备,风洞尺寸为24 m(长)×1 m(宽)×1.2 m(高),由 风机段、调节段、整流段、实验段、集沙段和导流段六部分组成。风速调节主要通过调节与风机配套的变频器(0~50 Hz)达到所设定的目标风速,风速在0~17 m·s–1范围内连续可调。在风洞试验段中心位置安装9个不同高度(距试验土槽表面向上依次为1、3、5、8、10、12、16、20和60 cm)的皮托管测定风速。试验的目标风速为风洞轴心高度(60 cm)测定的风速,其余8个皮托管测定试验土槽上方的风速廓线。

模拟降雨试验装置为中国科学院水利部水土保持研究所研制的侧喷式人工模拟降雨机。降雨强度通过降雨机喷头内孔板直径大小和降雨机上阀门控制供水压力进行调节,其降雨强度可调范围为30~230 mm·h–1,有效降雨面积大于16 m2,降雨均匀度大于85%[23]。降雨机支架高度为5 m,雨滴上喷高度为1.5 m,故实际雨滴降落高度为6.5 m。在试验过程中利用激光雨滴能谱仪(LPM)分别测定了不同降雨强度下的雨滴直径和雨滴速度,发现6.5 m的降雨高度可使88%的雨滴达到终点速度[24];且模拟的天然降雨动能可达95.3%以上[25]。因此,在该条件下进行的模拟降雨试验可满足试验要求。在进行降雨试验前先将降雨机移动至试验土槽前后约2 m处,使降雨机喷头正对试验土槽中心线,确保试验土槽的降雨均匀度达到95%以上。

试验所用土槽由槽身和集流口组成,其槽身与集流口可分离。试验土槽为100 cm(长)×50 cm(宽)×15 cm(高)规格的风蚀、水蚀两用型钢槽,试验土槽后端和左右两侧上部5 cm与其下部10 cm槽体用合页连接,可上下自由翻折,以同时满足风洞试验和模拟降雨试验的需求。风洞试验时,将试验土槽合页连接的上部5 cm钢板向下翻折,以保证试验土壤表面与风洞底板平齐;而在模拟降雨试验过程中将试验土槽合页连接的上部5 cm钢板竖起,以防止土粒飞溅和地表径流溢出试验土槽;同时将集流口与槽身连接,以收集降雨过程的径流泥沙样。试验土槽底部的坡度调节架可调节相应的坡度,其调节范围为0°~20°。试验土槽实际填土高度为10 cm。试验设备如图1所示。

1.3 试验设计

为模拟东北黑土区坡耕地春夏交替季节农耕地的土壤侵蚀状况,本研究先进行风洞试验,然后在前期风蚀作用形成的下垫面形态基础上再进行风水同向(坡面径流方向与风速同向)的模拟降雨试验;同时,以前期地表无风蚀作用仅有降雨试验处理作为对照,分析风蚀作用对坡面水蚀的贡献。根据课题组野外多年观测资料,东北黑土区临界起沙风速约为8 m·s–1(即5级风),极端瞬时最大风速可达30 m·s–1[26],故风洞试验设计3个风速(9、12、15 m·s–1)。参照东北黑土区侵蚀性降雨标准[27],降雨主要为不超过1 h的短历时、高强度降雨[28],且东北黑土区地面坡度一般为1°~8°[26],大于5°的坡面土壤侵蚀强度达到中度或重度侵蚀[29]。基于以上标准和田间实际情况,模拟降雨试验土壤前期含水量为51.4 g·kg–1;地表坡度为7°,设计2个降雨强度(50、100 mm·h–1),降雨历时为45 min。每个试验处理重复2次,具体试验设计如表1所示。

表1 试验设计 Table 1 Experimental design

1.4 试验步骤

(1)填装试验土槽。为保证试验土槽在降雨过程中具有良好的透水性,在试验土槽底部均匀打孔,先在试验土槽底部填2 cm细沙,并在其上覆盖纱布,然后在沙层上部填装8 cm厚的试验土壤。根据野外现场测量,典型薄层黑土区坡耕地耕层土壤容重为0.91~1.32 g·cm–3[16],平均值约为1.20 g·cm–3,故本研究设计的土壤容重为1.20 g·cm–3。试验土槽填土前,先测定试验土壤含水量(土壤质量含水量约为51.4 g·kg–1),然后根据土壤容重计算每层土层所需的土壤质量。填土时采用分层填土的方式进行,即按4 cm装填土后将表层刮毛再装填4 cm土层,以保证填土的均匀性和整体性。

(2)风洞试验。为保证风洞试验过程中风速的均匀性,正式试验前需进行风速的率定。当率定风速与设计的目标风速间的误差小于5%时,方可进行正式风洞试验。将填装好的试验土槽轻轻放入风洞内试验段,调整土槽高度使土体表面与风洞底板在同一高度,然后将试验土槽周边密封,以60 cm高度的轴心风速为基准,设定相应的目标风速(9、12和15 m·s–1),同时测定不同高度的风速,试验历时20 min。

(3)模拟降雨试验。风洞试验结束后,连接试验土槽的槽身和集流口,并将试验土槽合页连接的上部5 cm钢板竖起并固定即可进行模拟降雨试验,降雨之前先调整好试验土槽的坡度和位置,使径流方向与风向一致。为了保证降雨均匀度和降雨强度均达到试验要求,每次正式降雨前须对降雨强度进行率定。正式降雨开始后观察坡面产流情况,并记录产流时间,待坡面产流后接取第一个径流泥沙样,随后按3 min间隔收集径流泥沙样。并用染色剂法(高锰酸钾溶液示踪法)测定坡面径流流速,并根据坡面水流流态将测量的坡面流速乘以修正系数得到坡面径流平均流速。降雨45 min后,称取径流泥沙样质量,静置倒掉上层清液,然后置于105 ℃的干燥箱中烘干(24 h)并用精度为0.01 g的电子天平称取泥沙质量,进一步计算径流量和水蚀量。

1.5 指标测定

风蚀作用前后的地表粗糙度采用链条法[30]在不同风速下分别测定:

式中,Cr表示地表粗糙度,L1为原始链条的长度(mm),L2为链条置于坡面缩短后的水平长度(mm)。

土壤抗剪强度采用型号为GEONOR7189的十字板剪切仪测定。

土壤硬度采用型号为Spectrum SC 900的土壤紧实度仪进行测定。

坡面径流的流速采用染色剂法进行测定,降雨过程中实际测得的径流流速为坡面最大流速,坡面径流平均流速的取值须根据坡面水流流态将坡面最大流速乘以修正系数[31],其表达式如下:

式中,V为坡面径流平均流速(cm·s–1);Vm为坡面径流最大流速(cm·s–1);k为修正系数(层流和过渡流取值为0.67,紊流为0.8),本研究中k=0.67。

Darcy-Weisbach阻力系数(f)是表示水流在流动过程中受到土壤表面阻止其向下流动的力。

径流剪切力是在坡面形成径流后产生的克服土粒间作用力时的剪切力,根据Foster和Meyer[32]提出的公式进行计算:

式中,τ为径流剪切力(N·m–2),γ为水的重度(kg·m–3),γ=ρg。R为水力半径(cm),用坡面薄层水流的水深代替;J为水力能坡(Pa),用坡度的正弦值表示。

1.6 数据处理与分析

数据统计分析与作图应用Excel 2010和SPSS 22.0软件完成,将两个重复处理的数据进行误差分析,当二者相对误差小于10%时,认为试验的重复性较好和试验数据质量可靠;然后利用SPSS 22.0软件中的方差分析(最小显著性差异法)进行各指标间的显著性检验。

2 结 果

2.1 前期地表风蚀作用对黑土坡面径流和侵蚀的影响

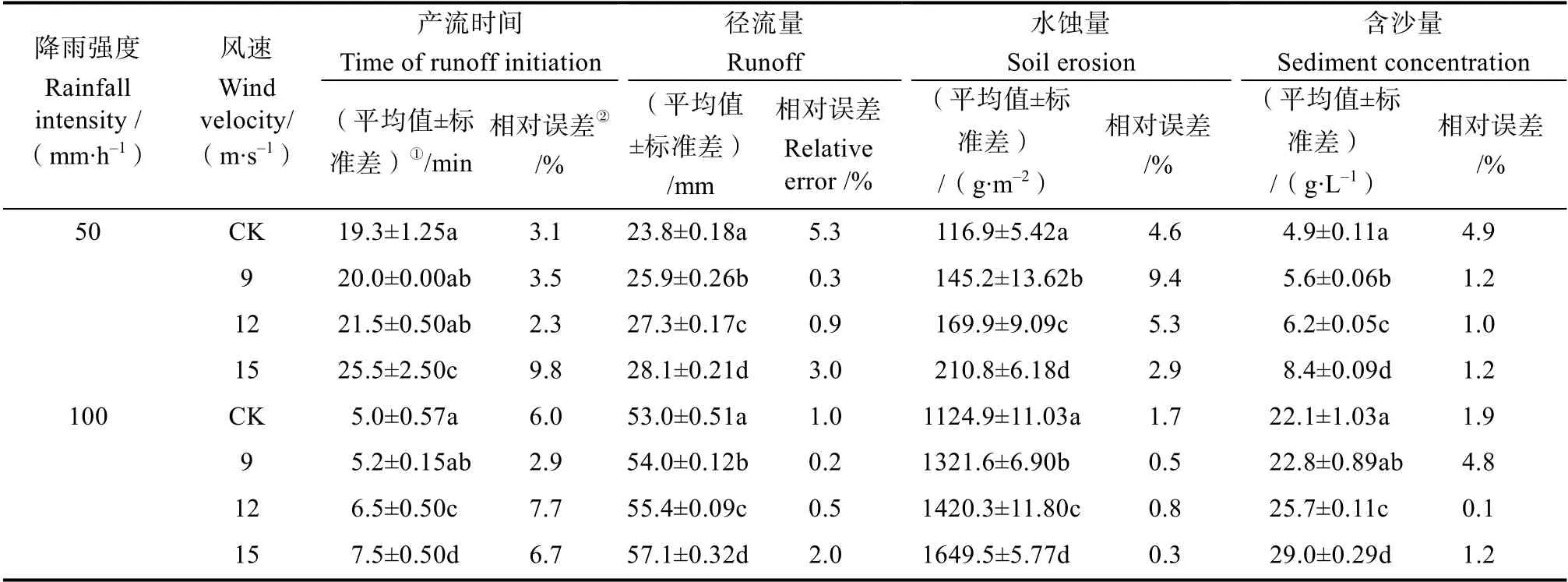

前期地表风蚀作用通过改变坡面表层的微地貌和土壤性质,影响后期降雨入渗和径流路径,进而影响坡面径流和土壤侵蚀状况[33]。表2表明,与前 期无风蚀作用仅有模拟降雨试验处理(试验处理Ⅱ)相比,前期地表风蚀作用影响后期降雨过程的坡面产流时间,但不同风速的风蚀作用对后期降雨产流时间的影响存在差异;坡面产流时间随着前期风蚀试验中风速的增大而逐渐延长。表2显示前期地表风蚀作用导致坡面径流量和水蚀量显著增加(P<0.05)。对于前期无风蚀作用仅有模拟降雨试验处理(试验处理Ⅱ),50 mm·h–1降雨强度下的坡面径流量、水蚀量和径流含沙量分别为23.8 mm、116.9 g·m–2和4.9 g·L–1,100 mm·h–1降雨强度下三者分别为52.3 mm、1124.9 g·m–2和22.1 g·L–1。与试验处理II相比,在9、12和15 m·s–1风速的前期风蚀作用下,50 mm·h–1降雨强度下的坡面径流量、水蚀量和径流含沙量分别增加8.2%~17.9%、21.9%~104.3%和12.7%~72.9%;100 mm·h–1降雨强度下,三者分别增加1.2%~8.8%、10.9%~49.5%和3.1%~32.7%。这说明50 mm·h–1降雨强度下前期地表风蚀作用对坡面径流量、水蚀量和径流含沙量的影响大于100 mm·h–1降雨强度。此外,从表2可知,三个风速下的风蚀作用对坡面径流量、水蚀量和径流含沙量的影响存在显著差异,且三者皆随前期土壤风蚀作用的风速增大而增加。

表2 有/无前期风蚀作用下的坡面径流量和水蚀量对比 Table 2 Comparison between slopes of the control and treatments in runoff and water erosion

2.2 前期地表风蚀作用对黑土坡面径流过程的影响

图2显示,对于50 mm·h–1降雨强度的试验处理,有/无前期风蚀作用下,坡面径流强度随降雨历时的变化均呈增加的趋势;而对于100 mm·h–1降雨强度的试验处理,有/无前期风蚀作用下,坡面径流强度随降雨历时的变化均呈现先快速增加而后趋于稳定的变化趋势。对于有前期地表风蚀作用的降雨试验处理,三个风速下风蚀作用后的坡面径流强度变化规律基本一致;但与无前期风蚀作用仅有降雨试验处理相比,其径流强度的增加幅度存在差异,且不同降雨强度下出现稳定径流的时间也不相同。在降雨过程中,坡面径流的变化与土壤水分入渗密切相关。当土壤水分接近饱和时,降水入渗量很少,使入渗过程变化趋于相对稳定,从而坡面径流过程变化也趋于平稳,此时的径流强度也逐渐达到稳定[34-35]。在50 mm·h–1降雨强度下,前期无风蚀作用仅有降雨试验处理中坡面平均径流强度为31.5 mm·h–1,而经过前期不同风速(9、12和15 m·s–1)的风蚀作用后坡面平均径流强度分别为34.2、36.0和37.1 mm·h–1,其较前期无风蚀作用仅有降雨试验处理分别增加8.8%、14.5%和37.1%,径流强度在36 min左右趋于稳定,稳定径流强度介于38.7~44.2 mm·h–1之间。在100 mm·h–1降雨强度下,前期无风蚀作用仅有降雨试验处理中坡面平均径流强度为69.4 mm·h–1,而前期经过不同风速(9、12和15 m·s–1)的风蚀作用后坡面平均径流强度分别为70.7、73.3和75.2 mm·h–1,其较前期无风蚀作用的降雨试验处理分别增加1.9%、5.7%和8.4%,径流强度达到稳定的时间缩短至18 min左右,稳定径流强度介于70.8~85.2 mm·h–1之间。由此可知,与100 mm·h–1降雨强度相比,在50 mm·h–1降雨强度下,经过前期地表风蚀作用后坡面径流强度的增加幅度较大,其出现稳定径流的时间延迟了18 min。说明前期地表风蚀作用对坡面径流的影响在较小雨强下更为明显,而随着降雨强度增加,削弱了前期地表风蚀作用对坡面径流的影响[33]。

2.3 前期地表风蚀作用对黑土坡面水蚀过程的影响

图3表明,在50 mm·h–1降雨强度下,前期无风蚀作用仅有降雨试验处理,坡面水蚀强度随降雨历时的变化呈现先增加后趋于稳定的变化趋势,坡面水蚀强度变化于0.3~1.5 g·min–1之间。而对于前期地表风蚀作用后再进行降雨的试验处理,在三个风速的风蚀作用下,坡面水蚀强度随降雨历时的变化呈先增加后略有下降的变化趋势,坡面水蚀强度分别变化于0.4~2.5、0.4~2.6和0.5~3.8 g·min–1之间。在100 mm·h–1降雨强度下,前期无风蚀作用仅有降雨试验处理,坡面水蚀强度随降雨历时的变化均呈现先快速增加后快速下降而后趋于稳定的变化趋势,其坡面水蚀强度变化于8.1~18.3 g·min–1之间。而对于前期地表风蚀作用后再进行降雨的试验处理,在三个风速的前期地表风蚀作用下,坡面水蚀强度随降雨历时的变化均呈现先快速增加后快速下降而后期波动变化的趋势,坡面水蚀强度分别变化于4.7~19.2、7.4~22.2和5.4~23.2 g·min–1之间。

上述结果表明,前期地表风蚀作用改变了后期坡面水蚀过程,两个降雨强度下的坡面水蚀强度及其峰值均随前期地表风蚀作用的风速增大而增加;同时前期地表风蚀作用对坡面水蚀过程的影响也与降雨强度有关。这也表明东北黑土区坡耕地土壤侵蚀受前期地表风蚀作用的风速和降雨过程中降雨强度的综合影响。

2.4 前期地表风蚀作用对坡面水蚀的贡献

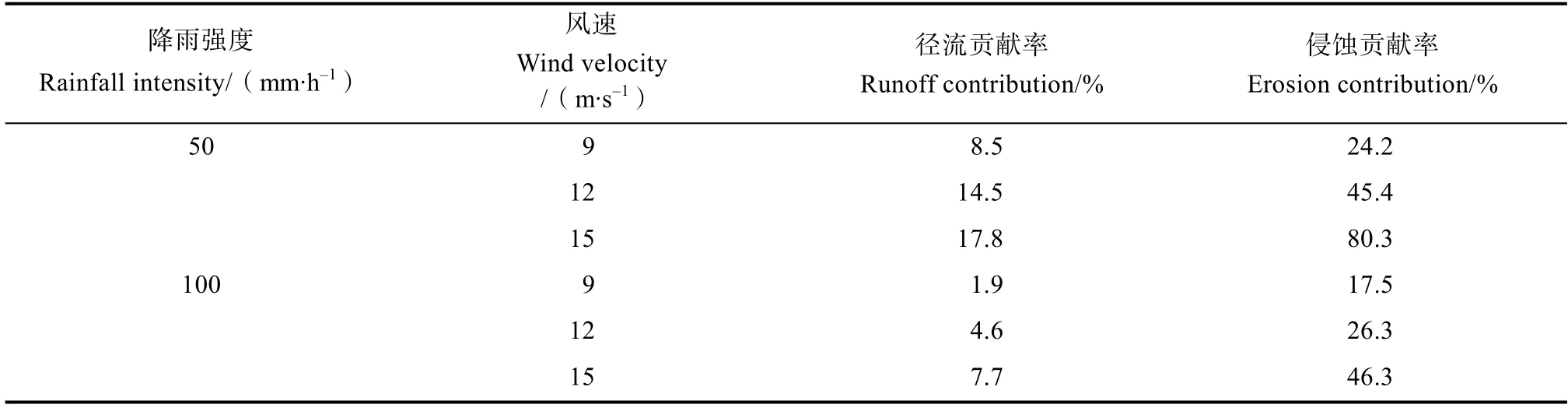

由表3可知,前期地表风蚀作用对坡面径流和侵蚀的贡献随前期地表风蚀作用的风速增大而显著增加。在50 mm·h–1降雨强度下,9、12和15 m·s–1风速的前期地表风蚀作用对坡面径流量和水蚀量的贡献率分别为8.5%、14.5%、17.8%和24.2%、45.4%、80.3%;在100 mm·h–1降雨强度下,其对坡面径流量和水蚀量的贡献率分别为1.9%、4.6%、7.7%和17.5%、26.3%、46.3%。与100 mm·h–1降雨强度相比,50 mm·h–1降雨强度下,三个风速的前期地表风蚀作用对坡面径流量和水蚀量的贡献率分别增加6.6%、9.9%、10.1%和6.7%、19.1%、34.0%。说明前期地表风蚀作用对后期坡面水蚀产生了正向效应[10],且在小雨强下,前期地表风蚀作用对后期坡面径流和侵蚀贡献较大。

表3 前期地表风蚀作用对后期坡面径流和侵蚀的贡献 Table 3 Contribution of foregoing wind erosion to late-on runoff and erosion on hillslope

3 讨 论

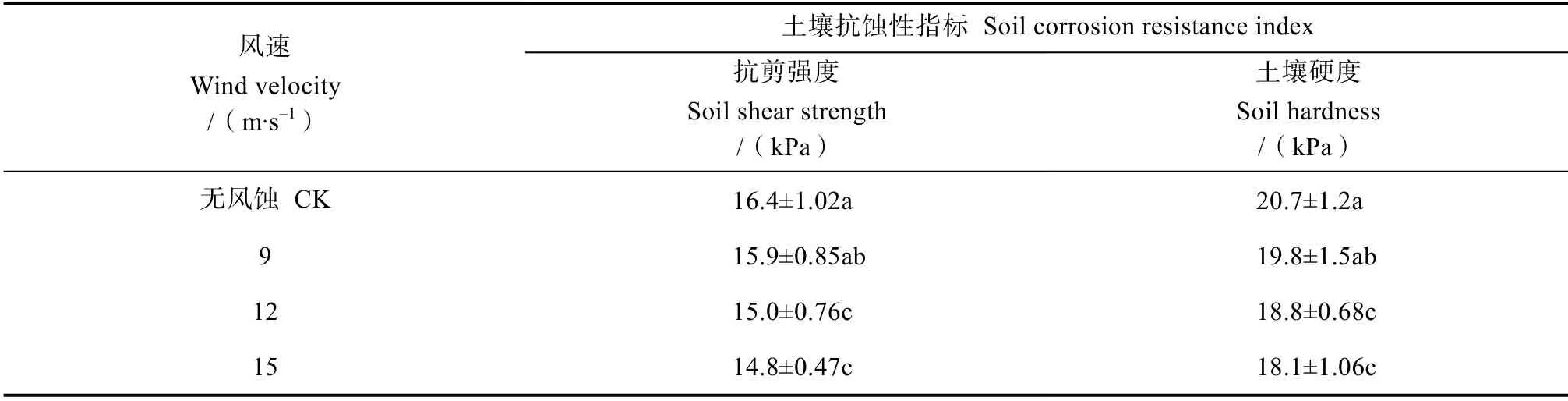

前期地表风蚀作用导致坡面表层土壤结构疏松、地表粗糙度和地表形态改变是影响后期坡面水蚀的重要原因。本研究试验过程中分别测定了前期三个风速下风蚀作用前后地表土壤抗剪强度和土壤硬度等土壤抗蚀性指标(表4),结果表明,9、12、15 m·s–1三个风速下土壤抗剪强度和土壤硬度分别减小2.9%~8.2%和4.4%~12.3%。此外,有研究者通过对比分析风蚀过程中地表和集沙仪收集到的土壤颗粒组成,发现风蚀作用使地表土壤细颗粒明显减小,而粗颗粒有所增加[36],脱登峰[37]对比了有无风蚀作用后的地表土壤颗粒,发现风蚀作用可以使表层(0~1 cm)土壤砂粒含量增加6.51%~6.74%,黏粒含量和粉粒含量分别降低7.65%~9.15%和17.94%~18.15%,说明前期风蚀作用导致地表土壤质地粗化,同时风力作用使土壤抗剪强度和土壤硬度降低,土壤变得相对疏松,从而破坏了土壤结构,改变了土壤性质,致使抗冲性降低[38],这也是前期风蚀作用导致后期坡面水蚀量显著增加的重要原因。

表4 不同风速作用下土壤抗蚀性指标的变化 Table 4 Variation of soil corrosion resistance indices relative to wind velocity

试验过程还发现,由于风蚀过程中颗粒几何形状不规则、空间位置和受力状况不同的土壤团聚体颗粒碰撞、冲击地面沙粒时,一部分土壤颗粒会形成风沙流。本研究在风洞试验过程中分别测定了9、12、15 m·s–1三个风速下的风蚀输沙量,其值分别为1.62、20.39和88.95 g·m–2,输沙高度基本在距地表50 cm以内,其中,0~20 cm高度范围的输沙量分别占总输沙量的92.9%、97.3%和98.4%,其与臧英和高焕文[39]研究的跃移颗粒分布高度(30 cm以内)和占总输沙量的比例(50%~80%)皆相似,说明黑土坡面土壤风蚀颗粒的运动形式主要以蠕移和跃移为主。正是由于这部分运动颗粒在风沙运动中沿着一个活动基面滚动与滑动相互交替进行[40],因此在地表形成不同深度、不同大小的风蚀凹痕微形态。与9 m·s–1的风速相比,12和15 m·s–1风速下地表形成的风蚀凹痕在试验土槽的分布面积明显增加(图4)。坡面形成的这些风蚀凹痕一方面改变了降雨过程中坡面的径流路径,另一方面使坡面径流更加集中,使坡面流速增加,从而增加坡面径流连通性和径流侵蚀能力,使坡面水蚀量增加。表5表明,试验条件下前期地表风蚀作用使坡面径流平均流速增加3.6%~29.1%,同时Darcy-Weisbach阻力系数减少1.2%~27.4%,对应的径流剪切力增加5.3%~30.0%,说明前期地表风蚀作用增大了后期坡面径流的紊乱程度和径流携沙能力[41-42],而径流剪切力的增加导致径流的剥蚀能力增加[43],从而进一步增加了坡面水蚀量。这也从侵蚀动力学角度解释了前期地表风蚀作用加速了后期坡面水蚀的机理,并佐证了前期地表风蚀作用对后期坡面水蚀产生了正向效应。

表5 有/无前期风蚀作用下的坡面水流水动力学参数 Table 5 Hydrodynamic parameters of the surface runoff relative to wind velocity

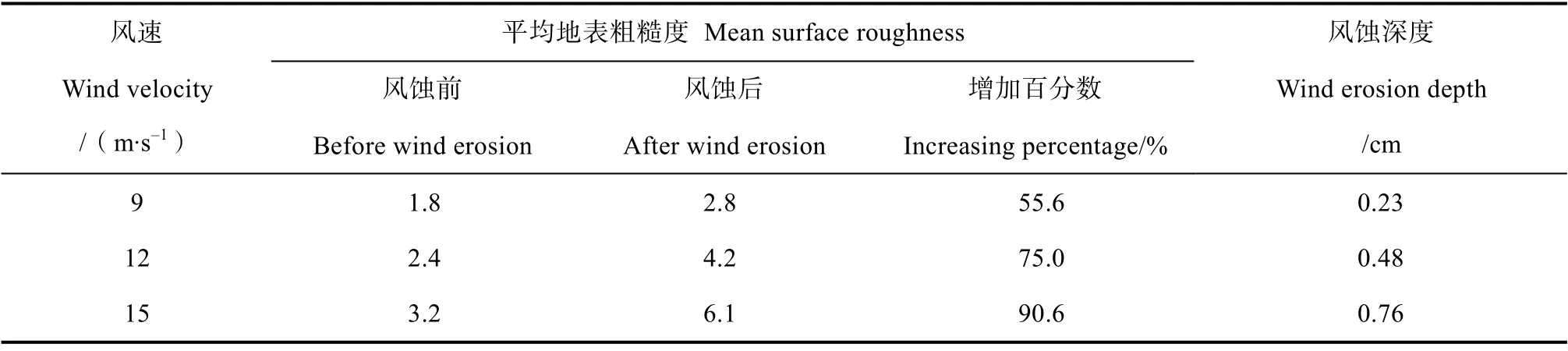

此外,前期风蚀作用使地表粗糙度增大,且地表粗糙度随风速的增加而增大。与前期无风蚀作用仅有降雨试验处理相比,在9、12和15 m·s–1风速下地表粗糙度增加了55.6%~90.6%(表6)。地表粗糙度的增加,增大了坡面降雨入渗,从而延长了坡面径流发生时间,这也可能是前期地表风蚀作用使坡面径流发生时间滞后的重要原因。但另一方面,地表粗糙度的增加也加剧了降雨侵蚀的潜在能力[31]。由于前期地表风蚀作用使地表松散粗颗粒富集,为后期坡面径流侵蚀提供了物质来源,最终导致坡面径流含沙量增加;而坡面径流量和含沙量的增加,导致坡面水蚀量增加。

表6 不同风速下风蚀作用前后地表粗糙度对比 Table 6 Surface roughness of the slope relative to wind velocity

4 结 论

本研究通过室内风洞试验和模拟降雨试验相结合的方法,分析了前期地表风蚀作用对黑土坡面水蚀的影响,结果表明,前期地表风蚀作用显著增加了坡面径流量和水蚀量(P<0.05),改变了后期坡面水蚀过程,其对后期坡面水蚀产生了明显的正向效应,且前期地表风蚀作用对后期坡面水蚀的贡献与风速和降雨强度均明显相关;前期地表风蚀作用导致后期坡面水蚀增加的主要原因是风蚀作用使土壤抗侵蚀能力指标(地表土壤抗剪强度和土壤硬度)减少;增加了后期坡面径流的紊乱程度和径流携沙能力,同时径流剪切力增加导致径流的剥蚀能力增加,从而进一步增加了坡面水蚀量。此外,风蚀作用使地表粗糙度增加55.6%~90.6%,使地表松散粗颗粒富集,加剧了降雨侵蚀的潜在能力,并为后期降雨侵蚀提供了物质来源。