整体性与独特性:体育知识基本问题的具身哲学阐析

张 震

(华东师范大学 体育与健康学院,上海 200241)

一门学科的产生,非常重要的标志是拥有属于自身特质的知识和整体化的知识,从定义来看,学科由知识单元构成,是一定历史时期知识发展到一定程度形成的规范化、专门化的知识体系(袁曦临,2017)。鲁长芬(2012)认为,作为一门学科,体育学应当具有相对独立的知识体系,成为一个独特且整体的科学领域,即体育学要在未来上升成为学科门类,最重要的就是将目前已经形成的知识——自身特质、整体性特征,总结提炼出来。但目前,体育知识却面临两个基本问题:一是学科知识构成非常复杂,是多学科交叉的产物,面临如何在知识一元论和整体论的学科框架下,很好地整合运动技能、体育教育、体育人文社会、体育心理、运动生理生化等的严峻问题;二是体育总是作为其他学科的研究对象,学界还未很好地提炼出其独具特色的知识特征。钱旭红(2019)提出,体育是整体的科学,呼唤整体特征的体育科学。而具有整体特征的体育又是提炼其知识特殊性的前提。解决这两个问题,决定着体育能够不再被窄化为促进身心健康的工具和其他学科研究的对象,更促使体育真正成为一种整体化且异于其他学科的相对独特的知识类型,继而为其澄明学科特质和夺得更强的学科话语提供一定的支撑。

1 体育知识的研究背景与进展

在柏拉图主义的持续影响下,直到现代知识产生时,知识均被定义为一种理论化、系统化、普遍化和量化的被证成之真信念,除此之外的“知”(know)均不被视作知识(knowledge)。但随着波兰尼“缄默知识”(tacit knowledge)、赖尔“程序性知识”(procedural knowledge)等后现代知识型的诞生,人们对知识的认识和理解发生了重要转向,尤其是具身认知理论的诞生,使得非理论化、非量化的缄默知识、个人知识和地方知识都被视作知识的重要组成,甚至被视作一切知识最基础的部分。哲学家们对知识的新界定,不仅极大地改变了知识版图和形态,更为体育学廓清和澄明自身知识特质和知识结构提供了良好的契机。

随着新知识范畴的诞生,20世纪60年代,美国学者Henry(1964)开始讨论身体教育作为一门学科的知识形态,认为体育不同于其他学科,非常具有个体性和本地性,是基于人的运动行为能力的整体化和组织化身体知识。Raiola(2013)提出,无论是身体教育、身体活动还是竞技运动的知识技能模式,同属于脑与身体、身体与环境深度耦合的产物,因此该知识类型高度依赖身体所处情境。Gonzalez(2019)认为,体育知识的核心涉及运动感觉、本体感觉和镜像模仿,属于具身知识。D'Isanto(2019)研究指出,身体教育和竞技教育的知识应当被视作具有自我意识的具身化知识。此外,体育知识“Know-How”的程序化、缄默性特质和非表征的知识模式(Hopsicker,2009;Levy,2015;Piacente,2018;Suwa,2019)等研究也都基于具身认知的解释范式。

在国内研究界,周建东(2017)反驳了早期“体育是行为,而非知识”的论点,认为体育的具身化(embodiment)过程就是体育知识的形成过程,还提出不应将体育的知识体系简单理解为体育的学科体系,而应当追寻体育知识本身的反思。高强等(2019)从体育哲学视域出发,强调要以一种“肉身化”的自我知识研究替代过去体育哲学形而上学的思辨知识。张震(2015)系统性地介绍了具身性作为体育知识论的基础,强调具身性对于回到运动本身具有重要内在价值。此外,从事体育教育研究的学者提出了体育教学的具身性转向,认为应当重视身体经验、教学情境的营造和互动反馈(段丽梅,2015;纪成龙,2018)。

前人的成果已然切中了具身认知对于体育知识范式转化的部分要义,即体育知识并非形而上的概念或理论化、数据化的命题表征能够完全囊括和体现,而是运动者的本体感受、运动时所处的情境、与队友和对手等他者的交互,这些当下呈现的缄默知识、过程性知识共同构成的信念。这无疑为在现代知识论范式变革背景下,体育被构建为具有独特知识型的学科提供了重要理论资源,但仍面临底层逻辑困境:体育知识体系既然不能简单地理解为体育学科体系,那么作为缄默知识或程序性知识的具身化行为过程与现行学科化的体育理论知识、命题表征知识之间的关系是什么?简言之,体育如何既可以归类为一种体育史和体育文化,又可以依照其技战术或训练教学方法归类为运动训练和教育,亦可以根据运动员的身、心指标归类为运动生理、生物力学和心理学知识?如果存在二分化甚至三分化的知识形态,意味着现行的体育学科将陷入较为分散的情况;如果是一元整体的知识体系,具身的运动技艺与离身的人文社会、自然科学母学科知识如何成为一个整体?此知识论意义上困境的产生,究其原因,系现阶段的体育知识研究待完善的具身哲学观所致。

因此,解决体育知识整体化疑难的关键是阐释清楚具身哲学如何使技艺知识与学科理论知识在同一个范式下被统摄为一元的知识整体。这不仅关乎在当前形成的学科知识框架基本不变的前提下,体育知识的整体性构建,更关乎于体育通过展现其独特的知识类型,真正获得属于本学科的知识核心,进而体现其为人类整体知识的独特贡献。

2 具身哲学范式下作为交叉学科的整体化体育知识

2.1 具身哲学的交叉学科特质与发展阶段

体育知识的自成类型,首先要解决的问题是运动技艺与来自诸多母学科的不同理论、方法、思想及其衍生体如何整合为知识整体,统一在体育学知识范畴内,而非以体育为研究对象的其他学科知识的拼合。具身哲学实际上已经为解决此困境提供了较好的理论架构。仅从具身的知识版图来看,它已经成为横跨哲学、心理学、行为科学、教育学、社会学、艺术学、神经与脑科学、认知心理学、语言学、人类学、体育科学、计算机科学、人工智能科学、医学护理学等的重要理论范式,被称作第二代认知革命。换言之,具身本身就具备整合不同人文、社会和自然学科的知识特征。

具身哲学自形成以来,共经历了4个发展阶段。

第一阶段:宗教哲学阶段。词源“embody”产生于16世纪40年代,最初的含义是指灵魂或精神以身体的形式出现①资料来源于https://www.etymonline.com/search?q=embody。。Justin(2017)提出,具身最初就是宗教词汇,意为“上帝显身”“道成肉身”。黑格尔最早将其创造为哲学词汇——精神的自然本性是具身化的(verleiblichung)(Wolff,1992)。其中,“verleiblichung”的构词就是由“ver”(显)和“leib”(身体)构成的,英语哲学家用“em+body”对应了德语用法。

第二阶段:胡塞尔现象学阶段。德语的“身体”本就有两个词,“körper”和“leib”,“körper”是物理性的躯体,“leib”意为活的身体,胡塞尔根据“leib”的含义提出身体作为身体(Der Leib ist als Leib),充满着心灵,身体的每一运动都是充满理解的活动(Husserl,1952)。因此,一切知识信念都与当下我的身体性状态、形式、能力水乳交融(Husserl,1973)。这一阶段,胡塞尔锚定了之后一切“具身”的阿基米德支点,将身体主体作为知识产生的核心地位突出显现。

第三阶段:存在主义现象学阶段。存在主义哲学家们认为,人的存在是身体深度嵌入世界的结果,无论是海德格尔“存在于世界中”,还是梅洛-庞蒂“存在于肉中”,均属该理路。所以,一切知识的形成,都是身体在具有语境的经验学习中与环境亲密耦合的结果(Shearer et al.,2018)。至此,人存在的基点不再是理念和精神,而是身体与他者、与世界深度嵌入和交互的显现。

第四阶段:广泛跨学科发展阶段。具身哲学与语言学、心理学、神经科学、人类学、人工智能等深入交叉,形成了现在的具身认知(embodied cognition),而这一多学科交叉,意味着以本体感知为基础、在与他者和环境交互中形成的身体技艺知识与现代学科化知识得以在具身范式下构成完整的知识。

2.2 具身哲学整合运动技艺与体育人文社会学知识之原理

对于体育知识而言,其最核心的运动训练和教育教学是直接的、体验性和空间性的身体(somatic)表达,而与之密切相关的历史、文化、精神是一系列间接的、抽象的和时间性的符号(semiotic)表达。以女排精神为例,当我们谈论此精神时究竟在谈论什么?为何在诸多实际因素(技战术、体能、有伤病)都不占优势的情况下凭借其精神赢得胜利,这个非实体的抽象精神包含什么内容,如何指导、推动身体技术发挥的?不占据空间性的精神如何去推动和改变一种空间性的技术呢?如果精神能够作为一种动力、推力,岂非意味着其是独立存在的实体?更重要的是,一旦划分为精神与技术、文化与行为,并讨论二者关系,便会重回身、心二元的既有路径。因而,要真正克服二元论,就需要先打通“社会历史文化精神如何也是一种具身知识”这一关窍。

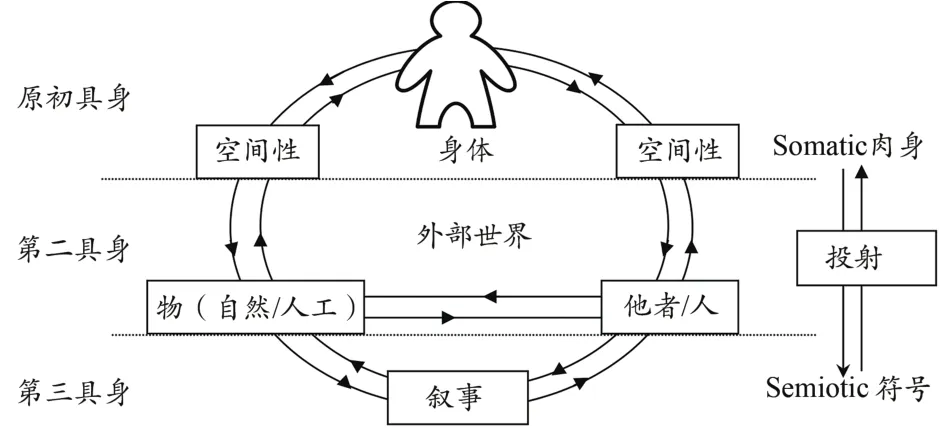

具身哲学发展到第三和第四阶段后,原有的身体现象学在身-心(脑)一元的主体性基础上融入了符号学、叙事学和语言学。在这些改造和补充下,具身不再呈现为一个平面,而是按照身体与世界的嵌入深度分为三重相互交织(interwoven)的立体维度。Sonesson(2007)将具身划分为:1)原初具身(primary embodiment),指的是人的主体是具身化的存在,是进入经验世界的基本条件;2)第二具身(secondary embodiment),即我知觉到外在世界的某些他者及客体,同时也让“我是谁”这个观念与他人和客观世界一同成为对象;3)第三具身(tertiary embodiment),指的是人类凝结的思想产物,如文学、艺术等叙事的投射。Gallagher(2008)亦将具身主体分为原初的交互身体、第二交互身体以及叙事能力(narrative competency)身体3层。虽然当代哲学家们使用的术语有所差异,但均将具身视作从“原初身体”或“个体的身体”到“公共身体”再到“符号/叙事身体”互相作用构成的三维一体结构(图1)。

图1 “身体-空间性-物-他者-叙事”互相关联生成的整体具身结构Figure 1.Integrative Embodied Structure of Formed by Interconnected“Corporal-Spatial-Things-Others-Narrative”

根据此三维结构,一切看似抽象的原则、理念、精神背后的实质都是活生生的身体(leib)或肉身(somatic)的符号化(semiotic)体现。换言之,奥林匹克精神、女排精神、足球文化是我们集体的身体借助语言符号产生的“共识”,“精神”并非是指某种形而上的实体,而是身体本体感受的符号化投影。维特根斯坦指出,困扰我们的二元论问题实质上是“建立在对相关表达式的语言符号误解基础之上的”(韩林合,2010)。Rorty(1981)也指出,心智作为自然之镜的发明的一个方面,它将是异质的意象、观念和语言符号用法拼凑在一起的产物。也就是说,所谓身心问题不是实际问题,而是语言符号被误解为身体之外的存在物了,人类的一切社会历史文化、科学的基本描述、解释话语和叙事的基础——符号编码系统都是人身体的空间隐喻,因而符号的承载对象——精神本质上就是一种身体空间的隐喻。

从胡塞尔早期的现象学基础研究,到莱考夫等语言学家的身体隐喻学研究均已表明,无论多么抽象的语言符号及其构成的叙事,其本质都是空间隐喻,都奠基于我们身体关于“上”“下”“前”“后”“狭窄”“宽阔”的体验,如幸福是“上”“宽阔”,悲伤是“下”“狭窄”(Lakoff et al.,1980),即便是难以直接体验的语言符号,实质上也是空间性的深层转喻。Lakoff等(1999)还指出,大脑结构与我们身体的认知运动能力一起创建了概念和推理模式。神经科学家也发现,大脑语言区“布洛卡区”(broca)在其他灵长类动物脑中是空间运动控制区(Binkofski et al.,2004),而人的语言能力也正是从这一区域发展起来的。因此,人类的历史文化和精神传承则不仅是滞留在纸面上的语言现象,而是具身的空间性在时间中的沉淀和层累。Haraway(1995)解释,语言符号是最深层知觉中的身体层累(body accumulation)。换言之,体育人文社会学运用的符号与身体运动在空间性上本是一体不分的具身结构。

以足球为例,与足球训练、教学相关的方法、技战术等空间性的技艺,从来就不是孤立存在的,如果它不与足球相关的历史、文化、社会情境同时发生,那么就无法理解任何有关足球相关的规则、意义和价值,“足球”也就无法发生为一种是其所是的行为。反过来,体育政治、体育经济、体育史和体育文化等由符号构成的编码形式,本质上均含有具身性,但不是直接的身体,而是第三具身的空间拓延(Gallagher,2018)。更重要的是,这些拓延出来的诸多空间,虽然并不以物理广延的形式存在,但其基础是受(具身)空间限制的(Lefebver,1991)。既然身体是其通过空间性来理解和把握语义,那么,作为符号的体育精神、竞技文化就不至于脱离物性而悬空存在,因为它们是“活的身体言说(sprachleib)”(Merleau-Ponty,2002)。胡塞尔(1952)就曾直接指出,统一的精神,在国家、人民、团体等领域内存在有层累的身体。

身体潜能的激发正需要这种“层累的身体”提供的动力,因为具身的自我总是远早于实际的物理肉体而知道无力、疼痛、疲惫甚至崩溃,而身体层累构建起的精神信念却能让主体发挥出其本有的潜力。有研究表明,人的中枢神经疲劳总是先于肌肉疲劳而到来(Westerblad et al.,2012),这也是优秀的健身健美运动员总是能够在似乎无法继续的情况下“再做两组”的原因;同样,女排运动员在诸多因素不占优势的情况下能够凭借女排精神战胜对手,正是因为她们具身化地持有了关于胜利的信念、为国争光的信仰、中国女排的传统精神……这些社会历史文化之身体层累,借助符号叙事的第三具身,将原初具身中包含的肌肉潜能、运动感觉潜能发挥出来,这实质上就是把内隐的历史文化记忆表象为技术的过程。同样,作为观众,既是通过观赏女排队员在赛场上的实际行为,更是通过理解由语言符号构成的身体叙事来理解中华民族精神的。

从身体(somatic)到符号(semiotic),始终贯穿着具身的空间技艺,并通过一元空间性相互投射、作用。正如Howes(2003)所提出的,历史文化和人类学知识亟需一种“感知转向”,因为人类知识的基底是在具身化的叙事及其内涵的符号系统共同构建起来的。因此,体育知识并不是一个具身化的“平面”,其复杂的内在结构仅靠简单的知觉运动和原始地与他人的合作需求是不能被构建的,在体育的知识创造中,需要叙事、依赖符号给予的动力表象,激发出日常所无法释放的运动需求、能力和技巧。因此,类似足球这样的知识,不应当被割裂为足球的社会、历史文化因素与运动技术和教育形式,因为二者是深刻嵌合在一起的具身化知识整体。

有研究指出,强调“竞技运动文化”的建设绝不能只停留在口号层面(杨国庆,2019),因为文化符号本质上就是具身化的,与身体情感、身体意志、身体记忆是同一的整体,始终内在地影响和推动身体的运动感觉、知觉和运动技能的发展。优良的运动文化教育能够转化为运动者的内隐记忆,从根本上为运动者提供应对日复一日训练的耐心,面对艰苦卓绝训练的意志,应对强大对手的信心,更为重要的是为运动者提供想象力、创造力,使其真正成长为精英运动员。而作为教育的体育也同样如此,更不应脱离文化即技艺的具身一元论的知识模式,因为其根本目的是人的全面发展。

除此之外,影响体育技艺的另外一层符号叙事模式——话语(discourse),其包含了一系列规则:比赛技术规则、裁判规则、政治规则、道德规则、组织规则等。虽然这些知识都是以文字符号的形式出现,但其深刻地表征了运动技术,譬如:乒乓球规则、器材、在奥运会中金牌数量的几次变革,协会运用身体权力话语极大地改变了该项目的身体技术,其实质就是作为第三具身的符号深刻影响原初具身——运动者知觉运动表象。实质上,我国三大球长期发展滞后,不应狭隘地仅着眼于运动员的训练和比赛技术水平,更不能忽视国际竞赛规则、训练规则、裁判规则等权力话语,因为话语也是非常重要的隐性、间接性技艺知识,而且这种与技艺休戚相关的身体话语在体育法、体育管理、体育规范等知识中同样适用。换言之,在3D的具身框架下,体育知识体现为“身体知觉运动感-身体交往-身体符号”三重具身一元的整体运动技能。

2.3 运动本体知识与自然科学知识相统一

人文社会学本身就潜藏有深刻的主体性,与运动感知和技艺本身就具备强关系性,彻底将其一元论化的困难度相对较小。而以自然科学母学科为基础,以体育运动为研究对象产生的运动生理生化、生物力学、训练学等人体科学,则更强调身体作为客体或客观对象,其研究术语和成果均为一系列抽象的符码,这是否意味着该部分学科产生的知识难以构成整体化的体育知识?毋庸置疑的是,完全消除作为体育学母学科的诸自然科学与运动技艺知识之间的鸿沟存在很多困难,但并不意味着二者是完全隔离的,尤其是诸如体育学以人的运动过程、运动体验为研究对象的学科,只要是以活的身体(leib)为前提,都跳脱不开主体自身的知觉运动感和运动的情境性。

胡塞尔(2010)在《哲学作为严格的科学》一书中指出,自然科学总是基于人类认知结构构建起知识,是对自然之发现的结果现象,而非物自体,都是具有心理物理特性的自然。尤其是与人有关的科学,无论是自然科学化的心理学、行为科学,还是各门类的医学,所面对的对象、提出与需要解决的问题皆带有浓厚主观阐释视角。米歇尔·福柯(2011)运用谱系学方法著作的《临床医学的诞生》揭示,医学所创造的整个术语系统、治疗的方法方案,都是源于某种话语知识,如有关女性肉体的医疗知识和医疗实践。在体育领域,运用相关话语将女性肉体与足球、橄榄球等运动隔离开历经较长时间,直到19世纪,医生还在各媒体上声称女性的生育能力会因为参加额外的锻炼而衰退(Vertinsk,1990)。医嘱总是围绕着体育是否有利于女性生育健康,而实质上却是随着男性的话语权利而动态变化着(Cox et al.,2015)。近年诞生的循证医学(evidence-based medicine,EBM),改变了采信唯客观数据经验的基本方法,在医疗决策中将临床证据、个人经验与患者的实际状况和意愿三者相结合共同构成证据链,突出了医生经验与患者的本体体验的诊断价值。

以人体生理生化、解剖学、康复医学、行为科学、脑科学等为母学科的体育自然科学实质上从未真正能够剥离活的运动身体行为。更重要的是,在具身哲学影响下,产生了像神经现象学、康复医疗现象学和照料现象学等与体育学关系密切并可以引领相关研究发展的交叉学科知识类型和理论模型。研究者发现,人的神经认知机制并非如连结主义所假设的“刺激-反馈”的线性、单一模式,而是“情境刺激-记忆-回忆-情感-反馈”构成的复合结构。运动者的身体技艺就是典型的复合型结构。

如健美运动员在肌肉训练过程中,要义并不是动作轨迹、训练重量的绝对规范性、准确性,而是在一定规范下不断获得肌肉发力的本体感受(即“泵感”)。高阶训练者甚至并不完全遵从某些按照肌肉解剖和生物力学总结的科学规范,而是以获得肌肉本体感受最大化的方法为圭臬。实际上,无论从人的中枢神经疲劳总是先于肌肉疲劳,还是在同肌肉水平下举起的重量取决于肌肉的神经募集能力来看,人身体运动都符合“心理物理”的特质,换言之,体育学的知识源自自我感知和感知世界的身体(leib),这也切中了神经现象学所强调的心理物理之身体的基本要义。这也就不难解释,女排精神与女排队员比赛中生理生化指标、生物力学特征与女排的技战术发挥之间本质上并不存在知识鸿沟,都统一在身心一元的三重具身性当中。在具身知识范式的助推下,作为身体技艺的运动本体知识与把身体运动作为客体生产出的自然科学知识,实质上是并行不悖的,当然,这是在坚持具身哲学一元论的前提之下。

“物理空间-心理空间-社会空间”(董强,2011)融合于具身性当中,知识不再被截然拆分为自然科学意义上的物性知识、人的意识层面的心理知识、社会历史文化层面的人文社会学知识,取而代之的是,身体的实践性认知成为新知识形态的问题中心。更为重要的是,以人为研究对象的自然科学已经深刻受到具身知识形态的影响,行为科学也开始关注人行动情感、记忆、意志与环境交互过程中的行为模式;心理学开始关注心理状态和认知如何受到身体与环境交互的影响;神经科学也不再研究行为与神经活动的相应脑区域之单一关系,而是充分考量“理解”“记忆”“情感”等的整体脑活动;人工智能和人机交互也开始探索编程语言的空间表征问题……这些变化无疑让诸学科之间的界限逐渐变得模糊,更为体育构建起整体的学科知识提供了良好的科学支点。

2.4 具身范式下的体育整体知识

哲学家Ryle(2009)在《心的概念》中提出了“能力之知”(knowing how)与“命题之知”(knowing that)两类认知形式与“程序性知识”和“描述性知识”两种知识类型,科学哲学家波兰尼(Polanyi)更是衍发出了其著名的“缄默知识”(tacit knowledge)和“显明知识”。在体育知识学习过程中,我们常常是缄默地知道遵循规则,而不是在文本层面上看懂了游泳、骑车、滑雪的方法与规律。但问题是,如果体育知识是完全缄默和“只可意会不可言传”,那么我们体育书籍和各类研究所写、教练和老师对运动员和学生所说的就不属于体育知识了吗?

近年的两项使用具身哲学的研究(Breivik,2014;Leyva,2018)阐明了“程序性知识”和“描述性知识”并非对立的两类知识。在运动技术的习得过程中,两者皆有其重要的意义,且互相交叠嵌合在一起,不可拆分。尤其对于复杂性体育运动和高水平运动技能而言,更是如此。握拍的方式、击球的最佳位置、步伐的移动方法速率等技术以及各类战术,另外还有击球的生物力学角度、一定训练强度下产生的人体生化产物有利抑或是有害于运动者……这些知识既可以明言,亦可以作为缄默的体育知识的后盾(从现在日益提高的运动训练水平就可窥见一斑)。换言之,绝对反智(anti-intelligence)的知识论是产生不了高阶的体育运动的。反过来,显明的体育知识要成为体育技能,也必须让这些抽象符号内容彻底接通原初具身。也就是说,显明知识与缄默知识之间是有通道的,只要方法得当,三重具身可以保持其自身生成内循环(图1)。

加拉格尔曾使用“body-reading”(Gallagher,2006)来描摹这种具身技能的形成,换言之,将显明的体育知识反复和长期用于运动实践,身体才会将符号化的编码记忆(体育基础理论知识)转化为动作技艺,从而自组织式地选择最优的策略(如优化肌肉的神经募集能力)。虽然高水平运动员即使完全只需要运用外周神经甚至条件反射就可以在赛场上游刃有余地取得胜利,但这并不意味着显明知识是毫无价值的,而是显明知识变成了运动员内隐运动记忆的一部分,进而体现为不思而得的技术素养。随着符号化和表征化层级的上升,体育知识由强具身变为弱具身,其含义由具体变为抽象,直接变为间接,由缄默的、非概念的变为显明的、表征的概念知识。可以说,体育知识是以具身技艺为核心的,具身与离身的连续知识体系。

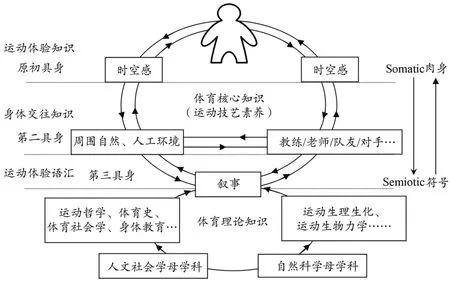

因此,根据具身认知的三维一体结构,作为运动技艺的体育核心知识与体育理论知识能够被整合为整体的科学知识。即是说,原初具身的运动体验知识、第二具身的身体交往知识能够借助第三具身运动经验相关的叙事构成一个整体。那么,以人文学科母学科与自然学科母学科为理论基础构建起的体育人文社会学、体育法、体育教育、运动心理学、运动生理生化、运动生物力学等,就能够通过第三具身的“叙事”与运动技艺知识紧密连接为一个整体。也即是说,当下体育学界构建起的体育知识体系并非是不合理或不正确的,实际上,作为新兴的和大量母学科交叉的学科,只要是以体育为研究对象的学科构建都对本学科的知识积累与知识体系建设有着重要的价值,只不过可以按照与具身化的密切程度,将其划分为体育核心知识和体育理论知识(包括来自母学科的知识),这两者紧密关联地耦合在一起(图2)。而这就需要在构建和改造体育理论知识时,注重使用具备“运动体验语汇”(李佑峰,2008)特征的知识表征方式,把原本抽象的人文社会学术语、生理生化指标等充分转化为情境化经验再现的描述,进而引导运动者一再进入反思、一再回到体验现场。

图2 基于具身三维架构的体育核心知识与理论知识关系Figure 2.The Core-Knowledge and Elementary-Knowledge of Sports,Physical Exercise/Education/Activity

这就使得体育的“离身知识-具身知识”“显明知识-缄默知识”“普遍知识-地方/个体知识”“抽象性知识-情境性知识”互补互长,以核心知识整合理论知识,以周边母学科知识补充和增厚核心知识。正如钱旭红(2019)所指出的要构建整体特征的体育科学。Balagué等(2017)提出,构建整体化的体育知识需要一种体育科学整体化的语汇(the integrating language sport science)把生理生化、生物力学等数据与现象学经验(metabolic,kinematic and phenomenological)产生的知识整合起来。这种语汇即第三具身的“运动体验语汇”,以该语汇作为中介,就能将体育基础理论知识整体化地构造和转变为体育核心知识,从而逐渐构建起更加坚实的体育学知识基础。

3 体育知识对当代知识论的独特贡献

体育通过具身哲学对其多学科知识的整合,显现出自身知识类型的整体性,夺回了属于自身的知识核心。同样,体育独特的知识类型反过来也能够为具身哲学,乃至人类整体的知识论作出重要贡献。

3.1 作为具身知识之根本的体育运动感知

胡塞尔奠定的具身哲学中,活的身体(leib)每一个行动都伴随着我对自我身体感知的理解活动,因为具身的空间性从不是静止的空间,而是始终充满运动感觉的知觉空间,指出具身是运动的显现(bewegungerscheinungen),所有的空间性是被我自己建构出来的,是在运动中——在客体自身的运动和“我”的自我运动中构建起来的(Husserl,1973)。身体之所以是“活的”和有意涵的,就在于它蕴藏了“身体的自给予性”,所以本质上并非是我们能感知运动,而是说我们本身就预设着运动(倪梁康,2007),这使得空间裹挟的色彩、气味、材质感皆在肌肉的活动中被纳入了肌肉-感觉(Muskel-Sinn)(Stumpf,2012)。运动感觉不仅构造了自我身体的整体空间感,同时也通过身体的功能性,构造了自我的客体化,反之,空间也只有在与动感的相关性中才能够被理解,因而兼具意义给予性和物理性。质言之,运动是知识的第一要义,运动感知在人的认知中起到根本和基础作用。

既然如此,似乎没有其他的知识类型能够超过体育的作用,因为体育是以运动感知为基础,最强调运动技能的知识生产方式。1)虽然体育并不等同于运动(movement),但是,具身哲学转变了以人的行为为研究对象的认识论范式,使得一切知识学的基础都跳脱不出以身体为中心的建构,而体育知识的整体作为以运动(movement)为表象的运动学(kinesiology),能够从认知底层构建学习其他任何一种知识的基本素养和能力(literacy&competency)。2)具身化的基本范式是主客一体,因而在此范式下,运动感觉和在其推动下的身体知觉是自我意识、自我身份和自我理解的基础,而各种证据无不在表明,曾经孤僻的人、自我认同产生危机的人,在团体的体育运动中找到了“自我”、获得了“认同”,因为没有什么比身体在运动中运用技艺进行交流、竞争和合作更能够让个体具身性地嵌入到社会集体中。3)运动改造乃至塑造知识的认知基础——脑,诱发神经的连接、新生(瑞迪·约翰等,2013),这种塑造与改造不仅是身体认知的过程,更是身体自我真实信念的证成,因此它也是体育运动对具身认知范式下的知识之补充与贡献。

3.2 体能之知作为一种新的知识类型

同为具身化的技艺知识,与绘画、雕塑、乐器演奏等相比,体育知识也有其独特贡献之处,因为体育知识包含了具身的体能(embodied physical fitness)(Parviainen,2018)。如果按照离身化的知识论范畴,体能过去从未被认为是一种知识,甚至是作为理论知识、技能之外的另一种非知识认知,导致往往只有关于如何训练、提升体能的理论化总结才被视作知识。然而,如此认识所造成的后果是丢失体育知识的核心。因为与普通的身体运动不同,体育要求运动者具备一定的心肺耐力适能、肌力适能、肌耐力适能、柔韧性适能、适当的体脂肪百分比等身体适应能力,更重要的是,这些素养在具身层面与其他证成的真信念知识是一元整体、不可割裂的,体能与运动者的情绪控制能力、意志力以及在此前提之下应对复杂环境和问题整体能力是无法拆分的。因此,在具身的一元论范式下,体育知识是“技能-体能-意志-情感”的统一,体现在教育实践中就是“运动负荷、体能练习、运动技能”三足鼎立的结构化和整体化知识(季浏,2019),这一知识类型是体育独有的。如今,这种一元整体结构获得了新的名称“身体素养”(physical literacy),有翻译者就将其翻译为“体能认知”,虽然该翻译可能有失偏颇、不够准确,但是却能很好地反映体育的素养与艺术的素养之根本区分,即具备体能维度的身体素养。

体育以一定强度的身体运动和技艺学习为主要的知识组成,这实质上是对底层运动感觉和知觉本身的加强。既然具身范式下的知识核心是运动感觉及其推动下的知觉,那么毫不夸张地说,体育知识即是对人类赖以存在的知识基础的强化和深化。神经科学家的研究表明,运动感知的强化会影响知识创造的重要能力“想象力”(Leung et al.,2012),反之,类似中风这样的身体运动失能也会降低甚至摧毁想象力(斯滕伯格·埃利泽,2018),而想象力又是把零散的感知、信息综合为知识的必要认知过程,正如费希特(2019)所总结的“感知、直观、想象力综合、判断力综合”之知识论总纲所显示,真信念的证成过程中,想象力的强化内容也是知识的一部分。因此,体育以具身化的体能为证成的信念,符合人的认知逻辑。Egger等(2019)的研究也发现,人通过调节身体运动调节认知行为,这种调节是一种能力,叫作感知运动的时间调控(sensorimotor timing),即是说,身体能力与时空感知是同一的,而身体的速度、耐力、协调、柔韧等能力不同,意味着对时间的调控不同。体能是保障一项运动完成质量的重要基础,它本身就是一种缄默知识、程序知识和具有普遍意义的个体知识,因为它在技艺的发挥过程中保证了行动任务的证成。之所以将其认为是“素养”而非“知识”,主要原因是过去对二者的内在一致性不甚理解,本质上,素养是最具结构化、整体化和发展性的知识类型。

3.3 作为生成性知识类型“身体素养”

根据旧的知识论范式,常将体育划分为知识、技能和体能3类,其背后实际上隐含着浓厚的二元论逻辑,即把人的整体性拆分为:心理时间表征层面的离身知识、空间层面上的技能和促使任务完成的内在基础,体育知识因之也被拆分为:有关体育的心理表征、通过练习而获得的动作方式,综合二者形成的潜在能力则不被认为是知识。但如果我们坚持具身一元论的知识范式和知识的本意“被证成的真信念”,那么素养与知识的关系应当重新被认识,素养不仅不应该被视作知识之外的范畴,更应当被重新定位为更加高阶的知识。很多基于具身范式的研究提出,素养是生成性的知识(张良等,2020),素养是知识情境性、整体性、实践性与个人性的凸显(李松林等,2020),而无论是情境性、实践性、生成性还是整体性,本质上都是具身的知识特征,因此所谓素养即是彻底具身化和结构化的知识,或者说,是否具有素养决定了能否在不断变化的情境下将非结构化的时间性知识运用在空间性的问题解决当中,并完成实际和复杂性任务。因而,就其本质而言,由“体育知识”向“身体素养”的发展,更能够深刻展现体育知识的独特性与对整体知识的贡献,也将体育与艺术、教育的具身知识特质区别开来。离身化、未完全具身化的信息表征和信念之证成是过去的知识范畴,而彻底具身化和结构化的素养才符合现代知识真正的内涵。

从体育知识到身体素养的转捩和跃升,本质上是知识在具身一元论哲学范式下的一次重要变化,Whitehead(2010)和Durden-Myers等(2018)均将身体素养的基本意涵界定为:根据每个人的天赋,身体素养可以被描述为动机、信心、身体能力、知识和理解,从而在整个生命周期中保持身体活动。在她看来,身体运动的能力是结构化的,通过此类知识的整体迁移,在进行团队合作型的复杂竞赛活动时,能够运用身体运动技艺解决实际和具体的问题。此类体育运动极其挑战人整体的具身化水平,因为这涉及如何在复杂的运动情境下与队友紧密合作、与对手斗智斗勇,以及与周围环境的互动,从而把技术能力发挥到最佳,并能够运用强大的意志力、调控情绪、合理分配和运用体能、在规则框架下发挥创造力等。同时,所涉及的行动知识还是不可被拆分的一元整体,要被整体地运用。因此,如果不是最优秀的人,根本无法真正成为最顶尖的体育运动者,像足球这样的运动,如果不能挑选最合适该项目的身体素养的人再加以严苛训练和培养,则不可能产出顶尖的运动员。如果从全人教育的角度出发,身体素养的形成标志着知识在青少年成长中真正内化为结构化、整体化的观念与行动(任海,2021)。同样,其他任何的知识形式要真正成为具身的知识,离不开整体地实践性运用,也即是上升为身体素养。

“身体素养”这一由体育学创造的新知识类型,实质上将“知识→素养→成人”在存在论意义上紧密连为一个生成性整体。Heidegger(1992)认为,技艺的本源在于制作者而不是被制作物。因为技艺不是一种被外在事先规定了的知识,而是源发于存在本身(being)的直接显现,就如《庄子·达生》讲述的木匠梓庆,他在运用技艺做木工时,斋心静气,所做之器具即是他本真的存在形态。体育知识作为一种身体技艺,同样是深切关于人自身存在的知识,由其内部孕育出的身体素养更是为新的知识型提供了崭新的逻辑进路。

3.4 体育创造了新的知识构建模式和知识语汇

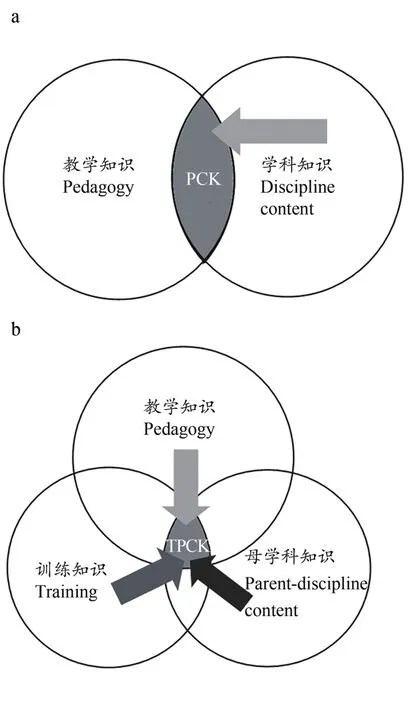

离身性学科(如物理、化学、哲学、历史等)是由学科知识(discipline knowledge)和课程教学知识(pedagogy/subject)及其二者共同构成的学科教学知识(PCK)之整体,其知识的核心是学科知识(discipline content knowledge),这些离身性学科知识均为抽象性的、线性二维的、命题化和显明的知识类型。而对以具身化的身体运动技能为知识核心的体育而言,其真正知识的来源是身体,是将具身技艺翻译为研究模式(translates“embodiment”into a researchable format)的知识形态(Crossley,2001),因而学科知识(discipline knowledge)就属于它的外围基础知识,且主要来自母学科(Ennis,2015)。在三维具身哲学范式统摄下,体育整体知识形态为运动训练和体育教育及其与母学科共同构成的训练教学知识(TPCK),这在知识范围上不同于大部分自然科学和人文社会科学知识形态。体育知识由技能训练和教学知识向学科知识演变和建构,其他离身性学科则相反(图3)。

图3 离身性学科知识(a)与体育学知识(b)的不同特征Figure 3.Discipline,Subject Knowledge of Disembodied(a)&Sports,Physical/Education/Exercise/Activity(b)

区别于其他学科,体育知识包含有大量身体模仿、交流的语言描述方式。例如,一项针对NBA比赛的研究发现,在训练和比赛过程中,球员成功投篮后,队友们会撞击拳头、跳起来撞击肩膀、击掌和拍对方屁股,而肢体接触的持续时间长短与获胜率有着强相关关系(Kraus et al.,2010)。其中,撞拳、撞肩、击掌和拍屁股这些可以被描述和作为一种显明状态的命题在训练中告诉队员实施操作,但这些行为本身具身化的身体交流与合作的内在机制却无法被显明的命题所清楚表达,因为这是在长期训练和比赛磨合过程中被证成的信念。在真实的体育技艺实践中,教练员、教师、队员和运动者自己都会使用专门的语汇符号来促进动作朝向更高质量的方向发展,这些语汇或符号同样是一种信念,且已然被反复证成。

在语言的使用上,表征体育核心知识的语汇往往带有很强情境性、比拟性、象征性,或以口令式的反馈方式表征身体的某一关键运动部位。体育创造和传播知识技能的根本手段在于把知识和技能的语汇翻译给肉身。譬如在运用比拟性语汇上,武术家会把完整不可分割的“劲”用“气”比拟,因为“气”既以不可分割的形态存在,但同时又是我们能够看到(如水汽、云气)、触摸到(气流、呼吸)和想象到的(意识流),避免学习者“空手把锄头”;在运用情境性语汇方面,教练或教师会在运动者的运动当下给予正反馈或负反馈的点拨,如脚下节奏、肢体的空间方向、身体触感、呼吸方式,有时还会运用重音、拟声词等“副语言”(paralinguistic)强调动作(Jakubowska,2017);在运用口令方面,教跳高的教师会在初学者做背越式跳高时令其“奋力仰头”,如此既能够引导学习者用关键身体部位的活动带动全身姿势,也避免使用过多的描述性内容给学习者的认知带来负担。

因此,从3D的具身知识范式架构出发,体育知识的核心既非纯粹缄默知识也非显明知识,既非纯粹能力之知也非命题知识,既非纯粹程序知识也非描述性知识,而是二者结合后的、介于这两者之间的“第三种知识形态”(图4)。这类知识语汇的独特之处在于,它的显明部分不符合命题和完整描述的形态,也不纯任由身体自己模仿、表演和纠错,而是用非命题、非描述的语汇创造和传递知识,这也是体育教师、教练员、运动者所言说出的知识形式。

图4 体育知识语汇特征Figure 4.Characteristics of Sports/Physical Education/Exercise/Activity Knowledge

因此,体育知识的语汇是具身化的可证成的真信念,它是感觉运动系统中的精神地图(spirit mapped in our sensory-motor system),这种知识不是来自概念化内容提供的框架,而是会根据我们身体运动的技能和环境状况创生语义内容(Gallese et al.,2005)。所以,体育知识不是作为对特定事件的回忆而维续下来的,也不是针对可能发生的事情之确切知识而存续,而是作为一种对遵循某些规范性法则的具身记忆而维续下来的集体语汇,也让本地知识一样具有多情境下的普遍性。

4 结论

当今,具身哲学及其衍生的具身认知发展方兴未艾,成为横跨和整合人文社会学与自然科学的重要研究视域,影响非常广泛和深刻,它在很大程度上减少甚至消弭了学科之间的知识壁垒,在人的科学领域打破了个体本体经验、地方性文化经验与客观身体行为之间的隔阂,诞生了诸如神经哲学、医学现象学、照料现象学、心理治疗哲学等交叉学科,为整合作为多学科交叉的体育学提供了启迪。

通过具身哲学的构建,使得原本来自人文、社会、自然多学科,以体育作为研究对象的零散知识,能够很好地被整合为以运动技艺为中心的具身化知识整体,这对于体育学科的发展而言非常关键。更为重要的是,借助具身哲学的学科整合及重构作用,凸显了体育知识相对于其他学科知识的独特之处和对整体知识的贡献。体育作为由技能训练和教学知识向学科知识演变和建构起的知识体系,与其他离身性学科相比具有不同的知识形态,表现为更加彻底的结构化、整体化知识,是“技能-体能-意志-情感”统一的素养,是生成性知识。在哲学层面,作为一种充满工匠精神的身体技艺,体育又与人的本真存在休戚相关。随着具身哲学研究的不断演进,以身体技艺和体能认知为基础的知识论价值将得到进一步提升,这也为体育成为一种新的认知科学和独特的全人教育学提供了可能性。