再论日本奈良的两座壁画墓及其天象图

庄蕙芷

(江苏师范大学文学院,徐州 221116)

1 前言

1972年,日本奈良县明日香村发掘了一座飞鸟时代(592—710)晚期的壁画墓,名为“高松冢”。之后又在附近发现另一座壁画墓,名为“龟虎坟”(キトラ古坟)。此二墓的年代约为八世纪初,均出土精美壁画,包括两幅刻绘于椁顶上的天象图。

天象图为东亚墓葬的常见题材,最早实例出于中国西汉时期长安、洛阳等地的墓葬中,之后陆续于中国西北、北方、东北各地,朝鲜半岛、日本等地也有发现。除星点、星官之外,还常搭配四神、仙人神兽等,建构出古人心目中的宇宙场景。这些图像意义广泛,除暗指墓室为墓主专属小宇宙外,还有祈望墓主灵魂飞升、表示墓主身份等意义。图像内容也很丰富,从早期具星点及仙人神兽的二十八宿、符号化的二十八宿、知名星官,到模仿视觉经验的散点星点,题材与构图均随时代、地域不同而呈现不同风格。唐代(618—907)中国境内的墓室天象图以表现视觉经验的散点星图为主(图1),风格统一、意义明确[1]。然而,同时期与唐交往频繁的日本却出土了与唐代长安风格截然不同的图像。

图1 唐代墓室天象图,以永泰公主墓为例[28]

此二墓及天象图的研究史大致可分为天文学史、考古学与艺术史等三方向,其中以天文学史研究最为丰富,多与现存于韩国首尔的《天象列次分野之图》、中国南宋时期苏州的《淳祐星图》作比较,少部分也涉及唐代其他天象图。研究内容多围绕着观测时间、地点辨识,并简单述及当时东北亚墓室天象图传统及可能的墓主身份[2—14]。龟虎坟天象图的讯息较丰富,故相关研究也较多。此图的原始观测地点及时间众说纷纭,地点有中国的洛阳、太原,朝鲜半岛的首尔、平壤等,观测年代有汉代时期、公元500年左右等。传播途径有遣唐使带回、高句丽影响等。墓主身份也有日本皇子、高句丽及百济移民等说法。

考古学与艺术史方面多有重叠。日本出版众多图录与相关研究成果。百桥明穗、大冢初重等学者曾对此两座墓葬壁画与日本装饰古坟、高句丽及唐代的壁画墓作比较,看法颇有分歧:部分认为此二墓直接受中国唐代影响,部分(韩籍学者为主)则认为壁画墓虽源于中国,但这两座墓葬主要受高句丽壁画墓影响[15—21]。中国相关研究以考古学为多。王仲殊认为墓主是天武天皇、持统天皇所生的忍壁皇子(705年去世)[22,23]。齐东方、张静[24]、韩钊[25]等则以出土情形、绘画传统、题材、墓主身份、制作方式(包括颜料来源)等为课题研究,认为受到唐代影响大于高句丽。台湾的林圣智探讨了东亚地区的墓室天象图,认为这两幅图具科学意义、受到重视,因而作为高级贵族墓葬装饰[26]。

以上研究的出发角度多受学者本身学科影响,常有单独讨论天象图或单独讨论绘画及丧葬艺术的情形,但笔者认为仍应综合整体墓葬情况做考量。八世纪初的东北亚,是科学、宗教、礼仪、文化等交流均十分频繁。朝鲜半岛的统一新罗与日本均遣使与僧侣学习唐文化。唐代天文学成果丰硕,中国的天象图也有自身传承与脉络,虽然新罗以及更早的高句丽、百济也发展天文学,但主要观测及研究仍使用中国的方法。且唐代天文学中有大量印度天文学知识,借着佛教传播进入中国,再往东北影响到朝鲜半岛与日本,因此汉译佛经也是当时天文学传播的重要媒介[27]。这些影响,目前的相关研究成果似乎较少考量在内。

再者,这两幅图像均出自于墓葬环境,必须考量丧葬用具的设计与制作方式。墓室装饰有其传统,壁画创作也有其粉本(绘画的底稿),而天文学为专门知识,墓室壁画的工匠不大可能有足够的天文知识,因此容易出现错误的情形。这些问题,在中国丧葬艺术研究中都曾被深入探讨过,但较少运用在科学史研究方面。因此笔者认为,要探究这两幅日本飞鸟时代晚期的天象图,与其单独就天文学史展开,不如从更宽广的综合科学史、考古学与艺术史的角度看待。

2 奈良两座壁画墓及天象图简介

此二墓的年代为日本飞鸟时代末期,白江口之战才结束,朝鲜半岛的高句丽与百济相继灭亡,进入“统一新罗”的新局势,东北亚国际环境逐渐稳定。日本遣使学习唐文化、宗教,强化皇权,并订定律法,步入中央集权国家。因此,这两座位于当时京城内、皇陵附近的墓葬有显著的政治、宗教及文化交流等背景。

日本飞鸟时代的科学与文化受到东亚大陆影响甚巨[29]。六世纪中期佛教自百济传入日本,七世纪初,百济僧人观勒来献历书及天文地理、遁甲方术等书,日本始派人习天文学,开始记录日食等现象、建立报时制度。七世纪后半,被认为与这两座墓葬墓主关系密切的天武天皇(672—686在位)及持统天皇(686—697在位)在位时,设置了掌管阴阳、天文、历、漏刻等的阴阳寮,并兴建占星台。此后《日本书纪》开始详载彗星、荧惑、岁星及二十八宿等运行情形。同时,日本也与中国的隋、唐有密切往来。八世纪初,日本参考唐代律法,颁布《大宝律令》[30];遣唐使第七度赴唐,尔后带大量唐物、佛经及各种典章制度、新知等回日本。奈良这两座壁画墓的主人就在这样的文化、政治氛围下过世、下葬。

与两座墓葬年代相当的文武天皇驾崩后,日本开始采取佛教火葬仪式,传统的土葬墓趋于式微,壁画墓也不再出现。之后,日本迁都平城京,飞鸟时代结束。

在稍微描述时代背景之后,以下简述两墓的基本情况。

2.1 高松冢

此墓为石椁墓,天象图绘于椁顶内侧,有二十八宿、北极、四辅等星官(图2左)。部分星宿的星点数、图像存疑,还有部分星宿毁损严重、难以复原(图2右)。图上星点贴圆形金箔,星官间以红色线条连接,部分残损。天象图东西两侧椁板中央绘有青龙、白虎,北壁绘有玄武,南壁损毁严重,推测绘有朱雀图。青龙上方有日象,白虎上方则有月象与简化的远山。青龙、白虎头部朝向同一方,使得四神头部方向无法形成一个循环。

图2 高松冢壁画

此外,石椁东西两壁北侧各有一组侍女像,南侧为两组男子像。高松冢搭配的人物画较具生活气息,虽然女子服饰与高句丽壁画中的女装相似,但人物轮廓、手持物品、绘画风格等均与唐墓壁画十分接近。天象图中二十八宿的绘制风格也与唐代新疆阿斯塔那出土的天象图(后文详)相似,都较为符号化,加上与关中唐墓一样使用金箔来装饰星点,因此与唐墓壁画相比有不少可比之处。根据日本当时的《大宝律令》及画中人物所持物品看来(1)《大宝令》于701年由文武天皇颁布,甚受唐《永徽令》影响。参见参考文献[30]。,墓主身份应为一品亲王。韩钊的研究指出:高松冢所使用的颜料与日本更早的“装饰古坟”不同,而与唐墓壁画所常用的朱色、绿青、群青等相近[25]。可见此墓的设计与制作方式均与唐代关系密切。

此墓还出土一些金属棺饰、一柄银装唐样大刀、小料珠936颗、穿孔料珠(比小料珠大)6颗、两颗琥珀珠、土器、一面铜镜。特别的是这面铜镜与西安唐代独孤思贞墓出土的“海兽葡萄镜”为“同范镜”[31],可能是697年左右在长安制作的[23]。

2.2 龟虎坟(キトラ古坟)

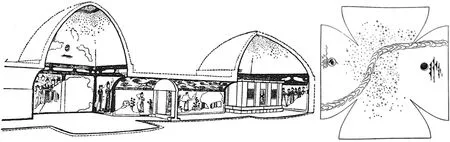

此墓位于高松冢南约1公里处,亦为石椁墓(封二图1)。椁顶内侧绘天象图,有74个以上的星官以及内规、外规、赤道等三组同心圆,还有一圈位置有误的黄道。图上星点亦贴圆形金箔,星官连线及内外规等以红色线条绘成,部分星官有错漏。侧面四椁板上,依照方位绘有四神与兽首人身、穿交领袍、手持武器的十二生肖图像,从玄武下方开始,按顺时针方向排列。龟虎坟的天象图与四壁的四神、十二生肖图等也曾受到侵蚀损害(示意图见图3)。

图3 龟虎坟壁画分布示意图(左,笔者制图,未按尺寸),天象图[4](右)

此墓的天象图为盖图,虽有残损错漏,但大致可辨识出紫微、太微、天市三垣及大部分的二十八宿。依发掘单位所出版的辨识资料[5],图中星官以石氏星经的星官最多,甘氏其次,巫咸氏最少,但星官间并未以颜色加以区分。从错误的黄道以及其他交叠的绘制痕迹(图4)可知:即使这幅天象图的最初粉本(原图或底稿)可能是来自科学观测的结果,但绘制者显然对此类图像并不熟悉。这样的图像中,很难得知星官确切的入宿度与去极度,因此也有学者质疑其科学意义(图5)[13,14]。且其中二十八宿有许多星点数、形状、位置、方向等都和高松冢的二十八宿不同(图6),又意味着这两幅图像的粉本来源有异。

图4 龟虎坟天象图中的三个星官([5],页28、38、40)

图5 龟虎坟天象图(桔色)与“格子月进图”(细黑线、黄色星点,绿色为距星)的比对[13]

图6 高松冢28宿(内层)与龟虎坟28宿(外层)的比对[3]

龟虎坟天象图及四神搭配十二生肖的做法,似乎更强调宇宙秩序(图7)。东亚墓葬中的十二生肖俑与图像最早见于中国北朝,有动物俑及站或坐的文官俑等形式,但目前最早见到持武器的形式却出于韩国庆州(新罗)金庾信(595—673)墓([2],页27—30),甚至连日本的龟虎坟年代都比中国更早,因此部分学者认为龟虎坟受韩国新罗影响较大。本文后段将谈到:其实这些持武器的十二生肖是受汉译佛经及中国传统十二生肖融合的影响,展现的是十二神将护卫墓主人的宗教意义。类似的形象在中国石窟寺中也有发现。日、韩仅是截取其中重要元素再次组合而已。

图7 龟虎坟里的十二支,左起丑牛、寅虎、午马([2],页2、3、5)

此墓还出土金属棺饰、一柄黑漆涂银装大刀(已残损)、金属环与构件,此外还有三颗蓝色带孔琉璃珠、两颗黄色带孔琉璃珠,以及四颗大小不一的带孔琥珀珠。

由于日本使用壁画墓的年代很短(2)日本早期有所谓的“装饰古坟”,但与本文所谈的“壁画古坟”不同。两者差异详见参考文献[25]。,又禁掘皇陵及相关墓葬,故已知的日本壁画墓很少。此二墓虽同为石椁墓、均有天象图及四神图像,但从内容及图像配置来看,壁画的相似性并不高,显示图像类型以及搭配方式尚未成为固定模式。这可能因为此二墓并未遵从日本自身的墓室装饰传统,刻意选择当时对日本来说相对新颖、对唐朝却十分盛行的题材来装饰。因此,为了更广泛了解图像来源、意义以及文化脉络等问题,我们再来看看当时东北亚其他天象图。

3 七至十世纪(唐代)东北亚天象图与相关文物

唐代是我国天文学发展的高峰期,此时期星象体系已经从三家星经转变到三垣二十八宿体系。文献记载当时有不少天文仪器,也有观测后绘制的天象图,然因战乱等因素,大多已亡佚。目前可见的相关文物多拜考古发掘之赐,可依照其性质分为观测用、丧葬用以及宗教用。其中丧葬用与宗教用有部分重叠情形,本文依其出土状态作区分。

3.1 观测用

目前唐代与观测相关的天象图有两幅,均出自敦煌,称敦煌甲本、乙本(图8)。甲本星图藏于英国伦敦国家图书馆(S.3326),为卷轴形式。全幅最右端为卷首、左端为卷尾,前半为云气占,后半为星图。星图按十二个月昏中星绘制,共十二幅,各幅均有一段文字:句首为十二次起迄度数,下面解释次名,最末为分野。另有紫微宫星图一幅。该图依据东吴、西晋时太史令陈卓所订定的三家星经绘制,石氏、巫咸氏星绘小圈着橙色,甘氏则为黑点,全图共有1332星。潘鼐认为这幅星图的制作年代可能为初唐[32,33]。

图8 左为敦煌星图甲本(S.3326)紫微垣部分,右为敦煌星图乙本线绘图

乙本星图藏于敦煌县文物馆(唐写本写经类58号紫微垣图),是一幅长卷写本仅存的前半部,年代可能为唐代中期以前。何丙郁认为此图可能完成于李淳风之前,主要用于军队攻守的战术参考,因此只是少数写本,并未广泛流传[32,33]。

此二图均如隋代高文洪所述的《天文横图》格式,尤其较完整的甲本,星官排列次序为十二次,而非三垣二十八宿的《步天歌》体系。甲、乙本均特将紫微宫主星单独列出,与唐代早期星象诗如《玄象诗》《天文大象赋》布局相似(3)《玄象诗》是《敦煌写本》P.2512中的一首五言长歌,全诗分为四段,内容按三家星官遍述而成,最后为紫微垣星官,为最早出现“三垣”的文献(参见参考文献[32],第144—146页)。《天文大象赋》为隋李播所作,文中集中描述紫微宫,将太微、天市诸星官并入邻近各星论述。潘鼐认为此与《玄象诗》《敦煌星图》为同一类型(参见参考文献[32],第220页)。,因而表现的是唐代早期,甚至更早以前的科学天象图。此与日本出土的天象图不同。

除了这两幅之外,还有前文提到的,藏于韩国的《天象列次分野之图》(图9),也被许多学者认为其原图制作年代可能是唐,甚至是唐代以前([33],页27)。

图9 藏于韩国首尔古宫博物院的《天象列次分野之图》[34]

《天象列次分野之图》为圆形盖图,具内规、中规、外规、黄道,最外围有刻度。星官间有连线、榜题,依二十八宿划分,还标有列国分野、黄道十二宫、十二辰、银河等。龟虎坟天象图也具有上述部份元素,乍看之下与此图相近,故常被拿来比较。但如前所述,龟虎坟天象图中的问题太多,两者相较更显出龟虎坟天象图的问题重重。更进一步思考,这些错误若出现在墓室当中还可以理解,但若出现在科学天象图上则不合理。因此笔者推测,龟虎坟天象图原来的粉本或为实地观测的成果,但墓葬图像由不熟悉天文学的工匠绘制,才造成种种错误。

3.2 丧葬用

唐代丧葬用天象图按照形式又可分为墓室壁画、绢纸画与墓志三大类。

3.2.1 墓室壁画

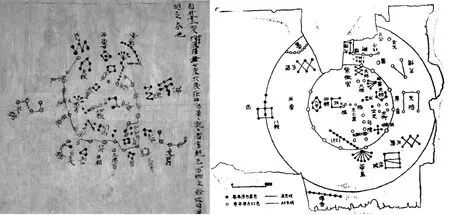

唐墓中的天象图数量多、分布地域也广,主要出于京畿、太原一带,其余仅零星出土。此类天象图多为高等级墓葬标配,在皇权掌控的京畿地区,相关墓葬墓主身份均在三品以上。京畿、太原两地的图像内容均以模仿视觉效果的散点星点为主,星点间无连线,也无其他题材。太原地区的墓葬穹窿顶除了星点之外,还绘有挽结的花幔、四神等[1]。较特别的是重庆冉仁才墓以及前文提到的新疆吐鲁番阿斯塔那M38(图10)[35,36]。冉仁才墓的东、西壁设有放置十二生肖俑的小龛,墓顶绘有连线星点,但无法辨识星官名称。阿斯塔那M38的天象图和高松冢一样以二十八宿为主,但并无四辅与北极等星官,而为疑似五星的五个大圆点。该墓东北壁绘有红色日轮,内有金乌;西南壁有白色月轮,内有桂树和玉兔,一旁还有一枚残月。墓顶白色线条或象征银河。

图10 冉仁才墓三幅不相连的天象图残片(左),阿斯塔那M38唐墓中的天象图摹本(右)

晚唐至五代时期出土天象图的墓葬地点较分散,且图像与关中、太原等地的散点星图不同,反而与冉仁才墓、阿斯塔那M38中具有连线的星官图像较接近。中国在汉代即有使用二十八宿图像装饰墓室顶的例子,但此在唐代并不盛行,直到晚唐近五代,这些图像才以另一种风格再度出现。浙江临安吴越国钱氏家族墓即出土二十八宿天象图,图中只有连线的星官、银河与内外规等,非常接近观测成果所绘的图。此墓群共出土五座相关墓葬,星点也贴金箔,可分为椭圆形与圆形两类。两幅椭圆形组的错误较多,三幅圆形组的则准确度高,但在紫微垣、银河、赤道等细节有所不同(图11)。整体而言以圆形组的马氏墓星点数最正确,能与《步天歌》做比对[37],其余均有残缺(4)林圣智认为这几幅天象图所参考的“粉本”(即原稿)可能是中唐以后战乱时从宫廷流出的科学天象图,参见参考文献[26]。。更进一步分析可发现:虽是同一家族、使用相同题材,但每幅图各不相同。除了出土报告推测可能有等级制度之外[38—40],也显示工匠所参考的粉本及观察力、绘制能力等均会影响图像的准确度。

图11 浙江临安吴越国钱氏家族墓天象图

此外,南唐时期南京的李昪父子陵墓以及河北曲阳的王处直墓中(图12左)均绘制了星官位置及数量有误的二十八宿[41,42],陕西彬县冯晖墓天象图中(图12中、右)的星官则仅有银河、北斗、日月能够辨识[43]。

图12 王处直墓室顶天象图(左)[42],冯晖墓室顶天象图(中、右)[43]

虽然以上天象图或多或少有错误,但值得注意的是:晚唐至五代的这些墓葬都和龟虎坟一样,搭配了四神与十二生肖,然而这些十二生肖图像多拱手、着文官礼服,并未持武器。

3.2.2 绢画与纸画

新疆吐鲁番阿斯塔那唐墓中出土不少“伏羲女娲绢(纸)画”(封二图2)。这些画作多钉在墓室顶。图画的中央为手持规矩、上身分开、蛇尾相交的伏羲女娲,两人头部上方绘有太阳、交尾下方绘有月亮,周围有一圈连线或不连线的星官。

这类图画大部分为上世纪初盗掘所得,在资讯不齐全的情况下,尽管有不少学者对这些图像做过研究,但结论有限,对于星官辨识、图像风格转变等都无法进一步分析。若将这些图画与唐代其他墓室天象图一起比较即可发现:当时制作的工匠确实无意或无法“认真”绘制这些星官。其意义只是帮助墓主升仙,很难就天文学方面做更多的探究。

3.2.3 墓志

隋唐的石质墓志盖上常见四神、十二生肖图。四神一般位于志石四坡,从下方起按顺时针刻绘。十二生肖刻在志石中央外围,并与四神相对应。玄武下方中央为子鼠,之后顺时针按丑牛、寅虎、卯兔等顺序围绕。中唐前期始出现搭配十二生肖文字的情形:至德二年(757)《杨庭芳墓志》盖顶四周刻有八卦、四神、二十八宿、天干、地支等文字,搭配兽首人身的十二生肖。大中九年(855)的赵石墓志和赵进诚墓志、咸通十一年(870)的赵宗怙墓志上也出现二十八宿文字。其中赵石墓志和赵宗怙墓志上的二十八宿顺序是错乱的[45]。使用二十八宿图像的情形更晚到五代:江苏南通出土的东海徐夫人墓志和邗江出土的太原王氏墓志盖上均可见到[46](图13)。但与高松冢一样:二十八宿图像十分符号化,且有各种错误。

图13 江苏南通出土的东海徐夫人墓志(左),江苏邗江出土的太原王氏墓志(右)[45]

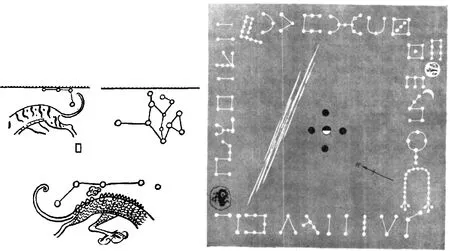

3.3 宗教用及其他

中国古代天文学本就有浓厚的神秘、谶纬色彩,官方、民间信仰及道教均有星官崇拜的传统。南朝上清派经典《洞真三天秘讳》《洞真大洞真经》等都提到北斗信仰,而北斗、十二生肖、雷公等图像所构成的“雷法”能炼度幽魂、保佑墓主人灵魂[47,48],此阵法曾出现在太原北齐娄睿墓及朔州水泉梁墓葬壁画中[49,50]。图14是符号化的星图符咒与雷公符咒。

图14 符号化的星图符咒与雷公符咒[51]

中唐至五代时密教十分盛行,《大正新修大藏经》密教部第1311号经《梵天火罗九曜》约于中晚唐时期传入日本,现今日本京都东寺仍藏有唐代的《火罗图》(图15),该词即有占星术之意[52,53]。此图中,有结跏趺坐、双手结印或合十的二十八宿星神像、符号化的二十八宿星官、手执各种法器或结手印的人形九曜星神、符号化的黄道十二宫,以及解释文字。这些执法器的星神有部分头上有动物,造型与相传为南朝张僧繇绘制的《五星二十八宿星神图》(图16)[54]颇相似。而《五星二十八宿星神图》中更有着宽袖长袍、执武器者,如图15左侧的“牛星”(牛宿)造型即与龟虎坟中十二辰造型十分接近。

图15 火罗图

图16 (传)南朝张僧繇《五星二十八宿星神图》局部

此外,符号化的星宿图像也成为铜镜纹饰题材。自汉以来,即有表示宇宙模型的“博局镜”。在唐代也出现以二十八宿装饰的二十八宿镜(图17)[55]。铜镜亦为道教重要法器,因此以四神、十二生肖、八卦、二十八宿装饰的铜镜也可能有宗教意义。

图17 唐代二十八宿镜

梳理完七至十世纪东北亚各类天象图相关文物后可发现:观测用图流传并不广泛,这可能与政令禁止私学天学有关[56]。墓室壁画及绢(纸)画中的天象图大部分科学成分堪疑,即使粉本可能出自同一份观测成果,也有诸多错漏。墓志盖上的相关题材时代相对稍晚,但也很多错漏,宗教环境下出现者亦然。这意味着制作工匠对天文学并不理解,重要的可能是题材搭配与意义。

关于题材搭配,过去大多认为墓室装饰、墓志盖、佛教与道教的各种图像展现的是宇宙模式,但其实或还包含信仰与墓葬神煞系统的问题。其中和奈良两座墓葬较相关的是十二生肖图像。

十二生肖的名称在中国出现得很早,汉代墓室天象图中即有以“卯兔”图像代表同音字“昴”宿的情形[57],但中国在六朝以前并没有将星神赋予人格化的意向[58]。除前述墓葬中的“雷法”有十二生肖动物图像外,稍早的北朝临淄崔氏墓也出土过置于莲瓣台座中的十二生肖动物俑(图18)[59]。隋以后,兽首人身、著文官礼服造型的十二生肖俑始见于长江中游,八世纪以后在长安、洛阳等地流行开来,之后便在多处都能见到。唐宋时期是中国古代墓葬神煞系统形成的重要阶段,十二生肖俑也位列其中[60]。《唐会要》中也记载:九品以上官吏可在墓葬中放置十二生肖俑[61]。

图18 北朝临淄崔氏墓M10出土的动物形十二生肖俑及莲瓣台座

墓葬中出现十二生肖俑的南北朝正是佛教、道教与中国传统信仰产生融合的重要时期[62]。古代印度天文学中对于宇宙、星官星宿、十二辰、十二宫等也有一套神话系统,且随着佛教传入中土[27,52]。反映在汉译佛经中的至少有北凉昙无谶译的《大方等大集经》中的十二时兽、唐玄奘译的《药师琉璃光如来本愿功德经》中的十二神将,以及不空译的《佛说大威德金轮佛顶炽盛光如来消除一切灾难陀罗尼经》等,而《药师经》中的十二神将即有护卫之意。唐代药师佛信仰盛行,莫高窟初唐第220窟药师经变图及吐鲁番柏孜克里克石窟唐代第29窟中均可见到守护药师佛的十二神将身着战袍、手执武器、头戴十二生肖头冠的造型。

从以上可看出几个关于十二生肖、十二神将关键元素的变化:从最原始的十二生肖壁画、动物俑、与佛教有关的莲瓣台座,到兽首着宽袍文官礼服造型的生肖俑,以及着战袍、手执武器、头戴十二生肖头冠的神将图像等变化,即为中国的十二生肖动物逐渐与佛教药师信仰中的人形、执武器等造型融合的过程。随着图像本身固有的造型与意涵以及汉译佛经的传播,最后在东北亚所展现出来的,是融合了兽首、文官服饰以及执武器的造型,成为墓葬神煞系统中护卫墓主的角色。这都受到中国传统丧葬信仰及佛教经典的交错影响[63]。

4 结论:七至十世纪大东亚文化视野下的奈良壁画墓及天象图

八世纪初的东北亚,使用壁画墓及天象图装饰高等级墓葬者唯有大唐。此前朝鲜半岛上只有高句丽有使用壁画及天象图装饰墓葬的传统,但七世纪时,高句丽便不再使用天象图[64],因此日本的这两座墓葬也不可能是高句丽或百济遗民所拥有。日本飞鸟时代晚期正值遣唐使方兴未艾之时,日本对唐文化的倾慕与积极采纳正好说明这两座高级贵族墓葬采用唐代高级墓葬的题材做装饰的理由。不论是已将二十八宿图像符号化的高松冢,或是未能正确绘制天象图的龟虎坟,其主要用意仍为展现宗教信仰以及表示墓主高贵身份。墓室天象图的粉本也可能是由遣唐使在中国学习天文学后所带回的。随着遣唐使、留学生、学问僧的往返,唐代天文学甚至是汉译佛经中所夹带的印度天文学都开始对日本产生影响。

事实上,除了与佛教融合的十二生肖能证明龟虎坟墓主的佛教信仰之外,两墓中出土的玻璃珠及琥珀亦为佛教的珍宝,亦能作为墓主信仰的旁证。《佛说无量寿经》载:“成佛已来,凡历十劫。其佛国土,自然七宝,金、银、琉璃、珊瑚、琥珀、砗磲、玛瑙合成为地。”虽两墓出土的文物不多,但从以上情形或可推测墓主受佛教影响颇深。

至于此二墓的墓主,有可能是谁呢?从以上分析看来,只能是日本三品以上高级贵族。此二墓位于天武、持统两天皇夫妇陵墓南面略偏西处,即当时藤原京朱雀大路南面延长线的西侧附近,应属于陪葬墓,与这两位天皇的关系十分密切。王仲殊赞同日籍学者直木孝次郎的说法,认为高松冢墓主人可能为这两位天皇之子忍壁亲王,笔者认为是非常有可能的[23]。至于龟虎坟的墓主目前则尚无定论;但从规格看来,也可能具亲王身份。

在两位高级贵族下葬之后不久,日本从飞鸟迁都到平城京,一并迁走了皇陵区,埋葬制度也改为火葬,结束了所谓的“飞鸟时代”“古坟时代”,进入奈良时代。而当时掌管天文学的机构“阴阳寮”则在《大宝律令》颁布之后取代了之前百济僧侣带来的占卜,随着“渡来人”(日本对高句丽、百济移民的称呼)的凋零,朝鲜半岛对日本天文学的影响力更进一步被唐文化取代。