临安诗坛交游对杨万里淳熙后期诗歌的塑造与影响

王欣悦

(北京师范大学 文学院,北京 100875)

杨万里交游广,诗名盛,行在临安与家乡江西吉水附近是其交游酬唱集中、频繁的两个区域。而以往研究重点一在“诚斋体”,二在使北纪行诗,对于其临安创作尚关注不够(1)杨万里与临安之关系的直接研究目前似只有一篇:何兆泉的著作《南宋名人与临安》第五章《杨万里与临安》(杭州出版社2010年版,第100-125页)。此外,朱连华的博士论文《杨万里诗风演变研究》第三章第三节《<朝天集>的诗风演变》、第四章第二节《<朝天续集>的诗风演变》,分别论述了杨万里立朝时期几种不同诗风的创作风貌及演变趋势,对本文提供了一定参照(西北师范大学博士论文,2008年,第89-99页、第108-116页)。。杨万里一生至少七次赴杭,以“三度立朝”中后面两次的诗作更为丰富、重要,本文所说的“临安诗坛”也就特限于诗人二、三度立朝的淳熙十一年(1184)十月至十五年(1188)春、淳熙十六年(1189)九月至绍熙元年(1190)十一月,诗作分别收录于《朝天集》《朝天续集》。相对于家乡,临安作为南宋行在乃人才辐辏之地,在朝搢绅及四方流寓文士因各种原因聚集于此、彼此来往。从交游对象、场合及酬唱内容来看,这短短几年的临安诗坛交游对诗人也就有着独特的影响与意义,表现在其诗歌书写姿态、诗体选择、诗集传播与诗坛地位等多重方面,由此可以窥知中兴时期临安诗坛的文学生态背景下,杨万里诗歌成就得到官方诗坛的认可与接受、诗坛主流地位得以巩固的内在因素。

一、从“戊戌三朝”的诗学“自悟”到淳熙后期的临安交游

据《诚斋荆溪集序》自述,淳熙五年(1178)“戊戌三朝”是其诗风的重要转关:“是日即作诗,忽若有悟”,“则浏浏焉无复前日之轧轧矣”,“万象毕来,献予诗材。盖麾之不去,前者未雠,而后者已迫,涣然未觉作诗之难也”[1](P3260)。这一“忽若有悟”的过程成为“诚斋体”取得重要突破的标志,在创作上以自然景物为灵感与诗料、自然活泼的诗风、生动诙谐的理趣与主观色彩等,并集中表现在大量七绝这一短小精悍的诗体,前人已有较多论述。可见,二、三度立朝的《朝天》二集之前,杨万里就已经具有相当自觉的诗学意识、取得很大的艺术突破,在当时诗坛已占一席之地。并且,这种创作状态贯穿了诗人此后的一生创作,除了《江湖集》的创作风貌及诗学思想未成系统之外,自《荆溪集》开始的八部诗集对上述特征都有不同程度的反映与呈现。可以说,“戊戌三朝”诗学“自悟”所带来的敏捷诗思、自觉的诗学意识、激增的创作数量、不断推进的创作高潮,都为《朝天》二集中的大量交游酬唱奠定了主观上的诗学基础。

淳熙后期两次立朝、居杭的生涯中,杨万里结交了广泛的士人群体。《江湖集》所收隆兴、乾道年间的来杭诗作仅数十首,但交游诗比例很高,诗人交游与临安诗坛的关系已略露端倪。而至淳熙后期,《朝天集》517首诗作中的交游诗就占65%左右;《朝天续集》除去两次使北的纪行、交游诗,发生于临安的诗歌酬唱也与《朝天集》别无二致。这两次立朝在临安所作交游诗共420余首,有过诗歌酬唱、且留有姓名的交游者120余人。总的看来,临安的这些酬唱对象可分两类,一是以临安朝廷官员人数最多,身份多见载于《宋史》《宋会要辑稿》《南宋馆阁续录》等,主要有尤袤、周颉、丘崈、沈揆、颜师鲁、袁说友、姜特立等。有的虽然今天少有作品存世,但当时却也颇擅交游酬唱、享有不同程度的诗名,如尤袤为“中兴四大家”之一,与政坛、诗坛诸贤多有往来,兼具诗名与吏能;周颉曾“与杨万里、程大昌、洪迈诸贤《倡酬诗》二卷”[1](P1760),又“右正言郑丙、丞相史浩、詹事沈枢、尚书汪大猷,与颉为同年进士,绍熙末皆退休于二浙,诗筒酬倡,人竞传之”[1](P977),绍熙年间杨万里为致仕归乡的周颉寄诗曰“诗酒如今谁主盟?须还酣赋老先生”(《寄题周元吉左司山居三咏》其一)[1](P1758),就可见其为官时在诗坛交游唱和中的不俗地位。有研究者指出,杨诗关涉的交游对象中,官员和进士分别约占交游对象总体的1/2和1/3之多[2](P4),符合临安诗坛朝廷官员文人的普遍身份,故可以推断这一比例在立朝时应会更高,与居家时期交游对象以家族、同乡和地方官员为主的情况形成鲜明对比。另一类则是政治地位不显但诗艺颇高的诗坛名家,例如陆游只淳熙十五(1188)、十六年(1189)担任朝廷官员一年余,长期任职地方、不被朝廷重用,政名远落于诗名;任职临安通判多年的张镃则能诗擅词、湖山歌舞,在南湖别业举办的经常性雅集活动成为临安各类士人交游酬唱的平台。

杨万里与上述士人群体的诗歌酬唱,在特定交游场合展示出一定的公共姿态倾向,并充分利用七言律诗诗体形式上的交际应酬功能、使之成为他交游酬唱的首选诗体,这都在很大程度上逸出此前的“诚斋体”风貌,不仅揭示了更为生动、丰富的诗坛交游内涵,更能说明临安诗坛交游对于杨万里诗歌创作的多重塑造、对其诗坛声望的重要影响。

二、写作倾向:公共姿态、公共场景的展示

“诚斋体”大多是从自然景物获取素材和灵感,从“景”中悟“理”,如《荆溪集》《西归集》《南海集》中绝大部分诗作,正所谓“松江是物皆诗料,兰桨穿湖即水仙。将取垂虹亭上景,都归却月观中篇”(《过太湖石塘三首》其三)[1](P1442)。而当杨万里因职务所需游走于临安官场间,交游酬唱的创作动因、内容、性质则是关于“人事”,即使题材上的“咏物”、“咏景”,客观创作缘由依然是与他人互动。同时,任职朝中的身份关系较少纯粹的私人友谊,有时也使其采取一种公共化、外向化书写姿态(2)一般所言文学书写中“公共化”、“私人化”的划分只是相对而言。“公共化”一方面指有关国事、政事、君事、公事等题材内容,或呈现出宏大主题色彩;另一方面创作姿态是公开的而非私密的,作品可能面向某些特定的群体与对象。而“私人化”,一方面指题材内容的日常化、生活化,另一方面则指创作状态的个人化、私密化,作品只在特定亲密友人间传递,甚至是完全写给自己的“独吟”。:或呈现某种程度的宏大主题色彩,或面向某些特定的群体与对象。《朝天》二集中应制、题跋、官场送别、同游雅集等交游诗就在不同程度上带有这一写作倾向,不同于“诚斋体”相对日常化、生活化、个人化的书写。

淳熙十二年(1185)、十三年(1186)杨万里任东宫侍读,亲侍御前,所创作庆贺朝廷典礼、皇家生辰及节日的应制诗无疑是创作姿态公共化、官方化程度最高的一类。《谢皇太子三月十九日召宴荣观堂,颁赐金杯襭罗》以集中精炼的笔墨具现了太子侍宴中赐书赐物两重恩典的隆重场面,“玉唾银钩看落笔,绣袍金碗拜盈箱”[1](P1012),上句说太子为侍宴荣臣葛邲、余端礼、沈揆、尤袤等赐御书斋名,赐杨万里“诚斋”二字,下句则指为诸臣颁赐“金杯襭罗”。《跋御书诚斋二大字》对太子乘兴挥毫落笔“雅健相若,精神飞动”[1](P3752)的回忆,《谢皇太子颁赐诚斋二字笺》《谢皇太子令侍宴荣观堂笺》对所赐“玉字宝书”[1](P2374)“香罗叠雪”“醉椀挥金”[1](P2376)的描摹,可视为对诗中颈联这两个细节的注脚,而这短短五十六字就既呈现出盛典公文《谢皇太子令侍宴荣观堂笺》恭敬典重的书写体式与风格,体现了其端正的公共书写姿态,也融注了诗歌本身的诗意化、凝练化特点。又如淳熙十二年(1185)朝廷祭祀天地大典中代人所作的《代贺郊祀庆成二首》、唱和他人的《和周元吉左司郊祀庆成韵》和绍熙元年(1190)闻喜宴的《和御制琼林宴赐进士余复等诗》,雍容典雅的诗风及姿态亦是如此。应制书写中的公共化姿态还体现在诗人对皇家的歌颂上,作为东宫侍读官的杨万里连续三年创作《贺皇太子九月四日生辰》组诗、两年创作《贺皇孙平阳郡王十月十九日生辰》诗,也可以展现其恭正的侍御姿态与写作方式。如淳熙十三年(1186)“天意分明昌宋德,诞辰三世总丁年”[1](P1047),暗指高、孝、光三帝分别出生在丁亥、丁未、丁卯之年实乃宋世昌明的天意,十四年(1187)“祖尧父舜真千载,禹子汤孙更一家”[1](P1177-P1178),将三帝比作古代传说中的尧、舜、禹、汤以说明宋室的英明治世,结合全诗书写皇家风物的隆盛雅正、皇室血脉的纯正流长。特别是前者对“四世本支之盛,亘古未有”的歌颂被元人刘一清《钱塘遗事》命名为“淳熙盛事”[3](P43),可见其中浓郁而耀眼的时代公共化色彩。《贺皇太子九月四日生辰》其二、《和皇太子雨中赏梅偶成二首》则集中在对太子个人的恭维盛赞与迎合奉承,侧重表现太子学问渊博、富于文采,这一写作出发点正是杨万里作为太子侍读官的特定身份视角,反映了君臣交往关系的应有之义。

淳熙后期,杨万里在与朝廷僚友谈文论艺过程中、或在某些特殊的机缘下创作题跋诗,因所题跋之书画诗文的内容涉及历史、政治、国事等,这些诗作也表现出宏大、严肃的书写倾向。此处与“交游”有关的题跋诗,即所题跋作品的作者或出示者为杨万里所相识、交游之人。例如长篇歌行《跋尤延之左司所藏光尧御书歌》,就是杨万里从僚友尤袤处得以观赏高宗的御书,并怀着恭敬之情纪之。正是凭借友人的提供和展示,杨万里才得以观瞻、题跋。其中的政治主题和宏大叙事,也是行在临安政治视域影响下公共书写、公共姿态的一个方面,首先即是歌颂型的宏大叙事。《谢邵德称示淳熙圣孝诗》就因时任大理寺宗丞的僚友邵骥(德称)向朝廷进献诗文颂赋而作,展现了对“淳熙治世”的歌颂。据魏了翁《知南安军宗丞都官邵公墓志铭》:“十六年,光宗皇帝受内禅,公进《绍兴圣烈》、《淳熙圣孝》二颂以侈两朝之圣。”[4](第311册,P167)杨万里求得此诗拜读,作诗以谢曰:

古人浪语笔如椽,何人解把笔题天?昆仑为笔点海水,青天借作一张纸。作商《猗那》周《皇矣》,廷尉簿正邵夫子。淳熙圣孝贯三光,题大如天谁敢当?夫子一洒金玉章,银河吹笙间琳琅。[1](P1224)

将对方的《淳熙圣孝诗》比作《诗经》“商颂”“周颂”,对作者赞誉的同时也是对帝王盛世的侈美,如此宏大主题只有邵氏才可挥笔“金玉之章”,有如银河吹笙、遍撒琳琅。而杨万里对示观拜读之事的诗学记录,也流溢出盛世华章的宏大色彩。其次,还有些触及历史真实、甚至具有批判视角的诗作,也可视为杨万里对国家公共事件的关注、对政治主题的呈现。淳熙十六年(1189),丘崈使金返回曾创作使北出塞诗,杨万里作《跋丘宗卿侍郎见赠使北诗一轴》,一方面出于自己此前使北的所见所闻所感,以诸多笔墨描绘了艰险粗犷的塞外风光:“泪滴禾黍枯不生”、“河水鸣咽山风悲”[1](P1564)的悲悯情调背后是对国势政局的强烈担忧;特别是“誓取胡头为饮器,尽与遗民解魋髻”[1](P1564)的悲愤之志,成为诚斋诗中少有的“感慨国事”之作(3)(清)光聪谐《有不为斋随笔》庚卷“诚斋诗不感慨国事”:“诚斋与放翁同在南宋,其诗绝不感慨国事,惟《朝天续集》中《入淮河》四绝句、《题盱眙军东南第一山》二律、《跋丘宗卿使北诗》轴少见其意,与放翁大不侔。”。另一方面是对丘崈诗歌、书法才华的真挚赞美,也含有见赠作品之谊的感谢:“君不见晋人王右军,龙跳虎卧笔有神。何曾我得一句子,自哦自写傅世人。君不见唐人杜子美,万草千花句何绮。秪以诗传字不传,却羡别人云落纸。莫道丘迟一轴诗,此诗此字绝世奇。”[1](P1564)也可见杨万里观瞻、题跋作品的友情机缘。这些政治主题与宏大叙事,可视为朝廷任职的政治环境、同僚交往环境下,杨诗公共表达、公共姿态的重要组成部分。

而在《朝天》二集中数量较多的官场送别诗和同游雅集之作,内容虽非上述官方化、政治化,但其交游酬唱场合的公共性决定了其中公共场景书写具有一定的外向化表达姿态。其数量朵颐的这些官场送别诗,大多并非一对一的私人送别,尤其是《朝天集》中两首“分韵”之作,即送别赵汝愚的《饯赵子直制置阁学侍郎出帅益州,分未到五更犹是春二十八字为韵,得犹字》、送别王叔简的《同三馆饯王恭父监丞,分韵,予得何字》,明显属于诸位馆阁同僚的群体饯行活动,故有多人分韵作诗之举。在前一首诗题中,众人以唐人七绝《三月晦日赠刘评事》的二十八字为韵,按照唐代以来分韵诗创作方式及传统[5](P137-P139),参加此次分韵酬唱的同僚也至少应有二十余人,无论是官场送别、还是分韵作诗,这一人数和规模都不算小。《南宋馆阁录》卷六引《麟台故事》云:“三馆、秘阁官升迁、外补者,众必醵会置酒,集于僧舍以饯之;其外补者,或赋诗以赠其行。祖宗盛时,三馆之士出局,必相过从,或集于名区僧舍,饮酒赋诗。”[6](P69)其实不仅是馆阁翰苑,朝廷士人升迁、外补,均有为其举行集体饯别并赋诗酬唱的礼仪,彼此同朝同僚的特殊身份得以凸显,甚至可能形成都城的重要文化事件。喻良能曾有《显谟左司周公元吉将漕湖北,一时名流赋诗饯行。予与左司同出于詹事周公之门,为同门;同居班列二年,为同朝;同考类试于贡闱,为同僚。三者既同,契约好弥笃。于其行也,作长句以送之》,诗题所言“一时名流赋诗饯行”,杨万里当时就是其中一员,并作《送周元吉显谟左司将漕湖北》三首。《朝天》二集中众多官场送别诗虽然没有都说明是群体性活动,但通过对南宋馆阁饯别礼仪的了解,也可见饯别时公共场景的规模。

同游、雅集本就是临安士人生活中重要的群体交游活动,相关诗作也就展现了群体规模交往的场景。西湖是同朝同僚在职务之余进行文化交游、维护同僚交谊的重要去处,于是有了《二月二十四日,寺丞田文清叔及学中旧同舍诸丈,拉予同屈祭酒颜丈几圣、学官诸丈,集于西湖,雨中泛舟。坐上二十人,用“迟日江山丽”四句分韵赋诗,余得融字,呈同社》、《给事葛楚辅、侍郎余处恭二詹事,招储禁同寮沈虞卿秘监论德、尤延之右司侍讲、何自然少监、罗春伯大著二宫教及予泛舟西湖,步登孤山五言》、《上巳同沈虞卿、尤延之、王顺伯、林景思游湖上,得十绝句,呈同社》等,诗题即可展现丰富的同游场景信息。例如“二月二十四日”,聚集的二十人除了寺丞田渭,主要包括国子监祭酒颜师鲁等“学中旧同舍诸丈”或“学官诸丈”,即中央官学机构人员,可见同游规模之大以及以分韵赋诗为游戏、交流手段的诗社活动性质。上述诸诗都展现了诸位僚友共同欢游、把酒为欢的场面:“群仙下随嬉殊庭”[1](P953),“群仙此小憩,呼酒领一欣”,“更酬不知筹,互嘲还作春”[1](P987)。尤其是“同来诸彦文章公,不数钱起兼吴融”[1](P953)两句,推举诸贤高超的文学才华,可见同游人数之多、诗艺竞技场面之热闹。淳熙十六年(1189)《叶叔羽集同年九人于樱桃园,钱袭明、何同叔即席赋诗,追和其韵》二首则聚焦于“同年”这一宋代科举社会的重要人际关系,“高会九人寻水石,纵谈一笑间宫商”(《其一 和钱袭明韵》)[1](P1446)的共聚雅集场景,实质上是以同年为友、与同年交善的社会感情与心理认同。同僚、同年的身份与人际网络、同游群体的规模以及交游场所,使这类诗作书写具备了公共场景的特征。

因此,“也侍承华宴凤庄”的应制书写与侍御心态、“何人解把笔题天”的政治书写与宏大叙事、“同来诸彦文章公”般官场送别与同游雅集的公共场景,构成了杨万里淳熙后期创作姿态和创作过程的公共化、公开化、外向化性质,而从发生语境上讲,这离不开临安诗坛士人交游中彼此的政治身份及其构成的朝廷官僚群体,以及这种群体形成的官方场合。这种公共姿态的展示,也就与此前“诚斋体”写景悟理的个人化视角拉开了距离。

三、意脉结构与诗体选择:七律功能的强化

除了写作视角及过程的公共化姿态,临安交游酬唱也关系着诗人对诗体的自觉选择。“戊戌三朝”所确立的“诚斋体”,以七言绝句最为擅场、最具独创性,《荆溪》《西归》《南海》三集的淳熙四年(1177)至九年(1182)也是杨万里九集中七绝创作最多、最集中的一段时间,时人有“万首七言千绝句,九州四海一诚斋”(王迈《山中读诚斋诗》)[7](第57册,P35785)的评价。不过其临安立朝时期的《朝天集》却不可一概而论,大略翻阅即能感到七言律诗、特别是七律体的各种交游酬唱诗数量的增加,上述应制诗、官场送别诗就以七律为主。这似乎表明,在以《朝天集》为代表的二度立朝阶段,诗人不再仅仅执着于以往最为“擅场”之七绝,而是对诗体产生了某些新的思考,诗体的选择策略有所调整,并有意识地选择更合适恰切的诗体形式来承载、表达他生命历程中更为重要的一段政治生涯和诗坛经历。

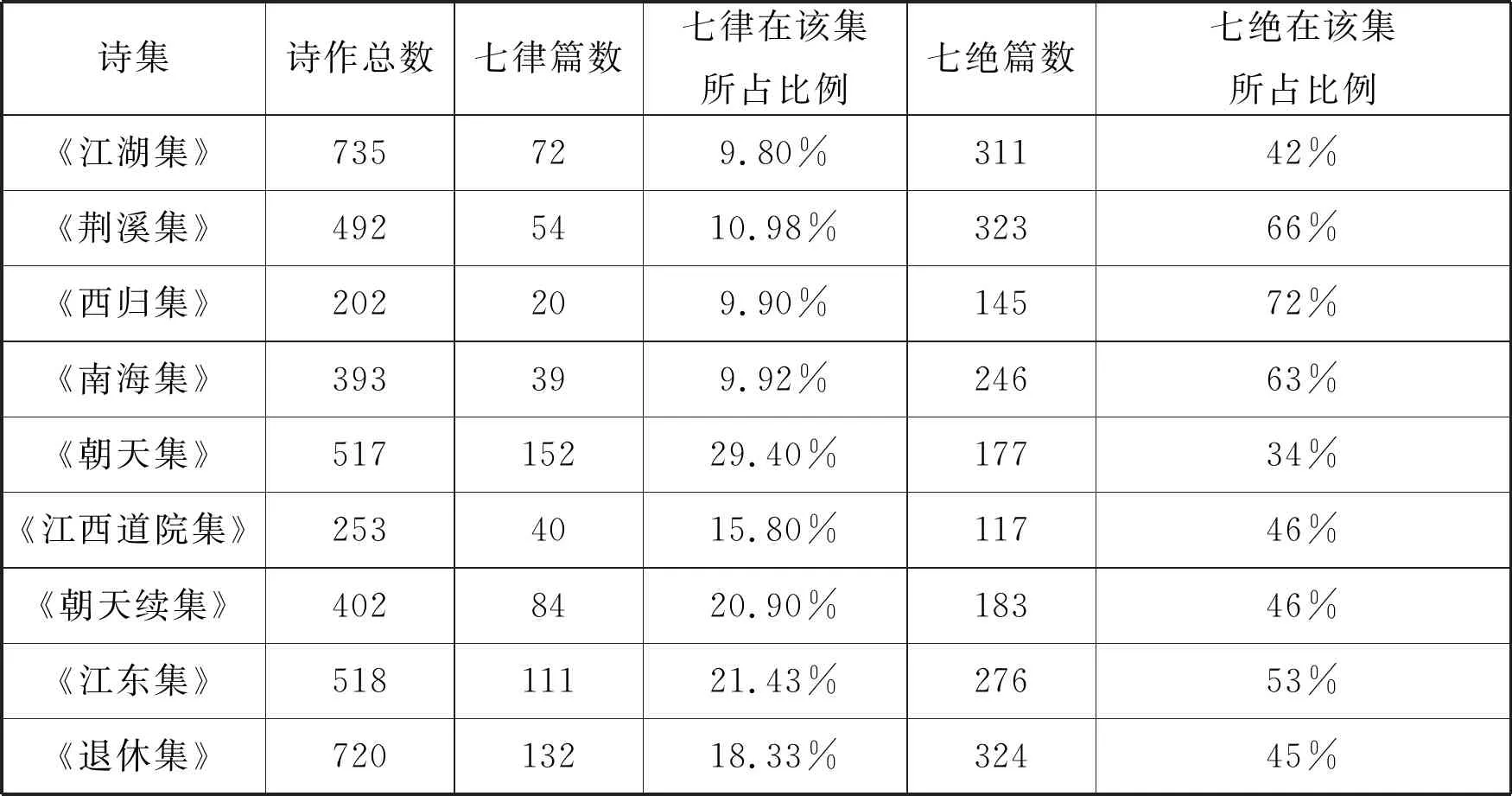

为此,本文对杨万里各诗集七律的创作数量及其比重变化进行了详细统计,并将其与莫砺锋、张瑞君两位学者统计的七绝创作情况相对照[8],如下表所示:

诗集诗作总数七律篇数七律在该集所占比例七绝篇数七绝在该集所占比例《江湖集》735729.80%31142%《荆溪集》4925410.98%32366%《西归集》202209.90%14572%《南海集》393399.92%24663%《朝天集》51715229.40%17734%《江西道院集》2534015.80%11746%《朝天续集》4028420.90%18346%《江东集》51811121.43%27653%《退休集》72013218.33%32445%

虽然七律创作数量远不及七绝,但一方面也可看出《朝天集》相对是七律创作较为集中的一个小型波峰;另一方面,相较而言二者的比重升降存在某种“对立”趋势,前几部诗集七绝比重最高而七律最低,《朝天集》则相反,七律比重最高而七绝最低。那么,诗人为什么会在《朝天集》的二度立朝较多采用七律诗体?其七律创作呈现出何种样貌?这与临安诗坛交游是否有联系?

就诗体特征而言,七绝短小精悍,擅于表现情境的片段或瞬间,重在抒情、悟理。而七律结构整饬工稳,格律严谨和谐,易于对仗用典,以叙事、铺排为起承转合的封闭性结构使其在内容形式上具有“自我完结”的功能,适于完整的场景书写与思想表达;风格则以庄重、典雅、婉切、浑成为贵,具有曲折往复、言不尽意的抒情意味。《诚斋诗话》曾记载僚友林光朝关于杜甫《九日》诗的讨论,可见杨万里对七律技法、意脉、情韵等创作特点的充分认识。如清人所言,七律的上述诗体特征使其最宜“尽其才力,著作应酬”的“人事之用”,也即应制、应酬之用,这从初盛唐七律发展之初就有突出表现。[9](P50)随着七律技法的成熟,“交游之作基本成为北宋七律的主要题材,反映了七言律诗固有的交际功能的强化及北宋诗人在交际中对诗体的选择与体认”[10](P288)。杨万里在最擅长的七绝之外也频繁以七律酬答唱和,尤以《朝天集》为代表的临安诗坛创作最为明显。据粗略统计,《朝天集》150余首七律中近70%都是交游之作,这既是唐代以来七律创作的题材传统,也出于诗人身在临安官场人际应酬频繁的现实考量。《朝天》二集中除了少数应制奉和之作以外,官场的离京送别之情、日常的酬答赠谢之意是七律交游诗中最重要的两类题材,可管窥诗人临安交游酬唱的艺术成就。

1. 官场送别题材中的诗体功能差异与七律送别诗的趋同化写作

淳熙十四年(1187)六月,友人林枅将任福建转运判官之际,杨万里作诗赠别,分别有七律组诗三首和七绝组诗两首与此相关;类似情况还有淳熙十三年(1186)送别陆九渊的七律、五律、七绝三组诗作。对读细绎这种“应酬”之七律与“擅场”之七绝等其他诗体之间,可发现诗人诗体选择的内在原因及其所反映的个中心态差异。先看送别林枅的七律体《送林子方直阁秘书将漕闽部》:

才趁锋车入帝关,又持使节过家山。作仙茶囿芝田里,寓直蓬莱藏室间。握手清谈纱帽点,羡君白日绣衣还。来年贡了云龙璧,便缀金銮玉筝班。

梅花国里荔枝村,颇记张灯作上元。一别频蒙访生死,七年再见叙寒温。属当闵雨祈群望,不得临风共一尊。谁为君王留国士?吾衰犹拟叫天阍。

亦闻小泊赞公房,清晓扶藜叩上方。君与一僧游别嶂,我行百匝绕长廊。风巾雾屦来云外,雪桧霜松满袖香。政是炎官张火伞,不应多取海山凉。[1](P1163)

三首诗对送别林子方这一事件的叙写分别从不同角度和侧面展开,彼此关联,环环相扣。其一以“将漕闽部”为中心,总写其为官经历和官职变动,以“又持使节过家山”、“羡君白日绣衣还”点明籍贯福建莆田的友人此次有赴乡迁官的机缘;其二侧重表现两人平日交往的情谊,比如上元赏灯的点滴回忆,曾经的生死之别,七年再见的温情相对,以及如今前缘难续的伤感;其三则转换到眼前的自然环境与送别场景,以寓情于景的手法、娓娓道来的书写衬托依依惜别之情,更多了一层言不尽意的韵味。同时,直陈对对方职务清要的赞誉:“寓直蓬莱藏室间”;历数彼此和谐融洽的同僚之谊:“握手清谈纱帽点”;抒发留恋不舍之情与期许之意:“谁为君王留国士”“便缀金銮玉筝班”。任朝官职、赴任之地、同僚之谊、回銮期待的诸多要素组成完整、充实的叙事,也是离京官场送别诗的典型形态。相比之下,七绝体两首《晓出净慈送林子方》则是另一种风味:

出得西湖月尚残,荷花荡里柳行间。红香世界清凉国,行了南山却北山。

毕竟西湖六月中,风光不与四时同。接天莲叶无穷碧,映日荷花别样红。[1](P1160)

紧扣“晓出净慈”的时间、地点、环境,抒写“红香世界清凉国”的六月西湖之美,尤其凸显荷花的红香艳美,“送林子方”在这里只是感受这种自然美的机缘事件,诗的主旨则是抒发自然、热爱生活之情,特别是“毕竟西湖六月中”一首,更是经常被用来说明杨诗从大自然撷取“诗材”“诗料”的经典文本范例。与前一组七律相较,这两首七绝没有更多铺陈、叙事,对于自然美的片段式凝练仿佛是《送林子方直阁秘书将漕闽部》其三清晓同访佛寺、送别环境的一个注脚。显然,《送林子方直阁秘书将漕闽部》三首利用七律整饬、庄重的固定化写作结构,是正式呈送僚友的中规中矩的官场赠别;而《晓出净慈送林子方》二首则是临别环境中个人一时心境的点染,《朝天集》中与这两首七绝创作方式相近的尚有《同尤延之、京仲远玉壶饯客》、《晓出兜率寺送许耀卿》等极少数诗作。

同样,陆九渊因任朝官期间“慨然有感于复仇之义”、“访知勇士,与议恢复大略”,在轮对中提出“仇耻未复”[11](P12880),因遭人不满、忌恨而被贬离杭,杨万里不同诗体的送别之作中就以正式呈递的七律《送陆子静删定宫使》对这一不平遭遇的抒发较为充分:

朝路江西不十人,又看一个奉仙真。可怜议论长倾坐,不管声名鲜误身。若忆去年郊祀日,与渠并辔笑谈春。何时相赴沧洲去?雪笠风蘘钩白苹。[1](P1091)

以陆九渊被降官崇道观的遭际为主线,颔联“奉仙真”一词就包含对其壮志难酬、官场失意经历的惋惜和无奈。而作为回应,陆九渊和作《和杨廷秀送行》前四句“学粗知方耻为人,敢崇凶貌蚀诚真。义难阿世非忘世,智不谋身岂误身”[7](第48册,P29842),就在自谦自贬中凸显了自身的正义与坚毅,两人彼此呼应。而五律《冲雪送陆子静》则充溢着飞雪的无情与别离的失落:

猛落还中歇,疏飞忽骤繁。平欺芦屋脊,偏护竹篱根。对面看童子,低头印手痕。销魂送行客,行客更销魂。[1](P1085)

诗境承接上首七律末句“雪笠风蘘钩白苹”而来,描绘了雪花漫天飘落的严冬景象,以尾联的两个“销魂”为感情主旨,可知是对于陆氏“可怜议论长倾坐,不管声名鲜误身”不幸遭际的感叹。从诗体而言,杨万里乾道后期初度立朝时的官场送别诗其实就是以五律为主,现存8题17首(4)杨万里乾道后期初度立朝时的五律送别诗包括:《辛卯五月,送丘宗卿太博出守秀州二首》《送黄仲秉少卿知泸州二首》《送傅安道郎中将漕七闽二首》《送丁子章将漕湖南三首》《送叶叔羽寺丞持节淮东二首》《送韩子云检正将漕江东二首》《送陈行之寺丞守南剑二首》《别萧挺之泉州二首》,收录于《江湖集》。,与《朝天》二集虽有五七言的节奏、句法、篇法以及抒情效果之别,但在追求诗句对偶、形式齐整与意义完结的结构上,在语体的正式度与书面化程度上,都是相近的。只不过当时诗人的诗学倾向尚未确定,诗体选择意识虽然具备,但并不集中、突出,个人诗体选择的分野也并不显著。而在《朝天》二集中,诗人把初度立朝时尚未形成规模的官场赠别内容,由五律转移到了形式更加严肃庄重的七律中,并形成了书写方式固定化、模式化、官方化、趋同化的大批七律诗作;而送别选用五律的,仅此一首,它舍去了七律《送陆子静删定宫使》中的具体贬官经历,将七律用叙述手法所表现的无奈悲悯心态通过寓情于景的方式加以呈现。其实,盛唐、中唐时送别诗中的五律并不在少数,但尚不同于上述严整化的官方书写,而是在情景交融、虚实结合的感性书写中流露出一种兴象、风神与骨气,由纯粹的审美观照、抒情写意给人以心灵触动,如韦应物《赋得暮雨送李胄》:“楚江微雨里,建业暮钟时。漠漠帆来重,冥冥鸟去迟。海门深不见,浦树远含滋。相送情无限,沾襟比散丝。”[12](第六册,P1931)杨万里的《冲雪送陆子静》就是从这一路创作而来,集中抒写寒冷侵人、飞雪销魂的离愁别绪,而偏离了宋以降的官方送别书写程式,也即迥异于同题七律《送陆子静删定宫使》一句一意的程式与风格。至于七绝《雪中送客过清水闸》二首,诗题甚至没有点明别者姓名,可见本意并非为送别而作:

雪中出去雪中回,深闭牖棂偶一开。墙里人家扫檐瓦,玉尘打入轿牖来。

肩舆九步十颀欹,下有冰河不敢窥。冰上水禽行似箭,忽逢缺处得鱼儿。[1](P1086)

分别刻画了从窗牖窥见人家的扫雪景象和冰河上跃动的水禽河鱼,都将平常习见的场景通过片段式画面展现得如在目前,尤其是后一首对于“冰上水禽行似箭,忽逢缺处得鱼儿”的即时性捕捉,明显带有“诚斋体”的动态感和活泼感。可见这三组同题送别之作中,七律的沧桑庄重之感、五律的黯然销魂之态、七绝的自然谐趣之风,大异其趣,各有侧重,各胜风味。

如《送林子方直阁秘书将漕闽部》、《送陆子静删定宫使》这类七律,就是杨万里《朝天》二集中离京官场送别诗的“正体”,共约30题49首,大多是送人迁调外任或外贬、使金。七律整饬、庄重、典雅的写作结构,适于具有一定公共度的题材与书写场合,能够产生较为公开化的社交功能;再加上相近的官员政治身份,特定的职务性交往场合,使诗作呈现出了很大程度的趋同性、固定化倾向,如下四方面的具体表现就成为“诚斋体”生动跳脱的风格之外的另一侧面。

一是相对固定的诗题命名方式。在送别的官方场合,为了能准确、恰切、得体地说明送别事件,诗人采取醒目简明的诗题命名方式,突出几个关键字眼,形成一定的固定化表达。总的看来,杨万里的离京送别诗大多采取“送+对方姓名(字)+对方官职+赴任地点”这一固定句式来命题,如《送王成之中书舍人使虏》《送何一之右司出守平江》《送罗春伯大著提举浙西》《送刘孔章县尉得官西归》《送周元吉显谟左司将漕湖北》《送林子方直阁秘书将漕闽部》《送刘德修殿院直阁将漕潼川》《送徐宋臣监丞补外》等等,有时赴任地点虽被省略,但都显得简明有力。群体送别的分韵之作《饯赵子直制置阁学侍郎出帅益州,分未到五更犹是春二十八字为韵,得犹字》,诗题前半句也用相同句式说明送别信息。这种整饬的诗题形式正好配合了整饬的七律诗体结构。

二是起承转合的趋同化叙述结构。如上所述,朝官经历、赴任之地、同僚之谊、回銮期待及临别场景,这类大致内容以不同的侧面相关互补,随着每一联的起承转合渐次叙起,不同程度地出现、交织在同一首七律中,共同显露赠别之意。如《送王恭父监丞倅潼川》:“淡墨伦魁政少年,蓬山壁水得诗仙。集贤学士看文笔,国子先生费酒钱。濯锦江头频入梦,桃花水面送归船。平分风月真聊尔,不日来朝尺五天。”[1](P1015)先从对方早年夺魁科举榜首写起,承接其所任官职与文学才能,然后转笔以自然环境烘托惜别气氛,最后表达对其日后回朝侍御的信心。元人杨载《诗法家数》总结律体赠别诗谋篇布局的特征说:“第一联叙题意起。第二联或说人事,或叙别,或议论。第三联或说景,或带思慕之情,或说事。第四联或说何时再会,或嘱咐,或期望。于中二联,或倒乱前说亦可,但不可重复,须要次第。末句要有规景,意味渊永为佳。”[13](P332)正像是对上述杨诗结构意脉的总结,相关作品由此显示出一定的趋同化倾向。

三是在这种趋同化的叙述中,“道去者之美”并推举对方各方面才能、期待对方早日回京重任朝职,成为共同表达及题中之义[14](P165-P166)。一般以朝廷任职经历为中心展示对方的文学、政治材能,正所谓“高帝子孙谁宿德?翰林风月得先生”[1](P1099),多用在七律中间两联:“人物只今何水部,风流不减柳苏州”(《送何一之右司出守平江》)[1](P990),“晁董声名彼一时,夫君下笔与渠齐”(《送罗春伯大著提举浙西》)[1](P992),“随身琴鹤如清献,治蜀功名更武侯”(《饯赵子直制置阁学侍郎出帅益州,……》)[1](P1013),通过比拟前代历史人物的恭维赞誉而实践礼尚往来的官场礼仪。另一方面,作为政治、文化中心的都城往往是士人最心仪的仕途归宿,即使不是外贬,只是正常的调官外任,也会引起生涯变动和离朝远赴的愁绪,因此诗的末尾往往宕开一笔,表达对于对方回朝重任的期待,既能作为离京远赴的宽慰,也是对彼此来日重逢、友谊延续的暗示:“归来听履星辰上,谁道淮阴假镇齐”(《送章德茂少卿使虏》)[1](P987),“归期只在千秋节,留赋苍苔凤掖西”(《送罗春伯大著提举浙西》)[1](P992),“归来却侍金銮殿,好看霜毛映玵貂”(《送周元吉显谟左司将漕湖北》其二)[1](P1037),“但使远民蒙福了,早归词禁赋新鹦”(《送赵民则少监提举》其一)[1](P1099),“即看治行闻天听,紫诏徵还集孔鸾”(《送喻叔奇工部知处州》)[1](P1199)。这种宕开一笔的遥祝与期愿,从诗体而言就是七律结构完整性、意义完结性的表现。

四是沉雄、浑厚的诗歌风格。受朝官身份的制约,外任、出使等离京目的的影响及官场职务性交往的需要,杨万里的临安送别诗必然不是悲别,而是壮别。这种“壮别”表现对对方建功立业的信任,《送罗春伯大著提举浙西》想象“山岳动摇增气色,诏书宣布舞群黎”的气壮山河与民心所向、“归期只在千秋节,留赋苍苔凤掖西”的胜利凯旋与庆贺千秋[1](P992),结尾落笔在威仪的皇家宫殿。这在使金送别中更为显著,《送王成之中书舍人使虏》:“故国山河迎诏旨,中原父老识词臣。十分宣慰华戎了,归为君王转大钧。”[1](P981)从创作艺术而言,众多代表朝堂、皇家、馆职的意象典故集中组合也进一步熔铸了威仪凛然的基调,“征黄紫清”、“六阁金马”、“璗节藻旒”、“紫荷玉笋”、“西昆群玉”、“三语椽”、“凤掖”、“鸡省”等等,很难说蕴含真挚自然的感情,但金碧辉煌的字眼也使诗风整体上呈现出一股沉雄、壮阔、富丽之态。

可见,官场送别作为同朝同僚之间职业化、政治化交往的典型事件,其公共性的题材与书写场合适合于七律庄重典雅、整饬稳定的写作结构。与之相对,《朝天》二集中关涉僧侣、布衣文人的送别诗则选择非七律诗体,如《送乡僧德璘监寺缘化结夏归天童山二首》、《送德轮行者》为七绝,《送姜夔尧章谒石湖先生》为七古,送别对象身份的下移,无需正襟危坐的繁文缛节,抒写方式也更为自由不拘。

2. 同朝、日常唱和中七律的广泛应用

如果说七律体的官场送别诗具有一定的趋同化、固定化倾向,那么在应制、送别以外的日常化、生活化酬唱中,《朝天》二集的七律则展现出更加丰富多姿的创作形态,在数量与质量上均超越了一般性的公共题材与公共姿态书写。明清人把杨万里等中兴四家的诗作谓之“元和体”(5)例如,胡应麟《诗薮》杂编卷五:“尤、杨四子,元和体也。”姚壎《宋诗略自序》:“南渡之尤、杨、范、陆,绝类元和。”,而“元和体”最初主要就是指元、白二人的唱和诗[15]。杨万里与临安诗友张镃、陆游、尤袤、周颉、姜特立、袁说友等的交游过程中,七律都是承载其应和唱答、诗兴雅趣的重要体裁。

营建南湖别业、举办文人雅集的张镃与杨氏对园中木犀花的一系列吟咏唱和,就是规模、艺术都胜出一筹的七律佳作。木犀即桂花,“桂隐林泉”即得名于此,张镃种植于园林入口的主要景点群仙绘福楼下,虽然数量不多,却用以命名整个园林,可见对其喜爱程度之深。诗兴颇高的诗人循环往复,同题同韵,杨万里一连唱和七首之多,张镃和诗也现存五首,甚或引起一同雅集中尤袤、京镗等友人的赏观参与(张镃《诚斋再韵见遗走笔复和并邀尤检正京右司观花》《尤丈京丈和篇沓至四用前韵为谢》)。诗中以层叠反复的白描、比拟、对比等手法生动刻画木犀的色泽、芬芳、姿态与情韵,如杨万里首唱《木犀初发,呈张功父》:

尘世何曾识桂林?花仙夜入广寒深。移将天上众香国,寄在梢头一粟金。露下风高月当户,梦回酒醒客闻砧。诗情恼得浑无那,不为龙涎与水沉。[1](P1171)

张镃则次韵和作《桂隐花正开得诚斋木樨七言次韵奉酬》:

未说香高众卉林,清名先已入人深。衣青萼绿不见珮,屋贮阿娇纯用金。久恨酒肠悭似琖,更输诗字响如砧。公能为办归休计,肯向花前叹陆沉。[7](第50册,P31596)

两诗均凸显木犀不染尘世的“清名”,不同的是杨诗意象、语言、风格都披拂着一层自然、清新、淡雅,张诗则充斥着美人般的娇贵与明丽。而细绎杨万里七首七律,更是力图发掘木犀各种细微差异的书写视角。首唱突出木犀“天上众香”、月露风高的高洁品流之后,次首展示园中木犀林的景观环境:“诗人家在木犀林,万顷湖光一径深。夹路两行森翠盖,西风半夜散麸金。”[1](P1172)第三首侧重木犀花的色、香和韵味:“系从犀首名干木,派别黄香字子金。衣溅蔷薇兼水麝,韵如月杵应霜砧。”[1](P1172)第四首呈现文人围坐对饮言欢的画面:“端能小脱簿书林,招唤诗流卜夜深。老我愁隤半山玉,凭君浅酌一荷金。”[1](P1172)第五首展现文人群起酬唱、挥笔吟咏的姿态:“约斋诗客坐诗林,派入江西彻底深。缝雾裁云梭织锦,明堂清庙玉撞金。已呼毛颖哦齑臼,更约姮娥聘槁砧。细咏新来木犀句,一灯明灭夜沉沉。”[1](P1172)第六首记录儿童拾花和制作花饼的雅趣:“自领儿童拾落金”,“割蜜旋将揉作饼,捣香须记不经砧。”[1](P1173)最后一首描写众人折花之兴及诗酒高会接近尾声的沉醉:“玉臂折来数枝月,银髯羞插满头金”,“酒亦销愁亦生病,不须不醉不须沉”。[1](P1173)从首唱“露下风高月当户”般的自然清淡,到后面逐首“缝雾裁云梭织锦”般的字斟句酌,其中虽不乏逞才因素,却使花的绰约风姿在层层渲染中呼之欲出。例如以“金”为韵脚比拟金黄色泽,杨诗的“一粟金”“散麸金”“字子金”“一荷金”“玉撞金”“拾落金”“满头金”,张诗的“纯用金”“布地金”“漫注金”“辟寒金”“十分金”,为雅集画面点染上鲜明秾丽的色彩感。在这里,七律的起承转合不免有所弱化,诸多手法却在七言八句句式的整饬排列之下交相呼应,支撑起严密的文字架构;进而篇篇相叠、组合,共同织就诗人的诗思线索与酬唱情结。

杨万里与交谊最深的同朝僚友兼诗友尤袤之间,各种题材的七律唱和也不一而足。尤氏从乾道五年(1169)至绍熙四年(1193)三次居朝,长达十四年左右,与杨万里前两次立朝的时间跨度大体相符,因此日常交游机会很多:“尤梁溪延之,博洽工文,与杨诚斋为金石交。淳熙中,诚斋为秘书监,延之为太常卿,又同为青宫寮采,无日不相从。”[16](P339)加之两人诗学造诣都很深厚,诗歌互动能在一定程度上超越官场的应酬之风而充满自然不俗的温情。如《二月望日递宿南宫,和尤延之右司郎署疏竹之韵》,从吟咏馆中疏竹引出颔联“忆昔与君同舍日”[1](P951),曾经的秋雨敲窗、共话闲谈之夜与今日递宿之夜春寒料峭中的新竹相互对照,在波澜不惊、隽永传神的诗情中叙及同舍友谊。

尤、杨交谊集中表现在职事之余的“雅谑”交往,《朝天》二集中今存三首有关尤袤的“戏人之诗”均为七律。如《尤延之检正直庐窗前,红木犀一小株盛开,戏呈延之》:

水沉国里御风归,栗玉肌虏不肯肥。元是金华学仙子,新将柿叶染秋衣。不应装束追时好,无乃清癯悔昨非。为妒尤郎得尤物,故将七字恼芳菲。[1](P1048)

同是咏木犀的七律,此诗比上述南湖园组诗更显清新平淡、蕴藉深长,因为后者是在名士云集的雅集,包含更多逞才的竞技性;而此诗则是密友间“以诗为戏”,故而语言风格更切近日常的真实面貌。结尾以对方的姓氏“尤”为双关,“尤物”谓红木犀,一“妒”一“恼”活泼巧妙地逗露挑逗之意、传达爱花之情,使全诗意趣超越了一般的咏物诗,具有双方对话交流的生动意味。这一姓氏谐音的戏语在《和尤延之见戏触藩之韵以寄之》中得到了更加巧妙的运用:

侬爱山行君水游,尊前风味独宜秋。文戈却日玉无价,器宝罗胸金欲流。欬唾清圜谈者诎,诗章精悍古人羞。子房莫笑身三尺,会看功成自择留。[1](P1281-P1282)

从诗题和首句可知,这是一个以各自姓氏的谐音“蝤”(尤)、“羊”(杨)为戏的故事。颔联“文戈却日玉无价,器宝罗胸金欲流”表面描写“蝤蛑”的金黄色泽、丰腴姿态,其实从下联“欬唾清圜”、“诗章精悍”二语来看,上联两句是赞誉尤袤高超的文学才能与宽厚的气识胸襟。这样通过两姓的谐音彼此比拟小动物,在平日的“雅谑”玩笑中常常出现。据《鹤林玉露》,两人曾以“杨氏为我”“尤物移人”为对仗,“众皆叹其敏确”;又如,“一日,食羊白肠,延之曰:‘秘监锦心绣肠,亦为人所食乎?’诚斋笑吟曰:‘有肠可食何须恨,犹胜无肠可食人。’盖蝤蛑无肠也。一坐大笑。”[16](P339)此外,《新寒戏简尤延之检正》一诗虽题为“戏简”,但“戏谑”成分不大,更多是温情的关怀与相知。已有研究者指出,“戏人之诗”的写作语境本就是“交游”,“以稳定、亲密的文人交游群体为依托”,实践着“排遣忧闷、同道相知、触发追忆”等“诗可以群”的交游功能。[17]上文所述的“尤杨雅谑”即是文人士大夫之间以“戏”为“交游”的典范。尤袤去世后,杨万里为其创作的祭文也有“瓌伟诡谲,我倡公和”[16](P339)之语,对于两人“雅谑”记忆、“游戏”细节的深情书写也就别有一层感人的意味。

淳熙十四年(1187),杨万里将《西归集》、《朝天集》赠予尤袤,这两首七律也是现双方俱存的一组唱和,可见其由诗歌互相推崇、互见心意的文字往来:

西归累岁却朝天,添得囊中六百篇。垂棘连城三倍价,夜光明月十分圆。竞夸凤沼诗仙样,当有鸡林贾客传。我似岑参与高适,姓名得入少陵编。(尤袤《蒙杨廷秀送西归朝天二集赠以七言》)[7](第43册,P26854)

梁溪归自镜湖天,笔棬湖光入大篇。倾出锦囊和雨湿,炯如柘弹走盘圆。许分句法何曾付,自笑芜辞敢浪传。两集不须求序引,秖将妙语冠陈编。(杨万里《偶送西归、朝天二集与尤延之,蒙惠七言,和韵以谢之》)[1](P1213)

一个推誉对方诗集价格连城、洛阳纸贵、堪比少陵,一个回敬对方大笔如椽,并自谦自嘲、不敢浪传、不敢求人序引。尽管不如上述诸诗“忆昔”的温情与“雅谑”的亲昵,却并非一般文字应酬中的虚与委蛇,因为这份赞誉以长年的同朝密切交往与所谓“中兴四大诗人”的实际创作水准为基础,其中不乏实事求是的评价。由此,尤、杨诸多题材、形式的七律唱和也揭露出起承转合的堂皇架构之下可供琢磨回味的深层次、多元化意味。

以七律为交游唱和的首选诗体是宋初以来诗坛的普遍创作风气,在南宋淳熙后期的临安诗坛,杨万里于此方面更为突出。周必大虽立朝时间长、官位高、擅于交游唱和,但诗歌成就平淡而不“精专”;陆游七律数量多、技法精熟,却并不擅于官场社交应酬,即使在临安期间也以书写山水景物和自我心态为主。七律虽然不是杨万里用力最勤、创作成就最出色的一种诗体,但在临安诗坛比较频繁的交游中,原本偏好七绝的诗人也会在特定情况下选择更适于应酬的七律,庄重典雅的七律送别诗、婉切流畅的七律唱和诗,潜移默化地参与并改变着诚斋诗原本的创作样貌。

四、诗集传播与诗坛地位:自撰集序的推动

淳熙后期的临安诗坛交游使杨万里一方面采取官方化、公开化的公共书写姿态,另一方面选择适于交际应酬、典赡规整的七言律诗体式,构成了不同于以往“诚斋体”的新的文本样貌。不仅如此,从文学外部而言,他还充分利用行在临安著名官员、文人云集的人际资源,使之成为传播自己的创作成就、获得诗坛声望的重要空间场域和推动力量。

江湖诗人刘过投贽杨万里的诗中说:“夫子声名号浙西,作成文士欲何为。”(《投诚斋》其六)[7](第51册,P31858)清人郭麐也有诗云:“此间曾著宋诗人,一集朝天有时名。”(《仙林寺即事三首用轱辘体》)[18](P88)说明杨万里的成就不仅在典型的“诚斋体”、也不限于家乡的江西地域诗坛,立朝的《朝天集》二集在临安(浙西)诗坛一带都具有强烈的文学影响力。他在努力追求诗学新变的主观因素基础上,以京城官场缔结的人际关系为依托而展开文学交游酬唱,进行自我展示,加强与主流诗坛的沟通往来,从而扩大诗坛声望和影响力,这和他主动编撰个人诗集的行为同样可视为重要的、相辅相成的自我传播策略。从他将诗集寄赠友人的行为看来,若没有广泛而坚实的交游网络,诗集编撰便失去了传播的直接对象;而诗集的及时编撰与刻板传世,也进一步加深了其与当世诗人的交往,并提高了其个人诗名[19](P44-P46)。这一点从杨万里为自己诗集撰序的情况可以看出。

杨氏一生共九部诗集,除《退休集》为其去世后长子长孺所编,其余八集均是他随写随编,并亲手“自序”。相比于“他序”,作者自序更能够清晰、准确、深刻地表达己意,“自人言之,不若自己言之之深切著明也”[20](第四册,P1),“己意瞭然而无误”[21](P136),前人虽多就经史而言,集部自序也同样如此。一般而言,自序写作的高层目的在于作者希望“自显其名”、立名于当世及后世,源于古代“立言不朽”的创作观念。[22](P39-P48)从《诚斋江湖集序》到《诚斋江东集序》,杨万里历数自己的诗学历程与诗风变化,展现自己的游宦经历,线索尤为明晰,叙述生动亲切,成为后人评价其人其诗的重要依据。这正显示了他意欲借此自我传播、获得更高诗坛地位的强烈愿望。

由此,杨万里这些自序的写作时间也就更含深意。若仔细参照莫砺锋、张瑞君总结的关于杨万里九集创作起讫时间及集序写作时间的表格[8],可以发现,除了三度立朝之后的最后两部《江东集》、《退休集》可暂且不计,前七部诗集的创作时间跨度,从《江湖集》起始的绍兴三十二年(1162)到《朝天续集》的下限绍熙元年(1190)九月,其间长达28年,但是各诗集作序的时间,却都集中在淳熙十三年(1186)至绍熙元年(1190)的四年间,而这四年基本正属于杨万里二、三度立朝临安的阶段。杨万里自编诗集相当注重及时性,据其自序推断,二度立朝前的《江湖集》《荆溪集》《西归集》《南海集》或在编撰后很快印刻行世,但他当时并没有立刻为之自序的意识和行动。诗人自撰集序开始于淳熙十三年(1186)六月,此月作了《诚斋朝天集序》、《诚斋南海诗集序》两篇。此时杨万里已经立朝执事一年半,很可能是政治文化中心的氛围、立朝的生活经历促成了他自作集序的某种机缘,或者说,是他逐渐深刻意识到,行在临安这一文化浓厚、人才辐辏之地对于其诗集传播行世的关键意义和推动作用,因此才将此前结集的诗集一一重新作序,并从此形成“一官一集”必自序的习惯。若进一步细绎这些自序的写作时间,《江湖》《荆溪》《西归》《南海》四集的自序撰于诗集完成的多年后,即二度立朝时期;二度立朝之后的《江西道院集》、三度立朝之后的《江东集》,两篇自序分别作于诗集刚刚编撰结集之际,即分别是淳熙十六年(1189)十月、绍熙三年(1192)五月。而只有《朝天集》《朝天续集》例外,在整部诗集创作完毕之前已经作成自序:《朝天集》时间下限在淳熙十五年(1188)三月,自序撰于淳熙十三年(1186)六月;《朝天续集》下限在绍熙元年(1190)九月,自序撰于绍熙元年(1190)四月。杨万里似乎在迫不及待地想通过写作自序,来展示自己的官宦经历、诗学历程与诗学思想,这似可说明,立朝时期的杨万里尤其希望能够充分利用行在临安的文化、人缘等资源优势,尽快展示、传播自己的诗学思想和创作成就。在临安时期集中写作诗集自序,就成为其努力扩大个人诗名声望的重要策略之一。

从自序内容来看,《朝天集》自序是其中最重要的一篇,直接从诗思来源与创作动因的角度,展示了临安立朝之交游对于诗人的深刻影响。据《诚斋朝天集序》,杨万里还家居丧的两三年并无诗作,重新拾笔为诗的过程经历了三次微妙的波澜:先是经长子长孺的提醒,认识到“三年不为诗,诗必颓”;在拜命入京途中,也是“仅仅得二十馀诗,然自觉其扌干格不如意”;最后在京就职,“被朝旨为铨试考官,与友人谢昌国倡和”,终于“忽混混乎其来也”[1](P3266)。可知此时他诗思重来的关键点,就是淳熙十二年(1185)与友人谢昌国的“倡和”,此即《朝天集》中的《类试所戏,集杜句跋杜诗,呈监试谢昌国察院》一诗。“忽混混乎其来也”,与前度形容自己诗学转关的“则浏浏焉,不复前日之轧轧矣”,在表述上有类似之处,正是与友人的一唱一和、相互启发点拨,使其诗思有混沌重开之状,虽不如“浏浏”达到文思泉涌的程度,但也成为其重新大规模创作的机缘,这正来自于同朝同僚的文学交游。“朝天”时期的交游酬唱,自此打开端倪。杨万里其他几篇诗集自序的内容均是关于自身创作体验、游历经历等,只有此篇专门论及“倡和”,可见临安立朝之交游对其影响深刻,他本人就有比较明确的理性认识。正是这种理性认识与自我觉察,使其自觉地顺应临安政坛与诗坛交游风气、把握交游机遇,进而在诗歌中展示出特定交游场合、交游场景的特定公共姿态,敏锐选择并充分利用文学传统上更具交际应酬功能的七言律诗体式,由此,这些建立在其业已获得的巨大诗艺突破及成就之基础上的因素,充分巩固了其个人的诗坛地位与诗坛声望。

总之,临安作为南宋政治中心的人才集聚功能,杨万里本人的文学交游意愿与能力,两者绾结成淳熙后期、绍熙初年临安诗坛生态的一股重要力量。其在这短短几年中,与朝廷官员文人群体所建立的人际网络、所进行的文学交游,都在诗作的公共书写姿态中、在七律体送别诗与唱和诗中得到了集中体现,这对于当时士人群体对其诗歌成就的认可与推崇、对其诗歌的地域传播有着重要意义,也是杨万里能够引领中兴诗坛的背景与纽带。