高铁网络化对区域经济及差距影响研究

牛树海,张可欣

(郑州大学 商学院,河南 郑州 450001)

交通基础设施投资能够对区域经济的发展产生重要影响已经成为各界共识。自日本新干线投入商业运营以来,高速铁路对交通运输方式产生了深远影响,也极大地提高了地区可达性,刺激了沿线区域经济发展[1-3]。中国自2008年第一条时速为350千米每小时的京津城际铁路开通后,就进入了高速建设时期,截至2020年底,中国高速铁路运营里程为3.79万千米,占世界高铁总量的66%以上,高速铁路网络体系由“四纵四横”向“八纵八横”加密,覆盖了全国80%以上的大城市。

目前,国内外就高速铁路对区域经济发展的影响进行了大量的研究,主要集中在以下方面:一是高速铁路建设对区域经济发展影响定性研究。大部分研究认为,高速铁路建设不但通过大规模的投资拉动了沿线区域的经济发展,还通过改善沿线城市的连通程度,能够促进区域间的人员流动,加速和扩大各类信息、技术等的流动,带动产业结构的转型升级,促进区域经济增长[4]。也有部分研究认为高速铁路对区域经济发展影响并不明显[5]。二是高速铁路建设对区域经济发展影响定量研究。既有利用交通需求模型定量预测高速铁路所提升的时间效益和通达效益来分析对区域经济发展影响[2],也有运用倍差、OLS、2SLS等模型对高速铁路建设对区域经济发展进行定量分析[4]。三是高速铁路的影响机制研究。有研究认为高速铁路对区域发展的影响主要通过提高沿钱城市可达性[6-7],缩短区域间时空距离,产生时空收敛作用,重塑区域与城市空间结构,有利于区域经济发展[8-9]。四是高速铁路网络空间结构研究,认为中国高铁网络总体还比较松散且区域发展不平衡[10]。

总体来看,随着高速铁路规划的逐步实施,高速铁路营运里程增加,高速铁路对中国区域经济影响越来越显著,对于高速铁路的社会、经济效益等研究也越来越深入。综合目前研究成果,高速铁路对区域经济影响研究主要聚焦单条高速铁路对区域经济发展影响,高铁网络化对区域经济发展影响的研究目前尚为空白。本文拟解决以下问题:一是高速铁路网络化如何界定;二是高速铁路网络化对区域经济影响;三是高速铁路网络化影响是否具有地区差异(东、中、西)。

一、研究设计

(一)高速铁路网络化界定

中国高速铁路建设和运营总里程虽然获得了快速的发展,但其网络化程度还较低,无法用上述两种方法来衡量其网络化的影响。本文借鉴连接率(β指数)的思想,设定当一个节点有两条不同线路通过时,其已经形成了网络,可以获得网络化所带来的规模和范围效应;当一个节点只有一条线路通过时,则没有形成网络,无法获得网络化所带来的规模和范围效应。故本文要研究的问题可以表述为,两条以上高速铁路开通与只有一条高速铁路开通对区域(城市)经济发展影响是否具有差异性。

(二)模型设计及变量说明

倍差(DID)模型是通过比较实验组与对照组的变化,从而更准确测量出某一特定事件或政策带来的净效应,可以有效克服模型内生性问题。国内外已经较多运用倍差研究高速铁路对区域经济发展的定量研究[13],本文拟采用倍差检验高速铁路网络化对区域经济发展的净效应,回归模型见式(1)。

Yit=β0+β1wit+β2tit+β3wit×tit+αXit+εit

(1)

其中,Y为被解释变量,借鉴已有研究[14],本文选取了地区实际GDP和人均GDP来衡量高速铁路网络化对区域经济发展的影响。i表示第i个地区,t表示第t年。w为地区虚拟变量,当研究未形成网络的高速铁路开通对区域经济发展影响时,只有一条高铁开通城市为实验组,赋值为1,则无高铁城市为对照组,赋值为0;当研究形成网络的高速铁路开通对区域经济发展影响时,开通两条以上高速铁路地区为实验组,赋值为1,只有一条高速铁路开通地区为对照组,赋值为0。t为时间虚拟变量,当研究未形成网络的高速铁路开通对区域经济发展影响时,只有一条高铁开通城市高铁开通前t赋值为0,开通后t赋值为1;当研究有两条以上高速铁路开通对区域经济发展影响时,则设定高速铁路网络节点城市第二条高铁开通前t赋值为0,开通后t赋值为1。

W×t为地区虚拟变量和时间虚拟变量的交叉互乘项,W×t的系数β3代表了某一事件或政策发生的影响,在本文中,β3代表高速铁路网络化对区域经济发展的影响,如果形成高速铁路网络化地区与未形成高速铁路网络地区相比,更能够推动区域经济发展,则β3的系数应该显著为正。ε为随机扰动项。

X为其他控制变量,本文根据相关研究成果,选择地区人口密度、城乡居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额、地方一般公共预算支出、地区房地产开发投资额、产业结构指数②为控制变量,具体变量及含义见表1。

表1 变量表达及含义

(三)数据说明

时间变量选取,由于要评估高速铁路网络化对区域经济发展影响的效果,2009 年武汉、合肥最早形成了高速铁路节点,因此,本文时间范围选择为2006—2017年;地区变量选取,为了最大程度反映高速铁路网络化对区域经济影响,本文选择各省(区、市)开通两条以上高速铁路的35个大中城市作为实验组,选择与开通高铁大中城市距离邻近、经济发展趋势一致、只开通一条高速铁路的19个城市作为对照组。特别强调的是,时间虚拟变量的选取依赖于高速铁路开通具体时间节点,本文中高速铁路开通时间节点均通过政府工作报告、政府网站及权威媒体报道采集。文章所用原始数据均来源于研究时间段内的《中国统计年鉴》、相关省(市、区)统计年鉴、相关城市统计年鉴及政府公报。地区实际GDP数据是由统计年鉴中的地区GDP总量和GDP指数计算得来的,以2006年各城市的GDP总量作为基数,次年该城市实际GDP等于上一年的GDP总量乘以GDP指数(以上一年为基期)/100。

(四)变量描述性统计

为减弱模型中数据的异方差性,对变量中的绝对量取对数处理,得到各个变量的统计结果如表2所示,被解释变量Y中位数为1 886.513,均值为3 185.294,说明地区GDP的分布存在明显的左偏特征,LnY平均值为7.55,最小值为4.43,最大值为10.16,标准差为1.05,说明不同地区之间GDP的差异比较大。

此款洗衣机创新研发带有水质检测的智能投放系统,内置多种智能传感器,可自动感知水质硬度、衣物重量、脏污程度,针对不同面料,自动添加并控制洗衣液、柔顺剂的投放量,提供新的洗护体验。

表2 主要变量的描述性统计

二、实证结果分析

(一)高铁开通对区域经济影响

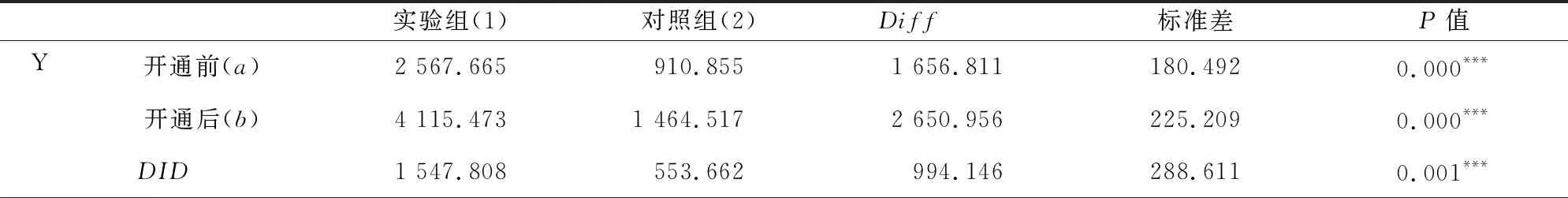

1.单变量分析。高速铁路开通对区域经济的影响可以通过高速铁路开通前后实验组和对照组变化情况来分析,其时间和地区单变量分析结果如表3所示。在高速铁路开通以前,实验组与对照组的平均地区GDP分别为2 567.665和910.855亿元,两者相差1 656.811亿元,并且在1%水平上显著,说明在高速铁路建成前,对照组的地区GDP要低于实验组地区GDP。在高速铁路开通以后,实验组和对照组的地区GDP分别为4 115.473和1 464.517亿元,两者相差2 650.956亿元,在1%水平上显著,虽然高速铁路开通之前与高速铁路开通之后同样在1%水平下显著,但开通后的地区GDP增长幅度高于开通前,说明高速铁路开通有可能促进了地区GDP增长。在对高速铁路开通地区的地区GDP进行倍差后,地区GDP增长值为994.146亿元,且在1%水平上显著,从统计上证明了在高速铁路开通对地区GDP增长有明显促进作用。人均GDP增长与地区GDP增长具有同样的特征。

表3 单变量检验结果

2.基本回归分析。根据高铁开通对区域经济影响单变量回归分析可知,高速铁路开通对于地区经济发展具有一定的促进作用,但高速铁路开通并不是地区经济发展的唯一因素。为了消除定量分析的内生性问题,并通过回归分析进一步检验模型的稳健性,依次加入控制变量地区人口密度、城乡居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额、地方一般公共预算支出、地区房地产开发投资额、产业结构指数来分析对地区GDP的影响(见表4)。

表4 高速铁路对地区GDP的影响

表4汇报了高速铁路影响区域经济增长的 DID 估计结果,根据时间因素和地区因素的交叉项W×t,在逐步加入控制变量的情况下,高速铁路对地区GDP的影响仍保持在1%的水平上显著为正,表明高速铁路的开通显著提高了地区GDP,成为地区经济发展一个非常重要的引擎。

表4也反映出了控制变量对地区经济增长的影响,从R2来看,随着控制变量的逐步加入,R2由0.435增加至0.711,可见增加控制变量对于解释地区经济增长具有重要的作用。地区人口密度、城乡居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额等对地区GDP的影响始终保持在1%水平下显著为正,说明地区人口密度、城乡居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额都能够促进地区GDP发展;产业结构指数对地区GDP影响始终保持在5%水平下显著为正,这表明产业结构升级对于单条高铁开通城市来说具有明显促进作用。

(二)高铁网络化对区域经济影响

1.单变量分析。高速铁路网络化对区域经济影响可以通过高速铁路形成节点前后实验组和对照组变化情况来分析,其时间和地区单变量分析结果如表5所示。表5给出了实验组与对照组在高速铁路形成节点前后地区GDP的变化情况。在高速铁路网络化以前,实验组与对照组的地区GDP分别为3 492.242亿元和2 567.665亿元,两者相差924.577亿元,并且在5%水平上显著,说明在高速铁路形成节点前,对照组的地区GDP要低于实验组地区GDP。在高速铁路形成节点后,实验组和对照组的地区GDP分别为7 480.286亿元和4 115.473亿元,两者相差3 364.812亿元,在1%水平上显著。因此,高速铁路形成节点后的地区GDP幅度要高于形成节点前,说明高速铁路形成节点促进了地区GDP增长。在对高速铁路形成节点前后地区GDP进行倍差后,地区GDP增长值为2 440.236亿元,且在1%水平上显著,从统计上证明了在高速铁路开通对地区GDP增长有明显促进作用。人均GDP增长在高速铁路形成节点前后并没有形成显著的差异,说明高速铁路网络化对人均GDP没有显著的促进作用。

表5 单变量检验结果

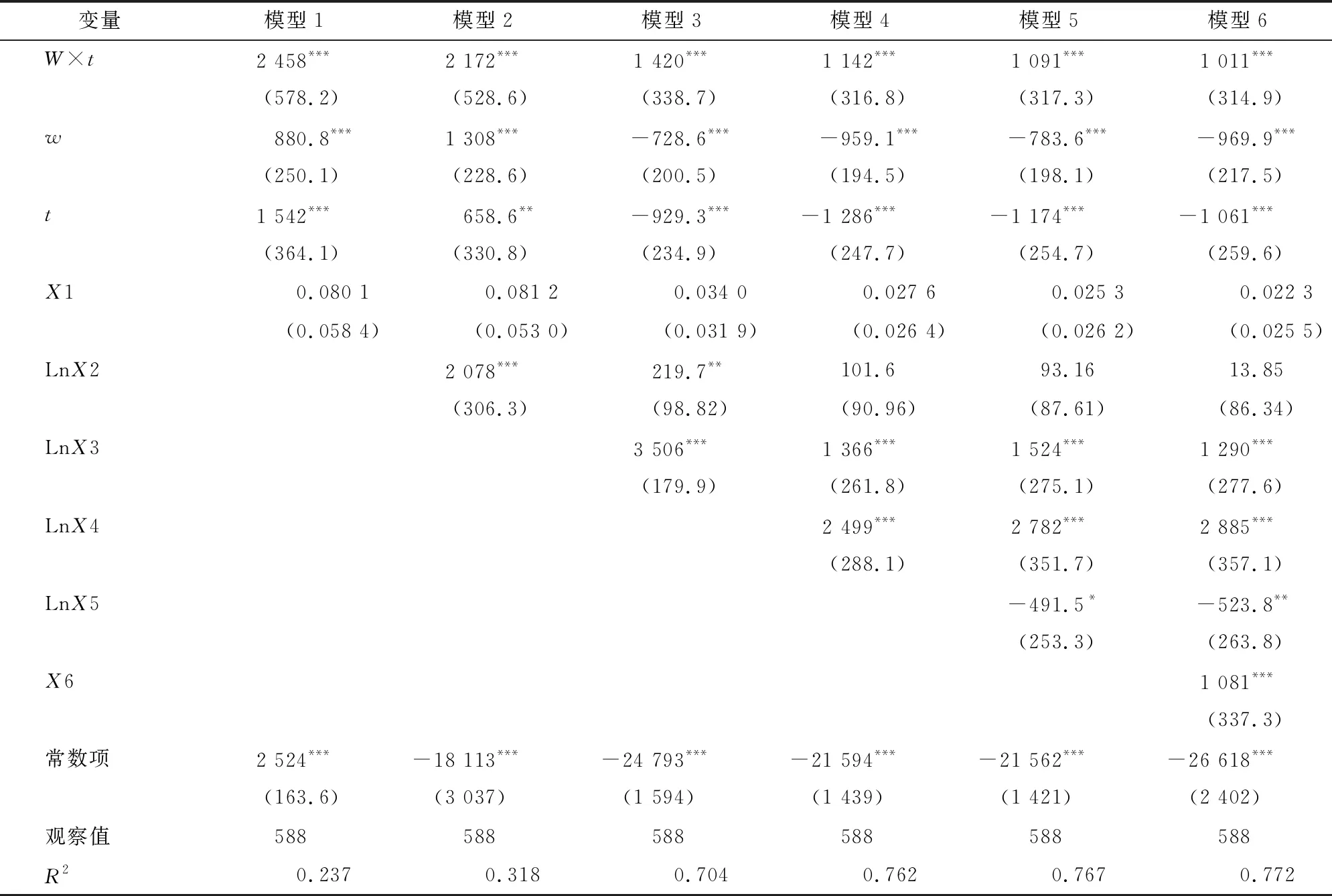

2.基本回归分析。根据上述单变量回归分析可知,高速铁路网络化对于地区经济发展具有一定的促进作用,但高速铁路开通并不是地区经济发展的唯一因素,根据其R2也可以知道,还有其他因素影响地区经济的发展,为了消除定量分析的内生性问题,并通过回归分析进一步检验模型的稳健性,依次加入控制变量地区人口密度、城乡居民人均可支配收入、城乡居民储蓄年末余额、地方一般公共预算支出、地区房地产开发投资额、产业结构指数来分析对地区GDP的影响(见表6)。

表6 高速铁路网络化对地区GDP的影响

表6说明了高速铁路网络化影响区域经济增长的 DID 估计结果,根据时间因素和地区因素的交叉项W×t,在逐步加入控制变量的情况下,高速铁路网络化对地区GDP的影响始终保持在1%的水平上显著为正,这表明高速铁路网络化对地区GDP发展有明显的促进作用。

表6说明了控制变量对地区经济增长的影响。从R2来看,随着控制变量的逐步加入,R2由0.237增加至0.772,可见增加控制变量对于解释地区经济增长具有重要的作用。城乡居民储蓄年末余额、地方一般公共预算支出、产业结构指数等对地区GDP的影响始终保持在1%水平下显著为正,说明城乡居民储蓄年末余额、地方一般公共预算支出、产业结构高级化都能够明显促进地区GDP发展;城乡居民人均可支配收入在模型2和模型3中显著,在模型4、5、6中不显著,表明城乡居民人均可支配收入对于高速铁路网络化地区经济发展影响不稳健。

(三)高铁网络化对东中西部区域经济影响

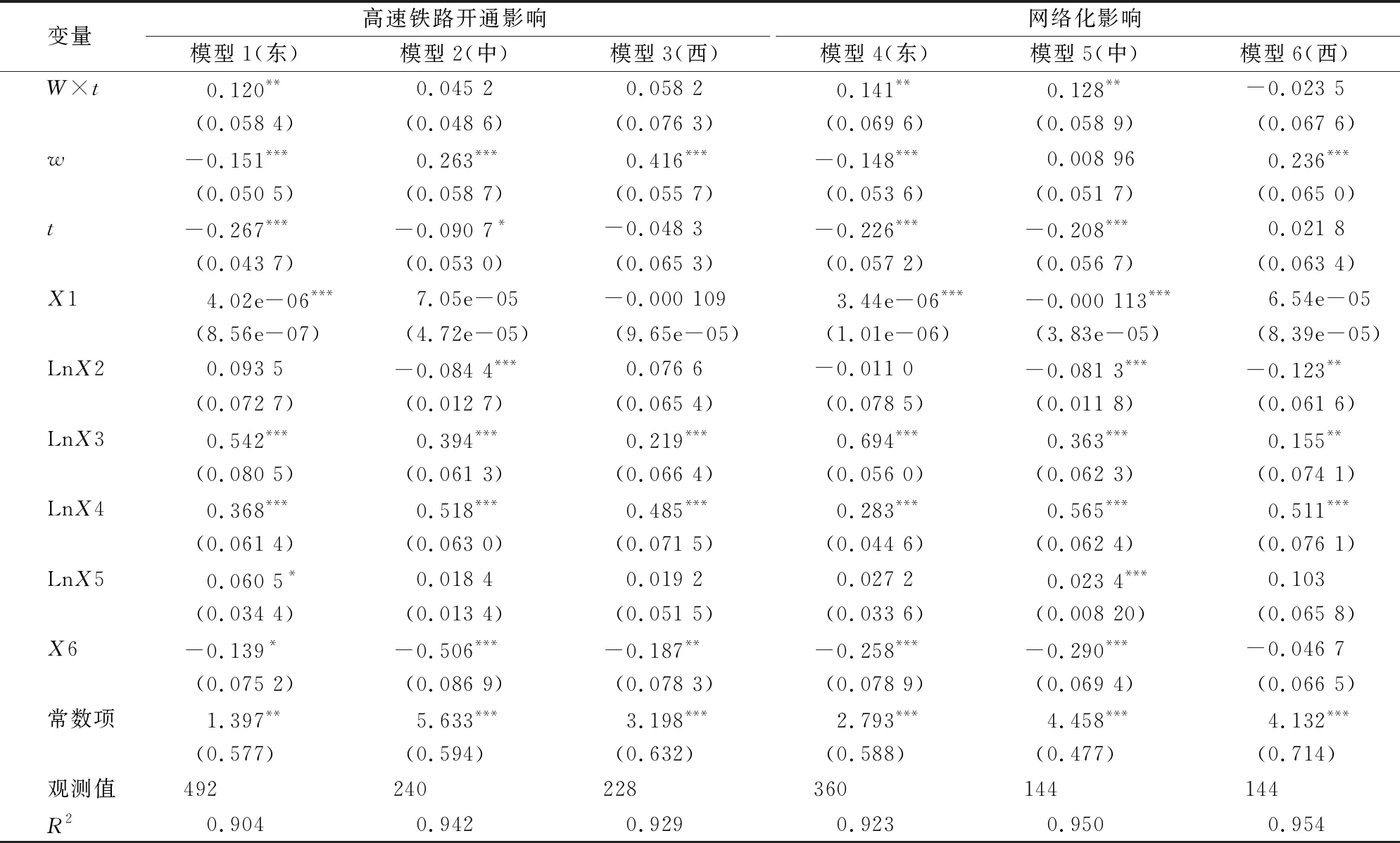

为进一步分析高速铁路网络化影响经济增长的地区差异性,本文将样本城市划分为东、中、西三部分,其中,东部包括41个样本城市,中部包括20个样本城市,西部包括19个样本城市。截至2017年,共有35个城市构成了高速铁路节点网络,东部包括北京、天津、石家庄、沈阳、大连、上海、南京、杭州、福州、厦门、济南、青岛、广州、深圳、惠州、东莞、海口、三亚等18个城市,共计54条高速铁路线;中部包括太原、长春、哈尔滨、合肥、郑州、武汉、湘潭、长沙、南昌等9个城市,共计37条高速铁路线;西部包括重庆、成都、贵阳、昆明、西安、兰州、呼和浩特、南宁等8个城市,共计30条高速铁路线。其对东中西部区域经济的影响分析如表7所示。

表7 东、中、西部地区回归结果

在表7中,模型1、2、3分别为东、中、西部地区高速铁路开通对地区经济影响的分析结果,模型4、5、6分别为东、中、西部地区样本城市高速铁路网络化对地区经济影响的分析结果。根据表7中模型1看出,东部地区交叉互乘项前的系数β3为0.120且通过了0.05置信水平下的显著性检验,这表明高速铁路开通对于东部地区的经济发展有明显的促进作用。从模型2、3可以看出,虽然中、西部地区交叉互乘项前的系数β3分别为0.045 2、0.058 2,均为正值,但都未通过显著性检验,表明中、西部地区高速铁路开通并没有明显促进中、西部地区经济发展。分析其原因如下:首先,中西部地区相对于东部地区来说,无论是经济发展环境还是产业基础都较为落后,经济增长动力不足;其次,中西部地区高速铁路密度较为稀疏,不足以支撑中西部地区经济发展;最后,中西部地区特别是西部地区高速铁路开通时间比东部地区晚,其对区域经济发展的促进作用还没有显现出来。

根据模型1、2、3还可以看出,除了交叉互乘项的系数外,对于东部来说,控制变量X1(人口密度)、X3(城乡居民储蓄年末余额)、X4(地方一般公共预算支出)、X5(房地产投资额)、X6(产业结构指数)均通过了显著性检验,说明这些因素都对东部地区经济发展产生了影响,X2(城乡居民人均可支配收入)不显著。对于中部来说,X2(城乡居民人均可支配收入)、X3(城乡居民储蓄年末余额)、X4(地方一般公共预算支出)、X6(产业结构指数)均在1%水平上显著,说明这些因素对中部地区经济发展具有很大的推动作用。对于西部来说,X3(城乡居民储蓄年末余额)、X4(地方一般公共预算支出)、X6(产业结构指数)均通过了显著性检验,说明这些因素对西部地区经济发展具有很大的推动作用。

根据表7中模型4、5、6可以看出,东部和中部地区交叉互乘项前的系数均在5%水平下显著,说明高速铁路网络化对于东部地区和中部地区的经济增长起到了明显的促进作用,而西部地区交叉互乘项前的系数未通过检验且为负,表明高速铁路网络化对于西部地区的经济发展未有明显的促进作用。分析其原因如下:一是东、中部地区基础设施比较完善,高等级基础设施的边际效益相对较高,而西部地区基础设施相对比较落后,高等级基础设施的边际效益相对较低[15];二是东、中部地区高速铁路网络基本形成,西部地区高速铁路网络水平还较低。

根据表7中模型4、5、6还可以看出,除了交叉互乘项的系数外,对于东、中部来说,控制变量X1(人口密度)、X3(城乡居民储蓄年末余额)、X4(地方一般公共预算支出)、X5(房地产投资额)、X6(产业结构指数)均通过了显著性检验,说明这些因素都对东、中部地区经济发展产生了影响。对于西部来说,X2(城乡居民人均可支配收入)、X3(城乡居民储蓄年末余额)、X4(地方一般公共预算支出)均通过了显著性检验,说明这些因素对西部地区经济发展具有很大的推动作用。

表7中所有模型均表明,不管影响显著不显著,产业结构指数对区域经济发展影响的回归系数均为负值,这表明产业结构高级化在研究阶段不仅没有对地区经济增长起到促进作用,反而降低了地区经济增长规模,这也表明,我国进入新常态下,产业结构升级过程中对地区GDP影响具有阵痛。

(四)反事实检验

为了确保前文结论的准确性,本文借鉴已有的研究[16],通过改变虚拟变量t设置的反事实检验进行稳健性检验。根据上述研究结论,分别对一条高速铁路和高速铁路网络化对地区GDP影响进行反事实检验,以验证方法的科学性和数据的准确性。假设各地开通运营第二条高速铁路线路的时间提前2年,而方程中的交叉互乘项仍然是显著的,则认为地区经济发展并非来源于高速铁路网络化过程,反之,则说明高速铁路网络化确实对区域经济发展有明显的促进作用,回归结果见表8。表8中的模型1为只有一条高速铁路城市开通时间提前2年的情况下得到的回归结果,模型2为高速铁路形成节点时间提前2年的情况下得到的回归结果。

表4中模型6和表6中模型6交叉互乘项W×t的系数均在1%水平显著,而在表8中,分别对开通一条高速铁路和开通第二条高速铁路提前2年进行回归,回归得到的交叉互乘项W×t的系数呈现明显的差异,模型1中W×t的系数仍然在1%水平下显著,这反映了只有一条高速铁路通过地区对地区GDP的影响并不稳定,之所以在表4中统计结果显著,可能源于其他政策因素或随机性因素。模型2中W×t的系数则未通过显著性检验,反映了对于形成高速铁路节点城市来说,高速铁路网络化促进了其经济发展,表6中统计结果显著正是高速铁路网络化对其GDP影响的结果,并不是源于其他政策因素或随机性因素。

表8 反事实检验结果

三、结论及建议

我国高速铁路用10多年的时间初步建立了比较完善的高速铁路网络,极大地方便了人民的出行,提高了城市的可达性,促进了当地经济的发展。本文定量分析高速铁路网络化对区域经济增长的影响,得到如下结论。

(1)高速铁路对未形成高速铁路网络城市经济发展影响并不显著。本文通过对开通一条高速铁路城市与无高速铁路城市倍差对比,发现高速铁路开通并不是沿线未形成高铁网络城市经济发展的主要影响因素,可能是由于缺乏要素吸纳能力,高速铁路开通使得未形成高铁网络城市产生“隧道效应”,导致劳动力等生产要素加速外流,反而抑制未形成高铁网络城市经济增长。(2)高速铁路网络化明显提高了网络节点地区经济增长。本文通过对形成高速铁路网络节点城市与只有一条高速铁路开通城市倍差对比,发现高速铁路网络化对网络节点地区经济增长影响非常显著,由于高铁枢纽城市大多经济发展基础较好,高速铁路网络化提高了区域之间的可达性,进一步强化了人员流、信息流的速度及规模向枢纽城市的集聚,从而促进了对网络化城市的经济发展。(3)高速铁路网络化对网络节点地区经济增长影响具有明显的区域差异性。本文通过对东、中、西部地区高速铁路网络节点对地区经济增长影响的研究,发现东、中部地区高速铁路网络化形成对地区经济增长具有明显的影响,西部地区并不明显。这与高速铁路密度地区差距和整体经济发展水平呈现明显的相关性。

高速铁路网络化所带来的经济增长是多方面的,且这种影响在不同区域间的表现不尽相同[17],不同等级的城市间存在一定的差异[18]。网络化过程对于区域产业结构及不同产业间的影响等[19],都是非常值得研究的课题。基于以上结论,本文提出了如下对策建议。

(1)完善高速铁路网络。大量研究表明,交通基础设施能够通过技术创新直接促进经济发展,还可以改善运输条件,降低企业的生产和分销成本,提高企业的生产效率,促进企业在一定范围内的集聚,形成“运输诱导的聚集效应”。高速铁路建设投资规模巨大,能够直接拉动经济发展,带动大量劳动力就业,也能够增加消费者收益、减少拥堵、增强劳动力等要素空间转移及匹配效应,产生更广泛的间接收益。高速铁路网络化,进一步削弱了生产要素流动的空间壁垒,能在更广的范围进行资源要素优化配置。进一步完善高速铁路网络化:一是要在“八纵八横”主框架下,加大区域连接线的规划建设,提升网络密度,最大限度地发挥其对区域经济的促进作用。二是优化高速铁路网络的区域布局,加大西部地区的高速铁路建设投入,增加西部地区高速铁路里程及密度,形成沿高速铁路经济带,统筹经济因素与非经济因素,市场运作与政策扶持并重,使其由经济和地域上的边缘上升为国家对外开放的前沿。三是推进与周边互联互通,按照“零距离”换乘要求,同站规划建设以铁路客站为中心、衔接其他交通方式的综合交通体,扩大集装箱中心站、末端配送等货物集散服务网络,形成配套便捷、站城融合的现代化交通枢纽。(2)发展高速铁路经济。高速铁路投资能够拉动国民经济的许多产业部门,除了最直接影响到的铁路运输设备制造业和建筑业,非金属矿采选业、非金属矿物制品业、金属矿采选业、金属冶炼及压延加工业等行业也能够间接受益于高铁建设。除此之外,高速铁路通过可达性改变城市间经济联系,还可以带动旅游业、高等级服务业等第三产业发展。因此,要培育壮大高铁经济新业态,加快交通邮政业、批发零售业、信息技术服务业、住宿餐饮业、租赁商服业和科研服务业等发展,优化沿线各地的资源配置,强化产业的区域分工,从而带动沿线区域产业发展。(3)缩小区域发展差距。实证研究表明,高铁建设具有改变城市空间结构和经济结构的潜力,能够增强沿线城市的集聚效应。但是,高速铁路对不同发展阶段地区影响有很大的不同,发达地区受益于高铁网络可达性和网络经济效应远高于发展中地区。因此,高速铁路网络可能扩大区域发展差距。在高速铁路网络化过程中,要进一步发挥高速铁路网络的“空间溢出效应”,增强发达地区流向发展中地区的人员流、信息流的速度及规模,提高要素配置效率,推动发展中地区经济增长。

注释:

①网络效应是指随着网络的不断发展,其所提供服务的平均成本逐渐降低、有效性逐渐增强。交通网络效应表现为一定区域范围内的N个节点均与其他节点通过交通线路连接,假设每个线路运输量为1个单位,则N个节点的交通线路总运输量为Q=N(N-1)单位,每增加1个节点,总运输量将比原来增加 2(N-1)单位。

②产业结构指数可以用来反映产业结构高级化程度。根据三次产业划分将GDP分为3个部分,计算三次产业比重,将这些产业由高层次到低层次加以排列,所得的比重分别记为qij,产业结构指数W如下:

式中,W越大,该区域结构产业结构指数越大,表明产业结构高级化水平越高。