汉地二至六世纪佛像神圣观念新探

吴 虹

(复旦大学 哲学学院,上海 200433)

佛教的传入被认为在很多方面改变了传统的汉地习俗,其中之一就是偶像崇拜的确立。佛像崇拜被认为是佛教最典型的固有属性,甚至佛教在汉文化中被称为“像教”。佛教所到之处,似乎必然伴随着造像活动和佛像崇拜行为的蔓延。一般认为,汉地本没有偶像崇拜传统,随着两汉之际佛教入华,佛像崇拜的观念和实践进入汉地,偶像崇拜自然在汉地传播开来,影响汉地祭祀、墓葬等文化习俗。(1)巫鸿认为东汉末期流行的西王母正面像是汉地最早的崇拜偶像,而此类偶像的出现是受到了佛像的影响(巫鸿:《武梁祠 中国古代画像艺术的思想性》,上海:生活-读书-新知三联书店,2015年,第142~61页)。这一有关汉地偶像崇拜起源的观点被广泛接受,进而影响墓葬等方面的研究,如郑岩:《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》,北京:北京大学出版社,2013年,第168~194页。

以上汉地佛像崇拜的传统认知建立在两个隐藏前提之上。其一,佛像的神圣性,即其作为崇拜偶像的合法性,在二世纪佛像进入中国之始,就已经在佛教文化中得到确立;其二,本没有偶像崇拜传统的汉地,也毫无困难地接受了这一外来观念。然而,最新的一些研究对以上两点前提都提出了挑战,让我们有必有重新考虑佛像刚进入中国时的观念和功能,去思考围绕佛像展开的神圣性观念和宗教实践是否经历过一个动态的发展历程。

一、 印度和健陀罗的早期佛像观

佛像发源地的印度和健陀罗地区有关佛像崇拜兴起时点的研究是本文展开的基础。在印度和健陀罗,舍利因为是佛陀的神圣遗存,自然成为了最早、也是最为合法的崇拜对象。而佛像作为人造的形象,缺乏这一天然的神圣属性。虽然拟人的佛陀形象在公元前后已经在叙事浮雕中出现,但独立佛像的出现要到迦腻色伽时期左右(127年开始)。(2)相关问题最新的研究综述,请见Robert DeCaroli, Image Problems: The Origin and Development of the Buddha’s Image in Early South Asia (Seattle: University of Washington Press, 2015) 12-28.并且最早的独立佛像也非立刻获得了崇拜对象的合法性。Juhyung Rhi分析健陀罗早期单体佛像肉髻上的凹槽,认为是为了安放舍利而设置,进而推测佛像最初是通过盛纳舍利,依附于舍利的神圣价值而逐步获得自身的神圣属性。(3)Juhyung Rhi, “Images, Relics, and Jewels: The Assimilation of Images in the Buddhist Relic Cult of Gandhāra: Or Vice Versa,” Artibus Asiae 65.2 (2005): 169-211.Minku Kim着眼于马图拉最早的佛像,通过分析它们的类型(皆为佛立像)、安置地点(集中于法显《佛国记》中的重要佛陀经行处)和铭文,进而推测这些最早的马图拉佛像是伴随当地对佛陀经行处的崇拜而出现,帮助再现佛陀经行的场景,而非完全独立发展出现的崇拜偶像。(4)要特别指出的是,Minku Kim在文中并不认为对经行处的崇拜直接导致了佛像崇拜,但与经行处崇拜的结合,为佛像最后被大众接受为崇拜对象提供了心理基础。Minku Kim, “Where the Blessed One Paced Mindfully,” Archives of Asian Art, October 2019, 181-216.Kim和Rhi的观察地区不同,但两人结合实物和文献的精彩分析都趋向同一结论,即最早期的佛像并不是立刻就被认可为是具有神圣属性的崇拜对象,佛像最早也不一定是作为偶像而被建造。根据健陀罗地区寺庙布局中造像龛的流行以及考古所见的舍利崇拜的衰落时间,学者推测佛像崇拜的普遍确立要到公元200年后。(5)Kurt Behrendt (The Buddhist Architecture of Gandhāra, Leiden: Brill, 2004) 从寺庙布局中佛像龛的出现和位置变化判断,在健陀罗地区佛像成为崇拜对象的普遍确立要到公元200年后。Wannaporn Rienjang认为舍利崇拜也在大致200年开始陷入消退,推测可能是此时兴起的佛像崇拜开始取代舍利的核心地位。 “The Chronology of Stūpa Relic Practice in Afghanistan and Dharmarājikā, Pakistan, and Its Implication for the Rise in Popularity of Image Cult,” eds. Wannaporn Rienjang and Peter Stewart, Proceedings of the First International Workshop of the Gandhāra Connections Project, University of Oxford, 23rd-24th March, 2017 (Oxford: Archaeopress, 2017) 93-102.

支娄迦谶179年翻译的《道行般若经》有一段经典对话常被学者引用,用来反映早期佛教对于佛像的态度:

昙无竭菩萨语萨陀波伦菩萨言:“譬如佛般泥洹后,有人作佛形像,人见佛形像,无不跪拜供养者。其像端正姝好,如佛无有异,人见莫不称欢,莫不持华香缯彩供养者。贤者呼佛:佛神在像中耶?”萨陀波伦菩萨报言:“不在中。”(6)《大正新修大藏经》(下简称《大正藏》)第8册,东京:大正一切经刊刻会,1924~1932年,第476页。

经文中明确指出,神不在像中,因此佛像没有作为崇拜对象的直接基础。那造像的功用为何?经文继续描述:“所以作佛像者,但欲使人得其福耳……欲使世间人供养得其福。”(7)《大正新修大藏经》(下简称《大正藏》)第8册,东京:大正一切经刊刻会,1924~1932年,第476页。同样是大约东汉末被翻译的《佛说作佛形象经》进一步阐明造像的功德、来世的种种好福报,如生为富家子、生帝王王侯家、生作遮迦越王、生第七梵天上等等。(8)《大正藏》)第16册,第788页。但经中继续说:

作佛形像。后世生常敬佛慈心于经。常持杂缯彩好华好香然灯火诸天下珍宝奇物持上佛舍利。(9)《大正藏》)第16册,第788页。

可见能有机缘继续践行佛道也被认为是作佛形象的福报之一。礼敬佛道的行为包括礼敬佛、经和佛舍利,值得注意的是,佛形象并不在官方认可的的礼敬对象之中。

当然,除了作为积福的手段,佛像还有一个在早期阶段就存在的重要功用。大约二世纪成书的《天业譬喻经》是最早编纂的佛教经典之一。这部早期经典中存在一个固定的“观看佛陀形象—观者心生喜悦(prasāda)”的叙事模式。这一模式体现了当时的一个观念,即观看佛像能激发观者心中的宗教情感,帮助升起一种能产生巨大业力回馈的对于佛法的欢喜之情。(10)Andy Rotman, Thus Have I Seen: Visualizing Faith in Early Indian Buddhism (Oxford: Oxford University Press, 2008) 65-150.

以《天业譬喻经》中优波毱多尊者和魔王波旬的故事为例。一次尊者对魔王说,我没有见过佛陀色身,而你见过,请为我变化佛陀的形象。魔王同意,但请优波毱多尊者不要礼拜自己。而后魔王现佛陀金色光明身,三十二相、八十种好,尊者欢喜雀跃,不觉为之礼拜。魔王深感忐忑,问尊者为何背弃约定。尊者回答我是礼拜佛陀,而非礼拜于你。魔王继续问,你在我面前跪拜,这如何不是礼拜于我?优波毱多尊者解释说,如同一个人在泥做的佛像表现礼拜的姿态,他不是在礼拜面前的泥像,而是礼拜心中升起的佛的意象。同理,我看到你在现场化现出佛陀的形象,我不是礼拜魔王,而是礼拜心中升起的佛的意象。(11)根据Rotman, Thus Have I Seen, 第170、174页翻译。

考察早期经典对于佛像的态度,结合基于佛像实物和考古材料的讨论,现在的学术界倾向于认为在三世纪之前,在印度和健陀罗地区,佛像还未获得广泛确立的崇拜偶像地位,更多的是工具性的认识手段(积福的手段或观想的道具)。文献记载佛教于东汉末年进入中国。现在考古已知的最早的纪年佛像是重庆丰都出土的125年摇钱树上的佛像。(14)何志国:《论早期佛像在长江流域的传播——以汉晋考古材料为中心》,《东南文化》2004年第3期。何志国还列举了彭山东汉永元十四年(102年)尖顶帽胡俑,但尖顶帽胡俑是否为佛像值得怀疑。由此可知,佛像崇拜在佛教发源地的确立,晚于佛教进入中国,甚至晚于汉地最早的佛陀形象。因此很有可能,汉地最早的佛像并不是作为神圣的崇拜对象而被认知。回归到汉地的发展,我们由此不免产生了类似的疑问:在汉地,佛像是何时、如何获得崇拜偶像的合法地位的?造像实践在早期佛教发展中的重要性为何?其动因又是否经历了一个动态的发展变化?

二、 动态的汉地佛像观——文献的观察

一些现有的汉地佛教相关的文献研究似乎已经暗示了一个动态的汉地佛像观的存在:第一,四世纪前的佛教记载中强调经典对于佛教传播的重要性,在四世纪后的记载中图像的比重才开始逐渐上升;第二,二至六世纪文献中对于图像崇拜的记载和表述也显示,直到五世纪,佛像崇拜才在汉地文献中被认为是佛教最典型的表现。因为前人学者的这些研究对本文问题的展开非常重要,以下笔者将花费一些笔墨进行详细介绍。

首先是有关佛教入华这一里程碑性质的历史事件的叙事发展。昔日汉明帝(58~75在位)感梦,因而派遣使臣赴月氏国迎请佛教经典。使臣携《四十二章经》而归,并起立塔寺,此为汉地佛法之始。这一传说最早记录在《四十二章经》的序文中,收录于六世纪末的《出三藏记集》。(15)《大正藏》第55册,第42页。有关明帝求法故事的演变,参见汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,上海:上海人民出版社,2016年,第13~22页。学者对这一序文的编纂时间意见不一,但大多认为在三世纪。(16)汤用彤认为《四十二章经序》早于牟子《理惑论》,后者出于汉末(汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,第19页)。许理和认为经序早于3世纪下半叶(许理和:《佛教征服中国》,南京:江苏人民出版社,2017年,第30页)。不过李小荣认为不早于四世纪初(《〈弘明集〉〈广弘明集〉述论稿》,成都:巴蜀书社,2005年, 第61~63页)。学者已经注意到这里有关汉地佛教之始的叙事是围绕经典的传播和寺庙的建立,而完全没有涉及佛像。(17)汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,第20页;Eric Greene, “The “Religion of Images”? Buddhist Image Worship in the Early Medieval Chinese Imagination,” Journal of the American Oriental Society 138.3 (2018): 470.到了四世纪,我们发现这一叙事被改写,开始包括佛像这一元素。大致于375年编纂的《后汉纪》记录这一事件为:“于是遣使天竺,而问其道术。遂于中国,而图其形象焉。”(18)[东晋]袁宏:《后汉纪·孝明皇帝纪》。不过即便此时,佛的形象也不是从印度传入,非佛教传播的必需品。而五世纪晚期编纂的《冥祥记》中明帝感梦这一故事已经发展为使臣从天竺带回优填王像,明帝进而图画摹写。(19)引自[唐]释道世:《法苑珠林》,《大正藏》第53册,第383页。有关佛教入华的历史书写的发展,让我们看到佛像的重要性从四世纪开始提升,在五世纪叙事中变为佛教传播的核心。有趣的是,Greene注意到同样的逐步提升佛像重要性的叙事发展也发生在另一重要的汉地早期佛教实践的故事中。《后汉书》记载公元166年汉桓帝在宫中“祠黄、老于濯龙宫”。(20)[南朝宋]范晔:《后汉书·桓帝纪》。然而不管是《后汉书》(320年)还是更早的《东观汉纪》(东汉末年),(21)[东汉]班固等:《东观汉纪·威宗孝桓皇帝》。都没具体说明桓帝是否有立像祭祀。晚些的记录,如597年的《历代三宝记》却明确改写成“孝桓帝世又以金银作佛形像”。(22)《大正藏》第49册,第2034页。可见五至六世纪开始,在书写者的认知中,佛像已经跃升为佛教传播和实践的必要元素之一了。

由于注意到四至五世纪开始的佛教叙事中造像重要性的提升,Greene继续对二至六世纪佛教反对和护持的辩论文章进行细致分析,因为此类写作最能反应时人对于佛教的想象和理解。(23)Eric Greene, “The Religion of Images,” 455-84.佛教的攻诘文章至少在四世纪初就已出现,而批判的方面——即佛教的最突出的且被认为是负面的表现——多有重复。据许理和的系统整理,基本可以归入四大类别: 政治经济(如僧团不受国家监护)、功利主义(如不利于王教)、文化优越感(华夷之别)和道德(如不孝)。(24)许理和:《佛教征服中国》,第371~ 418、426页。Greene注意到早期对佛教的批判都未触及佛像崇拜,直到五世纪末的《三破论》。(25)Eric Greene, “The Religion of Images,” 465.文章中云“老子入关,故作形象之教化之。”(26)《三破论》不存,但是部分被收录在《弘明集》中的反驳文章引用到它 (《大正藏》第52册,第49页)。根据驳论作者的时代,一般认为《三破论》创作于五世纪末。Kenneth Chen, “Anti-Buddhist Propaganda during the Nan-Ch’ao,” Harvard Journal of Asiatic Studies 15 (1952): 172.这里批判的策略是强调汉地文化优越性,贬低以像为核心的佛教是为了调服粗鄙的胡人,是常见的反对佛教辩论思路,并且借鉴了起源于2世纪后半叶的老子化胡说。(27)许理和:《佛教征服中国》,第371~ 418、426页。但值得注意的是,早期的老子化胡说都没有把为了教化胡人的佛教特意和使用形像联系起来。《三破论》实为首次直接把佛教称为形像之教。从这一时期开始,造像逐渐在文献中成为佛教的突出表现,成为抗辩双方的焦点。

基于以上对文献的分析,五世纪后,造像似乎成为了民众对于佛教理解的核心。对于这一现象,Greene引用汉地传统的俗巫立像的记载,认为佛教中的佛像使用和汉地的立像传统没有本质区别,因此在早期佛教写作中佛像相关实践并不值得大书特书。而五世纪后开始的佛像地位在佛教写作中的上升纯粹是一个论辩双方文化构建的结果,并没有事实层面的变化。(28)Eric Greene, “The Religion of Images,” 477-8.

Greene根据文献所注意到的五世纪的佛像地位的转变非常有意义,但是笔者对他的解释有不同意见。Greene推论的隐藏逻辑是佛教的佛像观念以及基于此的造像态度,是一以贯之、固定不变的,因此五世纪开始的文献中的变化不可能是由事实推动。然而是否存在事实层面的变化,佛像的观念和使用是否在五世纪前后发生了改变,使得之后民众认为佛像崇拜是佛教特有的、核心的元素?我们暂且搁置这一问题,先从实物证据的角度来进一步考察是否存在佛像观念变化的某个节点。

三、 动态的汉地佛像观——实物的观察

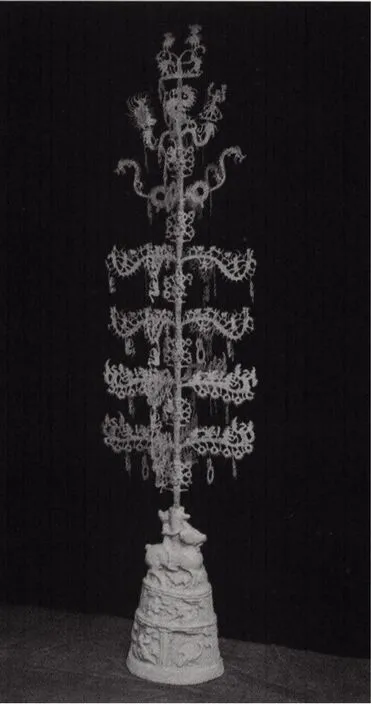

目前考古所知的最早的汉地纪年佛像是重庆丰都县出土的“延光四年”(125年)摇钱树上的佛像(图1)。佛像位于一残破的摇钱树干上,虽然下半身残缺,但是头顶的肉髻和施无畏印的右手都明确反映了佛像的特点。这件确凿无疑的佛像出现于墓葬出土的摇钱树上。汉魏时期以四川为中心的西南地区出土了大量青铜铸造的摇钱树。摇钱树由树座、树干和枝叶组合而成。树座一般采用模制陶塑,有些为石制或青铜铸造。树干和枝叶通常为青铜铸造后和树座插接而成,摇钱树整体装饰吉祥和神仙主题。根据何志国统计,树座设计有素面几何形、西王母、仙人骑兽、山形等几种方式;树干和枝叶上满施铜钱主题,同时会有佛像、西王母、方士、舞人、神兽和凤鸟等汉代常见吉祥辟邪图案。(29)何志国:《汉魏摇钱树初步研究》,北京:科学出版社,2007年,第2页。

图1 丰都“延光四年”树干佛像,图片采自《汉魏摇钱树初步研究》,第198页。

图2 重庆国友博物馆藏摇钱树,图片采自《汉魏摇钱树初步研究》,第37页。

囿于材料限制,摇钱树的内涵和功用目前还不十分确定。学者推测摇钱树集合了西南地区汉魏时期民众追求财富、升仙、社稷丰饶等多种面向的渴求,(30)何志国:《汉魏摇钱树初步研究》,第150~166、38页。但摇钱树到底是崇拜的对象还是为了达成升仙等目的的道具无从确知。这暂且不管,目前已知的有佛像的摇钱树大多把佛像置于树干。(31)也有一些佛像在枝叶上,如安县文管所收藏的佛像(见何志国:《汉魏摇钱树初步研究》,第50页)。但这一位置也不影响本文下述的论证。图2的重庆国友博物馆藏摇钱树保存相对完好,可以作为范例。(32)何志国:《汉魏摇钱树初步研究》,第150~166、38页。树干有六节,使用格套铸造,而后插合而成。每节树干正面有一施无畏印的坐佛像,共六尊,佛像周围有方孔圆钱纹样相连。虽然佛像占据了正轴线的树干,但佛像的尺寸和位置都不占据视觉优势。六组纵向排列的佛像几乎被层层累累横向展开的茂密的装饰有神兽的枝叶和顶部突出的凤鸟、龙及持节人装饰所遮蔽。由此可见,佛像只是众多的增加摇钱树升仙或吉祥属性的装饰元素之一,而非被强调的崇拜的对象。

东汉到三国时期西南地区摇钱树对于佛像作为吉祥或辟邪图案的使用非常具有早期代表性。其他汉代佛像材料包括乐山麻浩墓、乐山柿子湾崖墓中的高浮雕佛像,山东沂南的项光童子和肩生双翼结手印坐姿男子像。但这些(疑似)佛像的所处语境同样指向佛像作为吉祥或辟邪图案的使用,而非崇拜对象。(33)Stanley Abe, Ordinary Images (Chicago: University of Chicago, 2002) 37-51, 尤其是第44~5页。三国西晋时期,长江下游地区出现了更多佛像图案, 其中很多发现于谷仓罐之上(图3)。谷仓罐的具体名称和功用还不清楚,但学界大多认为是特殊的明器,跟死亡观念相关。(34)罗二虎:《中国美术考古研究现状》,上海:上海大学出版社,2008年, 第288~290页。罐中部有动物或人物贴塑,上部常塑楼阁和阙等建筑形象,建筑内也常有人物和动物形象,佛像通常位于中部或上部。与摇钱树一样,从尺寸和位置来看,谷仓罐上的佛像并没有特意强调的处理,而是与建筑及其他人物和动物形象一样,服务于一个整体概念。佛像的个体宗教独立性被压制,成为构建谷仓罐神秘意涵和有效性的元素之一。

这些谷仓罐上的佛像与四川地区发现的佛像不同,都是结禅定印坐于非常粗略的双狮莲花座上,可能反映了地域或时间差异。并且它们都是利用模印制作,方便量产和贴塑于各类器皿之上。除了可能是明器的谷仓罐,这些小佛像还被装饰在同时期的铜镜、香薰、酒樽、盘口壶等日常实用器具上。以图4的盘口壶为例,在壶身最宽处装饰有三个模印的小佛,并且照片中的小佛还是向右歪斜地贴塑于壶身之上。佛像作为世俗日用器的装饰,它们随意的黏贴态度,以及器物日常使用时难以避免的对佛像的污染接触,

图3 青瓷羽人纹佛施盘口壶, 图片采自贺云翱等编:《佛教初传南方之路》,北京:文物出版社,1993年,图版79。

图4 青瓷佛饰盘口壶,图片采自《佛教初传南方之路》,图版39。

强有力地说明了佛像被认为只是纯装饰的吉祥图案,而非不可亵渎的圣像。

目前考古所知的汉晋佛像基本都依附于载体,作为一种吉祥或者辟邪的装饰出现。这一点已有学者指出。(35)有多位学者持此看法,如:张总:《中国早期佛教造像》,《美术研究》1988年第4期;杨泓、李力:《美源:中国古代艺术之旅》,上海:生活-读者-新知三联书店,2008年,第147~148页。考古实物中所见的汉晋佛像神圣属性的缺乏不禁让人联想到前文提到的179年支谶译的《道行般若经》中的对答:“佛神在像中耶?不在中。”因为佛神不在像中,佛像只具有象征意义和基于此的一些抽象的吉祥色彩,但并不等同于圣性存在,出现在世俗器物上,也不足为奇了。

当然笔者不认为汉晋时期完全没有对于佛像的祭祀行为。《三国志》记载丹阳人笮融于献帝初平四年(193)任下邳相,“大起浮图祠,以铜为人,黄金涂身,衣以锦采”,(36)[西晋]陈寿:《三国志·吴志·刘繇传》。说明至迟二世纪末,就有寺庙立像的行为。 不过笔者认同Greene的推测,即在这早期阶段,笮融立像等行为可能与汉地传统的图像使用并没有本质区别。

在受佛教影响之前,汉地民间就有使用图像的传统。商周时期祖先祭祀中有使用活人扮演“尸”的传统,作为所祭先祖的替代象征,为祭祀者提供了一个具体的对象。(37)葛英会:《说祭祀立尸卜辞》,《殷都学刊》2000年第1期;周蒙:《《诗经》中之“尸”与祭礼》,《大庆高等专科学校学报》2000年第1期。有关尸的意义,《白虎通·祭祀》提出了解答,言“祭所以有尸者何?鬼神听之无声,视之无形,升字阼阶,仰视榱桷,俯视几筵,其器存,其人亡,虚无寂寞,思慕哀伤,无可写泄,故座尸而食之。”《仪礼·士虞礼》中郑玄也有注“孝子之祭,不见亲之形象,心无所系,立尸而主意焉。”尸的使用在进入春秋战国后逐渐衰退,图像开始出现,如《楚辞·招魂》中记载的“像设君室,静闲安些”,《史记》中记载齐人少翁得汉武帝信任和任用,在甘泉宫画天、地、太一诸神,而置祭具以致天神。(38)[西汉]司马迁:《史记·孝武本纪》。《风俗通义》中记载的刻木像以祭祀司命,(39)[东汉]应劭:《风俗通义·祀典第八》。《后汉书》中为王莽时期的方术士许杨“起庙,图画形像,百姓思其功绩,皆祭祀之”。(40)[南朝宋]范晔:《后汉书·列传·方术列传上》。

不过同时期文献明确表达了图画非实身的看法,其在仪式中的使用意义或许在于更好地触发观者的情感和心念。金日看见其母的画像而涕泪满面,《论衡》解释为“夫图画,非母之实身也,因见形象,涕泣辄下,思亲气感,不待实然也”。另武帝看见李夫人的虚像,“知其非也,然犹感动”。(41)[东汉]王冲:《论衡·乱龙》。因此,即使明知图像非真,因为能够激发观者内心的情志,所以祭祀仪式中会使用以帮助情绪的调动,引发真挚的感情,希望如“丁兰刻木母”(42)丁兰刻木的故事最早出现在现已失佚的《孝子传》(公元前79~8年),但《法苑珠林》有引“丁兰,河内野王人也。年十五丧母,刻木作母,事之供养如生。兰妻夜火灼母面,母面发疮,经二日妻头发自落,如刀锯截,然后谢过。兰移母大道,使妻从服三年拜伏。一夜忽如风雨,而母自还。邻人所假借,母颜和即与,不和即不与。”(《大正藏》第53册,第659页) 丁兰诚心侍奉木母,木母有所回应的故事在汉代应该流传相当广泛,在很多汉代壁画墓、画像石墓装饰题材中也可以见到(见巫鸿:《武梁祠 中国古代画像艺术的思想性》,第295页)。般获得祖先和神仙的回应。当然,或许还有一些民众从更原始的、基于交感巫术原则的观念出发使用图像,但这应该并非主流认可的态度。(43)如《战国策·燕二》中有“今宋王射天笞地,铸诸侯之象,使侍屏匽,展其臂,弹其鼻,此天下之无道不义。”有关这些方面的讨论,详见郑岩:《逝者的面具——汉唐墓葬艺术研究》,第176~181页。

有关早期汉地民众如何认知佛像的具体线索可以参见一例难得的早期造像记。《集神州三宝感通录》记载道宣亲自发现了一例铭文“秦建元二十年(384)四月八日。于长安中寺造。女王慧韶感佛泥曰。幸遇遗像。是以赖身之余。造铸神摸。若诚感必应。愿使十方同福”,(44)《大正藏》第52册,第422页。反映了佛像仅作为神的模拟,而非圣性存在这一认识。虽然只是一例证据,但是文献和考古可以确认的汉地四世纪前的铭文只是吉光片羽,具体描述佛像认知的更是仅此建元二十年一例,与五世纪后现存的大量的造像记和其反映的不同的佛像观形成鲜明对比,笔者将在后文进一步展开。(45)汉地五世纪后的造像记研究,重要的有佐藤智水:《北朝造像銘考》,《史学雑誌》1977年第86期,第1~47页;侯旭东:《佛陀相佑: 造像记所见北朝民众信仰》,北京:社会科学文献出版社,2018年。有关汉地五世纪前的造像记的格式和内容发展,笔者曾专门撰文讨论,见吴虹:《汉地早期造像记的发展——从印度的角度观察》,《艺术学研究》2020年第4期。

已知最早的实体的独立佛像要到西晋至十六国时期出现。但不同于文献中笮融所建造的较为大型的立像,它们是一批不超过30厘米的个人用的小金铜坐佛。佛像之间虽然有细微差别,但整体样式非常统一,都为坐佛,着通肩大衣,双手相叠于胸前结禅定印。这批造像中最早的年代确知的是现藏于旧金山亚洲艺术博物馆的铭有后赵建武四年(338)的造像(图5)。以建武四年造像为基础,基于风格分析,李静杰认为这一类禅定印系佛像从三世纪开始一直延续到五世纪,但其中年代可以追溯到三至四世纪的推测仅十例左右,且主要来自河北及周边地区。(46)李静杰:《早期金铜佛谱系研究》,《考古》1995年第5期;Roderick Whitfield, “Early Buddha Images from Hebei, Artibus Asiae 65.1 (2005): 87-98.笔者对这一认识也非常认同。这些个人用的小佛像很可能是汉地最早的佛像崇拜的实物证据,然而仅限于局部北方地区且数量稀少,说明佛像崇拜在汉地并不广泛流行。另外,考虑到它们统一的禅定坐姿和当时禅法的流行,(47)有关禅法的流行,参见许理和:《佛教征服中国》,第268~271页;汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,第539~558页。是否有可能暗示了这些佛像和禅修相关的其他功用?这一可能性不仅在前文Harrison对印度佛随念发展的研究以及Rotman对《天业譬喻经》的分析中已经提及,汉支谶、晋竺法护都曾翻译的《般舟三昧经》直言欲生佛国,需常念佛三十二相八十种好,(48)《大正藏》第13册,第899页。鸠摩罗什所译的《坐禅三昧经》也云“将至佛像所,或教令自往谛观佛像相好”。(49)《大正藏》第15册,第276页。虽然目前缺乏更直接的证据,但这些三至四世纪的禅定印佛像和观想的关系值得进一步探究。

图5 建武四年明坐佛,图片采自松原三郎:《中国仏教彫刻史論》,东京:吉川弘文館,1995年,第6页。

三至四世纪的单体佛像尚属罕见,但进入五世纪后,考古证据显示了一个汉地民间造像的大爆发。河西地区有北凉时期开凿的敦煌石窟、金塔寺石窟、天梯山石窟,有西秦420年开凿的炳林寺石窟。平城也于460年在北魏政权的主持下开始开凿云冈石窟。除了官方项目,民间的私人造像活动也日益隆盛。相比仅十件左右属于四世纪和以前的单体佛像,仅目前所知的有明确纪年的五世纪造像就有120多件,500年到580年之间的纪年造像更是超过了1500件,(50)数据根据侯旭东的统计,见《佛陀相佑》附录第314~88页。没有纪年或造像记的五至六世纪佛像更是不计其数。造像的材质有石质、泥塑、金铜,在类型上更是突破了单一的禅定印佛,出现了与愿无畏印佛、说法佛、释迦多宝佛、垂脚弥勒佛;另外形式上除了有单体佛,也有群组出现的一佛三尊或多尊,还有造像碑上的千佛等等,样式丰富多变。(51)有关南北朝时期造像的类型,可以参见松原三郎:《中国仏教彫刻史論》,东京:吉川弘文館,1995年。在范围上我们也可以注意到造像活动的急速扩张,遍布中国南北各地。尤其值得注意的是,进入五世纪,伴随着造像活动的蓬勃发展,佛像就再没有作为世俗器物的装饰而出现了。不管是造像碑、单体佛像还是石窟造像,佛像只存在于神圣的宗教空间,而不再与世俗的生活场景(如铜镜、酒樽、盘口壶)混同了。

五世纪造像的突然隆盛和之前的稀缺形成鲜明对比。考古遗物保存的偶然性不足以说明如此巨大的差别,我们可以肯定五世纪发生了重大改变,导致佛像遗物的数量、丰富性和神圣属性上呈现出质的变化。改变的原因可能有二:1. 佛像的观念恒定不变,但五世纪后佛教真正开始渗透汉地,信众数量有爆发式增长,因而造像活动蓬勃发展;2. 五世纪后佛像观念发生变化,造像成为佛教实践的主要活动,因此信徒开始广泛造像。结合前节文献分析所显示的五世纪后佛教叙事中佛像重要性的提升,以及佛像出现语境的去世俗化,笔者认为第二个原因所占比重可能更高。五世纪可能发生了一个重要的佛像观念变化。

四、 五世纪的新佛像观

五世纪佛像观念转变的动因必然是一个复杂的课题,背后可能是多种宗教和社会因素的共同作用,笔者在此仅对该问题提出一些初步看法。如本文第一节所述,在佛教早期观念中,造像最主要的目的是为了积累福报(作为观想的道具只在修行者中流行)。造像积福是一个完全外来的概念,在汉地本土思想中没有类似的观念可与之形成共鸣。这一陌生概念的汉地接受度如何呢?根据笔者之前撰文对于文献转载的以及实物留存的汉地三到五世纪造像记的观察,三、四世纪的汉地造像记并没有反映出汉地民众吸收了造像能够积福这一观念;(52)吴虹:《汉地早期造像记的发展——从印度的角度观察》,《艺术学研究》2020年第4期。如前文王慧韶铭文 “造铸神摸。若诚感必应” 所示,造像的动力还是来自于为了表示虔诚引发感应。

现存最早的明确反映造塔(像)积福思想的证据来自五世纪初的一批北凉石塔。以下仅举几例:

丙寅(426)道人□吉德一心供养,勸□□□保除倒見□善聚□減割少 □有,立此石塔,将是福。愿与七世父母,兄弟宗□及一切众生, 共成无量道。 命过掘番,命过掘删,命过掘桥,命过生生,见在善沙?,见在□ □□,见在□□,见在妻,见在□......,妙□见在□□(53)殷光明:《北凉石塔研究》,新竹:觉风佛教艺术文化基金会,2000 年,第39、38页,断句略作调整。

凉太缘二年(436)岁在丙子六月中旬,程段儿自惟薄福,生值末世, 不观佛典。自竭为父母,阖家,立此石塔形象。愿以此福,成无上道,并及命过秋官女,妻陵男,亦同上愿。(54)殷光明:《北凉石塔研究》,新竹:觉风佛教艺术文化基金会,2000 年,第39、38页,断句略作调整。

造像记中的“将是福”、“愿以此福”都说明了发愿者清楚造塔能够获得福报,可以将此福报转化为具体需求。感应思想在五世纪后虽然继续影响汉地民众的造像实践,(55)造像作为引发诚感的手段这一观念根深蒂固,在五世纪和之后的铭文中仍可以见到相关表述。具体研究见倉本尚德:《北朝仏教造像銘研究》,京都:法藏館,2016年,第73~78页。但造塔、像积福思想的吸收为造像提供了新的动力,促进了汉地造像活动的蓬勃发展。这一思想的吸收可能与《法华经》的流行有关。鸠摩罗什(343~413)翻译的《法华经》行文流畅、字句典雅,加上罗什本人的阐述与弘扬,使得《法华经》在五世纪后广泛流传。(56)汤用彤:《汉魏两晋南北朝佛教史》,第219页。五世纪开始流行的二佛并坐像也是出自《法华经见宝塔品》,反映了法华经广泛和深远的影响力。《法华经》长段、重复地强调起塔、建寺、造像、写经可以积累无量功德,即使是聚沙为塔、用胶漆布作像也可以成就佛道。(57)《大正藏》第9册,第8页。相比艰苦的持戒忍辱精进修行,简单的造像、起塔和写经必然对民众有着更大的吸引力。

五世纪初《法华经》的流行,宣扬了造像、立塔、写经可以积福成道的思想,这无疑激发了造像的浪潮,不过笔者推测还有另外一些原因促使佛像追上甚至超越抄写佛经和立塔建寺,成为积福手段的优选。根据佐藤智水的研究,汉地四世纪后的造像记从书写结构上主要分为两类。A型较为简单,结构上包括时间、造像者、发愿动机、受益对象和愿目;B型相对更长,结构大致与A型结构类似,但起首通常包括对于佛法和造像意义的认识。B型占现存造像记的不到10%。(58)佐藤智水:《北朝造像銘考》,第4~5页。正是这类不太常见的B型造像记,其起首部分可能隐藏了一部分答案。

仓本尚德和侯旭东都对造像记中反映的民众对于佛法和造像意义的认识做过细致分析,笔者在此不赘述,只引用两位学者的结论。仓本尚德和侯旭东都指出起首部分对于佛像和造像意义的认识的表述大多意旨类似,内容异曲同工:佛法幽宗玄妙,无法揣摩,只有真正的圣者(比如佛陀)才能领会,凡人无法接近,并且要示现幽玄的佛法真理只能通过具体的语言(经典)或者形象。(59)侯旭东:《佛陀相佑:造像记所见北朝民众信仰》,第231~236页;倉本尚德:《北朝仏教造像銘研究》,第51~52页。最后部分表述像和示现真理的关系,触及到了造像的动因,试举几例。如北魏太和十八年(494)尹受国造像记云:(60)韩理洲:《全北魏东魏西魏文补遗》,西安:三秦出版社,2010年,第 431、438、442、483页。

夫至道虚寂,理不自兴。然众像不建,则真容无以明;群言不叙,则宗极无以朗。

太和二十三年(499)元景造石窟记云:(61)韩理洲:《全北魏东魏西魏文补遗》,西安:三秦出版社,2010年,第 431、438、442、483页。

夫灵觉冲虚,非像无以荃其形;妙门潜寂,非唱(下阙)。

景明三年(502)韩贞造像记云:(62)韩理洲:《全北魏东魏西魏文补遗》,西安:三秦出版社,2010年,第 431、438、442、483页。

夫至道无名,故显石以丙真;玄寂难辨,假文像以明墂。

神龟三年(520)赵阿欢造像云:(63)韩理洲:《全北魏东魏西魏文补遗》,西安:三秦出版社,2010年,第 431、438、442、483页。

夫冲宗凝湛,非妙像无以启其原;至道玄微,非诠莫能寻其本。

天平二年(535)比丘洪宝造像云:(64)北京图书馆金石组:《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第6册,郑州:中州古籍出版社,第29页。

夫真灵玄廓,妙绝难测,非言莫能宣其旨,非像无以表其状。

大统四年(538)僧演造像云:(65)大村西崖:《支那美术史 雕塑篇》,东京:佛书刊行会图像部,1915年,第288页。

夫大觉神迁,非经像无以表其真。

有类似提法的造像记还有很多。“非像无以启其原”、“非像无以表其状”之类的文字反映了信徒对像的理解,像成为了开启渊玄大道的基础。林保尧称之为“成佛像身观”,推测此际佛像已经衍生出具有教化说法、示真实相、得菩提道的效果。(66)林保尧:《东魏武定元年铭石造释迦五尊立像略考》,《东方宗教研究》1988年第2期。候旭东进一步分析造像记中“等昔真容”(67)天和元年(566)张兴等十七人造像,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第8册,第128~132页。等表述,说明信徒认为造像可以在佛陀灭世后再现真容,继而使“睹者悉发菩提心,达解法相”(68)天和四年(569)夏侯纯陀造像,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第8册,第140~141页。,“洗或(惑)于先源,启悟于后际”。(69)武定三年(545)僧惠等造天宫像,《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》第6册,第124页。即信徒可以通过观睹现世中反映佛之真容的造像来获得便利的启悟途径。(70)侯旭东:《佛陀相佑:造像记所见北朝民众信仰》,第231~47页。笔者十分认同侯旭东和林保尧的观察,但观像成佛背后的原理尚未被充分解释。为何在二世纪经典中尚被认为“神不在中”,只是为了让人积福的佛像会在五世纪开始使人观之即可启悟?其背后必然发生了一个观念的转变。

线索在于学者们注意到的造像记中的类似“非经像无以表其真”的表述,把人造的佛像与佛陀的经典并置。经典是法舍利,作为法的具现自然可以示真。然而佛像如何获得相同的地位?笔者认为这与四世纪末开始、五世纪流行的法身观讨论有关。佛教自两汉之际传入中国,人们大多从神仙、圣人的角度理解佛陀。庐山慧远(334~416)与鸠摩罗什在《大乘大义章》中就法身问题展开讨论后,法身问题逐渐在五世纪后成为南北朝学僧的共同关注。

系统梳理南北朝法身观的嬗变超出了本文和笔者的能力范畴,(71)船山徹:《六朝時代における菩薩戒の受容過程 - 劉宋·南齊期を中心に》,《東方學報》1995(67), 第1~135页;以及张凯的一系列文章,如《〈大乘大义章〉中慧远法身思想探析》,《五台山研究》2013年第4期;《中国南朝の法身思想に関する一考察——特に「敦煌秘籍」羽二七一「不知题仏経义记」をめぐって》,《武蔵野大学人间科学研究所年报》,2013年总第3期;《论庐山慧远的法身思想》,《中国佛学》总第34期,北京:社会科学文献出版社,2014年。但是相关讨论的一些观点极有可能为造像记中所暗示的成佛像身观提供了理论基础。鸠摩罗什认为佛身分为色身和法身两种,法身是常住不灭、绝对究极的真理。基于罗什的思想,他的弟子们继续展开对于法身的讨论,下文对于他们的思想的简介主要参考船山徹的解读。(72)船山徹:《六朝時代における菩薩戒の受容過程》,第94~107页。僧肇(384~414)撰写了《丈六即真论》。文章虽然现已失佚,其《注维摩诘经》中云“法身在天为天。在人而人岂可近舍丈六而远求法身乎。”(73)《大正藏》第38册,第343页。船山徹指出这里的“丈六”指的是近处可得的佛像,意味着僧肇认为丈六和法身是一体的。竺道生(355~434)对于法身的看法在《注维摩诘经》中也有记录:“生曰。夫佛身者丈六体也。丈六体者从法身出也。以从出名之故曰即法身也……然则丈六之与八尺皆是众生心水中佛也。”(74)《大正藏》第38册,第343页。可见道生认为佛像是法身的应现,和法身一体,但具体的应现取决于众生的心。活跃于僧肇和道生晚些年代的道亮(约400~470)也把佛身分为丈六和法身,后者继续分为真身和应身,但应身既是法身的一种,又和丈六同义。僧宗(438~496)、法瑶(约道亮同时)等也持类似看法,即丈六就是法身的显迹。如此,造立、崇拜丈六佛像就成为了探求法身的合法途径。慧皎在《高僧传》论曰:“夫法身无像,因感故形感见有参差,故形应有殊别……故知道藉人弘,神由物感,岂曰虚哉?是以祭神如神在,则神道交矣;敬佛像如佛身,则法身应矣。”(75)《大正藏》第50册,第413页。法身无所不在,能通过佛像应现,让观者直通幽玄大道,甚至造立佛像也被认为等同于描画法身。《法苑珠林》中有云:“夫以世俗之指爪,而匠法身之圆极。”(76)《大正藏》第53册,第406页。至此,佛像完成了神圣属性的转化,不再是世俗间人造的形象和用来获取功德的手段,佛像成为了法身的化迹。民众可以通过造立、崇拜佛像来获得幽深莫测的真理的示现。

五、 结 语

进入五世纪,汉地造像活动迅猛发展,差不多同时,在佛教叙事中也可以清晰看到佛像地位的上升。这一变化的背后原因可能是多样的。本文着眼一点,结合五世纪佛教思想发展的大背景,认为是汉地对于法身的讨论赋予了佛像神圣属性。对于佛像的认知,从二世纪的佛陀的世俗模拟转变为佛法的现世垂迹,佛像成为了等同经典的可以帮助信众启悟解惑的神圣崇拜对象,因此激发了信众造像的热情和“成佛像身观”的流行。

本文就法身观对汉地造像活动的影响的探讨只是一个初步尝试,有待进一步研究。本文想强调的是,汉地的佛像观念并不是一成不变的,佛像也不一定自出现之始就占据汉地佛教实践的核心,甚至偶(佛)像崇拜在汉地的确立也并非是传统认为的外来思想的胜利,而是基于汉地文化对于法身的理解和诠释。重新考虑这些问题或许有助于从更全面的角度认识佛教在汉地早期传播的形态,佛教对汉地文化的影响和本地、外来文化之间的交融互动。本文抛砖引玉,期待更多相关讨论。