中国反贫困的成就与经验:扶贫政策效果再检验

章 元 刘茜楠

(复旦大学 中国社会主义市场经济研究中心,上海 200433; 复旦大学 经济学院,上海 200433)

《Science》创刊125周年之际,总结了人类面临的125个重大科学难题,其中一个是:“为什么撒哈拉沙漠地区的扶贫努力都失败了”?与这一重大科学难题形成鲜明对比的是,中国在减贫方面取得了巨大成功。在2021年2月25日召开的脱贫攻坚总结表彰大会上,习近平总书记向全世界庄严宣布,经过全党全国各族人民共同努力,在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻,中国现行标准下的9899万农村贫困人口全部脱贫,832个贫困县全部摘帽,12.8万个贫困村全部出列,中国完成了消除绝对贫困的艰巨任务。尽管有学者认为中国的绝对贫困标准过低,但这并不改变中国减贫成功的事实。例如,将世界银行2015年最新提出的3.2美元贫困线(2011年PPP)应用于世界银行的PovcalNet数据库,测算中国1981年以来城乡两部门的贫困发生率,从表1中可以看出:即使采用最新的高标准贫困线,城乡两部门的贫困发生率也都呈现出显著下降态势。

表1 中国城乡两部门的贫困发生率(贫困线=每人每天3.2美元)

中国创造的减贫奇迹无疑将载入人类社会经济发展史册,然而国际学界对中国取得的减贫成就和扶贫政策效果还有一些不准确的认识。科学、准确地评价中国的反贫困成就以及扶贫政策的效果,阐释中国反贫困的成功经验,对于发展经济学的理论创新和其他发展中国家制定反贫困政策都有重要的启示。因此,本文将针对学界对于中国反贫困政策和成就的基本论点展开辨析,并利用具全国代表性意义的农户调查数据以及省级面板数据提供检验证据。

一、 文献综述

(一) 中国扶贫政策效果不佳?

20世纪80年代以前,中国政府主要通过转移支付的形式将资金或财物发放给贫困农户,但这种“输血式”扶贫并不能提升贫困户的“造血”能力。1986年,中央政府成立了国务院扶贫开发领导小组。由于当时农村贫困人口基数大、分布范围广,领导小组决定瞄准贫困人口较多的县,分两批共计确定了592个国定贫困县,然后针对它们进行开发式扶贫:一是通过中国农业银行安排扶贫贴息贷款,二是国家计委采用以工代赈的形式为贫困县建设道路、桥梁、水利等基础设施(1)朱玲和蒋中一(1994)系统研究了以工代赈缓解贫困的效果,认为这一政策把救济、增长和发展有机地联系在了一起,以劳动力密集型技术为特征的这一政策发挥了贫困地区劳动力资源丰富的优势,有助于改善贫困地区的基础设施和社会服务,同时增加贫困者的就业和收入。参见朱玲、蒋中一著:《以工代赈与缓解贫困》,上海:三联书店、上海人民出版社,1994年。,三是由财政部直接注入发展资金。

然而,针对2013年底之前扶贫政策的研究则大多认为其效果不佳。例如,Khan认为政府的八七扶贫攻坚计划的微观干预与整个发展计划缺乏互补性(2)Khan Azizur Rahman, “Poverty in China in the Period of Globalization, New Evidence on Trend and Pattern,” Discussion Paper 22, Development Polices Department of International Labour Office, Geneva, 1998.。Rozelle等运用四川和陕西的数据详细分析了贫困率降低的原因,结果发现中国的扶贫政策对缓解贫困几乎没有作用(3)Rozelle Scott, Linxiu Zhang and Jikun Huang, “China’s War on Poverty,” Working Paper No.60, Center for Economic Research on Economic Development and Policy Reform, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, 2000.。Fan的研究认为,在众多的政府投资中,扶贫贷款对缓解贫困的作用最小,他认为主要原因在于扶贫贷款目标瞄准机制的低效率以及对资金的错误使用。Jalan和Ravallion将总贫困分解为暂时性贫困与慢性贫困后研究发现,中国的开发式扶贫对缓解暂时性贫困无能为力(4)Jalan Jyotsna and Martin Ravallion, “Transient Poverty in Postreform China,” Journal of Comparative Economics 26.2(1998): 338-357. Jalan Jyotsna and Martin Ravallion, “Is Transient Poverty Different? Evidence for Rural China,” Journal of Development Studies 36.6 (2000): 82-99.。另外,世界银行2001年的《中国战胜农村贫困:世界银行国别报告》也对中国的扶贫政策效果进行了讨论,其中提到,Jalan和Ravallion基于政府扶贫项目覆盖县的1985年和1990年住户调查数据研究发现,国定贫困县的家庭消费增长率高于原来的预期。Park等基于1981~1995年中国的县级数据研究发现,1985~1992年间的扶贫投入使人均收入每年增长2.28%,1992~1995年间增长0.91%(5)Park Albert, Sangui Wang and Guobao Wu, “Regional Poverty Targeting in China,” Journal of Public Economics 86.1 (2002): 123-153.。但是Jalan和Ravallion指出,Park等的估计可能在相当程度上夸大了扶贫项目的影响,因为他们并未把所有的扶贫公共支出都计算在内。另外,Park和Wang研究了2001年开始针对贫困村的政府投入项目的影响,发现这些投资项目虽然显著提高了贫困村的政府投资和村集体投资数额,但并没有显著增加更穷农户的收入或消费,却使富裕农户收入和消费提高了6.1%~9.2%(6)Park Albert and Sangui Wang, “Community-based Development and Poverty Alleviation: An Evaluation of China’s Poor Village Investment Program,” Journal of Public Economics 94.9-10 (2010): 790-799.。

从上述文献可以看出,国际学界对于中国实施的开发式扶贫的效果大多持否定意见。

(二) 农业部门的增长对于中国减贫最重要?

既然国际学界对于中国的开发式扶贫政策效果的评价如此悲观,那又如何解释中国反贫困获得的巨大成就?这一问题的答案蕴含在中国的快速经济增长中。在对于减贫的研究中,经济学家们普遍强调经济增长的意义,而且基于中国数据的研究基本上都发现改革开放所推动的经济增长是降低农村贫困的重要因素(7)Rozelle Scott, Linxiu Zhang and Jikun Huang, “China’s War on Poverty,” Working Paper No.60, Center for Economic Research on Economic Development and Policy Reform, Stanford Institute for Economic Policy Research, Stanford University, 2000.。哪个部门的增长对于农村减贫更重要?现有研究的观点并不一致。例如,世界银行认为,由于农业收入构成了贫困人口收入的主体,在农业增长速度缓慢的地区,贫困减少的速度就慢,而在农业发展迅速并能够赶上其他产业的发展速度时,贫困减少的速度就快(8)世界银行:《中国战胜农村贫困:世界银行国别报告》,北京:中国财政经济出版社,2001年。;类似地,Ravallion 等人也认为,就降低农村贫困而言,农业部门的增长远比工业和服务业的增长重要(9)Ravallion Martin and Shaohua Chen, “China’s (Uneven) Progress against Poverty,” World Bank Policy Research Working Paper 3408, World Bank, 2004. Montalvo Jose G. and Martin Ravallion, “The Pattern of Growth and Poverty Reduction in China,” World Bank Policy Research Working Paper 5069, World Bank, 2009. Ravallion Martin, “Are There Lessons for Africa from China’s Success against Poverty?” World Bank Policy Research Paper 4463, World Bank, 2008.。

但是,也有一些研究提出了完全相反的观点。例如,Khan认为中国更注重与世界经济一体化的发展战略导致了转型时期的增长模式更加不平衡,从而对贫困的缓解产生负向作用。他认为,其中一个原因在于个人收入的增长相对于GDP增长的滞后,另一更重要的原因是收入分配的更加不均等,包括不同省份之间的、不同地区之间的、各地区内部的不均等(10)Khan Azizur Rahman, “The Impact of Recent Macroeconomic and Sectoral Changes on the Poor and Women in China,” International Labour Organization, South Asia Multidisciplinary Advisory Team, New Delhi, 1996.。还有研究认为,中国工业部门的生产率增长对于降低农村贫困比农业部门生产率的增长更重要。在控制了不同部门的生产率水平之后,发现工业部门的劳动生产率是贫困降低的主要动力,而农业部门的劳动生产率与贫困降低只是微弱的正相关,原因在于农产品价格相对于工业产品价格更低,使得农业人口无法从农业生产率的增长中获得相应的好处(11)CSLS, “China’s Productivity Performance and Its Impact on Poverty in the Transition Period,” Centre for the Study of Living Standards Research Report 2003-07, Ottawa, 2003.。另外,Christiaensen等人利用国别数据研究了农业部门增长的减贫效果,结果发现农业在最穷的国家中的减贫效果更有效,但是对于不那么穷的国家,非农业部门的减贫效果则更好(12)Christiaensen Luc, Lionel Demery and Jesper Kuhl, “The (evolving) Role of Agriculture in Poverty Reduction—An Empirical Perspective,” Journal of Development Economics 96 (2011): 239-254.。此外,还有研究发现经济增长对减贫的作用在不同的国家中有异质性,原因在于不同部门的增长及其劳动力密集程度对劳动力工资水平会产生不同的影响。基于国别的数据研究发现,经济增长对减贫的最大贡献来自于非技能劳动力密集型的农业、建筑业和制造业(13)Norman V. Loayza and Claudio Raddatz, “The Composition of Growth Matters for Poverty Alleviation,” Journal of Development Economics 93 (2010): 137-151.。另外,著名发展经济学家Bardhan和Udry也强调认为,一般来说,通过经济增长帮助贫困人口的最重要方式就是增加他们能够得到具有生产力的就业机会,包括在农场和城市非正式部门的自我雇佣机会(14)Bardhan Pranab and Christopher Udry, Development Microeconomics (Oxford: Oxford University Press, 1999).。

显然,农业部门的增长无法解释中国农村减贫的巨大成功。一个明显的事实是:中国农业GDP的比重从1982年的32.8%显著下降至2020年的7.7%,而这一过程却伴随着中国绝对贫困的彻底消灭。因此,非农部门的增长对于降低农村贫困应该扮演着重要的角色。例如,我们的前期研究发现,这一重要角色就是中国的工业化,其为大量的农村低技能劳动力提供了相对高收入的就业机会,使得他们融入到快速工业化所推动的经济增长轨道(15)章元、许庆、邬璟璟:《一个农业人口大国的工业化之路:中国降低农村贫困的经验》,《经济研究》2012年第11期。章元、许庆:《农业增长对于降低农村贫困真的更重要吗?反思世界银行的观点》,《金融研究》2011年第6期。。

二、 中国反贫困政策效果再检验

(一) 如何科学评价中国扶贫政策的效果?

我们认为,对中国扶贫政策的效果进行全面、科学评价,需要严谨的定义、准确的度量和全面的检验。

第一,我们需要摆脱仅仅关注收入贫困或者消费贫困的局限,注重多维贫困。由于数据可得性的限制,关于贫困的研究大多选择收入或者消费等单一指标来度量贫困,或者采用贫困发生率来度量。但是,一个家庭的收入贫困和消费贫困可能有不同的表现:一个消费不贫困但收入贫困的家庭可能在负债消费,这显然不是一种正常状态;一个收入不贫困但消费贫困的家庭,可能在被迫储蓄以应对未来的某种不确定性或者可能的冲击。有学者指出,应综合考虑收入和消费标准,将中国城镇贫困分为持久性贫困、暂时性贫困和选择性贫困,发现它们的影响因素和决定机制不同(16)李实、John Knight:《中国城市中的三种贫困类型》,《经济研究》2005年第10期。。另外,经济学家在最近十几年来越来越认识到贫困的多维性,即贫困绝不仅仅体现为收入或者消费低于贫困线,而且还体现在没有干净的饮水、文盲、无冲水厕所、不能获得基本医疗卫生保障等。因此,贫困的一个研究前沿是将多个不同的维度进行量化并综合为一个指数,其中被利用最广的是A-F指数(17)Alkire Sabina and James Foster, “Counting and Multidimensional Poverty Measurement,” Journal of Public Economics 95.7 (2011): 476-487.。例如,中国为贫困农户提供医疗保险支持,可能无法直接增加其收入或者消费,但能够帮助他们抵御疾病冲击,从而有助于提高其健康水平。最后,贫困发生率的局限性在于无法反映贫困深度,因而很容易在政策评价时导致有偏估计。为此,要对扶贫政策进行评价,不能忽略其对多维贫困以及贫困深度的效果。

第二,我们不仅需要关注反贫困政策的直接效果和短期效果,还要关注它的间接效果和长期效果。一项政策的直接减贫效果取决于它能否直接提高农户的收入或其他福利指标,但有些政策可能通过其他机制来影响农户的福利。例如,Fan等研究农村公共投资与经济增长和贫困减少的关系后发现:政府在教育上的支出对贫困减少具有第一重要的作用,对农业增长具有第二重要的作用;政府在技术研究与推广上的支出对农业增长具有第一重要的作用,对于贫困减少具有第三重要的作用;而在农村电讯上的投资对于贫困减少具有第二重要的作用,对于农业增长具有第三重要的作用。他们的另一个研究也得出了类似的结论:农业研发、灌溉、农村教育、基础设施等提高生产的投资不但对农业生产具有贡献,而且还能够减轻贫困和降低不均等(18)Fan Shenggen, Zhang Linxiu and Zhang Xiaobo, “Growth and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments,” EPTD Discussion Paper, No.66, International Food Policy Research Institute, Environment and Production Technology Division, 2000. Fan Shenggen, Linxiu Zhang and Xiaobo Zhang, “Growth, Inequality and Poverty in Rural China: The Role of Public Investments,” Research Report 125, International Food Policy Research Institute, Washington D.C., 2002.。在对比了中国与印度后,Fan发现,在许多欠发达地区进行更多的投资不仅会减少贫困,而且还能带来更高的经济回报。他认为中国取得了减贫的巨大成就,这主要归功于一系列的政策和机构改革、农村居民获得社会服务和生产性资产的公平途径,以及在农村地区的公共投资。尽管继续消除贫困对中国来说尤其艰难,但是政府仍然可以通过更好地设计其政策,特别是公共投资政策以促进增长,进而减轻贫困和地区间的不均等(19)Fan Shenggen, “Public Investment and Poverty Reduction, What Have We Learnt from India and China?” Paper prepared for the ADBI Conference, “Infrastructure Investment for Poverty Reduction: What Do We Know?” Tokyo, June 12-13, 2003.。还有研究发现,给贫困居民提供干净的饮水不仅能够提高他们的健康水平,而且还能够显著提升儿童的人力资本积累(20)Zhang Jing and Lixin Colin Xu, “The Long-run Effects of Treated Water on Education: The Rural Drinking Water Program in China,” Journal of Development Economics 122 (2016): 1-15.。李实的实证研究则发现,农村劳动力向外流动有助于提高农村居民的收入。一方面,外出劳动者打工收入的一部分被汇回了老家;另一方面,劳动者外出打工减少了农村剩余劳动力,提高了留守劳动者的劳动生产率(21)李实:《中国农村劳动力流动与收入增长和分配》,《中国社会科学》1999年第2期。。此外,一些扶贫项目为贫困地区建设基础设施,而这些设施可以在很长时间内对农户的生产、生活带来持续的直接和间接影响。例如,针对西班牙的高速公路对城市郊区化影响的研究发现,古罗马和1760年波旁王朝的道路建设对西班牙的现代高速公路建设依然有正向的促进作用(22)Miquel-ángel Garcia-López, Adelheid Holl and Elisabet Viladecans-Marsal, “Suburbanization and Highways in Spain when the Romans and the Bourbons Still Shape Its Cities,” Journal of Urban Economics 85 (2015): 52-67.。我们的研究还发现,21世纪初的农村税费改革不仅减轻了农民的负担,而且可以通过降低村民之间的收入差距进而提升农户对公共品供给的积极性。

(二) 研究数据

本文使用的微观数据来自北京师范大学中国收入分配研究院“中国家庭收入调查”项目的2002年农户样本,即CHIP 2002。该调查随机抽样了中国22个省、121个县中的961个行政村,最后得到了9200个农户样本,大量中外研究者都将其视为具有全国代表性意义的数据而使用。由于该数据的时间年份较早,因此我们采用每天1美元的贫困线,并用2011年购买力平价进行折算。度量农户贫困时,会分别采用收入贫困和消费贫困,以及两种贫困的缺口等指标。

本文所使用的第二个数据为1993~2017年的省级面板数据,其中,省级贫困指标是根据Shorrocks和Wan创建的方法推算而来:该方法首先将各省统计年鉴的农户和城镇居民的收入分组数据(即每个收入段内的人口比重)还原为个体层面的收入观察值,然后进行贫困和收入差距的度量(23)Shorrocks Anthony and Guanghua Wan, “Ungrouping Income Distributions: Synthesising Samples for Inequality and Poverty Analysis,” K. Basu and R. Kanbur ed. Arguments for A Better World: Essays in Honor of Amartya Sen, Oxford University Press, 2009.。这里采用的贫困线为2011年购买力平价折算的每天1.9美元和3.2美元。

(三) 扶贫政策效果再评价

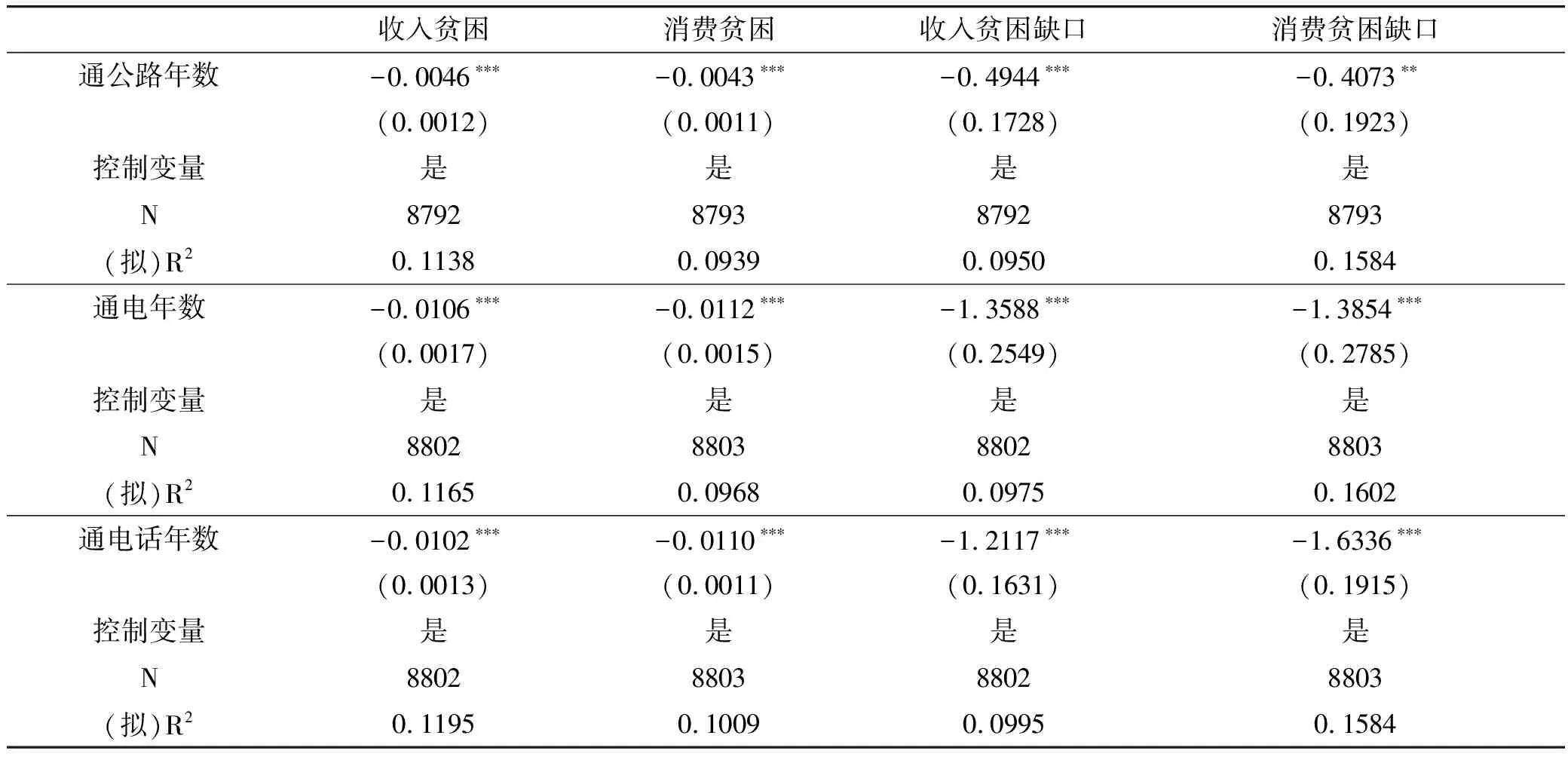

1.改善农村地区基础设施有明显的减贫作用

中国早期的开发式扶贫的一项重要内容就是为贫困地区解决基础设施短板:修路、架桥、通电、通电话、建设水利设施等。进行基础设施建设在“西部大开发”战略中也是一个重要内容。基础设施是生产和生活的必要条件,它们理论上会通过便利生产和生活而有助于降低贫困。为此,我们利用CHIP 2002村问卷中提供的基础设施信息进行检验,回归结果报告在表2中。从中可以看出,通公路、通电、通电话的年数这三个度量基础设施的变量在所有的模型中都显著为负,这意味着它们不仅能够显著降低贫困发生率,而且还能显著缩小收入和消费贫困缺口。

表2 基础设施的减贫作用

实际上,有其他研究也发现,其他发展中国家的类似项目也能显著促进增长和降低贫困。例如,印度政府曾对Uttarakhand进行过以提供基础设施建设为核心的区域开发,有研究用灯光来度量产出增长,并利用断点回归方法识别了这一政策的效果,发现它带来的产出提升高达28%,且村庄公共品、农业就业和农户的福利等指标也都相继上升(24)Shenoy Ajay, “Regional Development through Place-based Policies: Evidence from A Spatial Discontinuity,” Journal of Development Economics 130 (2018): 173-189.。这一研究结论与本文的研究结论保持一致,这表明为贫困地区提供基础设施建设确实能够有效降低农村贫困,且效果持续存在。

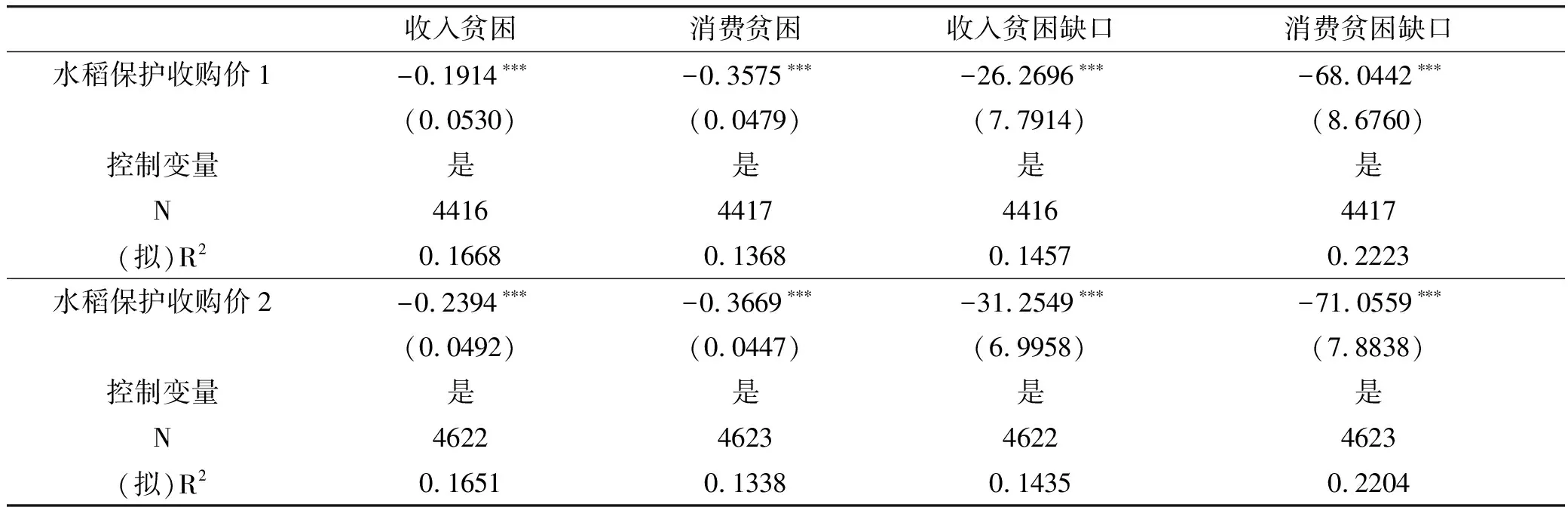

2.水稻保护收购价具有明显的减贫效果

从21世纪初开始,中国政府开始进行农村税费改革,一方面逐步取消农业税费,另一方面实施种粮补贴以及退耕还林还草补贴,其中对粮食实施直接补贴或者保护价收购。虽然这一政策的目标是减轻农民负担和增加农民收入以及保护粮食安全,而并非为了减贫,但它本身也应该能够通过提高贫困户的农业收入(特别是种粮收入)而具有减贫效果。CHIP 2002询问了当地主要粮食的保护收购价格,因此我们可以直接检验这种价格保护机制是否有助于降低农村贫困。由于样本中关于小麦和玉米的观察值较少,因此我们仅检验水稻保护收购价的减贫效果。从表3的回归结果中可以看出:水稻的保护收购价在所有的模型中都显著为负,这表明政府针对水稻实施按保护价敞开收购的政策不仅能够实现其本身的目标,而且还能起到有效降低贫困发生率和缩小贫困缺口的效果。

表3 水稻补贴的减贫作用

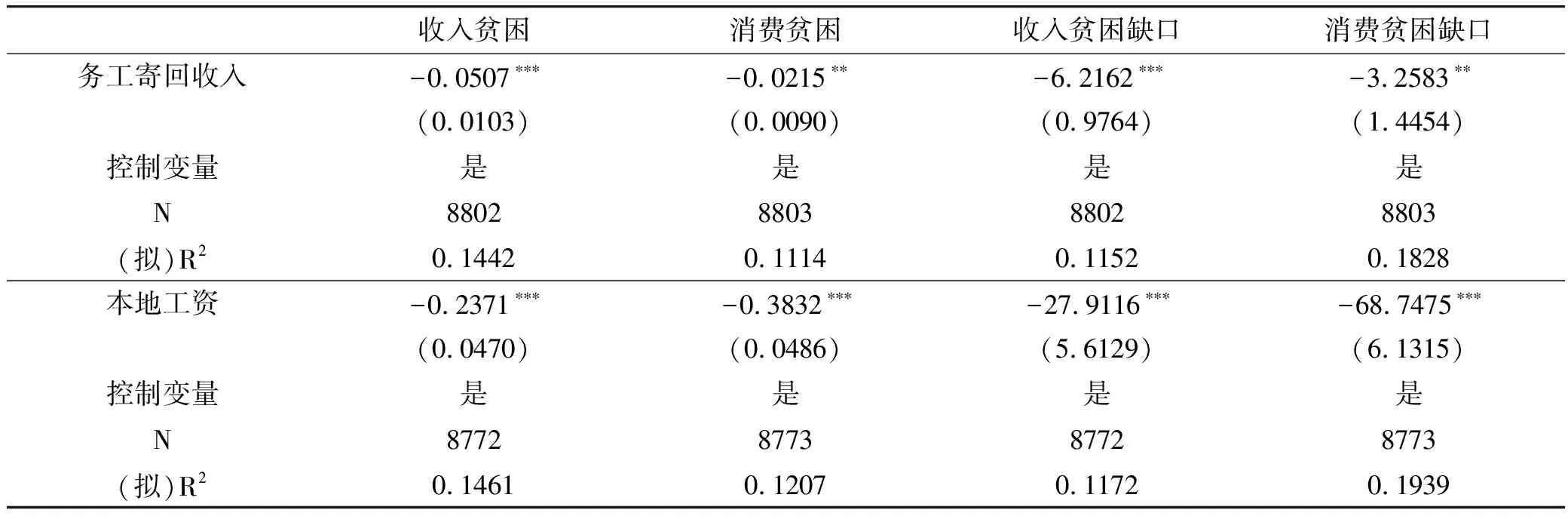

3.劳动力市场发育具有直接的减贫作用

尽管主要由第一产业带来的家庭经营收入在农户可支配收入中占重要地位,但它的比重则呈下降趋势。例如,它的比重在1998年为67.86%,而2019年下降到了35.97%,这一下降趋势与快速减贫并不一致;反之,农户的工资性收入占可支配收入的比重则持续上升,1998年为26.32%,2019年则上升到41.09%。在工资性收入比重上升的背后,城乡劳动力市场的发育起到了重要作用。对于贫困户而言,他们拥有的简单劳动力会从劳动力市场发育中通过更多的就业机会和更高的工资回报获益,从而有助于减贫。为了检验这一机制是否存在,我们利用CHIP 2002中提供的两个指标进行检验:一是家庭收入来源中务工人员寄回来的收入;二是村问卷中得到的本地工资水平。回归结果报告在表4中。从中可以看出,这两个反映城乡劳动力市场发育的变量在所有的模型中都显著为负,即它们都能显著降低贫困发生率和缩小贫困缺口。

表4 劳动力市场发育的减贫作用

4.干净的饮水能够显著降低多维贫困

淡水是农业生产和日常生活所必需的,但这对于干旱少雨的西北和喀斯特地貌的西南地区农户而言,获得干净的饮水却是一件成本很高的事情。不干净的饮水中常常有致病细菌和病毒,会严重危害健康甚至生命。为此,1994年初开始实施的《国家八七扶贫攻坚计划》就确立了基本解决贫困户人畜饮水困难的目标。进入21世纪以后,政府又进一步提出解决干净饮水的新目标。但现有文献对于饮水工程减贫效果的评价并不多。特别地,获得干净的饮水是否有助于降低收入和消费贫困,并且还有助于提升农户的健康水平?为了回答这一重要问题,本文继续利用CHIP 2002的数据进行检验。该数据中包含有被调查户的饮水类型,我们将自来水定义为干净的饮水,然后用家庭医疗总支出作为家庭成员健康水平的代理变量,回归结果报告在表5中。从中可以看出:首先,干净的饮水在前4个模型中大多显著为负,这表明它确实有助于减贫;其次,在第5个模型中,为了克服内生性,我们进一步控制了家庭的收入水平,从中也可断定它的回归系数显著为负,由此可以得出结论:干净的饮水确实有助于提高农户的健康水平,从而降低其医疗支出。这一结果也意味着,为贫困户提供干净的饮水不仅有减贫作用,而且还有提升健康水平的作用。

表5 干净的饮水对减贫和提升健康的效果

5.医疗保险也有显著的减贫效果

在农村地区,因病致贫、因病返贫的现象非常普遍。据《中国农村贫困监测报告(2003)》提供的数据,在一些农村贫困地区,有24.3%的农户靠借钱或欠债来支付医药费,5.5%的农户为了看病而变卖家产,因病欠债的农户有47%存在温饱问题(25)国家统计局农村社会经济调查总队:《中国农村贫困监测报告(2003)》,北京:中国统计出版社,2003年。。疾病不仅可能会使患病者丧失劳动能力,而且还要额外支出医药费甚至需要其他家庭成员的照料,因此会严重降低家庭的收入水平和增加医药支出负担;而医疗保险则能通过给患病者分担部分医药费而减轻其负担,并使得在没有医疗保险的情况下部分无法就医的患者能够得到及时的诊治,因此参加医疗保险理论上应该有减贫效果。CHIP 2002的问卷中询问了家庭成员中有医疗保险的数量,这为我们检验它是否有减贫功能提供了可能。回归结果见表6所示。从中可以看出:参加医疗保险这个变量在绝大部分模型中都显著为负,这表明家庭成员中参加医疗保险者越多,越有利于降低贫困发生的概率以及缩小贫困缺口。这印证了医疗保险不仅能够提高农民的健康水平,而且还能够减贫。因此,医疗保险作为一种广义的扶贫政策,显然是有助于降低多维贫困。

表6 参加医疗保险的减贫效果

6.信贷扶贫是世界难题:仅仅依靠信贷政策未必能有效减贫

国际学界对中国信贷扶贫效果的批评较多,但这种批评忽视了信贷扶贫其实是一个世界难题,正如小微企业贷款难这一问题在中国目前仍然难以得到有效解决一样。导致这一难题有很多原因:一是信息不对称导致的逆向选择和道德风险问题,这迫使商业银行不得不惜贷;二是针对贫困户的贷款额度较小,导致银行的经营成本远高于给大企业的大额贷款。另外,学界还忽视了另一个重要因素:贫困的决定是多因素的,缺乏信贷仅仅是其中一个原因,而要摆脱贫困,仅仅给贫困户提供信贷可能根本无法缓解贫困。这是因为,投入信贷资金进行生产活动,同时还需要生产技术、产品市场、管理经验等众多要素,这些要素对于生产和增收缺一不可,而这些也恰恰是贫困户所缺乏的。因此,本文认为贫困户除了需要少量资金用于平滑消费外,对于信贷资金的需求并不高;即使有足够的信贷资金给予他们,也未必能有效缓解贫困。

以非正规借贷为例,在CHIP 2002样本中,有借出款的农户占比仅为1.63%,户均借出金额也仅为4309元;在样本农户中,被调查年份有非正规借入款的农户也仅占9.03%,户均借入款也仅为4242.92元。这些数据表明,即使是信息不对称程度不那么严重的非正规借贷,农户对信贷资金的需求并不高,这也意味着正规金融对非正规金融的替代作用有限。下面我们可以进一步利用CHIP 2002样本来检验贫困户的信贷需求是否更高。为了克服贫困与借贷行为之间的双向因果内生性,我们利用农户1998年是否贫困、对2002年是否有非正规借款行为进行回归,结果报告在表7中。从中可以看出,1998年贫困虚拟变量在两个回归模型中都为负,但不显著,这意味着贫困户的非正规借款需求并不比非贫困户高,这意味着我们通常所预期的贫困户比非贫困户更需要借款,在现实中并不一定成立。

表7 贫困户的借入款并不显著更高

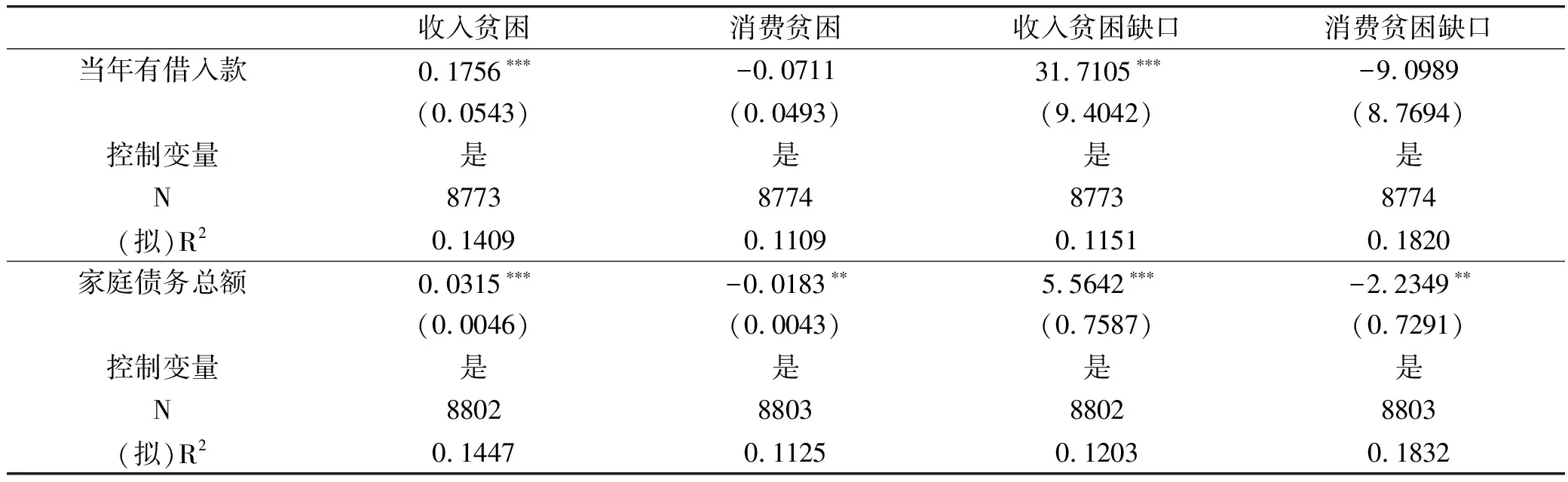

下面我们进一步检验非正规借款是否有助于减贫。为此,我们检验两个变量的影响:调查当年农户是否有借入款、农户当年债务总额,回归结果报告在表8中。从中可以看出:当年有借入款以及债务总额在模型1和模型3中都显著为正,这表明借入款反而有可能加剧当年的收入贫困;它们在模型2和模型4中都为负,且债务总额都显著,这表明农户借贷的目的更多是消费(平滑消费)而不是增收(扩大生产)。因此,寄希望于为贫困户提供信贷资金就能帮助他们脱贫是不现实的。中国的信贷扶贫政策效果固然不高,但这是一个世界难题,对中国也不能苛求。

表8 家庭负债与收入和消费贫困

(四) 中国还做对了什么?

1.工业化的显著减贫效应:来自省级数据的证据

正如前文所述,经济增长对减贫的显著作用是经济学界的一个共识。但是对于中国哪个部门的增长才是减贫的主要推动力,学界并没有达成共识。尽管部分研究提供了一些证据表明工业化和城市化通过吸纳农村剩余劳动力有力地促进了农村贫困的下降,但基于现有研究大多面临着缺乏宏观层面贫困度量指标的困境,本文则利用一个较长时段的省级面板数据进一步检验不同省份的就业结构和产出结构对农村减贫的影响。

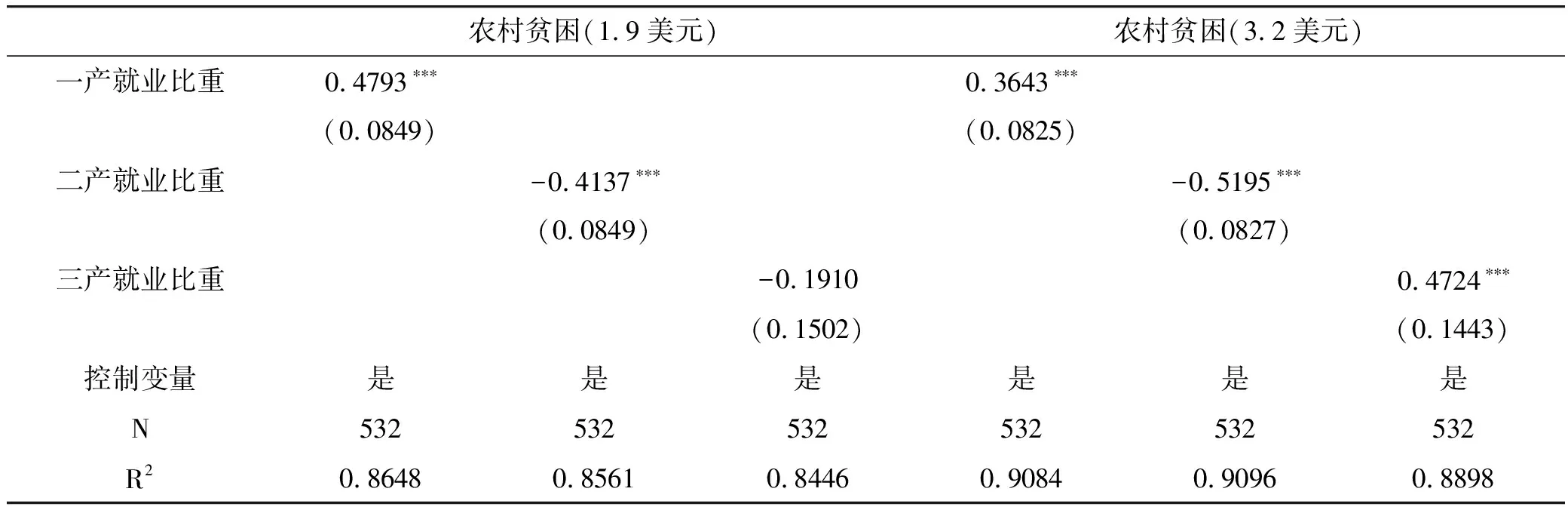

基于此目的,我们首先检验三次产业的就业比重对于减贫的效果是否存在差异。回归结果报告在表9中。从中可以看出:首先,无论是采用1.9美元贫困线还是3.2美元贫困线,第一产业的就业比重都显著为正,这表明从事第一产业的比重越高,农村贫困发生率就越高;其次,第二产业的就业比重始终显著为负,这表明更多的劳动力进入第二产业能够显著降低农村贫困,且这一结果对不同的贫困线保持稳健;最后,第三产业的就业比重在1.9美元贫困线时为负但不显著,而在3.2美元贫困线时甚至显著为正,这表明第三产业比重的上升并不利于降低农村贫困。

表9 三次产业就业比重的减贫效果

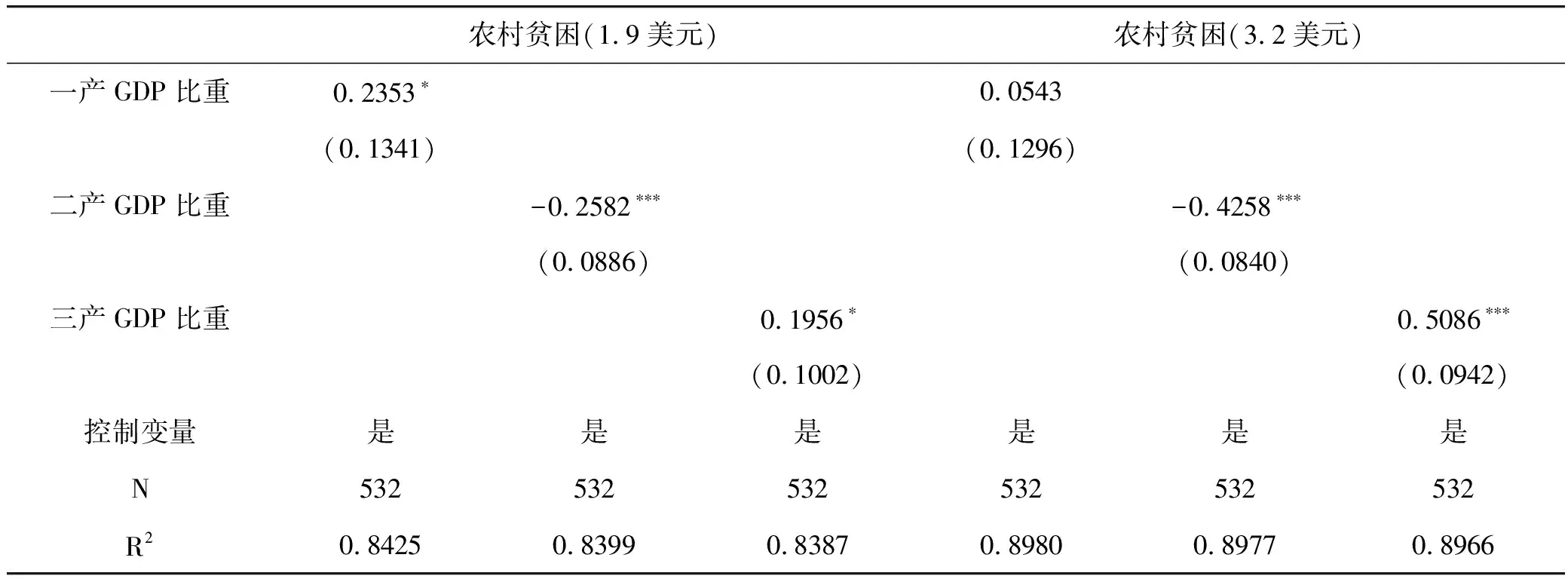

下面进一步检验三次产业GDP的比重对于农村减贫的效果是否存在差异。从表10的回归结果中可以看出:(1)第一产业GDP比重在两个模型中的回归系数都为正,这再次表明第一产业比重的上升不利于降低农村贫困;(2)第二产业GDP比重在两个模型中的回归系数都显著为负,再次表明第二产业比重的上升确实能够显著降低农村贫困;(3)第三产业GDP的比重在两个模型中都显著为正,也再次表明第三产业比重的上升不利于降低农村贫困。

表10 三次产业GDP比重的减贫效果

本文对于上述结果的解释是:中国的农业生产规模小,加上早期采取的重工业优先发展战略,导致农业部门的比较利润较低,因此农业比重越大,越不利于降低农村贫困率;反之,城市工业部门的比较利润较高,这些部门的增长速度较快,创造的税收也较多,因此能够通过吸纳农村剩余劳动力而显著降低农村贫困率。

2.精准扶贫的科学性

2013年11月习近平总书记到湘西考察时,要求当地的扶贫工作要“分类指导、精准扶贫”,这是习近平精准扶贫思想在中国被首次正式提出。随后,中央政府发布文件并对精准扶贫工作进行了设计和部署。2015年11月召开的中央扶贫开发工作会议强调“十三五”期间脱贫攻坚的目标为“两不愁三保障”——到2020年稳定实现农村贫困人口不愁吃、不愁穿,农村贫困人口义务教育、基本医疗、住房安全有保障。国务院扶贫办对此的解释为:第一,不愁吃:口粮不愁,主食细粮有保障;第二,不愁穿:年有换季衣服,日有换洗衣服;第三,义务教育:农户家庭中有子女上学者负担较重,虽然人均纯收入高于贫困线,但也要统筹考虑纳入扶贫对象;第四,基本医疗:农户家庭成员因患大病或长期慢性病,影响家庭成员正常生产与生活,需要经常住院治疗或长期用药治疗,刚性支出较大,虽然人均纯收入高于贫困线,但也要统筹考虑纳入扶贫对象;第五,住房安全:农户居住用房是C、D级危险房屋的,虽然人均纯收入高于贫困线,也要统筹考虑纳入扶贫对象。由上述解释可以看出,中国实施的精准扶贫已经不再单纯考虑收入贫困,而是综合考虑了贫困户的收入、食物消费、衣着消费、教育负担、医疗保险、住房条件等六个维度,这无疑是多维贫困前沿思想在中国扶贫实践中的科学体现。

精准扶贫之所以重要,是因为准确地找到需要帮扶的对象本身就是一个世界难题。一是农户的收入水平往往难以精确度量,比如很多实物收入并未折成现金收入;二是一些扶贫政策有福利性质,这会导致希望得到帮扶的农户会故意隐瞒自己的收入;三是与分配资源有关系的非贫困户会向干部进行寻租而获得帮扶。因此,依据农户的收入水平来确定帮扶对象往往会导致瞄准失败;而如果依据可观测的家庭特征来瞄准贫困户,则可以大大克服上述问题,“两不愁三保障”中瞄准的几个可观测指标就具有较高的科学性。下面我们检验家庭可观测特征是否与家庭贫困具有高度相关性。如果存在显著的相关性,那么依据这些可观测特征而不是(或者不仅仅是)家庭收入(或消费)来确定扶贫对象,将会提高贫困识别的精确性和科学性。基于CHIP 2002问卷中的信息,我们选择了房屋建筑材料是否为土坯、做饭用燃料是否为柴草、家庭中未成年人数量、老人数量、残疾人数量等5个变量,对家庭是否属于收入贫困进行回归,结果报告在表11中。

表11 家庭可观测特征与收入贫困

从表11的回归结果中可以明显看出:无论是分别单独控制这5个变量,还是一起控制它们,其回归系数都显著为正,这表明农户的这些可观测特征与其收入贫困高度正相关。因此,基于这些可观测指标进行贫困识别能够克服信息不对称导致的难题,具有较高的科学性。过去几年中,由习近平总书记推动的精准扶贫实践直接瞄准贫困家庭而不是贫困县、贫困乡、贫困村,并且按照多个维度去识别贫困户,对贫困户的不同致贫原因采取不同的帮扶措施,因而大大提高了瞄准效率和扶贫资金的减贫效果。在这一科学思想的推动下,中国于2021年2月25日正式宣布,按照中国政府制定的2010年贫困线,将近1亿贫困人口全部脱离了绝对贫困。

三、 中国反贫困成就的经验

结合现有文献和上述检验结果,我们可总结出中国反贫困的如下成功经验及其对其他发展中国家的启示:

第一,工业化、城市化和全球化所推动的经济增长,为低技能农村剩余劳动力提供了大量的就业机会,是中国反贫困政策取得良好效果的重要原因。经济增长是降低贫困的核心动力,但并非所有的经济增长都能够带来贫困的降低,这要取决于经济增长的模式。就中国而言,工业化、城市化和全球化创造了庞大数量的低技能劳动力的就业岗位,这一增长模式明显是益贫的(pro-poor),在城市部门发展劳动力密集型产业更有助于降低农村贫困。实际上,中国古人对扶贫的要诀早已有了深刻的认识:“授人以鱼不如授人以渔”,这也是中国反贫困政策的核心要义。

第二,为贫困人口或者欠发达地区提供道路、灌溉、电力、通讯等基础设施,帮助贫困人口连通要素与市场并打破贫困陷阱是政府在反贫困之战中最应该发挥作用的领域。道路基础设施的改善意味着市场的扩大和社会分工的加深,贫困农户不仅可以将生产出来的产品以更高的价格销售到更广阔的市场中,而且还能够借助于便利的交通直接外出务工,将自己的劳动力融入到城市化和全球化的价值链生产中。通过外出打工的民工返乡创业以及技术扩散,对贫困地区的经济发展带来了积极的影响,并有助于打破原来的低水平均衡状态。

第三,在为贫困人口提供硬件基础设施的同时,还应该为他们提供基础教育和医疗保健体系,以使他们的人力资本提高到一定水平,并足以把握住工业化和全球化所提供的就业机会。过去几十年,中国政府通过财政转移支付来增强贫困地区政府投资教育和医疗等基础设施的能力,这些投入无疑能够有助于提高农村剩余劳动力的人力资本水平,并能够胜任工业化、城市化和全球化所创造的就业岗位。

第四,寄希望于主要通过农业发展来减贫,对于人均耕地资源稀少的人口大国并非可行之路。尽管很多经典的发展经济学文献都强调农业发展对于降低农村贫困的关键作用,但是对于人均耕地面积不足2亩的中国而言,仅仅依靠农业部门的壮大显然难以摆脱贫困。中国的农业主要是解决“吃饭问题”,而解决庞大人口的贫困问题,则必须依靠城镇部门。

第五,建立一个全覆盖的社会保障体系对于摆脱贫困必不可少。通过贫困人口参与生产,由他们自己通过努力来脱贫。但是,对于那些“老弱病残”的弱势群体而言,他们丧失了基本的人力资本和进行生产的能力,此时一般的扶贫政策往往难以奏效。因此,须政府出面,建立一套最低生活保障体系来对他们进行“兜底”。建立一套程序简化、标准明确、规则公平、过程透明的低保体系,对摆脱贫困来说具有极其重要的意义。