基于行业异质性的国家质量标准对我国制造业全球价值链地位影响研究

李优树 张坤 杜雨霈

摘 要:基于全球价值链治理的质量惯例理论框架,通过将中间品投入引入生产函数,分析得出国家质量标准通过知识溢出效应和中间品效应提高全球价值链地位。利用WIOD(2016年版)数据库进行实证检验,发现行业强制性国家标准数量的增加有利于该行业全球价值链地位的提升,推荐性国家标准对全球价值链地位的作用不显著,但推荐性国家标准作为强制性国家标准的补充,可以提高强制性国家标准对全球价值链地位作用的显著性水平。行业异质性分析分别从经济发展不同阶段的主导行业、要素密集程度和市场集中度三个维度进行,发现经济发展后期行业、资本技术密集型行业和竞争性行业质量标准制定对行业全球价值链地位提升作用更强。因此,积极完善国家质量标准体系,推动质量标准在技术成熟度高、竞争充分行业的应用,提高制造业发展质量。

关键词:质量标准;全球价值链治理;全球价值链地位;行业异质性

一、引言

自2017年中美贸易摩擦以来,美国一方面发起对中国的三轮关税战;另一方面,围绕5G标准之争,对包括华为在内的中国科技公司进行打压。发达国家越来越将质量标准这一重要的非关税壁垒作为推动制造业回流,推进工业4.0,维持本国在制造业领域竞争优势的重要手段,标准竞争早已成为产品竞争、产业竞争,乃至国家竞争的重要战略支点(刘淑春和林汉川,2020)。尽管出口目的地国的关税壁垒和非关税壁垒会倒逼我国出口产品质量提升(赵文霞和刘洪愧,2020),作为微观主体的企业采用国际标准可以正向激励企业的出口行为,进而促进全要素生产率的提高(程虹等,2017),但也可能是由于企业具有较高的全要素生产率,从而具备采用国际标准,主动参与国际竞争的能力。已有研究表明,质量标准具有显著的经济效应和贸易效应,Swann(1996)和Blind(2000)分别对英国和德国的标准数量和贸易额进行研究,结果表明标准数量的增加能促进本国进出口贸易额增长;Mangelsdorf(2012)认为中国国家标准,尤其是国家强制标准对出口贸易有显著的促进作用。随着信息与通信技术的发展和国际贸易、投资环境的不断改善,共同促成了基于国际垂直分工的全球产业链革命,表现为工业制成品的生产工序不断细化,中间品贸易飞速发展,中间品跨越多个国界成为越来越普遍的现象(王直等,2015)。传统的以最终产品进行的国际分工和贸易方式,演变为以处于领导地位的跨国公司为主导,将产品生产链条细化为若干工序和环节,并以最优化原则在全球范围内进行布局(曹明福等,2005)。随着全球价值链的发展,全球分工体系由产业间分工向产业内分工转变,国际贸易也由产业间贸易向产业内贸易和产品内贸易转变,对国际贸易和全球产业分工布局产生了深远的影响。WTO在2019全球价值链发展报告中将全球价值链视作研究单个经济体经济增长和结构转型外,分析全球经济的另一重要视角。

有关质量标准对全球价值链分工地位影响政策的应用,早在2017年习近平总书记考察徐工集团时就指出,瞄准国际标准提高发展水平,促进我国产业向全球价值链中高端攀升。2019年11月中共中央、国务院发布的《关于推进贸易高质量发展的指导意见》中提到“加强质量管理,积极采用先进技术和标准,提高产品质量”,“鼓励行业龙头企业提高国际化经营水平,逐步融入全球供应链、产业链、价值链,形成在全球范围内配置要素资源、布局市场网络的能力”。但理论界对质量标准与全球价值链分工地位之间的作用机制及实证研究并不多,面对国际国内形势的重大变革和新冠肺炎疫情的巨大冲击,我国以自然资源和劳动力成本优势嵌入全球价值链,在激烈的竞争中只能获得有限利润,难以向价值链高端攀升,面临“低端锁定”风险,而处于价值链高端的发达国家则可以凭借 “先发优势”,通过质量标准进一步强化这种“低端锁定”效应。因而,以更加主动的姿态,通过国家标准提高中间投入品和最终品质量,提高产品增加值率,推动我国制造业不断向价值链高端攀升,实现党的十九大报告提出的“促进我国产业迈向全球价值链中高端,培育若干世界级先进制造业集群”,具有重要的理论和现实意义。

二、文献综述

全球价值链最早可追溯到迈克尔·波特在《竞争优势》中提到的价值链,提出企业的生产活动由一系列功能各异且相互联系的生产环节构成,包括从原材料采购到生产、销售以及售后服务等环节共同构成企业的价值链。Gereffi(1991)将价值链发展为全球商品链(Global Commodity Chain),跨国公司一方面为降低生产成本在全球范围按照比较优势分配生产环节,另一方面为满足最终产品质量要求强化对各生产环节的整合和控制,并最终在2001年将全球商品链发展成为全球价值链全球价值链(Global Value Chain,简称GVC),更加强调各生产环节在价值增值和利益分配方面的特征。当前有关全球价值链的研究则主要集中在两个方面,一是发展中国家如何提升在全球价值链中的地位;二是全球价值链的治理问题。

(一)全球价值链地位测算和提升路径

在有关全球价值链地位的研究中,主要集中在对价值链地位的测算、影响全球价值链地位的因素和向价值链上游攀升的路径。Hummers(2001)最早將中间品增加值引入国际分工,提出“垂直专业化率”这一指标来衡量一国产业在全球价值链中的地位,即某行业进口中间品在该行业出口额中所占的比重,该比率越高表明进口中间品在出口额中所占份额越大,在全球价值链中所处位置越低。Koopman等认为该方法只适用于部分情况,会严重低估部分以出口加工为主要贸易方式的国家的全球价值链地位,并在2010年提出著名的KPMM法,对总量贸易进行分解,计算出全球价值链地位和全球价值链参与度,Wang(2013)又进一步将Koopman的计算模型从单一部门扩展至多部门。此后国内学者利用Koopman的测算方法对我国全球价值链地位进行了大量相关研究。汤碧(2012)采用Hummers的方法对我国高技术产业的出口技术复杂度进行测算,认为我国高技术产业出口技术复杂度呈不断提高态势,但总体出口仍然以加工贸易为主,技术含量不高。尹彦罡和李晓华(2015)认为Koopman的测算方法对中国制造业分行业全球价值链地位的测算效果较好,对制造业整体价值链地位的测算较差,并认为中国制造业在全球价值链中同时面临来自发达国家从高端和更低成本国家从低端的双重压力。王厚双等(2015)则测算了1995-2009年我国服务业的全球价值链地位,得出我国服务业在全球价值链中的地位经历了先下降后上升的过程,但当前我国服务业发展与发达国家相比仍有较大差距。肖宇等(2019)利用全球投入产出表匹配中国工业企业数据库和海关数据库,测算我国制造业企业的出口上游度和进口下游度,结果表明中国制造业企业在全球价值链中更多采用加工再出口的贸易模式,因而在价值链中位置不高。综合以上学者观点可以发现,随着我国对外开放程度的不断提升,外向型经济不断发展,不管是制造业还是服务业,全球价值链地位均不断提升,但总体位置依然偏低,面临低端锁定风险。

至于如何提升本国产业全球价值链地位的路径上,国内外学者也进行了大量的研究。Humphrey(2002)从微观企业的角度指出价值链升级沿着产品、流程、性能和部门四个层次递进。Helpman(2008)指出一个国家或地区引导产业向价值链中高端攀升的主要动力来自制度与法律质量、自然要素禀赋、研发与技术进步。国内学者主要从我国参与国际贸易和提升我国产业或企业全球价值链地位出发,阐释影响我国产业或企业向全球价值链高端攀升的影响因素。马述忠等(2017)将加工贸易区分为来料加工和进料加工两种方式,通过实证得出进料加工具有更高的生产率,更容易向价值链高端攀升,同时指出改善企业融资约束更有利于全球价值链地位提升。盛斌和景光正(2019)从金融结构的视角,指出一国金融结构改善可从人力资本和研发创新激励两个方面提升全球价值链地位,并进一步指出契约环境的改善能强化金融结构的这种提升作用。耿晔强(2019)认为人力资本结构高级化和研发强度的增加能提升我国制造业全球价值链地位,其作用路徑是科技成果转化,因而对技术密集型产业的作用更明显。杨仁发和刘勤伟(2018)则认为生产性服务业的投入从融资能力和技术创新两个方面提升制造业的全球价值链地位,而且高技术行业相比中低技术行业更容易受到来自生产性服务投入的促进作用,但是与其他学者研究不同的是,杨仁发认为人力资本对全球价值链地位的提升作用不显著。许家云和徐莹莹(2019)认为政府补贴通过创新研发激励提升全球价值链地位,进一步的异质性分析表明,纯一般贸易企业比纯加工贸易企业和混合贸易企业的提升作用更明显,而民营企业比国有和外资企业提升作用更明显。张鹏杨(2019)通过出口加工区设立的准自然实验实证分析得出出口加工区的主导产业政策对该产业全球价值链地位的提升有负面作用,对国有企业和重工业企业的负面作用尤为明显,对本身具有比较优势的企业则负面作用较低。通过对以上学者文献的回顾不难发现,要想摆脱全球价值链“低端锁定”困局,应改变通过廉价要素资源和出口补贴这种贸易模式,实施创新驱动发展战略,增加研发投入,提高经济发展质量,同时发挥市场在资源配置中的决定性地位。

(二)全球价值链治理中的质量标准

从上述对全球价值链地位的测算和影响因素文献的梳理中可以发现,有关质量标准对全球价值链地位影响的研究不多,主要从全球价值链治理角度阐释质量标准在全球价值链治理中的作用。全球价值链治理是一个通过说明什么时间、按照什么价格、交付以什么生产方式生产的、多少数量的什么产品,从而实现对整个链条的控制过程。当前全球价值链治理研究主要集中在价值链中各类参与主体之间的组织结构及权力分配,在国际垂直分工不断深化,价值链上各参与主体分工不断细化的情况下,如何协调各参与者之间的利益关系,这种协调就是全球价值链治理。全球价值链具有不同的治理模式,Gereffi(1999)根据驱动力来源分为生产者驱动型和购买者驱动型;Humphrey和Schmitz(2002)根据交易费用和企业网络理论,依据领先公司对价值链的控制程度不同,可分为市场型、网络型、准科层型、科层型四种。在这些治理模式中,都涉及到通过质量惯例或质量标准来治理价值链,如Gereffi(1994)在购买者驱动模式中,认为价值链中“主导企业”如何定义和管理“质量”并沿着确定的链条进行职能分工和进入壁垒,从而获得消费者的认可,是其能否取得成功的关键。质量经济学理论表明,消费者和其他参与者一起,是制定产品质量认证方式的推动者,在价值链管理中也是如此。其中Kaplinsky和Morris(2002)提出的立法治理,指通过制定参与GVC所需要的条件和规则,这些规则主要包括国际标准,如国际标准化组织(ISO)制定的一系列标准;地区标准,主要是包含产地信息的地理标志产品;企业标准,涉及跨国公司的全球范围协调生产流程和工艺。通过这些规则和条件,规范价值链上各参与企业交付产品所应达到的基本规格。程虹、刘芸(2017)在法制秩序和竞争秩序之外提出标准秩序,并认为标准秩序是市场主体自发作用的结果,具有一定的强制约束力,且能降低交易成本。

质量标准是向客户或最终消费者传达有关产品技术规格、健康与环境安全标准或产品在生产或采购过程中的有关信息。标准按其适用范围可以分为公司标准、行业标准、国家标准以及全球标准。随着质量惯例和质量标准的发展,全球价值链上的企业越来越关注生产和工艺方法,而不是产品本身(Giovannucci and Reardon,2000),质量惯例也可以视作同一价值链上不同环节参与者之间的竞合问题,每个参与者只能部分地获取和控制有关产品生产过程和工艺方法方面的信息,价值链中的主导者或治理者根据获取的质量方面的信息来决定特定价值链环节的协调形式。因此,质量问题是理解“主导”企业在价值链上形成职能分工和进入壁垒的核心。在交易成本理论中,经济主体对质量有一个事先确定的、“客观”的、不受其他行为主体变化的概念,从这个意义上,我们可以将惯例定义为对他人行为的相互期望体系(Salais,1989),它既是行动指南,也是经济主体的行为是否合乎要求的集体准则。此后,Salais和Storper(1992)将质量惯例引入工业生产领域,并与技术、市场、资源惯例等结合,认为在工业协调中,质量的不确定性通过一个外部缔约方的行动而得到解决,该缔约方通过仪器测试、检验和认证确定了共同标准。国内学者程章新(2006)在相似的研究框架下得出,价值链主导企业要增强对价值链的治理能力,首先应将包含产品质量的信息传递给价值链上的所有参与企业,也可以通过将日趋复杂的产品质量的内容标准化,并通过一定的方式向社会公示,或获得第三方认证。在出口产品质量与全球价值链的关系方面,高静等(2019)从全球价值链嵌入的角度出发,认为全球价值链嵌入会提高中国企业出口的产品质量,但过度嵌入又会降低出口质量,价值链嵌入程度与出口产品质量之间呈现“倒U”形关系。

改革开放以来,我国外向型经济发展水平不断提升,与世界主要经济体联系不断增强,发展成为全球第一大贸易国、第二大经济体,但是全球价值链地位仍然偏低,制造业行业应发挥门类齐全的优势,通过国家标准的制定,强化对制造业价值链的治理,并逐步向价值链高端攀升,提升制造业行业的全球价值链地位。有鉴于此,本文将质量标准用在全球价值链治理,进而对全球价值链地位的影响作为研究方向。与现有文献相比,本文可能的边际贡献为:(1)现有文献以价值链中的质量惯例这一市场行为探讨价值链治理,进而提升价值链地位,本文试图构建国家强制标准对我国制造业全球价值链地位提升的作用,这又不同于所谓的“立法型”价值链治理模式,因为即便如ISO这样的标准体系,也是企业自主认证的;(2)过往的文献大多从规范的角度,提出质量标准或质量惯例在全球价值链中的影响,本文则梳理了我国2000年至2014年间颁布实施的国家强制性标准和国家推荐性标准,并对我国价值链地位进行实证分析,从实证的角度探讨国家标准的颁布实施对我国制造业全球价值链地位的影响。

三、理论分析与研究假说

全球价值链有别于传统的贸易模式在于产品和服务的生产依照“要素分工”在“多国制造”,在这个过程中呈现出中间品生产切片化(主要针对制造业)和任务分割模块化(针对服务业)的特征,由此引发中间品或中间模块在全球范围跨境流通量激增(盛斌,2020)。针对全球价值链的治理包括市场手段和行政手段两种方式,其中发展中国家企业在参与全球价值链过程中,接受价值链主导企业以“市场型”方式的治理,会出现企业不看整体产品,只关注本环节的生产,终将被“低端锁定”。另一方面,以国家质量标准为代表的“行政型”治理模式,将有利于市场机制不成熟、企业国际竞争力低下的发展中国家逐步形成小规模技术优势,逐步向价值链高端攀升,其内在机理主要通过知识扩散效应和中间品替代效应。

(一)质量标准的知识扩散效应

全球价值链的发展将产品的生产网络按照比较优势在全球范围内布局,这种“片段化”特征使得发展中国家企业在本国不具备完整产业链的情况下,能通过仅参与价值链中某一个或几个环节的生产获得利润,从而降低企业参与全球价值链的门槛。只是这种低门槛的参与往往只能“被分配”到低附加值的下游环节,甚至是“被动参与”的结果,企业参与全球价值链的持续时间较短(王杰等,2019),最终将面临“低端锁定”困境。质量标准的制定将包含产品生产工艺方面的知识在本国行业内进行传播和扩散,这种关于“生产的知识”的扩散可以达到与“技术外溢”相同的效果,提高企业模仿创新的能力;同时,根据小规模技术理论,随着某国参与该环节生产的企业数量的增多,生产能力的积累,可以发挥特殊的规模优势,当价值链中该环节的生产集中于该国时,则整个价值链又会对该国产生暂时依赖,这就为向价值链高端攀升创造了条件。

(二)质量标准的中间品替代效应

已有研究表明,中间品质量的提升可以显著提升企业生产率(眭强和冯亚芳,2020),并提高企业出口产品质量(施炳展和曾祥菲,2015),而一国要摆脱“低端锁定”风险,向价值链高端攀升是一个渐进的过程,在这个过程中首先逐步减少上游环节中间品进口,采用国产替代中间品。通过引入质量标准,可以提高本国中间投入品对进口中间投入品的替代能力,对中间品生产企业来说,一方面,可以降低与下游最终产品生产企业的信息不对称,为最终产品生产企业提供中间品质量的稳定预期,降低双方的交易成本,同时,将中间品在质量、规格方面进行标准化,提高产品的兼容性,从而可以充分发挥规模经济优势,也便于中间品生产企业的技术开发和转移。

通过以上分析可知,质量标准的制定有利于产品工艺质量方面的信息在行业扩散,并形成溢出效应,同时还可以实现国产中间品对进口中间品的替代,从而向价值链上游渗透,提高本国企业或行业全球价值链地位,从而提出假说1。

假说1:行业国家质量标准的制定有利于提高该行业全球价值链地位。

借鉴Kee and Tang(2016)的做法将中间品引入Cobb-Douglas方程,假定典型企业i的生产函数为

Yi,t=φi,tKαi,tLβi,tMγi,t(1)

其中,Yi,t为企业i在t年的产出;φi,t为企业生产率;K和L分别表示资本和劳动,M表示中间品投入,它们的价格分别为rt、wt和PMt;α、β、γ分别表示资本存量、劳动数量和中间投入品数量的产出弹性系数,并且α+β+γ=1。

进一步假设MDi,t和MIi,t分别表示企业i在t年本国中间品投入总量和进口中间品投入总量,对应的价格分别为PDt和PIt,引入常替代弹性(CES)函数,则

MDi,t=∑vDivi=1(mDvi)ρ-1ρρρ-1(2)

MIi,t=∑vIivi=1(mIvi)ρ-1ρρρ-1(3)

其中,ρ>1表示任意两种本国中间品或外国中间品的替代弹性,进而

PMt=(PDt)1-σ+(PIt)1-σ11-σ(4)

令σ=1ρ-1表示本国中间品与进口中间品的替代弹性,由于制定行业质量标准,可以降低中间品生产环节的交易成本,增强本国中间品替代性对进口中间品的替代比例,从而使得σ增大,由CES函数的单调性可知,σ增大又会使得PMt降低,进而企业收益增加;反之PMt会升高。因而,国家制定并出台质量标准后,企业有充分的动机采用质量标准进行中间品生产,因为这将有利于企业利润率提高,增强市场竞争力,同时,客观上实现向价值链高端攀升。

另一方面,由公式(4)可知,市场充分竞争越充分,则σ的取值越大,中间品价格PMt就会越低,因此提出假說2。

假说2:市场竞争充分的行业,国家质量标准的制定对该行业全球价值链的提升作用越大。

Gereffi(2005)提出决定价值链治理模式的三个主要因素:交易复杂性、信息标准化和供应商能力,并根据三种因素程度的高低,将全球价值链分为:市场型、模块型、关系型、从属性、等级性。由于产品生产和供求的差异,对于低交易复杂度、高交易标准化和高供应端能力的市场型价值链来说,提高质量可以在全球价值链中地位攀升,但是对于垂直一体化,即具有高交易复杂度、低交易标准化和低供应能力中的企业,其质量标准并非出于提高自身竞争力,获得更大竞争优势的需求,往往是价值链上主导企业的一种强制要求,因而对其在全球价值链中的地位攀升不会有明显效果。因此,对于市场型价值链行业来说,质量标准有利于在全球价值链地位的攀升,而对于非市场型价值链行业来说,则地位攀升不明显。

由于全球价值链的发展,国际生产分割为若干环节,出现所谓的产品内分工,中间品质量标准可以直接提高中间品产品质量,而最终品质量的提升也要通过中间品质量提升实现,至少不应降低中间投入品质量,因而不管是中间品质量标准还是最终品质量标准都对中间品质量有提升作用。

四、模型设定、数据来源与数据处理

(一)全球价值链地位的计算

为了对上述假说进行实证检验,首先计算全球价值链地位。借鉴Koopman等(2010)将一国对外贸易总额按照出口来源和重复计算部分分解成各种增加值来构建全球价值链地位(GVC-position)指数的方法,由于一国产业在参与全球价值链过程中一方面需要大量进口中间品,另一方面也将中间品出口给他国使用,因此将一国出口增加值分解为国内增加值部分和国外增加值部分,用某产业国内增加值部分减掉国外增加值部分,得到该产业在全球价值链地位指数。Koopman等(2010)认为若一国某产业处于全球价值链中的上游环节,如研发、设计、品牌等,就会向下游生产加工环节国家出口中间品,国内增加值部分相应较高,而下游生产加工环节国家主要利用其他国家的增加值,在计算中应当减去,一国国内增加值减国外增加值后剩余越多,表明该国越处于全球价值链上游环节,全球价值链地位就越高,反之则越低。

GVC_Positioncj=ln1+IVcjEcj-ln 1+FVcjEcj(5)

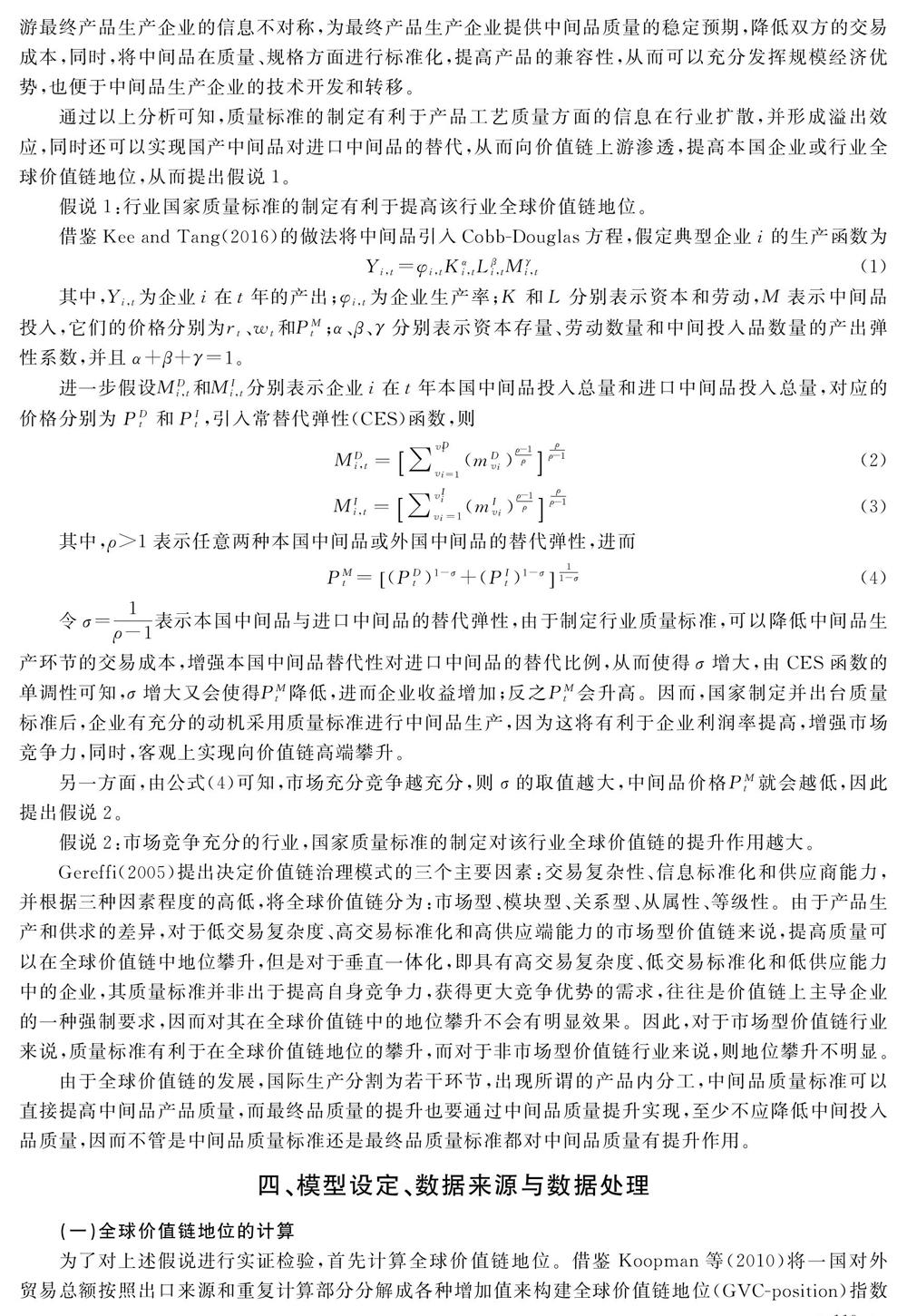

其中,GVC_Positioncj表示c国j产业的全球价值链地位,Ecj表示c国j产业出口总值,IVcj表示c国j产业出口的国内增加值,FVcj表示c国j产业出口最终产品中包含的外国增加值,IVcjEcj表示前向参与度,数值越大表示越靠近价值链上游,FVcjEcj表示后向参与度,数值越大表示越靠近价值链下游。此外,Koopman还將IVcjEcj+FVcjEcj表示为全球价值链参与度,数值越高表明该国与价值链其他环节国家中间品贸易流量越大。我国制造业行业全球价值链地位指数测算结果如表1所示。

(二)计量模型设定

由公式(5)可知,一国某行业全球价值链地位除该行业出口总值外,还受一国该行业出口中间产品的国内增加值,以及出口最终品包含的国外增加值影响,若一国某行业出口产品中包含的本国中间品增加值越高,进口中间品增加值越低,则行业全球价值链地位越高。公式(1)描述了中间品投入与一国产出之间的关系,同时,在经典宏观经济模型中一国产出水平也受资本存量水平和就业量影响。因而在设计计量模型中,除考虑核心解释变量国家强制标准数和国家推荐标准数,还应控制该行业当年资本存量水平、总就业水平以及中间投入品数量。综上分析,计量模型设计如下:

LnGVC_Pj,t=β0+β1S_STDj,t-1+β2Q_STDj,t+β3Zj,t+μj+νt+εj,t(6)

其中,GVC_Pj,t表示行业j在t年的全球价值链地位;S_STDj,t表示国家质量标准委员会t年j行业发布的强制性标准数,Q_STDj,t表示t年j行业发布的推荐性标准数;Zj,t表示控制变量集合,依据公式(1)中Cobb-Douglas方程选择行业资本存量Cap_stoj,t、行业就业总量Empj,t、行业中间品贸易总额等Imipj,t作为控制变量;μj和νt分别表示行业固定效应和年度固定效应,εj,t为随机扰动项。考虑到,国家强制性质量标准通常会在发布一段时间后生效,因此在设定回归模型时,对S_STD作滞后一期处理,而国家推荐性标准,作为供应商自愿采用的非强制性标准,一经发布即可对企业生产起到指导作用,因此不作滞后处理。又由于S_STD和Q_STD分别表示当年新增的强制性国家标准和推荐性国家标准,因此在设定计量模型时,将被解释变量GVC_P,及控制变量Cap_sto、Emp、Imip分别取对数。

(三)数据来源及数据处理

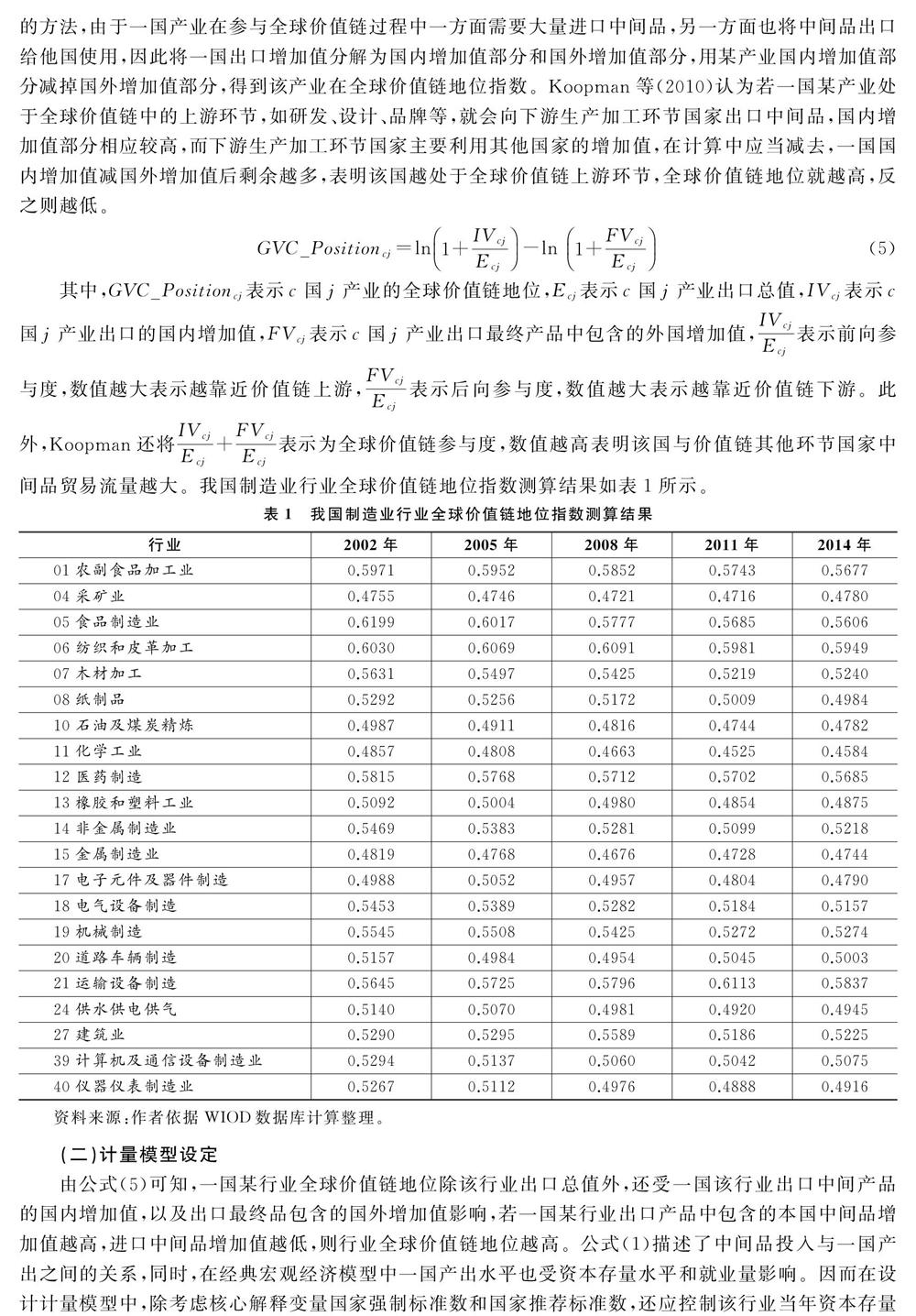

本文数据主要来自世界投入产出数据库(WIOD)2016年版,该数据库统计了世界上43个主要经济体自2000年到2014年的投入产出数据。其中我国全球价值链地位(GVC_P)的测算利用WIOD数据库中国与其他42个国家分行业投入产出数据。控制变量Cap_sto、Emp、Imip同样来自WIOD(2016年版)数据库。强制性国家标准和推荐性国家标准数量为笔者根据国家质量标准委员会自2000年至今发布的3102条强制性国家标准和35247条推荐性国家标准分行业、分年度整理得出。相关数据描述性统计结果如表1所示。

由于WIOD数据库与国家质量标准委员会在行业分类上口径并不一致,因此,本文对行业分类做了重新匹配,剔除行业分类标准差异较大的服务业,保留分类标准基本一致的初级产业和制造业,共分为01农副食品加工业、04采矿业、05食品制造业、06纺织和皮革加工、07木材加工、08纸制品、10石油及煤炭精炼、11化学工业、12医药制造、13橡胶和塑料工业、14非金属制造业、15金属制造业、17电子元件及器件制造、18电气设备制造、19机械制造、20道路车辆制造、21运输设备制造、24供水供电供气、27建筑业、39计算机及通信设备制造业、40仪器仪表制造业等21个行业。

五、实证结果分析

(一)全样本回归结果

首先对面板数据进行检验。数据为平衡面板数据,hausman检验在10%的水平上拒绝原假设,因此,应该认为固定效用模型优于随机效应模型,同时F检验P值为0.0000,强烈拒绝混合效应模型。因此,本文在对模型进行实证检验采用固定效应模型,以下回归结果均已控制行业效应和年份效应。

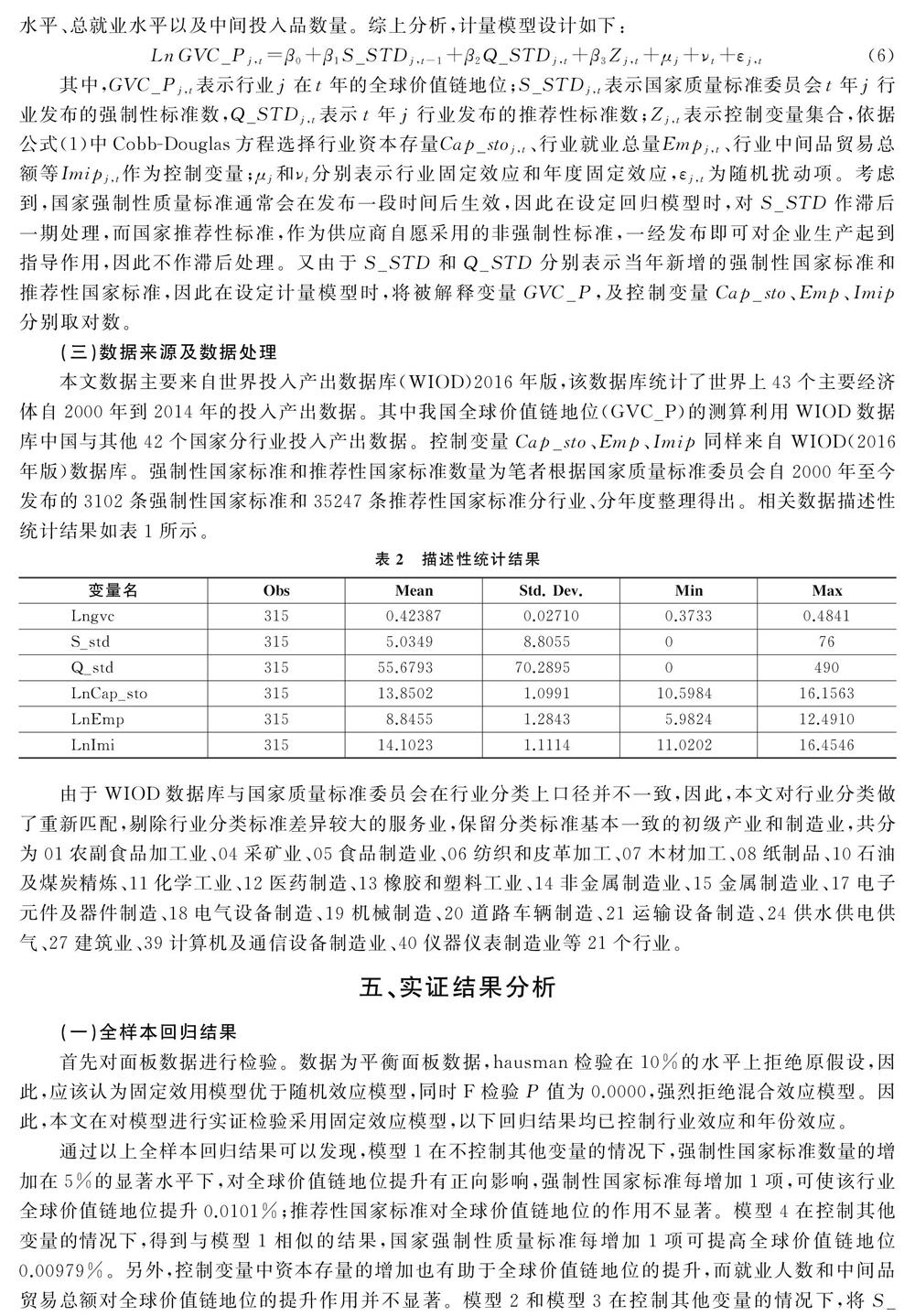

通过以上全样本回归结果可以发现,模型1在不控制其他变量的情况下,强制性国家标准数量的增加在5%的显著水平下,对全球价值链地位提升有正向影响,强制性国家标准每增加1项,可使该行业全球价值链地位提升0.0101%;推荐性国家标准对全球价值链地位的作用不显著。模型4在控制其他变量的情况下,得到与模型1相似的结果,国家强制性质量标准每增加1项可提高全球价值链地位0.00979%。另外,控制变量中资本存量的增加也有助于全球价值链地位的提升,而就业人数和中间品贸易总额对全球价值链地位的提升作用并不显著。模型2和模型3在控制其他变量的情况下,将S_STD和Q_STD分别对LnGVC_P做回归,得到若推荐性国家标准独立作用对全球价值链地位的提升没有显著影响;而强制性国家标准独立作用,将在10%的显著水平下有助于全球价值链地位的提升,但作用效果不及两种国家标准共同作用大,显著性水平也有所下降。这一方面增加了模型1和模型4的可靠性,另一方面也说明,推荐性国家标准作为强制性国家标准的有效补充,两种质量标准的配合作用,可以起到更好的效果。从而验证了本文的假说1:质量标准数量的增加,有利于提升我国制造业全球价值链地位。

(二)稳健性检验

使用最小二乘法对模型进行估计,可能产生内生性问题,即质量标准的制定可以提高出口产品质量,从而增加产品出口和减少进口替代,均可以提高全球价值链地位;另一方面,全球价值链地位提升也会倒逼企業提高产品质量,随着行业整体质量标准的提高,国家也会对原有质量标准进行重新修订,因此质量标准制定和全球价值链地位提升存在互为因果的可能,从而产生内生性问题。

为进一步解决内生性问题,验证模型的稳健性,本文利用系统GMM(Blundell 和Bond,1998)模型,对上述模型进行检验。系统GMM模型,一方面不需要普通OLS回归的球型扰动项的严格假设,可以提高模型的估计效率,增加模型的解释力;另一方面通过将被解释变量的滞后项作为解释变量也可以解决部分内生性问题,因而被众多学者作为检验模型稳健性的方法。由表2中的回归结果可知,各模型解释变量显著性水平均有所提高,其中强制性国家标准在1%的显著水平下,对全球价值链地位有提升作用,且回归系数也相较于OLS估计结果提高,国家强制性质量标准每增加1项,可提高全球价值链地位0.0173%,高于OLS估计下的0.0101%,推荐性国家标准对全球价值链地位的提升依然不显著,表明在解决了内生性问题后,国家强制标准对我国全球价值链地位的提升作用更大,推荐性国家标准对全球价值链地位作用依然不显著。

在部分解决了内生性问题后,资本存量对全球价值链地位的影响由显著正相关变为显著负相关。可能的原因是随着我国加入WTO成为世界工厂,产能过剩问题日益严重,范林凯等(2019)研究发现,除了政府公布的行业存在产能过剩,其他仍有89个四位代码行业存在产能过剩问题,而政府仅认定带有明显国企特性的行业。由于产能过剩,国内产业处于一种产业链低端过度竞争的状态,因而不利于全球价值链地位的提高。行业总就业量依然不显著。而作为中间变量的中间品贸易额变得显著,中间品贸易额的增加有助于提高全球价值链地位。

六、基于行业异质性的进一步分析

由公式(5)可知,一国某行业全球价值链地位除受该行业出口总值影响外,还受一国该行业出口中间产品的国内增加值,以及出口最终品包含的国外增加值影响,若一国某行业出口产品中包含的本国中间品增加值越高,进口中间品增加值越低,则行业全球价值链地位越高。我国制造业各行业受所处发展阶段、要素密集程度,以及市场化程度不同的影响,各行业出口产品中包含的进口中间品增加值率和国内增加值率不尽相同,因此有必要对不同行业进行异质性分析。为研究行业异质性对全球价值链地位的影响,本文从经济发展不同阶段的主导产业、要素密集度和行业竞争度三个层面对国家质量标准对全球价值链地位的影响做进一步检验。由于对行业按不同维度的划分具有较强的主观性和随意性,因而本文在划分中主要参考借鉴被广泛接受的划分方式。

(一)经济发展不同阶段的主导产业

Chenery (1975)根据经济发展不同阶段起主导作用的产业,将产业分为初期产业、中期产业、后期产业。本文将01农副食品加工业、04采矿业、05食品制造业、06纺织和皮革加工、07木材加工、08纸制品、10石油及煤炭精炼、13橡胶和塑料工业等8个行业划分为经济发展初中期行业,其余13个行业为经济发展后期行业。实证检验结果表明,经济发展后期行业质量标准数量的增加对该行业全球价值链地位提升在5%的水平下显著,质量标准数量每增加1项可提高全球价值链地位0.0174%,初中期行业的质量标准则不显著。而就业人数的增加对全球价值链地位提升具有显著正向影响。其原因可能是因为初中期行业生产的产品大多作为其他产业的原料,因此在产品质量和生产标准上,更多是受到价值链中主导企业的制约,国家强制性标准的作用不明显。相比较而言,经济发展后期产业链条相对较长,产业链内分工合作更为复杂,因此需要各环节企业更加紧密地合作,强制性质量标准有利于各企业以更低的交易成本传递有关产品质量和规格方面的信息。

(二)资源密集度分类法

在资源密集度分类上,本文借鉴韩燕(2008)的研究成果,将01农副食品加工业、04采矿业、05食品制造业、06纺织和皮革加工、07木材加工、08纸制品、13橡胶和塑料工业、14非金属制造业、24供水供电供气、27建筑业等行业划分为劳动及资源密集型行业,其他行业为资本及技术密集型行业。实证结果表明劳动资源密集型行业和资本技术密集型行业国家强制性质量标准数量增加均对全球价值链地位提升有促进作用,且都在5%水平下显著,但资本技术密集型行业对全球价值链地位的提升作用要大于劳动资源密集型行业,资本技术密集型行业国家强制质量标准每增加1项,可提高全球价值链地位0.022%,而劳动资源密集型行业,该系数只有0.014%。

(三)市场集中度分类法

现有关于行业竞争程度比较的研究大多基于赫芬达尔-赫希曼指数(HHI),通过计算除本企业外行业内前若干家竞争对手市场占有率的平方和测算市场竞争程度。本文基于行业考察市场竞争度,不涉及企业及其竞争对手市场占有率,因此借鉴平新桥(2007)的做法,利用行业内前10大企业销售收入占整个按行业销售收入的比重作为衡量行业竞争度的指标,将01农副食品加工业、05食品制造业、06纺织和皮革加工、07木材加工、08纸制品、12医药制造、14非金属制造业、17电子元件及器件制造、27建筑业、40仪器仪表制造业10个行业划分为竞争性行业,其他行业为非竞争性行业,此结果与丁启军(2008)对垄断行业和竞争性行业的研究结论相似。

结果表明,竞争性行业强制性国家标准对全球价值链地位的提升在5%显著水平下显著,国家强制性质量标准每增加1项,可提高全球价值链地位0.0136%,而非竞争性行业,强制性国家标准对全球价值链地位作用不显著。非竞争性行业由于天然的、或行政的垄断特性,造成垄断企业对产业链其他企业有很强的控制力,可以通过行政命令的方式传递有关产品质量和技术规格方面的信息,并通过对价格的决定来选择价值链上各环节生产企业,以增强自身的垄断地位。竞争性行业由于市场竞争充分,产业内每一个环节均有若干家企业供应产品,极易出现由于标准不同、规格不一造成的混乱,因而有必要由国家标准来统一产品质量要求和技术规格,因此竞争性行业中国家强制性质量标准作用更为显著。

仍然利用系统GMM模型对行业异质性分析回归结果进行稳健性检验,其结果与OLS相似,国家强制标准对经济发展初期行业和劳动资源密集型行业全球价值链地位提升作用不显著,而对于经济发

展后期行业和资本技术密集型行业有显著正向作用,其结果与全样本异质性回归相同。在解决内生性问题后,相比OLS回归结果回归系数增大,显著性增强。对于竞争性行业,国家强制标准每增加1项可提升行业全球价值链地位0.0366%,非竞争性行业系数低于竞争性行业,且结果不显著,从而验证前文假说2:市场竞争充分的行业,质量标准的制定对该行业全球价值链的提升作用越大。通过以上稳健性检验表明,基于行业异质性的回归结果稳健可靠。

七、研究结论与政策启示

现有关于全球价值链地位中质量标准作用的研究,普遍采用Ponte(2005)的研究范式,从全球价值链治理的角度引入质量惯例,一方面可以消除上下游企业间的信息不对称,降低交易成本;另一方面也可以提高产业链内企业的专业化水平,增强企业的规模优势,获得规模报酬。本文通过构造包含中间品投入总量的生产函数,其中中间品可以是来自本国的,也可以是来自进口,并引入常弹性函数,得出当本国中间品对进口中间品替代弹性增加时,可以降低本国中间品市场价格,增加本国中间品的投入总量,促进经济增长。同时,根据Koopman等(2010)对全球价值链地位的测算方法,当本国中间品对进口中间品的替代弹性增加时,一方面减少对进口中间品的需求,另一方面也可以增加本国中间品的出口,二者均可以提高全球价值链地位。

为了对模型进行检验,本文实证部分利用WIOD 2016版数据库,并整理了2000年至今国家质量标准委员会发布的强制性国家标准和推荐性国家标准分行业、分年度数量,得出某行业强制性国家标准数量的增加有利于该行业全球价值链地位的提升,强制性国家标准每增加1项,可以使该行业全球价值链地位提升0.0101%,推荐性国家标准对全球价值链地位的作用不显著,但是推荐性国家标准作为强制性国家标准的补充,有利于提高强制性国家标准的显著水平,从而验证了假说1,行业质量标准的制定有利于全球价值链地位的提升。从行业异质性的角度来分析,本文从不同经济发展阶段的主导行业、要素密集程度和市场集中度三个维度对行业进行异质性分析,得出经济发展后期行业、资本技术密集型行业、竞争性行业质量标准制定对行业全球价值链地位作用更强,验证了假说2。

发展中国家在参与全球价值链过程中尽管面临低端锁定的风险,但是面对复杂的国内国际经济形势,贸易政策不确定性增加,尤其是新冠肺炎疫情对全球供应链、产业链和价值链的巨大冲击,局部产业链出现断裂风险,通过强制性国家质量标准的制定实施,提高企业、行业全球价值链地位,增加对全球价值链的治理能力,是抵御当前经济金融风险,提高制造业发展质量,提振产业发展,增强企业国际竞争的重要途径,为此:首先,进一步完善行业质量标准体系。精简优化国家强制性质量标准的修订,对过时的质量标准应及时完善更新;对当前除国家标准外的各种不同类型的质量标准进行整合,将部分可推广、可复制的地方标准、行业标准纳入国家强制标准体系,以国家强制标准的形式协调价值链上各主体利益关系。其次,推动质量标准在技术成熟度高、竞争充分行业的应用。质量标准作为惯例领域“市场协调”不充分的一种替代方案,现阶段,质量标准在竞争性行业的作用比非竞争性行业更显著,随着市场在资源配置中的决定性作用不断强化,中间品贸易变得越来越复杂,价值链条越来越长,外部行政协调作用将越来越有限。未来,在适当时候,技术成熟度高、市场竞争充分、行业自律程度高的行业可逐步放开国家标准序列,以推荐性标准作为主要的质量管理手段。最后,在新冠肺炎疫情得到有效控制,全面推动复工复产的有利时机,坚持以供给侧结构性改革为主线,从生产端优化产业结构,促进产业链、价值链协同复工复产,提高我国产业链、供应链竞争力,增强我国产业全球价值链治理能力,提升全球价值链分工地位。

参考文献:

[1]曹明福,李树民,2005:《全球价值链分工的利益来源:比较优势、规模优势和价格倾斜优势》,《中国工业经济》第10期。[Cao Mingfu and Li Shumin, 2005, Benefit Sources of the Global Value Chains Specialization: Comparative Advantage, Scale Advantage and Price Advantage, China Industrial Economy,1.]

[2]程虹,刘芸,2017:《市场经济中的标准秩序理论研究》,《宏观质量研究》第5期。[Cheng Hong and Liu Yun, 2017, The Theory of Standard Order in the Market Economy, Journal of Macro-Quality Research, 5.]

[3]程虹,刘芸,李唐,2017:《使用国际标准能提高企业的全要素生產率吗——基于2015年“中国企业-员工匹配调查”的实证分析》,《国际贸易问题》第1期。[Cheng Hong, Liu Yun and Li Tang, 2017, Does the Use of International Standards Increase Productivity-Evidence from 2015 China Employer-Employee Survey, Journal of International Tread, 1.]

[4]程新章,2006:《全球价值链治理中的质量惯例》,《中国工业经济》第5期。[Cheng Xinzhang, 2006, Quality Convention in Global Value Chain Governance, China Industrial Economy,5.]

[5]丁启军,伊淑彪,2008:《中国行政垄断行业效率损失研究》,《山西财经大学学报》第12期。[Ding Qijun and Yi Shubiao, 2008, Study of the Efficiency Losses of Chinese Administrative Monopoly Industries, Journal of Shanxi Finance and Economics University,12]

[6]范林凯,吴万宗,余典范,苏婷,2019:《中国工业产能利用率的测度、比较及动态演化——基于企业层面数据的经验研究》,《管理世界》第8期。[Fan LinKai, Wu Wanzong, Yu Dianfan and Su Ting, 2019 , Measurement, Comparison and Dynamic Evolution of Chinas Industrial Capacity Utilization: An Empirical Study Based on Enterprise Level Data, Management World, 8.]

[7]高静,韩德超,刘国光,2019:《全球价值链嵌入下中国企业出口质量的升级》,《世界经济研究》第2期。[Gao Jing, Han Dechao and Liu Guoguang, 2019, The Upgrading of Export Quality of Chinese Enterprises under Global Value Chains: Mechanism and Empirical Study, World Economy Studies, 2.]

[8]耿曄强,白力芳,2019:《人力资本结构高级化、研发强度与制造业全球价值链升级》,《世界经济研究》第8期。[Geng Yeqiang and Bai Lifang, Human Capital Structure Upgrading,R&D Intensity and Upgrading in Global Value Chain of Manufacturing Industry, World Economy Studies, 8.]

[9]韩燕,钱春海,2008:《FDI对我国工业部门经济增长影响的差异性——基于要素密集度的行业分类研究》,《南开经济研究》第5期。[Han Yan and Qian Chunhai, 2008, The Difference of FDIs Impact on Chinas Industrial Sector Economic Growth, Nankai Economic Studies, 5.]

[10] 刘淑春,林汉川,2020:《我国制造业标准国际化战略对策》,《宏观质量研究》第6期。[Liu Shuchun and Lin Hanchuan, 2020, Strategic Maesures for the Internationalization of Manufacturing Standards in China, Journal of Macro-Quality Research, 6.]

[11] 马述忠,张洪胜,王笑笑,2017:《融资约束与全球价值链地位提升——来自中国加工贸易企业的理论与证据》,《中国社会科学》第1期。[Ma Shuzhong, Zhang Hongsheng and Wang Xiaoxiao, 2017, Financing Constraints and Moving Up in the Global Value Chain: Theory and Evidence From Chinese Processing Trade Enterprises, Social Sciences in China, 1.]

[12] 平新乔,周艺艺,2007:《产品市场竞争度对企业研发的影响——基于中国制造业的实证分析》,《产业经济研究》第5期。[Ping Xinqiao and Zhou Yiyi, 2007, The Impact of Product Market Competition on Enterprise R&D—An Empirical Analysis Based on Chinas Manufacturing Industry, Industrial Economics Research, 5.]

[13] 盛斌,2020:《全方位应对疫情对全球价值链的冲击》,《社会科学报》第9期。[Sheng Bin, 2020, All Round Response to the Impact of Epidemic Situation on Global Value Chain, Social Sciences Weekly, 9.]

[14] 盛斌,景光正,2019:《金融结构、契约环境与全球价值链地位》,《世界经济》第4期。[Sheng Bin and Jing Guangzheng, 2019, Financial Structure,Contractual Environment and Global Value Chain Position, The Journal of World Economy, 4.]

[15] 施炳展,曾祥菲,2015:《中国企业进口产品质量测算与事实》,《世界经济》第3期。[Shi Bingzhan and Zeng Xiangfei, 2015, Quality Measurement and Facts of Imported Products of Chinese Enterprises, The Journal of World Economy, 3.]

[16] 汤碧,2012:《中国高技术产业价值链地位的测度和影响因素分析》,《经济学动态》第10期。[Tang Bi, 2012, Measurement of The Status of Chinas High-tech Industry Value Chain and Analysis of Its Influencing Factors, Economic Perspectives, 10.]

[17] 王厚双,李艳秀,朱奕绮,2015:《我国服务业在全球价值链分工中的地位研究》,《世界经济研究》第8期。[Wang Houshuang, Li Yanxiu and Zhu Yiqi, 2015, Research on the Status of Chinas Service Industry in the Division of Global Value Chain, World Economy Studies, 8.]

[18] 王杰,段瑞珍,孙学敏,2019:《对外直接投资与中国企业的全球价值链升级》,《西安交通大学学报(社会科学版)》第2期。[Wang Jie, Duan Ruizhen and Sun Xuemin, 2019, OFDI and Chinas Industry Enterprises GVC Upgrading, Journal of Xian Jiaotong University(Social Sciences), 2.]

[19] 王直,魏尚进,祝坤福,2015:《总贸易核算法:官方贸易统计与全球价值链的度量》,《中国社会科学》第9期。[Wang Zhi, Wei Shangjin and Zhu Kunfu, 2015, Gross Trade Accounting Method: Official Trade Statistics and Measurement of the Global Value Chain, Social Sciences in China, 9.]

[20] 肖宇,夏杰长,倪红福,2019:《中国制造业全球价值链攀升路径》,《数量经济技术经济研究》第11期。[Xiao Yu, Xia Jiechang and Ni Hongfu, 2019, The Rising Path of Chinas Manufacturing Global Value Chain, The Journal of Quantitative & Technical Economics, 11.]

[21] 许家云,徐莹莹,2019:《政府补贴是否影响了企业全球价值链升级?——基于出口国内附加值的视角》,《财经研究》第9期。[Xu Jiayun and Xu Yingying, 2019, Does Government Subsidy Affect the Upgrading of Global Value Chain?—Based on the Perspective of Domestic Added Value of Export, Journal of Finance and Economics, 9.]

[22] 杨仁发,李娜娜,2018:《产业集聚、FDI与制造业全球价值链地位》,《国际贸易问题》第6期。[Yang Renfa and Li Nana, 2018, Industrial Agglomeration, FDI and Global Value Chain Status of Manufacturing Industry, Journal of International Tread, 6.]

[23] 查日升,2015:《中国参与全球经济治理模式研究——基于全球价值链治理视角》,《宏观经济研究》第5期。[Zha Risheng, 2015, Research on Chinas Participation in Global Economic Governance Model—Based on the Perspective of Global Value Chain Governance, Macroeconomics, 5.]

[24] 张鹏杨,徐佳君,刘会政,2019:《產业政策促进全球价值链升级的有效性研究——基于出口加工区的准自然实验》,《金融研究》第5期。[Zhang Pengyang, Xu Jiajun and Liu Huizheng, 2019, Research on the Effectiveness of Industrial Policy Promoting the Upgrading of Global Value Chain—Based on the Quasi Natural Experiment of Export Processing Zone, Journal of Financial Research, 5.]

[25] 眭强,冯亚芳,2020:《进口中间品质量对企业生产率的影响——基于影响渠道的分析》,《国际商务研究》第2期。[Sui Qiang and Feng Yafang, 2020, The Impact of the Quality of Imported Intermediate Goods on Enterprise Productivity, International Business Research, 2.]

[26] Blundell, R. W. and Bond, S. R. ,1998, Initial Conditions and Moment Restrictions in Dynamic Panel Data Models, Journal of Econometrics, 87,115-143.

[27] Chenery, H., 1975,The Structuralist Approach to Development Policy, American Economic Review, 65(2):310-316.

[28] Kaplinsky, R. and Morris, M., 2002, The globalization of product markets and immiserizing growth:Lessons from the South African furniture industry, World Development,30(7):1159-1177.

[29] Kee, Hiau Looi and Heiwai Tang, 2016, Domestic Value Added in Exports: Theory and Firm Evidence from China, American Economic Review, 106 (6):1402-36.

[30] Koopman, R.,Powers W., Wang, Z. and Wei, S. J., 2010, Give Credit to Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, NBER Working Papers,No.16426.

[31] Koopman, R., Powers W. M. and Wang, Z. , 2014, Give Credit Where Credit is Due: Tracing Value Added in Global Production Chains, American Economic Review,104(2):459-494.

[32] Helpman, E., Melitz, M. and Rubinstein Y. , 2008,Estimating Trade Flows: Trading Partners and Trading Volumes, The Quarterly Journal of Economics, 123(2): 441-487.

[33] Hummers, J., Ishii and Yi, Kei-Mu, 2001,The Nature and Growth of Vertical Specialization in World Trade, Journal of International Economics, 54(1):75-96.

[34] Humphrey, J. , 2002,Schmitz, H.,How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial cluster?, Regional Studies, 36(9):1017-1027 .

[35] Humphrey, J. and Schmitz, H. 2014,How Dose Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters?, Regional Studies , 104(2) ,459-494.

[36] Gereffi, G., 1999, International trade and industrial upgrading in the commodity chain, Journal of International Economics, 48(1):37-70.

[37] Gereffi, G., Humphrey, J. and Sturgeon T., 2005, The governance of global value chains, Review of International Political Economy, 12(1): 78-104.

[38] Gibbon, P., 2001, Upgrading Primary Production: A Global Commodity Chain Approach, World Development, 29(2):345-363.

[39] Gold, T. B., Gereffi, G. and Wyman, D. L., 1991, Manufacturing Miracles: Paths of Industrialization in Latin America and East Asia, Contemporary Sociology, 20(5):708.

[40] Ponte, S., 2002, Brewing a Bitter Cup? Deregulation, Quality and the Re-organization of Coffee Marketing in East Africa, Journal of Agrarian Change, 2(2):248-272.

[41] Ponte, S. and Gibbon, P., 2005, Quality Standards, Conventions and the Governance of Global Value Chains, Economy and Society, 34(1): 1-31.

[42] Salais, R., 1989, Lanalyse économique des conventions de travail, Revue Economique, 40(2):199 -240.

[43] Salais, R. and M. Storper,1992,The Four ‘Worlds of Contemporary Industry , Cambridge Journal of Economics, 16, 169-193.

[44] Wang, Z., Wei, S. J. and Zhu, K. F., 2013, Quantifying International Production Sharing at The Bilateral and Sector, NBER Working Paper, No.19677.

A Study on The Influence of the National Quality Standards Based on Industry Heterogeneity on GVC Status of Chinas Manufacturing Industry

Li Youshu1, Zhang Kun1 and Du Yupei2

1. School of Economics, Sichuan University;2. School of Aeronautics and Astronautics, Sichuan University

Abstract:By introducing the intermediate inputs into the production function and working in the theoretical framework of quality practices in GVC governance, this paper points out that national quality standards will enhance GVC status through knowledge spillover effect and intermediate product effect. And by using WIOD 2016 edition database for empirical tests, it is concluded that an increase in the number of mandatory national standards in a certain industry is beneficial to the elevation of the status of the industry in the global value chain, and although the recommended national standards have no significant effect on the status rise, they function as a supplement to the mandatory national standards and are therefore conducive to enhancing the significance of the latter. The analysis of the industry heterogeneity is performed from three dimensions, i.e. the dominant industries, the intensity of the factors and the market concentration in the different economic development stages. It is made clear that stronger effects are exhibited by the formulation of quality standards in lifting the status in the global value chain for industries in their later stages of economic development, with high intensiveness of capital and technology and with high competitiveness respectively. Therefore, it is necessary to consolidate the national quality standard system and to push forward the application of quality standards in industries with high technology maturity and full competition, so as to improve the quality of the manufacturing industry in the country.

Key Words:Quality Standard; Global Value Chain Governance; Global Value Chain Status; Industry Heterogeneity

責任编辑 邓 悦