母体血清中CK AFP结合β-hCG预测胎盘植入的价值

邱晓茹,刘晓华,吴欣欣,张晓月,李 红

(1.河北省承德市中心医院产科,河北 承德 067000 2.承德医学院,河北 承德 067000)

胎盘植入是一种较为常见的孕产妇功能性疾病,其主要是指胎盘组织由于内部或者是外部因素所导致的对受损子宫肌层的入侵[1]。近年来,剖宫产率增加,二孩政策放开,高龄孕产妇增加,人流、宫腔镜等宫腔内操作剧增,避孕药的应用,盆腔感染增加,子宫肌瘤剥除手术等高危因素都不同程度的导致子宫内膜的损伤,给胎盘植入的发生提供了条件。而胎盘植入是一种可能会威胁到母儿生命的妊娠并发症,往往引起产后出血、DIC、休克甚至危及生命,因此,产前对胎盘植入作出及早判断,有助于临床选择合适的干预措施,对改善母婴预后,降低孕产妇死亡率具有重要意义。但目前国内尚没有一个简单有效地筛查手段,目前对于孕产妇胎盘植入问题的诊断,多数依据彩色多普勒超声检查,这一检查方式容易受多方面因素的影响,容易漏诊。近年研究显示,孕晚期母体血清学指标的表达增高与胎盘植入有紧密联系,本研究探讨母体血清中CK、AFP、β-hCG对胎盘植入的预测价值。

1 资料与方法

1.1研究对象:收集2017年至2019年,在我院分娩的产妇相关临床资料,经产后病理结果确诊为胎盘植入的50例孕妇作为观察组(当中胎盘植入者20例,胎盘黏连者28例,穿透性胎盘植入者2例),随机选取非胎盘植入的52例产妇作为对照组。本研究得到研究对象知情同意,并经本院伦理委员会审批。

1.2研究方法

1.2.1标本采集:在分娩之前,对所有的研究对象进行空腹静脉采血,采血的数值为4mL,将血液进行离心处理,留下血清,并将血清放置到-4℃中进行保存。

1.2.2血清CK、AFP及β-hCG测定:使用武汉生之源公司提供的试剂盒,采用国际临床化学联合会制定方法对血清CK进行采集分析,并且用东芝生化仪进行相关的检测;采用德国罗氏公司提供的试剂盒,采用电化学发光免疫分析法对AFP以及β-hCG进行采集分析,采用cobase 602全自动生化分析仪进行相关的数据分析。

1.3统计学方法:利用SPSS23.0软件对收集的数据进行统计学处理,计量数据采用均数±标准差进行描述,两组间比较进行t检验。根据受试者的情况,绘制出相应的受试者特征曲线,分析曲线下面积,得出血清CK、AFP及β-hCG的临界值,并计算三者预测胎盘植入的灵敏度及特异度。

2 结 果

2.1组间一般资料比较:两组孕妇在年龄、孕周、孕次和产次方面比较(P>0.05), 差异无统计学意义,见表1。

表1 两组一般资料比较

2.2两组血清CK、AFP及β-hCG水平比较:观察组血清CK、AFP、β-HCG水平均高于对照组,均有P<0.05,差异存在统计学意义,见表2。

表2 两组血清指标水平比较

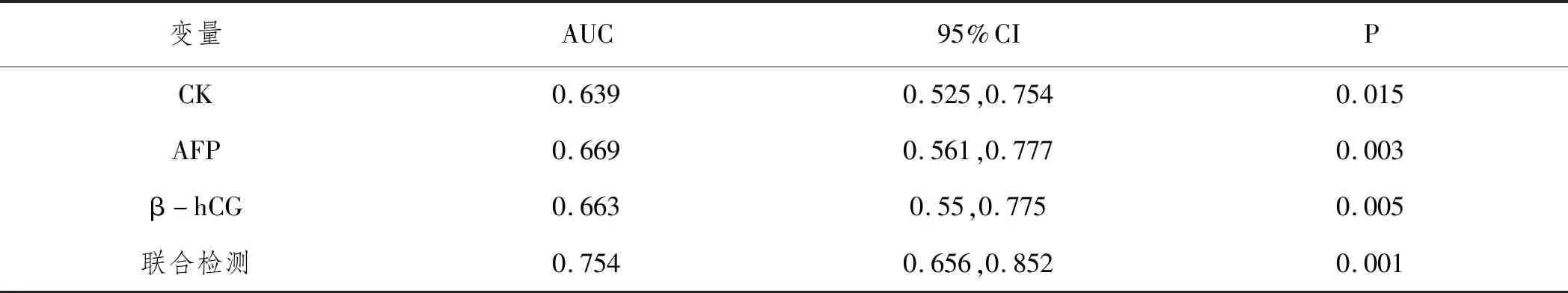

2.3血清CK、AFP、β-hCG及三者联合检测对胎盘植入的预测价值:多因素Logistic回归提示血清CK、AFP、β-hCG均为发生胎盘植入的独立危险因素,运用ROC曲线对血清CK、AFP、β-hCG独立检测及三者联合检测对胎盘植入的诊断进行分析,得出三者联合检测的价值明显高于独立检测,具有很好的预测价值。见表3。

表3 血清CK AFP β-hCG及三者联合检测ROC曲线下面积及P值

2.4当联合检测截断值为0.46时,约登指数达到最大为0.51,灵敏度为70%,特异度为81%,此时所对应的检验值分别为CK:153.14,AFP:193.23,β-HCG:21909。

3 讨 论

胎盘植入极其凶险,其病因尚未完全明确,主要是由于人工流产、引产、多次妊娠、剖宫产、子宫相关手术、高龄产妇、宫腔内感染等因素所致。正常妊娠情况下,胎盘组织与肌层之间有正常结构的脱离区,从而在胎盘剥离时可自行脱离肌层[2]。而上述高危因素可能导致子宫内膜损伤或炎症,蜕膜发育不良或缺损,子宫内膜机械损害,局部瘢痕生成[3],从而导致胎盘组织和肌层之间的直接接触,从而无法形成正常的剥离区,导致分娩时胎盘剥离失败,从而导致滋养细胞侵及肌层,损伤平滑肌细胞,致肌酸激酶入血,增加母体血清浓度[4]。并有学者认为胎盘植入可能进一步诱导子宫壁内母体循环的异常新血管形成[2],从而导致母体与胎儿之间血液成分有所交换。胎盘植入最大的风险发生在终止妊娠时,如果分娩前未对该疾病作出预测及充分准备,可能会导致潜在的灾难性母体出血。因此对产前胎盘植入的预测显得尤其重要。

3.1CK与胎盘植入的关系:CK是一种较为常见的转化酶,它广泛地存在于人体骨骼肌、脑和心肌中,在细胞质和线粒体中参与肌肉收缩、ATP再生,分为肌肉型、脑型、线粒体型及杂化型四种。正常情况下血液中肌酸激酶含量低,但当心脏细胞或者是肌肉细胞发生损伤的时候,就会有大量的肌酸激酶被释放到血液当中,导致血清中CK升高,本课题由术后病理分析,胎盘植入越深,面积越大,CK水平越高,所以在胎盘植入血清中CK的升高程度取决于子宫平滑肌的损伤程度[5],包括植入深度及范围。但目前有关血清CK在胎盘植入诊断中的诊断价值尚有争议[6],国内学者有研究显示胎盘植入组、非胎盘植入组二者之间,在CK数值对比方面,并无显著统计学差异,究其原因,可能是与所选取的病例数量较低有关,因此,在具体的研究中,需要对现有的样本,进行不断的扩大[7]。本课题实验研究结果显示胎盘植入组中CK的水平高于对照组,但与其他两种指标相比敏感性及特异性相对较低。

3.2β-hCG与胎盘植入的关系:β-hCG是一类糖蛋白激素,这类激素,在怀孕的早期,会大量的分泌,在妊娠8~10周的时候,这一激素的分泌会达到峰值。在怀孕的晚期,数值会逐渐降低,维持在峰值的10%左右。不过,如果孕妇存在胎盘植入的情况,胎盘绒毛就无法与子宫基底膜之间形成有效的物质交换进而造成胎盘供养不足,使β-hCG代偿性分泌增多。对于胎盘植入母体血清β-hCG的预测国内报道的β-hCG特异度及敏感度高于CK,联合其他指标预测价值更高。本实验得出当大于21909U/L时,发生胎盘植入可能性极大。

3.3AFP与胎盘植入的关系:AFP是一种胚胎性相关蛋白,其可以作为特异性肿瘤标志物,对原发性肝癌进行诊断,对于孕妇围产期相关方面的诊断具有重要意义。孕早期的时候,其从卵黄囊产生,孕晚期由胎儿肝脏大量产生,正常情况下,从怀孕的第六周开始,会形成AFP,在怀孕的第12~15周之间,这一指标会达到峰值。彭海燕等[8]认为,AFP≥2倍均值,可能表明已经发生了胎盘植入的现象。目前多数学者认为,AFP检测方便简单,但特异性差,需联合危险因素共同评估。本实验得出:在妊娠未合并生殖细胞肿瘤及肝癌等疾病时,数值大于193.23U/mL,胎盘植入可能已经较为明显。此时,可能已经由于胎盘植入,而造成了胎盘屏障破坏,母体与胎儿血液发生交换,导致胎儿血的AFP渗透到母血所致,无胎盘植入时胎盘屏障正常,AFP渗透少,所以母血中AFP水平没有显著上升。本实验中,AFP数值中,胎盘植入组要高于非胎盘植入组(P<0.05),比较差异有统计学意义。

实验结果显示:各类血清指标,任何一个都无法有效的的实现独立预测。因各自特异性及灵敏度不高,由ROC曲线图数据可以看出,相互联合能进一步提升预测胎盘植入的准确率,三者结合优势互补。这三项指标不能诊断胎盘植入,但在相关的临床诊断中,对预测价值进行分析,可以有效的降低母儿死亡率。本实验之所以未提及彩色多普勒超声的诊断方式,是因在平时临床工作中超声对胎盘植入漏诊率较大。其易受胎儿体位、膀胱充盈状态、羊水量以及后壁胎盘等多因素影响,超声多普勒超声对前置胎盘的诊断大有帮助,但对胎盘植入的预测价值不高。MRI用于辅助解决胎盘植入不明确或者是出现诊断困难的情况,其对胎盘与子宫肌层之间的关系有进一步了解,但MRI费用昂贵,且在一些基层医院尚未开展,在今后的研究中,将就本方案与磁共振诊断相结合,弥补血清学及影像学的缺点,为临床推广及优化奠定基础。