细分部门的中国工业全要素生产率分析

李 展

(北京大学 国家发展研究院,北京 100871)

一、引言

根据国家统计局数据可知,1978—2018年工业年均增长率为10.73%,对中国GDP增长的贡献度接近50%,其长期稳定增长对中国经济增长起到至关重要的作用。然而,工业的高增长长期以来是以劳动力低成本比较优势取得的。随着中国人口红利消失,劳动力成本不断上升,加之能源等其他生产要素价格的不断上涨,迫使工业需要从以往依赖低成本要素投入推动的增长模式转向依赖效率驱动的增长模式,最终实现高质量增长。全要素生产率(TFP)被认为是行业乃至国民经济高质量增长的标志。工业高质量增长的核心内容就是通过不断的技术创新促进TFP上升。因此,回顾工业在过去40年TFP的增长表现不仅可以为下一阶段实现工业高质量增长提供参考,也可以评估以往产业政策带来的效果,为政府制定促进工业TFP增长的产业政策提供指导。

大量现有文献从细分工业部门角度分析中国工业的TFP,且大多采用数据包络分析方法(DEA)和随机前沿分析方法(SFA)[1-4]。DEA方法稳定性较差且易受异常值影响,这是由于生产前沿是根据实际观测数据来确定且因数据来源或考察时期不同而造成估计结果不同。SFA方法虽然克服了随机误差影响从而避免了异常值带来的测量误差,但是需要事先设定生产函数形式以及假定随机误差项和技术效率服从一定的概率分布,难免引入主观因素。再者,这两种方法无法反映出中间投入对经济增长和TFP的作用,也不能考察细分部门对行业总体的增长贡献和资源再配置效应。数据方面,现有研究多是采用单平减方法计算行业的实际增加值增长率且官方的增加值指数多被用作平减指数,并用资本存量代替资本投入、就业人数代替劳动投入[1,5-6]。单平减方法假定行业总产出和中间投入的价格变动一致,这显然是不合适的。行业分工深化使得一个行业的生产活动中往往采用多种来自其他行业的产出作为中间投入,一个行业中间投入的价格变动是其所用多种中间投入价格变动的综合结果,较难与其总产出的价格变动保持一致。另外,用要素存量替代要素流量忽视了要素投入质量的改善,存在低估实际要素投入的可能性,且已有研究发现中国经济中存在明显的劳动投入质量改善[7-9]。

Jorgenson、O’Mahony等推广使用的KLEMS(1)KLEMS是生产活动中所用各种投入的英文首字母缩写,即K(c)apital、Labor、Energy、Materials和Services。方法是目前国际上测算TFP的前沿方法[10-11]。该方法主要优点有:第一,基于KLEMS框架且TFP由总产出增长率扣除各种要素投入增长率计算得到,考虑到中间投入的重要作用;第二,允许各行业面对不同的增加值函数和要素价格;第三,结合Domar加权体系,能够考察细分部门对行业总体的贡献及影响,从而可以追溯总体TFP增长的部门来源[12];第四,考察资源再配置效应及其对TFP的影响。资源再配置效应是影响TFP的一个重要因素,有效的资源配置将会促进TFP的增长,反之则反是[13];第五,基于理论上的双平减方法测算增加值增长率,并基于详细类别分类的资本和劳动数据测算两者的服务流量,减少产出和投入两方面的测算误差。此方法需要大量的数据支持,这或许是其较少被现有研究运用于测算中国TFP的主要原因。

Wu采用KLEMS方法从行业(共8个行业)角度测算了中国TFP,其中将工业归类为三大部门。部门分类越详细越有助于追溯行业增长的详细部门来源,从而越有利于指导政府制定更为详实的产业政策。然而,Wu的研究忽视了工业内部详细部门的增长细节,无法衡量各部门对工业整体的增长贡献,而且,其所考察的资源再配置效应反映了资源在8大行业间的配置效率,无法反映资源在工业内部各部门间的配置效率。因此,本文进一步扩展Wu的研究,以中国工业为研究对象,将工业部门扩展为24个部门,从而能够较为全面地把握中国工业增长的细节[14]。试图从四个方面进一步完善现有文献:运用KLEMS方法分析新分类的24个工业部门在1978—2018年的TFP增长状况;采用Domar加权体系分析各工业部门对工业整体TFP的增长贡献,考察工业整体TFP增长的部门来源;考察资源在工业内部各部门之间的配置效率;运用中国经济行业生产率数据库(2)该数据库的介绍请参考本文第二部分。,采用理论上的双平减方法测算实际增加值及其增长率,并基于理论方法测算要素投入的服务流量。

二、KLEMS方法和数据来源

本部分首先介绍KLEMS方法,然后介绍数据来源[15]。将部门i的总产出生产函数表示为资本投入、劳动投入、中间投入和TFP的函数,即:

Yi=fi(Ki,Li,Xi,Ti)

(1)

其中,Yi、Ki、Li、Xi和Ti分别代表部门i的总产出、资本投入、劳动投入、中间投入和TFP(3)公式里所有标记都省略时间下标,下同。。

假定生产函数为超越对数型(translog form)、厂商在要素市场上是价格接受者、完全的要素投入利用和规模报酬不变,总产出增长率可以表示为(4)本文以两期对数差表示增长率,即ΔlnAt=lnAt-lnAt-1表示变量A在t期的增长率。:

(2)

基于Tornqvist数量指数法,部门i的资本投入、劳动投入和中间投入增长率分别是其细分类别要素投入增长率的加权平均,即:

(3)

(4)

(5)

从增加值角度,总产出增长率可以表示为:

(6)

联立式(2)与式(6),得到部门i的增加值增长率表达式:

(7)

工业总体增加值增长率(ΔlnV)表示为细分部门i增加值增长率的加权平均,即:

(8)

(9)

工业总体的TFP定义为:

(10)

(11)

本文所用数据来自中国经济行业生产率数据库(5)该数据库3.0版可从网站下载,网址为:https:∥www.rieti.go.jp/cn/database/CIP2015/index.html。产出和价格指数、资本和劳动数据的构建方法见参考文献[16]~[18]。行业分类见参考文献[16]中的表1,其中工业代码为2~25,共24个行业。,它是由日本一桥大学伍晓鹰教授团队建立并维持更新的[16-18]。该数据库严格按照KLEMS标准构建行业层次的投入产出数据,因而满足采用KLEMS方法测算TFP的数据要求。

三、结果分析

本节首先展示工业部门总产出增长率结果,并探讨TFP在总产出增长中所起的作用,然后分析工业整体增加值增长率及其增长来源,最后分析中国工业TFP增长率及其增长来源。

(一)工业部门总产出增长率结果分析

表1给出了各工业部门总产出增长率的分解结果。为了考察外部冲击对工业增长的影响,本文以重大事件发生的年份为时间节点将整个时期分为5个时间段,即1978—1991、1992—2001、2002—2007、2008—2011和2012—2018(6)限于篇幅,表1只列出了各部门在5个时间段的TFP结果,其他指标的结果可向作者索取。。由表1中结果可以得到以下结论。

表1 各工业部门总产出增长率分解 (年均增长率,%)

第二,整个时期大部分工业部门总产出的增长主要源自中间投入的增长,其次是资本投入。然而在高新技术制造业部门,比如金属制品、通专用设备、电气机器设备等部门,TFP对总产出增长的贡献度接近30%,在通专用设备和电子通信设备两个部门更是超过30%。由此可见,尽管中国大多数工业部门总产出的增长仍然依赖于要素投入,但是在高新制造业部门,TFP已经发挥出重要的促进作用。

第三,各工业部门的TFP也呈现出显著的增长异质性,其中,电子通信设备部门的TFP最高,整个时期的年均增长率为8.11%;石油和天然气开采业的TFP最低,年均增长率为-13.07%。分时期看,各工业部门TFP的增长差异也与各时期实施的产业政策有关。改革开放之初,在长期优先发展重工业的产业政策导向下,国民经济产业比例严重失调,表现为重工业与轻工业、原料动力工业与其他工业比例的严重失调。1979年6月政府工作报告提出“调整、改革、整顿、提高”八字方针指导产业结构调整。然而,政策的实施具有路径依赖性,难以在短期内带来显著效果,致使重工业与原料工业的TFP增长率在1978—1991年仍然处于负增长状态,比如石油和天然气、金属矿开采、纺织业、石油加工等部门。1982年党的“十二大”报告指出大力加强交通运输和邮电通讯的建设,以及1986年“七五”计划进而提出把交通运输和邮电通信的发展放到优先地位,促进了电气及电子设备制造业TFP在1978—1991年实现了较快增长,尤其是电子通信设备部门TFP增长最快。

1992年以邓小平南方谈话和党的“十四大”为标志,改革开放步伐明显加快,中国经济进入高速增长阶段,市场化改革开始向各领域全面推进。1992—2001年,国家实施产业政策调整产业结构的同时,也逐渐重视产业结构优化升级。“十四大”报告提出振兴机械电子、石油化工、汽车制造和建筑业,使它们成为国民经济的支柱产业,不失时机地发展高新技术产业,促使石油加工部门TFP增长率在1992—2001年比上一时期有较大改善,同时代表高技术产业的电气机器设备、电子通信设备等部门的TFP也实现了较快增长。2002年的党的“十六大”报告提出优先发展信息产业,在经济和社会领域广泛应用信息技术,积极发展对经济增长有突破性重大带动作用的高新技术产业,用高新技术和先进适用技术改造传统产业,大力振兴装备制造业,促使制造业规模在2002—2007年迅速扩大。在制造业内部,通专用设备、电子通信设备和交通运输设备等高加工度和高技术产业部门的TFP实现了较快增长。为了缓解2008年金融危机带来的影响,政府在2008年末的中央经济工作会议上提出“保增长、扩内需、调结构”的政策目标,启动了四万亿的财政刺激计划,并于2009年将钢铁、汽车、船舶、石化、纺织、轻工、有色金属、装备制造业、电子信息和物流业作为十大重点产业,实施了为期三年的产业调整振兴规划。这些虽然确保了绝大多数工业部门总产出在2008—2011年仍保持较高的增长率,但是TFP并没有得到改善,一半工业部门的TFP增长率相比前一时期出现下降。

2012—2018年的政策目标是建立结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业新体系[19]。在此期间,国家还制定了多项产业规划,尤其以2012年7月印发的《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》和2015年5月印发的《中国制造2025》最具代表性。然而,现代产业体系的建立和战略性新兴产业的发展并非一蹴而就。2012年以来中国经济面临较大的下行压力,不仅GDP增长率放缓,前期实行的财政刺激计划造成的产能过剩、“国进民退”、贫富差距扩大、环境污染等问题也日益突出,致使各工业部门的总产出和TFP增长率在2012—2018年进一步下降。

概括而言,各时期内国家实行的产业政策对行业的TFP带来影响,但是处于产业链下游的工业部门,如橡胶塑料、金属制品、通专用设备和电子通信设备等,其TFP增长表现往往优于处于产业链上游的工业部门,如煤炭开采、石油和天然气开采、烟草制造、纺织业、石油加工、金属延压和公用事业等。这主要是因为下游的工业部门离最终需求较近,并且参与市场竞争,成本倒逼机制促使其不断提升生产效率,最终实现较高的TFP增长率。与此相对,上游的工业部门往往受政府影响或控制,容易得到政府的政策扶持或补贴,扭曲了这些部门的成本倒逼机制,不利于其生产效率的提升,最终导致这些部门的TFP增长率较低甚至负增长。

第四,工业部门抵御外部冲击的能力仍然较弱。受2008年金融危机的影响,各工业部门的总产出增长率较WTO时期出现了回落。2012年以来中国GDP增长率放缓,并且前期实行的政策及改革带来的问题渐渐显现,导致了工业部门总产出增长率在2012—2018年进一步下降。这也迫使政府需要不断地实施经济改革以促进工业部门不断地提高自身能力,应对各种冲击带来的负面影响。

(二)工业整体增加值增长率及其增长来源分析

表2给出了工业整体增加值增长率及其增长来源。1978—2018年,中国工业整体增加值年均增长率为12.43%,并在各时间段内有较大的波动,于2002—2007年达到最高(即15.99%)之后开始出现下降。再者,各细分部门对工业整体增长的贡献不同。整个时期,化学原料制造、通专用设备和电子通信设备三个部门对工业整体增加值增长的贡献较大,贡献度均超过10%,其余部门个体贡献较小。

大数据时代给管理会计工作带来的不止是机遇也有更大的挑战,新时代的特点就是机会与挑战并存。所以,企业一定要对此加强重视,要紧跟时代潮流,牢牢抓住机遇,整合分析自身的问题,并且结合实际情况对症下药,充分利用大数据的优势为企业的发展谋求更多机遇。

表2同时将增加值增长率分解为资本投入、劳动投入和TFP三项。整个时期,在年均12.43%的工业整体增加值增长率中,资本投入的年均增长率为7.08%,贡献度为56.94%;劳动投入的年均增长率为0.96%,贡献度为7.69%;TFP的年均增长率为4.40%,贡献度为35.37%。尽管TFP在中国工业整体增加值的增长中发挥了重要作用,但是资本和劳动投入仍是中国工业增加值增长的主要源泉,两者在1978—2018年对工业整体增加值增长的贡献度合计超过60%。这就需要中国工业继续提升其TFP,使其增加值的增长方式不断地由以资本投入为主的要素依赖型增长逐渐转变为以TFP推动为主的效率型增长。另外,资本和劳动投入增长中,资本存量和劳动工作时间的增长占绝对主导地位(除了2008—2011年和2012—2018年,劳动质量的增长超过工作时间的增长),资本质量和劳动质量的改善均不太显著。

表2 工业增加值增长率及其增长来源 (年均增长率,%)

(三)中国工业的TFP增长率及其增长来源分析

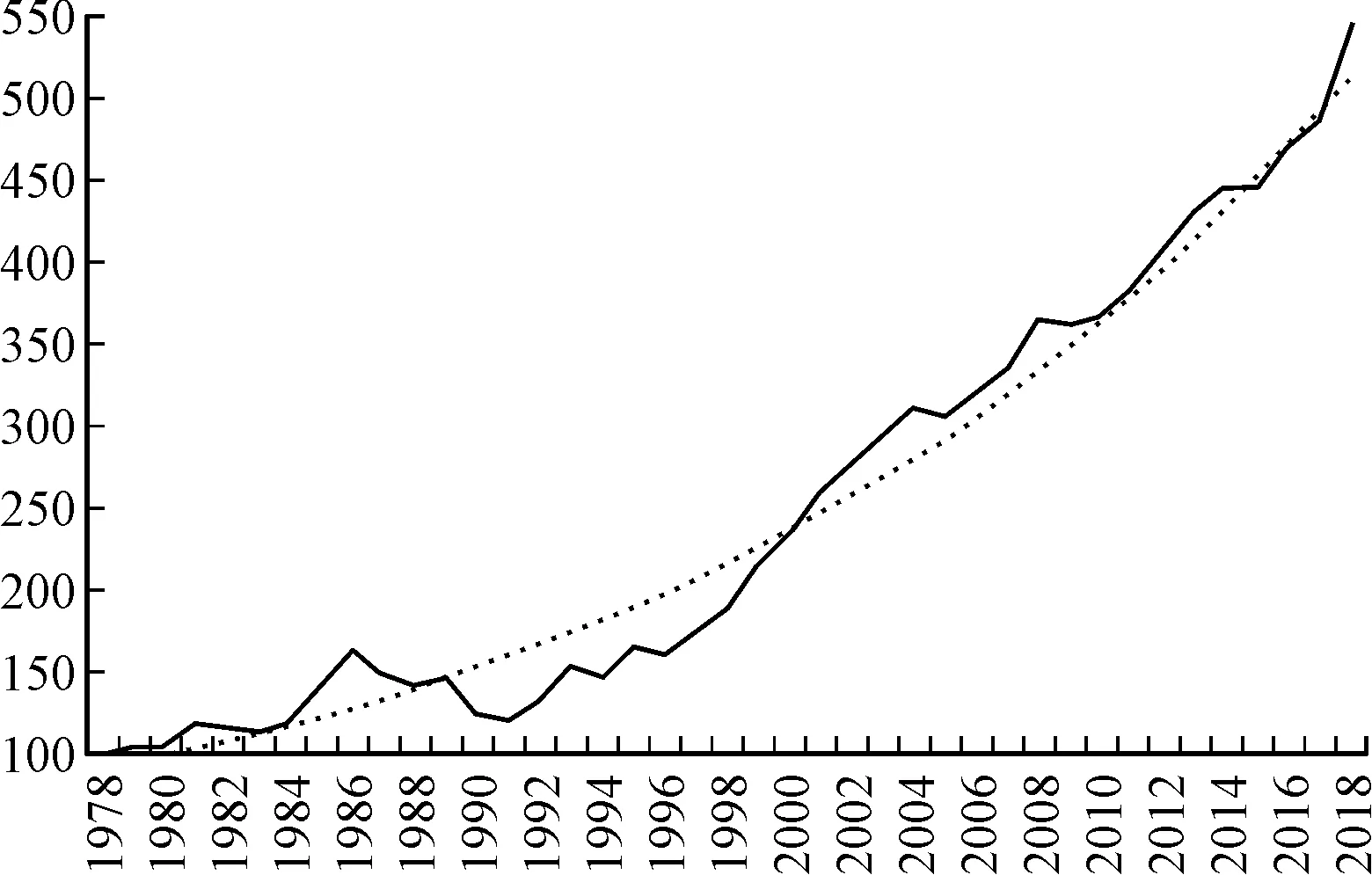

表3列出中国工业的TFP增长率及其增长来源。总体TFP增长率被分解为三项:Domar加权的TFP增长率、资本再配置效应和劳动再配置效应。1978—2018年,中国工业整体TFP的年均增长率为4.40%,整个时期增长趋势是逐渐上升的(见图1)。如图1所示,除了1989年冲击带来的影响以外,中国工业TFP在整个时期内一直保持着上升态势。工业整体TFP增长率中4.05%来自Domar加权TFP增长率、0.32%来自资本再配置效应和0.02%来自劳动再配置效应。我们先分析Domar加权TFP增长率,接着转向资本和劳动的再配置效应。

图1 工业TFP增长指数(1978年=100)

表3 工业TFP年均增长率及其增长来源 (年均增长率,%)

整个时期内,Domar加权TFP的增长呈现较强的波动性。具体而言,1978—1991年,中国刚实行改革开放政策不久,相比于计划经济时代,改革开放促进了资源利用效率和技术水平提升,TFP在此期间实现了温和增长,年均增长率为0.89%。1992年邓小平南方谈话进一步激活了市场主体的能动性,并且“不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫”的论断激发了个体及群体参与改革的热情,相比于前一时期,大部分工业部门的TFP增长率在1992—2001年得到进一步提升,这也促使工业整体TFP增长率在此期间达到了峰值,年均增长率为7.44%。中国于2001年底正式加入WTO,而此时中国工业部门自身基础仍然薄弱,工业产品国际竞争力不强,面对“狼来了”局面,中国工业部门在激烈的国际市场竞争中处于劣势,大部分工业部门的TFP增长率在2002—2007年相比前一时期出现了大幅下降,这也导致中国工业整体TFP增长率在此期间相比前一时期出现了明显下降,年均增长率降至4.87%。之后的2008年金融危机进一步导致各工业部门TFP增长率严重下滑,工业整体TFP增长率在2008—2011年下降至2.14%。2012年起,中国经济面临较大的下行压力:数量层面,GDP增长率开始出现颓势;质量层面,过去依赖政策刺激和透支环境资源的高速增长模式难以持续,且伴随而生的负面效果逐渐显现。中央政府意识到中国经济增长面临的重重困境,开始慢慢将政策导向由刺激需求向推进供给侧结构性改革转变,旨在促进经济增长逐渐摆脱过去以政策刺激为主的增长模式。伴随着供给侧结构性改革的推进,一半工业部门的TFP增长率在2012—2018年相比前一时期出现上升,促使工业整体TFP增长率在这一时期出现了大幅回升,年均增长率上升至5.94%。

从细分部门角度来看,一方面,整个时期,食品制造、化学原料制造、通专用设备制造、电气机器设备制造、电子通信设备制造和交通运输设备制造部门的TFP增长率较高,年均增长率分别为0.52%、0.72%、1.06%、0.46%、0.81%和0.52%,这些部门的TFP对工业整体Domar加权TFP的增长贡献较大;另一方面,煤炭开采、石油和天然气开采、烟草制造、石油加工、金属延压和公用事业部门的TFP增长率均为负,严重制约了Domar加权TFP的提升,且这些部门均为易受政府干预或控制的部门,这或许反映了政府对部门的干预不利于其生产效率提升,从而不利于部门的长期增长。

资本和劳动再配置效应在整个时期内均为正,对工业整体TFP的合计增长贡献度为7.81%。市场充分竞争状态下,生产要素会逐渐向其边际回报率高的部门流动,则不存在要素错配问题,要素的再配置效应应该很小甚至可以忽略不计。反之,若市场竞争不充分或存在制度性障碍限制了生产要素在部门间的自由流动,导致生产要素集聚在要素边际回报率低的部门,则会造成要素错配,此时的要素再配置效应应该显著不为零。工业内部各部门之间的资本和劳动再配置效应均为正且资本再配置效应显著不为零表明:尽管资本和劳动在部门间的流动大致遵循市场规律,对工业整体TFP的增长起到促进作用,但是仍然存在阻碍两种生产要素在部门之间自由流动的障碍。在中国,政府主导的过度投资仍然是经济增长的主要贡献者,造就了政府对资本要素分配的干预程度甚于对劳动要素的干预,导致资本要素流动带来的正面(或负面)影响要远远大于劳动要素,表3的最后两行反映了这一点。

资本和劳动再配置效应在各时间段内有较大的波动。1978—1991年,中国处于改革开放初期,资本严重匮乏,慢慢流入的外资在此期间获得了丰厚的回报,资本再配置效应在此期间达到最大,而此时劳动再配置效应较小。随着流入中国市场的外资规模越来越大,资本逐渐由匮乏状态转变为过剩状态,导致资本再配置效应逐年下降。随着限制劳动力流动的制度障碍慢慢放松,劳动再配置效应得以逐渐改善。为了摆脱2008年金融危机带来的负面冲击,中央政府于2008年底启动“四万亿计划”,四万亿的投资主要分布在以下几个方面:第一,民生工程,包括教育、卫生、文化等社会事业的投资,占总投资的44%;第二,自主创新、结构调整、节能减排和生态建设,占总投资的16%;第三,重大基础设施建设,包括交通基础设施、铁路、公路和重大水利工程,占总投资的23%;再者,汶川地震的灾后恢复重建,占14%;其他公共支出占3%[20]。这些投资建设不仅缓解了金融危机带来的负面冲击,也为中国经济的长期发展打下了基础。大量的投资建设同样也吸引了大量劳动力,使得资本和劳动再配置效应在2008—2011年有了大幅改善。2012年后宏观经济的压力使得两种要素再配置效应出现了下滑,其中资本再配置效应下降较为明显,由0.51%降至-0.41%。

图2将资本和劳动再配置效应每年的变动转化为指数。由(a)图可知,资本再配置效应于1997年达到最高值后便开始下降,虽然2004年出现一波反弹,但变动趋势最近两年又掉头向下。由(b)图可知,相对于资本,劳动再配置效应的波动相对比较平稳,于2006年达到近期低点后呈现上升态势,但上升幅度较小。整个时期内,资本再配置效应上升了14.58%,而劳动再配置效应仅上升了0.96%。

图2 要素投入及再配置效应增长指数(1978年=100)

四、结论和启示

本文采用中国经济行业生产率数据,运用KLEMS方法分析中国工业TFP在1978—2018年的变动情况,并融合Domar加权体系分析了各细分工业部门对工业整体的增长贡献。研究表明,1978—2018年,大部分工业部门总产出实现了快速增长且部门之间呈现出明显的增长异质性。总产出的增长源泉主要是中间投入,其次是资本投入,而在高新制造部门,TFP对总产出的增长贡献度约为30%,超过资本投入。劳动投入对总产出增长的贡献较小。中国工业整体增加值的增长源泉主要是资本投入和TFP,劳动投入贡献最小。虽然TFP在工业整体增加值增长中的作用已不容小觑,但仍需不断提高工业的TFP,使其增加值的增长方式不断地由以资本投入为主的要素型增长方式逐渐转变为以TFP推动为主的效率型增长方式。工业整体TFP的增长主要来自位于产业链下游的工业部门,这些部门参与市场竞争,TFP增长率往往较快,而位于产业链上游的部门易受政府干预或影响,TFP增长率较慢。资本和劳动再配置效应在整个时期内均为正,对工业整体TFP的合计增长贡献度为7.81%。工业内部各部门之间的资本和劳动再配置效应均为正且资本再配置效应显著不为零表明:尽管资本和劳动在部门间的流动大致遵循市场规律,对工业整体TFP的增长起到促进作用,但是仍然存在阻碍两种生产要素在部门间自由流动的障碍。在中国,政府主导的过度投资仍然是经济增长的主要贡献者,造就了政府对资本要素分配的干预程度甚于劳动要素,导致资本要素流动带来的正面(或负面)效果远甚于劳动要素。

本研究对中国工业的进一步发展有一定的启示。首先,现行的增长模式要逐步转向以提高资源使用效率和技术进步为主的效率型增长模式,而不能再依赖于以往的要素投入型增长模式。这就需要各部门不断探索要素利用方式以提高其使用效率,同时也要继续创新,提高自身的技术水平。其次,政府要处理好与市场的关系,更好地发挥其作用。政府的主要作用在于不断完善市场环境,营造公平竞争的市场氛围,减少对企业的干预和补贴,使企业做到自主决策、自负盈亏,通过市场竞争和成本倒逼机制促进企业不断地提高其生产效率和技术水平。鉴于各工业部门之间已经表现出较为明显的增长异质性,政府需要通过政策引导并促进各工业部门的均衡增长。最后,政府需减少制度性障碍,增强市场在资源配置中的作用并最终实现“让市场在资源配置中起决定性作用”的目标,促使生产要素遵循市场规律在部门间自由流动,本研究认为这些均有利于工业TFP的提升。