现代化城镇建设的规划蕴涵

——以卢作孚“北碚实验”为例

刘 玥,王江萍,任亚鹏

武汉大学 城市设计学院,武汉 430072

城镇化作为中国社会经济发展的重要途径之一取得了重大成就,但也出现部分地区盲目走上快速化道路,使城镇化与人口、经济、生态的关系失衡.因此需要社会各界加大对城镇化相关理论与实践经验的研究[1-2].2014年《国家新型城镇化规划(2014-2020年)》出台,城镇化领域的课题进一步得到社会各界的重视,其中诸多学者将目光投向近代中国城乡转型和早期乡村现代化与城镇化建设的事例.由于复杂的时代特殊性,同一区域在不同发展阶段会呈现差异性和多样性.对此,社会学、历史学以及经济学等领域的研究成果丰富,而规划学科层面的研究则相对薄弱[3-4].

中国城乡建设有多个发展阶段,其中1904-1940年的乡村建设运动,是中国近现代史上第一个重要的乡村建设发展阶段[5-7].自鸦片战争后,中国传统农业社会凋敝衰败,卢作孚、梁漱溟和晏阳初等一批人,发起一系列具有试验性的“乡村建设”运动,旨在改变农村急速破产的状况.卢作孚在1927-1949年进行的北碚现代化城镇建设成果突出,于1944年被美国《Asia and America’s》杂志评论为“迄今为止中国城市规划最杰出的例子”[8].因此,其思想、思路以及措施对于后世具有一定的启示意义.

通过整理分析,国内关于卢作孚“北碚实验”的研究已经开始呈现从人文社科向规划建设视角转移的态势.早期,以王安平和刘重来[9-11]为代表的一批学者系统分析了北碚实验的思想来源、思想内涵与具体实践,论证出卢作孚是乡村建设运动主要代表人物,“乡村现代化”是其乡村建设思想的核心,而以经济建设为中心,以交通运输为龙头的理论与实践,则是主要的成功因素.苟翠屏、张秉福和王金霞等[12-14]在此基础上将“北碚实验”模式、建设思想与同时期其他乡村建设运动进行比较,前期研究多站在社会管理和社会工作角度,缺乏城乡规划专业视角分析,2010年后的研究逐步导入了规划思维.谢璇、徐斌和毛华松等[4,15-16]规划方面的学者,利用空间图纸解读卢作孚时期北碚现代化城镇建设,但缺乏时空过渡对比、事件与空间变化的联系分析.

本研究利用地图文献分析和空间复原等方法将城乡本身的物质形态变化与历史事件、历史现象联系起来,从而投影城乡形态演变、系统考察“北碚场”现代化城镇建设,旨在助力中国乡村与城镇建设研究体系的构建,为加深认识当前我国乡村振兴以及城镇建设中的各种问题与发展方向提供一定的参考.

1 研究内容与方法

1.1 研究区域及时间选取

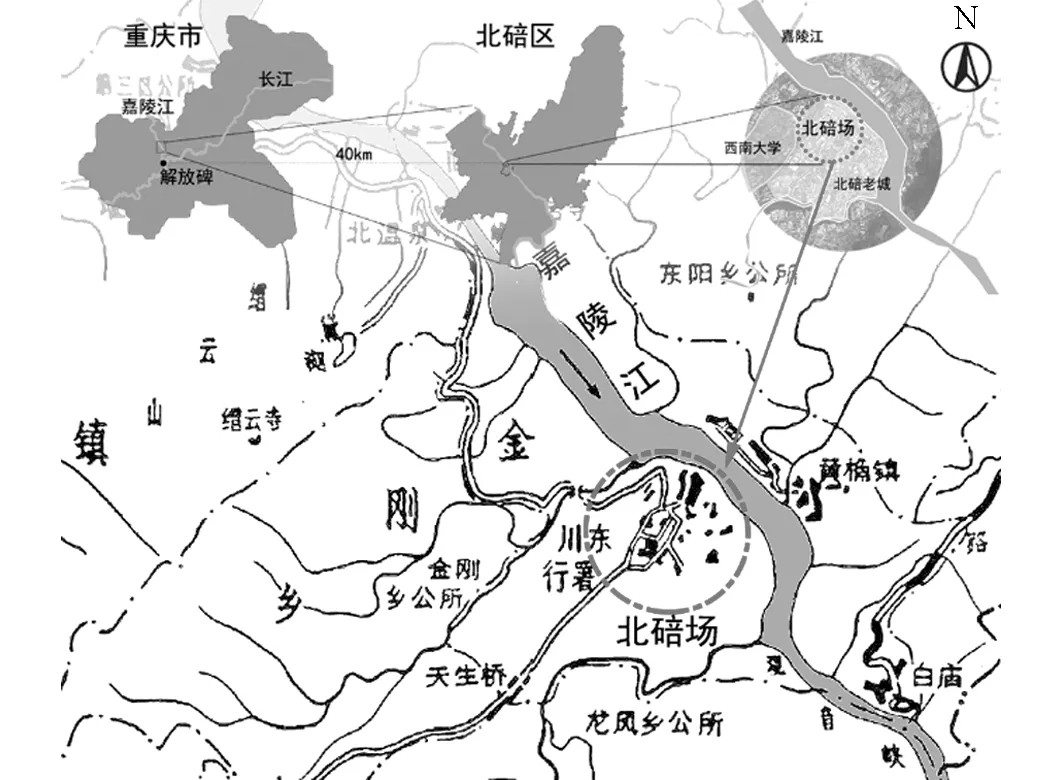

底图为《川东区北碚市区行政区划图》.图1 北碚场区位示意

北碚位于重庆主城西北方向,是重庆两江新区的重要组成部分.研究区域主要为北碚市区.北碚市区原为北碚场,市区范围逐年扩张,确定以嘉陵江江岸线、龙凤溪和如今西南大学边界围合的范围为界(图1).

通过分析历史资料可以总结出“北碚实验”可分为3个时期,于此之中稳步推进,但由于3个时期所处社会历史背景不同,各时期规划建设工作存在差异.选取每个时期的起始时间即历史社会背景发生重大转变的时刻作为关键时间节点: ① 1927-1935年峡防团务局时期,乡村运动背景下,卢作孚担任峡防团务局局长,以北碚场为中心开始乡村现代化建设.② 1936-1941年嘉陵江三峡乡村建设实验区署时期,北碚所处峡防局改为嘉陵江三峡乡村建设实验区,随后在抗日战争背景下,北碚被划为重庆迁建区进行发展建设,城市形态逐渐形成.③ 1942-1949年北碚管理局时期,北碚城镇建设基本完成,大量人口迁入,改实验区为北碚管理局,市区稳步扩张.

1.2 总体思路与研究内容

以时间与历史事件为线索,利用地图文献分析与空间复原将历史追溯到1927-1949年,通过历史地图及其他相关文献对北碚实验的规划工作进行整理,从4个层面分析卢作孚现代化城镇建设中的规划内涵.

1) 思想层面上关注“峡防局—管理局”时期建设思想、建设理论的转变与完善;

2) 制度层面上关注管理机构的形成与变化、城市管理等;

3) 物质层面上关注“峡防局—管理局”时期旧市街修整、新市区建设和试验区空间拓展等工作;

4) 人际层面上关注城市管理者及最后公众参与的社会环境形成.

1.3 研究方法

基于纸质历史地图,结合1927-1949年历史文献资料,分析北碚市区的平面形态演变.借助历史文字资料以及北碚老照片,绘制出北碚街道立面示意图,用于街巷立面空间变化分析.由于历史图纸的限制,提取1927,1937,1940,1943年4个最接近关键时间点的平面空间格局图,来实现对北碚城乡空间形态的演变分析.从《卢作孚文集》 《北碚九志》 《重庆北碚区志》等关键历史资料,梳理出历史时期的各项建设工作与社会状态.

2 卢作孚时期北碚形态演变分析

2.1 建设思想和理论的建立与完善

1927年,卢作孚始任峡防局局长,借此机会开始实施心中构想的一种全新的乡村建设模式,其中的建设思想与建设理论因为各种时代机遇深化完善.

19世纪末至20世纪初,现代西方的政治学说以及社会科学和自然科学知识逐渐被引入国内.《早年的卢作孚和民生公司》中曾提到,卢作孚17岁时开始接触到卢梭的《民约论》、达尔文的《进化论》、赫胥黎的《天演论》以及孙中山的民主学说,他十分推崇孙中山的三民主义[17].其中《民约论》论述了社会结构和社会契约,人的主权及其权利,政府及其运作形式,它宣扬自由、平等、博爱以及社会契约精神.孙中山的民主理论,在民族、政治、经济、文化和外交等诸方面均提出了系统、具体的理论体系和实施方针.

这些思想不难在“北碚实验”中找到影子,卢作孚所有建设都建立在人人平等自由的基础上,利用政府的职能辅助管理乡村,大力建设发展经济文化,鼓励村民参与建设管理,强调社会责任感,提出人需“皆有职业,皆受教育,皆能为公众服务,皆无(不良)嗜好,皆无不良习惯”,地需“皆清洁,皆美丽,皆有秩序,皆可居住,(皆可)游览”[18].

与此同时,西方工业化与城市规划思想传入国内,上海、广州和大连等地首先进行了实践.1925年卢作孚开始选择实业兴国的道路,1930年组织团队到华东、华北和东北等建设突出的地区考察.1937年,全面抗战开始后,大量沿海市政专家和技术人员“内迁”重庆,引入西方分区思想、有机疏散、卫星城市等相关理论.依据卢作孚《东北游记》,北碚现代化模式的源头糅合有各地城市建设经验,如: 德国建设青岛的城市经验,日本建设大连的经验,以及张謇在南通的现代化建设经验等.而战后卢作孚聘请拥有西方规划设计背景的丹麦专家守尔慈参与北碚城区的设计规划,守尔慈所在的乡村建设设计委员会依据峡区实际情况拟定出《嘉陵江三峡乡村建设划分市区计划纲要》[19].

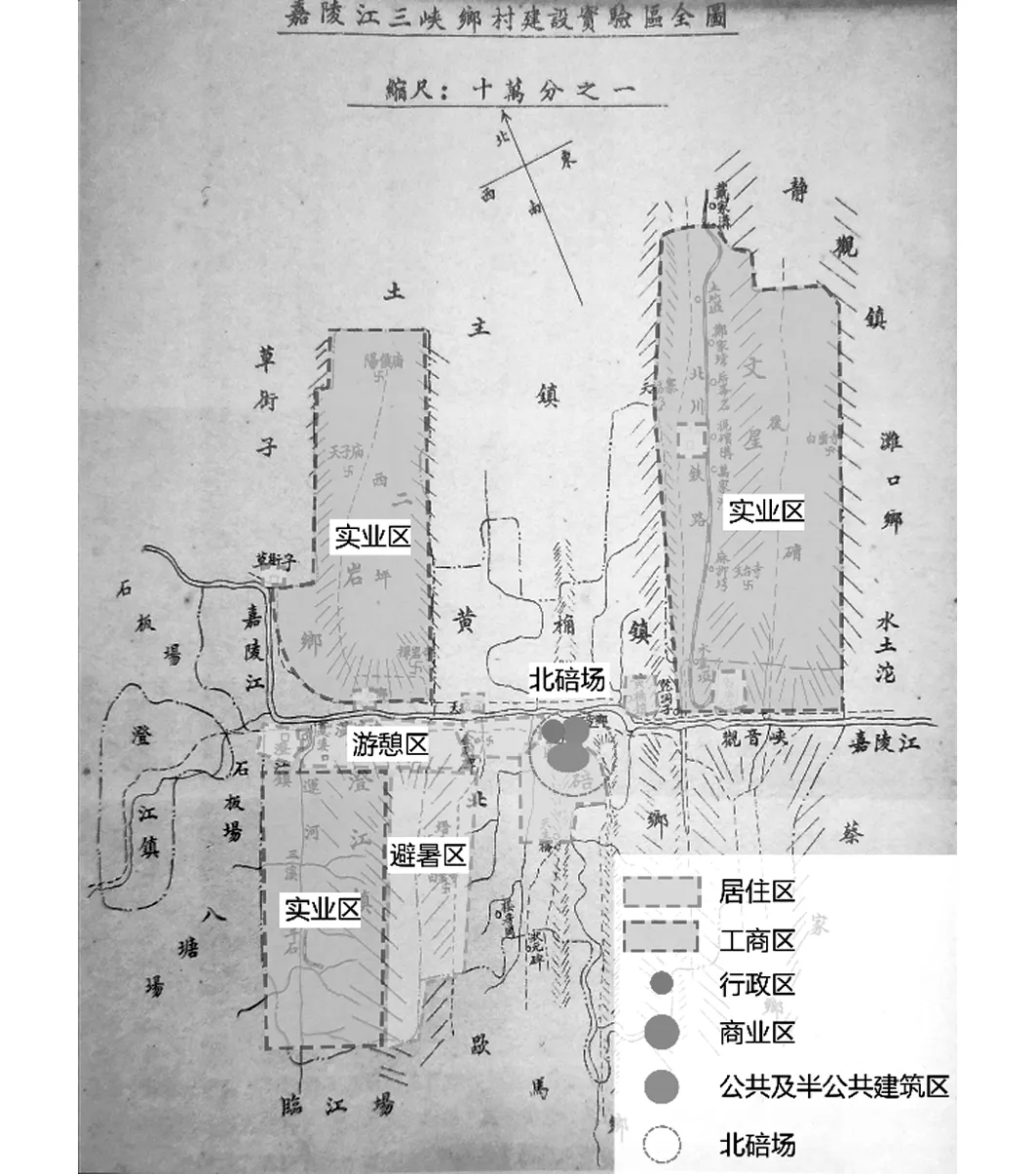

在近代西方城市规划思想的影响下,中国城市建设经验完善了卢作孚现代化建设思想体系,最终形成“以经济建设为中心,以交通运输为先行,以乡村城市化为带动,以文化教育为重点”的乡村现代化思想[10].围绕这一思想,自嘉陵江三峡乡村建设实验区时期开始,实验区在已有的城市基础上进行功能分区,沿嘉陵江沿岸,将全区划分为住宅区、工商区及公共及半公共建筑区,其中北碚市区囊括住宅区、商业区以及公共及半公共建筑区,并作为行政中心重点发展(图2,依据《嘉陵江三峡乡村建设实验区全图》绘制).

图2 北碚实验区分区计划示意图

2.2 管理制度完善与体系构建

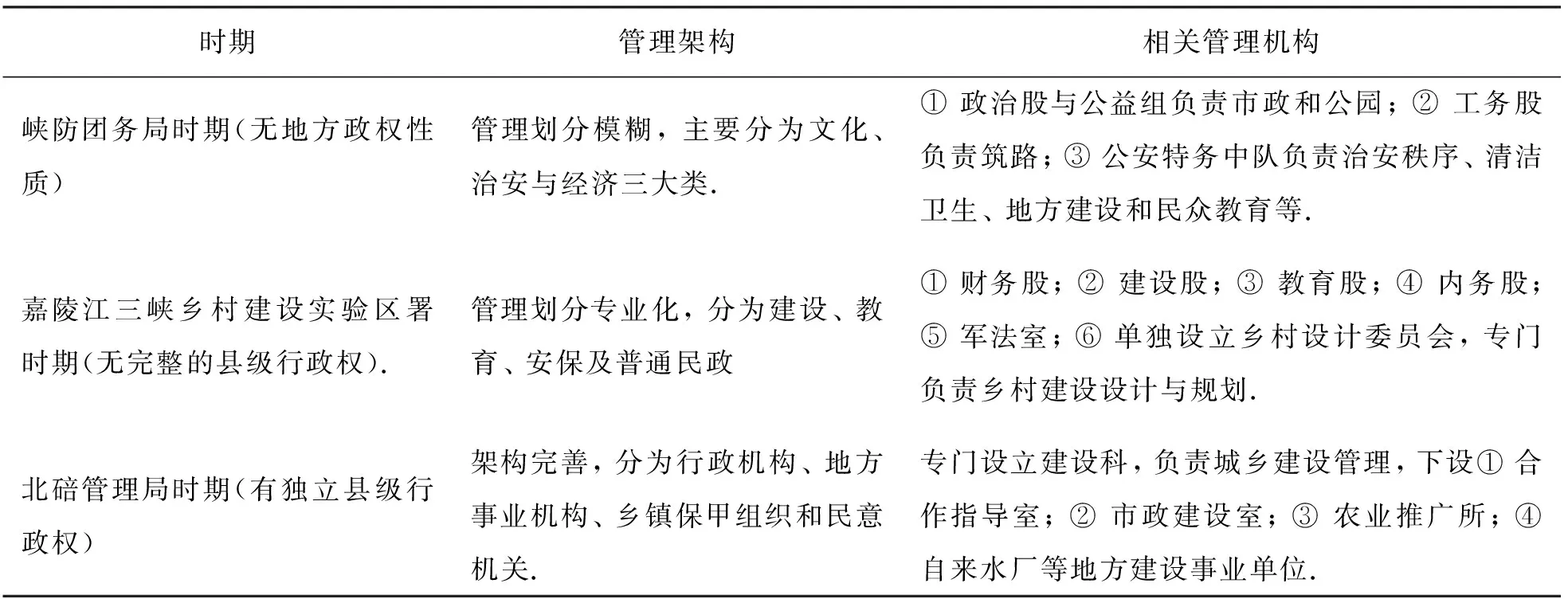

思想理论完善的同时是制度层面的组织化、现代化,本研究依据《峡区事业纪要》和《重庆市北碚区志》整理总结出“峡防局—管理局”时期的北碚管理体系(表1).

表1 1927-1943年北碚管理体系

1927年至1935年峡防团务局时期,整个机构无地方政权性质,清剿峡区匪患是主要任务,局中虽设有军事股、政治股等部门负责峡区不同事宜,但除军事股专门负责军事相关事宜外,其他机构分工定义模糊.《乡村建设》与《峡区事业纪要》中对建设制度的划分也只分为文化、治安与经济事业,各项市政规划建设工作被划分到文化与经济事业中.由此可见,峡防团务局时期的机构划分与管理制度构建初见雏形,但制度化管理模式较为薄弱.

1936年,辖区治安已基本稳定,乡中基础事业略有成效,改制为嘉陵江三峡乡村建设实验区,机构设置更为专业,下设秘书室、军法室、乡村设计委员会及内务、教育、建设、财务四股和军法室.其中乡村设计委员会专门负责乡村建设设计与规划,建设股专门负责乡村具体建设与管理工作.1941年三峡实验区署出台建筑法规: 《三峡实验区北碚市区建筑规则》,该规则规范指导北碚建筑业发展,同时也将部分城市规划考虑到建筑建设中[20].此时的管理模式已经逐渐专业化,但行政权力不完整,没有司法权与财政权.

1942年北碚管理局时期,辖区才拥有独立县级行政权,此时北碚建设已初具规模,管理架构已较科学完善,分别设有行政机构、地方事业机构、乡镇保甲组织和民意机关,实现“管、教、养、卫”.其中行政机构中设置有建设科,专门负责乡村建设设计规划与管理.

2.3 旧市街修整、新市区建设与空间拓展

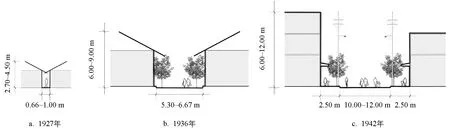

凭借建设思想与管理机构的完善,北碚将政治空间权力集中,一切空间的设计与改造都服从文化与制度影响下的空间权力.依据《北碚聚落志》与相关老照片整理出北碚市区1927-1943年平面与立面格局(图3和图4),其中1937年北碚被划为战时首都重庆的迁建区,导致1937-1940年三峡试验区时期建设突飞猛进,市容改变最快[21].

1927年乡村建设前,北碚场镇沿江岸发展,“市街原极狭窄,房屋亦甚低矮,且两旁有长檐伸出……阴湿湫隘,如置身地下室中,地面崎岖不平……”,“没有公路,陆路上的交通只有用几条石板修筑的大路通向邻近各县,路面宽度仅在0.66米-1米不到.”[22]峡防局建立后,因建设经费限制,街道总体格局和形式没有进行较大改动,只开展局部增建与卫生环境整治.依据芦原义信的外部空间理论,此时街道立面空间D/H远小于1,建筑间互相干涉较强,给人近迫感(图4a).在这个阶段,整个场镇只取得了初步的城镇化发展.

嘉陵江三峡乡村建设实验区时期,抗日战争爆发,“北碚场”在轰炸中被毁1/4,同时北碚成为重庆市大后方重点建设城市,这给当地建设创造了新契机,人口与资源尤其是规划专业人才不断流入,在乡村设计委员会的指导下,北碚根据《嘉陵江三峡乡村建设划分市区计划纲要》有计划地按功能分区建设.拆除危旧房屋,基于现有地形地貌有序展开建设: “整修市街……锯短屋檐……街面增宽至1.6-2丈……改旧式房屋为一楼一底无檐牌面的新式楼房”[20];为应对战时防火防空要求,街道作方格形布置,直线相交排列[21].以往进深过深的街巷空间被调整为“小街区、密路网”格局(图3c),用以增加空间舒适性,此时街道立面空间D/H约为1,空间匀称平衡(图4b);平坦区域被设置为商业区和市中心,较低地带设置为学校机关区,地势较高地带设为公园,各项公共建筑如图书馆、博物馆、医院等也规划配置在新市区中,整体包围商业区,两区来往便利.整个北碚市区已初具规模,逐步成为整个峡区商业的中心区[23].

1942-1949年管理局时期,主要开展北碚市内整理与扩建工作,对建筑层数、密度,道路密度进一步调整,新街市形成放射式与方格式道路结合的格局(图3d).市区内主要道路交叉路口设有各种形式的广场,广场内布置花园,街面铺以三合土,街旁植以法国梧桐,商业区楼房统一为两层,新村区楼房高低不一,掩于梧桐中(图4c)[22].基于市政建设的日益完善,日常空间品质得以提升,优化了城市的功能与景观搭配,从而使北碚完成了生活、文化和游览区域的打造(图5,依据《北碚乡建记忆》整理).

图4 北碚市区立面空间演变

图5 20世纪40年代北碚街景

结合试验区时期的功能分区与1927-1943年间市区的平面变化(图2和图3),可以看出,市镇的平面拓展是以江边设立的行政区与商业区为中心,逐步向内腹地延伸,而非无序蔓延.功能分区指导下的北碚建设,一方面考虑到了嘉陵江边视界开阔、码头航运发达、商业兴盛的优势,为后期建设提供了经济与交通便利;另一方面,也依托后期迁入的大量机关、单位和学术机构的选点对道路网格与配套基础设施进行布置,确保了市内平面与立面空间紧凑合理的扩展.

图3 1927-1943年北碚市区建设

2.4 规划者的引导与公众参与

于思想、制度以及物质之外,卢作孚也注重对人的引导,在解决人们衣食住行等基本需求基础上,重点追求社会关系与人文精神建设.

旧时北碚与旧中国乡村大环境一样,乡村民众思想大多“愚昧” “落后”,对政府缺乏信任,对各项建设事业漠不关心,卢作孚认为在这种大环境下“人们‘只知有家庭,不知有社会’,没有超出这两重生活以外更广义的道德和责任,‘不肯为社会——一桩事业或一个地方——找出路’,结果民族是散漫的民族,社会是散漫的社会,农民更是散漫的农民”[18].

为打破这种传统只以家庭为中心的宗族社会形式,从峡防团务局时期开始,卢作孚便提倡集团式的社会生活方式,着力培养民众的公共意识与公共责任感.首先,大力建设公共空间,为不同阶级人群就近活动提供物质空间载体,根据不同级别的场所、不同节日组织不同的公共活动,激发场所活力,借此来提升民众公共精神,促进民众集体意识.如公共体育场的电影放映,嘉陵江畔的民教运动节,植树节时公共体育场的植树典礼等.同时结合公共空间发展体育卫生事业,开展体育、读书和展览等多样带有教育意义的活动,结合知识分子、思想先进人士的引导,促进城乡空间精神生活提升,让民众逐渐摆脱赌博、求神拜佛和奢靡宴席等低俗的、封建迷信的、不健康的活动.

其次,树立培育现代化人的目标,利用人们工余与农隙时间,开展各项社会工作,让公众主持参与解决社会工作,如码头、道路、桥梁、公共卫生、公共集会或游览地方的问题,以及公共预防水灾、火灾等问题.政府以具体的活动引起大众管理公共事务的兴趣,训练大众管理公共事务方式,组织完成地方自治[18].

最后,到管理局时期,政府采取“城市—乡镇—村—户”分层级管理制度,各层选举民意代表,定期研讨社会建设进展情况及民意收集,上级政府定期指派人员至下级单位指导工作,民意代表可到上级单位参加会议,以此保证及时掌握民众对全新生活方式的反馈[24].

在卢作孚领导下,通过改善环境的建设去触动公众行为,逐一问题的解决使当时北碚乡村社会中的公共事业由“帮助公众做”变为“公众自己做”,推动了现代化建设,地区从而成为公众参与的共享型宜居城市典型,获得社会认可.

3 “北碚场”现代化城镇建设内涵

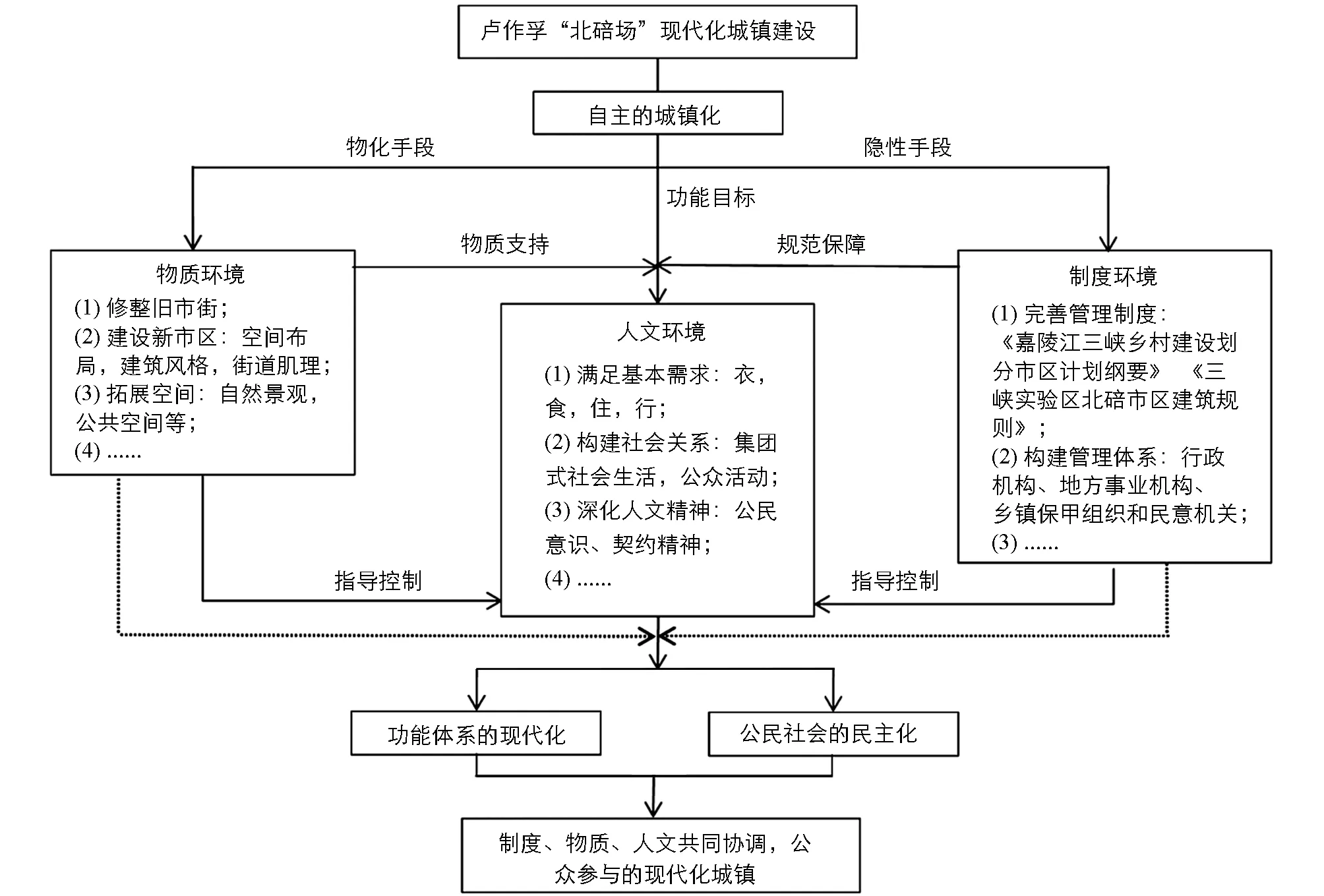

通过归纳总结可知,卢作孚选择自主的城镇化道路于“物质环境” “人文环境” “制度环境”三方面展开现代化城镇建设工作,从而实现功能体系的现代化、公民社会的民主化(图6).

图6 卢作孚现代化城镇建设模式

3.1 自主的城镇化

首先,不同于被迫的殖民地城市建设,卢作孚的乡村实验是谋求中国现代化的自主建设.北碚的现代化城镇建设虽借鉴了西方理论与实践经验,但其本身建设更注重结合中国社会自身特点,以建设为手段,关注经济、文化、生态以及人的持续发展,实现传统旧中国向现代生产关系、城乡关系和社会关系转型,是不同于西方资本主义城镇化的中国本土化实践成果.

其次,早期“北碚场”虽不具有完整的地方政权,但市场主体的自主性对城镇建设发挥了至关重要的作用.卢作孚大力发展经济、交通,以市场机制为主要动力,产业的兴起、聚集、产业结构动态变化以及运输状况改善推动北碚实现高效率的自主城镇化.同时卢作孚作为峡区最高长官,可凭借其权力实现北碚自身规划建设,如直接动用官府力量以“寓兵于工”的方式改造市容市貌,整治社会治安等.而晏阳初、梁漱溟等人没有过多的政治军事权利,无法实现强有力的自主乡村建设,他们的乡村建设事业主要依赖国民政府、地方军阀的政治力量、经济补助以及外界募捐资助,薄弱的权利、动荡的政局与不稳定的资金来源导致这些乡村实验最后惨淡收场.

3.2 现代化的城镇功能体系

卢作孚从城市经营者和建设者的双重身份角度出发,以产业和公共服务作为城市建设的支撑,对既有本地资源进行空间权力再分配,逐步现代化城乡物质环境、制度环境与人文环境,实现了北碚乡村现代化转型,建立起具备居住、工作、游憩、交通等城市主要功能的现代城镇功能体系.

北碚乡村现代化首先充分挖掘地域性资源,通过经济、道路建设为乡村建设提供经济基础,同时突破传统乡村环境的地理限制,将乡村与外界联系起来,引入新兴资本、现代化思想等空间势力;其次借鉴西方的城市规划思想与实践经验,逐渐完备管理制度与管理体系,在尊重原有文化历史与城镇肌理基础上,对空间进行规划与设计,构建出完善的城镇空间结构;最后优化现代城镇空间品质,结合功能分区布置建设市政设施、城市绿地与公共开放空间,利用开放的公共空间引导民众向现代化的生活方式转变,一方面建设出山水交融的城市风景形态,另一方面实现培养民众公共参与精神与契约精神的目的.

3.3 公民社会的建立

“北碚实验”的本质是对“公民社会”的探索,即一个大众共享的城市,其最大特点是对人的培养.所有建设都建立在自由、平等、博爱以及社会契约精神的基础上,北碚所体现出的“产业—城市—人”的现代化城市构架中民众是城乡建设的主人,是空间权力的主体.

卢作孚虽以政府的职能领导管理乡村,但他更鼓励公民参与建设管理,强调人民的主人翁意识与契约精神,引导人民建设、维护自己的家园,以思想、制度、物质和人四方面入手,利用法律、制度、演讲、教育等具体方式,将传统乡村中迷信、保守以及具有小农意识的乡民,培养为有现代化意识、公民意识、契约精神的现代化人,让“人民要皆能为公众服务”,以人为本,民众成为乡村真正的主人.正如卢作孚所说“但愿人人都为园艺家,把社会布置成花园一样美丽.人人都为建筑家,把社会一切事业都建筑完成”[18].

在公民社会的建立中,卢作孚对公民空间权力意识的培养与对城市管理的规范,对当今城镇建设及乡村振兴有重要借鉴意义.

4 结 论

“北碚场”现代化城镇建设从西方理论与实践导入,依据自身的社会环境,自发建立、完善建设思想与理论、大力发展经济;以完善管理制度、构建管理体系作为隐形手段,保证物质环境和人文环境稳定有序发展;通过修整旧市街、建设新市区、拓展空间作为城镇现代化的物质支持;通过规划者管控与空间品质提升实现公共参与型社会的建立,最终完成物质、制度、人文共同协调.

“城市文化”的建设,复杂且影响深远,其中包涵的物质环境、制度环境以及人文环境同等重要.卢作孚的现代化城镇建设正是从这三者入手,为近代中国城乡转型和早期乡村现代化积累了宝贵经验.当前,我国的城镇建设虽然取得了巨大发展,但仍面临一些问题.如过往的一段时期,对于物质、制度以及人文环境的建设相对独立,且过于侧重空间结构等物质层面.而通过对卢作孚“北碚实验”的实践经验进行总结,可发现其中的规划蕴涵亦贴近当今国家新型城镇化战略的核心,对新型城乡转型、城镇建设与乡村振兴依旧具有积极的借鉴意义.因此,在未来的城乡建设实践中更应该让制度环境、物质环境以及人文环境相辅相成、相互制约、并行不悖,实现共同协调的可持续发展.