工商业与人权视角下的企业环境责任

——以碳达峰、碳中和为背景

张万洪 王晓彤

2020年9月,习近平主席在第75届联合国大会上提出我国2030年前碳达峰、2060年前碳中和目标,1“Enhance Solidarity” to Fight COVID-19, Chinese President Urges, Also Pledges Carbon Neutrality by 2060, UN News (22 September 2020), https://news.un.org/en/story/2020/09/1073052.同年12月在气候雄心峰会上进一步宣布提升国家自主贡献的一系列新举措,2习近平:《继往开来,开启全球应对气候变化新征程——在气候雄心峰会上的讲话》,载新华网2020年12月12日,http://www.xinhuanet.com/politics/leaders/2020-12/12/c_1126853600.htm。得到国际社会高度赞誉和广泛响应。正如韩正副总理2021年5月在碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议上强调的,“要全面贯彻落实习近平生态文明思想,立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局,扎实推进生态文明建设,确保如期实现碳达峰、碳中和目标”3《韩正主持碳达峰碳中和工作领导小组第一次全体会议并讲话》,载中国政府网2021年5月27日,http://www.gov.cn/guowuyuan/2021-05/27/content_5613268.htm。。在这个过程中,工商企业负有重要义务和责任。

工商企业的环境责任由“企业社会责任”派生,即除了追求经济利益外,工商企业亦承担相应的环境责任。宏观上的企业环境责任,是企业在生产过程中就其对周边环境造成的损害所承担的责任,而在碳达峰、碳中和背景下,人权维度的企业环境责任则更多地关注生产经营活动的低碳、净零排放,实现企业效益、社会影响与环境人权的协同发展。企业要承担的环境人权责任贯穿于自身运营、供应链与其他业务关系中,涉及商业政策制定、低碳产品研发和创新、绿色供应链管理体系、环境信息披露等各个方面。实现碳达峰、碳中和的“双碳”目标必将取决于国家(政府)、企业、社会等多方面的共同努力。使用人权视角,在联合国《工商企业与人权:实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》1联合国人权理事会:《工商企业与人权:实施联合国“保护、尊重和补救”框架指导原则》,A/HRC/17/31,2011年。(以下简称《指导原则》)框架下审视企业环境人权责任问题,可以为碳达峰、碳中和工作提供有针对性和可操作性的借鉴。

一、企业承担环境人权责任的理论基础

(一)人权视角下的企业环境责任

传统的企业社会责任理论突破了以股东为中心的价值导向,通过强调企业履行对社区、环境等利益相关方的责任保证其经济活动不与公共利益相违背。这种责任更多地是一种道义上的责任。企业环境责任是企业社会责任的有机组成部分,从企业社会责任中产生。

论证企业环境责任的理论不在少数。根据外部性(Externality)理论,环境作为公共物品具有显著的外部性。作为单一经济主体,企业的经济活动收益归自己享有,但是其行为对于社会的影响并没有通过正常的市场价格体现出来。这使得在企业的生产经营活动带来环境污染的负外部性(Negative Externalities)情况之下,企业所承担的成本远低于社会承担的成本,导致企业缺乏自我约束的动力。2See William H. Sandholm, Negative Externalities and Evolutionary Implementation, 72 The Review of Economic Studies 885, 885-915 (2005).例如资源型产业的生产活动带来二氧化碳等温室气体的排放,企业最终的盈利归自己所有,但是生产过程中碳排放对未来全球气候的影响是由整个社会来承担的。在市场经济的自发性环境下,为追求利益最大化,企业将生产经营活动带来的环境成本转嫁给其他经济主体从而缺乏控制碳排放的内在动力。基于此,为了规避完全竞争中“看不见的手”带来的外部性的不利影响,需要通过国家(政府)发挥法律规范、公共政策的规制和调节作用。利益相关者(Stakeholder)理论是对企业环境责任的另一种解释。它强调企业应在进行经济活动时受利益相关者约束,考虑利益相关者的利益。利益相关者不仅包括股东、债权人等与经济活动有直接经济依赖关系的主体,还应当将自然环境等受企业经济活动间接影响的客体纳入考量中来。3See Robert Phillips, Stakeholder Theory and Organizational Ethics, Berrett-Koehler Publishers, 2003, p. 66.随着工业化进程的发展和公众公民意识的觉醒,针对企业一系列生产经营行为对环境带来的负面影响,各国纷纷进行企业社会责任方面的立法和政策引导。企业亦意识到企业形象和商业信誉对于企业长期发展的重要性,因此更加积极地回应社会对其履行环境责任的期待,这已成为目前主流的商业实践。然而传统的企业社会责任理论仍采用企业中心主义,认为企业履行社会责任是为了满足利益相关者对其道义上的期待,本质上仍是出于对“股东利益优先”(shareholder primacy)的保护、实现利润最大化,因此在概念上具有相当程度的模糊性,即便企业行为与社会责任理论相悖,也不产生实质性后果。这就导致企业在履行社会责任时常常避重就轻、浅尝辄止,颇有“粉饰太平”之嫌,屡见不鲜的企业“漂绿”(greenwash)行为即是这一理论缺陷的产物。

人权视角下的企业环境责任理论摒弃了企业中心论,以维护人的基本权利为中心,以保障人权为根本价值导向,强调企业在开展生产经营活动时以人为出发点,围绕人对于环境的真实需求,关切人的切身利益,侧重彰显人权价值,对企业所承担的社会责任提出期望,着力于实现人权状况的改善和人权保障水平的提升。人权,作为一种由国家强制力所保护的法律价值,有一系列国际人权公约和国内立法为其提供制度保障。因此,人权视角下的企业环境责任不再是一种单纯的、道义上的社会责任,而是拥有国家强制力保障的制度基础和救济途径的责任;如若违反,相关主体将承担相应的法律责任。基于此,为了识别和控制人权维度下的企业环境责任缺失所带来的法律风险,企业应该对关涉环境的人权风险进行全面审查,不能选择性地承担人权责任、履行人权义务,也不可能利用其他方面的表现来粉饰其损害人权的污点。

环境和人权这一对概念存在一定的张力。尤其是导致环境污染的产业是人们生计的基础的时候,即所谓“受害者”和“受益者”重合的时候,这种张力更加明显。1参见陈阿江:《环境污染如何转化为社会问题》,载《探索与争鸣》2019年第8期,第140—149页。在国外研究者的相关研究中,也注意到了“citizen-worker groups”在面临污染时的困境:排污企业的工人一方面受薪于企业,希望企业存活并盈利,另一方面作为居民,又受害于污染,在清洁环境与工作、生计等诸权利之间难于取舍。See Kenneth A. Gould et al., Local Environmental Struggles: Citizen Activism in the Treadmill of Production, Cambridge University Press, 1996.尽管如此,在一定程度上这一对概念又是相伴而生的。无论是涉及具体个体的生命权、健康权,还是集体人权如环境权2环境权是集体人权还是兼具个人和集体双重权利属性,在学界似仍有争议。教科书和近期中文文献多认定其为集体人权。参见徐显明主编:《国际人权法》,法律出版社2004年版,第7页;李红勃:《环境权的兴起及其对传统人权观念的挑战》,载《人权研究》2020年第1期,第94—103页。,抑或是兼具个人和集体双重权利属性的生存权、安全权、发展权等,它们的实现和拓展均仰赖于良好的环境。因此,环境的改善可以为人权的实现起到促进作用,而环境的无度恶化将不可避免地产生对人权的侵犯。根据工具性人权论,人权的工具性主要体现在人权的实现是人类发展的手段,企业社会责任的内涵与之有重合的部分,即企业环境责任的落实归根结底是为了促进经济和社会的发展;而根据目的性人权论,人权是发展的目的,发展最终还是为了人权的保障和实现。3关于工具性人权论、目的性人权论的详细论述,参见龚向和、袁立:《以人权促进发展:工具性人权论》,载《河北法学》2011年第5期,第46—55页。对于关涉环境的人权问题,环境人权责任这一概念与之息息相关。环境人权责任以人权保障为目的,高度强调环境利益的维护,为环保事业的发展提供了重要的合法性支持。公民享有在良好的环境中生存和发展的权利,企业作为主要的经济主体亦享有对资源和环境进行合理开发和利用的权利;企业履行其环境人权责任对环境的改善起到促进作用,最终的落脚点是人权保障。在实践层面,环境与人权也紧密相连,人权话语对于环境保护中涉及权利保护的模糊地带起到了补强作用。在人权视角下,企业环境责任的实质是通过明确企业环境人权责任,回应传统企业社会责任理论对于人权目的性价值的缺失。

在人权视角下探讨企业环境责任是具有理论价值的研究进路。我国碳达峰、碳中和各项工作的全面部署赋予了这个话题更多的现实意义。碳达峰、碳中和背景下的企业环境责任更多地关注生产经营活动的低碳、净零排放,实现企业效益、社会影响与环境人权的协同发展。

(二)企业环境人权责任之构成

国家是承担人权保障义务的首要主体。一般认为,国家人权义务包括尊重、保护和实现三个层次。而谈及企业的人权责任,虽然将人权义务和人权责任主体扩展至工商企业等非国家行为体(non-state actor)已经成为人权发展的趋势,但是由于企业承担人权责任的基础与国家不同,故企业也无需完全参照国家的人权义务层次承担责任,其人权责任只能在特定的情况下产生,并非国家人权义务的简单复制粘贴。1参见李莎莎:《企业人权责任边界分析》,载《北方法学》2018年第3期,第118—128页。企业人权责任的产生源于在没有国家参与的情况下,对普通工商企业可以独立造成侵犯人权事实的承认。具体到环境领域,企业的生产经营活动所产生的温室气体等物质排放可能会导致环境污染和气候变暖,进而影响到特定区域的人的环境权。而对于环境要素的利用,是人的基本需求所致,公民的生存权和发展权都要以所依赖的客观物质环境为实现前提,这正是环境权所要保护的利益。

此处,还需要厘清人权义务和人权责任这一对概念的关系。从法理上看,法律义务是对行为主体意思自由的一定限制,是一种规定行为主体作为或者不作为的法律手段。而法律责任因法律义务的违反而产生,强调行为主体由于违反法律义务而承担的不利的法律后果。2参见张文显:《法哲学范畴研究》,中国政法大学出版社2007年版,第119—120页。但在人权语境中,义务和责任的关系却更为复杂,在不少人权文献中会混同使用。一般认为,“duty”和“responsibility”在涉及非国家主体时,均译为“责任”,并往往是伦理和道德上的义务;如果是法律上有约束力(legally binding)的义务,则使用“obligation”一词。3有关人权语境中非国家主体的义务、责任的含义,中文世界中最全面的讨论请参见孙世彦:《人权语境中人的义务、责任和对人权的限制——以〈公民及政治权利国际公约〉为视角》,载《人权研究》2021年第2期,第49—64页。本文认为,企业环境人权责任是一个比企业环境人权义务更宽泛的概念,既包括狭义的、有法律约束力的责任(即义务),也包括非实在法意义上的伦理和道德责任。

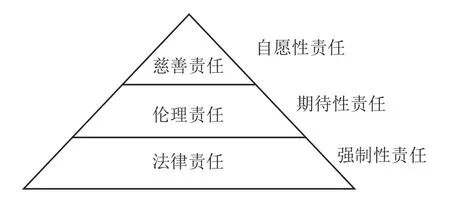

根据阿奇·卡罗尔(Archie B. Carroll)提出的企业社会责任层次性模型,企业社会责任可以被划分为经济责任、法律责任、伦理责任和慈善责任四个方面。从企业考虑的先后次序及重要性而言,卡罗尔认为上述四方面责任构成金字塔形结构:经济责任是基础,在四项责任中占最大比例;法律的、伦理的以及慈善的责任依次向塔尖方向递减。尽管这个“金字塔”并非完美无缺,但是由于明确了企业社会责任的综合性和层次性,1参见华忆昕:《企业社会责任的责任性质与立法选择》,载《南京师大学报(社会科学版)》2018年第6期,第111—112页。仍具有重要的参考价值。企业的环境人权责任可以参照此模型进行解构。

不同于包罗万象的“伞形概念”(umbrella concept)企业社会责任,人权具有明确的内涵。这并不是指人权概念是僵化不变的,而是说人权规范具有确定性和完整性。在人权规范的规制和指引下,企业所要承担的人权义务和履行的人权责任是确定的,也是不可分割的,各种人权不存在位阶上的高下之分。人权的法律性也为其权利主体在权利受到侵犯时提供了获得司法或者非司法途径救济的基础。因此,企业环境人权责任的第一个层次是法律责任,工商企业必须遵循国际法和本国法律体系中关涉环境和人权的法律规定,如若生产经营行为所造成的负面环境影响触碰了法律的底线,企业就会受到法律的制裁。这是具有法律上约束力和强制力的,也可将其看作企业所承担的环境人权义务。

人权既是高位阶的法律价值,也具有普遍性的伦理价值。企业环境人权责任的提出使得“尊重人权”在法律价值和伦理价值上成为了企业环境责任的底色。如果说遵守法律和合规是企业人权责任的底线,那么还有尚未被法律明文规定但是符合伦理价值、满足社会对企业商业伦理整体期待的责任层次,即伦理责任。伦理责任与法律责任有重叠之处,毕竟“法律是最低限度的道德”,伦理责任的标准更高,在责任层次上更符合传统理论中的企业社会责任。对于伦理责任所提出的期待性要求,企业并非“非为之不可”,但是应当“尽力而为”,在企业的各项经营管理活动中注重协调企业、社会和环境三者之间的关系,实现经济效益、社会效益和环境效益的协同发展。在市场经济条件下,商业伦理是商业与社会关系的基础,对于这一层次责任的违反虽然不会带来法律上的强制性后果,但很可能会引发利益相关方对企业的负面评价,给企业的形象和商誉带来负面影响。

除此之外,还有一种企业超越社会期待而自主自愿承担的责任层次,即慈善责任。慈善责任是“锦上添花”的自愿性责任,立足于企业的自发行为,具有一定程度的模糊性。企业不是出于回应社会期待的目的,而是为了建立更好的企业形象和商誉,促成与利益相关方的良性互动,立志成为“公司公民”之楷模。譬如大型公司不仅充分履行环境义务,还通过慈善捐赠对环保基础设施建设进行支持或者对环保社会组织进行物资援助。

综上,在上述三个层次的企业环境人权责任中,法律责任是最基础的,也是最明晰和最具有可预见性的;伦理责任则最接近传统企业社会责任定义;而慈善责任居于“金字塔”的顶端,是最高层次的人权责任,也最具模糊性和非约束性。

图1 企业环境人权责任层次

二、碳达峰、碳中和背景下我国企业承担环境人权责任的现实必要性

本文的第一部分对企业承担环境人权责任的理论基础进行了证成,除此之外,在碳达峰、碳中和背景之下,我国企业承担环境人权责任亦具有现实必要性。具体而言,体现在如下四个方面:

首先,企业环境人权责任的承担是实现公民基本人权、提升我国人权保障水平的必然要求。中国气象局气候变化中心发布的《中国气候变化蓝皮书(2020)》指出,我国是全球气候变化的敏感区和影响显著区。气温方面,“1951年至2019年,中国年平均气温每10年升高0.24℃,升温速率明显高于同期全球平均水平”1崔国辉、王朋岭:《中国气候变化蓝皮书(2020)发布 气候系统多项指标呈加速变化趋势》,载中国气候变化信息网2020年9月8日,http://www.ccchina.org.cn/Detail.aspx?newsId=73332&TId=57。。上世纪90年代中期以来,我国极端高温事件明显增多。2参见中国气象局气候变化中心编著:《中国气候变化蓝皮书(2020)》,科学出版社2020年版,第36页。碳排放导致的气候变化对我国自然生态系统和经济社会的不良影响已经显现,气候风险持续上升,相应地会对公民的健康环境权(亦称环境权,the right to healthy environment)等人权的保障和实现产生现实影响和挑战。超标碳排放导致的气候变暖会造成水资源短缺,引发干旱问题和水资源的供需不平衡;随之产生的水土流失和生物多样性减少对公民环境权和居住权的保障产生挑战;同时,干旱导致农业产量下降,粮食减产会对我国人民生存权和健康权的享有产生风险和挑战。因此,控制碳排放,加快产业、经济社会绿色低碳化转型是我国应对全球气候变化、改善环境质量和保障公民基本人权的必然选择。做好碳达峰、碳中和工作是党中央坚定不移走绿色低碳发展道路,以高水平保护倒逼高质量发展的重大决策部署。工商企业作为主要的经济主体在其中发挥着重要作用,对企业的环境人权责任进行约束有助于保障人权的实现。

其次,企业环境人权责任的承担可以提高企业在环境(environmental)、 社会(social)和公司治理(corporate governance)三方面(以下简称ESG3ESG是环境(environmental)、 社会(social)和公司治理(corporate governance)三个英文单词的首字母缩写,用于评估衡量企业在上述三方面的表现。随着可持续发展观念的深入,ESG逐渐成为评价企业表现和指导投资的重要标准,影响着企业的生存与竞争力。ESG理念提出后,投资市场获得了巨大发展,诞生了一批基于ESG理念的公司评价体系,世界五百强中的大多数企业也已将ESG理念纳入其战略考量之中。)的绩效,实现与企业营利目标的良性互动。企业在制定投资或者经营决策的时候如若仅基于营利性的考量,容易导致过于看重短期利益,难以从长期发展的角度考虑其所承担的社会责任,尤其是在环境保护方面的责任。具体而言,企业如果只在意如何在生产过程中提高竞争力,通常就会忽略生产所带来的碳排放问题;企业如果只关注生产所带来的经济收益,通常就会忽视生产可能给环境带来的破坏。有学者指出“拯救环境是为了拯救商业”4参见郭沛源:《企业社会责任:拯救环境还是拯救商业?》,载《世界环境》2005年第4期,第79—83页。,企业只有通过负责任的商业行为实现营利目标与环境正义协同发展,才能长久立足,最终转化为自身利益的最大化。碳达峰、碳中和目标的提出引起了我国资本市场对ESG理念的新一轮关注,其中的环境维度“E”包括企业在温室气体排放等方面对气候变化所作出的贡献,与减少碳排放直接相关。ESG中的环境维度正是我国在碳达峰、碳中和愿景下需要施以更多关注的因素。目前业界已达成共识,ESG将在我国碳达峰、碳中和之路上发挥越来越重要的作用。一般而言,企业ESG绩效表现与企业的综合竞争力呈正相关,ESG绩效表现好的企业相对而言具有更高的投资价值。因此,机构投资者基于ESG责任的投资偏好会引导企业自发地在环境保护等方面进行改善,激发企业承担环境人权责任的意愿。而ESG绩效的提升反过来又会促进企业商业价值的提升,实现股东利益的最大化。此外,企业承担环境人权责任还可以改善其与社区、公众的关系,为企业营利目标的实现提供良好的社会基础。

再次,企业环境人权责任的承担可以补强我国目前法律规制的不足。国家(政府)制定的法律和政策法规,对企业的经营活动起到切实的限制或引导作用,从规范层面规避企业的商业行为可能对环境带来的负外部性影响。虽然我国不断加大对生态环境的保护力度和对相关违法违规行为的惩处力度,然而单纯从法律规制的角度来看仍有疏失之处。例如,我国对生态环境立法的规定散见于若干部生态环境单行法中,在法律规范的形式和内容上欠缺协调性。《中华人民共和国民法典》虽然在多处体现了关注环境正义的绿色原则,但是与生态环境单行法进行有效衔接仍需假以时日。同时,生态环境主管部门与地方政府之间在职能分配上既有交叉又有冲突,监管主体之间的权责配置不尽合理,各自的惩处决定权和能够采取的强制措施往往十分有限。1参见刘超、吕稣:《我国生态环境监管规范体系化之疏失与完善》,载《华侨大学学报(哲学社会科学版)》2021年第2期,第110—122页。企业环境人权责任从人权的角度强调法定人权义务的整体性,对于法律规制的模糊甚至沉默之处,企业不能进行回避,在人权责任的边界之内要无差别地履行人权义务,保障环境人权。人权义务的法律性也意味着企业失范行为的受害者可以获得寻求救济的渠道,无论是司法还是非司法途径。基于此,企业在进行商业活动时通过对人权风险的分析和预见,合理规避环境人权纠纷,并在实际发生侵犯环境人权的行为后及时进行补救,这是一条可以对现行环境法律监管体系进行补强、促进企业商业行为合法合规的可行路径。

最后,企业环境人权责任的承担可以助力我国碳达峰、碳中和目标的实现,显示我国参与全球气候治理的雄心,有助于树立负责任的大国形象。发展和环境保护是紧密关联的。从上世纪70年代初联合国人类环境会议提出的《斯德哥尔摩宣言》(Stockholm Declaration)到90年代初期各国达成的《里约环境与发展宣言》(Rio Declaration on Environment and Development),人权与环境之间存在着紧密的关联性逐渐成为国际社会的共识。联合国“全球契约”(Global Compact)中有关环境的原则和ISO 26000等国际性企业社会责任指南作为国际“软法”规范起到了指引作用,成为我国企业在拟定环境公共政策、履行环境人权责任时可以参照的国际性准则。《巴黎协定》(Paris Agreement)明确了以国家自主贡献为基础的减排机制,对此我国积极地履行自身在全球可持续发展目标(SDGs)议程中的责任,对标国际气候治理标准和环境人权保障状况,提出2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的重大战略决策,成为国际气候合作的破局者,昭示了参与全球气候治理的雄心和决心,展现了负责任的大国形象。“双碳”目标对我国现阶段的发展模式、能源和产业结构及碳捕捉等技术创新都提出了更高的要求。在我国将碳达峰、碳中和各项工作纳入国家经济社会发展战略规划的大局中,工商企业作为重要的经济主体要主动地参与和支持碳减排,应当明确自身在环境保护、社会发展和保障人权方面的作用,要对当前我国绿色低碳发展的目标和规划进行全面的理解,尤其是要意识到自身的环境人权责任,积极助力我国如期实现2030年碳达峰和2060年碳中和的愿景。

三、碳达峰、碳中和背景下我国企业环境人权责任的落实

2011年,工商业与人权领域标志性的“软法”文件《指导原则》在联合国人权理事会一致通过。深入梳理《指导原则》后不难看出,它承认环境利益包含在人权保护的范围内,企业环境人权责任的落实应当在“保护、尊重和补救”的框架下进行,国家和企业应当共同行动且彼此配合,从体系化的角度为强化人权保护提供了指导方针,也从多个维度探讨了企业履行环境人权责任的方式和方法,1参见Radu Mares、张万洪:《工商业与人权的关键议题及其在新时代的意义——以联合国工商业与人权指导原则为中心》,载《西南政法大学学报》2018年第2期,第43—51页。为我国在碳达峰、碳中和背景下引导企业落实环境人权责任提供了路径。《指导原则》虽然是不具备法律约束力的“软法”文件,但是涵盖了工商业与人权的关键性议题,总结归纳了大量工商业与人权领域的良好实践与制度设计,在碳达峰、碳中和背景下同样可以为工商企业环境人权责任的落实机制提供示范和指引。下文将从国家、企业和社会三个层面讨论我国企业环境人权责任的落实。

(一)国家层面

在人权保护方面,国家是承担主要义务的主体。在环境人权保护方面,国家同样也要起到重要的作用。《指导原则》并未对国家创设任何新的国际法上的义务。参考国际人权法的原则和标准,并结合我国实际情况,为落实企业环境人权责任,在国家层面可以实施的举措主要有以下几个方面。

首先,通过法律规范和政策工具来阐明国家尊重和保护环境人权的立场,提出对于企业履行环境人权责任的期待。国家在制定法律和政策时秉持尊重和保护环境人权的基本立场,可以创造尊重人权的良好环境,明确对于企业履行环境人权责任的期待,通过导向作用引领工商企业履行环境责任,对企业侵犯环境人权的现象进行监督和补救,进一步加强对企业的监管和引导。例如,自2021年1月1日起施行的《中华人民共和国民法典》中各分编直接涉及资源环境保护的条款有18条之多,在物权编、合同编、侵权责任编等编中都直接或间接体现了绿色低碳原则的理念。这无疑会给各个市场经济主体带来减少碳排放、转变发展方式和履行环境义务的压力和驱动力,从而促进环境人权责任的落实。

这里需要特别指出的是,要确保政策的一致性。《指导原则》第8条指出,国家应确保横向和纵向的政策一致性从而平衡不同的社会需要。从政策纵向一致性的角度来说,国家通过制定必要的政策、程序及工作指引来履行其国际人权法义务,敦促工商企业切实履行环境人权责任,保护环境人权免受工商企业的侵害。如我国政府制定和发布的第三个国家人权行动计划即《国家人权行动计划(2016—2020)》提出,要建立企业环境信用记录和违法排污黑名单制度。同时,国家也要对企业作出的人权承诺的落实情况进行跟踪与监督,不能让政策工具沦为“纸上谈兵”,要将企业内部管理和外部监督相结合:从内部管理来说,补贴措施、评估奖励等非强制性奖惩制度可以发挥较大作用,让企业能够自发地对其侵犯环境人权的行为进行整改,而企业如果在环境人权保护方面表现极佳,那么也可以获得激励,从而拥有更好的商誉和企业形象,提升市场竞争力;从外部监督来说,由利益相关者对企业环境行为进行评价和监督,建立健全的监管体系,从而确保政策的纵向一致。从政策横向一致性的角度来说,政府各部门和机构,包括负责公司法和证券监管、投资、出口信贷和保险、贸易和劳工的各职能部门,尽管工作任务和行动视角不一,但是在各司其职时必须有尊重环境人权的意识,在其工作目标和遵守国家人权义务的目标有交叉和重叠的时候,应该以符合国家人权义务的方式行事,减少政策的不一致性;在与遵守国家人权义务的目标相悖时,应该及时进行调整,避免由此导致的对企业所承担的环境人权责任的削弱。国家也需加强对各部门和机构的人权培训和相关信息分享,提高各职能部门对于人权风险的识别能力和危机处理能力。虽然在碳达峰、碳中和背景下,相关的各项工作已被纳入到国家经济社会发展战略规划的大局中,并不必然出现横纵政策的不一致,但是这仍是国家采取行动落实企业环境人权责任的一个重要层次。

其次,加强对于企业履行环境人权责任、保障环境人权的指引。碳达峰、碳中和背景下,市场的发展趋势总体而言是社会资本向绿色低碳领域流动,重点用能行业转型需求突出、资金规模需求巨大,从而激发企业开发低碳产品和应用低碳技术的动力,带动企业生产模式和融资模式发生转变。绿色金融将在其中发挥重大作用,绿色债券、碳达峰碳中和基金等绿色金融产品开始受到市场广泛关注。中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会等政府部门若能对证券交易所、各资管机构等制定人权义务指引,从运行原理上来看,就能够推动企业履行环境人权责任。政府部门鼓励或者支持企业在生产经营活动中履行环境人权责任,有助于在国内培育尊重和保护环境人权的环境。2021年初我国开始实施的《碳排放权交易管理办法(试行)》通过构建碳排放权交易市场来推动相关政策的制定与完善,鼓励企业降低减排成本并规制资源型企业的排放行为。在政府引导下,企业为了自身发展主动参与碳排放权交易,有助于推动企业积极履行环境人权责任、保障环境人权。2021年5月,国家发展和改革委员会制定的《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》1参见国家发展改革委印发的《污染治理和节能减碳中央预算内投资专项管理办法》(发改环资规〔2021〕655号)。明确了对节能减碳、资源节约与高效利用、环境污染治理等方向的支持内容与标准,进一步调动社会资本参与污染治理和节能减碳的积极性。

在对企业的指引上,要注意发挥国有企业的引领和示范作用。尽管履行环境责任是对工商企业总体的要求和期待,但是国有企业作为国民经济的重要支柱,因其特殊性和重要性,应该起到表率作用——国有企业如果存在侵犯环境人权的行为,不仅会在国内起到不良的导向作用,甚至可能威胁到我国在全球合作应对气候变化进程中负责任的大国形象。所以,为了能够按照国家碳达峰、碳中和各项工作的要求,助力“双碳”目标的实现,国有企业要充分履行碳达峰、碳中和背景下相应的环境人权责任。

最后,提供国家层面的补救途径。国家层面的补救途径包括司法和非司法两种申诉机制。司法申诉机制是传统和典型的权利救济渠道,在工商企业侵犯环境人权的实践中,环境诉讼费用高昂且周期漫长,大公司掌握了巨额财富和专业法律团队,与个人申诉者相比往往处于优势地位。国家应当适当降低个人申诉者寻求司法救济的门槛,破除程序和实际性的壁垒,例如扩大环境公益诉讼原告适格范围、改变诉讼费用预付制度、优化举证责任分配等;同时,对法官、检察官等司法从业人员进行人权方面的智力支持,例如展开人权教育和培训等。近年来,我国在环境公益诉讼领域有了许多有益的探索。《中华人民共和国民法典》针对环境公益诉讼新增了生态环境损害修复责任,对环境公益诉讼的未来发展给予了更明确的方向和路径指引。非司法申诉机制是司法机制的必要补充,必须符合《指导原则》第31条中提到的合法性、可获得性、可预测性、透明度等标准。非司法申诉机制方式灵活多样,包括仲裁、调解等方式,国家人权机构在其中发挥着重要作用。

(二)企业层面

《指导原则》第15条提到,工商企业在进行经营政策和程序的制定时要考虑到环境的承载力,履行尊重人权的政策承诺,建立人权尽职调查制度,并制定出现消极人权影响时配套的补救机制。结合碳达峰、碳中和背景下关于履行环境人权责任的要求,企业具体应该做到以下几方面。

首先,政策承诺。企业的经营运转必须是合法合规的,承担相应的人权责任。国家建立和完善相关的法律体系和配套政策,目的是就企业在人权保护方面承担的责任提出要求,对企业生产经营活动进行规制和指引。所以企业如果想要防范和规避法律风险,就需要参照法律文件和政策指引对自身的人权责任进行了解,并基于此进行政策承诺,进而形成行动方案来履行承诺;还可以通过主动披露其在履行人权责任方面的信息,接受利益相关者和社会的监督。企业各个部门和员工都需要明确自己的责任,这里的责任不仅指完成企业经营目标、达成绩效的责任,也包括环境保护的责任。企业应该在其内部建立尊重环境人权的价值体系,并将该价值体系根植于企业文化中。2021年年初,我国17家石油和化工企业、化工园区以及中国石油和化学工业联合会联合签署并共同发布了《中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言》,1参见周志霞:《〈中国石油和化学工业碳达峰与碳中和宣言〉发布》,载《中国石油石化》2021年第4期,第11页。开创了企业宣示实现“双碳”目标的决心和制定行动计划的先例。

其次,通过人权尽责(due diligence)把尊重环境人权纳入公司治理体系,并将尊重环境人权作为公司决策的重要依据。人权尽责的首要步骤是评估人权风险,企业根据评估结果采取适当行动,在后续还要跟踪对策的有效性,确保对已确认的环境人权影响作出有效回应。企业自身也应该建立预警制度,对影响环境、不符合国家标准的高碳生产和经营活动进行识别和预警,从而能够通过内部自律机制进行自我监督和约束,规范自身的生产经营行为,主动承担环保责任,保护环境人权,规避人权风险。企业不仅要确保自己的行为不侵犯人权,还应该严格管理其供应链,确保其供应链在生产过程中的污染排放、碳排放都符合国家相关标准,并对这方面的信息进行真实地披露。如果在供应链管理中出现漏洞、加剧了负面人权影响,企业可能会被控“同谋”行为而使自身名誉受损、蒙受经济损失。

再次,基于企业层面的补救。企业在制定了最佳政策承诺并履行了人权尽责之后,对于仍不可避免的负面人权影响应当及时进行补救,或者在这种负面人权影响与企业虽无直接因果关系但具有关联性的情况下,参与到补救的过程中来。企业层面的补救主要指受到负面人权影响的利益相关者可以直接基于企业的业务行为进行投诉的申诉机制。企业在接到投诉之后可以借助外部专家或专业机构进行问题评估,通过调解等方式与利益相关者达成谅解,避免出现更严重的对立和人权侵害。

最后,在碳达峰、碳中和背景下,对企业来说,尤其是上市公司,应积极将“双碳”目标转化为公司发展和转型的内生动力,同时还要提高对ESG绩效的重视度,提升碳信息披露质量。传统的信息披露制度是联结上市公司和利益相关者的纽带,也是对上市公司进行监管的必然要求。作为吸收大量金融资源的经济主体,上市公司提高对ESG绩效的重视度、参与度,主动发布ESG报告,提升碳信息披露质量,不仅可以为ESG投资、低碳投资提供高质量的数据支撑,也可以督促上市公司积极履行环境责任,刺激资本向绿色低碳领域流动,促进产业结构升级,实现资源的优化配置。

(三)社会层面

虽然《指导原则》的重心放在国家和企业之上,但其对行业协会、工会等利益攸关方给予了充分的重视。因此,联结国家层面和企业层面的社会层面也具有一定的讨论意义。社会层面的参与主体包括公众、社会组织、行业协会、金融机构等。基于国家层面对公众监督渠道的不断丰富拓宽和对公众环境信息知情权的保护,公众可以在监督企业承担人权责任方面发挥积极作用,参与环境保护事务,投诉政府和企业不符合绿色低碳发展的失范行为。在信息对称的情况下,公众可以对企业所披露的人权责任履行状况进行分析解读,了解企业生产经营活动所带来的环境影响,从而对企业一些可能影响环境的决策和商业活动进行分析判断,在社会组织的帮助下参与到与企业的磋商、谈判等事务中来。在一些重大环境事件中,从早期的披露淮河污染,到近年来的促成云南怒江建坝方案暂时搁置,我国环保方面的社会组织逐渐进入公众视野。这些民间力量在进行公众环境教育、提高公民环境意识、动员志愿者采取实际行动保护环境等方面发挥着重要作用,有效助力我国企业环境人权责任的落实。

在公众和社会组织之外,行业协会要从行业自律的角度发挥作用。尤其是涉及高碳排放的传统行业,相关行业协会应通过制定行业性企业环境人权责任管理指南、企业环境人权责任报告验证准则等行业自律指引,确定本行业推广企业环境人权责任的机构,在行业内部以商业道德和人权标准引领企业,对企业及其在供应链中的环境人权责任进行明确,将碳达峰、碳中和目标融入到企业的生产经营活动中,采用绿色低碳标准,切实保障环境人权。

此外,银行等金融机构作为重要的市场主体,对于完善ESG评级体系、营造良好的绿色金融市场环境发挥着重要作用。政策制定者要以碳达峰、碳中和为约束条件,通过加强ESG标准研究,提高ESG标准的指导性,从政策层面运用ESG理念,自上而下完善碳达峰、碳中和目标的顶层设计;各资管机构要通过持续完善ESG产品创新,引导金融资源向绿色低碳发展领域倾斜。各金融机构,尤其是赤道银行1“赤道银行”(Equator Banks)是指宣布在项目融资中采纳赤道原则的银行。赤道原则形成于2003年,是由全球主要金融机构参照世界银行下属国际金融公司(IFC)的可持续发展政策与指南建立的一套自愿性金融行业基准。经赤道原则协会审定,在我国,兴业银行、江苏银行、湖州银行、重庆农村商业银行、绵阳市商业银行、贵州银行、重庆银行等7家银行先后采纳赤道原则。更多信息可访问赤道原则协会官网,https://equator-principles.com/。,可以充分发挥绿色信贷的调节作用,引导企业进行负责任的商业行为;此外,还可以通过绿色债券、绿色信托、碳金融产品等多元化的绿色金融工具引导资金流向资源节约技术开发和生态环境保护产业,引导企业生产注重绿色低碳环保,为绿色产业的发展和企业履行环境人权责任提供必要支持。

四、结语

实现碳达峰、碳中和目标是我国实现可持续发展、高质量发展的内在要求,也是推动构建人类命运共同体的必然选择。工商企业的生产经营活动与人民的福祉息息相关。从工商业与人权的视角分析在碳达峰、碳中和背景下我国企业承担环境人权责任的理论基础和现实必要,可以补强传统企业社会责任理论的不足,从新的角度压实我国企业环境人权责任。参照《指导原则》,从政府、企业及市场三个层面协同发力,为确保“双碳”目标的如期实现提供路径支持,这不仅是开辟一条高效率减排促进高质量发展的中国碳达峰、碳中和之路的有益探索,也会极大丰富我们对于环境权这一新兴人权1参见李红勃:《环境权的兴起及其对传统人权观念的挑战》,载《人权研究》2020年第1期,第94—103页。的保障方式的理解,为工商企业作为人权义务主体提供一个理论和实务上的鲜活范例,为气候变化问题的解决提供人权法上的有力支撑。