“深度学习”与知识的深度认识

周 序

“学习”是我们非常熟悉的一个词汇。学习的重要性无需赘言,人们常说“活到老,学到老”,“勤学”、“好学”、“苦学”也都是激励学生的褒奖之词,可见人们对学习的重视。既然如此,那么学习就不能只做表面功夫,不能只是让学生去“学着玩”、“浅尝辄止”,而是要学得深、学得透。2014年教育部基础教育课程教材发展中心开展的“‘深度学习’教学改进项目”,其目的就在于改变学习方式,让学生有深度地学习。

要衡量学生的学习究竟是深还是浅,就需要有一定的判断标准。通常而言,标准必须根据内容来确定,但偏偏“学习”二字并不包含内容。“学习”是一个动词,并不能传递一个完整的意思,必须给它加上一个宾语,即“学习了什么”,才能表达一个清晰的含义。以前,我们常说“学知识”、“学文化”,意味着知识、文化是学习的内容;后来又有了培养能力、提升素质、发展思维等说法,这里的培养、提升、发展之类,其实也都是学习的近义词,因而能力、素质、思维等也经常被看成是学习的内容,所以就有了素质教育、为思维而教等说法。对学习内容的不同主张,自然带来“深度学习”评判标准的不一致。例如,郭华把“将当下的学习内容与已有的经验建立起结构性的关联”,“通过自己的活动将符号化的知识‘打开’,将静态的知识‘激活’,全身心地体验知识本身蕴含的丰富复杂的内涵与意义”,“能够抓住教学内容的本质属性去全面把握知识的内在联系”作为“深度学习”的特征(1)郭华《深度学习及其意义》,《课程·教材·教法》2016年第11期,第27-28页。;而钟启泉则根据佐藤学的观点,主张“深度学习”与知识无关,“深度学习”之“深”应该体现在课堂的表现形式上,诸如发现学习、问题解决学习、体验学习、调查学习等才属于“深度学习”的范畴(2)钟启泉《深度学习:课堂转型的标识》,《全球教育展望》2021年第1期,第14页。。理论上的众说纷纭固然让关于“深度学习”的研究显得繁荣,但却让一线教师感到不好操作:我究竟应该致力于让学生对知识产生深刻的理解和认识,还是认为“爱、生命、自由、思想、宽容、虔诚……”是“比知识更重要”的元素(3)余小茅《还有比知识更重要的……》,《全球教育展望》2005年第3期,第19页。,才是“深度学习”需要优先关注的内容?到底着眼于学生理解知识的时候头脑中“看不见的思维活动”才是“深度学习”,还是青睐于体验、调查、发现等“肉眼可见”的学习行为,才是实现“深度学习”的正确途径?

北京市某重点中学的一名老师曾对笔者感慨说:他们其实是“被深度学习”了。一个“被”字,反映出一线教师对“深度学习”的不理解、茫然和无奈,这不能说和理论界关于“深度学习”的观点迥异没有关系。

一 现象与本质:深度学习是什么?

有观点认为,“会不会提问”是判断学生的学习是否达到了深度的重要标准,因为学生能够提出问题,就说明他在动员自己的智慧,展开了多样的思维能力的练习(4)钟启泉《解码教育》,华东师范大学出版社2020年版,第163-164页。。应该承认,这一观点是有相当强的现实针对性的。中国的中小学生不会提问、不习惯提问,几乎是人们的共识,而且在“应试主义”的大环境当中,学生的疑问和好奇往往还遭到任课老师的压制,认为提问会妨碍教学的效率(5)周序《应试主义》,厦门大学出版社2017年版,第77-78页。。因此,死气沉沉、死记硬背、缺乏个性化的见解、提不出问题,是我们对中国中小学生的普遍认识。当学生能够提出自己的疑问,说明他们已经突破了教师思维的束缚,开始有了自己的思考和想法,这相比于死气沉沉、死记硬背的学习结果,无疑是更深的。而且,有没有提问、提了多少问,是肉眼可见的、可量化的标准,用其来衡量学习是否达到了“深度”,显得简便、好操作,因而这一观点容易得到老师们的认可。

但正如学习有深也有浅,学生提出来的问题其实也有好有坏。并不是但凡提问都值得我们“点赞”,也不是学生提出任何问题都可以看作是进行了深入思考的标志。例如《揠苗助长》一课中,有学生针对课文的卡通插图提问“哪有禾苗长在土里的”,表面上,提问背后有学生自己批判性的思考;但事实上这一疑问非但不能帮助他更好地理解课文的寓意,反而让他的思维走偏了方向,甚至还导致全班同学都开始研究课文插图中到底有多少地方画得不对,而不再关注文本内容(6)肖俊宇《精彩,未曾预约》,《福建论坛(社科教育版)》2005年第4期,第7-8页。。又如《塞翁失马》一课中,有学生提出“塞翁丢失的是公马还是母马”的疑问(7)别文录《莫让“生成”迷住眼》,《河南教育》2006年第2期,第38-39页。,这一问题背后甚至连批判性的思考都没有,纯属是“无厘头的好奇”。即便教师通过讲解或者组织讨论给出了一个“公马”或者“母马”的回答,对课文的理解来说也是毫无价值的。

因此,我们不能说但凡学生积极提问了,学习就有“深度”了。只有当学生提出了有价值的问题,才能说他真的学得比较深了。那么,学生在什么情况下才能提出有价值的问题?

北京大兴二小四年级的一名学生,在“长征”这一专题课上曾提出一个问题:“红军为什么要长征?长征的意义在哪里?”有专家评价说:“这个问题提得好!”为什么好?因为学生在提出这个问题之前,已经通过教师的教学了解到长征当中红军牺牲的人数比第五次反围剿牺牲的人数还多,而且长征沿途的艰辛更甚,所以他才会产生“既然长征更苦、更累、减员更大,那还有必要长征吗”的疑问。这一提问成为教师进一步阐述长征必要性的契机,让学生明白战略大转移的价值不是简单地通过伤亡数量就能衡量的,从而将课堂教学推向了更深的层次。可见,高质量的提问,必须以对相关知识的掌握为基础。不具备足够的知识,或者对知识的理解不够深刻,也就提不出高质量的问题来。

当学生对知识有了高质量的掌握之后,是否只有“提问”这一个表象呢?不是。

真正理解了的知识,首先表现为学生的知识结构化、体系化,能够用新知识调动旧知识,在新学习的内容和已经掌握知识之间建立起联系,从而将新知识纳入已有的知识结构中,或者用新知识改造原有的知识结构,以完成皮亚杰所说的“同化”或“顺应”的过程。比如《荷塘月色》一课,老师介绍说“光与影有着和谐的旋律,如梵婀玲上奏着的名曲”这句话用的是“通感”的修辞手法,还介绍了通感是一种特殊的比喻,为什么是一种比喻,其特殊性又在哪里。真正理解了这一知识点的学生,绝不会是死记硬背“通感”这个概念,而是将通感和早已学过的比喻的修辞手法联系起来,要么将这一知识点融入到已有的关于比喻的知识结构当中,要么根据此前所学的比喻的知识点来理解通感的修辞手法,总之是做到了前后联系、融会贯通。这样,通感这一知识点就结构化了。

真正理解了的知识,也表现在学生能够做到对知识进行迁移应用。能够迁移,说明学生的学习并未停留在“纸上谈兵”的阶段,而是转换成了实实在在的能力。迁移的过程,是将已经内化了的知识拿出来、操作化的过程,是将抽象知识具体化的体现,从而达到“学以致用”的效果。比如教师讲解了“昆虫的特征是头部有一对触角,胸部有二对翅、三对足”这一知识,如果学生只是囫囵吞枣地“记住”了,或许可以应付考试卷中的名词解释题;但如果真正听懂了、理解了,学生就能够得出“蜻蜓是昆虫,但蜘蛛和蜈蚣不是昆虫”的判断,因为蜻蜓的头部有一对触角,胸部有二对翅、三对足;但蜘蛛和蜈蚣都没有翅膀,也不是只有三对足。

对知识的深刻理解的过程,还必然是一个积极的体验过程。这一过程不能简单地理解为让学生反复地尝试错误,从而获得所谓的“第一手经验”,而是要搭建起直观经验和抽象知识之间的桥梁,并且让学生简约地经历从经验到知识的抽象过程(8)郭华《带领学生进入历史:“两次倒转”教学机制的理论意义》,《北京大学教育评论》2016年第2期,第8-26页。。比如在日常生活当中,学生的经验是“线有粗细之分”,粗的如水管,细的像头发。但在数学当中,线是没有粗细之分的。生活经验和数学知识之间存在着巨大的差异。如果直接告诉学生“数学中的线和生活中的线不一样”,让学生死死记住“线无粗细”这一结论,那就缺乏了思维的参与,不但造成理解上的障碍,也会妨碍今后学生对这一结论的运用。俞正强老师在处理这一教学难点的时候,很注意调动学生的思维。他先让学生在课桌上找出长短不同的线,并确认最短的一条是数学课本的宽,然后让两个学生用不同的笔把这条线画在纸上,再投影给全班学生看。这个时候学生们就发现问题了:明明画的是同一条线,为什么粗细会不一样?再一思考,就会发现:唯一的区别在于他们用的笔粗细不同。所以真正有粗细之别的,不是线,而是笔(9)俞正强《如何让学生认识“线无粗细”》,《中国教师》2015年第3期,第59-60页。。于是,“线有粗细”这一生活经验,上升成为了“线无粗细”这一抽象认识。在这个过程中,教学没有停留在满堂灌输、填鸭教学的层面,而是让学生在积极的体验过程中真正理解了这一抽象的知识结论。

总之,真正的“深度学习”,应该是对知识有了足够的掌握,进行了深度理解的学习。所谓对知识的深度理解和掌握,也就是知识被结构化、体系化,能够做到迁移应用,而且在这一过程中还伴随着积极的学习体验。即便是高质量的提问,也只不过是“深度学习”的一个表象,真正的核心在于学生对知识的掌握。只有知识掌握得充分、扎实,才能提出有价值的问题。这就好比一个能够作诗的人,对诗歌的理解肯定比只能背诵诗句的人更深,但作诗的前提是他必须读过、背过大量古人的诗歌,因此我们才说“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”(10)《蘅塘退士原序》,陈婉俊辑注《唐诗三百首补注》,中国书店1991年版。。所谓“三百首”,其实就是指对相关知识的积累要达到一定的数量;提出“熟读”而不是“略读”,即是指对知识的理解要达到一定的深度。如果没有“熟读”的这“三百首”作为基础,那么“吟诗”就成为空中楼阁,注定难以实现。

二 关系与逻辑:“深度学习”和“浅层学习”的关系

之所以提出“深度学习”,是因为我们不满足于学生总是停留于“浅层学习”的层面。向往“深度”固然值得提倡,但“深”与“浅”的关系却很有必要提出来讨论。在生活中,我们有“由浅入深”的说法,意味着“浅层学习”是“深度学习”的前提和台阶,那么就只有先完成了“浅层学习”,才可能过渡到“深度学习”。但也有观点认为,我们应“摆脱浅层学习”,因为浅层学习只不过是“作为碎片化知识的记忆与再现,意味着无意义、无目的的学习”(11)钟启泉《深度学习:课堂转型的标识》,《全球教育展望》2021年第1期,第15页。,按照这一逻辑,就不存在“由浅入深”的问题,因为“深度学习”和“浅层学习”是对立的,“浅层学习”是需要抛弃和摆脱的对象,我们需要做的是在教学中直接追求有深度的学习。

既然“深度学习”指的是对知识的深度理解和深度认识,那么教学中是否存在跨越对知识的浅层认识,让学生直接达至深度认识的可能?

“浅层学习”在认知方式上虽然显得浅,但其内容并不浅。因为教学“是以当代科学最高最新成果为起点的……一个时代科学研究的终点,就是那一个时代教学的起点”(12)王策三主编《教学认识论(修订本)》,北京师范大学出版社2002年版,第84页。。即便是“浅层学习”的内容,也是“最高最新成果”,是“科学研究的终点”,具有极大的价值。例如对汉语拼音的学习,只要学生会读会拼,就已经足以帮助他们去认识一个陌生汉字的发音。我们不需要让学生去理解为什么声母只有23个而韵母是24个,不需要让学生去思考“yuan”为什么是整体认读音节而不是声母加介母加韵母的方式拼出来。但谁能否认,这些只需要学生进行“浅层学习”的汉语拼音,不是高质量的研究成果,不是众多研究者的心血凝聚而成的呢?祖冲之计算出了圆周率的数值在3.1415926和3.1415927之间,这在当时已经是世界领先的研究成果,但哪怕时代发展到了今天,课堂教学中也不会让学生“经验”或“体会”祖冲之的研究过程,而是只要记住就好。因此,对某个知识是应该让学生“浅层学习”还是“深度学习”,和知识本身的价值高低、作用大小无关。

究竟哪些知识需要学生深度的理解思考乃至体验,哪些知识只需要记忆和复现,就需要对知识的类型进行讨论。在已有研究当中,知识分类的标准和方式非常多,诸如波兰尼、舍勒等学者都提出了各自不同的划分方式。但这些分类大都是从哲学角度展开的,缺乏从教学角度进行的分类研究。笔者认为,从教学要求的角度看,知识可以划分为关于“是什么”、“为什么”和“怎么样”的三类知识,每一类知识,对应着不一样的学习要求。

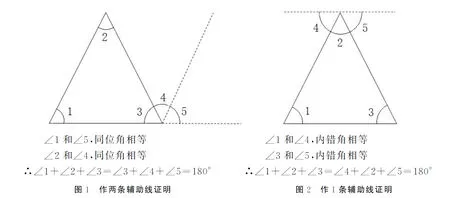

关于“是什么”的知识,只需要记忆和复现即可。这类知识的掌握要求并不高,但量却非常大。例如某个字怎么写、三国是哪三国、太阳是恒星还是行星、元素周期律是谁提出来的……这一类的知识,没有必要让学生去追问“为什么”,而且也无从追问,只需要学生记住就好。关于“为什么”的知识,则需要学生去理解其原理。例如“三角形内角和是180°”,如果只是让学生记住和复现,则无疑是“灌输式教学”,哪怕是让学生拿剪刀把三角形的三个角剪下来拼接在一起,用量角器来量,也只能得到一个模糊的、朦胧的直观印象,依然没有回答“为什么”的问题,因而只有通过证明——让学生理解通过“两直线平行,同位角相等、内错角相等”的公理,就能证明出“三角形内角和是180°”——才能让学生真正相信这一结论。关于“怎么样”的知识,就需要学生去经验和体会了。比如关于某个化学或者生物实验应该怎么做的知识,看老师做100遍,也是“纸上得来终觉浅”,只有亲自动手操作了,才能将实验流程、规范、要求等谙熟于心,进而对“玻璃棒的引流作用”,“使用盖玻片应该用镊子夹着,使它的一边先接触载玻片上的水,再轻轻放平,以避免产生气泡”等知识产生直观的印象和深刻的体会。

“浅层学习”意味着学生对知识的记忆和复现,因而往往被误解为机械、僵化的学习,甚至被视作无意义、需要摆脱的学习方式。但如果没有准确的记忆和及时的复现,我们拿什么来作为批判和质疑的依据,用什么来作为体会与感悟的前提?不教给学生“两直线平行,同位角相等、内错角相等”的知识,学生就不可能利用这一知识来证明“三角形内角和是180°”;不教给学生关于引流的知识,学生们在实验中往烧杯里倒入溶液的时候,对这一环节就未必足够上心,从而无法对这一可能影响实验质量的环节产生深刻的体会。其实在基础教育当中,并非所有知识都需要让学生去深入思考、深度理解、深层次反思;客观地说,大多数的知识都只需要达到“浅层”就够了。例如要对圆有深度认识,就必须先记住π≈3.14。对于3.14这个数字,学生是不需要什么体会、感悟、理解的,唯一需要的就是记住和准确复现,也就是所谓的“浅层学习”。但如果学生根本就记不住3.14这个数字,那就不可能有对圆的深入认识,更遑论解决与圆相关的题目或实际问题。再比如,也只有先知道了唐太宗就是李世民,学生才能在相关话题的讨论中不至于陷入“大家讨论的到底是唐太宗还是李世民”的迷惘之中。对“唐太宗就是李世民”这一结论的学习,其实也只需要学生记住就好,虽然没有理解、体会、感悟之类看似“深度”的学习方式,但却可以成为学生们进一步讨论相关话题的基础。至于硫酸的分子式、重力加速度的数值、北回归线在哪里、“战国七雄”中的“七雄”是哪七个国家等知识,也都不需要学生进行深度加工。但当学生要研究硫酸的某种化学反应,计算某个物体自由落体的耗时、理解四季变迁的原理、认识战国时期的群雄并起,这些“浅层学习”的知识就成为必要。所以,“深度学习”并不排斥“浅层学习”,没有“浅层学习”作为基础,“深度学习”也就无从谈起。

三 策略与方向:如何实现“深度学习”?

既然“深度学习”就是在掌握大量关于“是什么”的知识的基础上,对关于“为什么”和“怎么样”的知识的深度理解和体会,那么怎样才能实现“深度学习”呢?

当前对“深度学习”的一种常见误解是:既然是“深度学习”,那就一定不能是苦口婆心般地讲授,更不能是题海战术式地训练,这样的方式枯燥且令人乏味。有人认为“促进学生深度学习重在活动与体验”(13)高飞《促进学生深度学习重在活动与体验》,《教学与管理》2018年第35期,第30-31页。;要实现“深度学习”,就要依靠“激发学生的参与兴趣、加入有创意的体验活动”(14)邵佩红《把握“四度”,从浅层体验走向深度学习》,《基础教育课程》2018年第6期,第29页。。类似这样的观点无论是在理论界还是教学一线都颇有市场,但却阻碍了学生通过“聆听”和“训练”来实现“深度学习”的可能。

提到“聆听”,我们多半会在前面加上“被动”二字,意味着凡是听讲都是不恰当的,都只能导致死记硬背。当我们发现“老师讲什么,学生就只能听什么;老师怎么讲,学生就只能怎么听”的时候,“被动”二字似乎就跃然纸上,无可辩驳。但学生在听讲的时候,其实他的大脑内部可以非常积极、活跃地跟着老师的思路来进行思考、辨别乃至批判。当然要在讲授的时候有效地调动学生思维的积极性,这是有前提的:老师首先必须讲得好,让学生爱听、想听,还能产生听讲的兴趣,能够随时随地对老师所讲内容进行反思。曾获得美国“总统国家艺术奖”、被《华盛顿邮报》称为“全美最好老师”的雷夫·艾斯奎斯,就认为“卓越的学生……非常注意聆听”(15)雷夫·艾斯奎斯《第56号教室的奇迹2:点燃孩子的热情》,朱衣译,中国城市出版社2011年版,第36页。;而雷夫的学生则介绍说:“雷夫老师会讲解500遍,一直到我听懂为止。”(16)雷夫·艾斯奎斯《第56号教室的奇迹:让孩子变成爱学习的天使》,卞娜娜译,中国城市出版社2009年版,第7页。如果雷夫的讲授不算是“深度学习”,我们就无法理解为什么他的学生的成绩高居全美标准化测试的前5%,而且学生们还着迷般每天主动提前两个小时到校,放学后也迟迟不愿离去。我国的于丹的讲授也颇具特色,她在百家讲坛讲的“论语心得”,遭到了不少听众的批判,如果用“被动”二字来形容听众们这种“批判性的聆听”,显然不太恰当。但当听众们在于丹的调动之下产生了阅读和研究《论语》的兴趣,发现了于丹的理解当中错误的地方,进而提出了超越于丹的、自己的“论语心得”的时候,这样的学习,无疑就是相当深的了。有谁能否认,这批听众收获到的自己的“论语心得”,和仔细聆听于丹的讲授之间存在的密切联系?

和“聆听”一样被污名化的还有“训练”。我们也习惯性地将“训练”称为“机械训练”,从而不承认、不理解训练之于学习的积极意义。其实所谓对知识的深度理解,首先表现在学生的思维深,能够想得比别人更多,看得比别人更远。没有深度的思维,也就无所谓深度地学习。但思维的深并不是天生的,而是需要通过训练才能使思维更富逻辑,更深邃。杜威认为:“这种训练能增加对种种问题的敏感性和探究费解与未知的问题的爱好;这种训练能增强头脑中浮现出来的暗示的合理性,并能控制暗示的发展和逐渐增强的秩序;这种训练能够对所观察和暗示的每种事实,提供更为敏锐的感觉能力与证明能力。”(17)约翰·杜威《我们怎样思维·经验与教育》,姜文闵译,人民教育出版社2005年第2版,第54页。这其实就是在谈思维的训练。贝斯特也曾说:“经过训练的智慧乃是力量的源泉……应该使智力的训练普及于每一个公民,不管他贫穷还是富裕。”(18)贝斯特《教育的荒地》,华东师范大学教育系、杭州大学教育系编译《现代西方资产阶级教育思想流派论著选》,人民教育出版社1980年版,第172页。因此,不承认训练的作用,其实也就消减了实现“深度学习”的可能。

思维不可能凭空得到训练,必须借助于一定的知识内容才能进行。虽说学贵有疑,但也不是凭空地去质疑,无根基地“创新”。数学课上,老师讲三角形内角和的证明方式是延长一条边,再过该顶点作对边的平行线,于是就可以利用“同位角相等、内错角相等的知识来证明三角形内角和是180°”(见图1)。有学生提出了一种新的证明方式:只需要过三角形的一个顶点作对边的平行线,少作一条辅助线,也可以证明三角形内角和是180°(见图2)。看起来,这是一种新的、不同于老师的证明方法,但学生这一思维创新,依然要借助于“两直线平行,内错角相等”这一知识来进行。关于这个问题,杜威看得很清楚:“思维不能在真空中进行;暗示和推论只能在头脑里发生,而头脑里必须具有知识,把知识作为暗示和推论的材料。”(19)约翰·杜威《我们怎样思维·经验与教育》,姜文闵译,第61页。“观察和知识的传授是获得材料的途径,而它们进行的方法,对思维习惯又具有直接的影响。这种影响是比较深的,以致人们往往觉察不到”(20)约翰·杜威《我们怎样思维·经验与教育》,姜文闵译,第203页。。就学校教育而言,各种习题、作业,其实就是思维训练的方式。在中小学教学实践中,大量的测试题、作业题也并不都是让学生将死记硬背的结论“填空”出来就算完成了任务,事实上“填空题”在今天的各科练习册中已经越来越少见了;更多的是需要学生开动脑筋、积极地思考:究竟应该如何分析、如何证明、如何计算。以数学为例,为什么学生练题越多,得分越高?并不是因为题目做多了,这些题目的答案就被学生“死记硬背”了下来,而是因为在练题的过程中,学生的数学思维得到了训练,提高了思维的水平,因此下次遇到类似的题目的时候,就能轻松应对。这样我们就能够理解,为什么美国数学教育家乔治·波利亚会说“中学数学教学首要的任务就是加强解题的训练”(21)乔治·波利亚《数学的发现——对解题的理解、研究和讲授》,刘景麟、曹之江、邹清莲译,科学出版社2006年版,“第一卷序言”,第ⅷ页。,因为解题是思维训练的有效方式。

那么,通过训练(尤其是通过做题)来提升思维的层次,是不是一定机械、僵化,让学生苦不堪言?其实训练是否僵化,一要看学生对所练内容的兴趣,二要看训练的方式。同样是读英语,为什么有的学生读得津津有味,有的学生则味同嚼蜡?同样是做数学题,为什么有的学生做得投入且兴奋,有的学生却感慨“题目都认识我了,我还不认识题目”?可见学生的兴趣大小,决定了他们对训练过程的感觉是“僵化”还是“有意思”。《红楼梦》第四十八回描写的香菱学诗,虽然她的练习过程被形容为“挖心搜胆,耳不旁听,目不别视”,“苦志学诗,精血诚聚”(22)曹雪芹、高鹗《红楼梦》,人民文学出版社1996年第2版,第650-651页。,其艰辛困苦和今日之“应试教育”相比也不遑多让,但正因为香菱对作诗“心里羡慕”,“满心中还是想诗”,因此即便练得辛苦,但依然兴致勃勃,“不肯丢开手,便要思索起来”,甚至连做梦都不忘作诗。这样的训练过程,自然不是僵化的、无聊的。

训练的方案设计也很重要。目前有部分练习题,虽然其初衷是训练学生的思维,但实际上由于命题技术的限制,反而被总结出了各种答题套路,甚至还导致学生产生了思维定势,有人形容说“一听到‘五四运动的历史意义’就下意识说唱出‘是一次彻底地反对帝国主义和彻底地反对封建主义的爱国运动……’一看到抽屉就想到排列组合,一看到椭圆立刻设立xy……诸如此类”(23)钟道然《我不原谅——一个90后对中国教育的批评和反思》,生活·读书·新知三联书店2012年版,第95页。。用这种套路化的、无需思维参与的方式来答题,反而比开动脑筋、积极思考之后来答题更有效率,以至于学生应该予以强化训练的分析和思考“被各种解题套路、答题模板所代替”(24)周序《高考改革与基础教育变革》,浙江教育出版社2017年版,第6页。,其结果便是考试成绩或许令人可喜,“深度学习”却无从落实,甚至还增强了片面应试的氛围。在这种情况下,我们不能一味指责老师教套路,学生背模板,而是要把目光放在训练题目质量的改进上。如果学生手里的练习题能够让他们有一种“脑洞大开”而不是“似曾相识”的感觉,那就能产生新鲜、好奇和挑战欲望;当既定的套路和模板无法解决这些别出心裁的题目的时候,思维就派上了用场——学生必须通过自己的分析、思考来答题,从而达到思维训练的效果。

2021年4月,郑州市第三十七中的一堂示范课上,有专家展示了以春秋时期诸侯争霸为背景的思维训练题目:

敌军侵扰齐国边境,齐桓公采取围魏救赵的策略,命令将领带兵一万攻击距离齐国边境1000里远的敌军国都。根据《汉书·陈汤传》记载:“重装日行三十里,轻装日行五十里。”《武经总要》记载:“平常日行三十里,快速时行六十里。”据此可以推知军人一天行军约50里。如果每人每天消耗掉一斤粮食,每个人可负重60斤,军人负重包含作战装备50斤,民夫则不用背负作战装备,那么假如军人自己携带粮食,最多可攻击多少里之外的敌军?假如每个军人携带一个民夫,则最多可以攻击多少里之外的敌军?携带两个民夫呢?如果不限制民夫数量,攻击距离有极限吗?到底雇佣多少个民夫,携带多少粮食,对于完成作战任务来说最经济、最合算?

这样的题目,充分调动了学生作为“幕僚”来参与作战方案筹划的积极性。学生不是以旁观者的视角来计算“不同条件下军队可以攻击多远”,而是以参与者的视角,“卷入”题目给出的场景当中,设身处地地思考怎么配置人员才能带来最大的收益,从而体会到了“教学过程之乐”(25)李季、黄伟《教学过程之乐新探》,《河北师范大学学报(教育科学版)》2019年第1期,第105-111页。。在示范课之前,曾有别的专家质疑,这一题目会不会只让男生感兴趣,而对女生没有吸引力?但事实证明,在该课当中,无论是男生还是女生,对这一题目的热情都很高,参与得非常积极,在完成题目的过程中有效地锻炼了自己的思维。

遗憾的是,无论是雷夫或者于丹那种引人入胜的课堂讲授,还是上述这类高质量的训练题目,目前来看都还太过于稀少,还只能说是星星之火,远未形成可以燎原之势,因此还有进一步改进提升的必要。当我们在课堂讲授的语言技巧和训练题目的研制上下了更多的功夫,当学生觉得教师的讲授不再令人乏味,而是让人期待和向往;当学生觉得家庭作业不再是一种负担,而是对其充满挑战的欲望,那么对学生的思维训练就能走向更高的层面,就更有利于“深度学习”的实现。