薪酬管制会抑制企业高管的超额薪酬吗?

张昭 马草原 杨耀武

摘要:为了形成合理的企业内部薪酬差距,通过行政干预方式对高管薪酬进行管制是调节收入分配的重要手段。本文从超额薪酬视角切入,构建双重差分模型检验了2015年“限薪令”对企业高管薪酬管制的政策效果。研究发现:(1)2015年“限薪令”的实施在一定程度上抑制了企业高管超额薪酬的增加,只是政策效果持续时间有限,通过替换超额薪酬度量指标、剔除股权激励影响、剔除“沪港通”政策干扰和倾向得分匹配估计等几种方法都证实了上述政策效果;(2)企业所处的行业竞争特征和外部法治环境的差异导致“限薪令”政策效果表现出异质性,只有在非垄断行业或外部法治环境较好的企业,“限薪令”对企业高管超额薪酬的抑制作用才更为显著;(3)限制管理层在职消费和缩小企业内部薪酬差距是“限薪令”发挥政策效果的两个中介机制,通过比较发现,管理层在职消费的中介效应更多体现在非垄断行业的企业中,而内部薪酬差距的中介效应则在外部法治环境较好的企业中更为明显。本文从超额薪酬视角证实了“限薪令”的政策效果,否定了一些研究中基于高管薪酬绝对水平所得出的“政策无效论”,为“十四五”规划和2035年远景目标所提出的“优化收入分配结构”提供了理论依据和政策参考。

关键词:薪酬管制;管理者权力假说;超额薪酬;“限薪令”;收入分配结构;准自然实验

文献标识码:A

文章编号:100228482021(05)011414

开放科学(资源服务)标识码(OSID):

改革开放之后,中国的收入及财富不平等程度持续扩大[1],引起了社会各界的广泛关注。收入分配状况长期失衡的一个重要原因就在于以企业高管为代表的高收入群体的收入水平畸高[2],使得收入分布曲线右侧出现长尾,从而导致低收入群体“被平均”。一般而言,随着要素市场化配置体制机制的完善,企业高管因管理经验、企业家才能等因素的独特性而获得较高的收入具有一定的合理性,但在中国现实中,企业高管在领取合理劳动报酬的同时,还获得了明显超出市场平均薪酬水平之上的额外收入。这种不合理薪酬的存在不仅扩大了收入差距、阻碍了“共同富裕”目标的实现,同时也进一步加重了人们对收入公平状况的不满,成为潜在的社会和政治风险。

为了形成合理的企业内部薪酬差距,通过行政干预方式对高管薪酬进行管制就成为不少国家调节收入分配的重要手段。例如,美国证券监督管理部门曾于2015年通过一项规则强制要求企业披露CEO与普通员工薪酬差距①。在我国社会主义市场经济制度确立之初,中央政府就开始探索对国有企业高管薪酬制度进行改革,以反映其在企业经营管理中的特殊作用。21世纪以来,随着中国总体收入差距的迅速扩大,中国政府先后实行了三次薪酬制度改革对国有企业高管薪酬进行约束和管制。第一次国企高管薪酬改革可以追溯到2002年,此时国企高管年薪的上限被设定为职工平均工资的12倍[3]。此后,伴随中国经济的发展和国企赢利的增长,这一数字被突破。2008年,中国收入基尼系数达到0.491,为21世纪以来最高

数据引自:中华人民共和国国家统计局.2003—2016年全国居民人均可支配收入基尼系數[EB/OL].(2017-10-10)[2020-08-10].http:∥www.stats.gov.cn/ztjc/zdtjgz/yblh/zysj/201710/t20171010_1540710.html。。总体收入不平等的持续扩大逐步引起有关部门重视,以《关于进一步规范中央企业负责人薪酬管理的指导意见》(人力资源和社会保障部等六部门联合出台)为标志的第二轮改革开始启动。在此后几年里,中国总体收入不平等程度有所下降。然而,随着新兴业态的出现,企业经营管理和内部激励机制也发生了新的变化。因此,第三轮国企高管薪酬制度改革随着2015年1月《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》的实施拉开帷幕。2015年“限薪令”相比前两次薪酬管制更为全面,着重通过改革高管薪酬结构强化激励效果,而非简单限定企业高管薪酬的上限来限制其增长。

然而,薪酬管制政策是否有效,学术界尚存争议。中国经济长期以来的快速发展给各种所有制企业营造了良好的营商环境,由此使得国有企业与非国有企业高管薪酬都保持增长态势。因此,从企业高管薪酬绝对水平出发,容易得出薪酬管制政策无效的结论。本文试图从超额薪酬视角切入,利用2015年“限薪令”所提供的准自然实验来评估薪酬管制政策的实际效果。

一、文献评述与研究假设

(一)文献评述

薪酬管制政策并非中国特有的薪酬调控手段,西方国家也会采取这种政策工具干预经济。早在第二次世界大战期间,美国就曾实施过设定企业高管薪酬上限的管制政策[4]。此外,英国也曾在公立医院实施过工资管制政策[5]。正是因为薪酬管制政策在世界范围内存在,其政策效果一直备受关注。纵观国内外已有研究,关于薪酬管制政策的效果,存在三类观点。第一类观点认为,薪酬管制政策是无效的。例如,有学者认为,薪酬管制政策容易违背劳动力市场规律,使得工资水平扭曲,从而导致资源错配[6]。第二类观点认为,薪酬管制政策可以对企业内部的薪酬契约起到作用。例如,一些学者认为,适度的薪酬管制政策可以限制企业高管薪酬,并对企业的经营管理产生积极效果[7]。第三类观点认为,薪酬管制政策的影响还可能存在外部性。一些学者认为,薪酬管制政策不仅影响企业的薪酬契约体系,还间接影响到企业创新、全要素生产率等[8]。

在中国特有的市场环境下,过去几轮国有企业薪酬制度改革为评估薪酬管制政策的效果提供了有利条件。与国外情形相似的是,关于中国薪酬管制政策的效果也存在争论。田妮等[7]基于不完全契约视角分析了“限薪令”发挥作用的机制,他们指出,“限薪令”只是限制了高管通过正式契约获得的薪酬,而没有约束到关系契约薪酬。对于2009年“限薪令”,一些学者认为其收效甚微,原因在于:一方面,我国的国有企业高管存在运气薪酬现象,“限薪令”出台后运气薪酬现象并未得到缓解,这使得国企高管的薪酬水平不降反升[9];另一方面,2009年“限薪令”只是在一定程度上限制了国企高管货币薪酬的增长速度,但对于国企高管追求在职消费等隐性薪酬的行为并未起到有效的约束作用[10]。而对于2015年“限薪令”的政策效果,不同的研究之间也存在差异。杨青等[11]在研究2015年“限薪令”对企业异常收益和公司价值的影响时指出,薪酬管制政策虽然会发挥实际约束力,但对于垄断性企业没有效果。常风林等[12]对2009年与2015年两次“限薪令”的政策效果进行了比较研究,发现2009年“限薪令”不论是在企业整体层面还是在总经理个人层面都是无效的,而2015年“限薪令”则有效抑制了国有企业负责人薪酬的过快增长。总的来说,对于薪酬管制政策效果评价之所以存在争议的重要原因在于评价尺度的选择上。随着营商环境的不断优化,企业经营管理绩效会不断改善,企业高管薪酬也由此可能会持续增长,科学合理的薪酬管制政策可能并不会刻意限制高管薪酬的合理增长,这是一些学者认为2009年“限薪令”失效的原因之一。由此可见,如果根据“限薪令”实施后企业高管薪酬依然增长,就认为薪酬管制政策是无效的可能有失偏颇。

为了更为精准地评估薪酬管制政策对企业高管薪酬契约的影响,有必要构建新的评价尺度衡量企业高管薪酬的不合理程度。超额薪酬(excess compensation)这一理念强调企业高管获取薪酬超出合理水平的部分,有助于在企业高管薪酬水平持续增长背景下识别出薪酬管制政策的效果。围绕超额薪酬产生原因存在两种不同的假说。一种是Jensen等[13]提出的有效契约假说(Efficient Contract Hypothesis)。该假说产生相对较早,其核心在于建立企業高管追求报酬最大化与股东追求企业利益最大化之间的联系。按照该假说,高管薪酬契约反映了企业高管与企业股东各自最优化行为的结合,有效缓解了两者之间的代理冲突。根据有效契约假说,当企业高管薪酬契约能较好地反映企业业绩时,高管的薪酬水平也就接近其最优薪酬,此时获得超额薪酬的可能性很低。高管薪酬与企业业绩之间的正相关关系也得到了经验数据的证实[14]。然而,因为有限理性、信息不对称等因素的存在,Holmstrom[15]指出企业高管薪酬契约中含有业绩噪音,这可能导致薪酬契约不能很好地反映企业高管的努力程度,高管出于“自利”会产生败德行为以获得超额薪酬。Tilore[16]还认为即使委托人引入监督机制,在“委托人—监督人—代理人”三层代理框架下,监督人依然可能与代理人“合谋”,以分享合谋租金的方式获得超额薪酬。

另一种则是产生较晚的管理者权力假说(Management Power Hypothesis)。Bebchuk等[17]指出,随着所有权与控制权的分离,企业高管对自身薪酬契约的设计具有实质性的影响。具体来说,企业高管可能利用手中权力和影响力通过两种不同方式获得超额薪酬。一方面,企业高管可能通过“任人唯亲”的方式影响企业薪酬契约设计。例如,企业经理人可能从符合条件的候选人中推荐“朋友”“朋友的朋友”来担任外部董事,这样一来获得高薪的董事不太可能为经理人“添麻烦”,从而双方都达到获得超额薪酬的目的[18]。另一方面,一些研究表明,薪酬辩护也是企业高管获得超额薪酬的一种隐性方式。例如,当面临社会公平性压力时,企业高管可能会刻意强调薪酬业绩敏感度,以此来辩护其所获得超额薪酬的合理性[19]。管理者权力假说相比有效契约假说,更为清晰地揭示了企业高管超额薪酬产生的内在机制。

综上,不论依据何种假说,企业高管超额薪酬的形成似乎有了“合理”的基础,这意味着依靠市场机制形成合理的高管薪酬决定机制可能存在失灵现象,从而也凸显了来自企业外部的薪酬管制政策的必要性。然而,旨在限制企业高管薪酬水平过快增长的薪酬管制政策究竟是否发挥了积极作用还存在争论,而关于其对企业超额薪酬的影响更是鲜有文献涉及。这或许是因为企业高管超额薪酬的决定因素是多方面的,在考察薪酬管制政策对其影响时很难规避内生性问题。2015年“限薪令”的实施构造了天然的实验组和对照组,在一定程度上克服了内生性问题,为本文的研究提供了良好的契机。相比已有文献,本文可能的边际贡献体现在以下三个方面。第一,在研究对象上,本文聚焦企业高管超额薪酬以评价薪酬管制政策的效果,而非停留在对高管薪酬绝对水平和增长幅度的分析上。第二,在作用机制分析上,本文着重从受“限薪令”直接影响的在职消费和企业内部薪酬差距两个角度评估了薪酬管制政策对企业高管超额薪酬的抑制作用。第三,在研究方法上,为了规避内生性问题,构建了双重差分模型探讨“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响,并将其与中介效应模型结合起来剖析政策发挥作用的路径。

(二)研究假设

有效契约假说解释了高管薪酬与企业业绩之间的正相关关系,但业绩噪音的存在又使得管理者可能获得超额薪酬。管理者权力假说进一步从薪酬设计决策、任人唯亲、薪酬辩护等角度解释了超额薪酬存在的内在机制。由此可见,在市场经济条件下,企业高管获得超额薪酬的现象时有发生。即使Shen等[20]指出,企业可以通过强化公司治理或进行高管解聘来限制企业高管获得超额薪酬,但当管理者有足够的权力和影响力时,依靠企业自身力量限制超额薪酬的效果是有限的。因此,尽管薪酬管制的政策效果受到质疑,但Tung[21]认为薪酬管制作为一种外部监管机制,是对企业高管薪酬的市场化决定机制出现“失灵”的有效补充。

2015年“限薪令”涉及的薪酬制度改革包括“完善制度、调整结构、加强监管、调节水平、规范待遇”五个方面,其目的在于逐步规范国有企业收入分配秩序。具体来说,薪酬管制政策对企业高管薪酬的影响表现在两个方面。一方面,2015年“限薪令”明确提到“建立与企业功能性质相适应的差异化薪酬分配办法”,这在客观上推进了国有企业功能划分和企业公司治理制度的完善,使得企业薪酬制度方案的设计更具有合理性和有效性,从而缩小企业高管的超额薪酬。另一方面,结合以往的研究来看,薪酬管制政策有可能违背劳动力市场的规律,尽管2015年“限薪令”将中央企业、国有企业负责人纳入到“党管干部”范围以规范其职务行为和待遇,但这可能导致企业高管以更为隐蔽的方式进行薪酬操纵(例如影响盈余管理决策),进而通过打“擦边球”的方式获得超额薪酬。综上所述,本文提出以下两个待检验的开放性假设。

H1a:薪酬管制会抑制企业高管的超额薪酬。

H1b:薪酬管制会扩大企业高管的超额薪酬。

那么,薪酬管制政策影响企业高管超额薪酬背后的作用机制又是怎样的呢?超额薪酬一般以高管实际薪酬超出最优薪酬的部分衡量,而最优薪酬往往与企业的规模、绩效、内部治理等因素有关。由此可见,超额薪酬是一个综合效率指标,衡量的是企业高管薪酬契约的有效性。为了探讨薪酬管制政策影响企业高管超额薪酬的内在机制,有必要寻找直接受“限薪令”影响的可观测指标。为此,本文从受2015年“限薪令”直接影响的在职消费和企业内部薪酬差距两个方面探讨薪酬管制对企业高管超额薪酬的影响。

一方面,2015年“限薪令”首度对国有企业高管的在职消费设置了禁令和限制条款,这也是本次“限薪令”不同于以往薪酬管制的重要特点。当然,企业管理层在产品及服务的供产销过程中产生职务性消费不可避免。然而,从管理者权力假说视角来看,当高管对企业对自身薪酬契约有足够的影响力时,也很可能通过影响力获得一些隐性薪酬,例如在职消费[22]。因此,追求在职消费也成为高管获得超额薪酬的手段之一,这也滋生了诸多腐败问题。2015年“限薪令”相比以往的薪酬管制政策不同之处在于对国有企业高管的在职消费设置了禁令,包括四个方面:禁止设置个人定额消费、禁止支付职责以外的各项费用、禁止向利益相关单位转移个人费用和禁止为退休离职人员继续提供各项支出。此外,本次“限薪令”还对公务用车、办公用房、培训、业务招待、国内差旅、因公临时出国(境)和通信等7种履职待遇或业务支出做出了限制。由此可见,对在职消费的诸多规定很可能成为“限薪令”影响企业高管超额薪酬的路径之一。基于此,提出如下待检验假设。

H2a:薪酬管制政策会通过企业高管在职消费行为影响其所获得的超额薪酬。

另一方面,从薪酬管制政策出台的初衷来看,其目的在于合理调节企业内部薪酬差距。按照Lazear等[23]提出的锦标赛理论,适度的内部薪酬差距可以正向激励企业高管,从而对企业发展产生积极影响。然而,企业内部薪酬差距的持续扩大可能存在“阴暗面”,例如不仅导致企业高管之间可能存在恶性竞争,还会使员工因不公平感而消极怠工[24]。薪酬管制政策对国有企业高管薪酬契约的诸多限制很可能最先体现在与员工的薪酬差距上,例如2015年“限薪令”出台后,各省国有企业高管与员工的薪酬差距基本被限制在8倍以内[3]。因此,相比超额薪酬这一效率指标,企业内部薪酬差距受“限薪令”的影响更为直接。实际上,杨青等[11]的研究已经指出,2015年“限薪令”的出台,一定程度上降低了企业内部薪酬差距,只是在不同行业之间存在差异。由此可见,“限薪令”很可能通过改变企业内部薪酬机制来影响高管的超额薪酬。因此,这里提出如下待检验假设。

H2b:薪酬管制会通过影响企业内部薪酬差距作用于企业高管的超额薪酬。

二、研究设计

(一)识别方法与变量构造

由于影响高管超额薪酬的因素众多,因此研究薪酬管制对高管超额薪酬的影响时不可避免地遇到内生性问题。理想的识别法是比较同一企业在有薪酬管制和无薪酬管制两种情形下企业高管的超额薪酬差异,从而评估薪酬管制的政策效果。然而,现实当中很难观测到这一“反事实”。考虑到国有企业与非国有企业除了企业性质的差异外,面临着相同的制度环境,在其他方面具有可比性。因此,本文借助2015年“限薪令”这一“准自然实验”识别薪酬管制对企业高管超额薪酬的影响。具体来说,将受到“限薪令”影响的中央国有企业和地方国有企业作为实验组

2014年8月29日召开的中共中央政治局会议上指出,“其他中央企业负责人、中央各部门所属企业和地方国有企业负责人薪酬制度改革,也要参照《中央管理企业负责人薪酬制度改革方案》精神积极稳妥推进”。因此,仅将中央国企单独作为实验组没有意义,也不合理。,将未受“限薪令”影响的非国有企业作为对照组,进而通过双重差分(Difference in Difference,DID)模型检验“限薪令”这一薪酬管制政策对企业高管超额薪酬的影响。考虑到本文使用的是面板数据,涉及多个年度和公司个体,借鉴Bertrand等[25]的研究,构建如下双重差分模型进行实证检验:

Expit=β0+β1Dum×Time+δXit+μi+λt+εit(1)

其中,Exp为企业高管超额薪酬,其定义详见后文介绍。Dum为“限薪令”虚拟变量,当企业性质为国有企业时,Dum=1;反之,Dum=0。Time为“限薪令”实施时间虚拟变量,2015年及其以后Time的值取1,反之取0。由于控制了个体固定效应μi与时间固定效应λt,因此Dum与Time两项被模型吸收。交乘项Dum×Time的估计参数β1即为双重差分统计量:当β1显著为负时,表示“限薪令”有效抑制了企业高管超额薪酬;当β1显著为正时,表示“限薪令”加剧了企业高管超额薪酬的扩大;当β1不显著时,表示“限薪令”对企业高管超额薪酬无影响。X为一系列可能影响企业高管超额薪酬的控制变量。

企业高管超额薪酬测量的核心在于构建高管薪酬决定模型,并据此预测企业高管的合理薪酬(或最优薪酬),然后将实际薪酬超出合理薪酬的溢价(即回归的残差)视作不能由合理薪酬所解释的超额薪酬。国内学者在测算企业高管薪酬时一般会结合中国资本市场的特点,考虑公司特征(如营业规模、财务杠杆、总资产收益率和企业价值等)、行业特征、区域差异和时间等因素对企业高管薪酬的影响[26]。根据已有的研究,本文构建如下模型预测企业高管最优预期薪酬:

lnMPi,t=α0+α1lnSizei,t+α2Levi,t+α3Roai,t+α4TQi,t+α5lnSizei,t-1+α6Levi,t-1+α7Roai,t-1+

α8TQi,t-1+∑year+∑ind+∑area(2)

式(2)中,lnMP为企业高管平均薪酬的对数值,其具体度量见后文介绍;lnSize為营业收入的对数值,以衡量企业规模;Lev为企业的杠杆率,为总负债与总资产的比值;Roa为企业的总资产收益率;TQ反映企业价值,为企业的市场价值与重置成本之比。考虑到年份(year)、行业(ind)和区域(area)等因素也可能导致企业高管薪酬出现差异,对其加以控制。同时考虑了高管薪酬决定因素当期值及滞后期值的影响,因此根据上述模型得到的估计值(lnMP)即为企业高管的最优薪酬。在此基础上,高管超额薪酬定义为:

Expit=lnMPi,t-(lnMP)i,t(3)

式(3)中,当Exp大于0时,表示与最优薪酬相比,企业高管获得了超额薪酬。

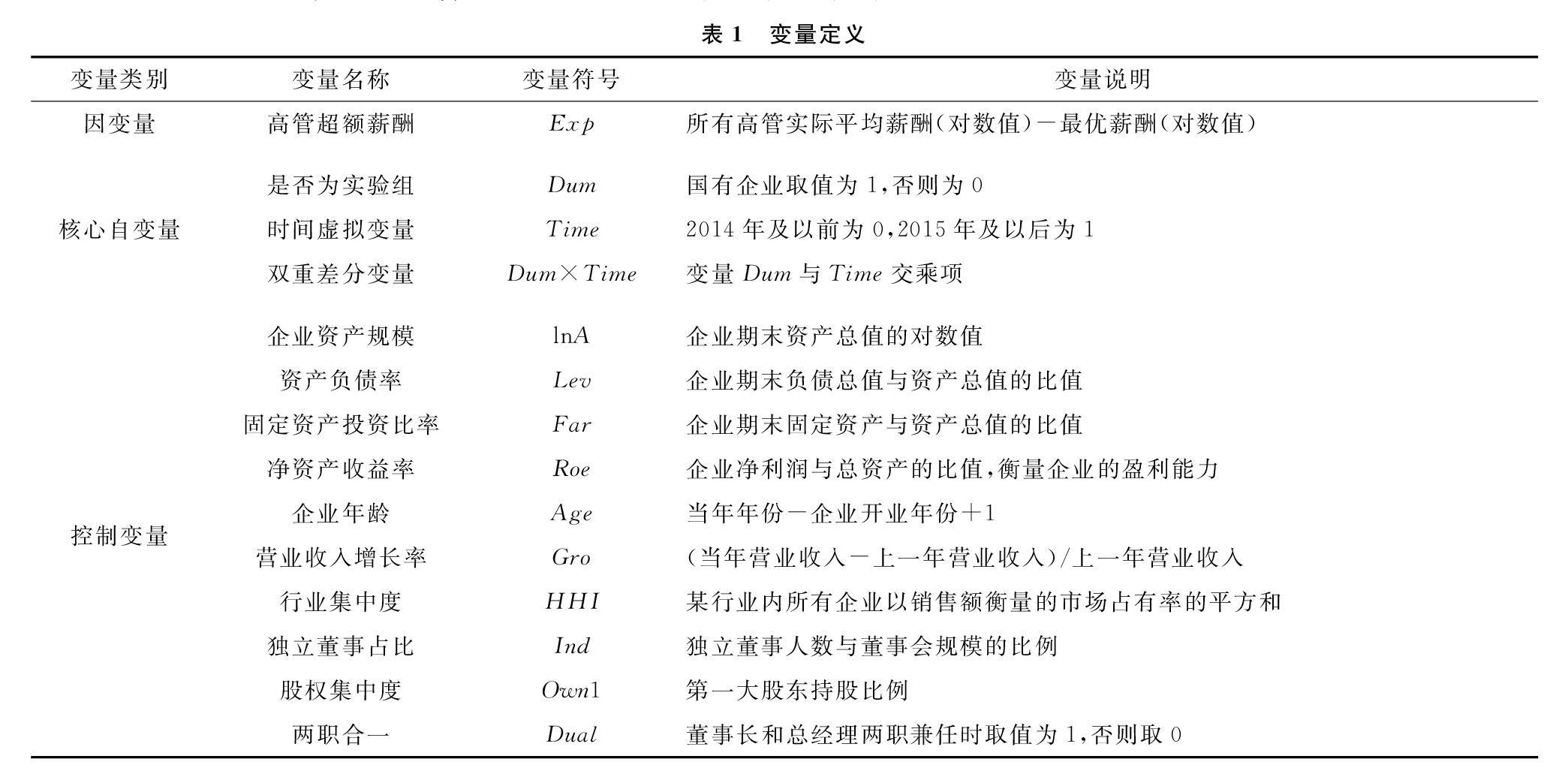

需要说明的是,企业高管薪酬可以分解为现金薪酬与股权薪酬两部分,但在中国上市公司中现金薪酬比重较大,在已有文献中通常也采用薪金薪酬衡量高管薪酬[3,27]。因此,本文在使用模型(2)和模型(3)测算高管超额薪酬时,将企业高管平均薪酬定义为“董事、监事及高管年薪总额/管理层规模”,其中管理层规模为“董事人数”“监事人数”及“高管人数”总和减去“独立董事人数”以及“未领取薪酬的董事、监事或高管人数”。此外,从已有研究来看,企业特征和行业特征也可能对高管超额薪酬产生影响,因此在分析企业高管超额薪酬受“限薪令”的影响时将这些因素加以控制,主要包括企业资产规模(lnA)、资产负债率(Lev)、净资产收益率(Roe)、企业年龄(Age)、营业收入增长率(Gro)、行业集中度(HHI)、独立董事占比(Ind)、股权集中度(Own1)和CEO-董事长二职合一(Dual)。主要变量定义如表1所示。

(二)数据说明与描述性统计

为了规避2008年金融危机、2009年“限薪令”和十八大之后政府换届等事件对研究结果的干扰,本文选取2012—2018年在沪、深两市的所有上市公司为初始研究样本,数据主要来自国泰安数据库和锐思数据库。本研究在分析之前对初始样本进行了如下预处理:(1)剔除金融类上市公司,以规避这类企业天然高杠杆对研究结果的影响;(2)剔除2012年及之后首次公开发行股票(IPO)的企业样本;(3)剔除了资产负债率大于100%或为负的样本;(4)剔除了存在变量缺失的样本。经过上述预处理之后,共计得到了11831个非平衡面板样本观测值。此外,本文还对所有连续变量进行了缩尾处理(2%和98%分位点),以规避变量异常值干扰分析结果。表2报告了主要变量的描述性统计指标。可以看出,与对照组(非国有企业)相比,整个考察期内实验组(国有企业)高管超额薪酬均值大于0,表明平均而言国有企业高管获得了超额薪酬。其他控制变量在实验组和对照组之间差异不是很大。

此外,为检验双重差分模型在本研究中的适用性,在进行实证检验之前需对实验组与对照组样本的高管超额薪酬进行平行趋势检验。换言之,如果两组样本的高管超额薪酬随时间变化趋势在“限薪令”实施之前是平行的,就可以认为关于实验组和对照组的划分是合适的。2013—2018年之间国有企业与非国有企业高管超额薪酬平均值变化如图1所示

由于使用模型(2)估计最优薪酬时用到了滞后1期的数据,故图中所报告的超额薪酬从2013年开始。。

图1显示,在考察期内,国有企业高管超额薪酬平均而言要高于非国有企业,这或许也是“限薪令”得以出台的原因之一。需要说明的是,本文所采取的是年度数据,所以图1中的点代表每一年的平均水平。从中可以看出:在政策实施之前的2013与2014年,国有企业高管的超额薪酬明显高于非国有企业,而且两者的趋势是平行的;在2015年政策开始实施之后,国有企业高管超额薪酬水平显著降低,并与非国有企业高管超额薪酬共同趋向于0附近。由此可见,“限薪令”实施之后,实验组(国有企业)与对照组(非国有企业)样本企业高管超额薪酬之间原有的平行趋势被打破,这初步说明“限薪令”对企业高管超额薪酬产生了影响。

三、实证分析

(一)基准估计与分析

下面借助上述双重差分模型实证检验“限薪令”这一薪酬管制政策对企业高管超额薪酬的影响,表3报告了相应的估计结果。其中,第(1)(2)列为普通最小二乘(OLS)估计,后者相比前者考虑了控制变量的影响;第(3)(4)列为面板固定效应(FE)估计,前者仅考虑了个体与时间固定效应,后者在此基础上也考虑了控制变量的影响。此外,表中还汇报了公司层面的聚类稳健标准误。

从表3的估计结果可以看出:在不同估计方法下,不论是否考虑控制变量的影响,2015年“限薪令”都显著降低了企业高管的超额薪酬。具体而言,第(3)(4)列依次加入固定效应和控制变量之后,Dum×Time的估计参数的绝对值有所下降,但依然在1%水平显著为负。因此,薪酬管制的确在一定程度上使得国有企业高管超额薪酬有所下降,假设H1a得到初步验证。需要指出的是,与OLS估计结果相比,FE估计方法下,不论是否考虑控制变量,Dum×Time的估计参数变化不是很大,具有稳健性,在后续的分析中,主要采取FE估计方法。

考虑到薪酬管制政策出台后,企业高管可能会采取新的更为隐蔽的方式进行薪酬操纵,因此薪酬管制政策对超额薪酬的影响时间很可能是有限的。为了检验政策效果的持续性,在表3估计结果第(4)列的基础上,将因变量往后延长1~3期,进而考察“限薪令”对2016—2018年企业高管超额薪酬的影响,估计结果如表4所示。

从表4的估计结果可以看出,在2016年(即T+1期),Dum×Time的估计参数在10%水平显著,表明“限薪令”依然可以起到抑制企业高管超额薪酬的效果。然而,在2017年和2018年,Dum×Time的估计参数已经不再显著。由此可见,尽管2015年“限薪令”对企业高管超额薪酬发挥了有效的抑制作用,但这一政策效果持续时间有限。综上,表3与表4的实证结果在一定程度上驳斥了一些学者基于高管薪酬绝对水平所得出的“政策无效论”。

(二)政策效果的异质性分析

尽管假设H1a得到验证,但企业自身特征和其所处的外部环境可能会导致薪酬管制政策在限制企业高管超额薪酬时表现出异质性。下面从行业竞争特征和外部法律环境两个角度探讨薪酬管制政策的异质性。

1.行业竞争特征的差异

随着市场化进程的推进,竞争机制在生产要素优化配置中的作用不断凸显,从而促进了企业高管的管理才能、企业业绩、高管薪酬之间的匹配。然而,因为行业进入门槛、规模经济、政策补贴等因素的存在,自然垄断不可避免。市场竞争对垄断行业的影响相当有限,这导致薪酬契约及与之相关的“限薪令”在垄断行业与非垄断行业之间很可能存在差异。因此,为了考察“限薪令”对高管超额薪酬的影响在不同行业竞争特征下的差异,本文借鉴杨青等[11]的做法,按照2012版中国证券监督管理委员会行业分类标准,将行业代码为B(采矿业)、C25(石油加工、炼焦和核燃料加工)、C31(黑色金属冶炼及压延工业)、C32(有色金属冶炼及压延工业)、D(电力、热力、燃气及水生产和供应业)等具有自然垄断属性的行业划分为垄断性行业,并将其他行业划分为非垄断行业。分别估计这两个子样本中“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响,結果见表5第(1)(2)列。

从估计结果可以看出,行业竞争特征使得“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响表现出明显的差异。具体而言,第(1)列显示,在非垄断性行业样本中,Dum×Time的估计参数在1%水平显著;相比之下,第(2)列显示,对于垄断性行业而言,Dum×Time的估计参数并不显著。由此可见,“限薪令”对垄断性行业中企业高管的超额薪酬没有影响,这与杨青等[11]的结论具有相似性。“限薪令”在不同行业表现出差异的原因可能在于:非垄断行业中的企业之间相互“学习”或“模仿”的可能性更大,当“限薪令”对这类行业中一部分企业高管的薪酬契约产生实质性影响时,更容易传递到同行业的其他企业。

2.法治环境的差异

企业所处的外部法治环境在很大程度上会影响到薪酬契约的有效性和管理者的薪酬操纵,从而可能是导致“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响表现出异质性的外在因素。一般来说,企业的信息披露质量和公司治理架构很大程度上依赖于当地的司法体系的完善程度[28]。因此,企业外部法律环境的良好与否,可能会对薪酬管制政策的效果起到推波助澜的作用。外部法律环境的衡量参照了王小鲁等[29]编写的《中国分省份市场化指数报告(2018)》,该报告中披露了中国31个省级行政区(不含港澳台)2008—2016年“市场中介组织的发育和法治环境”指数的排序。需要说明的是,考虑法治环境在相近年份相对稳定,因此2016年以后的指数用2016年的替代

由于法治环境的改善是一个渐进过程,短期内具有稳定性,尤其是2016—2018年中国的法治环境并未发生明显的变化,因此这种替换具有合理性。。具体而言,依据企业所在省份法治环境排名的中位数将其划分为法治环境较好和法治环境较差两个子样本,并分别估计各子样本中“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响,结果如表5第(3)(4)列所示。

从估计结果来看,企业所处行政区法治环境的好坏的确使得“限薪令”的政策效果表现出差异。法治环境较好的样本中(第(3)列),Dum×Time的估计参数在1%水平显著,其绝对值也高于表3第(4)列中总样本的相应估计参数绝对值,这表明“限薪令”对这类企业高管超额薪酬的抑制效果更为明显;而对于法治环境较差的样本(第(4)列),Dum×Time的估计参数并不显著,故“限薪令”对这类企业高管超额薪酬没有影响。其背后的解释可能是:企业外部法治环境反映了外部监管的强度,并且这种外部监管与企业薪酬管制政策之间是互补关系,而非替代关系。因此,良好的外部法治环境在一定程度上强化了“限薪令”对企业高管超额薪酬的抑制作用。

(三)稳健性检验

为了确保上述实证结果的可靠性,本文选择3种不同的方法进行稳健性检验。

1.替换超额薪酬度量指标

企业高管薪酬的衡量指标具有多样性,很可能因为本文所采用的所有高管平均薪酬具有特殊性,影响了企业高管最优薪酬和超额薪酬的测算,从而使得上述基准回归结果比较显著。为了规避度量指标本身对回归结果产生影响,这里借鉴方军雄等[27]的做法,采取“董事监事及高管前三名薪酬总额”计算前三名高管平均薪酬,用以反映管理层平均薪酬,进而重新采用模型(2)(3)测算企业高管的超额薪酬(记作Exp′)。在此基础上,重新用固定效应的双重差分模型估计“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响,结果如表6第(1)列所示。

可以看出,替换因变量之后,Dum×Time的估计参数依然在1%水平显著,说明“限薪令”对以前三名高管平均薪酬所衡量的超额薪酬也具有显著的抑制作用。此外,此时Dum×Time估计参数的绝对值要明显高于表3第(4)列相应的值,这说明“限薪令”对企业高管超额薪酬的抑制作用更多地体现在对前三名高管的约束上。实际上,2015年“限薪令”当中所涉及的“企业负责人”包括董事长、党委书记(党组书记)、总经理(总裁、行长等)、监事长(监事会主席)以及其他副职负责人,因此前三名高管很可能直接受到相应薪酬管制政策的影响。

2.剔除干扰因素

除了度量指标所造成的偏误以外,同期的干扰因素也可能导致薪酬管制影響企业高管超额薪酬的估计结果出现偏误。有两个因素可能干扰基准估计结果,应加以排除。

(1)排除股权激励的干扰。股权激励近年来被不少企业所采纳,成为激励高管的重要方式。在应对薪酬管制政策时,企业高管可能通过股权激励实现报酬最大化,这也可能削弱薪酬管制政策对高管超额薪酬的抑制作用。因此,这里对股权激励的干扰予以剔除:首先将每个上市公司所有高管“激励权益占授予时公司总股数的比例”加总到公司层面,当该比例大于0则表示公司存在股权激励;然后,在基准估计样本基础上剔除存在股权激励的企业样本,最后再进行DID估计,结果如表6第(2)列所示。

(2)剔除“沪港通”的影响。“沪港通”于2014年11月17日正式启动,是中国资本市场双向开放的大事件。伴随着沪港通的开通,境外投资者可以更为便捷地进入中国资本市场,所带来的不仅是资金,还有先进的经营管理经验。因此,境外投资者的介入很可能对企业内部控制产生影响,从而对企业高管超额薪酬起到抑制作用。由于“沪港通”启动时间几乎与“限薪令”同时发生,因此有必要剔除其对基准估计结果的干扰:在基准估计样本基础上,本文将2014年11月17日之后被调入“沪港通”试点范围的企业样本予以剔除,重新估计“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响,结果见表6第(3)列。

从表6来看,不论是分别还是同时剔除这两种干扰因素,Dum×Time的估计参数依然在1%水平上显著,这再次证实了“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响。具体来说,剔除股权激励样本后(第(2)列),Dum×Time估计参数的绝对值高于表3第(4)列相应的值,说明股权激励的存在可能导致“限薪令”的政策效果被低估;剔除“沪港通”样本之后(第(3)列),Dum×Time估计参数的绝对值则低于表3第(4)列相应的值,这意味着“沪港通”对企业高管超额薪酬的影响在某种程度上导致“限薪令”的影响被高估;同时剔除股权激励和“沪港通”样本之后(第(4)列),Dum×Time估计参数依然显著,其绝对值介于分别剔除这两个干扰因素时相应估计参数绝对值之间。

3.使用倾向得分匹配-双重差分(PSM-DID)估计

正如前文所指出,理想识别方法是考察同一企业在有无“限薪令”影响时高管超额薪酬差异。虽然研究过程中已经采取了双重差分模型来识别“限薪令”对企业高管超额薪酬,但依然可能存在选择性偏误,因为实验组与对照组企业很可能在一些不可观测的特征上存在差异,进而干扰了基准估计结果。因此,为了控制潜在的选择性偏差,本文采取倾向得分匹配(PSM)方法对样本进行分析:(1)对“限薪令”正式实施前一年(即2014年)的样本,从资产规模、资产负债率、净资产收益率、营业收入增长率、独立董事占比和股权集中度这几个可观测特征变量对实验组和对照组进行有放回的1∶1最邻近匹配。(2)匹配之后,均值T检验的伴随概率表明,实验组与对照组在上述特征变量上已经不存在显著性差异。在基准估计样本基础上,对PSM分析过程中不匹配的实验组与对照组样本予以剔除,然后重新进行固定效应下的DID估计,结果见表6第(5)列。

PSM-DID的估计结果显示,Dum×Time的估计参数依然在5%水平上显著,这说明在剔除企业其他特征变量差异的干扰后,“限薪令”对企业高管超额薪酬的影响仍旧是存在的。综合以上3种不同的稳健性检验方法来看,替换超额薪酬度量指标、剔除干扰因素和替换计量方法都支持了2015年“限薪令”的政策效果,即薪酬管制政策有效抑制了企业高管超额薪酬。

四、进一步探讨:作用机制分析

2009年和2015年“限薪令”这样的薪酬管制政策,只是对企业高管的薪酬做出了一系列方向性的影响,而非忽视经济规律完全代替企业做出薪酬契约设计。因此,企业存在一定的自主权对薪酬管制政策做出相应的响应,而相应的响应机制是薪酬管制影响企业高管超额薪酬的关键路径。这里结合前面对假设H2a和H2b的分析,主要从在职消费和内部薪酬差距两个方面检验薪酬管制政策对高管超额薪酬的影响机制。为了检验假设H2a和H2b,本文借鉴王康等[30]的做法,将双重差分模型与中介效应模型结合起来进行机制检验。中介效应模型的方程组如下:

Expit=β0+aDum×Time+β2X+μi+λt+εit(4)

Mit=β0+bDum×Time+β2X+μi+λt+εit(5)

Expit=β0+a′Dum×Time+cMit+β2X+μi+λt+εit(6)

模型(4)不含中介因子,模型(5)为中介因子检验模型,模型(6)为包含中介因子(即变量Mit)检验模型。上述估计参数中a为总效应,a′为直接效应,b与c的乘积为中介效应(间接效应),如果a′依然显著则为不完全中介效应,反之则为完全中介效应。中介效应的检验通常通过逐步回归法实现,相应的检验步骤参照温忠麟等[31]的论述。当模型(5)(6)中的估计参数b与c至少有一个不显著时,应构建Sobel统计量进行检验,其在5%显著水平的临界值为0.97[32]。

(一)限制管理层在职消费与缩小内部薪酬差距

1.在職消费的中介效应

当企业高管权力和影响力足够大时,不仅可能影响到显性的薪酬契约,也会对类似于在职消费的隐性薪酬产生影响。2015年“限薪令”首度以禁令或限制条款形式规范了国有企业高管的在职消费,对管理层的权力和影响力做出了限制,这很可能会影响到企业高管的超额薪酬。为了检验管理层在职消费的中介效应是否存在,本文在借鉴张楠等[10]研究的基础上,用企业“管理费用”与“董事、监事及高管年薪总额”差值的对数值衡量管理层的不当在职消费(记作Pks),其取值越高表明企业管理层不当在职消费水平可能越高。在此基础上,通过模型(4)—(6)检验管理层在职消费的中介效应。表7第(1)—(3)列报告了相应的估计结果。

从估计结果来看,管理层在职消费的中介效应初步得到了证实,故假设H2a得到检验。具体来说,第(2)列中Dum×Time的估计参数在1%水平显著为负,表明“限薪令”出台之后,管理层的不当在职消费水平明显降低;此外,第(3)列Pks的估计参数也在1%水平显著,因此中介效应得到了检验。由此可见,正是因为2015年“限薪令”专门针对高管在职消费行为设置了禁令,所以才会对此起到良好的约束作用,这与张楠等[10]的关于2009年“限薪令”的研究结果有所不同。值得一提的是,第(3)列Dum×Time的估计参数在5%水平依然显著,说明源自管理层在职消费的中介效应属于部分中介效应,这不仅意味着“限薪令”可能直接会对企业高管薪酬产生约束,还意味着可能存在其他的中介机制。

2.企业内部薪酬差距的中介效应

薪酬管制政策可能通过限制企业高管薪酬绝对水平、限制企业高管薪酬增速以及间接提升员工薪酬3种方式使高管薪酬保持在合理水平。上述3种形式中至少一种发生时,都直接意味着企业高管与员工之间的内部薪酬差距会缩小。因此,缩小内部薪酬差距很可能是“限薪令”抑制企业高管超额薪酬的另一个中介路径。在计算企业内部薪酬差距(记作Fpg)时,本文借鉴了孔东民等[3]的做法:令Fpg等于高管平均薪酬与员工平均薪酬的比值,其中高管平均薪酬的测算前文已经说明,员工平均薪酬为“支付给职工以及为职工支付的现金”(扣除了当中“董事、监事及高管年薪总额”)与员工人数(扣除了管理层规模)的比值。在此基础上,通过模型(4)—(6)检验企业内部薪酬差距的中介效应。表7第(1)(4)(5)列报告了相应的估计结果。

根据估计结果可以看出,内部薪酬差距的中介效应也是存在的,假设H2b也得到初步检验。具体而言,第(4)列中Dum×Time的估计参数只在15%水平显著,说明总体而言“限薪令”在一定程度上缩小了企业内部薪酬差距(尽管统计上不太显著);第(5)列中Fpg的估计参数在1%水平显著为正,这意味着企业内部薪酬差距的扩大必然导致高管超额薪酬的扩大。Sobel检验结果证实了中介效应的存在。此外,第(5)列Dum×Time的估计参数也在1%水平显著,说明“限薪令”也只是通过企业内部薪酬差距对高管超额薪酬产生了部分中介效应。

比较两种中介效应分别占总效应比重可以看出,内部薪酬差距的中介效应占比要明显高于管理层在职消费的中介效应占比,这表明“限薪令”对企业高管超额薪酬的抑制作用更多是通过缩小企业内部薪酬差距来实现的。此外,本文还尝试将两种中介机制放在同一模型中以构建多重中介效应模型同时检验上述两种机制,两个中介变量估计参数均在1%水平上显著,并且内部薪酬差距的中介效应占比依然明显高于管理层在职消费的中介效应。

(二)中介效应差异的比较分析

正如前文所指出,只有对于非垄断性企业或法治环境较好的企业,“限薪令”的政策效果才更为明显。考虑到企业所在行业竞争特征和外部法律环境的差异所导致政策效果的这种异质性,本文进一步在非垄断性行业和法治环境较好的企业样本进行中介机制检验,以比较“限薪令”影响企业高管超额薪酬作用机制的差异。表8分别报告了这两类样本的中介效应检验结果,表中的估计参数a、a′、b和c与模型(4)—(6)一一对应。例如,表8中,估计参数a的取值分别对应表5第(1)列和第(3)列中Dum×Time的估计参数。

从表8可以看出,在不同样本中,“限薪令”抑制企业高管超额薪酬的中介机制存在差异。具体来说,在非垄断性行业的企业当中,限制在职消费的中介效应占总效应比重达到20.17%,而在法治环境较好企业中该中介效应占总效应比重为15.40%。一个可能的解释是:非垄断行业当中的企业相互之间的“学习”或“模仿”效应更强,当这类行业中部分企业高管的在职消费受到“限薪令”的实质性影响时,更容易传递到其他企业当中,从而对高

管的超额薪酬产生了影响。此外,在不同样本中,内部薪酬差距的中介效应占总效应比重都高于在职消费的中介效应占总效应比重,并且在法治环境较好企业中高达47.96%。原因可能在于:良好的法治环境发挥了较好的外部监管作用,从而强化了“限薪令”通过缩小企业内部薪酬差距对高管超额薪酬的影响。

五、结论与政策建议

关于薪酬管制是否会发挥有效作用在学术界一直存在争议。本文从企业高管超额薪酬视角切入,借助2015年“限薪令”这一政策冲击构造双重差分模型评估了薪酬管制的政策效果。研究的主要结论如下:(1)薪酬管制可以在一定程度上抑制企业高管的超额薪酬,但该政策效果持续的时间有限。由“限薪令”实施所产生的“准自然实验”在一定程度上克服了研究中可能存在的内生性问题。此外,本文采取了不同的稳健性检验方法证实了上述结论的可靠性。(2)行业竞争特征与企业所处法律环境使得“限薪令”的政策效果表现出异质性。本文的实证结果显示,只有对于非垄断性行业或外部法治环境较好的企业,“限薪令”抑制企业高管超额薪酬的效果才更为显著。(3)限制管理层不当在职消费和缩小企业内部薪酬差距是薪酬管制政策抑制企业高管超额薪酬的两个中介机制。薪酬管制作为一种外部政策冲击,其作用不只是限制企业高管对在职消费的影响,还在于规范企业内部收入分配秩序,从而降低高管获得超额薪酬的可能性。

企业高管获得超额薪酬不仅破坏了薪酬契约的有效性,还在很大程度上增加了员工的不公平感,更对总体的收入分配状况产生了不利的影响。从这个意义上讲,薪酬管制也是“十四五”规划和2035年远景目标所提出“优化收入分配结构”的应有之义。本文的研究结论有如下三个方面的政策启示:

第一,国有企业高管薪酬制度改革的方向并非局限于对高管薪酬的绝对水平和增速进行限制,而在于对企业高管获得的超额薪酬进行限制。随着中国经济不断发展,人民收入水平也在稳步提升。限制企业高管绝对薪酬水平的合理增长,不仅违背了经济发展规律,还可能对企业的可持续发展产生消极的影响。因此,从限制超额薪酬视角出台相应的薪酬管制政策,更有助于发挥政策应有的效果。

第二,薪酬管制政策的出台应当注重对企业高管不当在职消费的限制。不当在职消费不仅可能导致企业出现避税行为,从而产生“0元薪酬”或“1元薪酬”现象,还可能滋生腐败问题。2015年“限薪令”的重要特点正是对国有企业高管的在职消费行为做出了详细规定,从而在限制企业高管超额薪酬方面发挥了作用。由此可见,对不当在职消费的限制,使得薪酬管制政策作为一种外部监管有益地补充了企业内部监督的不足。

第三,薪酬管制政策还应当以调节企业内部收入差距为政策目标。保持合理的企业内部薪酬差距,不仅有助于改善中国总体的收入不平等程度,还有助于促进经济社会的平衡性充分性发展。本文的研究表明,缩小企业内部薪酬差距也是薪酬管制政策得以发挥作用的必要路径。由此可见,薪酬管制政策应当克服企业内部“不患寡而患不均”所产生的消极影响,以合理有序的薪酬分配制度强化薪酬体系应有的锦标赛效应。

参考文献:

[1] PIKETTY T, YANG L, ZUCMAN G. Capital accumulation, private property, and rising inequality in China, 1978—2015 [J]. American Economic Review, 2019, 109(7): 2469-2496.

[2] 方芳, 李实. 中国企业高管薪酬差距研究 [J]. 中国社会科学, 2015(8): 47-67.

[3] 孔东民, 徐茗丽, 孔高文. 企业内部薪酬差距与创新 [J]. 经济研究, 2017(10): 144-157.

[4] FRYDMAN C, MOLLOY R. Pay cuts for the boss: executive compensation in the 1940s [J]. The Journal of Economic History, 2012, 72(1): 225-251.

[5] BAINBRIDGE S M. Quack federal corporate governance round II [J]. Minnesota Law Review, 2011, 95(11): 1779-1821.

[6] THANASSOULIS J. The case for intervening in bankers pay [J]. Journal of Finance, 2012, 67(3): 849-895.

[7] 田妮, 张宗益. “限薪令”会产生作用吗? [J]. 管理评论, 2015(4): 122-131.

[8] 黄贤环, 王瑶. 国有企业限薪抑制了全要素生产率的提升吗 [J]. 上海财经大学学报, 2020(1): 34-50.

[9] 沈艺峰, 李培功. 政府限薪令与国有企业高管薪酬、业绩和运气关系的研究 [J]. 中国工业经济, 2010(11): 130-139.

[10]张楠, 盧洪友. 薪酬管制会减少国有企业高管收入吗: 来自政府“限薪令”的准自然实验 [J]. 经济学动态, 2017(3): 24-39.

[11]杨青, 王亚男, 唐跃军. “限薪令”的政策效果: 基于竞争与垄断性央企市场反应的评估 [J]. 金融研究, 2018(1): 156-173.

[12]常风林, 周慧, 岳希明. 国有企业高管“限薪令”有效性研究 [J]. 经济学动态, 2017(3): 40-51.

[13]JENSEN M C, MURPHY K J. Performance pay and top-management incentives [J]. Journal of Political Economy, 1990, 98(2): 225-264.

[14]辛清泉, 谭伟强. 市场化改革、企业业绩与国有企业经理薪酬 [J]. 经济研究, 2009(11): 68-81.

[15]HOLMSTROM B. Moral hazard and observability [J]. The Bell Journal of Economics, 1979, 10(1): 74-91.

[16]TIROLE J. Hierarchies and bureaucracies: On the role of collusion in organizations [J]. The Journal of Law Economics and Organization, 1986, 2(2): 181-214.

[17]BEBCHUK L A, FRIED J M, WALKER D I. Managerial power and rent extraction in the design of executive compensation [J]. The University of Chicago Law Review, 2002, 69: 751-846.

[18]郑志刚, 孙娟娟, RUI OLIVER. 任人唯亲的董事会文化和经理人超额薪酬问题 [J]. 经济研究, 2012(12): 111-124.

[19]谢德仁, 林乐, 陈运森. 薪酬委员会独立性与更高的经理人报酬-业绩敏感度: 基于薪酬辩护假说的分析和检验 [J]. 管理世界, 2012(1): 121-140.

[20]SHEN W, GENTRY R J, TOSI H L Jr. The impact of pay on CEO turnover: a test of two perspectives [J]. Journal of Business Research, 2010, 63(7): 729-734.

[21]TUNG F. Pay for banker performance: structuring executive compensation for risk regulation [J]. Northwestern University Law Review, 2015, 105(3): 1205-1251.

[22]徐细雄, 刘星. 放权改革、薪酬管制与企业高管腐败 [J]. 管理世界, 2013(3): 119-132.

[23]LAZEAR E P, ROSEN S. Rank-order tournaments as optimum labor contracts [J]. Journal of Political Economy, 1981, 89(5): 841-864.

[24]DEVARO J, GRTLER O. Strategic shirking in promotion tournaments [J]. The Journal of Law, Economics, and Organization, 2016, 32(3): 620-651.

[25]BERTRAND M, DUFLO E, MULLAINATHAN S. How much should we trust differences-in-differences estimates? [J]. The Quarterly Journal of Economics, 2004, 119(1): 249-275.

[26]吴联生, 林景艺, 王亚平. 薪酬外部公平性、股权性质与公司业绩 [J]. 管理世界, 2010(3): 117-126.

[27]方軍雄. 我国上市公司高管的薪酬存在粘性吗? [J]. 经济研究, 2009(3): 110-124.

[28]钟覃琳, 陆正飞. 资本市场开放能提高股价信息含量吗? [J]. 管理世界, 2018(1): 169-179.

[29]王小鲁, 樊纲, 胡李鹏. 中国分省份市场化指数报告(2018) [M]. 北京: 社会科学文献出版社, 2019: 216-223.

[30]王康, 李逸飞, 李静, 等. 孵化器何以促进企业创新? [J]. 管理世界, 2019(11): 102-118.

[31]温忠麟, 叶宝娟. 中介效应分析: 方法和模型发展 [J]. 心理科学进展, 2014(5): 731-745.

[32]MACKINNON D P, LOCKWOOD C M, HOFFMAN J M, et al. A comparison of methods to test mediation and other intervening variable effects [J]. Psychological Methods, 2002, 7(1): 83-104.

责任编辑、校对: 郑雅妮

Will Compensation Regulation Suppress the Excessive Compensation of Enterprises Executives?

—Based on the Quasi-natural Experiment of 2015 “Pay Ceiling Order”

ZHANG Zhao1, MA Caoyuan1, YANG Yaowu2

(1. School of Economics and Finance, Xian Jiaotong University, Xian 710061, China;

2. Chinese Academy of Social Sciences, Beijing 100836, China)

Abstract: In order to forming reasonable internal salary gap of the enterprise, compensation regulation on enterprises executives through policy instruments is an important pattern of regulating income distribution. This paper examines the impact of compensation regulation on the excess salary of enterprises executives based on the quasi-natural experiment of 2015 “Pay Ceiling Order” by constructing a difference in difference model. The results indicate that the 2015 “Pay Ceiling Order” significantly suppressed the excess compensation of corporates executives in spite of this policy effect is short-lived, which is supported by several robustness tests, such as replacing the excess salary measurement indicator, eliminating the impact of equity incentives, deleting “Shang Hai-Hong Kong Stock Market Connect” and using PSM-DID estimation. Additionally, industry competition characteristics and the law environment are two important factors that lead to heterogeneity of the policy effect. Thus, the policy effect is more significant in the non-monopoly industries or companies with better external law environment. Moreover, limiting the perks level and narrowing the internal salary gap of the enterprise are two important intermediary mechanisms that enable the “Pay Ceiling Order” affect the excess salary of enterprises executives. In particular, the intermediary mechanism of perks limitation is more significant in the non-monopoly industries; however, the intermediary mechanism of internal salary gap narrowing is more obvious in the companies with better law environment. The study in this paper confirms the policy effect of the 2015 “Pay Ceiling Order” on the excess pay of enterprises executives, refutes the conclusion of policy invalidation in some previous studies that focus on the perspective of absolute level of executive compensation, and provides theoretical and empirical evidence for income distribution reform which proposed by the 14th Five-Year Plan and the Long-range Objectives through the year 2035.

Keywords: compensation regulation; management power hypothesis; excess pay; “Pay Ceiling Order”; income distribution structure; quasi-natural experiment