基于课程设置的医学研究生对导师指导满意程度的调查研究*

杨丽,付文玉,滕文杰,吕娥,李伟

(1潍坊医学院管理学院,山东 潍坊 261053;2潍坊医学院基础医学院;3潍坊医学院研究生处)

创新是一个国家和民族的灵魂,培养高层次人才的创新能力是国家教育发展的关键。研究生教育在新时代面临诸多挑战,如何在信息化的社会中继续发展,创新能力是其中重要的关注点[1]。医学院校的硕士研究生是未来医学博士的主要来源,医疗高精尖创新技术的发展和疾病预防诊疗手段水平的提升,都对医学研究生培养提出了更高的要求。

本文以研究生创新能力提升的路径为出发点,对山东省医学院校的研究生进行问卷调查,以期发现研究生培养模式运行中的问题[2],为教育部门制定对策提供参考。

1 研究对象

2020年1-6月份采用问卷星的形式,对山东省5所医学院校进行问卷调查,回收问卷1596份,有效调查问卷1532份,有效率95.99%。

2 研究方法

问卷设计围绕研究生培养的关键环节和要素,参考相关文献制定而成[1-3]。 “研究生创新能力提升的路径研究调查问卷”包括学校、性别、年级、学位类型、学科门类、学位类别;问卷主体包括课程体系、导师指导方式、课题研究、学位论文撰写、科研氛围等共5个维度,共39个题目。问卷进行预调查后,用克隆巴赫a系数来估计一致性信度,整体信度为0.959,KMO值为0.938,信效度良好。

3 结果

3.1 基本情况

本次调查学生总数是1532例,其中男生占31.14%(477人),女生占68.86%(1055人);年级分布为研一占56.53%(866人),研二占22.78%(349人),研三占19.13%(293人),已经毕业研究生占1.57%(24人)。学术学位研究生占29.31%(449人),学科门类包括教育学、理学、医学、管理学、工学、其他。专业学位研究生占70.69%(1083人),学位类别涉及到应用心理、生物与医药、基础医学、临床医学、口腔医学、公共卫生、护理、药学、中药学、中医、公共管理及其他。

3.2 研究生培养过程中课程体系的设置情况

课程体系从教师主要授课方式、学生课堂参与程度、学生所选课程所涉及的学科领域状况、学生对本专业所设课程是否有利于自身创新能力培养、学生所在专业是否能够提供最前沿的知识教育、学生是否参加过国际课程授课方面进行调查。调查发现教师的授课方式“以讲授为主”的教学模式占主流,占61.49%(942人),选择“以讨论为主”的研究生占调查总数的15.86%(243人),“演示、实验为主”的研究生占调查总数的22.65%(347人)。从学生的角度,调查发现学生课堂参与度较高的占37.86%(580人),一般的占30.87%(473人),很高占25.65%(393人),调查结果显示,医学院校研究生课堂参与度较高。

从学生所选课程涉及的学科领域状况来看,课程“仅限于本专业”的占31.2%(478人),“本学科内的其他专业”的占52.15%(799人),“跨3个学科”占11.1%(170人),“跨4个学科以上”占5.55%(85人),调查显示医学院校研究生课程设置方面,跨学科课程较少,这对研究生创新能力的培养是不利的。以“学生对本专业所设课程是否有利于自身创新能力培养”为观测点,选择“非常有利于”的占23.04%(358人),“较有利于”的占44.47%(666人),“差不多”占27.15%(416人),“不利于” 占6.33%(97人),调查显示大多数研究生认为本校课程设置有利于对自身创新能力的培养。

以学生为视角,调查“所在专业是否能够提供最前沿的知识教育”,选择“能”的占64.82%(993人),显示大多数研究生认为所在专业能够提供最前沿的知识教育。参加国际课程是培养创新能力的重要途径,调查发现,大部分学生没有参加过国际课程,占79.5%(1218人),参加过的仅占20.5%(314人)。

其中专业学位和学术学位在教师授课方式方面差异不存在统计学意义,其他5个方面差异均具有统计学意义(P<0.05)。学术学位硕士生在学生课堂参与程度要比专业学位高,所选课程涉及的学科领域要比专业学位的更加广泛,认为课程有助于自身创新能力的培养,能够提供更加前沿的知识,参加国际课程的授课方面都要比专业学位的积极性高。

3.3 研究生培养过程中导师指导方式的情况

导师制是研究生指导的主要形式,选择“单一导师”的占65.54%(1004人),“双导师”的占17.3%(265人),“研究生指导小组”的占17.17%(263人),可以发现医学院校中指导方式以单一导师为主。导师指导学生数量的调查中,选择“3个以下”的占44.06%(675人),“3-4个”的占29.05%(445人),“5-6个”的占15.99%(245人),“7个以上”的占10.9%(167人),导师指导数量会影响研究生的培养质量,从调查可以发现医学院校大多数研究生导师指导学生数量在4个以内。师生关系类型的调查中,选择“导学关系”的占78.79%(1207人),“合作关系”的占12.14%(186人),“雇佣、松散放养关系”的占9.07%(139人),从调查可以发现导学关系是师生关系的主要类型。

导师指导学生的方式调查中,选择“导师直接指导”的占76.04%(1165人),“受高年级学生指导”的占13.97%(214人),“独立研究为主”的占9.99%(153人),调查发现大部分研究生是受导师直接指导的。师生接触频率的调查中,选择“每周接触2次及以上”的占65.01%(996人),“每周1次”的占24.54%(376人),“每月接触1次及以下”的占10.44%(160人),调查发现师生接触大多数在每周2次及以上。师生互动中学生的主动性方面,选择“经常”的占49.41%(757人),“较少”的占45.56%(698人),从调查可以发现学生在师生互动中的主动性还有待加强。每次交流的时间长短方面,选择“少于1小时”的占47.06%(721人),“保持1-2小时”的占43.02%(659人),从调查可以发现大多数师生交流时间每次都在2小时内。学生每周自学状况的调查中,选择“6-10小时之间”的占40.6%(622人),“10小时以上”的占37.79%(579人),“5小时以下”的占21.61%(331人),从调查可以发现大多数研究生每周自学6-10小时之间。对导师指导是否满意的调查中,选择“很满意”的占54.18%(830人),“较满意”的占32.51%(498人),“一般”的占11.88%(182人),“不满意”的占1.44%(22人)从调查可以发现大多数研究生对自己导师是满意的。

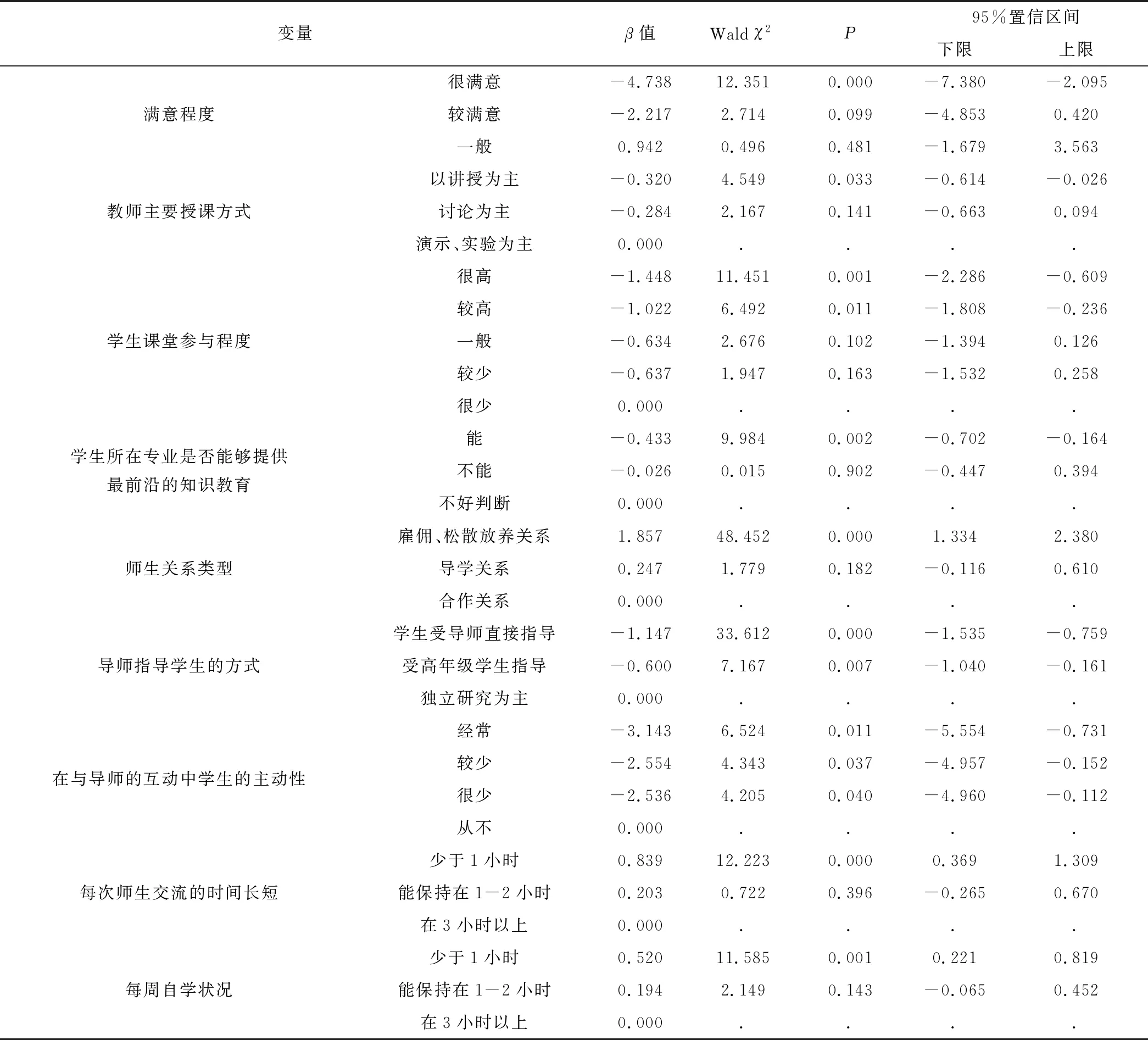

3.4 硕士生对导师指导满意程度的影响因素分析

将硕士生对导师指导的满意程度作为因变量、将授课方式、课堂参与程度、课程所涉及的学科领域状况、课程是否有利于自身创新能力培养、所在专业是否能够提供最前沿的知识教育、师生关系类型、导师指导学生的方式、互动中学生的主动性、交流的时间长短、每周自学状况等因素作为自变量,纳入有序多分类logistic回归分析。经模型拟合检验得χ2=736.851,P<0.05,模型成立有统计学意义。其中教师主要授课方式、课堂参与程度、所在专业是否能够提供最前沿的知识教育、师生关系类型、指导学生的方式、互动中学生的主动性、每次师生交流的时间长短、每周自学状况均具有统计学意义。具体见表1。

4 讨论

4.1 开设创新性的跨学科课程,深入探究研究生教学新模式

研究发现探究式的学习方式和创新性课程是培养研究生创新能力的重要途径[4]。在课程设置中,跨学科课程可以拓展学生的知识面,激发学生的探究欲望,是培养学生创造力的载体,同时国际课程也是扩大学生视野的最好方式,学生只有走向国际,成为全球化背景下的知识获得者,才能成长为知识创新者[5]。因此,建议学校开设创新性的跨学科课程,深入探索研究生教学新模式,创立研究生创新“课程体系”,设立课程示范和教学示范,引导师生共同提高课程质量[6]。

4.2 完善研究生导师制度,建立师生创新共同体

目前我国研究生导师指导制度仍以单一导师制为主体,导师组制和双导师制得到了较高的认可[7]。培养研究生创新能力,导师是第一责任人,但是每位导师的知识面是有限的,建议试行双导师制和导师指导小组,落实导师责权利相统一的机制,明确导师责任[8]。一个没有创新力的导师是不会培养出具有创新能力的学生的,师生应该成为知识创新的共同体,这就要求导师不断学习,扩大自己的知识面,成为知识传递的“蓄水池”,更新知识体系,持续提高自身的专业素质[9,10]。高校应该着力提高协同育人质量,不断加强对研究生导师队伍的优化[11,12]。 “五位一体”的研究生育人体系,全面培养研究生的创新意识、创新研究能力、创新设计能力、实践能力和实战能力,最终实现研究生创新能力和实践的有机结合[13]。

表1 硕士生对导师指导满意程度的有序多分类logistic回归分析