造山带中缝合面结构特征与构造意义*

陈艺超 张继恩 田忠华 闫全人 侯泉林 肖文交, , 4

1. 中国科学院大学地球与行星科学学院,北京 100049

2. 中国科学院地质与地球物理研究所,岩石圈演化国家重点实验室,北京 100029

3. 中国地质科学院地质研究所,北京 100037

4. 中国科学院新疆生态与地理研究所矿产资源研究中心,乌鲁木齐 830011

造山带是板块之间汇聚作用的产物,因而缝合带(suture, suture zone, suture line)这一概念应运而生,用以区隔相互汇聚的两个板块(Dewey, 1977)。尽管对缝合带的含义和对应标志存在诸多争议,这一概念仍然在造山带解剖中占据非常重要的位置。这个虚拟的界面区分了汇聚板块边界的上盘和下盘,是把造山带展开为古洋盆和相向而行的两个陆块的出发点(Dewey, 1977; Xiaoetal., 2017)。

在解析造山带的过程中,沉积大地构造学是非常重要的工具之一。从俯冲到碰撞,在造山带演化的不同阶段,汇聚板块边界的上盘和下盘会发育不同的沉积盆地;这些盆地中沉积相和物源的变化、沉积地层的变形序列、以及盆地之间的替代和继承关系,客观记录了造山带演化的详细过程(Dickinson, 1974; Ingersoll, 1988; 李继亮等, 2013)。在单向俯冲系统的俯冲阶段,下盘外来陆块边缘和洋壳接合部位会发育典型的被动型大陆边缘沉积,而在碰撞阶段,这套沉积会卷入前陆逆冲褶皱冲断带,并在其上形成周缘前陆盆地沉积(Ingersoll, 1988; 侯泉林等, 2018)。

这些造山带中的盆地提供了从俯冲到碰撞的详细地层记录。沉积相的变化往往是碰撞造山的直接响应。如从被动陆缘转换为周缘前陆盆地的过程中,被动陆缘的最年轻复理石的最大沉积时限可作为碰撞事件的下限,而周缘前陆盆地中的最早磨拉石沉积可作为碰撞事件发生的上限(丁林等,2017;侯泉林等, 2018)。沉积物碎屑颗粒的组成也可为沉积盆地的性质提供约束(李继亮等,1999),如砂岩中石英、长石、岩屑三者的含量可指示盆地源区的性质(Dickinson, 1974; Dickinsonetal., 1983;Yanetal., 2014);而沉积岩全岩化学成分也可用于盆地性质和构造环境示踪(Bhatia, 1983; Bhatia and Crook, 1986;Yanetal., 2014)。沉积盆地的物源变化也能够迅速响应构造事件,如在被动陆缘沉积体系被前陆盆地沉积置换后,原本被动陆缘的单向物源就会被前陆位置的双向物源替换;这可以从古水流方向的变化、碎屑重矿物组分的变化、以及近年来新兴的碎屑锆石年龄频谱等方面予以识别(丁林等,2017;胡修棉等,2017;Xiaoetal., 2017)。特别地,碎屑锆石频谱是研究造山带中盆地沉积序列的重要工具之一。由于岛弧强烈的岩浆作用以及构造运动造成的抬升,岛弧自身往往会给周围的沉积盆地运输大量的碎屑物质,其中不乏带有岛弧活动信息的锆石,这就造成同岛弧物源相关的沉积盆地往往都会出现一个显著的、年轻的、同岛弧活动时代一致的年龄峰(Cawoodetal., 2012)。在沉积古地理格局清楚的情况下,在下盘的沉积盆地中监控何时出现上盘岛弧的特征谱峰,可为追踪碰撞事件提供一定的制约(DeCellesetal., 2004; Weislogeletal., 2006; Cawoodetal., 2007; Wangetal., 2010; Wuetal., 2010; Gehrels, 2014; Zhangetal., 2017)。此外,在增生型造山带内,多条岛弧的聚合过程是造山带演化的关键问题(Windleyetal., 2007; Xiaoetal., 2010, 2015; Heetal., 2013; Xiao and Santosh, 2014; Safonovaetal., 2017; Yanetal., 2019)。在这些岛弧相关的沉积盆地内监控碎屑锆石物源变化,为还原岛弧-岛弧之间的聚合过程提供依据,这种方法在涉及到洋内弧和大陆弧之间的聚合时尤为有效(Chenetal., 2017, 2020; Baietal., 2020)。

然而,沉积大地构造学工具的应用,首先需要对盆地性质做出准确判断;特别是应用碎屑锆石物源分析工具时,限定盆地是处于上盘还是下盘是非常关键的问题。这就有赖于对造山带结构的精确解剖,特别是对缝合带位置的准确限定(Xiaoetal., 2017)。例如,位于俯冲带上盘的增生楔顶部的斜坡盆地,和位于俯冲带下盘的碰撞后形成的前陆盆地,都可以形成浊积岩/碳酸盐岩沉积被浅水粗砂砾岩沉积置换的沉积序列;二者之间都可以发育不整合面。在斜坡盆地中的沉积物在俯冲阶段就很容易接受上盘岛弧的特征峰值;而在前陆盆地中,上盘岛弧物源的输入则代表双向物源出现,碰撞已经发生(Zhangetal., 2017)。同一个盆地,同一套沉积序列,如果误判了盆地性质,就会得出截然不同的结论(Zhangetal., 2017)。因而,准确找到造山带中的缝合带位置,对判别造山带相关沉积盆地的原始位置和性质至关重要。本文从阿尔卑斯、喜马拉雅、东准噶尔、和苏鲁-大别四个造山带的实例出发,结合理论推演,系统讨论了造山带中缝合面的结构、样式,特别是逆冲推覆构造和走滑构造对缝合面在地表出露形态的影响,旨在为理解世界各地不同造山带内的缝合面位置和形态提供示例。

1 缝合面位置与判别标志

1.1 缝合面与缝合带的关系

缝合带(suture, suture zone, suture line)的概念目前较为混乱。在俯冲造山阶段,海沟中的主滑脱面明确地区分了下行俯冲大洋板块和上部板块;然而,在碰撞造山阶段,缝合带的概念是模糊的,在有时缝合带一词仅仅指代某条特殊的断层或某个狭窄的强应变带,而有时则指代整个造山过程中形成的宽阔俯冲增生杂岩(图1a, b;Dewey, 1977;engör, 1992; Xiaoetal., 2017)。有学者认为这和造山带的类型有关,只有碰撞型造山带才发育清晰的,狭窄的,线状的缝合带(Dewey, 1977;engör, 1992;engör and Natal’in, 1996),而增生型造山带则相对复杂,可能会:(1)不发育明显的缝合带,整个宽广的造山带在某种意义上就是两个板块之间的缝合带(engör, 1992; Sengor and Okurogullari, 1991);(2)由于地体增生逐次发育多条缝合带但存在一个“最终的”缝合带(Terminal suture)(Dewey, 1977; 李继亮等, 1993; 李继亮, 2004, 2009; Aitchison and Buckman, 2012; Xiaoetal., 2017)。在应用沉积大地构造方法时,这种含糊性是应当予以避免的,因为当缝合带指代整个造山带时,缝合带的位置对于限定造山带内部的盆地性质毫无帮助。

图1 缝合带和缝合面在碰撞阶段(a、c)和俯冲阶段(b、d)的位置示意(据Xiao et al., 2017修改)Fig.1 The location of suture and suture interface in collision stage (a, c) and subduction (b, d) stage (modified after Xiao et al., 2017)

Xiaoetal.(2017)指出俯冲带上盘和下盘之间的物源分隔是明确的,可以找到一张不存在厚度的界面将之区分开,而这个界面在俯冲阶段就是海沟下隐伏的俯冲带主滑脱面,也即增生杂岩的底界(图1c, d);碰撞后,这一界面仍然得以保留。为了和不同文献中、不同尺度的缝合带的概念予以区分,本文以“缝合面”指代这个区分上下盘物源的面。不同于缝合带在不同情形下模糊的规模,而不存在物理厚度的缝合面可以非常清晰地把汇聚型板块边界上下盘及其附属的盆地区分开。特别地,当涉及增生型造山带时,由于持续性地俯冲增生过程会伴生持续性地地体增生-碰撞事件,本文中的“缝合面”指代“最终缝合面”(Dewey, 1977;engör, 1992; Xiaoetal., 2017)。

1.2 缝合面的标志

当缝合带宽泛地指两个陆块之间的界限时,可用一些岩石学标志来寻找缝合带。由于两个陆块的拼合过程往往伴随了二者之间洋盆的俯冲-闭合,因此找到和洋盆俯冲相关的岩石记录就等于找到了缝合带的大致位置(图1a, b)(Dewey, 1977)。因此,蛇绿混杂岩、高压变基性岩如蓝片岩和榴辉岩,都曾作为限定两个地块之间界限的标志(Dewey and Bird, 1971; Dewey, 1976;engör, 1992)。然而,这一认识有一个主要问题,即蛇绿混杂岩和高压变基性岩实际上往往就位在增生杂岩之中,而增生杂岩毫无疑问是处于俯冲带上盘的;当把夹持蛇绿岩或高压变质岩的断层作为缝合带使用时,其断层下伏部分的增生杂岩岩石就会被错误划分至俯冲带下盘。如图1c, d中蛇绿岩和蓝片岩的位置:二者虽然最初确实是从主滑脱面上脱落增生至增生楔底部的,但由于增生杂岩的生长和内部调整,会逐渐运移到增生楔内部的某条无序逆冲断层(out of sequence thrust)之中。因此,其寄主断层的上下两盘其实都是从属于上盘增生杂岩的岩石。增生杂岩的基质往往是由海沟浊积岩构成的(Ingersoll, 1988; Isozakietal., 1990; Wakita and Metcalfe, 2005),而海沟盆地很容易接受上盘岛弧的物源信息(Cawoodetal., 2012)。这种缝合带划分方案会极大地“提前”上盘岛弧物源进入下盘的时间,换言之,提前碰撞发生的时限。同理,增生杂岩之上的斜坡盆地,也可能由于这种缝合带划分方法被错误识别为前陆盆地,并大大提前俯冲带上盘岛弧物源进入下盘的时限(Zhangetal., 2017)。此外,增生型造山带往往发育多条蛇绿岩带、多条高压变质岩带(李继亮等, 1993;李继亮, 2004, 2009),形成于持续性的俯冲-增生过程(Sengor and Okurogullari, 1991;engöretal., 1993;engör and Natal’in, 1996; Xiaoetal., 2014)。使用这些岩石学标志把一个完整的增生型造山带肢解成无数洋盆是不合理的(engör, 1992)。

因而,在解析造山带结构的过程中,更为需要的是限定精确的缝合面而非含糊的缝合带,而前者和蛇绿混杂岩、高压变基性岩、大型断裂往往并无关系。这些岩石学标志只能指示缝合带——某种意义上等同于两个陆块之间的造山带的位置,而非真正的,精确的上下盘之间的结构面。Xiaoetal.(2017)指出可用增生杂岩的底界作为缝合面的位置,从而限定造山带中盆地的构造属性和物源(图1c);因而寻找缝合面就是寻找和鉴别增生杂岩——通过将增生杂岩无限地向洋的方向推进,就可以逼近缝合面的大致位置。如何识别增生杂岩是一个复杂的问题,在此不再赘述,读者可参考Wakita(2021)、闫臻等(2021)和Wakabayashi(2021)。

2 逆冲推覆构造对缝合面结构的影响

在俯冲阶段,缝合面的前身——位于海沟深部的主滑脱面是一个穿过下行大洋板片表层的应力集中带,因此它往往是相对平直的,很少发育大型的褶皱变形(Wakita, 2021)。然而,当碰撞发生后,位于两个刚性块体之间的增生杂岩由于自身具有非常多的构造薄弱面,很容易在碰撞中发生强烈的变形。因而增生楔的底界,即上下盘之间的缝合面也会随之一起变形(Dewey, 1977; Xiaoetal., 2017)。下文中将以实例和理论推演展示逆冲推覆构造对缝合面形态的影响。

2.1 阿尔卑斯造山带缝合面结构

阿尔卑斯造山带是著名的碰撞型造山带,碰撞发生在下行的欧亚大陆板块和上盘的亚得里亚陆块之间(Royden and Burchfiel, 1989)。本文选取了西阿尔卑斯的一条构造剖面(图2)(Pfiffner, 2016)做简要介绍。

图2 西阿尔卑斯造山带结构剖面(据Pfiffner, 2016修改)Fig.2 Tectonic profile of Western Alps orogenic belt(modified after Pfiffner, 2016)

缝合面下盘主要为欧亚大陆及其盖层,盖层包括早期的被动型大陆边缘沉积以及晚期的前陆盆地沉积;上盘主要为亚得里亚陆块,陆块上的弧背前陆盆地沉积盖层,以及俯冲阶段形成的俯冲-增生杂岩(Royden and Burchfiel, 1989; Pfiffneretal., 1990; Perroneetal., 2011; Pfiffner, 2016; Kissling and Schlunegger, 2018)。碰撞使得下行的欧亚大陆板片上剥离下许多巨型的推覆体(nappe),连带其上的盖层沉积一起挤入了造山带核部,甚至向上挤出(见图2的Gran Paradiso位置)(Kissling and Schlunegger, 2018)。相应地,原本位于两个陆块之间的增生杂岩发生了相应的同步缩短,配合基底的挤出形成了巨型的褶皱,并向着前陆的方向发生了远距离的推覆(见图2的Gran Paradiso和Aosta位置)(Royden and Burchfiel, 1989; Pfiffneretal., 1990; Maino and Seno, 2016)。风化剥蚀使得主要位于最上部的增生杂岩从完整的构造岩席变为孤立的飞来峰,甚至完全被剥蚀后露出底部的构造窗(见图2的Aosta位置)。

增生杂岩的变形使得位于增生杂岩底部的缝合面发生了同步的变形(图2中橙色线为缝合面大致位置)。造山带核部的挤出构造使得整个增生杂岩形成了一个巨型的紧闭褶皱,故缝合面也发生了同步的褶皱。这一褶皱的一翼向着前陆的方向推覆,使得缝合面同步发生了位移。在经历了风化剥蚀形成飞来峰和构造窗后,缝合面在地表的轨迹非常复杂,形成了多个暴露点。因此,即使在某个位置找到了增生杂岩和前陆盆地之间的构造接触,围限出了缝合面的位置,也很难说此位置以北均为下盘前陆,此位置以南均为上盘增生杂岩。现今活动构造研究表明,造山带核心岩石向前陆的推覆,自碰撞发生至今一直没有停止活动(Sueetal., 2007;Perroneetal., 2011);因此,这一逆冲推覆构造对上下盘之间缝合面的改造、搬运也一直持续到了今天。

图3(Maino and Seno, 2016)展示了穿越西阿尔卑斯前陆盆地和上盘推覆体之间缝合面的地层柱(未按实际地层厚度等比例绘制)。地层柱底部为下盘的被动陆缘-前陆盆地序列,下部晚白垩世的被动陆缘碳酸盐岩被上部古近纪中晚期的复理石和野复理石沉积替换。野复理石中还发现有来自上盘San Remo浊积岩层序的岩块,直接证明上盘的物源已经进入了下盘前陆盆地(Maino and Seno, 2016)。地层柱中部为一构造混杂带,宽度大于10m,混杂了来自上盘和下盘二者的复杂构造岩片,岩片的时代从中三叠世持续到渐新世早期。地层柱上部为代表增生楔的海沟浊积岩组合,时代和被动陆缘沉积盖层一致,均为白垩纪。这一地层柱表明,该地区最显著的两条边界断层并不能作为缝合面的指示标志(图3)。缝合面也不是在这个位置形成的,而是碰撞之后,前陆盆地沉积已经具有相当规模时,才随着上盘增生杂岩的岩石一起推覆至该地区。推覆过程在上盘岩石底部形成了由上盘增生杂岩岩石和下盘前陆盆地岩石共同构成的构造混杂带,而跟随增生杂岩底界而来的造山带缝合面,则随着增生杂岩岩石的变形融入到了构造混杂带之中(图3)。这一构造混杂带和增生杂岩中俯冲阶段形成的构造混杂带并不一样,物质组成上更为复杂,形成时代也更晚。

图3 西阿尔卑斯造山带缝合面附近地层柱(据Maino and Seno, 2016修改)Fig.3 Stratigraphy column of Western Alps orogenic belt covering the suture interface (modified after Maino and Seno, 2016)

2.2 喜马拉雅造山带缝合面结构

喜马拉雅造山带同样发育因逆冲推覆构造形成的变形的缝合面(engör, 1992; Xiaoetal., 2017)。前人对这一造山带的缝合带位置多有争议。Xiaoetal.(2017)认为应当以增生杂岩底界作为缝合面的标志,通过追索增生杂岩的线索,逼近缝合面的位置(图4)。蛇绿岩、高压变质岩是增生杂岩中特征性的岩石,而这二者的出露并没有受到雅江蛇绿岩的限制,而是在雅江以南,主中央断层(MCT)以北的广大范围内零星出露。这表明俯冲阶段的增生杂岩底界很可能就是主中央断层(MCT),在碰撞阶段它承载着上盘的增生杂岩向下盘的前陆方向推覆,并在风化后形成大量的飞来峰,造成了蛇绿岩、榴辉岩在整个造山带内的零星展布(Xiaoetal., 2017)。

图4 喜马拉雅造山带构造剖面(据Xiao et al., 2017修改)Fig.4 Tectonic profile of the Himalaya orogenic belt(modified after Xiao et al., 2017)

从逆冲推覆到风化剥蚀的过程使得喜马拉雅造山带形成了类似阿尔卑斯的现象,即由于逆冲推覆和差异风化造成缝合面在地表的不连续出现(图4中橙色箭头)。因而,想要寻找记录俯冲-碰撞相关的盆地,必须在真正的下盘,即主中央断层(MCT)以南的区域进行。而在主中央断层(MCT)以北,即使有沉积盆地记录到了浊积岩或碳酸盐岩转换为浅水砂砾岩的沉积序列,也无法确定其究竟是通过构造窗暴露出来的前陆盆地,还是俯冲阶段形成的斜坡盆地,因为后者同样能够在俯冲阶段就形成类似的沉积。

2.3 东准噶尔造山后推覆构造对缝合面的改造

中亚造山带是典型的增生型造山带,一般认为其不发育强烈的碰撞造山作用,而更多体现为块体的汇聚,特别是岛弧的增生(Windleyetal., 2007; Xiaoetal., 2010, 2015; Xiao and Santosh, 2014)。然而,自中亚造山带形成至今的逆冲推覆构造依然改造了造山带和缝合面的结构。中国新疆的准噶尔盆地是一个在环准噶尔造山带基础上发育而来的背驮盆地,其基底为多条聚合的岛弧-弧前杂岩系统(Heetal., 2013; Xiaoetal., 2018)。这套背驮盆地最典型的沉积序列为一套侏罗纪红层,不整合覆盖在基底古生代造山带岩石之上(图5)。然而,在东准噶尔五彩湾地区的露头可以观察到在这套侏罗纪红层的背驮盆地之上,又推覆了来自造山带基底的志留纪砂岩-粉砂岩层序(图5),表明自侏罗纪以来的陆内变形仍然在改造原始的造山带结构。被这些推覆构造搬运的往往是古生代时增生杂岩的部分残片,因而这些构造会对缝合面的形态产生重大影响。

图5 中亚造山带东准噶尔地区古生代造山带单元与中生代背驮盆地单元无人机航拍图(a)及接触关系解译(b)图b圆圈中为地质学家和越野车比例尺Fig.5 Drone photo showing Paleozoic orogenic belt rock and Mesozoic piggy-back basin sediment from Eastern Junggar, Central Asia Orogenic Belt (a) and structure explanation (b)The circles in Fig.5b are geologist and vehicle for scale

2.4 双向俯冲系统的缝合面结构

在前文的叙述中,展示了阿尔卑斯和喜马拉雅两个造山带的缝合面结构。这二者均为单向俯冲系统,形成的缝合面结构相对简单。在类似太平洋的双向俯冲体系中,碰撞形成的造山带结构会更加复杂,如中亚造山带中就大量发育此类的情况。然而,现有研究鲜有对于双向俯冲系统缝合面结构的详细研究。因此,本节将做一个简单理论推演来预测这样情形下的缝合面结构。

图6a展示了一个理论的双向俯冲系统。在这样的体系中,发育对向的两个俯冲带,二者均有各自的上盘,即岛弧及弧前杂岩,以及下盘的大洋板片。和单向俯冲的区别在于,碰撞会导致所有的下盘岩石均被挤入地壳深部,因而不存在任何碰撞前的下盘盆地。但从俯冲阶段到碰撞阶段,仍然存在单向物源到双向物源的转换,如俯冲阶段弧前的弧前盆地,海沟-斜坡盆地转换为碰撞后的背驮盆地或造山楔楔顶盆地(图6b)。在这样的造山带中,缝合面形态可能是复杂的Z型(Xiaoetal., 2017),因而风化后会产生更多的飞来峰和构造窗;主缝合面在地表的轨迹也会呈指状交叉的形态,更加复杂。在这样的造山带中,缝合面的确定是非常困难的,需要综合比较缝合带两侧的岛弧活动历史和基底性质,利用物源分析(古水流、重矿物、砂岩和砾岩组分、碎屑锆石频谱等)追索每个逆冲构造岩片的原始归属,从而还原缝合面的位置。在涉及大陆弧和洋内弧的拼合时,还原这样的缝合面仍然是可能的(Chenetal., 2020);而当讨论洋内弧和洋内弧的拼合时,同步活动的双向俯冲系统可能无法区分。

图6 理想的双向俯冲系统从俯冲(a)到碰撞(b)的沉积盆地以及缝合面形态演化(据Xiao et al., 2017修改)Fig.6 Ideal model for the evolution of sedimentary basins and framework of suture interface from subduction (a) to collision (b) in opposite subduction system (modified after Xiao et al., 2017)

3 走滑构造对缝合面结构的影响

同逆冲推覆构造类似,走滑构造同样会改造缝合面在地表轨迹的展布。在苏鲁-大别造山带,前人依据大型断裂、蛇绿岩、高压变质岩等线索提出了多个不同的缝合带划分方案。苏鲁-大别造山带是华南向北俯冲与华北发生碰撞形成的碰撞型造山带,而华南华北地块基底具有显著的差异,表现为华南地块的岩石多含有新元古时期的年龄信息,而华北地块的岩石则多以古元古时期的年龄信息为主(田忠华, 2021)。据此,通过系统总结前人工作中的锆石年龄频谱特征,可详细构造华南-华北二者岩石的具体分布情况,从而限定缝合面位置。研究发现,这一缝合面并不沿着某条大型区域性断裂分布,也不受夹持蛇绿岩和高压变质岩岩块的断裂控制,而是在大型区域性走滑断裂围限的断夹块内部,呈波浪状近东西向延伸(图7)(田忠华, 2021)。

图7 苏鲁-大别造山带桃村断裂以东各类岩石单元出露及其分布特征(a)及抽象构造模式(b)(据田忠华, 2021修改)Fig.7 The exposure and distribution pattern of various rock units to the east of the Taocun fault (a) and ideal tectonic model (b)(modified after Tian, 2021)

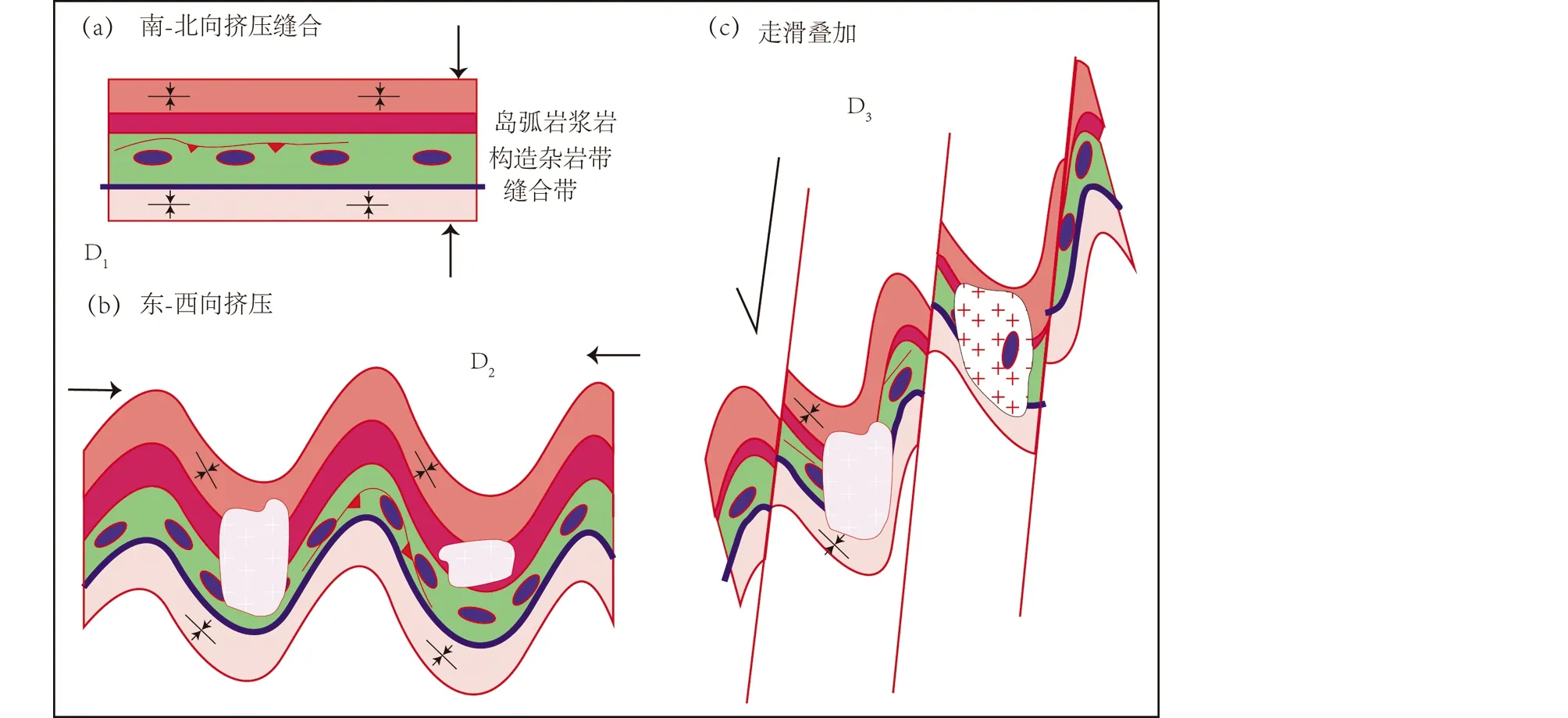

这一特殊的缝合面形态源自该地区复杂的多期次构造叠加改造(图8)(田忠华, 2021):早期大别-苏鲁造山带在三叠纪形成时,可能发育有简单的、近东西向展布的缝合面(图8a);随后,侏罗-白垩纪期间受古太平洋向西俯冲影响,东西向挤压的应力场使得缝合面在地表的轨迹发生了褶皱,形成了近东西向延伸的波浪状形态(图8b);最后,郯庐断裂的活动在这一区域形成了一系列平行的北北东向左行走滑断裂,穿切了已经变形的缝合面,并最终形成了现今看到的缝合面样式(图8c)。

图8 缝合带形成及改造过程(据田忠华, 2021修改)Fig.8 The formation and deformation of suture (modified after Tian, 2021)

4 讨论

4.1 缝合面的递进变形与识别

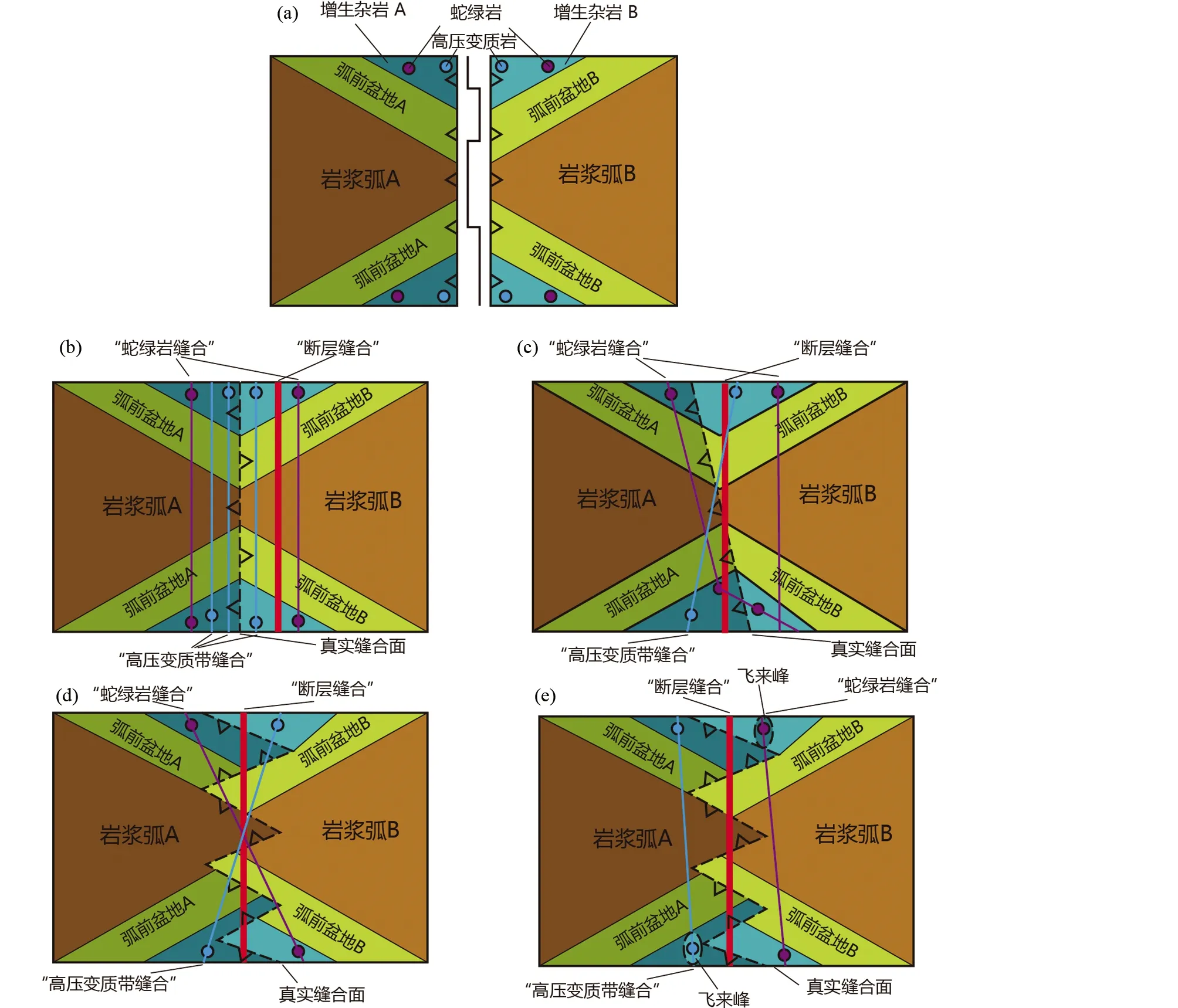

造山带中各岩石单元的变形是递进的,因而随着增生杂岩的变形,处于增生杂岩底部缝合面也会发生递进变形(图9)。综合上述案例和理论分析,在此给出理论性地缝合面演化模式。以单向俯冲系统为例,在俯冲阶段,俯冲带上盘形成增生杂岩和岛弧,二者之间发育弧前盆地,增生杂岩之上发育斜坡盆地;俯冲带下盘形成被动陆缘沉积;二者之间被主滑脱面区分(图9a)。碰撞开始后,首先会沿着原俯冲带的主滑脱面形成平直的缝合面,上盘盆地变为背驮盆地,下盘发育前陆盆地(图9b)。随着变形的持续,上盘造山楔向下盘方向推覆(图9c),并在二者之间形成无序逆冲断层(out of sequence thrust),导致缝合带在地表的逐渐复杂化,形成指状交叉的形态(图9d)。最后,强烈隆升后的风化作用破坏了在整个造山带顶部的造山带,形成一系列飞来峰和构造窗,加剧了缝合面的复杂性,在地表形成多个缝合面的出露点(图9e)。蛇绿岩、高压变质岩、以及大型断裂,都不能准确地指示缝合面的精确位置。

图9 单向俯冲系统中缝合面形态及其演化图(a)到图(e)展示了从俯冲到碰撞过程中缝合面在地表形态的变化过程Fig.9 The style and evolution of the suture interface in a single subduction systemFrom Fig.9a to Fig.9e showing the projection of the suture interface on the surface in progressing deformation from subduction to collision

而在双向俯冲系统中,不存在初始的下盘盆地,两个对应的上盘各自发育弧前盆地和海沟-斜坡盆地(图10a)。随着碰撞开始,原来的两个主滑脱面逐渐融合,形成相对平直的缝合面(图10b),其深部结构可能为Z型。随着碰撞过程发育,二者之间形成相对的上盘和下盘,位于上盘的造山楔单元开始向对盘推覆(图10c)。随后,无序逆冲断层(out of sequence thrust)的发育造成缝合面的形态褶皱、破碎进而形成指状交叉的地表轨迹(图10d),最后隆升-风化形成一系列飞来峰和构造窗,在地表形成多个缝合面的出露点。双向俯冲系统中,蛇绿岩、高压变质岩、以及大型断裂,同样不能准确地指示缝合面的精确位置。而且两个增生楔之间的拼合会造成原本从属于二者的蛇绿岩、高压变质岩推覆体互相插入对方之中,形成复杂的交织结构。因而,以蛇绿岩、高压变质岩作为缝合带标志划定缝合带可能会产生较大的不确定性。

图10 双向俯冲系统中缝合面形态及演化图(a)到图(e)展示了从俯冲到碰撞过程中缝合面在地表形态的变化过程Fig.10 The style and evolution of the suture interface in opposite subduction systemFrom Fig.10a to Fig.10e showing the projection of the suture interface on the surface in progressing deformation from subduction to collision

因此,不论是单向俯冲还是双向俯冲,平直的、清晰的缝合面其实只是碰撞发生一瞬间才会理论上存在的情况。大部分情况下,造山带都经历了漫长的演化,长期的挤压变形和风化剥蚀作用使得缝合面在地表的出露异常复杂。简单利用蛇绿岩、高压变质岩等岩石学标志去标识理想状态下的平直缝合面,会导致很大的不确定性。特别是对紧邻缝合面的前陆盆地而言,其盆地记录对解析造山带最为重要,但如果缝合面位置判定错误,则很难识别出对应的盆地性质。

4.2 缝合面位置与沉积盆地的性质

图11展示了不同缝合面位置的解释方案对特定沉积盆地性质判别的影响,左侧列为不考虑缝合面变形,仅以岩石学标志寻找缝合面的情况;右侧列为考虑缝合面变形,且以增生杂岩底界逼近缝合面的情况。如仅仅以蛇绿岩和高压变质岩寻找缝合面,则图11b中的斜坡盆地可能被错误识别为图11a中的前陆盆地。在缝合面发生变形、增生杂岩岩石向前陆方向推覆时,可能造成缝合面位置和盆地性质的进一步误判。如在图11c中,依靠高压变质岩和蛇绿岩锁定缝合面位置,则图中沉积盆地性质为斜坡盆地;但如果高压变质岩和蛇绿岩如前文讨论,是推覆到前陆之上的飞来峰,则图11d中的沉积盆地性质实际上应为前陆盆地。同样,沉积盆地自身也可能随着其基底一起发生推覆。如图11e中所示的盆地,简单解读为前陆盆地,但在图11f中,它可能是伴随增生杂岩基底的碎片被推覆下盘之上的斜坡盆地。因此,基于缝合面变形的理论结构,还原经历复杂变形过程后的缝合面位置,对于造山带解析,特别是沉积盆地背景判定具有非常现实的意义。

图11 不同的缝合面位置对造山带中盆地性质解读的影响每行左右为对应关系(a-b、c-d、e-f),左侧列为不考虑缝合面变形使用岩石学标志判别缝合面的情况,右侧列为考虑缝合面变形且以增生杂岩底界逼近缝合面的情况Fig.11 Cartoons showing different locations of the suture leading to different interpretations of the nature of the basin in orogenic beltNote that each line is showing two compared case (a-b, c-d, e-f). The sutures in the left is determined by simple, undeformed suture with lithological indicators such as ophiolites and HP rocks; while the sutures in the right is determined by tracking the bottom of the accretionary complex and considering the possibility of a deformed suture

由于增生杂岩中超过80%的体积都是浊积岩构成的连续单元(Isozakietal., 1990),因而当增生杂岩组分发生位移,其连续单元浊积岩推覆到了同样以浊积岩为特征的被动陆缘地层之上时,二者非常难以区分。寻找出露更广泛的OPS下段岩石(Wakita,2021;闫臻等,2021),是划分增生杂岩展布,识别这些伴随缝合面变形形成的飞来峰、构造窗构造的关键。

当找到缝合面的位置后,就可以利用它来展开造山带中挤压变形的地层,还原俯冲阶段上盘和下盘的沉积盆地,读取沉积序列中的造山带演化记录。俯冲阶段,位于俯冲带上盘的盆地从海沟至弧后依次为,海沟盆地、斜坡盆地、弧前盆地、弧背前陆盆地或弧后盆地(李继亮等, 2013;闫臻等,2018),它们碰撞前均位于俯冲带主滑脱面之上,很容易接收来自岛弧岩浆活动提供的大量物源供给。而下盘外来陆块的被动大陆边缘在足够靠近海沟之前,都很难接受上盘岛弧的物源输入。碰撞后,主滑脱面,也即增生杂岩的底界转化为缝合面,弧前盆地和海沟-斜坡盆地转换为背驮盆地或造山楔楔顶盆地,接收双向物源;下盘被动陆缘上发育前陆盆地,接收双向物源(图12左侧)(Ingersoll, 1988)。因而,找到了缝合面,实际上就可以沿着缝合面追索上述一系列盆地;反之,如前文所述,错误的缝合面位置会导致错误的盆地性质判别,特别是前陆盆地,进而引起错误的构造历史还原。

图12 俯冲阶段和碰撞阶段的物源混合情况示意(据Dewey, 1977修改)Fig.12 Cartoon showing provenance mixing in collision and subduction stage (modified after Dewey, 1977)

然而必须强调,在实际情况中,沉积盆地的物源变化和碰撞的关系可能比上述理论推演更为复杂。图12右侧展示了可能的俯冲阶段的物源混合途径,即俯冲仍在发生,大洋仍然存在的时候,由于巨型的海底扇和等深流等因素,使得上下两盘的物源跨越了上千千米的洋盆的阻隔,汇合在被动陆缘或海沟盆地处。这时,这些盆地内出现的双向物源并不能指示碰撞已经发生了。因而,必须强调,在应用物源分析解析造山带时,出现双向物源与发生碰撞之间的逻辑关系为必要不充分条件。如果物源没有混合,则大洋仍然存在;反之,物源发生了混合,可能是由于构造事件,也可能是一些沉积古地理因素造成的假信号,必须慎重对待(Xiaoetal., 2017)。详细的盆地分析,特别是古水流的还原,是有效应用物源分析工具的前提。

5 结论

缝合面是造山带结构中的关键界面,对于限定造山带演化过程中发育的沉积盆地的性质具有非常重要的作用。缝合面由俯冲阶段的主滑脱面演化而来,是增生杂岩的底界。蛇绿岩、高压变质岩、和大型断裂不能用于指示缝合面的精确位置。不同于相对平直的主滑脱面,缝合面的形态可以在碰撞过程中,甚至碰撞后由于逆冲推覆过程和走滑过程被改造。经历风化过程后,会造成缝合面在地表的形态呈复杂的指状交叉的特征,甚至由于飞来峰和构造窗的出现而呈现多个出露点。在解析造山带结构,特别是进行沉积大地构造研究时,缝合面的复杂形态必须要得到重视。准确的缝合面位置对于判别造山带中沉积盆地的性质至关重要。

致谢中国地质科学院地质研究所闫臻研究员和中国科学院地质与地球物理研究所宋东方副研究员认真审阅了本文,并提供了诸多宝贵的建设性意见,在此表示衷心感谢!

谨以此文深切缅怀李继亮先生,感念先生对沉积大地构造学研究的卓越贡献。