国际自然保护地总体管理规划的演进、特征与趋势分析

赵智聪 彭家园 杨 锐*

(1. 清华大学建筑学院,北京 100083;2. 清华大学国家公园研究院,北京 100083)

自然保护地规划是国土空间规划中以自然保护为首要目标的专项规划,在维护国家生态安全方面发挥着重要的作用。2019年6月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》(以下简称《指导意见》),提出“建立以国家公园为主体的自然保护地体系”,并从自然保护地体系建设、管理体制、发展机制、监督考核机制、保障措施等方面提出了相应要求[1]。《指导意见》的发布标志着中国自然保护地体系进入全面深化改革的新阶段[2]。其中,能否建立起顺畅、高效的规划管理体制是目前自然保护地体系改革需要解决的关键问题,关系着自然保护地规划作为生态文明制度建设的重要技术手段能否发挥更好的作用[3]。

在自然保护地体系改革进程的关键时期,回顾国际上自然保护地管理规划(Management Plan)的发展脉络,有助于我们借鉴历史经验教训,在分析现状特征的基础上展望未来趋势,为构建中国自然保护地规划体系奠定基础。国际上,尽管各国在同一层次上的规划名称不尽相同,但对“总体管理规划”(General Management Plan, GMP)的地位、作用、内容和名称的认识已经形成了国际惯例。中国自然保护地体系尚未整合完成,各类自然保护地规划体制和主体内容尚未规范统一,仍然存在“自然保护区总体规划”“风景名胜区总体规划”“森林公园总体设计”“世界遗产地保护管理规划”等多种名称。本文采用“总体管理规划”的名称,对应于中国各类自然保护地的“总体规划”层次,讨论其历史演进、现状特征和未来趋势,以期为中国自然保护地规划提供借鉴。

1 自然保护地总体管理规划的早期实践

1.1 美国国家公园管理局的早期规划

从国际经验来看,美国是第一个建立国家公园的国家,同时也是最早采用“总体规划”指导国家公园保护和建设的国家[4]。

20世纪30年代,一系列法案和行政命令扩大了国家公园管理局的管辖范围,并开始对这些区域进行规划,同一时期,美国国家公园管理局

(National Park Service,NPS)的规划和设计部门开始制定总体规划(Master Plan),提出发展建议。这些总体规划包括阐述性文本和一系列拟建设项目的图纸[5]。总体规划文本封面和规划图纸通常具有很高的艺术性,带有手绘插图或手绘彩色风景画。有评论认为,早期的“规划图和国家公园的风景一样美”(图1至图4)。

图1 维克斯堡国家军事公园1936年总体规划封面Fig.1VicksburgNationalMilitaryParkMaster Plancoversheet,1936

图2 维克斯堡国家军事公园1939年总体规划封面Fig.2VicksburgNationalMilitaryParkMaster Plancoversheet,1939

图4 恐龙国家纪念碑1939年总体规划封面Fig.4DinosaurNationalMonumentMaster Plancoversheet,1939

美国第一份国家公园总体规划是1929年瑞尼尔山国家公园(Mount Rainier National Park)总体规划,由1933年开始担任NPS规划和设计部门负责人的风景园林师托马斯·查尔默斯·文特(Thomas Chalmers Vint)主持编制。瑞尼尔山国家公园位于华盛顿州,面积约为956 km2。规划关注了国家公园的保护监测和游客体验。文特强调了总体规划对公园保护管理的指导意义:“总体规划的作用是引导管辖范围内土地的使用方式。每一个项目,无论是道路、建筑还是营地建设都必须经过批准。是否符合总体规划是批准与否的重要依据。”他在1928年一份报告中指出,“这项工作与保护原生景观有关,涉及到在现有的景观中选址建造社区、建筑等”[5]。美国国家公园发展初期总体规划的规划内容以设施建设、维护视觉景观为主,注重物质形态,考虑公园设施的同时还会关注自然环境。

图3 恐龙国家纪念碑1940年总体规划封面Fig.3DinosaurNationalMonumentMaster Plancoversheet,1940

1.2 从“总体规划”到“总体管理规划”

20世纪60年代后美国生态保护运动社会背景下,《国家环境政策法》(National Environmental Policy Act,NEPA)的通过,推进美国国家公园体系的规划向科学化、综合化迈进。1971年,美国国家公园管理局丹佛服务中心(Denver Service Center)成立,加快了规划科学化发展的进程。

总体规划是管理规划的前身。1977年爱迪思维克(Eidsvik)认为,“总体规划”一词缺乏规划的实际持续性,应被替换为“管理规划”[6]。20世纪70年代后,“总体规划”已经很少使用。总体管理规划成为多数国家的主要规划成果,为管理者就保护地现在以及未来的管理活动提供了指导。保护地规划的研究问题从如何建设转变为如何管理,开始引入多学科参与规划的制定过程[7]。

2 自然保护地总体管理规划的现状特征

2.1 规划体系:地位突出,承上启下

从各国规划体系总结来看,各国对总体管理规划有相似的定位,并强调了其重要性。总体管理规划作为一个长期发展战略指南,承接国家和区域政策战略和法律法规。在世界自然保护联盟(International Union for Conservation of Nature,IUCN)发布的《保护地管理规划指南》(Guidelines for Management Planning of Protected Areas)中提到制定保护地管理规划时,需执行来自国家保护地系统规划的相关建议,并应符合国际公约中的相关条款[6]。因此总体管理规划对全局有控制性作用,被视为管理自然保护地单元的根本性文件,总领其他专项规划和实施计划的编制,是项目批准和实施的重要依据,起到承上启下的作用。美国、新西兰等国家在法律体系中也规定了国家公园总体管理规划的必要性,为其制定提供了法律支持。

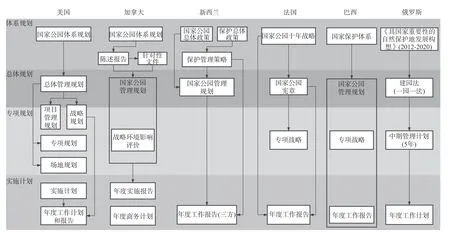

在不同国家,自然保护地总体管理规划的名称虽不尽相同,但规划地位和作用类似,以下选取部分较为有代表性国家的自然保护地总体管理规划进行阐述与分析(图5)。

图5 部分国家保护地规划体系Fig.5Theplanningsystemsofsomecountries'nationalprotectedarea

总体管理规划是美国国家公园管理局用于管理单个国家公园(或保护地)的根本性规划文件,是法律明确要求的唯一规划性文件[4]。总体管理规划编制完成后,各国家公园根据自己的需求编制其他层级的规划,其他规划在总体管理规划指导下制定,与管理目标和策略保持一致,对总体管理规划进行补充。

加拿大国家公园规划体系遵循《国家公园管理局管理规划导则》(Parks Canada Guiding Principles and Operational Policies)的规定,在总体规划这一层级上,包括陈述报告、针对性文件、总体管理规划等基本文件。这三者应向上承接《国家公园体系规划》的要求,向下指导年度实施报告的编制。总体管理规划的编制受相关法律约束[8]。

新西兰保护地规划体系也具有明显的层次性。在《保护法》和《国家公园法》要求下,新西兰制定了《国家公园总体政策》和《保护总体政策》,这两份“总体政策”为国家公园管理和全国各区域的自然保护地提供了框架性的政策指导,相当于体系规划层面的基本政策[9]。1980年《国家公园法》(National Parks Act)要求,每一国家公园必须制定其“保护管理规划”,即为总体管理规划层面的规划。各国家公园的“保护管理规划”是执行保护管理策略的主要规划,以10年为一周期。

2007年法国环境部发布《关于国家公园基本执行原则的决议》,该文件确定了国家公园的主要目标、建立原则和管理策略。每个国家公园的成立都需要经过法国议会,并且以法令的形式单独立法。针对单个国家公园,国家公园宪章是国家公园保护管理的纲领性文件。从宏观的角度出发,将规划分为“总目标−方针−子目标−具体措施”四个层级,进一步指导规章管理制度的制定。规章制度手册则从微观的角度确定了具体管理实施方式[10]。

俄罗斯自然保护地规划由体系规划层面的文件《具有国家重要性的自然保护地发展构想(2012−2020年)》指导,该文件确定了俄罗斯自然保护地发展方向和基本格局,并列出了国家级重要自然保护地名录。在保护地体系下,每个国家公园有各自的“建园法”。建园法要载明国家公园的详细特征和功能分区,确立国家公园的边界、任务和详细的保护管理规定、列明可开展的活动,作用相当于总体管理规划[4]。在各国家公园“建园法”的框架和要求下,各国家公园编制为期5年的中期管理计划和每年度的年度管理计划。

2.2 规划内容:阐述价值,确定目标,明确分区,强调监测

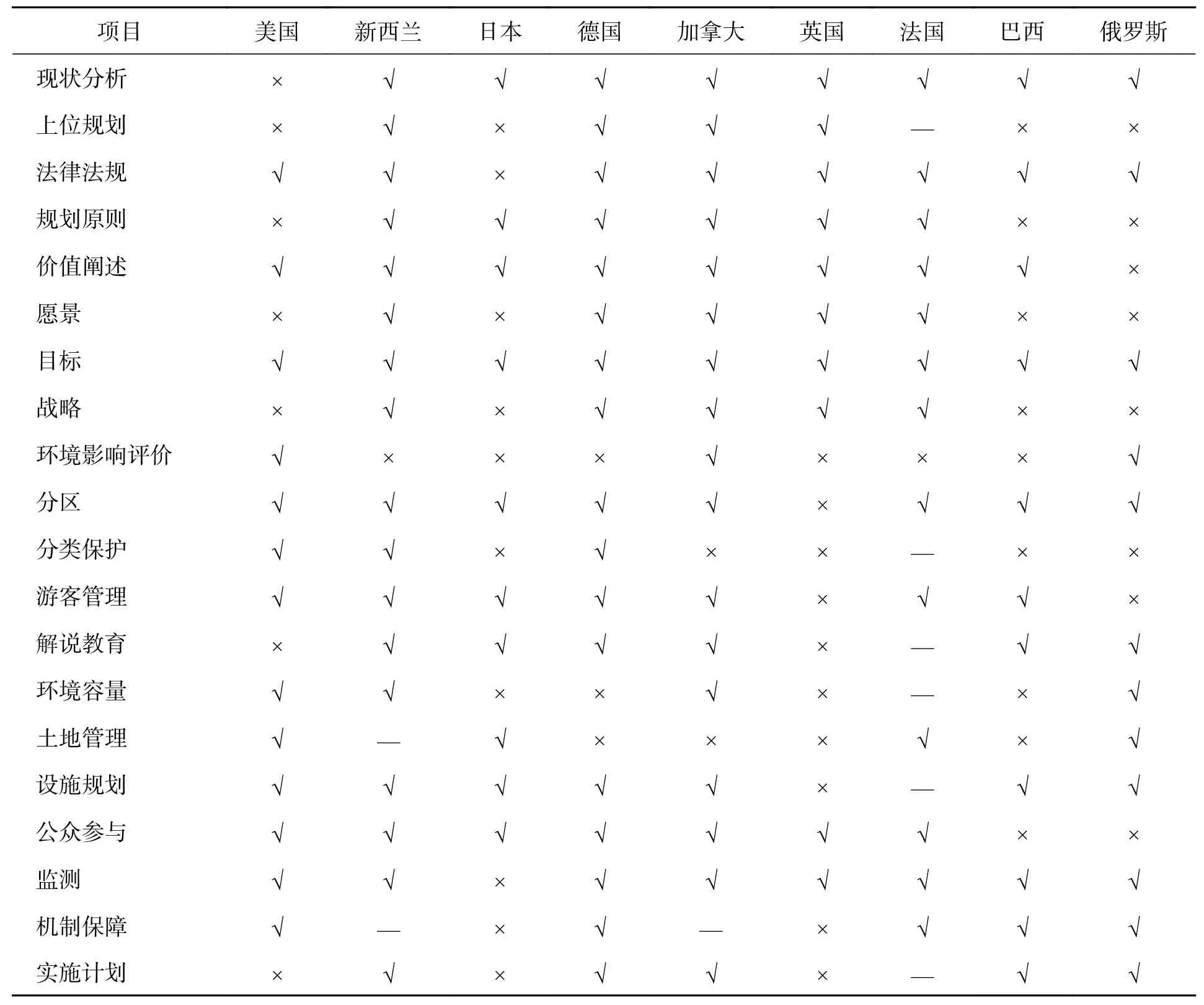

通过对各国国家公园总体管理规划内容的分析,发现各国总体管理规划结构框架和各章节内容虽然略有不同,关注重点根据各国国家公园具体需求而定,但绝大多数国家公园规划内容都包含价值阐述、目标、分区、监测四个方面(表1)。

表1 部分国家的国家公园管理规划内容比较Table1Comparisonofthecontentsofsomecountries’nationalparkmanagementplan

关于价值阐述,各国的用词和表述方式不同,但本质上均为对国家公园的价值识别和分析。比如,美国国家公园管理规划中的“基础文件”(Foundation Document),即为对国家公园价值的阐述,主要包括对国家公园价值和保护对象的阐述与空间落位,以确保自然文化资源获得长期保护。加拿大国家公园管理规划中的“陈述报告”(State of Report)、英国国家公园管理规划中的

“国家公园的关键特征和特质”(Key Characteristics and Special Qualities)等,都强调了应首先明确国家公园具有的价值、特征等基础性内容。

各国管理规划文本具有相似的逻辑,从国家公园概况和价值阐述入手,明确规划愿景、目的或原则,基于现状或价值评估问题的分析,提出规划需解决的关键问题,之后叙述分区规划,以及从访客管理、解说教育、设施规划、公众参与等多个角度出发的具体管理策略和措施,最后进行环境影响监测和评估。

2.3 规划程序:不同范式,不断发展

自然保护地总体管理规划程序的历史演进过程表现为综合理性规划(Rational-comprehensive Planning)、适应性规划(Adaptive Planning)和参与式规划(Participatory Planning)三种范式,虽然这些规划程序的出现有先后顺序,但目前这三种范式通常都会结合使用。

2.3.1 范式1:综合理性规划

综合理性规划是主流、传统的规划程序,其他规划方法由其延伸发展而来的。综合理性规划一般由专业人员与政府主导,从系统全面的角度看问题,基于现状条件和目标做出理性/逻辑的决定,尝试找出最佳的解决方案。

综合理性规划主要包括七个程序,分别是对所审查的系统进行全面记录和现状分析、阐明目的和设定目标、确定可用资源和制约因素、设计替代解决方案或行动方案、预测这些替代方案的可能结果、评估结果可能带来的影响、选择一项或多项分析认为最能实现目标的行动[11,12]。综合理性规划往往是线性的,使用概念或数学模型将目标与行动联系起来。但同时这种规划方法也依赖现状条件数据和评价技术的准确性。

2.3.2 范式2:适应性规划

在多数情况下,规划人员没有足够的信息来确定规划问题的最优答案,因此需要根据有限的可用信息制定规划。适应性规划是应对各类系统变化挑战的一种规划方法。这种规划范式与综合理性规划相比,更强调应不断整合新的信息,为达到规划的目标需要根据不断变化的形势条件反复审查和修订,从而调整相应的管理对策,它更加注重灵活性。适应性规划通过对全局的分析来确定规划的关键点,关注规划中的特定问题进行管理干预。适应性规划更强调研究生态系统、社会系统以及土地和自然资源使用之间不断变化的关系,规划决策取决于当时特定情况下规划人员对不同假设的分析。这种规划方式需要长期监测数据以及明确的可监测的指标作为决策基础,也对规划者的管理能力提出了更高要求。

适应性规划的关键要素包括以下三点。1)提出假设:假设不同的管理措施,以达到预期的结果;2)适应:系统地利用通过监测获得的信息,采取行动,提高管理的效率和效力;3)学习:系统地记录实施计划、过程和结果,将经验教训纳入规划,以便未来规划者对以往规划的学习[11]。

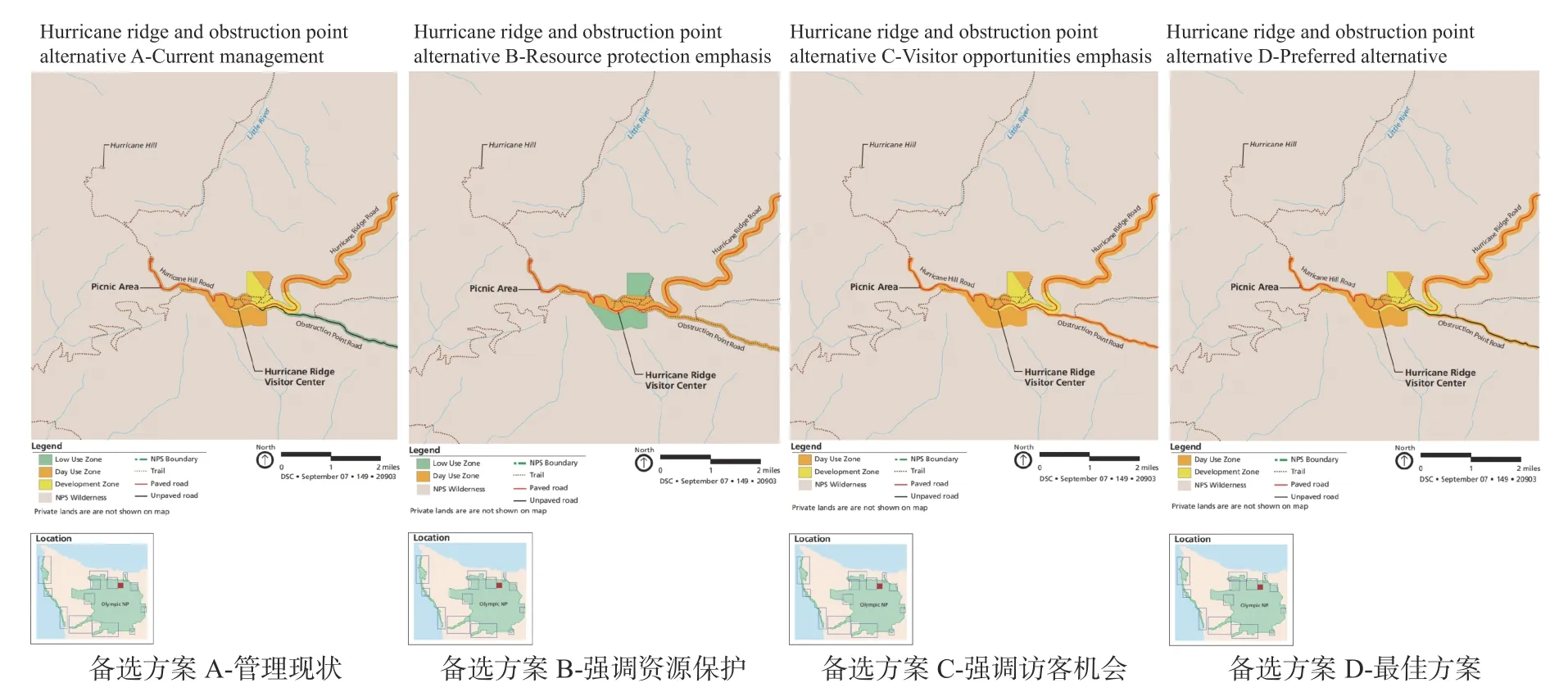

以美国《奥林匹克国家公园总体管理计划和环境影响声明》(Olympic National Park Final General Management Plan and Environmental Impact Statement)为例进行说明(图6)。该规划发布了每个分区规划的4个备选方案。这些备选方案都满足管理规划目标,但有不同侧重点并强调了不同的优先事项,回应了公众在公开咨询过程中关注的问题[13]。这些备选方案针对资源保护、解说教育、访客管理和设施、土地保护和边界以及公园的运营管理等内容提出了相应的管理策略[14]。

图6 奥林匹克国家公园规划的备选方案Fig.6OptionsfortheplanningoftheOlympicNationalPark

2.3.3 范式3:参与式规划

参与式规划强调利益相关者的参与和决策。目前,社区参与已经从单纯的提供信息或收集意见的客体转变为与规划过程的积极互动,以及与参与者建立良好的合作伙伴关系。参与规划的过程意味着不断的谈判和协调,以达成一致的目标,共同解决或应对问题与风险,这种方式有利于促进利益相关者对保护地价值和问题的理解,并接受规划中提出的管理解决方案[15],减少管理过程中可能出现的矛盾冲突,使保护地和社区之间建立更紧密的联系。参与式规划方式广泛收集各方意见,提高了决策的质量和完整性,帮助规划取得更好的成果。同时,为保证规划的有效性,参与式规划过程中需要明确利益相关方是谁、各方参与机制、采用的规划方式和决策机制,以保证各群体的有效参与。

在尼加拉瓜博萨瓦斯生物圈保护区管理规划(Bosawás Biosphere Reserve)中尼加拉瓜环境与自然资源部(Ministry of the Environment and Natural Resources,MARENA)在森林农田机构(Forest and Farm Facility,FFF)的协助下加强公共机构、社区、私营公司和生产组织等利益相关方之间的跨部门协调,多方参与下制定了博萨瓦斯生物圈保护区的环境保护和社会管理框架(Marco de Gestión Ambiental y Social,MGAS)[16],将森林和农场政策纳入生物圈保护区生产战略,很大程度减轻了农业扩张带来的自然资源压力,缓解了土地纠纷和文化冲突。同时在马扬格纳地区,通过原住民与地方政府协调制定的原住民领地发展计划(Development Plans of Indigenous Territories),促进了自然资源的可持续利用和古老文化的振兴[17]。

2.4 规划技术:科学驱动,学科融汇

自然保护地的管理是一个系统问题,总体管理规划制定过程中通常会集结多个专业背景的科学团队,为多学科融贯的规划方法提供技术指导,丰富保护管理的内容和手段。比如,美国国家公园基础文件是由公园工作人员和各领域的专家共同制定的,是多方数据和研究信息的汇编整合,对信息提炼和集中后,确定自然保护地的关键属性[15]。

随着时间的推移,生态学和其他学科(如社会学和经济学)的交叉研究成果已经成功地运用到如今的自然保护地规划当中,自然保护地管理规划不断被新的技术方法重新定义。实践过程中规划者对科学规划的理解不断深入,也逐渐了解各种技术方法的特征。多数规划过程都会融入科学技术方法进行分析评估与影响监测,研究结论会成为管理决策的重要科学依据。

面对自然和社会系统间的复杂关系,现已有多种技术方法应用到规划过程中,如“追踪工具”,快速评估和优先性确定方法,优化遗产(Enhancing our Heritage, EoH),“可接受改变极限”理论(Limits of Acceptable Change,LAC),“游憩机会光谱”技术(Recreation Opportunity Spectrum,ROS),“访客体验与资源保护”管理框架(Visitor Experience Resource Protection, VERP)等。这些方法分别从不同层级、不同角度确定如何保护和利用自然保护地,并确定适当的管理措施。

3 自然保护地总体管理规划的未来趋势

总体管理规划建立在自然背景和社会背景之上,而自然环境本身具有复杂性,气候、生态系统都在不断发生变化,同时由于人类活动纷繁复杂,自然和社会系统之间的关系也互相交织影响。各系统间的复杂性和不确定性影响着决策者对未来的规划。这种不确定性导致实时数据和信息获取困难,而规划决策需要在有限的时间内做出,不可能完全掌握所有影响决策的信息,除此之外,自然保护地总体管理规划需要面对资源分配和利益协调,其中会涉及相互冲突的价值观,需解决潜在的矛盾和风险。面对这些问题,如何合理规划是自然保护地规划所面临的挑战。

面对规划复杂性、不确定性、变化和冲突等问题,自然保护地总体管理规划表现出以下趋势。

3.1 结构性与灵活性

自然保护地总体管理规划作为自然保护地管理的根本性文件,应具有很强的全局观念,面对众多需要解决的问题,严谨的规划结构是规划具有正确逻辑的保障。

结构性的规划按照特定工作程序展开,按照“价值阐述−问题分析−目标制定−规划策略”等特定规划内容层层推进,形成一个连续的、动态的循环。结构性的规划有助于明确规划过程中的目标、问题、措施之间的联系,提升规划的有效性,同时也帮助人们理解规划决策的理论基础。

在逻辑框架下,管理规划并非一成不变,它需要有足够的灵活性以应对实际操作中的种种变化。管理规划是一个持续的动态过程,而非静态的[6]。规划者需在规划时间段内根据资源现状和实践经验对管理措施进行适时修改。准确而有时效性的基础资料数据库是规划灵活性的保障和基础。美国各国家公园“基础文件”下设公园地图集(Park Atlas)(图7)。地图集是一个以地理信息系统为基础的数据库,提供了对公园管理重要的地理数据要素,如自然和文化资源、访客使用模式、设施和公园区域环境。另外,它还会根据需要更新或添加新的要素,为规划决策提供便利[15]。

图7 红杉和国王峡谷公园的地图集Fig.7AtlasofSequoiaandKingsCanyonPark

3.2 系统性与科学性

随着科学的进步,对各系统间相互作用的理解加深,管理规划关注的内容不断扩大。传统的规划方法可能侧重于维持当前的条件(如本地物种的组成和丰度)或提升系统效益(如最大的可持续产量),而新的规划中则更多地关注理想的自然与社会系统运作机制。例如,从关注濒危物种保护转变为关注重要物种及其栖息地,从预测模型转变为综合社会经济文化属性的评估模型,从僵化的政府协调的体制结构转变为跨机构和社区的参与性规划[11]。对问题的分析评估更加综合系统,管理方式灵活多样。规划人员的视野不仅聚焦于眼下,更关注长远未来的发展。

规划系统性还体现在规划研究尺度多维化,从不同层次指导规划管理,在初步宏观系统性分析中解决战略问题,在随后的研究中分析特定区域的建议和影响。

另外,数字技术对各行业的支持力度日渐增强,数字技术在规划领域的应用不断拓展。目前以地理信息系统为基础的规划研究已经十分普遍。人工智能、大数据、建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)、数字孪生等前沿数字科技的不断涌现[17],给未来自然保护地规划带来了更多的可能性。

3.3 整合性与针对性

自然保护地管理规划具有全局观,面对复杂问题综合考虑,针对特殊问题特殊对待,根据保护地实际条件确定规划目标愿景。

针对保护地地域特征,整合自然系统与文化社会经济系统,综合考虑自然保护地内各类自然要素与人文要素以确定管理战略;针对管理需求,整合自然科学技术手段与社会经济手段,使自然科学和社会科学在管理规划中有机结合,奠定管理基础,调控管理过程;针对冲突和不同需求,整合政府主导与利益相关者参与,收集利益诉求,建立有效的协商机制以及科学高效的合作模式;针对管理问题,整合技术手段与能力建设内容,加强人才队伍建设,引入多学科背景专业人员,提升研究机构参与水平,深度引入先进技术支持管理规划。