鄂西南土司体育文化寻绎研究

王 帅 路国华 杨惠兰

长江大学教育与体育学院,湖北 荆州 434023

1 前言

一种文化从产生、发展、衰落、再创新到再发展是一个漫长的过程,在这其中会受到特殊地域、特殊时期、特殊政治经济背景等的影响,因此对于处于鄂西南这个特殊地域的土司体育文化的历史探究也不能割裂诸多因素对其造成的影响。这样才能在了解这种特殊文化的复杂内涵的基础上推动现代社会对土司文化的继承和发展。

2 鄂西南土司体育文化属性

地域性,任何民族都不是孤立存在的,总是会受到特定地域其他民族政治、经济、文化等各方面的影响,民族文化自然也会受到诸多复杂因素的影响。鄂西南特殊的地理环境造就土司文化浓厚的地域特色,这在摆手舞、撒尔嗬、肉连响等土司体育舞蹈的展现形式中就可见一斑,在特殊的地域中形成的民族体育具有很明显的识别度。民族性,鄂西南是土家族、苗族、侗族、汉族等民族的聚居地,

长期的杂居生活,使得鄂西南土司文化内容丰富,种类繁多,单就体育文化来说,就具有鲜明的民族特色。丰富性,传统文化的确在传承的过程中展现的更多的是精神层面的内容,但是如果将精神文化的载体仅仅理解为各种典籍、体育动作形式等宏观表面内容在一定层面上就局限了民族体育的内涵。李莹、李雨衡在《土司体育文化理论建构研究》中将土司体育文化分为四种:体育物质文化,指展现体育文化的物质形态,如恩施土司城、摆手堂等;体育制度文化,即土司统治时期形成的成文法以及各种习惯法;体育精神文化,即为了维护土司统治以及安抚民心而表现出来各种意识形态以及体育行为文化,即通过行为方式表现出来的文化形态。

3 鄂西南土司体育文化与地理环境

在《风俗通义》和《汉书》等著作中都曾提到过“百里不同风,千里不同俗,户异政,人殊服”。说明不同的地理环境,甚至是同一地理环境由于地域广阔也会存在民风民俗的差异。一是武陵山区复杂的地形使得村落之间、村民之间相对分散的居住特点,造成文化地缘性的差异,地处鄂西南的地区,是绝大多数土家族和一部分苗族的世居地,侗族等其他民族则是在不同的历史时期迁进来的。鄂西南地区地形复杂,以山地居多,同时物广人稀,因此很多活动都是以集体形式进行的,通常是一个村寨或者几个村寨一起进行,而这些村寨通常会形成相对独特的民族文化,板凳龙就是一个很好的例子,“板凳龙”由龙头、龙身、龙爪三部分组成,利用三脚高凳和竹片一起进行,活动的很多材料都是就地取材,简单便利,既起到了娱乐的作用同时又加深了民族感情,利于民众团结。[1]二是鄂西南地区地理环境较为封闭,与外界的联系较少,在地区内存在着民族融合的现象,以武术为例:土家族的拳术,多攻打近攻,动作迅疾,拳势猛烈,刚劲有力;而苗族的拳术则气势刚烈,步伐稳健,招法多变。[2]可以看出,虽然苗拳和土家族的拳术存在着不同的特色,但是境内的民族并不是互相割裂存在的,互相之间在交流过程中存在着相互改进的方面,因而两种拳术也呈现着相似之处,而这也是当地的地理环境和人文环境共同造就的结果。三是在特殊地理环境基础上形成的勇猛好斗的图腾文化,在鄂西南地区内巴人是土家人的主要构成,因此土家文化和巴文化是一脉相承又互相衍生的,在鄂西南的众多景点中都有迹可循,例如在清江附近的“巴公山”“巴公溪”等都可以看出来两者的相互影响。同时在精神文化层面,巴文化的图腾崇拜也渐渐的深入鄂西南各民族的心中,其中尤以白虎崇拜著称,例如恩施市、利川市、宣恩市的很多地方都冠以“白虎堡”“白虎山”等地名。巴人的后裔土家人就曾经在其为逝者送丧时跳的撒尔嗬中体现出“猛虎下山”“抱虎头”等通过击掌、撞肘、扑跃动作等模仿白虎的动作形态。[3]四是土司治下的鄂西南地区在古代属于边疆蛮荒地带,相对于武夷山地区、黄土高原地区的土司统治而言,内外压力相对较大,因此出于统治需要形成的尚武文化,这也是古代土司为了保卫边疆必须进行的一项措施,例如明朝崇祯统治时期兵部尚书张凤翼就曾对恩施地区的士兵制度进行评价到“施州士兵,颇称勇敢,登崖涉颠,如履平地,要剿依山之贼,非依彼不可”,其中更是涌现了许多民族英雄,巴蔓子将军、罗荣光将军、鹤峰的“范家五将”等,这体现了土家文化中含有的深厚的民族情怀以及顽强进取、积极上进的品质。

4 鄂西南土司体育文化与生产劳动

生产力决定生产关系,元明清时期的中国采用的经济模式依然主要是小农经济,因此生产力发展相对稳定和缓慢,而且在这一时期国家经济相对强盛,民众除了日常的生产活动之外有了一定的时间来创造和发展土司体育。因此在劳动之余,更是将劳动过程以体育舞蹈的形式展示生产劳动的过程、丰收后的喜悦甚至形成了一定的风俗习惯。

土家族的“舍巴日”,即汉译的摆手舞,就是反映生产劳动的一个很好的例子,古老的土家摆手舞是土家人们在生产劳作、获得丰收之后用以祭祀祖先、敬谢天地的祭祀舞蹈,展现土家族人民的农事、狩猎、生活景象,例如其中的“犀牛看月”“赶猴子”等舞蹈形式与狩猎情景相似;而“纺棉花”“种包谷”“撒种”等又展现了土家人们从事生产活动时的情景。土家族土司也通过这种方式来缓解社会矛盾,维护土司统治,更命令修建摆手堂来为土司人民提供休闲娱乐的场所。

丰富的娱乐活动与经济的发展有着必然的联系,元明清时期土司经济也呈现繁荣之势,如:在《恩施县志》中曾提到元朝时期的土家族人民“客民赶场作市,设有场头、客总,土著只有十之二、三,余俱外省人”。经济基础决定上层建筑,在小农经济有了一定的发展之后,土司们和土民们就自然会有休闲娱乐、相互联络感情的追求。民族之间的交流与合作自然也增多了,中央实行的土司制度在一定程度上尊重了地区的民族特色,但是在主流文化方面仍然坚持中原文化的正统地位和儒家文化,多民族之间互相融合,互相发展。土家族的傩戏文化就是中原地区的汉文化传入土家族地区,并与土家族原始的巫文化结合而形成的。[4]

5 鄂西南土司体育文化与宗教祭祀

宗教是统治者维护统治和安定民心有力的精神武器,利用宗教的神秘性和普通民众的愚昧来维护统治,甚至剥削人民,而同时很多民众会自觉遵守土司的统治。土司们利用政教合一的统治赋予自身“神”的意志,以宗教为工具来收服人心。例如:土家族土司将代代相传的摆手舞赋予“祭祀先人,求福娱神”的功能。[5]土司们通过举办一系列的宗教祭祀活动,提供祭祀的场所间接地也为民众提供了一些体育活动的形式和场所,促进了民族体育的发展。带有宗教色彩的土司体育文化对于凝聚民族,发展文化具有一定的积极意义,例如在民国时期的《永顺府志》就记载了“司治二里许,有教场坪,土人常驻于此处演武”。宗教文化与体育文化的结合无疑使土司统治下的人民有了精神寄托。

很多宗教精神是通过节日的形式展现的,例如传统土家族有摆手节、过赶年、牛王节等三十多种民族节日,以其中流传比较广的女儿会为例,女儿会发源于恩施市东北140多公里的恩施市红土乡石灰窑镇,女儿会的产生不仅仅是土家族人民关于婚嫁的习俗,同时也是与中国的传统节日中元节联系而发展形成的。中元节俗称“鬼节”,在恩施一直有“年小月半大”的说法,从初一到十二日皆为“月半”,这段日子不仅仅是举家团圆的日子,也是祭祀祖先的日子。女儿会恰逢七月十二日,不仅体现了土家族人民对生与死的豁达态度,同时也包含了男女交往、繁衍后代的积极意义。此外,在土家族的文化传统习俗中,一直有在亲人正常去世时跳撒尔嗬、唱丧歌的习俗,这也印证了土家族人民的达观的生死观,等等这些都说明人民群众在日常生活的长期经验中总结了很多富有智慧性和值得传承的优秀文化。[6]

6 鄂西南土司体育文化与土司兵制

土司制度并没有将“体育制度”单独提出来,但是体育制度和体育文化是渗透在土司制度中的,如土家族土司就曾在《等级仪制告示》中讲到“照得卯峒僻处一偶,乃朝廷之潘镇,荆南之保障,世受宣抚使,守镇边夷”因此为了镇守边疆,维护土司统治,势必要让土司人民习武强身,提高军事力量和军事素质,保家卫国。因此要了解体育制度和体育文化就要对整个的土司制度有一定的了解,才能够明白体育制度对于土司统治、保卫边疆的重要性和深远意义。

7 鄂西南土司体育文化与游戏娱乐

体育活动的本质是为了满足个人强身健体、休闲娱乐的需求。因此土司体育活动除了是统治者为了维护统治的工具,也是普通民众释放压力、休闲娱乐的缓冲剂,在西南很多土司的统治下,特别是某些丰庆节日里,会通过摔跤、捶丸、狩猎等来联络土司之间、土司与土民之间以及土民之间的情感,同时也起到强身健体,休闲娱乐的作用,满足人们的精神需求。[7]将体育与游戏相结合的形式使得土司统治者能够最大限度的贴近普通民众,而民众也能够安居乐业,安于现状而推动社会的稳定发展。

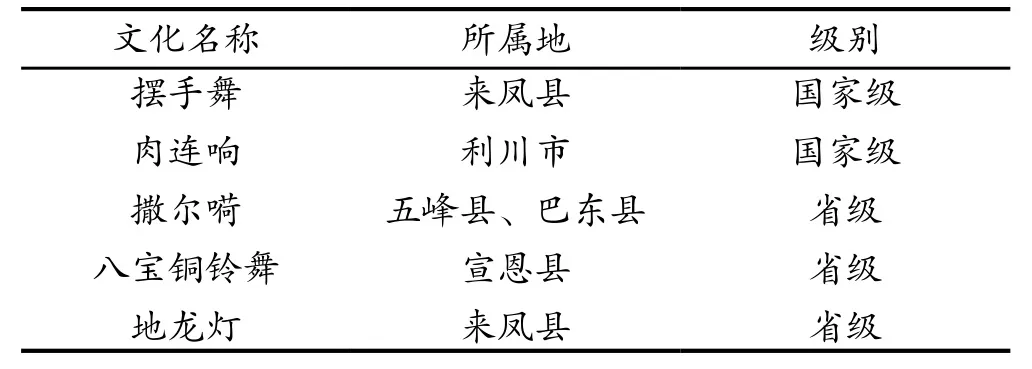

鄂西南境内的很多体育项目都带有民族特性和娱乐性,有很多项目甚至进入了世界文化遗产名录(表1列举部分),以利川市的“肉连响”为例,20世纪80年代的时候,将传统的“泥神道”进行再创造,并且提炼出其中的舞蹈元素,加入“莲花闹”和锣鼓形成了一种群体健身舞蹈,而这种被誉为“东方迪斯科”的土家族舞蹈具有丰富的娱乐性,究其起源来看,最早的“肉连响”也是巴人欢庆胜利、表达喜悦的一种形式。[8]因此,赋予创造和想象的恩施土司人民在游戏娱乐之中也无形中创造了丰富的文化。再如宣恩县的三棒鼓就是能歌善舞的土家人和打薅草锣鼓的歌师们将薅草锣鼓中的大锣换小锣,将旗子鼓换成小巧精美的花鼓,以常唱的山歌、哭嫁歌、梯玛神歌的音调演唱起来,并用织西兰卡普中的“龙凤呈祥”、“富贵牡丹”等图案绘制到鼓皮、鼓身上,称为“花鼓”或“喜花鼓”,逐步形成了具有地方民族特色的一种民间曲艺艺术。这种曲艺艺术不分场合,随时随地都可以表演,对于人们纾解压力,休闲娱乐以及满足精神文化需求具有深刻意义。

表1 鄂西南地区部分进入世界文化遗产名录的体育项目