菲律宾国家自然灾害响应机制研究*

严 瑾 高 娜 刘晶晶

(中国地震应急搜救中心,北京 100049)

引言

菲律宾位于亚欧板块和太平洋板块的交界处,地处环太平洋火山地震带的突出位置,长期遭受火灾、台风、地震等自然灾害的侵袭。据联合国防灾减灾署(UNDRR)和灾害传染病学研究中心(CRED)2020年发布的报告显示,2000—2019年期间,菲律宾全球自然灾害事件排名第4。另据菲律宾统计局2020年发布的数据显示,过去20年菲律宾自然灾害对本国农业、基础设施等造成严重影响,累计损失达4630亿比索(约合95.5亿美元)。在这些重大的自然灾害中,气象灾害最多,其次为地震灾害[1]。菲律宾各类自然灾害频发且伤亡损失严重,据统计资料[2-3]显示,2000—2013年菲律宾自然灾害死亡近2万人,即每年近1500人死亡。为减少灾害损失,提高抗灾韧性,菲律宾政府自2010年起颁布相关政策,致力于本国国家减灾计划的制定与灾难管理体系的完善。政策颁布实施后,每年(2014—2019年)因自然灾害死亡人数已降至500人。由此可见,菲政府国家自然灾害响应体系已初显成效。目前对菲律宾综合风险研究方面偏重于对某次自然灾害事件的响应及评价[4],或是对菲律宾自然灾害的调查统计,本文从菲律宾国家层面研究其自然灾害响应体制,总结分析菲政府在应对自然灾害中的经验与教训。

1 菲律宾减灾与管理体系

为应对自然灾害侵袭,菲政府2010年5月27日颁布《共和国法案10121》(简称RA10121),强调国家减灾与管理的重要性,提供国家减灾与管理框架,将国家减灾与管理计划制度化。该法案将已有国家灾害协调委员会(NDCC)扩大为国家减灾与管理委员会(NDRRMC),国防部(DND)部长担任主席,另设有4个副主席39个成员,民防办公室(OCD)为执行机构,即秘书处。

菲政府建立的减灾与管理体系(DRRM)包含国家、区域、省、市、都市和县镇等6级,各级减灾与管理委员会均设立一个减灾与管理行动中心,进行灾害管理与协调、指挥和控制。国家减灾与管理委员会(NDRRMC)联合社会福利与发展部(DSWD)和民防办公室(OCD),围绕灾害准备、响应、恢复3个阶段,共同编制菲律宾国家灾害响应计划(NDRP),以促进国家与地方部门及机构间协同应对自然灾害。

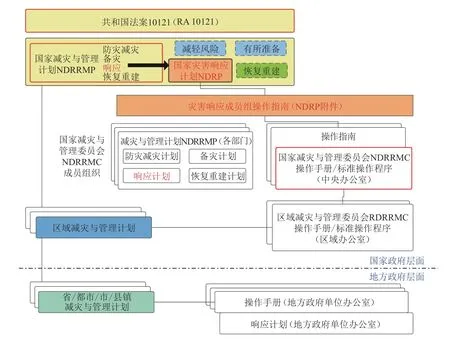

随着共和国法案10121的实施,国家减灾与管理计划(NDRRMP)应运而生,涉及防灾减灾、备灾、应急响应和恢复重建4部分内容(图1),其中针对应急响应阶段菲律宾制定了国家灾害响应计划(NDRP)。该计划是菲律宾政府应对水文气象灾害、地震与海啸、恐怖主义等灾害事件的参考手册。国家层面计划制定及实施后,菲政府不断纵向深入,制定区域及省/都市/市/县镇减灾与管理计划,督促区域及地方层面制定相应的操作手册及响应计划。

图1 国家、区域及地方减灾与管理计划Fig.1 National,regional and local disaster reduction and management plans

NDRRMC国家层面的运营中心为国家紧急行动中心(NEOC),该中心位于奎松市,由民防办公室(OCD)运维,作为灾时国家灾害响应成员组的指挥中心。该中心设有NDRRMC指派的联络人,在灾时负责全面协调工作。在区域层面,区域紧急行动中心(REOC)一般在灾时自动转为区域紧急行动中心(EOC),如若达到一定的响应级别,则会征用更大场所(类似酒店、教堂等)。地方各级减灾与管理委员会(LDRRMC)在灾时也随即启动地方紧急行动中心(LEOC),开展应急处置工作,并实时上报灾情。

2 菲律宾灾害响应计划

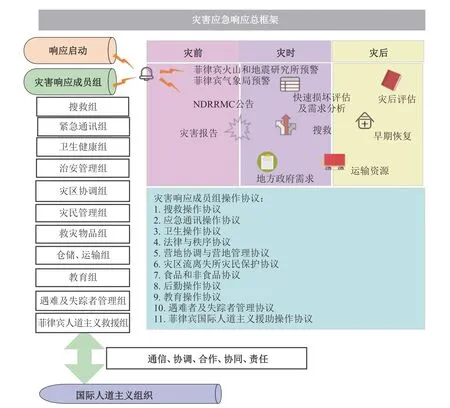

菲律宾灾害响应计划NDRP为菲律宾灾害响应工作提供参考与指导。一旦菲律宾境内发生灾害事件且已经或者可能造成一定的影响,NDRRMC主席随即启动响应流程。响应计划总体框架如图2所示,涉及灾前、灾时和灾后3个阶段。并非所有的灾害事件均包含灾前、灾时和灾后3个阶段,例如水文气象灾害响应涉及灾前、灾时和灾后3个阶段,而地震/海啸灾害只涉及灾时和灾后两个阶段。该框架中的11个灾害响应成员组,由菲律宾政府于2007年提出,目的是在灾害发生时迅速调动一切力量,充分发挥各部门优势,协同应对灾害。

图2 灾害响应总框架Fig.2 General framework for disaster response

灾害响应行动从NDRRMC发布的启动命令开始,该命令以预警机构发布预警信息为依据。例如,对于水文气象灾害,响应启动以菲律宾气象局(PAGASA)预警信息为依据;对于地震/海啸灾害,响应启动则是依据菲律宾火山和地震学研究所(PHIVOLCS)预警信息。NDRRMC定义了明确的预警级别及对应的工作内容,从低到高分别为白色、蓝色和红色。一旦响应启动,社会福利与发展部(DSWD)响应副主席将启动灾害响应成员组,NDRRMC执行主席在必要时派遣国家事故管理团队(ITM)前往现场开展救援工作。除国家层面,在区域/省/都市/市/县镇等地方层面的响应主席则随即启动所在层面的灾害响应成员组及ITM。为有效应对灾害事件,菲政府将响应级别分为3级,其中3级为最高级别,1级为最低级别。

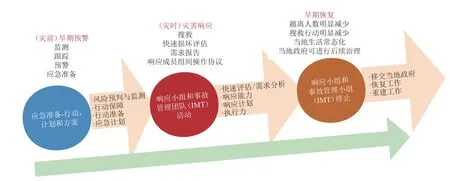

菲律宾灾害响应运作模式包含早期预警、灾害响应和早期恢复3个阶段。早期预警主要需要对灾害进行监测、跟踪、预警及应急准备。灾害响应包括人员搜救、灾区损失快速评估、当地政府需求报告及响应成员组间协作等。在灾区撤离群众明显减少、搜救行动明显减少、当地生产生活逐渐恢复常态化,以及当地政府有能力继续治理的情况下,灾害响应将进入早期恢复阶段,即灾害响应成员组结束救援工作并将后续工作移交当地政府,由当地政府开始展开恢复重建工作(图3)。

图3 灾害响应运作流程图Fig.3 Flow chart of disaster response operations

3 灾害应对

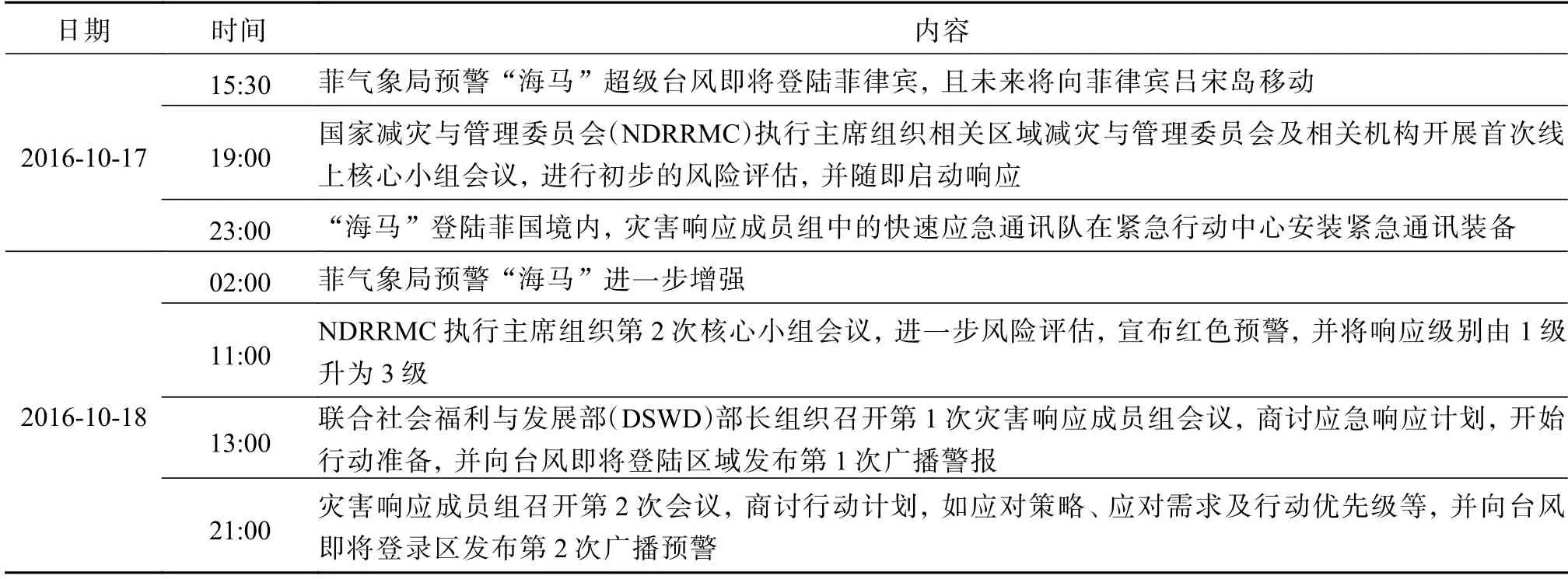

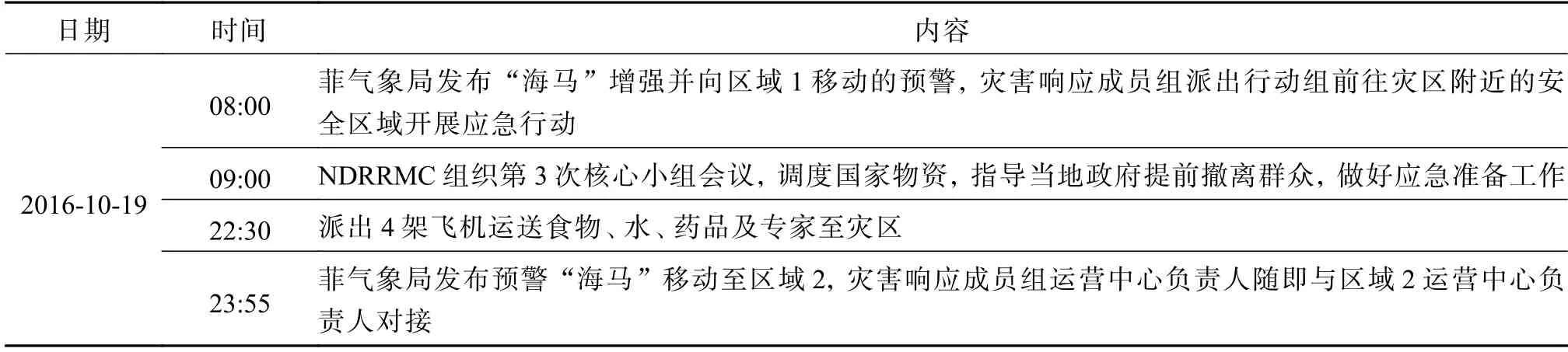

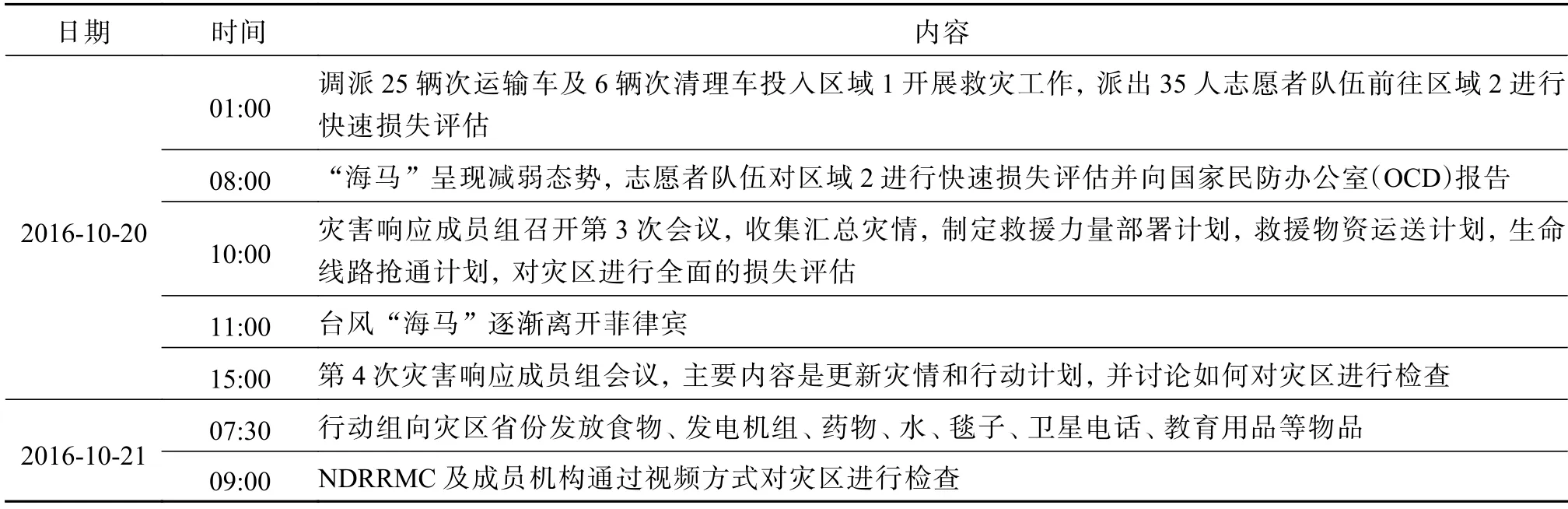

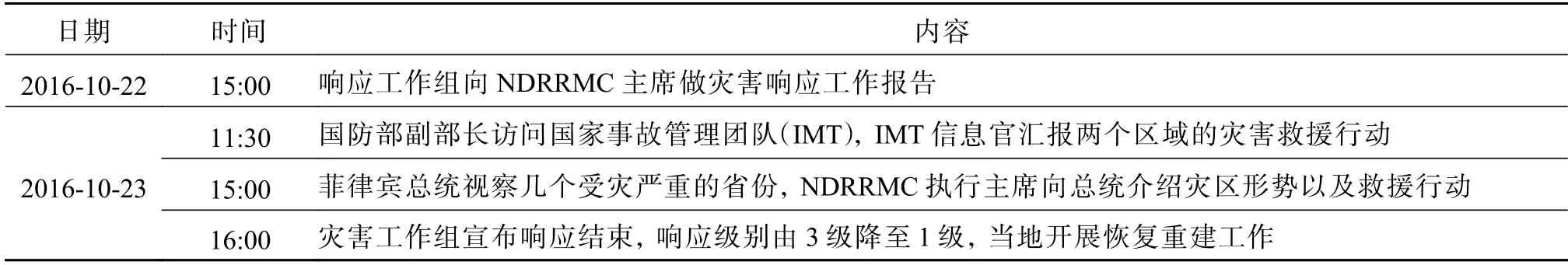

超级台风“海马”位居菲律宾历史最强台风排行榜前10,于2016年10月19日登陆菲律宾的吕宋岛,影响菲律宾2个区域(区域1、区域2)20余个省份,导致菲律宾吕宋岛大部分地区学校停课,航班取消,轮渡和海面作业全面停止,共造成菲律宾19人死亡25人受伤,经济损失19.3亿美元,受灾农地19.7万公顷。“海马”虽然是自2013年“海燕”以来第一个达到5级的台风,但是其造成的人员伤亡显著减少。这得益于菲政府采取了准确的预警、积极的救援及有效的早期恢复措施,是国家自然灾害响应机制付诸于实践的一次展示(详情见表1—3)。

表1 预警阶段Table 1 Prevention and mitigation preparedness

表2 救援阶段Table 2 Response

续表 2

表3 早期恢复阶段Table 3 Early rehabilitation and recovery

4 菲律宾抗灾能力分析

自2000—2010年期间,菲律宾自然灾害导致1万多人死亡,13万人受伤,受灾人口超过5千万[2]。在如此大的灾害损失背景下,菲政府以问题为导向,于2010年起接连颁布政府法令,针对气象水文、地震海啸等频发的自然灾害,着力制定操作性高、针对性强、细节突出、责任明确的响应计划,并在随后的多次自然灾害实践中成效显著。目前菲律宾自然灾害应急机制尚不纯熟,处于发展完善阶段,但在起步晚、基础薄弱的不利因素下,近年来发展迅速,国际合作交流广泛,基本形成了具有本国特色的灾害应急机制,并在东南亚地区的国际人道主义援助事务中占据了核心地位。

菲律宾在2010年颁布实施的一系列自然灾害应急响应法令条款中,确立建立应急响应框架,但在实际的灾害应对过程中,存在自然灾害响应机制与应急行动“两张皮”现象,灾害响应机制未能有效发挥作用。2013年台风“海燕”[5]造成巨大的人员伤亡与财产损失,凸显出政府对台风预警和防范不足,政府、军警救援能力不足[2]。2016年应对超级台风“海马”,虽预警及时,但后方会商冗余,响应流程教条,灾害评估能力不足,国家层面工作组未在第一时间赶赴灾区现场指导工作,物资运输迟缓,严重影响了救灾效果。

菲律宾气象水文灾害频发,是本国主要的自然灾害类型之一,但具有一定的季节性和周期性。在普遍关注救灾的同时,应将关口不断前移,从灾后向灾前转移,从被动应对到主动防范转移[6]。通过灾前应急准备实现可防可控,有效减少损失。未来自然灾害应急管理将面临各种各样的考验,自然灾害响应机制应更具弹性与活力。2020年在新冠病毒肆虐之际,超级台风“天鹅”席卷菲律宾,菲律宾政府未能超前防范,及时采取有效措施,应急避难场所无法满足防疫要求,进一步扩大了民众感染新冠病毒的风险,加大了灾害应对成本和隐患。因此,在当前及未来自然灾害复杂多变、相互交织的不利趋势下,自然灾害响应机制应将常态应急与非常态应急相结合,结合本国现有资源和能力,并借鉴他国的成功经验,形成适合本国国情的灾害应急管理模式。

5 结论

菲律宾是世界上最易遭受灾害的国家之一,为有效应对灾害,减轻损失,菲政府从2010年开始实施了一系列自然灾害应急响应法令条款,建立应急响应框架。本文从政策与规范、响应计划和响应流程3个方面对菲律宾国家自然灾害响应机制开展研究,并以超级台风“海马”为例,从预警、救援和早期恢复3个阶段进行灾害应对案例分析,研究表明菲律宾的自然灾害响应机制总体较为健全,已经建成从国家至地方的6级防灾减灾机构,明确规定了各级部门机构的职责任务与衔接机制。但在实际灾害响应过程中,暴露出应急响应机制浮于表面,未能贯彻落实,灾前应急准备不到位,非常态应急体制不完善等问题。