抗战前后清华馆藏图籍的收集、南迁与抢救

任勇胜

延安大学文学院

1935年4月28日,为庆祝清华大学24周年校庆,清华馆藏图书展览会于当天下午开幕。自上年秋兼任清华图书馆代理主任的朱自清身为主办方负责人,在会场徘徊应酬两个多小时,兴奋不已。当时的他未必会想到,此种盛会在其生命中将成为绝响。

几个月后,日寇进逼益急,华北时局岌岌可危,校方决定把贵重图籍与各院系重要仪器南运。1935年11月下旬,主持清华图书馆珍本秘籍装箱的正是朱自清。这次整理南迁图书352 箱,其中的珍贵古籍绝大部分没有能够再度回到清华园,在日寇侵华造成的动乱和炮火中永远化为了尘烟……

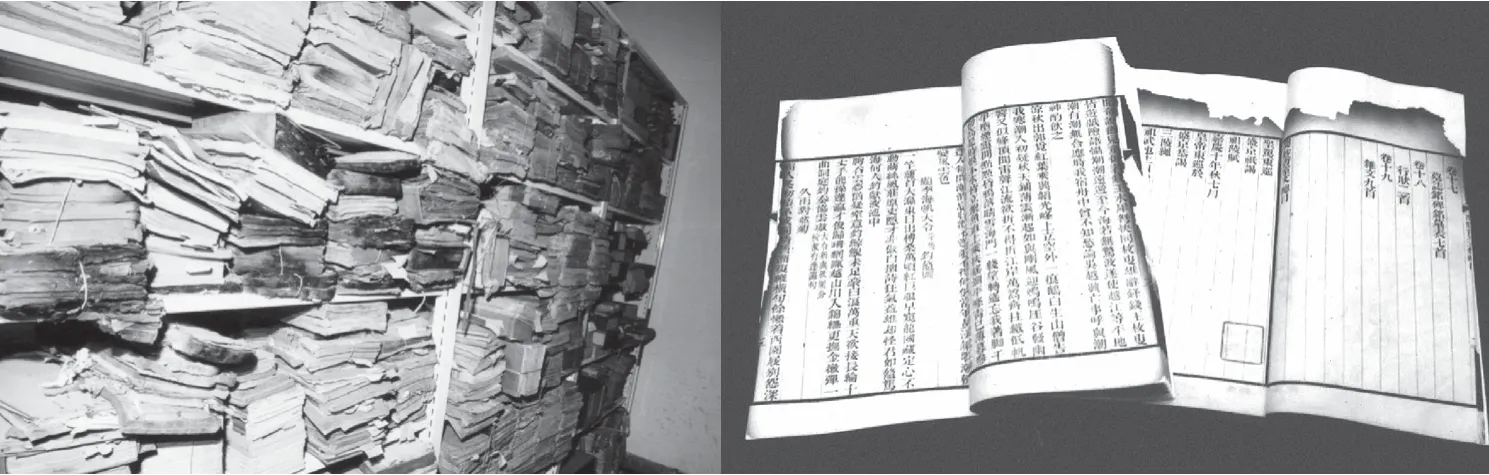

在战火中被抢救出的珍贵古籍

远绍旁搜觅旧籍

如众周知,清华大学的前身是“清华学堂”, 而它的建立缘起于美国退还“庚子赔款”超收部分,1909年以“游美肄业馆”的名义附设于留美学生审查机构游美学务处。1911年,清华学堂正式开始招收学生,采取8年连贯制,分中等科、高等科两个阶段,大致各为4年。辛亥革命后,清华学堂于1912年改名为“清华学校”。1922年改革学制为中等科4年、高等科3年及大学一年,并停招中等科学生。1925年中等科结束,筹办大学部和国学研究院,与旧制留美预备部并行。到了1929年,最后一届留美预备部学生毕业,同时国学研究院停办,清华学校时期正式结束。

在这20年中,中国政坛变动纷纭,清华的办学理念也几经变迁。在“五四”新文化运动之后,教育界受民族主义和爱国思想的促动,形成了一种教育独立的思潮。以此为契机,清华进入改制大学的试验期,不同于此前的留美预备性质,由张彭春执笔拟订的课程改革报告中的“总纲”部分,明确提出新的教育目标:“清华希望成一造就中国领袖人才之试验学校”,“清华大学教育应特别奖励创造力,个人研究及应付中国实际状况所需之能力”。由此清华迈进新制大学部的课程设计。

1925年秋,清华正式成立大学部,新制第一级同学入学就读;朱自清就是在此时进入清华国文系担任教授之职。同时,为了提倡高等研究,设立“国学研究院”,招收大学毕业或同等学力的一年制研究生,研究中国文史之学以及东方语言文化(包含现代语言学、考古学、人类学等现代学科,体现了校方主事人对国际学术动态的把握),目的是培养各级学校国学教师及终身从事学术研究之人才。清华国学研究院于1925年9月9日隆重开学。

国学研究院之成立受到如下三种因素的影响:一是“五四”新文化运动中,关于“国学”的论争,以及胡适之倡导以科学方法“整理国故”;二是校长曹云祥基于教育独立思想,为提升清华的教育程度,实现学术独立的理想;三是清华学校诞生之日,就背负着“国耻”的印痕,各界也屡屡批评其课程忽视中国文化和国情知识的教育,校方力求振作,倡导“融汇中西”的教育理念。

而要研究国学,首先需要国学书籍,诚如曹云祥校长所说“大学乃探讨学术之所,而图书馆为流传学术之府库”,研究院成立之初,学校馆藏中文书籍不敷使用,于是设立“国学书籍审查购置委员会”,特请王国维为主席,吴宓、吴汉章(图书馆代主任)等为委员,负责调查馆内已有国学书目,拟定选购方针和审查所购书籍。

学校特拨给国学研究院购书专款2 万元(与上一年度清华图书馆购书经费相等,而本年度图书馆购书费仅为12000 元),刚成立的“国学书籍审查购置委员会”就此展开工作。王国维和助教赵万里亲往北京琉璃厂寻购十三经和二十四史等善本古书多种。

在王国维主持下,积极搜购国学研究相关图籍,两年间图书馆之新书涌入如潮,图书馆人手不足,除增加编目及誊录各一人、书记二人外,还请研究院助教予以协助编目。先后到馆帮忙的有赵万里、梁廷灿、浦江清。

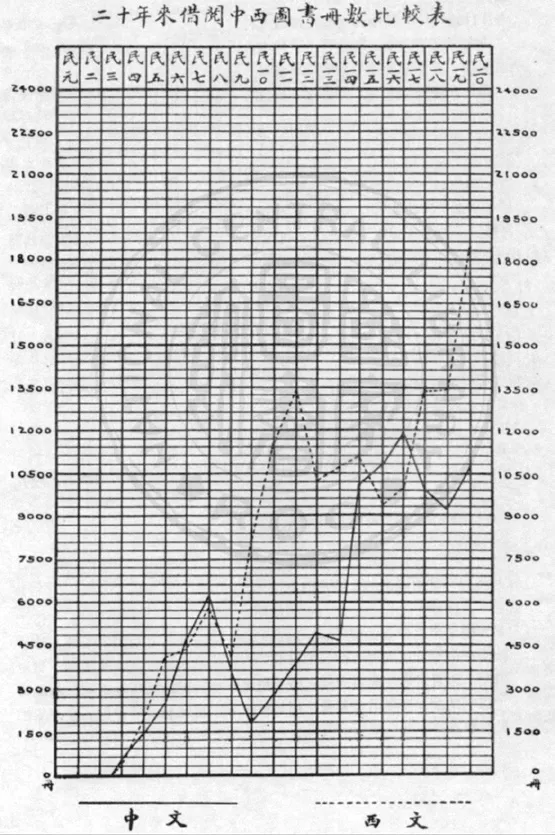

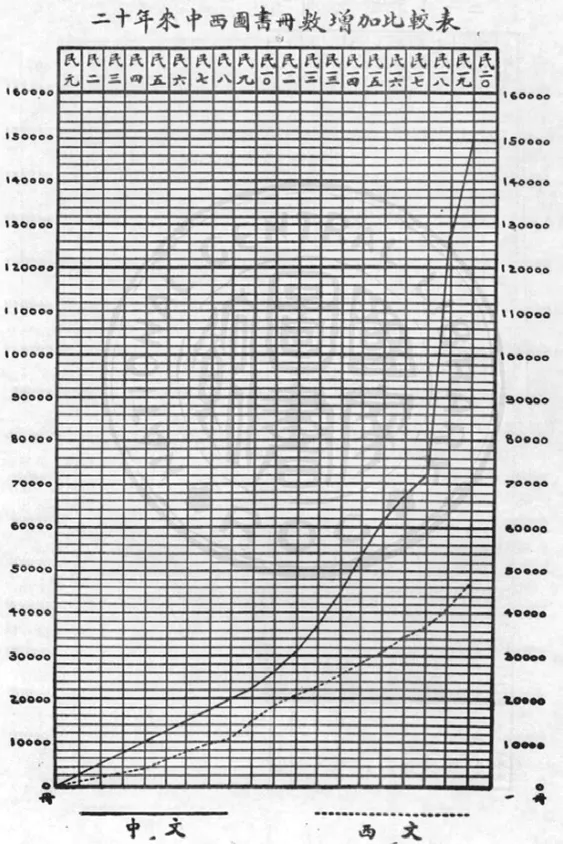

据1927年6月印行的《清华学校图书馆中文书籍目录》统计,截止其时,清华校藏国学方面图书,有经部和诸子3332 部,史学1866 部,文字、文学类1453 部,别集(自汉至20世纪20年代)有3145 部,其他金石古物等近万种(在《目录》中分了60 余类)。此外,满族、蒙古族、藏族等民族语言的书籍,以及欧美、日本的书籍、杂志,亦购买多种。其中大部头的如《道藏举要》《频伽精舍藏经》《大正藏经》,在丛书内有《续古逸丛书》《适园丛书》《聚学轩丛书》《豫章丛书》等。由清华图书馆所不完全统计之“二十年来借阅中西图书册数比较表”可以看出,1925年至1928年间,正是在国学研究院蓬勃发展时期,中文图书的借阅量有了飞速增长。

《清华学校图书馆中文书籍目录》

清华校藏中文书籍的大量添置,不仅满足了国学研究院师生的使用,也大大刺激了留美预备部和大学部学生研读中文学科的兴趣。据说钱锺书在清华读书期间有“横扫书库集部”的豪举;验之于他大学二年级发表的《小说琐证》一文,其所引征的22 种文献,见之于1927年所编书籍目录的就有17 种。可见国学研究院时期清华已购置了国学研究必备的基本图籍。

《国立清华大学二十周年纪念刊》二十年来借阅中西图书册数比较表

清华学校时期,前后担任过图书馆主任或代理主任的戴志骞、袁同礼、吴汉章、洪范五等,都是受美国图书馆学影响的专业学者和中国现代“新图书馆运动”的倡导者和骨干人员。袁同礼离开清华后转任国立北平图书馆,在20世纪20年代后期出任副馆长、代理馆长。对清华图书馆的组织结构和业务发展作出重要贡献的戴志骞是第一代留美归来的专业图书馆学者,20年代初就编著有《图书馆学术讲稿》。正是在他担任主任,期间编制了《清华学校图书馆中文书籍目录》这一体制完备、分类详明,厚达1440 页的目录著作。在效仿美国图书馆管理方法、推进中国图书馆学现代化建设方面,清华借助自身的优势条件,在硬件和软件上导夫先路,引领了时代风潮。

1928年8月,清华学校改名为“国立清华大学”,被纳入国家教育体制,受国民政府教育部管辖,罗家伦出任清华大学校长。

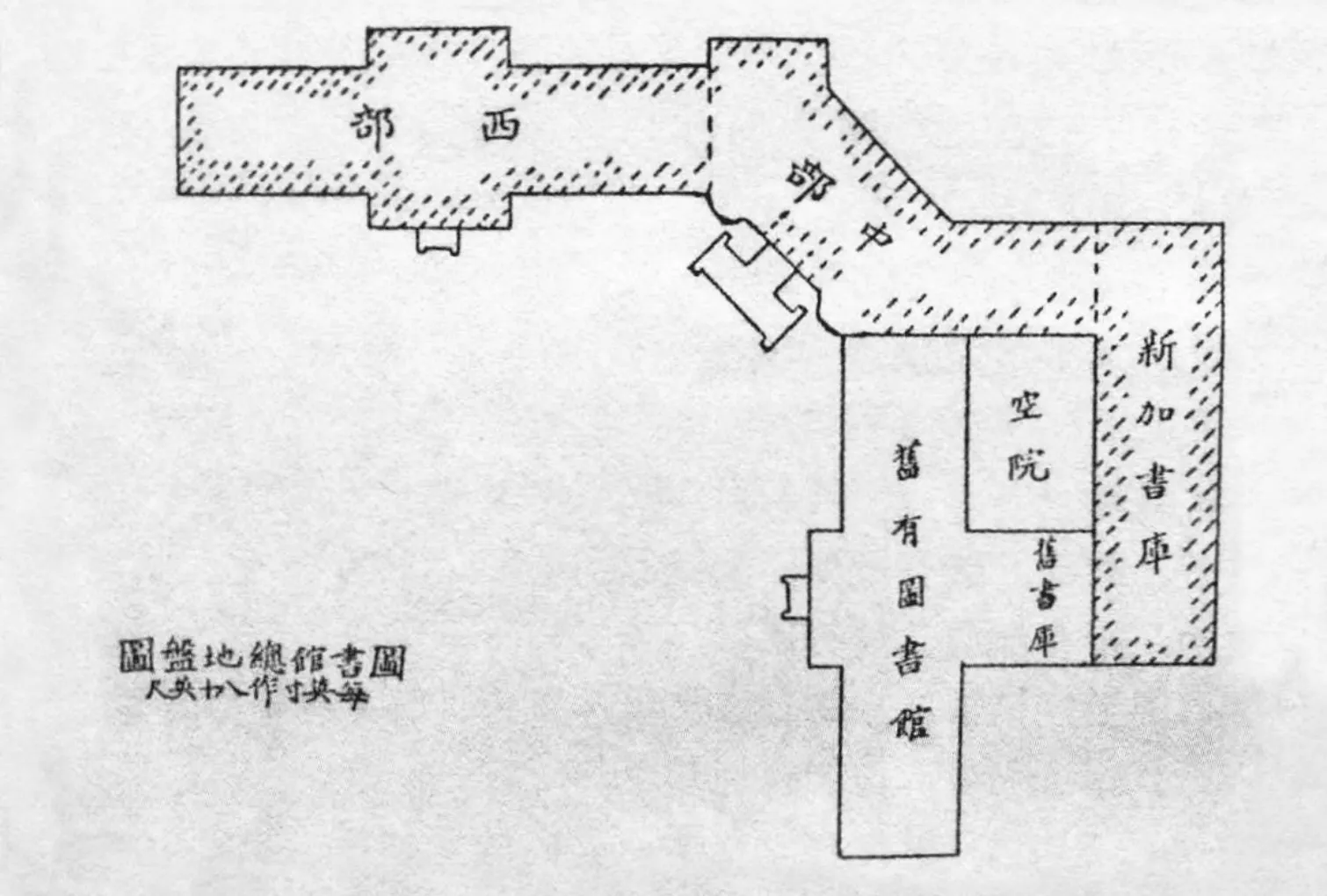

罗家伦特别重视校藏图书事业,先后推进了图书馆扩建和图书的征集充实。1930年春以25 万7000 余元,就原馆址向背后及右边扩建馆舍,1931年完工。扩建后清华图书馆的面积达到24394 方尺(约7700 平方米),是原馆面积的2.3 倍。新建的书库分为三层,可藏书27 万余册,加上原馆容量,可藏书37 万余册。扩充后的阅览室,可容读者量达500 余人。

1931年起,依照罗家伦所订《校务计划进行大纲》,每年图书仪器经费不得少于全校总预算的二成,即24 万元,其中图书经费10 万元。这是清华成立以来的最高图书预算。此外,如有特别购置需要时,还可从特别设备费中支用。因此,图书馆受到全校师生的关注。清华大学评议会特别于1931年7月制订清华大学图书馆委员会章程,加强图书馆业务之策划与监督。该委员会由教务长、三院院长、图书馆主任及校长聘任之4人共同组成。凡有关图书馆经费、购书预算、建筑设备计划、大宗图书购置、规则编订以及行政方针及改进计划等事项,均须经清华大学图书馆委员会讨论决议后,交图书馆主任执行。

在图书馆委员会推动下,经费得以充分利用,图书亦迅速增加。这期间,清华大学搜求旧藉最大的收获是1929年购入杭州杨氏丰华堂的全部藏书47546册,这是清华图书馆历史上购置古籍的最大一宗,使清华馆藏古籍的质量得以飞跃。丰华堂藏书中仅宋元明版书就多达5000 余册,其中计宋刊7 册,元刊24 册,明刊4859 册;还有抄稿本2161册,此外在金石、浙江文献、日本刻本方面也独具特色。因此,当时学校内外对清华购进丰华堂藏书无不振奋,认为此举不仅使清华图书馆的古籍入藏质量在华北跃居第一,在国内也将居于前列。“岂仅为本校生色,亦中国文化学术之幸也!”及至1931年清华新图书馆竣工,入藏图书“现今中文已有十四万余册,西文书已有四万数千册”。

清华大学图书馆扩建后馆舍结构示意图

《国立清华大学二十周年纪念刊》所统计图书馆藏书数量递进表

五年后,朱自清在《清华大学图书馆概况》一文中对清华图书馆藏书数目有如下介绍:“截至1936年4月底,共藏中日文书二十一万四千一百余册,西文书六万二千七百余册。装订本中日文期刊六千四百余册,西文期刊二万三千七百余册。”而据《清华大学年刊(1937)》统计,截至1936年年底,中西文藏书分别达到226948 册和91314册,合计318262 册。可见全面抗战爆发前的十年中,“文化古城”的教育事业进步之速。同时,良好的图书资源为清华的人才培养奠定了坚实基础。

也因此,社会上流传清华是出“书呆子”的地方,据说著名物理学家萨本栋,当年在清华读了八九年书,却从没有去过颐和园,有人笑他是书呆子,有人却赞他是“不窥园”的苦学者,究竟谁说的对呢?半个世纪后,邓云乡在追忆文化古城风物的文章中还浓墨重彩地写下一笔,对清华园的物质环境和读书风气艳羡不已:

在清华,其好处还不完全是在物质上,更重要的是其情调好,风格好,先不说这些天南海北的莘莘学子们住在一起,终日弦歌之声,多么热情,多么爽朗,又多么用功,就是站在三楼朝西的窗口上,朝着那四时变幻的西山望去满目秀色,就够你思念一辈子的了。平伯先生《清华园》诗云:“骀荡风回枯树林,疏烟微日隔遥岑。”“遥岑”非“遥”,能不思念清华乎?

20世纪30年代的清华大学图书馆全貌

他还感叹清华图书馆的风姿和作出的贡献:“……去游泳的人不多,图书馆的人却很多。斜立在工字厅东北面的图书馆大楼,像一个伸开两臂的母亲,要把清华园的赤子全部抱在怀中一样。那意大利大理石的高台阶,年年月月,不知踏过多少脚印,而后来这些脚印又从这里出发,遍及世界各地了。”

但好景不常,随着“九一八”事变的爆发,日本人步步进逼,入侵华北日亟,终至于“华北之大,放不下一张书桌”的境地。

聚散匆匆烟尘里

鉴于华北局势日益恶化,1935年年初,清华大学领导层已经筹划重要校产南迁。据朱自清日记记载,1935年2月6日晚,赴梅贻琦宅(清华甲所)参加新年茶话会。正是在此时,梅校长透露了拟借长沙的教会学校办清华分校的构想。当侵略者的炮火逼近华北、危及中华文化命脉存续之际,清华大学校方作出决定,尽最大可能将校产转移出北平城,但这仅仅是一系列灾难的序幕。

1935年4月,在清华大学24周年校庆前后,朱自清为《维我中华歌》填词,写道:“舆图变色,痛切衷肠。青年人,莫悲伤,卧薪尝胆,努力图自强……献尔好身手,举长矢,射天狼!还我河山,好头颅一掷何妨?”他又在《清华第十级新生级歌》中回应“极目烟尘”的时代危局,激励青年学子“持危扶颠,吾侪相勉为其难”,奋起救亡。8 个月后,北平学生发动的“一二·九运动”,正是全国人民民族意识觉醒、救亡图存之心声的集中喷发。

1937年“七七事变”标志着全面抗战的开始,1938年8月,国民政府开始执行华北和东南各高校的内迁计划,临时大学第一区设在湖南长沙,以清华大学、北京大学、南开大学和中央研究院为核心;第二区设在陕西西安,以北平大学、北平师范大学、北洋工学院、北平研究院为核心。同月,长沙临时大学筹备委员会在南京成立,国民政府教育部任命蒋梦麟、梅贻琦、张伯苓、杨振声、胡适、顾毓琇、何廉、傅斯年、朱经农、皮宗石为筹备委员会委员。28日,国民政府教育部部长王世杰密谕梅贻琦:“指定张委员伯苓、梅委员贻琦、蒋委员梦麟为长沙临时大学筹备委员会常务委员;杨委员振声为长沙临时大学筹备委员会秘书主任。”南迁遂成定局。

清华大学十分重视南迁图籍的安全问题,曾任命专人负责。当时任职于清华图书馆的唐贯方便是主要参与者之一。唐贯方熟悉外文和图书馆藏情形,常被师生咨询,曾被誉为“活字典”。他爱国爱校,忠于职守,当“卢沟桥事变”爆发时,他正南下香港省亲,闻讯后立即北返,行至上海,接到校方通知,令即刻赶赴长沙临时大学,参与学校南迁工作。他留下老母、妻儿8 人在北平,独自一人前往长沙。1938年年初,唐贯方又被派往汉口,负责抢运校产。此时战火逼近,武汉危机,学校改变计划,欲转运重庆,务必在日寇攻占汉口前将其运出。唐贯方经过多方联络,将400多个大箱子装上民生公司的船沿长江而上,谁料行至宜昌,遇到日寇飞机狂轰滥炸,受阻达4 个月之久。他不顾个人安危,日夜在码头巡视,腰系钉袋,手持铁锤,逐箱检查,及时予以维修加固,终于再次找到船只,溯长江,过三峡,历尽艰险,将这批图籍和仪器设备全部安全运抵重庆。

1938年4月,由于战事逐渐深入内地,华北三校南迁组建的长沙临时大学更名为“国立西南联合大学”,清华、北大、南开三校师生不得不再次迁往云南昆明办学。因战时交通受阻,大规模搬运十分困难,清华校方决定仅将各院系急需的教学用书提运昆明,而古籍善本则留存重庆北碚,寄存在北碚的中央工业试验所内。

1940年年初,学校花费2000 元在北碚开凿了一个山洞来储藏留存图籍,然而由于战时的混乱加上受托保管者不负责任,没有妥善将这批箱子搬入山洞,而是留存在山洞前房屋中,遂于1940年6月24日日本飞机轰炸重庆时,遭受到空投燃烧弹的袭击,这批图籍顿时湮没在火海中。受托保管人在大火烧至第三日晚才迫于情势,通知清华校方,经学校组织人员连夜灭火抢救,终是亡羊补牢,于事无补,仅于灰烬中抢得残卷2000 余册。这批珍藏图籍的主体部分万余册尽成劫灰。馆藏古籍蒙受巨大损失,是清华大学校史上的一段痛史,至今思之,仍令人唏嘘不已。

劫灰飞尽恨无穷

清华南迁古籍被日机炸毁一事,在国内外引起很大震动。祝文白在《两千年来中国图书之厄运》一文中,将自元朝至今700年间的图书陵替总结为水火尘蠹兵“五厄”,最近的就是“民国中日之役”这次兵劫。在“九一八”事变之后,先后是上海商务印书馆涵芬楼、江苏省立图书馆、清华大学、燕京大学等公私藏书遭受战火涂炭。据1938年年底中央图书馆与教育部的报告估计,“七七事变”以来,我国图籍损失于战火者至少在千万册以上。皮哲燕在《中国图书馆史略》中对大学图书馆损失作了统计分析,据他估算,战前大学图书馆藏书约590 万册,到1939年,损失的图书已约有280 余万册,近乎半数。而这还只是日本侵略中国造成的文化劫难的一个小小侧面。

战争岂止是国家和民族的厄运,也给包括图书在内的文化遗产带来了沉重灾难。

1937年7月28日夜,日军炮击天津南开大学,直至次日上午,把南开大学彻底夷为平地。日本众议院议员、改造社社长山本实彦记录现场见闻说:“有一个词叫归于死灰,我觉得完全可以形容这里。有名的图书馆是卢木斋捐款修建的,但是我在这个图书馆的屋外看到被弹出的珍本碎片,已经被风吹散了,我在想应该带回去吗?但是我害怕遭到报应,便将这些碎片拾起来,从破玻璃窗子投了进去。”当时留守学校的南开大学秘书长黄钰生带着教职工和学生七八人,冒着炮火从思源堂后上船,出八里台,经吴家窑、马场道抵达南开大学位于租界的临时办事处。在迎接他的人眼里,此时的黄钰生浑身泥水,一脸烟尘,满头乱发,眼镜架只剩下一条腿拖在耳畔;但他手里紧握着24 串钥匙,其中一串是他家的,其余都是各院室的。

7月30日《中央日报》刊出了记者对南开大学校长张伯苓的专访,这位教育家的一句话由此广布天下,鼓舞着广大人民的抗战信心:“敌人此次轰炸南开,被毁者为南开之物质,而南开之精神,将因此挫折而愈益奋励!”

有此百折不挠、坚强不屈抵抗精神的,还不乏其人。《传记文学》2021年第4 期刊登的陈福康《抗战中保卫民族文献的郑振铎》一文,所介绍郑振铎和文献保存会的故事,就是著名的例子。

同样是在上海任职的图书馆学家杜定友在全面抗战爆发后,面对日本侵略者的炮火和空袭,沉痛指出:

图书是文化的结晶,我们人类的历史,无论个人如何重要与伟大,无论事业如何艰巨与轰烈,转瞬已成陈迹。只有图书文献,长留万古,供后人的观摩。“前事不忘,后事之师。”它于人类的进化,其功不可没。而我国文献,自牛弘论书,痛陈五厄,承业藏书,片楮无存。而近世时局多故,炮火无情,图书命运,不绝如缕。自中日战始,东南半壁,几沦敌手,平津要籍,被捆而东,至沪宁一带,苏常湖浔,藏书素富,亦同遭一炬。我们不能不同声一哭。所以我们对于烬余图书,尤不得不竭尽能力,以保万一。

近代以来,国力衰颓,殖民主义列强深入中国腹地,我国文献,几经丧乱,留存已尠,海源皕宋,漂流异域;敦煌石室,远适外邦。温文尔雅的读书人本来擅长的是寻章摘句的文笔生活,但在首府南京沦陷敌手、东南河山遭受涂炭的剧痛下,也都深刻地认识到,现代战争是“刀光血腥底下的事儿”,“是军事社会、科学文化的总抗战”,只有全民族团结一致抵御外侮,才能保家卫国,重振民族信心;而每个国民则要立足本职,坚守岗位,以具体行动为抗战救亡服务。如朱自清在北平沦陷后只身前往长沙,一路上尝尽南迁流离之苦,终能追随国家部署,“抵绝徼,继讲说;诗书丧,犹有舌”,在此后更加艰难的岁月里站稳了一个中国读书人的位置,同一代爱国学人一起固守立身之道,转移社会风气,为民族树立了楷模。

1934年春节期间在清华园甲所茶话会中的未雨绸缪,不想在两年多后竟成事实,也为中华文脉的传承留存延续了若许生机……

劫后余生的清华馆藏古籍

国运常伴文运生

清华辗转南迁的图籍毁于日军空袭,留存在清华园里的文物图籍同样遭到日寇洗劫。日军入侵清华园后,图书馆被占为伤病医院,图书首当其冲被洗劫一空,1941年以前被掠夺的图书大部分被运往关外,有的甚至运去日本,至今无从查考;1941年又以“对清华藏书进行整理”的借口,由日伪若干机构各取所需,掠为私有,其残余约20 万册图书连同钢制书架,被伪北京大学接收。抗战胜利后才陆续从北平各处收回部分图书。据统计,抗战期间清华大学损失图书共计17 万5720 册(包含在重庆被炸焚毁者),为战前全部藏书的近六成。

抗战结束后,从火焰中抢出的焚余古籍,清华校方也没放弃,将残片零帙运回了北京,保存在图书馆内。为了保存好这批有着特殊痕迹的文化遗产,发挥其在历史教育、教学科研中的独特价值,在新世纪来临之际,学校教育基金会拨付专款,由清华大学图书馆科学技术史暨古文献研究所负责,从2000年6月启动整理修复工作。

工作人员不惮烦琐,将尘封一个甲子的焚余图籍逐一清点登记,理清其版本、残损情况。经详细清点,清华这批馆藏焚余古籍共277 种,2358 册;其中善本58 种,1003 册。其中明版书有13种,所存清版古籍不仅各朝刻本齐全,而且内府本、书院本、坊刻本、家刻本毕备。这批书中还保留了为数众多的地方志和11 种稿抄本,以及清雍正六年(1728)统货字印、光绪十六年(1890)描润本《钦定古今图书集成》。经过多方通力合作,至2001年4月完成修复工作,使这批有着不同寻常经历的古籍在清华大学90周年校庆前获得新生,也为清华校史教育添上了一座丰碑,以独特的形式铭记历史的创痛。校报《新清华》在报道中这样评说:“传统就是历史,历史也是一种经历,经历里必然蕴含着某种精神,可贵的精神将使事业充满无限生机。”

随着中国国力日渐强盛,近代历史上我国文献被人巧取豪夺、散失海外的局面得到扭转,新世纪以来,不断有新闻报导中国文物从海外陆续被购回的消息。2013年,北京大学斥资一亿多元,计划购买日本大仓集古馆的藏书,这是中国首次大量回购海外中国典籍之举。虽然这并不完全是人们期待的正义伸张方式,但也彰显了国运与文运相互为用的变动消息。我们也祝愿世界人民常葆理性,珍视共生共存的智慧,找到和平发展的道路,让历史的遗恨成为照亮未来的明灯。

注释:

[1]1935年秋,朱自清被续聘清华图书馆委员会主席兼代理图书馆主任,任职至1936年秋。

[2]这类古籍总6660 种、9692 函,共12764 册,分装为224 箱;其中有清华馆藏全部宋元版书、雍正本《古今图书集成》《大清会典》以及县志、文集的精善本,是其时馆藏古籍的精华。此次因“华北危机”转移的教育资产中,除传统典籍,还有西文书刊以及各院系重要仪器设备,共417 箱。

[3]见 《清华周刊》第293 期,1923年11月9日印行。

[4]曹云祥曾在《西方文化与中国前途之关系》(1924年5月)一文中提出,要融汇中西,须先彻底了解中国固有文化;欲了解中国固有文化,又非设立高深之学术研究机构不可。

[5]见《清华学校图书馆中文书籍目录·曹校长序》,北京清华学校图书馆,1927年6月。

[6]见 《国立清华大学二十周年纪念刊》,国立清华大学,1931年5月,

[7]刊于《清华周刊》第34 卷第4 期,1930年11月22日印行。

[8]《国立清华大学校刊》第85期,1929年8月30日。

[9]洪有丰:《二十年来之清华图书馆》,见《国立清华大学二十周年纪念刊》,国立清华大学1931年5月印行。

[10]朱自清:《清华大学图书馆概况》,作于1936年6月27日,刊于作为新学年向新生介绍清华概况的《清华周刊》第44 卷“向导专号”。

[11]邓云乡:《旧梦中的荷塘——文化古城时期的清华》,收入《邓云乡集·文化古城旧事》,河北教育出版社2004年版,第23 页。

[12]姜建、吴为公编:《朱自清年谱》,光明日报出版社2010年10月版,第135 页。在同月致叶圣陶的信中,朱自清也表述了对日本侵华局势的担忧:“近时局殊恶劣,南来人谓首都及沪上但有愁叹与享乐,北平人亦多抱过一日是一日之想。人方为刀俎,我为鱼肉;友朋相见都道无办法,亦不知究竟迁流至于何极也。”载孔另境编:《现代作家书简》,上海生活书店1936年5月版。

[13]《国立西南联合大学史料·总览卷》,云南教育出版社1998年10月版,第54 页。

[14]唐绍明:《务本务实、自立自强——怀念我的父亲唐贯方》,《清华校友通讯》(复)第35 期,1997年。

[15]祝文白:《两千年来中国图书之厄运》,载《东方杂志》1945年第19 期。

[16]蒋复璁在《最近中国图书馆事业之发展》一文中报告,“七七”战后,东南各省损失了近二千所图书馆,图书损失在一千万册以上,而且损失最多的是战前最充实的图书馆。

[17]相关研究可参考严绍璗:《追踪日本军国主义者在中国掠夺的文化资材》,谢忠厚等编:《日本侵略华北罪行档案10·文化侵略》第五章“中国揭露的对中国历史文物破坏和掠夺的罪行”。

[18]引自《抗战烽火中的南开大学》,河南大学出版社2015年9月版,第134 页。

[19]陈珍、邢公畹:《黄子坚先生》,引自《黄钰生文集》,百花文艺出版社2009年10月版,第349 页。

[20]杜定友:《图书与逃命》,刊1938年1月1日《广州日报》,引自杜定友:《国难杂作》,自印本,1938年2月。

[21]刘冬梅:《“重伤古籍”的新生看我校对传统文化的关注——我校图书馆藏焚余古籍的修复整理修补工作侧记》,刊2001年5月25日《新清华》报。

[22]1983年11月25日,联合国教科文组织以120票对0 票的绝对优势通过决议,要求将历史上被劫夺的文物文献归还原属国家。1995年,联合国教科文组织重申这一国际法原则,指出任何因为战争原因而被抢夺或丢失的文物文献,都应该归还原主,没有任何时间的限制。