执裁经验对足球裁判员判罚决策的影响

——基于神经管理学视角

丁建岚,黄 谦,张 犁,马林晓,丁逸菲,王欢庆

(1.陕西师范大学体育学院,陕西西安710119;2.西安体育学院体育经济与管理学院,陕西西安710068;3.西安体育学院运动训练学院,陕西西安710068;4.西安建筑科技大学体育学院,陕西西安710055;5.西安体育学院研究生部,陕西西安710068)

近年来,足球裁判员误判导致各方不满而造成的有关争论和新闻报道成为各方讨论的焦点[1]。无论是马拉多纳的“上帝之手”,还是在2010年南非足球世界杯赛16进8比赛中,德国队对阵英格兰队时,英格兰球员兰帕德的“门线冤案”,都成为媒体和球迷们热烈讨论的话题。这2场比赛都发生在世界足球的最高殿堂——足球世界杯赛上,而且误判都十分明显:马拉多纳的手球镜头在日后被一再提及,而在兰帕德射门时,足球明显砸在门线范围以内,但当值主裁判的误判改变了比赛走势,英格兰队成为了这2次误判的最大受害者,而获利的阿根廷队和德国队分别取得了当届足球世界杯赛的冠军和季军。尽管目前越来越多的高科技技术,如回放技术(Video Assistant Referee,VAR)等被应用到足球比赛中提高裁判员的执裁效率[2],但是面对现实比赛场景中高强度的判罚工作,裁判员依然会受到现场环境、自身疲劳等因素的影响产生无意识的决策偏差[3]。针对此类问题的研究证明,长期参加特定比赛项目而获取的运动经验能够提高比赛中个体的身体反应速度和心理决策效率[4]。例如:与足球爱好者相比,专业足球运动员在比赛场景下识别和决策能力明显更强[5],类似的情况也发生在乒乓球和曲棍球项目上。研究[5]发现,专业乒乓球运动员能更快地识别对方发球落点和乒乓球的旋转方向。同样,曲棍球运动员水平越高,对球在场地中的位移变化反应就越迅速[6]。除此之外,在篮球[7]和瑜伽[8]等运动中也同样证明,有经验的运动员往往能在与该运动相关的决策任务中表现出更高效率。

事实上,决策贯穿于日常生活的方方面面,对于人类至关重要,它是人类高级认知活动之一。狭义上的决策是指在多个不同选项之间做出选择,形成行动的反应。Smith等[9]认为,刺激引起的无意识的眼球转动和股票期货市场暗流涌动的投机行为,在本质上都是将感知和认知转化为行动的决策活动。因此,人类如何进行决策是近20年来行为科学、心理学、神经科学等学科学者极为关注的重大科学问题。人工智能、认知科学、经济学、心理学等众多学科的发展都得益于决策领域的研究。神经认知科学的研究表明,人类的决策是一种复合的认知活动,是执行控制、反应抑制等众多心理功能共同作用的结果,这表现为:人类的决策行为与低等动物的觅食决策或求偶决策在神经机制上有显著差异,后者是一种基于观察并做出选择的“反射行为”,而人类已经进化出了专门负责决策的、独立于运动反应系统的单独的大脑功能模块。对动物而言,特定的刺激引发的行为模式是一样的,而人类对于刺激的反应很难预料,会受到多种因素的影响,在不同时间和不同环境下,个体的决策模式可能大不相同。因此,关注体育学研究中的决策问题对于体育学研究的发展具有重要影响。

神经管理学学者进行了大量针对决策问题的研究。通过事件相关电位(Event-Related Potential,ERP)技术实验,充分证明在个体决策行为中经验往往起到了举足轻重的作用[10-11]。在以往针对不同经验水平的被试决策任务研究中,无论是冒险决策实验[12],还是依据纳什均衡原则而设计的一系列决策实验,包括囚徒困境(prisoner's dilemma)、独裁者游戏(dictator game)、信任游戏(trust game)、普鲁斯特任务(ortiz-teran)、四 臂 赌 博 机 任 务(four-arm gambler task)[13],实验设计要求被试进行的决策任务都与自身利益紧密相关(如赌博游戏),被试的决策结果将直接影响自身利益。在现实社会中,大多是在中立立场下需要个体进行一项与自身利益相关性不大的第三方决策[14],而现有的有关中立决策的研究更多地是研究人际之间的合作关系(如同情、利他、从众等),对第三方决策在决策机制上与其他决策行为的区别研究较少[15],并且经验因素对第三方决策的影响机制的研究也不够充分,缺乏第三方决策的神经基础研究。事实上,人类生活中存在大量的第三方决策行为,无论是法官依据法律法规,结合案情进行审判裁决[16],还是运动比赛的判决[17],都需要职业决策者针对与自身利益无关的任务进行公正的判罚决策,足球裁判员判罚决策亦属于此类中立的第三方决策。同时,职业足球的比赛场地和规则较为固定,参赛双方对于足球比赛规则较为了解,作为第三方决策者的主裁判处于比赛双方的利益无关者地位,会直接决定决策的结果。因此,足球裁判员的判罚决策作为决策问题研究中第三方决策的典型代表,不应被理论界长期忽视。

2015年审议通过的《中国足球改革总体方案》明确提出要加强足球裁判员队伍建设,保证足球比赛在公平正义的环境下和谐展开。长期以来,对于我国足球裁判员的研究主要集中在合格裁判员所必备的职业素质、职业道德以及足球裁判员管理体制建设等方面,主要是为了通过规范树立裁判员个体的行为与思想规范,以及效仿意大利、德国等国的足球裁判员培训管理系统,提升我国足球裁判员的综合执裁能力[18]。随着足球运动在世界范围内的影响不断扩大,足球比赛早已脱离了原有竞技体育的范畴,具有极强的经济、文化价值。一场联赛或杯赛中的关键比赛,往往能够决定球队能否捧得冠军奖杯,升入价值更大的上一级联赛或者惨遭降级。因此,裁判员在关键场次的判罚就显得极为重要,职业联盟也使用高科技装备,采用场边录像裁判等方法,试图尽量减少裁判员在判罚过程中的漏判、错判。然而,总体上对于个体决策层面的研究较少,缺乏对决策行为影响机制的研究成果。

综上所述,本文从神经管理学视角关注足球比赛中裁判员个体间的经验差异对与自身利益关联性不大的中立第三方判罚决策影响的神经机制,探析个体在不同经验水平情景下的决策行为和神经机制,其中,经验因素又如何影响决策效率。解决以上问题对促进神经管理学在体育学领域的应用以及我国足球事业的发展都具有重要的理论及现实意义。

1 理论综述和假设

为了更加系统地说明个体决策形成的过程,认知心理学领域的研究者将人类的决策按照时间顺序分为多个阶段。其中,决策的核心是“选择行为”,其次包括对决策前信息的“识别行为”以及之后对决策结果的“结果反馈”[19]。这3个环节共同构成一个完整的决策行为,并广泛存在于各种决策任务中[15]。因此,在足球裁判员做出判罚决策时,也应包含对犯规动作的识别、是否吹罚的选择和对判罚结果反馈构成的决策过程。然而,目前研究人员尚未提出存在该决策过程的生理层面上的证明。

根据Damasio的躯体标记假说(somatic marker hypothesis),决策的各个阶段都会受到情绪、认知偏差以及参考点等不同因素的影响。如同日常生活中的经验一样,人类的决策行为在不同时间和环境下,往往会受到多种因素的影响而有不同的表现[20]。Laureiro-Martínez等[21]指出:“研究个体决策效率差异,从而进一步了解决策背后的神经差异,是决策科学目前最为重要的问题。”Polezzi等[22]认为,神经科学的方法可以帮助我们系统地观察人类的决策模式及影响因素,这是传统的社会科学无法做到的,相较于研究环境或人格特征对行为的影响,神经管理学更注重研究环境、行为和神经基础之间复杂的关系。

在神经管理学领域通过fMRI技术研究发现,被试有无创业经验对其将刺激转化为具体内容有影响,并且有创业经验的被试所用时间更少,其额极皮层(Frontopolar Cortex,FPC)激活程度更强,特别是面对探索任务时,有经验的被试的决策速度更快,决策准确率更高,与执行力和控制力相关的额顶区(frontoparietal region)、背 侧 前 扣 带 皮 层(dorsal anterior cingulate cortex)的激活程度也显著强于没有创业经验的被试[23]。该研究为认知神经科学工具在决策科学领域的应用,以及揭示经验因素对决策行为的影响机制提供了生理层面的证据。随着有关决策认知过程的研究不断涌现,大量研究发现,特定的脑电成分能表征认知过程,这为研究者揭示决策过程背后的神经基础,进而了解影响因素对决策各环节之间的影响机制提供了技术上的支持。本文正是在神经管理学研究范式下,将认知神经科学的研究方法应用到经验因素对足球裁判员判罚决策影响问题的研究中,同时借助ERP高时间分辨率的特点,尝试从神经管理学视角揭示在足球比赛判罚决策过程中个体经验因素变化对决策者决策过程的影响机制。

在足球比赛中裁判员在短时间内须完成对某个动作是否构成犯规的判罚决策,这对裁判员的认知能力要求很高[24],其属于认知心理学决策模型中的识别行为。有研究[25]表明,判罚决策可能受到裁判员的选择性注意和警惕性等认知能力的影响。在ERP实验中,N1成分主要与个体认知有关[26]。N1成分的波峰一般出现在刺激后100~150 ms,位于前部头皮的电极位置,在刺激后的150~200 ms,顶叶皮层和外顶叶皮层也会产生相应的N1成分[27]。根据已有的关于经验与决策任务的研究,相较于没有经验的个体,有经验个体在进行决策之前的视觉认知过程中,消耗的认知资源较少。同时,训练和专业知识似乎可以增加处理视觉信息的认知能力[28]。经验可以显著提高个体在决策前期进行视觉识别任务的效率。在同样的决策任务中,其诱发的N1成分也应小于没有经验的个体。

P300成分是指在刺激呈现300~1 000 ms出现的一个可辨别的ERP成分,其成分与决策活动中的选择行为(即是否做出该决策行为)有关[29]。研究[30]结果显示,P300成分的振幅与该决策任务中被试消耗的决策资源有关,被试在决策过程中消耗的决策资源越多,其引发的P300成分振幅越低。在本实验中,对所有被试均使用相同刺激材料,而被试个体经验因素的差异会导致不同经验水平的个体对同一刺激材料消耗的决策资源不同。对于同一种犯规图片,由于裁判员有专业的知识和长时间的临场执裁经验,其消耗的决策资源会小于体育生组和对照组,P300成分的振幅也较小。体育生组则具有基本的足球常识和较多的观赛经验,他们进行判罚决策消耗会小于对照组,P300成分的振幅也小于对照组。

综上所述,笔者认为在足球裁判员的判罚决策过程与认知心理学提出的决策模型一致,个体需要在多个刺激中感知寻找与任务相关的刺激因素,并在短时间内做出决策。这种决策过程将会受到个体经验因素的影响,而这种影响的时序效应可以被ERP所观察到。为此,笔者设计了一个基于真实足球比赛中裁判员判罚决策场景的ERP实验,从而研究不同经验个体在进行决策时决策差异的影响机制,并尝试用行为和脑电数据揭示这种机制背后的神经基础。本文提出如下研究假设。假设1:在判罚决策过程的识别阶段,与有执裁经验的个体相比,无经验个体决策会调用更多的认知资源,表现为引发更大的N1成分波幅。假设2:在进行判罚决策选择阶段,个体的经验差异会使不同执裁经验水平的被试对同一刺激材料所消耗的决策资源产生差异,这表现为更有执裁经验的个体所引发的P300成分波幅更小。

2 研究方法

2.1 被试

本文使用G*Power 3.1.9.4软件[31]计算所需的样本量。根据已有研究的效应量,α的值取0.05~0.80。根据之前的文献和作者之间的讨论,效应量结果为0.15(中等效果)[1],为了达到预期的功率,需要收集来自55个被试的有效数据。因此本实验招募了65名被试,其中5名被试由于脑电数据伪迹过多,分析数据前将其剔除,最终有效被试为60人,平均年龄为22.92岁(M=22.92,SD=3.396)。按照行为和脑电实验要求与惯例,要求被试裸眼或矫正视力达到正常水平,惯用手为右手,精神状态良好。

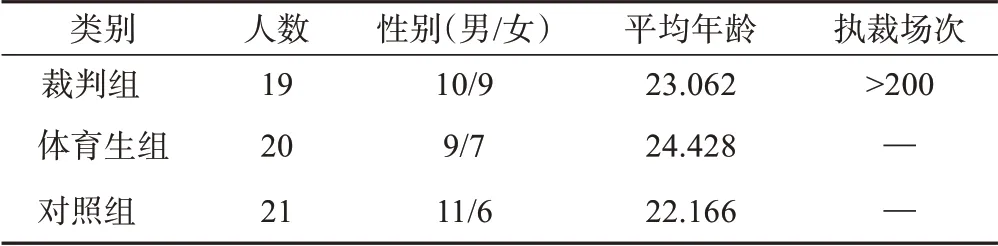

在本实验中,将被试按照执裁经验和对足球比赛的专业程度分为裁判组(执裁场次大于200场)19人、体育生组(体育相关专业且经常观看足球比赛,了解足球比赛规则和相关知识)20人和对照组(无体育专业学习背景)21人。具体分组情况如表1所示,所有被试均有偿参与实验。

表1 被试基本情况Table 1 Information of participants

2.2 实验设计

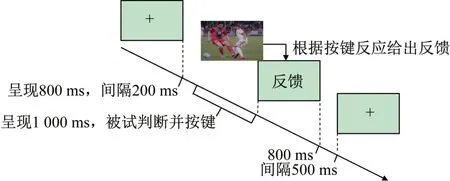

本实验采用E-Prime 2.0系统(Psychology Software Tools,Pittsburgh,PA,USA)进行呈现,被试距离屏幕70 cm,水平视角和垂直视角分别为2.58°和2.4°,像素为200×150,亮度与对比度统一。本实验所用的刺激材料来自足球比赛犯规视频,犯规瞬间的图片均从国际足联2019年远程裁判员培训课程所提供的教程“明显犯规组”的视频中截选而来(图1)。预实验和正式实验所用的刺激材料图片均经过前测,确保被试充分理解图片内容。实验在标准ERP实验室进行,室内光线柔和,温度恒定,要求被试调整身体坐姿到最舒服的姿势,放松头部和面部肌肉,并且要求被试在实验期间控制眨眼次数,集中注意力,等到脑波平稳后提示被试开始实验。

图1 实验材料Figure 1 The experimental materials

2.3 实验任务与流程

本实验主要参考“信息启动”(information priming)效应的实验范式,即先呈现视觉启动信息(特定足球比赛图片),再要求被试做出判罚决策。在被试的一次实验中,共有200对测试,即将40张足球比赛犯规图片重复5次(40×5=200)。在每次测试中,先给被试呈现“+”图片(800 ms),然后呈现足球比赛犯规图片,要求被试在规定的时间内做出是否犯规的判罚决策。判罚犯规按“F”,判罚不犯规按“J”,当被试做出决策后,屏幕将会根据正确与否分别呈现“正确”“错误”“无反应”(被试未在规定时间内做出反应)的反馈图片,本轮测试结束。具体实验流程为:呈现一个黑色的“+”注视点,呈现时间为1 000 ms,“+”图片结束后200 ms呈现刺激图片,每张刺激图片停留时间为1 000 ms,反馈图片的呈现时间为800 ms,从刺激结束到下一轮测试开始之间的时间间隔为300~700 ms,平均为500 ms。数据采集时间共计5 min左右(图2)。

图2 足球比赛判罚的实验流程Figure2 Experimentalparadigmof footballmatchjudgement

2.4 数据记录与分析

采用Neuroscan公司生产的64导脑电记录系统和Scan 4.5软硬件系统记录分析并同时记录脑电数据及行为数据。采样频率为1 000 Hz,正式实验开始时各电极电阻均降到5 000Ω以下,运用SPSS 23.0统计软件对3组被试进行组间统计分析。

运用MATLAB对采集的ERP数据进行预处理:对数据做电极电位后,以双侧乳突(M1、M2)作为重参考指标。去除无用电极,包括脑电、CB1和CB2。进行滤波(高通滤波为0.1 Hz,低通滤波为30 Hz,去除市电48~52 Hz、98~102 Hz),将决策发生前150 ms至后500 ms的数据进行分段,并对0点前150 ms进行基线校正。分段后手动插值坏电极,剔除坏分段,并运行ICA进行去除伪迹成分,检验并剔除伴有眨眼、眼动、肌电以及波幅大于±80μV的ERP伪迹片段的数据。

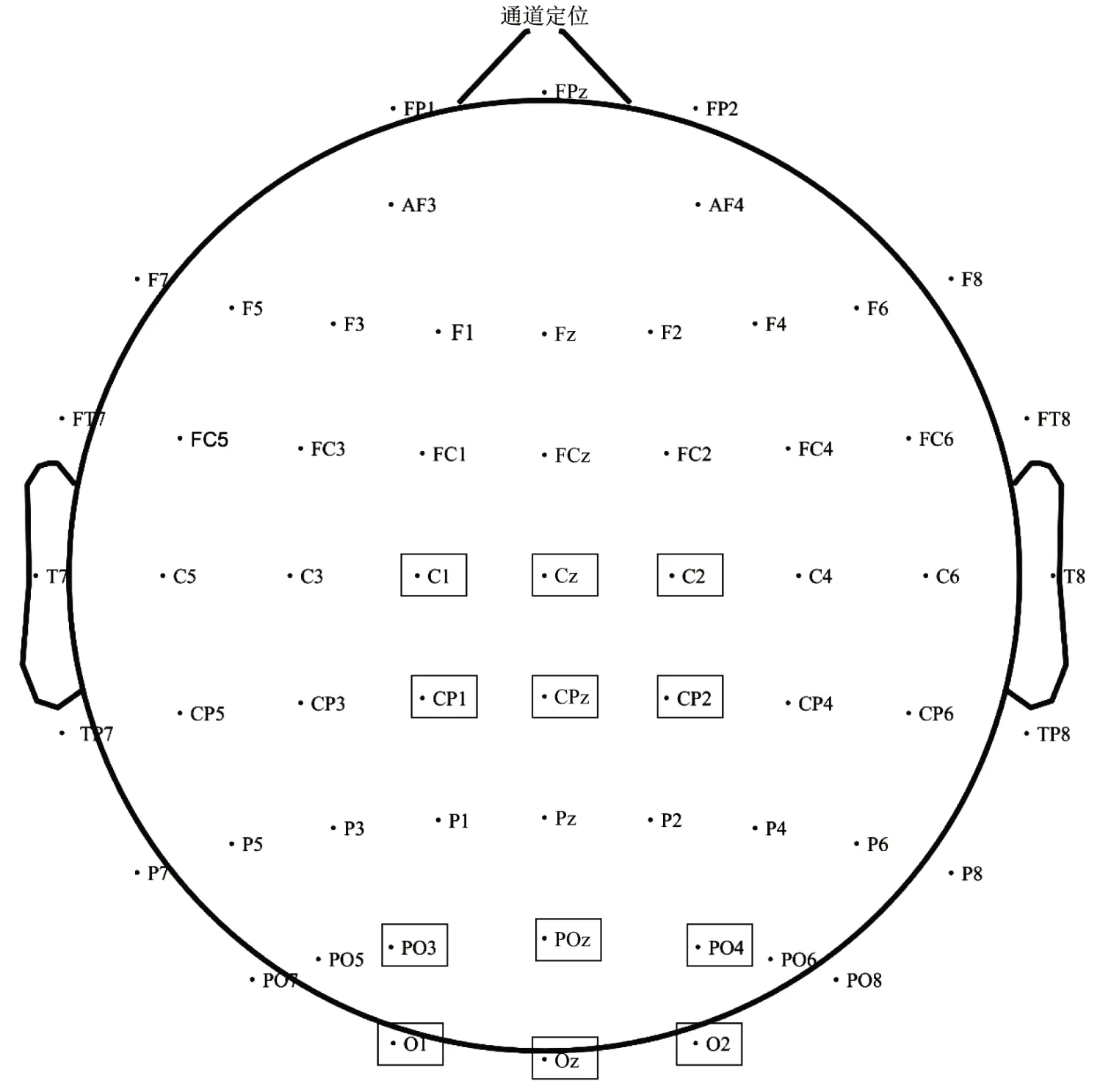

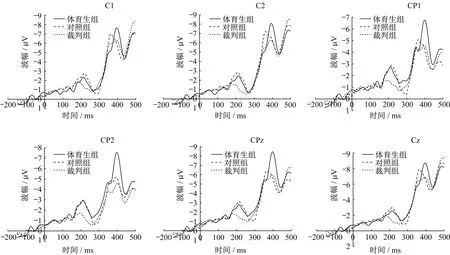

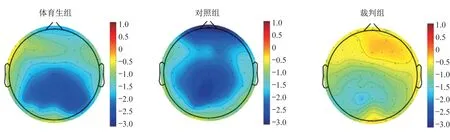

预处理后把被试内所有分段叠加平均,同组被试间也做叠加平均,通过所得到的波形图观察到感兴趣的N1和P300成分显著。根据前人文献,N1成分选取C1、Cz、C2、CP1、CPz、CP2,P300选取PO3、POz、PO4、O1、Oz、O2(图3)。对2个成分分别进行波幅值的提取(N1成分为200~240 ms,P300成分为340~380 ms),并对其做3(被试类别)×6(电极)的重复测量方差分析,统计结果非球性时采用Greenhouse-Geisser校正,以P<0.05为显著。

图3 64个电极整体分布与分析电极的选取Figure 3 Overall distribution of 64 electrodes and selection of analytical electrodes

3 实验结果与分析

3.1 行为数据分析

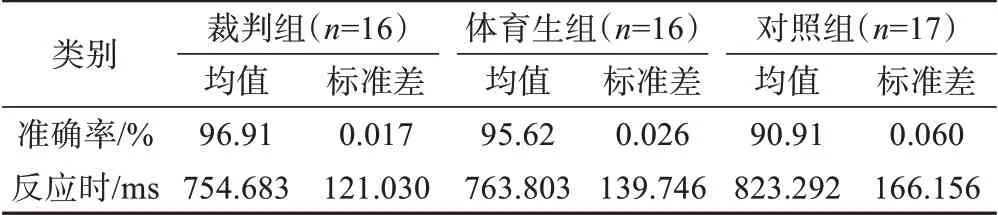

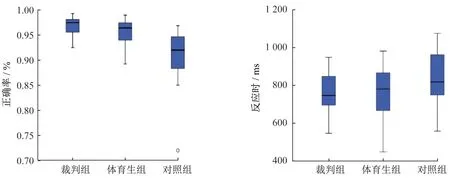

采用SPSS 23.0软件对正确率与反应时进行统计,具体观察3组被试的正确率(表2)。裁判组均值M=96.91%,SD=0.017;体育生组均值M=95.62%,SD=0.026;对照组均值M=90.91%,SD=0.060。

表2 3组被试正确率与反应时Table 2 Correct rate and response time of three groups

通过观察数据发现:裁判组和体育生组的正确率均值分布高于对照组,而裁判组和体育生组的正确率差异并不显著,但裁判组正确率分布较为集中稳定。反应时与正确率的分布相似(图4),表现为裁判组的反应略快于体育生组,且分布较为集中,这2组的反应时又明显低于对照组。

图4 被试组间正确率与反应时均值分布箱型图Figure 4 Box plot of the mean distribution of accuracy and response time among groups

3.2 脑电数据分析

3.2.1 N1成分

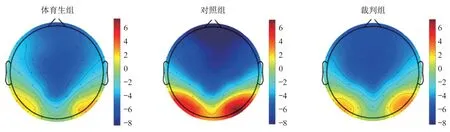

通过对选定的电极进行同组被试间的叠加平均,观测到被试在进行决策的过程中顶区产生了明显的N1成分,各电极(C1、C2、CP1、CP2、CPz、Cz)诱发的波幅差异明显。图5为3组被试在6个电极上观测到的N1成分平均波幅图,结果显示体育生组波幅最高,对照组其次,裁判组最低,地形图(图6)与波形图结果显示一致。3(被试类别)×6(电极)的重复测量方差结果显示,组间主效应显著[F(2,57)=3.71,P=0.035],电极间主效应不显著[F(5,54)=1.57,P=0.17],组间和电极间的交互作用不显著[F(5,54)=0.33,P=0.97]。通过对3组被试的数据进行事后分析发现,裁判组和对照组在做出决策时所诱发的N1成分有显著性差异(P=0.049),体育生组和其他2组间均无显著性差异(P>0.05),同时在波形图和地形图观测到裁判组的N1成分明显低于其他2组,可以认为经验值较高的裁判组相较其他2组在决策过程中分配更少的注意资源。

图5 N1成分电极点峰值的平均波形图Figure 5 The average wave form of the peak value of the electrode point of the N1 component

图6 N1成分脑分布地形图Figure 6 Topographic map of the N1 component brain distribution

3.2.2 P300成分

数据结果显示,枕区出现了明显的P300成分且峰值明显。图7为3组被试决策过程中诱发的P300成分平均波幅图,可以发现经验值较低对照组在决策过程中诱发的P300成分在3组中最活跃,裁判组其次,地形图与波形图显示结果一致(图8)。与N1成分处理方式相同,随后对其进行3(被试类别)×6(电极)的重复性测量方差分析,统计结果显示组间主效应显著[F(2,57)=5.76,P=0.007],电 极 间 主 效 应 显 著[F(5,54)=18.38,P<0.01],组间和电极间的交互作用无显著性差异[F(5,54)=0.77,P=0.659]。对数据进行组别间的事后分析得知,对照组在决策时所诱发的P300成分分别与体育生组(P=0.012)和裁判组(P=0.022)有显著性差异,体育生组与裁判组在P300成分上无显著性差异。可以认为:由于体育生组有一定足球判罚知识,但因不具备专业判罚经验,因此在面对相应刺激时无法快速准确做出判断,表现为更大波幅的P300成分;对照组由于无相关判罚经验且缺乏相关知识,在决策过程中对罚判任务难易程度无法衡量,精神压力小,没有消耗过多的决策资源,表现为P300成分波幅最小;经验值较高的裁判组受职业特征和经验的双重影响,在判罚过程中消耗较多的决策资源。

图7 P300成分电极点峰值的平均波形图Figure 7 The average waveform of the peak value of the electrode point of the P300 component

图8 P300成分脑分布地形图Figure 8 Topographic map of the P300 component brain distribution

4 讨论

在足球裁判员判罚决策中,个体执裁经验对裁判员的判罚决策判断和效率起着非常重要的作用。本文设计了在一个基于不同执裁经验下的判罚决策实验任务,要求不同经验水平的被试针对基于真实比赛场景选取的照片中的球员是否犯规做出判罚决策,实验结果表明裁判组和体育生组的整体正确率显著高于经验值最低的对照组,而决策者进行决策反应的耗时则表现为经验值越高越趋于稳定,脑电成分N1的振幅更小,同时有经验的裁判组和体育生组引发的P300成分的振幅也要显著小于对照组。

4.1 N1成分

本实验要求不同执裁经验的被试面对一张足球比赛图片进行是否犯规的判罚决策,这要求被试必须首先识别图片中的足球运动员的位置与动作,然后进行是否犯规的判罚决策,同时要求这一判罚决策必须在1 000 ms内做出,并通过预实验让所有被试都熟悉这一过程。根据认知心理学中对于决策任务阶段的划分,被试在做出判罚决策前,必然有一个从图片中识别存在哪些动作的认知阶段。

在本实验中,当刺激呈现200 ms左右时,裁判组、体育生组和对照组都会出现明显的N1成分。N1成分是一个包含众多子波形的代表视觉的ERP波形,一般出现在刺激呈现100~200 ms,与早期视觉加工中的注意力分配有关。决策者对某一任务分配的视觉注意力越高,其N1成分的波幅就越大[32]。在本实验中,体育生组引发的N1成分波幅与对照组无显著差别,与专业裁判组相比明显偏高,这表明体育生组和对照组相较于裁判组,在识别犯规动作时要消耗更多的认知资源。因此,假设1得到验证。

由此可见,在裁判员个体做出判罚决策时,经验因素首先会影响其识别具体犯规动作时分配的注意力资源。有大量临场比赛经验的专业裁判员,面对需要进行犯规决策的疑似犯规场景时,只需要调动较少的注意力资源就可以完成前期的识别任务,而仅仅爱好足球运动却缺乏执裁经验的体育生和对照组要调动更多的注意力资源才能识别出是否存在犯规。

4.2 P300成分

在本实验中,被试被要求在一定时间内完成刺激图片中运动员是否犯规的决策任务,当刺激图片呈现后的300 ms左右,在所有被试脑电图中都观察到了较为明显的P300成分。

从整体上看,裁判组和体育生组引发的P300成分波幅要显著小于对照组,而裁判组与体育生组之间的差异不显著。因此,假设2得到验证。主要原因是:①对于同一刺激材料,裁判组自身接受过系统的足球判罚培训,同时具有较为丰富的现场执裁经验,因此对于本实验挑选的国际足联2019年远程裁判员培训课程中提供的犯规动作做出判罚,并不会消耗他们过多的决策资源;而体育生组,由于他们日常生活中爱好足球项目,具有一定观看足球比赛的经历,其经验水平要高于平时观看比赛较少的对照组,消耗的决策资源也小于对照组。这体现为裁判组和体育生组引发的P300成分波幅均显著小于对照组。②裁判组和体育生组之间P300成分波幅差异不显著,这是因为本次刺激材料选取自2019年裁判员培训教程的培训素材,本身就是针对新手裁判员的入门级培训素材,所有素材的难易程度一致,整体难度不高。体育生组虽然没有受过专业的培训,但在日常生活中观赛经验丰富。在实验环境下无法模拟出真实比赛场景,产生临场压力、体力消耗等真实比赛中影响裁判员判罚决策的因素[31],所以仅仅体现出有经验个体和无经验个体之间的P300成分波幅差异明显,而执裁经验丰富的裁判组和欠缺临场执裁经验的体育生组之间决策资源消耗差别不大,引发的P300成分波幅差异也不明显。从行为数据上看,裁判组间各个被试的按键反应时总体较为平稳,而体育生组间被试的按键反应时波动较大。这说明受过统一系统训练的裁判员在进行判罚决策任务时,其决策过程和决策时间趋于一致,稳定性较强。仅仅是长期观看足球比赛积累经验的体育生组,其判罚决策过程受到个体间认知、反应差异的影响,并不稳定。

5 结论与展望

5.1结论

本文基于个体决策过程的不同阶段,尝试从认知神经科学的角度探索个体经验对裁判判罚决策的影响路径,通过事件相关电位工具,发现了用以表征决策过程中信息识别和行动选择联系的脑电成分N1和P300成分,为揭示足球裁判员判罚决策的大脑认知机制和决策路径提供了神经层面的证据,并进一步发现了经验因素对裁判员判罚决策影响的神经机制。研究认为:当不同经验水平的个体面对同样的犯规场景时,有经验的个体调用的认知资源较少,表现为较小的N1成分波幅;同时,面对同一犯规场景,不同经验水平个体所消耗的决策资源存在显著差异,经过系统训练、具有较为丰富的临场执裁经验的个体在决策时判断反应更为稳定,消耗的决策资源较小,表现较小的P300成分波幅。

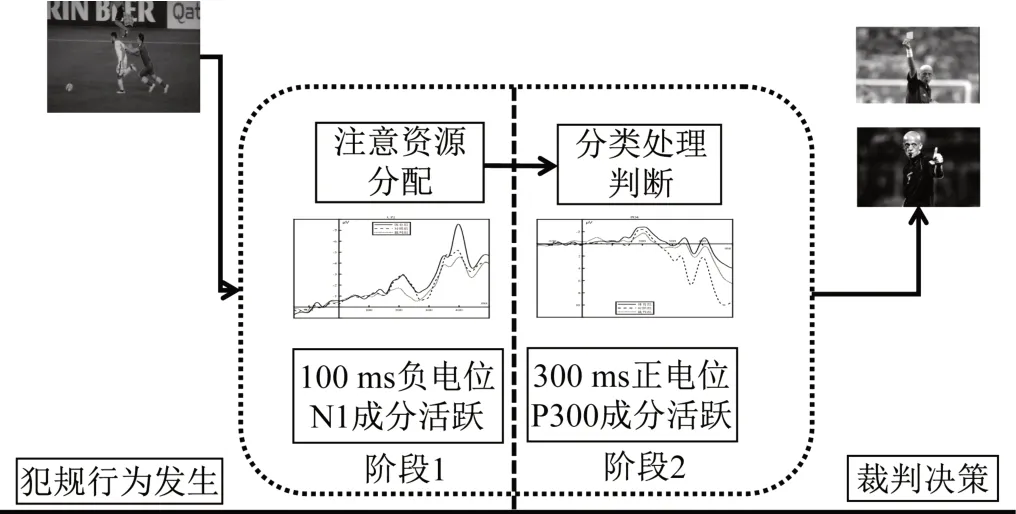

依据研究结果,明确裁判员判罚决策的2阶段模型。如图9所示,在足球裁判进行判罚决策时,首先产生的是一个识别过程,其标志N1成分活跃,在这个阶段裁判员需要调动识别资源,捕捉犯规信息。之后进入选择决策阶段,其标志P300成分活跃,裁判员根据前一阶段捕捉的信息,结合足球比赛判罚规则做出犯规或者不犯规的判罚决策。结合之前不同经验水平的个体所引发的N1成分和P300成分波幅的差异,认为经验因素在对发现目标的疑似犯规行为和是否判罚该行为犯规这2个阶段中均会影响裁判员的判罚决策。

图9 裁判员判罚决策过程模型Figure 9 The stage model of refereeing decision

在VAR技术应用日益成熟的今天,一方面在实践层面上可以依据本文理论支撑,根据裁判员不同的经验水平设计相应的VAR介入标准,让足球比赛在保证公平公正的同时,不失去原有的流畅性,不影响观众的观赛体验。另一方面可以根据裁判员在认知和选择决策阶段中不同的心理特点,设计更为细化的足球裁判培养计划,并根据该模型设计相应的纠偏机制,为足球裁判员的预备选拔、临场执裁以及事后分析3个层面提供理论借鉴,从而提升足球裁判员的判罚决策准确性,为提升我国足球水平和职业联赛比赛质量,做大做强足球产业作出应有的贡献。

5.2 展望

本文尚存一些不足之处,在实验材料的选取、实验程序的设计方面尚存在需要改进的地方。后续研究可以针对不同经验水平的被试在面对难度差异、环境差异的决策任务时,揭示其决策行为和背后神经活动变化机制和影响机理,从而进一步完善和丰富针对裁判员个体的判罚决策神经机制的研究范式。

事实上,决策行为对于包括体育运动在内的人类活动起到了至关重要的作用。体育学研究,除了本文涉及的裁判员判罚决策外,还包含运动员的运动决策、教练员针对比赛现场进行战术调整的风险决策、体育消费者的品牌决策、体育观众的观赛决策等大量的决策场景[33]。因此,将神经管理学研究范式应用于体育学的决策研究中,发掘不同体育场景中情绪状态、年龄和性别等个体因素对参与体育运动各类人群的决策影响神经机制将有重要意义。此外,随着认知神经科学的FMRI、EEG、眼动及近红外成像等技术不断发展,便携式、高分辨率的仪器为解决体育学中实践场景问题提供了便利条件。

总之,随着认知神经科学的研究方法和研究范式被不断应用到经济学、管理学等社会科学领域,并取得一系列重要的研究成果,相信认知神经科学与体育学的相互融合与相互借鉴会对体育学未来的研究产生重要影响,形成一套融合多学科知识的解决机制,为体育学研究提供新的研究思路。

作者贡献声明:

丁建岚:设计论文框架,提出实验思路,采集、核实实验数据,撰写、修改论文;

黄 谦:提出论文选题,指导撰写论文,审核修改论文;

张 犁:完善实验思路,采集、分析实验数据,撰写论文;

马林晓:采集实验数据,校对论文;

丁逸菲:采集实验数据,处理数据;

王欢庆:校对论文。