呼捷玛斯悖论:构成主义的国家身份和功能再造

浦安原 张 磊(通讯作者)

毋庸置疑,包豪斯学派奠定了现代主义设计的基础。德国的包豪斯和苏联的呼捷玛斯被设计史的研究者认为是现代主义风格的中心,与19世纪盛行的学院派和反思主义形成对比。①在被称为“共产主义包豪斯”的呼捷玛斯内部,构成主义的思想得到了全面践行。综合目前国内外的资料,针对呼捷玛斯的主要研究整体上可概括为两个方向:一是关注呼捷玛斯作为多元化平台的教育功能。一方面作为现代构成教学的组成部分,呼捷玛斯构成教育开创性的教学方法论可以作为具有连贯知识体系的现代设计课程来教授,其理念与探索更是对早期包豪斯基础课程与教学的转型起到了显而易见的作用。②另一方面,在呼捷玛斯内部,关于意识形态、创造性工作、实践和方法论的讨论一直在进行,伴随着每一项新举措的诞生以及因此而产生的冲突,持续而深刻地存在于各个院系之中。③时至今日,对呼捷玛斯的研究为更完整地描摹早期现代主义设计全貌提供了一个崭新的视角,为展望新时代下设计的未来发展路径提供了更多可能的参考。④二是观照呼捷玛斯作为制度平台的社会功能。自1920年成立以来,呼捷玛斯为所有学员提供免费的教育,其遗产不只是对新教学方法研究的历史经验,更是复杂职业语言的重新建构与有机综合。⑤美国现代艺术博物馆创始主任阿尔弗雷德·巴尔(Alfred H.Barr Jr.)认为,尽管与包豪斯的“共产主义精神”相似,但拥有2000多名学生的呼捷玛斯却可以称得上是空前的现代化事业。⑥呼捷玛斯的师生试图通过将艺术与政治联系起来,实现国家关于效率和生产的目标,从而完成生产秩序到社会制度的框架更替。

以上两种视角揭示了呼捷玛斯从教育平台向制度平台的功能性转变,其实质是国家身份的流转与构建。然而,这种身份流变的动因却不甚明了。如果说现代主义形塑了包豪斯的话语体系,那么构成主义之于呼捷玛斯的作用是消解,凝聚亦或是分化?如何具体分析俄国先锋艺术和意识形态修辞之间的隐秘关系?本文通过梳理考察呼捷玛斯发展轨迹的同时,关注呼捷玛斯国家身份形成的焦点,试图阐明以下三个问题:其一:构成主义是如何从前卫艺术理论成为国家生产工具的?其二:呼捷玛斯是如何完成从“前卫教育平台”到“前卫制度平台”的身份转换的?其三:呼捷玛斯作为“前卫制度平台”又是如何改造整个国家生活原则从而实现制度变迁的?

一、构成主义:革命意识与社会现场

1、传统的消解:从“自由工作室”到“艺术技术工作室”

1917年,俄国爆发十月革命,随着传统艺术学院的衰落,许多学校旨在培训跨学科领域的艺术生产者并将其引导到工业生产中来,从而能够将艺术与社会的新视野联系起来。在1918年至1919年期间,包括康定斯基,塔特林在内的俄国前卫艺术家们就开始计划要创建一种不同以往的“新艺术”以实现新的生活( A New Art For the New Life)。在苏联实施“新艺术”计划的重要举措是在1918年2月发起的大规模教育改革,其中包括重组高等艺术教育体系。人民教育委员会将成立于1825年的原帝国斯特罗干诺夫莫斯科国立工业艺术学院(МГХПА)⑦以及成立于1865年的莫斯科绘画、雕塑、建筑学校(МУЖВЗ)⑧进行改革,分别成立第一、第二国立自由艺术工作室。“工作室”(Мастерские)⑨一词用于高等教育,意在传达手工艺和工业生产作为艺术实践基础的重要性—这同时也是格罗皮乌斯创建包豪斯的初衷。自由艺术工作室建立在学生管理和完全艺术自由的原则上,有时甚至会升级为完全的“无政府主义”,所教授的科目尝试涵盖了当年存在的所有艺术流派,如至上主义、立体主义和未来主义等。

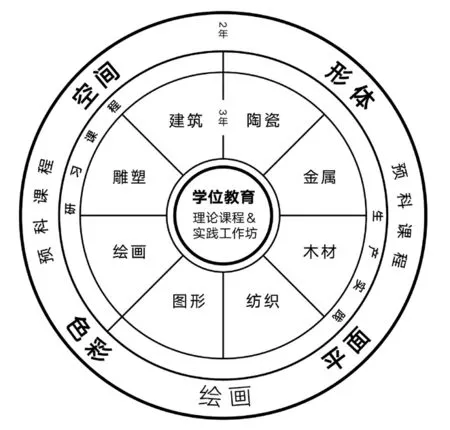

在第一学年结束后,康定斯基认为,尽管自由工作室从原则上讲是前卫的,但它缺乏凝聚力或“综合统一性”。⑩而此时的魏玛包豪斯汇集了由格罗皮乌斯领导的德国工人艺术委员会和十一月小组的画家、雕塑家、艺术家等,这三个专业的成员都参与到了包豪斯的建设之中。⑪根据康定斯基的说法,在刚成立的包豪斯每个学生都有义务学习这三种艺术。⑫显然,这种模式更适合系统地发展“新艺术”文化。两年后,第一、第二国立自由艺术工作室合并重组为“高等艺术技术工作室”,即呼捷玛斯(图1)。

图1:呼捷玛斯标志,亚历山大·维斯宁设计,1922年

康定斯基在呼捷玛斯成立的前一年(1919年12月)于莫斯科创立了一个致力于艺术文化工作的研究性机构,名为大师理事会,并在1920年3月将其更名为艺术文化研究所(ИНХУК)⑬。其主要成员罗德琴科、李西斯基、阿列克谢·甘、斯捷潘诺娃、拉多夫斯基等都是构成主义的拥趸。1920年11月,艺术文化研究所的内部局势发生了变化,康定斯基对艺术元素的综合性分析被罗德琴科领导的年轻艺术家认为带有“个人主义”(Individualistic)和“主观”(Subjective)倾向,他们主张采用客观分 析(Объективный метод,Objective Method)的方法并建立“客观分析小组”,并于1921年1月创建了第一批构成主义者工作小组,开始寻找将构成主义融入生产的方法,同时在呼捷玛斯制定教育计划,进行艺术实验。

1920年12月18日,列宁在人民代表大会讨论关于成立高等艺术和技术工作室的会议中明确“高等艺术和技术工作室是一家具有特殊艺术意义的高等技术工业教育机构,其目标是培养艺术家—具有最高行业水准的大师以及职业教育的指导者和领导者”,⑭称为呼捷玛斯(ВХУТЕМАС)⑮。其目的是将艺术与生产,科学与技术结合,并把社会主义生活的新内容与人民的需求结合起来。⑯在呼捷玛斯创立之初,构成主义者工作小组根据对艺术创造力基础进行实验和方法分析的总体趋势,确定了艺术教育体系中的三个基本要求:首先,要求对艺术学科教学过程的“客观化”;其次,要求各种艺术类型的融合,并发展一种共同的教学方法;最后,要立足时代的具体条件,将艺术文化与大规模工业化生产结合。艺术文化研究所成员在与魏玛包豪斯的相互借鉴下为呼捷玛斯制定了一系列指导思想,尤其是在基础课程体系方面发挥了决定性作用。此后,构成主义开始作为“生产艺术”⑰的理想形式得到广泛认可与推广。

2、制度的凝聚:从“大众教育”到“教育大众”

基于完全不同的教育方法,苏联模式在社会和意识形态上是截然不同的。如果说包豪斯(尤其是在魏玛时期的包豪斯)首先要做的是对作为“手工艺人”的个人进行教育,那么建立呼捷玛斯则是为了履行对工人阶级社会进行教育的政治使命。在这一层面,呼捷玛斯不仅仅是一所学校,而是一种在全社会范围内试图大规模重新概念化和重新组织整个生活原则的国家工具⑱。构成主义超越了对艺术本质研究的哲学追求,并将艺术视为工业生产以及一种教育公众的手段。

尽管包豪斯得到了魏玛政府的支持,但包豪斯却未曾像苏联的呼捷玛斯那样得到国家层面的高调推进和社会大众的广泛热情(图2)。一战后的德国面临巨额债务赔偿,政府已自顾不暇,包豪斯不得不在收取一定学费的同时,从事一些如销售工业设计产品的盈利活动以维持运转。呼捷玛斯面向社会各个阶层开放,无论先前的背景如何,都可以在这里接受免费的艺术教育⑲。虽然格罗皮乌斯最初的想法只是回到“手工艺时代”,但他很快就将包豪斯的定位改为“适合大规模工业生产的产品原型实验室”,⑳这与呼捷玛斯的以“培训现代工业专家”为目标遥相呼应。呼捷玛斯在成立后不久将教学任务进一步明确为要培养“一种新型专家,他们不仅可以管理生产,进行基于新科学的研究,同时也是引导群众创新的领导者”,㉑这不禁又让人与远在德绍的包豪斯产生联想(图3、图4)。

图2:呼捷玛斯学生课程作业展览,1923年

图3:建筑系学生M.I.波莉娅科娃毕业证书(正面),1930年

图4:建筑系学生M.I.波莉娅科娃毕业证书(背面),1930年

呼捷玛斯学生人数最多时是包豪斯的十到二十倍。仅在1924~1925年间,呼捷玛斯就有1445名学生,而包豪斯在同一年只有127名学生。㉒不同背景、规模庞大的学生对呼捷玛斯的现代化体系提出了挑战,亟需建立系统的跨学科标准化教学方法。呼捷玛斯教授大卫 ·斯特伦伯格(Давид Петрович Штеренберг)在与阿尔弗雷德·巴尔的交谈中表示:“包豪斯旨在培养个人,而呼捷玛斯则着眼于群众。”㉓斯特伦伯格的评论遭到巴尔和其他人的否定,尽管被认为“肤浅和教条”,但斯特伦伯格的话语仍具有深远的意义。的确,呼捷玛斯和包豪斯之间的区别不仅仅是学生数量的问题—呼捷玛斯的师生不仅将设计教育看做是获取知识的过程,更将其看做革新的途径。㉔呼捷玛斯的目标是把教育带给大众以及满足不断增长的生产需求,而这只能试图通过激进的教育改革来实现。为此,呼捷玛斯引入了一种新的教育模式,学校本身就像一个公社,是一个集体学习、劳动和生活的场所。学员在正式进入各个专业工作室、生产部门学习之前都要接受系统的培训;师生们则以发展一种“新艺术”文化为己任,试图以此践行新建立起的社会秩序并打造一个“共产主义未来”;激进的艺术家将其视为参与革命建设、传播前卫艺术理论哲学的契机。就这一层面而言,学校更像是一个前卫化的制度平台,是一种规模空前庞大的教育实验,试图将艺术、建筑和设计方面的激进实验提炼为系统化的结构教学方法。㉕这种多重场域的交叠让呼捷玛斯不再仅仅是一所实现现代化的教育机构,同时也充当了见证参与社会重构的革命在场。

3、结构的分化:构成基础教学

呼捷玛斯的艺术、建筑和生产部门之间的交流是通过基础教学系统促进的,由于无条件的入学方式,艺术文化研究所最初为呼捷玛斯设置的“一年制预备考核”㉖收效甚微。从1923年开始,新的两年制基础教育成为所有学生的必修课程,其目的是“使学生掌握艺术各分支所共有的艺术技能和核心知识,并成为新的综合艺术的基础”(图5)。㉗在这一点上,呼捷玛斯和包豪斯都是遵循“从普通艺术和造型教育到特殊艺术再到专业学习”的教学模式。㉘

图5:呼捷玛斯基础课程设置,图源:Avant-Garde as Method:Vkhutemas and the Pedagogy of Space,1920~1930,Anna Bokov,2020,pp.548-549.

根据格罗皮乌斯在1922年为包豪斯安排的教学计划,基础教学为期半年(一个学期),包括“对形式和材料的初步研究”,涵盖自然、空间、构造与表征、材料与工具以及颜色和成分研究等五类课程,学生完成基础学习后,便进入专业化的方向学习(图6)。在呼捷玛斯,基础课程的重点在于寻求所有学科的通用形式原则,分析所有视觉和造型艺术共有的基本元素,以及训练对艺术元素的抽象概括。基础课程的制定成员几乎都是来自艺术文化研究所客观分析工作小组,他们研究并设置了图形、色彩、体积、空间等总体基础课程(图7)。基础教学部门的设立是呼捷玛斯巩固其先锋派领导地位和开展全面艺术教育从而成为一所真正意义上的现代设计学校而做出的重要举措,使呼捷玛斯由原先的自治性学院向一所真正意义上的现代设计教育机构转变。

图6:包豪斯教学计划,1922年

图7:呼捷玛斯教学计划,1923年

在教学模式上,呼捷玛斯采用了一套循序渐进的教学方法。从最基本的任务开始,以指导学生完成一系列的练习。由罗德琴科最早构想的“图形”课程最初名称叫做“平面图形构成”。区别于旧学院体系,它是对于人体、静物、风景等传统图形课程的替代,“图形”课程的核心是训练学生以观察为手段,构建主要几何元素。课程练习包括:取五张尺寸比例为2:3的纸张,采用任意大小的三种形状:圆形,三角形和矩形,对其形式加以组合分析。一旦学生掌握了形式设计的法则,罗德琴科便引导学生“用三种给定的形状制作五种结构”,进而发展到空间想象,罗德琴科将图形设计更多地视为立体而不仅是单纯的平面过程,试图由此通过一种新型的互动式教学来传达他的构成主义设计理念(图8)。㉙

图8:罗德琴科“图形”教学方法

然而,最初的四门核心课程是短暂的,由于外部的质疑和生产压力,呼捷玛斯(高等艺术技术工作室)于1927年重组为呼捷恩(ВХУТЕИН,即高等艺术技术学院),基础课程缩减到了一年(图9)。尽管面临不断地冲击和未知的变数,基础教学仍然是整个学校最为重要的部门,并且在教学成就上也最为突出。参观1928年呼捷玛斯展览的教育人民委员会委员卢那察尔斯基观察到:

图9:《呼捷恩》封面,1929年

“从本质上讲,这是一个基础课程,年轻人可以通过单独的学科(线条、颜色、空间、体积等)学习所有艺术学科(绘画、雕塑、图形)的元素,这正是我们从革命开始就要寻找的结果……现在看来,这种创新已经生根发芽,成为我们未来艺术教育成就的坚实基础。”㉚

完成基础课程后,学生将继续进入专门领域学习。像包豪斯学院一样,呼捷玛斯是一所提供艺术、建筑和设计方面综合教育的学校,它最初被分为三个美术部门,包括建筑、绘画和雕塑,以及五个生产部门:图形、纺织、陶瓷、木材和金属加工。完成所有课程后,呼捷玛斯毕业生将获得“工程技术人员”或“艺术技术人员”的文凭,虽然各部门在学历上是平等的,但实际上,综合的跨学科结构仍然有些脱节:在艺术文化研究所成员的描述中,呼捷玛斯的最初任务是将生产部门和其他“纯粹艺术”整合,基础课程在其中起着至关重要的作用。㉛然而,在完成基础学科的学习后,大多数学生不是进入生产部门,而是仍然选择具有更高声望的传统艺术学科(如绘画、建筑等),这表现出呼捷玛斯内部存在传统与现代结构上的分化、艺术对生产的背离。

二、呼捷玛斯:功能再造与制度变迁

1、建筑与社会的同构:从“学科”到“科学”

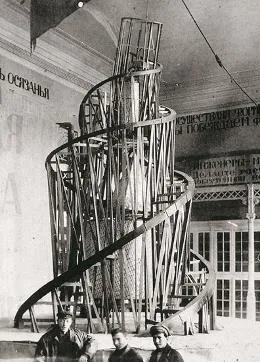

如果说包豪斯与呼捷玛斯存在某种区别或联系,那么两者在对待“建筑”的态度上所表现出的异同则使这种关系得到了更为直观的体现。如同塔特林在1919年设计的第三国际纪念碑一般,在构成主义者看来,构成主义是一个整体计划,意欲把生活当作一种整体来设计。㉜由钢铁和玻璃组成的巨大运转机器展现了工业新时代机器美学的力量,多层动态的螺旋式上升结构隐喻了不断前进的革命道路,构成主义者将纯粹的艺术形式与功能的意图结合,服务于新世界的创造(图10)。

图10:第三国际纪念碑,塔特林设计,1919年

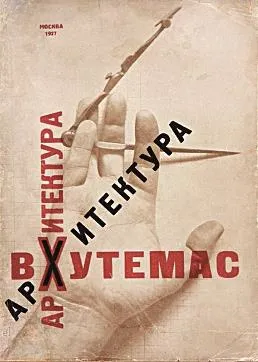

战后的苏联在经济上遭受重创,迫切希望快速实现城市化并采取措施以解决住房短缺问题。因此,在呼捷玛斯,建筑始终是被关注的重点,建筑系一开始就作为一个独立的部门与艺术和生产部门并列,和基础教学一起在复杂的艺术学院中起着巩固作用(图11)。尽管格罗皮乌斯在1919年的包豪斯宣言中称:“一切创造活动的终极目标就是建筑。”㉝但多年来,格罗皮乌斯仍然是包豪斯唯一的建筑教师,事实上,直到1927年包豪斯才开始教授建筑。

图11:《呼捷玛斯建筑》封面,李西斯基设计,1922年

从1920年代中期开始,建筑系在呼捷玛斯逐渐从精英实践转变为普遍的任务,并逐渐承担了跨学科教学的综合角色。呼捷玛斯的建筑教育开始被视为社会工业化进程的一部分,是从大众教育到大众标准化建设的桥梁,成为苏联第一个“五年计划”开始时建筑规划的主要模式。建筑不再被视为一门艺术学科,而是成为帮助苏联社会快速实现工业化的科学工具。呼捷玛斯第三任校长诺维茨基肯定了建筑作为“无产阶级专政时代的艺术”㉞的地位:“所有其他视觉艺术都应该为之服务或为之消亡……建筑将改变大地的面貌,重组并改变我们日常的社会生活和工作。”㉟

而在包豪斯,所有学科都被视为“一种新建筑不可分割的组成部分,这些新学科在统一艺术作品的伟大结构中得以融合。”格罗皮乌斯把建筑作为包豪斯教授所有学科的最终目的,建筑是各种视觉形式以及空间艺术和工业设计的综合体现。而苏联构成主义者将自发艺术转换为功能主义艺术,正如传统艺术家设计艺术品的整体,构成主义者设计社会的整体。最终,两所学校都是围绕“整体设计”的理念构建的:从城市的面孔到硬币和邮票,艺术家们声称有权创造整个世界。㊱虽然这一方法旨在服务于“新的社会秩序”,但艺术并没有完全屈从于它。新的艺术语言不是由社会决定的,相反,构成主义本身构成了新的秩序美学。最终,生产艺术与制度重建在构成主义和呼捷玛斯的一体化框架中实现了同构。

2、身份的双重位移:从派系之争到阵营之辨

在呼捷玛斯存在的十年里,它不仅集合了俄罗斯20世纪初先锋派的不同阵营,也维持了强大保守学术的存在。这种异类化的构成是呼捷玛斯内部很多争论的根源,也是导致内部话语混乱可能的原因。㊲如果说艺术文化研究所集结了新艺术的支持者,昭示了对古典主义的消解,那么在革新意义上,呼捷玛斯呈现的则是一个更为复杂的现象。

早在1919年,李西斯基就完成了构成主义作品《红色楔子打击白军》,并于1926年1月从德国返回后被任命为呼捷玛斯木材和金属车间的家具和室内设计系主任。李西斯基认为,艺术家不需要所谓外在的唯美、艺术性的流行,而是需要对风格的本质有深层次的了解,㊳并以此对家具设计的风格做出总结:应是诚实而精确、重视整体的,不是形式或虚构的幻想,在整体或细节上由几何的圆与直线所构成,在简洁结构中体现出丰富性,便于现代工业机器生产制造。李西斯基的描述包含了对结构、体积的认识,是对空间轮廓、比例、模组和节奏的表达,这些元素的组合最终都指向功能。基于这样的方法,便能生产出传达新苏联生活的产品。

在1925年巴黎国际装饰艺术及现代工艺博览会上,罗德琴科为苏联展馆设计的工人俱乐部家具直观体现了李西斯基的设计原则(图12)。工人俱乐部(The Workers’ Club)的概念出现在20年代,作为“共产主义生活模式的中心”,它在提供娱乐和休闲功能的同时,也是一个开放的政治活动空间。俱乐部的规划原则和家具设计有着经济性的考量:开放式的骨架明显地减轻重量,形式简单的木质家具能在全苏联低技术的小工厂中量产而不需要大量昂贵的生产线。材料的经济性,对功能的考量以及精巧的空间设计,这些充分反映了构成主义者对结构的重新思考,色彩上黑、白、红、灰的搭配成为构成主义的经典配色。由于将纯粹艺术形式与功能主义的意图相结合,构成主义风格因此被认为是一种出自群众的无产阶级艺术而广为流传,表现出苏联社会审美思潮中的现代性转向。此后,借助巴黎博览会为跳板,来自东欧的构成主义风格也为欧洲大陆所熟知,并成为争相模仿的对象。

图12:苏联工人俱乐部,罗德琴科设计,1925年

然而,从功能性的“大众座椅”到社会主义现实主义的“古典绘画”,1929年出版的《呼捷恩》(ВХУТЕИН)中所展示的作品反映出学校似乎在传统与现代的抉择中相互抵牾(图13、图14)。在1923~1926年期间,呼捷玛斯第二任负责人弗拉基米尔·法沃斯基(Владимир Андреевич Фаворский) 坚持将学校转变为一所艺术和技术的教育机构,而对工业艺术的理念嗤之以鼻,㊴这导致学校与社会生产脱节,培养出的学员无法为工业社会服务。如果说像木材和金属加工这样由构成主义者领导的生产学院尚能维持结构上的融洽,那么在教师的组成中,建筑和绘画雕塑学院则反映了一幅在古典传统和新趋势之间斗争的复杂画面。以至于作为呼捷玛斯创始人之一的奥西普·布里克(Осип Максимович Брик)认为“学校与新兴的无产阶级文化思想和实践任务脱节了,”“生产部门空无一人,取而代之的是二三流的艺术家开设的各种绘画和雕塑工作室。”㊵最终,在1926年呼捷玛斯委员会通过的《关于呼捷玛斯状态的一般决议》中,明确表示“呼捷玛斯的结构划分标准不能是形式美学原则,而只能是生产原则。”㊶这导致法沃斯基在关于学校教学结构设置争论中的失败,并由支持构成主义、倡导工业生产的社会学家帕维尔·诺维茨基(Павел Иванович Новицкий)接任。

图13:木材和金属加工部门作品,《呼捷恩》,1929年

图14:绘画部门作品,《呼捷恩》,1929年

在传统与现代的角力中可以想见,呼捷玛斯并不是(也从来都不是)一个概念上统一的整体,而是一个大规模多中心的集合。显然,这所学校表面上缺乏一个有凝聚力的“身份”。呼捷玛斯在历史上仅仅存在了十年,从组织结构来看,它的存在很大程度上是混乱的;而从艺术哲学的角度来看,它在相当长的时期内是没有明确方向的。在1920~1926年期间呼捷玛斯一直徘徊于传统与现代、艺术与生产之间,而在1926年下半年改制后,呼捷玛斯摒弃了对传统的保留,即使是绘画、美术等传统学科也需要培养以“社会主义文化建设”的专家为原则。学生们在基础课中甚至需要学习政治经济学、军事理论、化学、物理学等现代学科。㊷然而,也正是由于多元交叉的开放体系、兼而有之的教学方法才使得构成主义得到了充分的试验发展与自我革新,进而构成了呼捷玛斯这一“教育聚集体”的独特存在。随着大规模“生产艺术”对古典主义的消解,构成主义实现了由促进生产建设(生产工具)到促进生活建设(制度工具)的功能转换,以生产建设为核心的呼捷玛斯也完成了由“教育平台”向“制度平台”的身份变迁。

原先的“生活范式”开始向“生产范式”迁移㊸,这种身份过渡带来的范式转换赋予了构成主义和呼捷玛斯更多的革命意味。首先,在艺术形态层面,20世纪初构成主义与至上主义的主动分野体现了俄国先锋派的革命理想与艺术自觉,并为现代主义设计在西方(欧陆)的形成提供了理论依据与风格上的借鉴;其次,在意识形态层面,呼捷玛斯在西方阵营的审视下,更多地被视为共产主义政权的产物和纯粹的政治宣传工具,并将其视为意识形态上的威胁。而在斯大林上台后的苏联,呼捷玛斯激进的先锋意识和对现代性艺术的激进探索则被斥为“资本主义”“形式主义”。从“前卫教育平台”到“前卫制度平台”,从“共产主义”到“资本主义”,呼捷玛斯起初在新兴社会生产中关于“身份”的焦虑毫无意外地最终滑向了身份的“双重位移”。呼捷玛斯在1927年历经重组为呼捷恩后,最终于1930年被解体关闭㊹,并不得不接受“社会主义现实主义”美学范式的改造。讽刺的是,无产阶级最初用来对抗资产阶级概念化的工具,最后却被认为是资产阶级抽象的化身,并最终为资本主义所猎获,在今天看来,这样的结果似乎是对呼捷玛斯近乎悖论式存在的一种嘲弄。

三、超越文本:呼捷玛斯悖论的启示

回到本文开端提出的问题,呼捷玛斯多重身份交叠的背后,都与构成主义风格的功能再造紧密相连,反映出艺术与政治功能的偶合与毗连。首先,作为一种新的体系,经过与意识形态的杂糅,构成主义的现代话语功能被改造为整体计划的国家工具,在苏联“新经济政策”的背景下被赋予了具有制度化功能的合法身份。其次,呼捷玛斯凭借构成主义的制度化整体参与到国家生活原则的重建中,这种场域的交叠让呼捷玛斯作为教育平台的同时也充当着制度平台的双重身份,由此产生了现代性、制度性、变革性的交织。最后,在“生产艺术—制度重建”与“构成主义—呼捷玛斯”的交织同构中,呼捷玛斯完成了由促进生产建设(生产工具)到促进生活建设(制度工具)的功能再造。

作为教育的先行者,呼捷玛斯的构成教学在内部与外部实践中得以充分发展与自我革新,影响了包豪斯的设计教育实践和体系架构,为现代主义设计的形成提供了理论依据与风格上的借鉴。作为时代的“异化者”,也是客观规则的试验者,呼捷玛斯在新生工业社会带来的慌乱与光怪陆离中敏锐地察觉到时代的可能性并勇敢地做出了创举式的尝试:一切汇入生产,功能性秩序和象征性秩序在艺术媒介的作用下建立了通路,构成主义成为政治隐喻的神话。功能主义的美学范式充当了政治观念与生产关系的事实媒介,推动了工业与经济的发展,成为构建苏联社会的生产制度保障。

如果按本雅明的观点加以分析,呼捷玛斯的最终解体是由于其不切实际的乌托邦幻想,并以此认为其本质不过是“无产阶级分化的成员”㊺,崩溃是艺术与政治对“秩序美学”追求存在根本差异的必然结果,反映出艺术美学与政治美学的不可调和,并最终导致了本雅明笔下“艺术政治化”的失败。然而,这样做片面夸大了艺术在此处作为一种工具的能力,也在实践上导致政治倾向与艺术倾向的客观割裂。事实是1922年柏林的苏联艺术展、1925年的巴黎博览会推动了构成主义国际化运动,欧洲先锋派成为技术理性意识形态的代言人,摇身成为构成“秩序”美学的鼓吹者。显然,对于此时野心勃勃的苏维埃领导者来说,“蒙尘”的构成主义不能再代表广大无产阶级,需要寻找(或者说“创造”)一种新的艺术形式来接替。这也是为什么斯大林甫一上台就关闭了呼捷玛斯,全面肃清文艺领域的“形式主义”并在短短两年后的1932年确立了“社会主义现实主义”作为唯一艺术创作原则的原因。反观30年代包豪斯与美国呈现出的暧昧势态,这种状态并没有随着与纳粹对抗的结束而终止,反而在冷战来临前后愈演愈烈,客观促成了美国经济文化高速发展,最终奠定其长期掌控全球话语霸权的基础,成为艺术政治化的典范。我们当然不能说呼捷玛斯的解体与90年代苏联的大厦将倾有直接关联,但可以确定的是,复古主义思潮迟滞了苏联的发展(尤其是轻工业),尽管60年代与现代主义再次对接,但与此时庞大的“美国制造体系”相比,苏联已难以望其项背。

可以想见,百年前艺术与政治一系列微妙的短路,对世界格局产生了深远影响,并且这种影响在可预期的将来仍然清晰可见。如果说本雅明1936年提出的“技术决定论”将艺术政治化的失败归因于艺术生产力是囿于时代的局限,那么面对技术日新月异的今天,呼捷玛斯悖论式的所谓“失败案例”无疑给艺术与政治的互动提出了更高的要求:政治需要艺术更为有效的释放社会存续的动能,科学合理的政策和开放民主的氛围对艺术文化而言也不可或缺。如此,在兼顾艺术美学质感的同时激发出最大的政治潜力,“艺术政治化”才能最大程度地发挥出超越文本的功能价值,以美学实践政治。

注释:

① Arnheim R,New essays on the psychology of art,Moscow Prometheus,1994,p.352.Arnheim R,Art and visual perception,Moscow Progress,1974,p.386.

② 庞蕾:《构成教学研究》,南京艺术学院,2008年,第49页。

③ Л.Жадова,Журнал,Декоративное искусство СССР,1970 г.,№ 11,156с.

④ 浦安原:《呼捷玛斯一百年:早期现代主义图景残缺的一角》,《艺术设计研究》,2020年第6期,第68-72页。

⑤ 韩林飞:《呼捷玛斯:前苏联高等艺术与技术创作工作室—被扼杀的现代建筑思想先驱》,《世界建筑》,2005年第 6期,第92-94页。

⑥ Alfred H.Barr,Jr.,Russian Diary 1927~1928,in Defining Modern Art:Selected Writings of Alfred H.Barr,Jr.,ed.Irving Sandler and Amy Newman,New York,1986,p.125.

⑦ 斯特罗干诺夫莫斯科国立工业艺术学院(Московская Государственная Художественно-Промышленная Академия им.С.Г.Строганова,Stroganov Moscow State Academy of Arts and Industry)是俄罗斯最古老的工业、纪念艺术、装饰艺术设计学校,由俄罗斯贵族、政治家、艺术史学家、考古学家、收藏家和慈善家谢尔盖·斯特罗加诺夫男爵(Сергей Григорьевич Строганов) 于 1825 年 创 立,1843年成为国有,1860年更名为斯特罗干诺夫技术绘图学院。

⑧ 莫斯科绘画、雕塑、建筑学校(Московское училище живописи,ваяния и зодчества,Moscow School of Painting,Sculpture and Architecture)是俄罗斯当时规模最大、最优秀的艺术教育机构之一,由1865年在莫斯科成立的私立艺术学院和1749年成立的宫殿建筑学院合并而成。

⑨ 俄语中“Мастерские”一词有“厂房”“车间”“作坊”“工作室”等含义,可对应英文“workshop”“studio”,西方学者将呼捷玛斯意译为“Higher Art and Technical Studios”。

⑩ Kandinsky,Complete Writings on Art,New York,N.Y.Da Capo p.,1994,p.451.

⑪ ibid.

⑫ ibid.

⑬ ИНХУК(INKhUK):全称 Институт Художественной Культуры,Institute of Artistic Culture。艺术文化研究所(1920~1924年)是由画家、图形艺术家、雕塑家、建筑师和艺术学者组成,是苏联教育人民委员会视觉艺术部的一个分支,旨在为建设共产主义社会的艺术进行理论探讨和实践。

⑭ 18 декабря.Постановление СНК о Московских высших государственных художественно-технических мастерских,Известия.1920.№ 291,25 декабря.Собрание Узаконений.1920.№ 98,ст.522.1920 年12月18日,苏维埃人民代表大会关于成立高等艺术和技术工作室的决议。1920年12月25日,第291号法令。

⑮ Высшие Художественно-Технические М а с т е р с к и е,缩 写 为 В Х У Т Е М А С(VKHUTEMAS),即“高等艺术技术工作室”。

⑯ Lidja Konstantinowna Komarowa,The architecture faculty of VKHUTEMAS and VKHUTEIN 1920~1930,Scientific journal of the University of Architecture and Building Weimar,26th year 1979,pp.319-322.

⑰ 现代意义上“设计”(Дизайн)(Design)的概念在当时尚未形成,苏联采取的说法是“ 生 产 艺 术 ” (Производственнoе Искусствo)(Production Art)。

⑱ Anna Bokov,Vkhutemas and the Bauhaus:On Common Origins and “Creation with Fire”,Dust &Data:Traces of the Bauhaus across 100 Years,Spector Books,2019,pp.242-270.

⑲ 呼捷玛斯的经费预算由苏联教育人民委员会负责。

⑳ Walter Gropius,Principles of Bauhaus Production (1926).Translated in Ulrich Conrads,Programs and Manifestoes on 20th-Century Architecture,MIT Press,1971,p.96.

㉑ 文本来自高等技术艺术学院1930年印刷系学生M.I.波莉娅科娃毕业证书正面,笔者译。见 Л.И.Чертков,ВХУТЕМАС-ВХУТЕИН ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 1920~1930,ТОМ 1,Москва,2020,49с.

㉒ С.О.Хан-Магомедов,Вхутемас,Книга 1,Москва,1995,49с.

㉓ Alfred H.Barr,Jr.,Russian Diary 1927~1928,in Defining Modern Art:Selected Writings of Alfred H.Barr,Jr.,ed.Irving Sandler and Amy Newman,New York,1986,p.125.

㉔ Anna Bokov,VKhUTEMAS Training,Pavilion of the Russian Federation at the 14th International Architecture Exhibition la Biennale di Venezia,2014,p.7.

㉕ ibid.18.

㉖ “ 一 年 制 预 备 考 核 ”(Одногодичное Испытательно-подготовительное отделение,One-year Testing and Preparatory Department)对于大量没有艺术基础的学员收效甚微,法沃斯基1923年4月接任校长后改制为“两年制”基础教学的做法改变了这一现象。法沃斯基最初定制的教学模式是:两年制基础教学,两年具体部门教学,一年导师工作室制度,马戈梅多夫《呼捷玛斯》(Вхутемас,Книга 1)一书在描述此阶段时,也在宏观上将“具体部门教学”纳入了“基础教学”阶段,称为“四年制”预备教学。ibid.22.56с.

㉗ Вхутеин,Высшее Художественно Технический Институт в Москве,Москва:Издание Вхутеина,1929,Ⅳс.

㉘ ibid.22.56с.

㉙ ibid.22.163с.

㉚ Виталий Лавров,Проектирование рабочего поселка у измайловского шоссе,Строительство Москвы,8,1928.

㉛ Осип Брик,Развал ВХУТЕМАСА:Докладная записка о положении Высших Художественно-Технических Мастерских,ЛЕФ(4),1924,27-28сс.

㉜(德)鲍里斯·格罗伊斯著,戴章伦译:《自我设计的责任》,《当代艺术与投资》,2009年第5期,第56-59页。

㉝ Hans M.Wingler,The Bauhaus:Weimar,Dessau,Berlin,Chicago,MIT Press,1978,p.31.

㉞ Павел Новицкий,ОБ АРХИТЕКТУРНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЭПОХИ АРХИТЕКТУРА ВХУТЕМАСА,Архитектура:Работы Архитектурного факультета Вхутемаса:1920 ~ 1927,Москва:Издание Вхутемаса,1927,XIVс.текста,45 с.

㉟ ibid.

㊱ ibid.18.p.260.

㊲ ibid.18.

㊳ Christina Lodder,Russian Constructivism,New Haven:Yale University Press,1983,pp.155-157.

㊴ ibid.22.56с.

㊵ ibid.31.

㊶ Общая резолюция о состоянии ВХУТЕМАСа,основах академиче-ской политики правления и структуре ВХУТЕМАСа.Машинопись //РГАЛИ.Ф.681.Оп.2.Д.174.Л.7–9.Цит.по:Пространство ВХУТЕМАС:Наследие.Традиции.Новации:Материалы Всероссийской научной конференции,17–19 ноября 2010г.–М.,2010.

㊷ Вхутеин,Высшее Художественно Технический Институт в Москве,Москва,Вхутеин,1929,Ⅳс.

㊸ 20世纪80年代,布达佩斯学派的马尔库什和赫勒率先将“生产范式”(Paradigm of Production)作为专门术语用来表述马克思理论的内涵。此后,人们广泛使用“生产范式”来理解与阐释马克思哲学思想的实质。马克思和恩格斯以生产为视角和基础理解历史、观察社会,以“生产”概念为核心组成了一个完整的范畴体系,同时具有认识论和方法论的解释功能。孙建茵:《生产范式的效力与边界—马尔库什与哈贝马斯的争论及其启示》,《哲学研究》,2018年第6期,第34-42页。

㊹ 1930年学院解体,苏联政府对呼捷恩莫斯科总部以及列宁格勒分部对应的部门进行了划分:建筑系并入莫斯科建筑大学,绘画、雕塑部门并入无产阶级社会艺术学院(列宾美术学院),生产部门并入莫斯科工程技术大学,印刷系并入莫斯科出版印刷大学,纺织系并入莫斯科国立纺织大学,1945年重建的斯特罗干诺夫工艺美术学院也恢复了呼捷玛斯在设计领域所倡导的专家职业教育。

㊺ 在本雅明看来,“一种政治倾向,不管它显得多么革命,只要作者只是在观念上,而不是作为生产者与无产阶级团结在一起,那它也就只能起反革命的作用。”因此在阶级斗争的过程中始终做不到与无产阶级休戚与共,尽管他们宣称自己同情革命,或在资产阶级内部分化、瓦解和削弱其阶级力量。(德)瓦尔特·本雅明著,王炳钧译:《作为生产者的作者》,郑州:河南大学出版社,2014年,第13页。