间作、套种模式在中药材栽培中的效应研究进展

何雅祺 王鑫鑫 张 弛 张瑞芳 林智慧 王红

摘要: 在日益扩大的中药材规模化种植过程中,中药材的连作问题日益突出,打破了土壤微生态环境的平衡。近年来,采用间作、套种模式是有效的解决方式之一。本文主要阐述了间作、套种在中药材种植中的研究进展,为提高中药材的产量和品质提供参考和借鉴,并展望了中药材种植的未来研究方向。

关键词: 中药材;间作;套种;土壤微生态环境;连作

中图分类号: S567 文献标识码: A 文章编号: 1000-4440(2021)04-1077-07

Research progress on the effects of intercropping and interplanting modes in the Cultivation of chinese medicinal materials

HE Ya-qi 1, WANG Xin-xin2,3,4, ZHANG Chi2,3,4, ZHANG Rui-fang2,3,4, LIN Zhi-hui5, WANG Hong2,3,4

(1.College of Resources and Environment Science, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, China;2.Agricultural Engineering Technology Research Center of National North Mountainous Area, Baoding 071001, China;3.Agricultural Technology Innovation Center in Mountainous Areas of Hebei Province, Baoding 071001, China;4.Hebei Mountain Research Institute, Hebei Agricultural University, Baoding 071001, China;5.Yixian Agriculture and Rural Affairs Bureau, Baoding 074200, China)

Abstract: In the growing process of large-scale planting, the problem of continuous cropping of Chinese medicinal materials has become increasingly prominent. It breaks the balance of the soil micro-ecological environment. In recent years, the intercropping mode and interplanting mode are the effective solutions. This article mainly described the research progress on the effects of intercropping and interplanting in the cultivation of Chinese medicinal materials, which could provide references for improving the yield and quality of Chinese medicinal materials. In addition, the future research direction of Chinese medicinal materials cultivation was prospected.

Key words: Chinese medicinal materials;intercropping;interplanting;soil micro-ecological environment;continuous cropping

中药是中国特有的药物,是在中国传统医药理论的指导下采集、炮制、制剂的药物。中药资源是中国重要的医药业物质基础,用于防治疾病和康复保健,推动了健康服务业的快速发展。中药主要来源于天然药及其加工品,包括植物药、动物药、矿物药及部分化学、生物制品类药物。由于中药以植物药居多,故有“诸药以草为本”的说法。中国药用植物栽培历史悠久,李时珍撰写的 《本草纲目》一书很早就指出各类不同中药材种植的时间和栽培时的注意事项等。

中药材的种植離不开土壤,《神农本草经》中提出的“土地所出,真伪新陈,并各有法”,就是强调中药材的品质和产地土壤相关联的证明[1]。中药材种类繁多,但真正用于商品领域的只有1 000种左右[2-3],目前对于中药材的研究多集中在产区的气候和土壤理化性质上[4-9],关于土壤微环境对中药材的影响的研究很少。中药材的单一种植模式破坏了土壤微环境的平衡,降低了微环境中有益微生物的多样性和活性。中药材的连作会导致品质和产量的降低,严重制约中国中药材产业的发展。例如,当归(Angelicae sinensis Radix)的大面积连作,导致植株感染当归麻口病,优质当归出成率低,药效低而且不稳定。合理的微生物数量、适宜的土壤酶活性和丰富的养分能有效抑制病虫害的发生,增加中药材的药效,提升中药材的产量和品质。本研究在查阅大量文献和资料的基础上,从土壤微生物、土壤酶活性、土壤养分和中药材的产量、品质4个方面围绕间作、套种对土壤微环境和中药材的影响,总结出间作、套种对缓解中药材连作障碍的优势与作用效果。

1 中药材连作障碍产生的影响

连作障碍是指同一作物或近缘作物连作后,即便在正常的栽培管理下,也会出现产量降低,品质恶劣和生育状况变差的现象[10]。中国40%以上中药材需要人工栽培,而根茎类中药材在种植过程中存在严重的连作障碍现象[11-14]。主要表现是:发芽率降低、病死率升高、生长期患病率上升,导致中药材的品质和质量下降,进而影响有效药用成分,甚至毒性增加,影响后期的药效[15]。多项研究结果表明,连作土壤中的有益微生物数量会随着连作年限的增加而减少,有害微生物的数量会增加,为土传病害的产生提供良好的条件,对根茎类药材产生毒害[16-17]。连作土壤中的真菌数量增加,根际细菌和放线菌减少,土壤微生态环境失衡致使土壤感染病菌[18-19],导致栽培的中药材产量降低[20-22]。半夏[Pinellia ternata (Thunb.) Breit.]因土地资源短缺,轮作倒茬时又经常出现倒茬不顺的问题,生产上常常连作,但连作时常见病虫害加剧、产量下降、植株生长趋于矮小化等问题[16]。随着单一种植年限的延长,太子参(Radix peudostellariae)的根粗、根长、须根数量都在逐渐减少,地上部表现为植株矮小、叶片枯萎黄化、害虫数量增多,收获后的单根质量明显下降[23]。

1938年Molish等首次提出,中药材长时间的连作会产生化感自毒作用,即植物通过挥发、淋溶、腐解和分泌根系分泌物等途径向土壤中释放某种物质,对植物和微生物产生促进或者抑制作用的现象[24-25]。半夏[14, 26]产生的有机酸类、生物碱类和酚类能降低发苗率;白术(Atractylodes macrocephala Koidz.)[27]、兰州百合(Lilium davidii Var. unicolor)[28-29]和头花蓼(Polygonum capitatum Buch.-Ham. ex D. Don)[30]同样会分泌脂类和酚类等多种次生代谢物质产生自毒作用,阻碍自身生长发育。

中药材连作也会影响土壤中养分的平衡和酶活性的高低。比如,三七[Panax notoginseng (Burkill) F. H. Chen ex C. H.]连续栽培3年后,铁、锰、钾等元素产生富集,但钙、铜和镁元素却减少,降低三七的药材品质[31-32];白术[13,33]根际中全氮、有机质和速效钾等大量元素的数量变化不显著,但有效铁、铝和交换性锰等微量元素随着连作年限延长而急剧增加。与未栽培白术的土壤相比,种植了1年白术的土壤中脲酶和蛋白酶活性变化不明显,但连续种植了2年白术的土壤中2种酶的活性相比不栽种和种植了1年白术的土壤显著下降;连续种植了2年白术的土壤中过氧化氢酶活性比不栽种和种植了1年白术的土壤分别下降了19.50%和14.49%[33]。当归与白术的栽培土壤的酶活性变化稍有差异。随着当归种植年限的增加[34],土壤中脲酶活性先升高后下降,多酚酶活性升高、降低再升高,过氧化氢酶活性一直升高,磷酸酶活性变化不明显。

2 中药材间作、套种对土壤微生态环境的影响

间作是指同一地块的同一时期,分行或者分带种植2种或2种以上的作物[35]。套种是一种在前季作物生长后期的株行间播种或移栽后季作物的种植方式。间作、套种可以改良微生物群落结构,增加土壤微生物多样性和活性,促进有益酶活性的增加,积累有效养分。

土壤微生态环境主要依靠微生物来保持平衡,良好的微生态环境能改善土壤结构,起到平衡养分积累和转化的作用,增加中药材的抗病性,体现在提高中药材的产量和品质上。据统计,1 g土壤中存在1×1010左右的微生物,但能用来培养的不到1%[36]。Jenkinson等[37]外国学者统计出细菌大约有3×107种,真菌大约有1.5×106种,与藻类、原生动物等相比较,土壤中细菌数量最大,其次是放线菌和真菌。土壤微环境的变化受到多种不同因素的影响,研究发现,地上部的作物特性极大地影响着土壤微环境[34]。而且,在中药材种植时,不同生育时期间作、套种对土壤微环境的影响也不同。

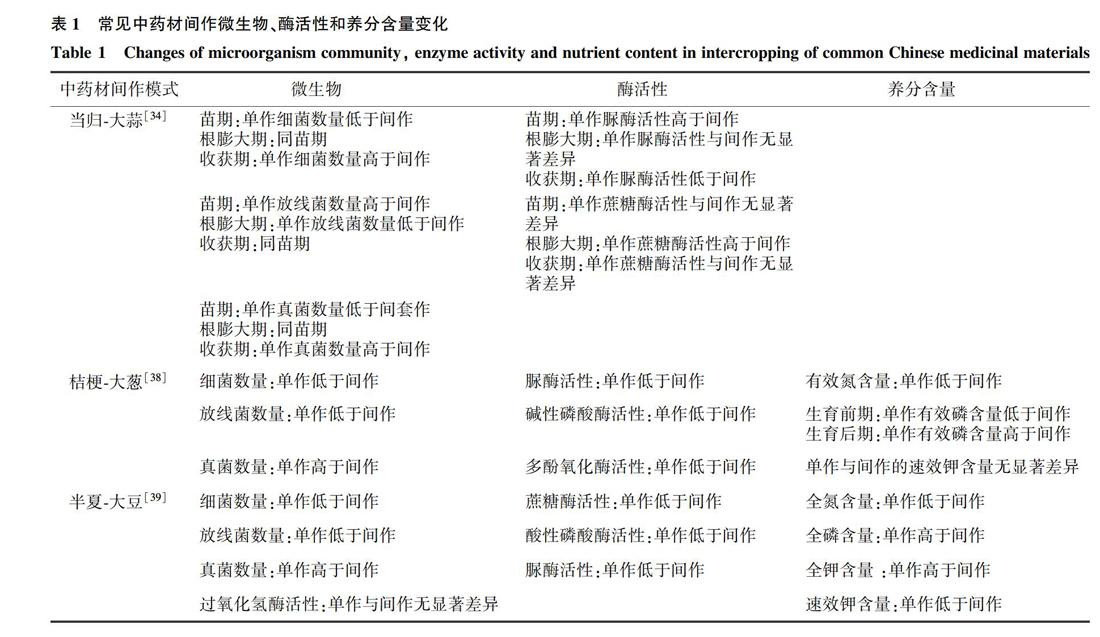

结合大量研究结果总结出3种中药材间作模式下,土壤微生物、酶活性和养分含量与单作相比时的变化(表1)。土壤微生物变化趋势大体一致:细菌和放线菌在间作、套种模式下比单作时数量高,真菌则相反;酶活性和养分含量因作物不同、研究人员不同所测指标不尽相同。

2.1 中药材间作、套种对土壤微生物多样性的影响

目前,学术界对蔬菜连作障碍的研究颇多,研究结果表明连作障碍导致土壤微生物数量下降,如马铃薯[40-42]和大豆[43-45]等。近年来对当归、三七、太子参等中药材的研究发现,种植过程中也存在和蔬菜同样的连作障碍问题[32, 46-47]。单作某种中药材,根系分泌物可以加速某些微生物大量富集或消失,土壤微生态环境失衡,消失的菌群对于中药材生长有益或对病原菌有拮抗作用,所以单作种植年限越久,越阻碍中药材生长发育,加快病害发生。

对当归、半夏、桔梗[Platycodon grandiflorus (Jacq.) A. DC.]和甘草(Glycyrrhiza uralensis Fisch.)等[34,48-50]中藥材的研究结果均表明,中药材与不同作物间作、套种均能提高土壤微生物的数量,还可以促进土壤由真菌型转为细菌型。另外,随着桔梗-大葱[38]间作行比的增加,土壤中镰刀腐霉属(Pythium)真菌数量降低,土壤有效养分的转化加速,根腐病的发生受到抑制。

间作、套种利用不同类型作物的分泌物相互影响,当归与大蒜间作、套种改变了土壤微生物区系,在当归生长旺盛期,间作、套种能提升土壤中好气性纤维素分解酶、钾细菌、无机溶磷菌和有机溶磷菌的数量。在当归收获期,间作、套种能提高土壤中有机溶磷菌、无机溶磷菌的数量,降低细菌、真菌和氨化细菌的数量。尽管间作、套种条件下当归生长旺盛期的部分微生物菌种数量低于单作,但整体均匀度高于单作[34]。参考多种作物的研究结果发现,间作、套种不仅可以提高微生物数量和活性,也可以通过降低某些微生物活性来达到抑制其有害物质分泌。尚小厦等[51]和陈素云等[52]认为,板蓝根、大蒜分别和小麦间作时的根系分泌物能在一定程度上抑制甲烷氧化菌和甲烷菌的活性,降低甲烷的排放量,达到降低温室效应的目的。综合来说,中药材的间作、套种能提高土壤微生物的多样性。

2.2 中药材间作、套种对土壤酶活性的影响

土壤酶活性的高低对于土壤转化分解各类营养物质和有机质有重要的作用[53]。酶活性对于土壤解毒能力有极大的影响。例如,多酚氧化酶就有修复土壤的功能,可以分解土壤中的酚类和有毒物质,改良作物生长环境。酶活性和微生物存在一定的联系,王鹏等[38]研究发现,多酚氧化酶活性最高时正是放线菌数量最少的时候,两者共同维护土壤环境的健康。

有研究结果显示,间作、套种对酶活性提高有显著效果。过氧化氢酶的存在可以使过氧化氢分解成水和二氧化碳,有解毒的作用[54];脲酶能参与氮的转化,为作物提供充足的氮源,加速有机质的分解;蔗糖酶能将蔗糖分解为葡萄糖和果糖;土壤磷酸酶能促进有机磷的矿化。多酚氧化酶可以将土壤中的芳香族化合物氧化为醌类物质,进而与土壤中的蛋白质、糖类、氨基酸等物质合成作物需要的不同有机质。半夏不同间作模式下,除过氧化氢酶外,土壤蔗糖酶、脲酶、酸性磷酸酶、多酚氧化酶活性均高于单作,对土壤酶活性综合水准产生了积极作用[39]。间作、套种在收获期、苗期和根膨大期对同一种酶的作用大不相同,如表1中当归-大蒜的间作模式。间作还可以增强当归的防御酶系统,当归-大蒜间作可以使土壤中的过氧化物酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶活性分别比当归单作提高243.19%、80.00%、37.13%[34]。

2.3 中药材间作、套种对土壤养分的影响

长时间单作会减少土壤中某些有效养分的积累,会使不同土层的速效磷、速效氮和速效钾等养分比例逐年失衡。何琳等[55]对于烤烟连作的研究结果表明,耕层土壤中的氮、钾含量表现出不同程度上的减少。重茬大豆对土壤中的矿质元素,尤其是大量元素的吸收能力逐渐降低[56]。在单作马铃薯的研究中发现,土壤有机质含量降低,pH升高,速效养分明显减少,部分元素大量聚集造成单盐毒害[57]。半夏等中药材也有类似现象,半夏单作的土壤中全氮、速效磷、全钙、全锌的含量和pH显著降低,土壤的酸碱度直接作用于土壤矿质元素,影响其有效性,间接阻碍植株对矿质养分的吸收,合理的间作、套种对于提高土壤有效养分有积极作用[39]。中药材不同生育期、不同间作模式下养分含量变化也不尽相同。根据王田涛[58]的研究结果,当归苗期,在当归-燕麦间作、套种模式下,土壤有机质含量最高;当归根膨大期和收获期,当归-油菜间作、套种土壤中有机质含量最高。当归分别与油菜、蚕豆、大蒜、小麦和燕麦间作时,在当归根膨大期,土壤中速效氮的含量均低于单作;在当归苗期和收获期,当归-燕麦间作、套种土壤速效氮含量最高。这是因为当归苗期和收获期对氮的需求量减少,在根膨大期增加。当归-油菜的间作、套种模式下,当归苗期和根膨大期,土壤中速效磷含量最高;当归-大蒜间作、套种,当归收获期,土壤中速效磷的含量最高。当归和不同作物间作的不同时期均能降低土壤速效钾的含量。

间作、套种模式可以利用不同作物根系的不同形态和生理条件,调节作物对养分吸收不均匀的矛盾,降低同类竞争,增加养分吸收效率。豆科和禾本科的间作、套种通过改变根系构型、土壤微生物多样性和酶活性来促进中药材对磷元素的吸收利用[59]。与根系发达的作物间作、套种可以增加与土壤的接触面积,加大水分和养分的吸收速率[60]。因此,随着研究的继续深入,应更加注重不同间作、套种模式的探索,寻找最佳间作、套种模式。

3 中药材间作、套种对产量和品质的影响

不论是粮食还是中药材,解决连作障碍的问题最后都是为了达到保质增产的目的。作物大部分的增产都表现在地上部生物量的增加、地下部生物量的增加和根系的分枝状况。中药材和其他作物一样,间作、套种模式和作物种间互作机理相互渗透相互贯穿。综合多种作物间作、套种模式的研究结果,在合理的间作、套种模式下,中药材和间作、套种作物可以充分利用光、水、热和养分等资源达到增产增质的效果,同时还可减少化肥的投入,是良性循环的绿色栽培模式。

3.1 中药材间作、套种对中药材产量的影响

中药材的主要入药部位是根茎[61-63],所以需要更加注重提高地下部产量。间作、套种的地下部以根系互作为研究重点[62],其对养分资源高效利用与作物增产有积极作用。凡物以根为本,根系的分布面积和活性在不同时期不同间作、套种模式下是有较大差别的[63],根系分布面积广,接触到的土壤养分和水分就会增加;根系活性越高,地下部与土壤养分的交换效率就会越高。郭强强等[64]以多年生草本植物党参[Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf.]为研究对象,探索党参不同间作模式(党参-谷子;党参-麻子;党参-高粱;党参-蚕豆)下产量的变化。结果表明,党参-蚕豆间作模式下党参单根质量最高达10.63 g,平均根粗最大达0.97 cm;党参-麻子间作党参产量最低为777.81 kg/hm2,比党参单作低73.5%;党参-谷子间作党参产量最高,达3 377.94 kg/hm2,比单作高出15.2%,其原因可能是谷子和党参的竞争小,且谷子对党参的遮阴和保水有一定积极作用。柴胡(Bupleurum chinense)近年来成为热门中药材,其商品价格也逐年上升,但柴胡种子发芽慢很难一播全苗,严重制约了经济效益的提升。贺献林等[65]总结出柴胡-玉米间作高效种植模式,药粮间作二年三收(或二收),可大大促进两种作物双丰收,柴胡产量远超柴胡单作,1 hm2平均经济效益达33 000~40 500元。贺美忠[66]的研究结果表明,板蓝根(Isatis tinctoria)-玉米间作板蓝根产量极显著高于板蓝根单作,其中的大叶板蓝根按照4∶1套作玉米是经济效益最高的套作方式。对半夏不同间作、套种模式的研究结果表明[49],半夏-大豆间作模式下的半夏产量比半夏单作高出11.24%。宁国市采用宁前胡(Peucedanum praeruptorum Dunn)-桑樹的间作模式同样达到了上述几种中药材的间作增产效果[67],发展养蚕业的同时也提高了宁前胡的产量。

3.2 中药材间作、套种对中药材品质的影响

中药材的品质是和产量一样重要的指标。次生代谢产物是生物体产生的一大类并非生长发育所必需的小分子有机化合物,被称为“天然资源”。当今世界越来越推崇“回归自然”,中国中药以其疗效独特、毒副作用少等特点引起各国的关注。张伯礼院士采用中药治疗2020年肆虐全球的新冠肺炎,取得了很好的治疗效果[68]。中国的《神农本草经》和《本草纲目》都记载了古人利用中药材次生代谢产物治疗疾病的先例,进而证明了中药品质的关键性指标是次生代谢产物。中药次生代谢产物的含量决定了中药药用成分的有效性。赵亚兰[69]对党参间作黄芪(Astragalus propinquus Schischkin)的研究中发现,黄芪的固氮作用能增加党参的叶面积指数,增加有效株数,并且可以降低党参总灰分,增加浸出物,提高了党参的品质,使得药材个体质量优异。与单作当归相比,当归-大蒜间作可以使当归挥发油含量和浸出物含量分别增加50.00%和10.20%[34]。另外,一部分药用植物和豆科作物间作、套种可以增加挥发油的含量,提高中药材的品质[61]。薄荷(Mentha haplocalyx Briq.)是传统叶类中药材,新鲜薄荷叶含挥发油0.8%~1.0%,油中薄荷酮含量为8%~12%。有研究结果[70]表明,薄荷与蚕豆、大豆的间作、套种可以增加薄荷酮的含量,提升品质。香青兰(Dracocephalum moldavica L.)[71]与大豆间作可以增加香叶醇的含量,提升药材品质。滇龙胆(Gentiana rigescens Franch. ex Hemsl.)中的有效成分为龙胆苦苷,不同种植模式下的滇龙胆被聚为3类[72]。与旱冬瓜、核桃树间作栽培的滇龙胆为一类,所含龙胆苦苷最多;与茶树、桉树、杉木、木果石栎间作栽培的滇龙胆为一类,龙胆苦苷含量次之;与木瓜间作栽培的滇龙胆为一类,所含龙胆苦苷最少,但也符合中国药典的要求,3类间作模式所得滇龙胆的品质均优于单作。合理的间作、套种可以提升药材品质,但不科学不合理的间作、套种不仅不能增加次生代谢产物含量还会产生有害物质。如穿龙薯蓣(Dioscorea nipponica Makino),其根状茎含薯蓣皂苷元,是合成甾体激素药物的重要原料,其与薏苡(Coix lacryma-jobi L.)的间作并不能促进薯蓣皂苷元或者薏苡的多糖合成[73]。药用植物所含有效成分多样且次生代谢产物对于中药材的作用机理尚不够清晰,不同间作、套种模式对于不同药效成分含量的影响有所差别,因此需要进一步研究间作、套作栽培模式对中药材药效的影响。

4 展望

当前,对于中药材的连作障碍已有大量的实践及应用研究,但对于间作、套种的农田生态调控技术及现代可持续发展模式还鲜有探索。中国耕地面积有限,采用间作、套种栽培模式是最大限度提高耕地利用率的有效办法[74-75]。中药材连作极大地影响了土壤微生态环境,地下环境遭到威胁势必会对地上部分的生长发育产生不利影响。中药材的间作、套种是复合型经营模式,它能减少水土流失,减少种间竞争,最大限度提高资源利用效率,增强生态系统的稳定性[76],产生更高的经济效益、社会效益和生态效益。中药材栽培过程中,如何有效利用间作、套种模式,需要考虑以下两点:(1)如何选择最优的间作、套种作物。(2)如何设计最合理的间作、套种的密度和比例。深入了解中药材和间作、套种作物的根系分泌物和化感物质的成分是关键,能更清晰地认识这些成分缓解中药材连作障碍的机理。林药模式、药粮模式和药药模式等间作、套种模式都对提高中药材产量和品质有良好的作用,应根据地形地貌和田块大小等条件,多角度积极探索適宜的间作、套种模式。

综上所述,药用植物因为需要很强的次生代谢物质来提高药效,其中一部分次生代谢物质是化感物质,所以更易产生化感自毒现象,采用中药材与不同作物的间作、套种模式,能有效解决连作带来的负面作用,优势明显大于劣势。建立健全合理科学的中药材栽培制度,是保障中国中药材走向更安全更可靠未来的有效途径。

参考文献:

[1] 郑 艳. 中药材的地道性与根际土壤微生物 [J]. 现代中药研究与实践, 2007 (6): 60-63.

[2] 李时珍. 《本草纲目》 [M]. 北京:华夏出版社, 2013.

[3] 胡世林. 中国道地药材 [M]. 哈尔滨:黑龙江科学技术出版社, 1989.

[4] 朱梅年,曹素元,柴 立,等. 名贵地道药材的生物地球化学特征及微量元素研究 [J]. 微量元素, 1990 (3): 35-41.

[5] 朱定祥,倪守斌. 地道药材的生物地球化学特征研究进展 [J]. 微量元素与健康研究, 2004 (2): 44-47.

[6] 郭兰萍,黄璐琦,阎 洪,等. 基于地理信息系统的苍术道地药材气候生态特征研究 [J]. 中国中药杂志, 2005,30(8): 565-569.

[7] 郭兰萍,黄璐琦,邵爱娟,等. 苍术根际区土壤养分变化规律 [J]. 中国中药杂志, 2005, 30(19): 28-31.

[8] 张重义,李 萍,齐 辉,等. 金银花道地与非道地产区地质背景及土壤理化状况分析 [J]. 中国中药杂志, 2003, 28(2): 23-26.

[9] 黄璐琦,郭兰萍. 环境胁迫下次生代谢产物的积累及道地药材的形成 [J]. 中国中药杂志, 2007, 32(4): 277-280.

[10]李天来,杨丽娟. 作物连作障碍的克服——难解的问题 [J]. 中国农业科学, 2016, 49(5): 916-918.

[11]张子龙,王文全. 植物连作障碍的形成机制及其调控技术研究进展 [J]. 生物学杂志, 2010, 27(5): 69-72.

[12]张爱华,郜玉钢, 许永华, 等. 我国药用植物化感作用研究进展 [J]. 中草药, 2011, 42(10): 1885-1890.

[13]石雷磊. 白术连作障碍发生原因分析及调控方法研究 [D]. 杭州:浙江中医药大学, 2018.

[14] 唐成林,罗夫来,赵 致,等. 半夏植株腐解液对8种作物的化感作用及化感物质成分分析 [J]. 核农学报, 2018, 32(8): 1639-1648.

[15]周 芳,曹国璠,李金玲,等. 药用植物连作障碍机制及其缓解措施研究进展 [J]. 山地农业生物学报, 2019, 38(3): 67-72.

[16]马小奇. 半夏的连作障碍效应研究及其缓解措施初探 [D]. 咸阳:西北农林科技大学, 2016.

[17]缪其松,张 聪,广建芳,等. 设施土壤连作障碍防控技术研究进展 [J]. 北方园艺, 2017(16):180-185.

[18]DORAN J W, SARRANTONIO M, LIEBIG M A. Soil health and sustainability [J]. Advances in Agronomy, 1996, 56(8):1-54.

[19]IBEKWE A M, KENNEDY A C, FROHNE P S, et al. Microbial diversity along a transect of agronomic zones [J]. FEMS Microbiology Ecology, 2002, 39(3):183-191.

[20]李 伟,王金亭. 枯草芽孢杆菌与解磷细菌对苹果园土壤特性及果实品质的影响 [J]. 江苏农业科学, 2018, 46(3): 140-144.

[21]耿士均,刘 刊,商海燕,等. 园艺作物连作障碍的研究进展 [J]. 北方园艺, 2012(7): 190-195.

[22]董天旺. 氮磷肥与微生物肥料配施对2年生太白贝母生长及品质的影响 [D]. 咸阳:西北农林科技大学, 2018.

[23]夏品华,刘 燕. 太子参连作障碍效应研究 [J]. 西北植物学报, 2010, 30(11): 2240-2246.

[24]MAHBOOBI N, HEIDARIAN A R. Allelopathic effects of medicinal plants on germination and seedling growth of some weeds [J]. Journal of Fundamental & Applied Sciences, 2016, 8(2): 323.

[25]MAHMOODZADEH H, GHASEMI M, ZANGANEH H. Allelopathic effect of medicinal plant Cannabis sativa L. on Lactuca sativa L. seed germination [J]. Acta Agriculturae Slovenica, 2015, 105(2): 233-239.

[26]唐成林,罗夫来,赵 致,等. 半夏根系分泌物化感作用研究 [J]. 北方园艺, 2017(15): 129-135.

[27]徐建中,王志安,孙乙铭,等. 白术自毒作用研究 [J]. 中国现代中药, 2011, 13(11): 25-27,48.

[28]黃钰芳,张恩和,张新慧,等. 兰州百合连作障碍效应及机制研究 [J]. 草业学报, 2018, 27(2): 146-155.

[29]黄钰芳. 兰州百合连作障碍中自毒作用的研究 [D]. 兰州:甘肃农业大学, 2018.

[30]刘 勇,刘 燕,胡茂飞,等. 头花蓼水浸提液的化感自毒作用 [J]. 江苏农业学报, 2018, 34(3): 520-526.

[31]杨建忠,官会林,刘大会,等. 三七连作障碍发生机理及消减技术研究 [J]. 北方园艺, 2016(14): 160-163.

[32]简在友,王文全,游佩进. 三七连作土壤元素含量分析 [J]. 中国现代中药, 2009, 11(4): 10-11,17.

[33]陈 慧,杨志玲,袁志林,等. 白术连作根际土壤的理化性质及微生物区系变化 [J]. 植物资源与环境学报, 2014, 23(1): 24-29.

[34]张新慧. 当归连作障碍机制及其生物修复措施研究 [D]. 兰州:甘肃农业大学, 2009.

[35]BEDOUSSAC L, JOURNET E-P, HAUGGAARD-NIELSEN H, et al. Ecological principles underlying the increase of productivity achieved by cereal-grain legume intercrops in organic farming. A review [J]. Agronomy for Sustainable Development, 2015, 35(3): 911-935.

[36]赵庆龙. 蒜棉、麦棉套作对棉田土壤微生物及相关酶活性的影响 [D]. 泰安:山东农业大学, 2011.

[37]JENKINSON D S, LADD J N. Microbial biomass in soil:measurement and turnover [J]. Soil Biochemistry, 1981, 5:415-417.

[38]王 鹏,祝丽香,陈香香,等. 桔梗与大葱间作对土壤养分、微生物区系和酶活性的影响 [J]. 植物营养与肥料学报, 2018, 24(3): 668-675.

[39]杭 烨. 半夏三种间作模式下土壤微生态环境研究 [D]. 贵阳:贵州大学, 2018.

[40]孟品品. 连作条件下马铃薯根际微生态环境的变化及其生物效应研究 [D]. 兰州:甘肃农业大学, 2012.

[41]熊悯梓. 不同生境马铃薯根际土壤细菌多样性及抑制疮痂病复合菌剂应用效果 [D]. 银川:宁夏大学, 2020.

[42]张生菊. 马铃薯耕作方式对土壤微生物多样性的影响 [J]. 种子科技, 2018, 36(6): 102-103.

[43]正 月,李 峰,周学超,等. 赤峰地区大豆连作年限的影响定位研究 [J]. 现代农业科技, 2020(23): 10-11,16.

[44]孟凡钢,张鸣浩,饶德民,等. 大豆连作、轮作对土壤微生物多样性影响的研究进展 [J]. 大豆科技, 2017(6): 10-15.

[45]谷 岩,邱 强,王振民,等. 连作大豆根际微生物群落结构及土壤酶活性 [J]. 中国农业科学, 2012, 45(19): 3955-3964.

[46]张 敏,谈献和,张 瑜,等. 中药材连作障碍 [J]. 现代中药研究与实践, 2012, 26(1): 83-85.

[47]陳 慧,郝慧荣,熊 君,等. 地黄连作对根际微生物区系及土壤酶活性的影响 [J]. 应用生态学报, 2007, 18(12): 2755-2759.

[48]唐艺玲,雷晓青,李雪芹,等. 中药材与其他植物间作的效益及机理研究进展 [J]. 中药材, 2019, 42(3): 693-697.

[49]杭 烨,罗夫来,赵 致,等. 半夏间作不同作物对土壤微生物、养分及酶活性的影响研究 [J]. 中药材, 2018, 41(7): 1522-1528.

[50]张旭龙,马 淼,吴振振,等. 油葵与光果甘草间作对根际土壤酶活性及微生物功能多样性的影响 [J]. 土壤, 2016, 48(6):1114-1119.

[51]尚小厦,吴洪生,高志球,等. 间作板蓝根对冬小麦生长及麦田CH4通量影响与经济环境效益分析 [J]. 西南农业学报, 2016, 29(1): 47-53.

[52]陈素云,吴洪生,李 季,等. 麦田间作大蒜减排温室气体:兼顾经济环境效益 [J]. 西北农业学报, 2017, 26(6): 832-839.

[53]夏 强. 秸秆还田对土壤脲酶活性·微生物量氮的影响 [J]. 安徽农业科学, 2013, 41(10): 4345-4349.

[54]DOU F, WRIGHT A L, HONS F M. Depth distribution of soil organic C and N after long-term soybean cropping in Texas [J]. Soil & Tillage Research, 2006, 94(2):530-536.

[55]何 琳,娄翼来,王玲莉,等. 烤烟连作对土壤养分状况的影响 [J]. 现代农业科技, 2008(8): 115-116.

[56]何志鸿,许艳丽,刘忠堂,等. 大豆重迎茬减产的原因及农艺对策研究——重迎茬大豆的根际微生物 [J]. 大豆科技, 2012,(6): 17-23.

[57]胡 宇,郭天文,张绪成. 旱地马铃薯连作对土壤养分的影响 [J]. 安徽农业科学, 2009, 37(12): 5436-5439,5610.

[58]王田涛. 间套种植对当归连作障碍的修复机理 [D]. 兰州:甘肃农业大学, 2013.

[59]柏文恋,郑 毅,肖靖秀. 豆科禾本科间作促进磷高效吸收利用的地下部生物学机制研究进展 [J]. 作物杂志, 2018(4): 20-27.

[60]SCHENK H J. Root competition: beyond resource depletion [J]. Journal of Ecology, 2006, 94(4): 725-739.

[61]郭秀芝,彭 政,王铁霖,等. 间套作体系下种间互作对药用植物影响的研究进展 [J]. 中国中药杂志, 2020, 45(9): 2017-2022.

[62]李 隆,张福锁. 间套作体系根系相互作用在决定生态系统生产力和养分资源利用效率中的重要作用[C]//中国生态学会. 全国农业生态学研讨会论文汇编. 广州:广东省生态学会, 2005.

[63]赵秉强,张福锁,李增嘉,等. 套作夏玉米根系数量与活性的空间分布及变化规律 [J]. 植物营养与肥料学报, 2003, 9(1): 81-86.

[64]郭强强,张玉云. 党参不同间作方式试验研究 [J]. 农业科技与信息, 2019(18):42-44.

[65]贺献林,李春杰,贾和田,等. 柴胡玉米间作套种高效种植技术 [J]. 现代农村科技, 2014(1): 11.

[66]贺美忠,殷建军,王瑞军,等.晋北高寒冷凉区板蓝根套种玉米综合评价研究[J].安徽农学通报,2019,25(7):31-32,49.

[67]方必友. 宁国市桑园间作中药材经营模式探析 [J]. 农业开发与装备, 2015(10): 60,112.

[68]张伯礼. 中医药在新冠肺炎疫情防治中发挥了哪些作用[N]. 学习时报, 2020-03-18(6).

[69]赵亚兰. 冬春播种及间作对党参产量和品质的影响 [D]. 兰州:甘肃农业大学, 2015.

[70]MACHIANI M A, JAVANMARD A, MORSHEDLOO M R, et al. Evaluation of yield, essential oil content and compositions of peppermint ( Mentha piperita L.) intercropped with faba bean ( Vicia faba L.) [J]. Journal of Cleaner Production, 2018, 171:529-537.

[71]FALLAH S , ROSTAEI M , LORIGOOINI Z,et al. Chemical compositions of essential oil and antioxidant activity of dragonhead (Dracocephalum moldavica) in sole crop and dragonhead-soybean (Glycine max) intercropping system under organic manure and chemical fertilizers [J]. Industrial Crops & Products, 2018, 115:158-165.

[72]李遠菊. 林药复合种植滇龙胆化学评价研究 [D]. 昆明:云南中医学院, 2014.

[73]孙 鹏. 穿龙薯蓣与薏苡间作研究 [D]. 济南:山东中医药大学, 2012.

[74]朱绍丹,陈 丽,焦 健,等. 土壤干旱及生草间作对油橄榄光合特性的影响[J].江苏农业学报,2019,35(2):282-288.

[75]徐 鹏,万素梅,徐文修,等. 枣棉间作下种植方式对棉花光合特征的影响[J]. 江苏农业科学,2019,47(5):68-70.

[76]金义兰,杨 华,蒋选利,等. 钩藤与5种中药材套种模式效益初探 [J]. 湖南农业科学, 2015(9): 69-71.

(责任编辑:陈海霞)

收稿日期:2021-01-26

基金项目:河北省重点研发计划项目(20326417D)

作者简介:何雅祺(1998-),女,河北石家庄人,硕士研究生,研究方向为资源利用与植物保护。(E-mail)1715327302@qq.com

通讯作者:王 红,(E-mail)wanghong@hebau.edu.cn