利用液相透射电子显微镜技术研究纳米气泡在表面活性剂水溶液中的动力机制

Yuna Bae , Sungsu Kang , Byung Hyo Kim ,d, Kitaek Lim , Sungho Jeon , Sangdeok Shim , Won Chul Lee ,*, Jungwon Park ,*

a School of Chemical and Biological Engineering, and Institute of Chemical Processes, Seoul National University, Seoul 08826, Republic of Korea

b Center for Nanoparticle Research, Institute of Basic Science (IBS), Seoul 08826, Republic of Korea

c Department of Mechanical Engineering, BK21 FOUR ERICA-ACE Center, Hanyang University, Ansan 15588, Republic of Korea

d Department of Organic Materials and Fiber Engineering, Soongsil University, Seoul 06978, Republic of Korea

e Department of Chemistry, Sunchon National University, Suncheon 57922, Republic of Korea

1. 引言

纳米气泡具有广泛的工业应用价值,如表面清洁[1]、水处理[2-4]和生物医学研究[5,6],这主要得益于其在固体基质和液体介质中具有显著的长期稳定性[7-9]。在经典热力学中,普遍认为气泡会在数微秒内迅速收缩,因为它们的尺寸接近纳米级,由于内部拉普拉斯压力太高,无法阻止气泡内气体向外扩散[10,11]。尽管如此,不同的实验方法,如原子力显微镜(AFM)和冷冻电子显微镜(cryo-EM),已被用来证实纳米气泡长期稳定性的存在和起源[12-15]。这些研究结果表明,由于三相接触线的钉扎效应,纳米气泡在表面上的稳定性显著增强[16-18]。

预计可通过控制其界面化学性质来主动控制纳米气泡的大小和稳定性。类似于微米级及以上的流体界面的情况[19-21],表面活性剂添加剂的选择会影响界面边界的不同化学结构和表面电荷状态,从而改变纳米气泡的寿命和纳米气泡间的相互作用[22]。计算模拟表明,添加两亲性或不溶性表面活性剂会干扰钉扎过程并降低表面张力,从而降低纳米气泡的稳定性[23]。相反,阴离子表面活性剂在纳米气泡上产生表面电荷,促进静电稳定,同时抑制纳米气泡融合[24]。

液相透射电子显微镜(TEM)实现了纳米级空间分辨率,可对液体环境中发生的化学和物理过程进行原位可视化[25-28]。因此,液相TEM最近被用于实时和实空间观察气-液界面的变化以及纯水和蛋白质溶液中纳米气泡的行为[29-33]。研究了电子束诱导辐解和气泡间气体输运产生的纳米气泡的形成[34]。此外,微观结果表明纯水中存在稳定纳米气泡的临界半径[35]。本文中,我们使用多室石墨烯液体池TEM研究了水溶液中负载表面活性剂的纳米气泡的动态现象,其中在多次原位观察期间,封装溶液样品的化学条件得到了可靠维持。

2. 材料与方法

2.1. 多室石墨烯液体池的制备

如我们先前的研究[36]中所得出的,通过在两个石墨烯片之间组装多孔阳极氧化铝(AAO)膜来制备石墨烯覆盖的高度有序纳米室阵列。首先,制备了一组石墨烯转移的TEM网格,用作上下石墨烯窗口[37]。将孔径为80 nm、孔间距为125 nm、厚度为50 nm的AAO膜[置于聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)基底上]切割成适合TEM网格内正方形尺寸的大小。将一滴水滴到制备好的石墨烯转移网格上,并将方形AAO膜沿暴露的AAO表面面向液滴的方向放置在该网格上。在70 ℃的烘箱中干燥组装好的网格5 min后,AAO膜通过范德华相互作用附着到石墨烯片上。将组装好的网格浸入丙酮浴中4 h,以去除支撑AAO膜的PMMA基底,从而在底部网格上产生纳米井状阵列。将0.5 μL液体样品装载到所制备的纳米井状阵列上,然后用另一个石墨烯转移网格覆盖该阵列以构建多室液体池。每个构建在液体池上的圆柱形纳米室由纳米孔和封装液体样品的顶部/底部石墨烯片组成。在本研究中,将十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)的3.75 mmol·L-1水溶液用作液体样品。还向液体样品中加入了2.5 mmol·L-1氯金酸溶液,因为这种酸溶液还原形成金纳米粒子可用作电子束辐照期间液体成功封装的指示剂。应注意的是,在远离金纳米粒子的区域对载有表面活性剂的纳米气泡进行了原位观察。多室石墨烯液体池可提高液体系统的稳定性,并确保液体样品以规定的尺寸和体积封装,从而在观察期间产生可靠的流体力学特性。此外,纳米腔具有稳定和足够的空间,使得在受石墨烯或受环境限制产生微弱扰动时观察大尺寸纳米气泡的动力学现象成为可能。

2.2. TEM分析

我们通过液相TEM观察了表面活性剂水溶液中的纳米气泡,并制作了多室石墨烯液体池(见附录A中的视频S1~5)。用JEM-2100F(JEOL Ltd., Japan)仪器对纳米气泡成像,该仪器在200 kV下运行,并配有Ultrascan 1000 XP CCP检测器(Gatan, Ⅰnc., USA)。原位TEM视频的录制速率为7.5 fps(每秒传输帧数)。电子束的剂量率始终保持在1800~2000 e·Å-2·s-1。在电子束辐照下,通过电子束辐解过程产生小于50 nm的纳米气泡。

3. 结果和讨论

3.1. 纳米气泡的稳定性——表面活性剂的影响

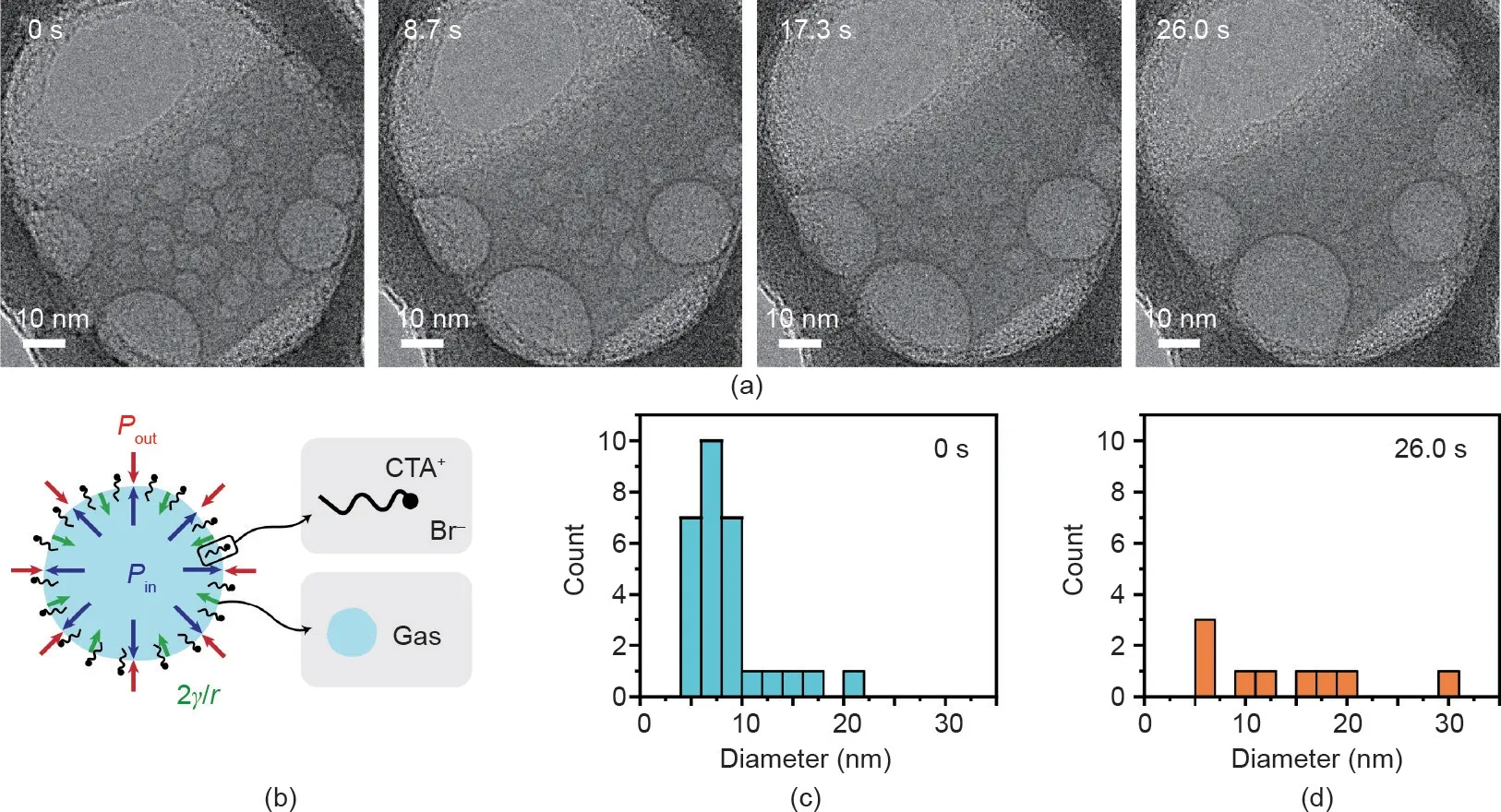

可以在原位TEM图像中清楚地识别纳米室中的纳米气泡(见附录A中的视频S1)。在图1(a)中,具有明反衬的圆圈和具有暗反衬的周围区域分别清楚地指示纳米气泡和液体介质。如图1(a)中的第一个TEM图像所示,产生了不同尺寸纳米气泡,范围从大约5 nm到大约30 nm。根据纳米气泡在纳米腔中的位置,纳米气泡可以分为两种不同的类型:表面纳米气泡位于AAO壁附近,倾向于吸附在AAO孔的内表面上,而大尺寸纳米气泡位于液体介质的中间,无表面吸附。一般来说,纳米气泡的存在遵循杨-拉普拉斯方程;也就是说,气泡的内部压力(Pin)平衡了来自周围流体的压力(Pout)和由表面张力(γ)产生的压力之和,如图1(b)所示。纳米气泡的TEM图像(以时间序列排列)[图1(a)]显示了两种不同类型的纳米气泡的相对稳定性。表面纳米气泡通常比大尺寸纳米气泡更大,并且表现出更长的寿命。相比之下,大部分大尺寸纳米气泡为球形,并且小尺寸纳米气泡随着时间推移继续收缩,如图1(a)所示。根据TEM图像(以时间序列排列),测得收缩的大尺寸纳米气泡的平均直径约为6 nm;0和26 s时的纳米气泡直径直方图中也有显示[图1(c)和(d)]。据报道,纯水中稳定纳米气泡的临界半径为(6.3 ± 0.8) nm [35],大约是我们在CTAB水溶液中观察到的值的两倍。这一结果可能是由CTAB溶液的表面张力(33.59 mN·m-1)明显低于纯水的表面张力(72.8 mN·m-1)[29,32,38]所造成,这意味着液体介质中的表面活性剂可以在含气气泡和周围液体之间形成一层膜,从而稳定纳米气泡的气-液界面[22,24]。此外,由于CTAB的吸附层,足量的CTAB分子(阳离子表面活性剂)的存在可能导致纳米气泡带正电荷,从而可能通过静电压力稳定纳米气泡[22]。

3.2. 通过纳米气泡之间界面区域的气体传输

图1. (a)显示纳米室中纳米气泡的TEM图像(以时间序列排列);(b)CTAB水溶液中纳米气泡的图示;纳米气泡在0 s(c)和26 s(d)时的尺寸分布,如(a)部分所示。CTA+:十六烷基三甲基铵;r:半径。

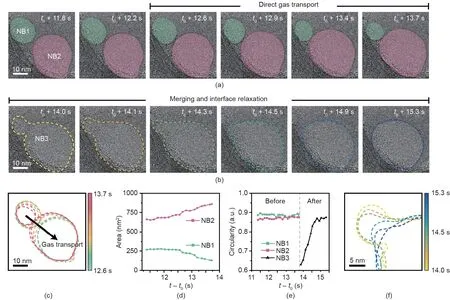

图2. (a)显示两个纳米气泡之间直接气体传输的TEM图像(以时间序列排列);(b)两个纳米气泡边界轮廓的时间轨迹;两个被跟踪的纳米气泡的面积(c)和圆度(d)随时间的变化;(e)两个纳米气泡边界之间的跟踪间距。

我们研究了载有表面活性剂的纳米气泡在相互非常接近时的相互作用和气体传输行为。在从微米到纳米尺度的典型气泡系统中,两个相互作用的气泡根据其相对接近速率、接触时间和周围流体的黏度而相互融合或排斥[39,40]。通过两个气泡的界面发生破坏而产生融合事件,这会导致形成颈区,气体通过该颈区在两个气泡之间迁移。对于纯水中的纳米气泡,也观察到了这类事件,包括气体输送和随后的融合[34,35]。然而,载有表面活性剂的纳米气泡表现出不同的行为。我们在本次研究中观察到的两个纳米气泡并没有形成气体传输的颈区,而是在进行主动气体传输的同时以一个狭窄的气泡间距保持在彼此的附近,如图2(a)和附录A中的视频S2所示。追踪两个纳米气泡的轮廓和投影面积[图2(b)和(c)]显示了在6 s的时间间隔内从NB1到NB2的快速气体传输。气体传输的方向由两个纳米气泡的不同拉普拉斯压力决定,这与它们的曲率半径成反比。气体从具有高内压(较小尺寸)的NB1移动到具有低内压(较大尺寸)的NB2。由于这种气体传输,NB1收缩,NB2增长,类似于奥斯特瓦尔德熟化过程。同时,两个纳米气泡之间的界面区域沿与气体传输方向相反的方向移动[图2(b)],这可能是在通过被传输的气体分子传递动能的过程中,由原始固-液-气三相接触线钉扎破坏所造成。我们还在两个纳米气泡的二维(2D)投影图像中测量了它们的圆度。虽然两个纳米气泡的尺寸在气体传输过程中发生了变化,但它们的圆度值保持在0.9左右,这意味着它们的形状保持球形,如图2(d)所示。在纯水系统中,也观察到纳米气泡在气体传输过程中保持圆形,这种情况下,气体传输通过超薄水膜进行[35]。如图2(e)所示,载有表面活性剂的纳米气泡有一个有趣的特征:它们的表面不完全接触,在气体传输过程中保持(0.91 ± 0.045) nm的间距。表面活性剂分子的刚性结构沿两个纳米气泡的边界及其带正电荷的表面堆积,这可能阻止了完全融合,并保持了小于1 nm的窄间隙。在这个狭窄的区域中很难保持整体液体结构,这导致局部液体介质具有较低的密度,气体分子可以通过该介质传输。随着纳米气泡表面分离,气体传输最终停止[在(t0+ 20) s之后,其中t0是气泡间距离小于1.5 nm的时间]。

普遍观察到的结果是,相互作用的载有表面活性剂的纳米气泡在很长一段时间内以一个狭窄的间隙保持在非常接近的位置。图3(a)和附录A中的视频S3展示了另一个示例,说明纳米气泡(NB1和NB2)之间类似的相互作用和气体传输。有趣的是,在长时间稳定气体传输后,当NB1和NB2的边界发生物理接触时,它们会迅速融合[图3(b)]。两个纳米气泡的跟踪轮廓和投影面积[图3(c)和(d)]表明气体在最初的1.1 s [从(t0+ 12.6) s到(t0+ 13.7) s]内从较小的NB1传输到较大的NB2。随着气体从小纳米气泡流向大纳米气泡,小NB1不断收缩,而大NB2不断增长。在气体传输过程中,两个纳米气泡保持球形,圆度约为0.9,如图3(e)所示。当两个纳米气泡之间的间距非常接近(低于0.5 nm)时,其界面波动的影响变得显著,气-液界面被部分破坏,纳米气泡开始融合[图3(b)]。融合后,融合的纳米气泡的气-液界面迅速松弛[图3(f)],纳米气泡在1.5 s内演变成圆度约为0.9的球形[图3(e)]。

3.3. 由平坦边界形成的气-液界面变形

图3. TEM图像(以时间序列排列)表明两个纳米气泡之间的直接气体传输(a)和它们的融合过程(b);(c)两个纳米气泡边界的轮廓;(d)两个纳米气泡面积随时间的变化;(e)融合前后纳米气泡的跟踪圆度;(f)融合的纳米气泡边界的局部放大轮廓。

图4中所示的两个纳米气泡也在延长的6 s时间内保持稳定间隙,这与图2、图3和附录A中的视频S4所示的情况一致。当纳米气泡最终融合时,融合的纳米气泡呈现非球形,具有凹面。如图4(a)和附录A中的视频S5 [41]所示,随着凹面界面松弛,在受限空间内形成椭圆形纳米气泡。融合的纳米气泡保持稳定的椭圆形。该纳米气泡有一个平坦的气-液界面,很容易在周围涌入的液体流影响下发生变形。图4(c)中所示的彩色虚线表示变形的气-液界面波动。图4(b)中TEM图像(以时间序列排列)显示,从椭球形纳米气泡的塌缩平界面产生了大量超小纳米气泡。当界面曲率在某一时刻变得凸起时,同时纳米气泡的界面在体相中存在小气泡的情况下波动,气-液界面会瞬时稳定,如图4(b)所示。在具有凸界面的纳米气泡的情况下,因为界面曲率半径以纳米计,所以界面处的内部压力足以平衡来自周围液体流的压力[图4(d)]。相反,平界面的内部压力与周围液体流的压力相当,这可以促进气-液界面发生变形。此时,如图4(e)所示,在电子束辐照下,不稳定的气-液界面很容易产生细小的纳米气泡。产生的纳米气泡的尺寸大多小于稳定纳米气泡的临界尺寸,因此,产生的纳米气泡往往会迅速失去稳定性并溶解。

3.4. 电子束和化学条件对纳米气泡的影响

在TEM观察期间,由电子束引起的水的辐解反应可产生纳米气泡[31,42]。由于电子束在气-液界面的高度散射,产生的纳米气泡的稳定性可能会降低。然而,我们认为石墨烯窗口的使用可能有助于避免对观察产生不必要的影响,因为石墨烯与其他具有SiNx窗口的传统液体池相比,减少电子束效应或损伤以及清除活性自由基物质的能力更强[43,44]。其他团队最近发表的研究报告称,在低酸碱度或盐溶液中,大尺寸纳米气泡的稳定性较差[45,46]。受观察系统的pH值约为2.16,系统中存在的各种盐可能会影响纳米气泡的稳定性。然而,如图1所示,表面活性剂似乎是小纳米气泡稳定性的主要影响因素。

图4. (a)显示纳米气泡融合和界面弛豫过程(以时间序列排列)的TEM图像;(b)显示气-液界面变形和不稳定界面产生纳米气泡的TEM图像(以时间序列排列);(c)变形气-液界面波动的放大轮廓;说明纳米气泡的界面稳定性取决于其曲率的示意图:椭球形纳米气泡的凸界面(d)和平界面(e)。r:曲率半径。

4. 结论

总之,我们使用多室石墨烯液体池对液相中载有表面活性剂的纳米气泡进行了TEM观察。我们研究了纳米气泡内部动力学特性,包括直接气体传输和融合过程。我们的结果表明,在发生稳定气体传输的较长时间内,载有表面活性剂的相互作用纳米气泡之间保持有一定的距离,而不是在界面破裂后发生融合过程。纳米气泡的实时TEM观察结果还显示,随着曲率的减小,纳米气泡界面的稳定性降低。我们基于原位液相TEM的研究为纳米级气泡的流体动力学提供了物理见解。本文中介绍的实验方法可以扩展到其他系统,包括泡沫/乳液稳定、声空化、声化学、水处理和可编程药物/基因递送,从而为其应用提供物理视角。

Acknowledgements

Yuna Bae, Sungsu Kang, Byung Hyo Kim, and Jungwon Park acknowledge the financial support from the National Research Foundation of Korea (NRF) grant funded by the Korean government (Ministry of Science and ⅠCT; NRF-2017R1A5A1015365), Creative-Pioneering Researchers Program through Seoul National University (2020), the Ⅰnterdisciplinary Research Ⅰnitiatives Programs by College of Engineering and College of Medicine, Seoul National University, and the POSCO Science Fellowship of POSCO TJ Park Foundation. Kitaek Lim, Sungho Jeon, and Won Chul Lee acknowledge the support from the NRF funded by the Ministry of Education (2019R1F1A1059099 and 2020R1F1A1065856) and the support from the research fund of Hanyang University (HY-2018-N).

Compliance with ethics guidelines

Yuna Bae, Sungsu Kang, Byung Hyo Kim, Kitaek Lim, Sungho Jeon, Sangdeok Shim, Won Chul Lee, and Jungwon Park declare that they have no conflict of interest or financial conflicts to disclose.

Appendix A. Supplementary data

Supplementary data to this article can be found online at https://doi.org/10.1016/j.eng.2021.02.006.