职业资本积累对新生代农民工市民转化意愿的驱动机理

俞林 印建兵

摘 要 通过文献梳理、数据挖掘、专家访谈等方法,提出新生代农民工市民转化意愿影响因素相关假设,构建新生代农民工市民转化意愿驱动机理概念模型,在此基础上对长三角地区900名新生代农民工实地调研,运用结构方程模型实证检验其市民转化意愿驱动机理,找出影响新生代农民工市民转化意愿的驱动因素,并对其相互关系进行拟合指数判别与检验。结果显示:积极的城镇化条件、职业稳定性、人力资本积累、社会资本积累等都对新生代农民工市民转化意愿呈现较强的正相关。其中,职业稳定性对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用最大,人力资本积累和积极的城镇化条件对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用居中,社会资本积累对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用最小。

关键词 新生代农民工;市民化;新型城镇化;职业资本;人力资本;社会资本

新型城镇化的客观性决定了新生代农民工在市民化进程中属于特殊群体。随着我国新型城镇化的进一步推进,无论是城镇常住人口数量,还是城镇户籍人口数量,都有了较大幅度的增长。但从整体而言,城镇户籍人口比重相对偏低,现有城镇化尚不能满足当前农民工市民化的需求,尤其表现在新生代农民工身上。目前,我国新生代农民工占农民工总量的半数以上①,与上一代相比,新生代农民工市民转化的需求和愿望更为迫切。在新型城镇化进程中,新生代农民工市民转化意愿驱动机理到底是什么?其实现市民化究竟受到哪些主要因素驱动?这些驱动因素之间存在何种相互关系?按照心理学相关理论的解释,意愿即欲望,是产生动机和行为的基础,然后动机决定具体行为。新生代农民工因在城务工职业存在不稳定性,进而造成城市之间流动相对频繁,他们在某一城市是否选择市民转化,首先取决于其市民转化的意愿,然后才会产生相应的动机和行为。新生代农民工市民转化意愿强弱依赖于其职业资本积累,所谓职业资本积累是从事某项职业应具备的各项职业能力总和,主要包含人力资本与社会资本等。这一抉择过程虽然被一些学者采用演化博弈的方法所论证,但市民转化意愿的驱动机理以及各因素间的相互关系却没能通过实证研究加以论述。

因此,本文基于文献研究、专家访谈、数据挖掘等方法,提出新生代农民工市民转化意愿影响因素相关假设,构建新生代农民工市民转化意愿驱动机理概念模型,通过对长三角地区部分城市新生代农民工市民转化意愿驱动机理进行问卷调查,运用SEM模型对新生代农民工市民转化意愿驱动机理进行实证检验,拟找出影响新生代农民工市民转化意愿的驱动因素,并对其相互关系进行拟合指数判别与检验。

一、相关文献综述

(一)农民工市民化

1989年,黄祖辉提出农民工市民转化是以从事非农产业为途径而获得城市户籍的过程[1]。此后,相关学者从技术层面研究农民工市民转化,也有学者从城市融入视角来研究农民工市民转化,研究视角比较单一。鉴于此,多数学者认为新生代农民工市民转化问题研究应从更加全面的视角和范畴深入探索,如邓大松等提出将市民转化分为外部和内在两方面,既包含技术层面的外部研究,也注重农民工市民素质的内在研究[2]。我国新生代农民工已超过农民工总数的半数,与老一代农民工城乡“钟摆式”的迁移相比,他们在不同城市之间职业流动相对更为频繁[3]。目前他们面临着既不能退回农村务农,又不能在务工城市安居的状态,因此被称为“无根”的一代。新生代农民工市民转化意愿带有一个显著的特征,即更加关注城市之间的比较,以寻找到适合他们居住、生存与发展的城市,而不再一味追求身份转变[4]。

(二)新生代农民工市民转化意愿及影响因素

学术界普遍认为新生代农民工市民转化意愿是多方面、多维度的,既包含在城就业意愿、生活意愿、定居意愿等,也包括户籍获得意愿和身份转变意愿等。由于绝大多数外来青年农民工没有能够享受到与当地城鎮居民同样的福利待遇和权益,使得原有的二元社会结构逐步转化为三元社会结构。整体而言,新生代农民工市民转化的欲望很强烈,希望能在目前务工城市获得与当地居民平等的待遇。新生代农民工市民转化意愿就是催生他们能够在城市定居、生活、身份转变以及融入所在城市的动机与行为的基础。

新型城镇化促使新生代农民工市民转化意愿发生了深层次转变,为此学者们从不同视角进行研究。崔宁通过在全国范围内进行实地调查,发现除了人力资本和社会资本外,收入水平也是新生代农民工决定是否留城的最重要因素之一[5]。张洪霞通过对797位新生代农民工进行调查和实证分析,认为新生代农民工市民转化受综合性因素影响,既包括打工时间、学历、性别、月均收入等人口统计因素,也包括新生代农民工在城市的社会交往群体、居住社区环境、社会活动等诸多变量[6]。汤荧等通过对新生代农民工实现市民转化意愿的约束因素进行归纳,认为约束因素包含基本因素、经济因素、社会因素、心理因素等方面[7]。徐美银通过对农民工人力资本与社会资本进行重点解析,将人力资本分解为年龄、健康、教育、培训、技能等方面,将社会资本分解为社会关系网络的广度、深度以及资源等方面,研究认为两者的存量影响着新生代农民工实现市民转化的意愿[8]。

二、关系假说及概念模型的提出

(一)关系假说的提出

1.城镇化条件与市民转化意愿的关系假说

“城镇化条件”是指城镇化进程中能够促使在城务工新生代农民工产生市民转化意愿的城市经济发展、环境改善以及市民化政策等相关条件的总和。赵莉认为,新生代农民工更加注重与所在城市进行有机融入,从而以实现个人价值[9]。魏晨认为,新型城镇化进程中政府若采取积极有效的市民化政策,对农民工迁移、市民转化等能产生积极的拉力效应[10]。鉴于此,提出如下假说:

H1:积极的城镇化条件对新生代农民工市民转化意愿具有积极的正向驱动作用。

2.职业稳定性与市民转化意愿关系假说

“职业稳定性”是指新生代农民工就业与职业发展的稳定性。段成荣等认为,当前新生代农民工普遍具有较高的职业期望值,而通过城镇化实现充分就业是他们选择市民转化最重要的条件之一[11]。张洪霞调查发现,在所有可能影响市民转化实现的因素当中,在城务工月收入、就业稳定性等对新生代农民工市民转化起到明显的主导性作用[12]。鉴于此,提出如下假说:

H2:就业岗位的稳定性对新生代农民工市民转化意愿具有积极的正向驱动作用。

3.人力资本与市民转化意愿关系假说

加里·贝克尔在《人力资本》一书中提出“人力资本”是指人力资本投资积累的结果,包括学历、职业培训或“干中学”的经验等。人力资本积累与农民工城市迁移具有密切的关系,斯加斯塔研究认为农村素质较高的劳动力或者年轻的劳动力更倾向于城市迁移。张江雪等通过实证研究得出“农民工越年轻,学历越高,留城意愿普遍越高”的结论[13]。刘士杰等认为人力资本积累越高,农民工越容易向上职业流动,职业流动方向一般趋向于在城市就业[14]。鉴于此,提出如下假说:

H3:人力资本积累与新生代农民工市民转化意愿驱动间存在正相关关系。

4.社会资本与市民转化意愿关系假说

根据社会学家波特斯、道格拉斯·梅西提出的“移民网络”观点,“社会资本”是指在城由于职业、同学等关系所形成的社会关系网络。对于刚进城务工或刚入职的新生代农民工来说,“地缘、亲缘、血缘、学缘等关系”是其在城市务工过程中社会交往的基础。徐美银通过实证分析发现,提高社会资本存量可以促进农民工市民化意愿[15]。赵莉认为,与上一代相比,新生代农民工更加注重家庭式城市迁移,市民转化已不仅仅关乎其个人的问题,已经涉及家庭整体迁移[16]。汤夺先等通过实证研究发现新生代农民工相比其上一代,更加容易消化先前的原始社会资本,构建新型社会资本,有助于提升其市民化素质[17]。鉴于此,提出如下假说:

H4:社会资本积累与新生代农民工市民转化意愿驱动间存在正相关关系。

5.人力资本、社会资本与职业稳定性关系假说

R. E. Lucas等认为人力资本是时间积累的结果。劳动力迁徙的目的是为了“稳定”,随着“干中学”时间与经验的不断积累,劳动者职业稳定性的预期就越明显。从Star和Bloom的研究观点,我们可以看出社会资本与职业稳定性间的相互关系,因为职业迁移不仅关乎个体自身,而且与其家庭整体或其他相关群体相关联。姚缘等基于对大中小城市新生代农民工职业流动的调研,发现人力资本积累有利于信息搜寻、获取,良好的职业与行业关系有助于职业获取、稳定与成长[18]。唐踔等认为在新生代农民工市民化进程中人力资本积累与社会资本积累具有相互协同与促进作用[19]。鉴于此,提出如下假说:

H5:人力资本积累与新生代农民工职业稳定性存在正相关关系。

H6:社会资本积累与新生代农民工职业稳定性存在正相关关系。

H7:人力资本积累与社会资本积累间存在正相关关系。

(二)概念模型构建

通过上述对关于城镇化条件与市民转化意愿关系、职业稳定性与市民转化意愿关系、人力资本与市民转化意愿关系、社会资本与市民转化意愿以及人力资本、社会资本与职业稳定性关系的分析与假设,我们对新型城镇化进程中新生代农民工市民转化意愿的驱动机理进行了理论分析,基于主要驱动因素的概念模型可设定为城镇化条件(UC)、职业稳定性(WS)、人力资本积累(HC)、社会资本积累(SC)与市民转化意愿(CDE)5个结构变量,其中市民转化意愿为结果变量,由此构建新生代农民工市民转化意愿驱动机理概念模型,见图1。

三、实证研究设计

(一)“SEM”模型

人文社会科学研究领域关于心理方面测量所设置的变量,通常是不能被直接测量的,即所谓的“潜变量”。“SEM”模型既能克服潜变量不能直接测量的弊端,同时又能处理各潜变量及显变量之间的关系,还可分析潜变量之间的相互关系。该模型中的变量分为潜在变量與测量变量,包括三个矩阵方程式,对应为“结构模型”和“测量模型”,如式(1)所示。

在式(1)中,X是外源指标所组成的向量组合;Y是内生指标所组成的向量组合。Λx是外源指标在结构变量上的因子载荷矩阵,表示外源指标与外生结构变量之间的关系。 Λy是内生指标在结构变量上的因子载荷矩阵,表示内生指标与内生结构变量之间的关系。ξ是外生结构变量所组成的向量组合;η为内生结构变量所组成的向量组合。ε为内生变量Y的误差项;δ为外源变量X的误差项。Г是外生结构变量对内生结构变量的影响;В是内生结构变量之间的关系。 ζ是残差项所组成的向量组合,反映η在模型中不能被解释的误差残项。

(二)量表设计、数据采集与描述性统计分析

1.变量设置与量表设计

按照马斯洛需求层次理论的理解,人的需求是有层次性的,外在(如物质)的条件和内在(如精神)的条件会驱动一个人由低层次需要向高层次需求发展。新生代农民工在他们父辈所创造的物质条件基础上,尽管在城工作、生活等方面仍困难重重,但是却表现出更加注重自身价值追求的趋势,如获得社会的认同与尊重、事业获得发展等。考察新生代农民工市民转化意愿,应该突破多数学者目前所定义的“就业意愿、生活意愿、定居意愿、户籍意愿和身份意愿”,本文选取“对所在城市的喜爱程度”“对所在城市的归属感”“获得城市户籍永久定居的程度”三方面进行测量。社会资本积累方面,我们既注重对新生代农民工在城市获得认可与尊重的考察,同时也注重对新型社会资本积累的考察,因此本文选取“新生代农民工市民转化离不开城镇化进程”“新生代农民工市民转化程度取决于城镇化程度”两方面进行测量。新生代农民工已不像其父辈那样过着城乡之间“候鸟式”的生活,已基本具备了融入城市成为城市居民所应具有的基本特征[20]。本文选取“新生代农民工对于现居城市的综合评价”以判别城镇化条件对其市民转化意愿的影响。职业稳定性对于他们来说是能够定居城市最基本的物质条件,而这一因素与其他因素之间又存在一定的相互关系,因此我们选取“在城就业机会与职业发展预期”来判别与其他因素的关系。这样,以新型城镇化为外在驱动力,我们将新生代农民工市民转化意愿的驱动因素设置为四个方面,即城镇化条件(UC)、职业稳定性(WS)、人力资本积累(HC)、社会资本积累(SC),并选取相应的观测指标进行测量。

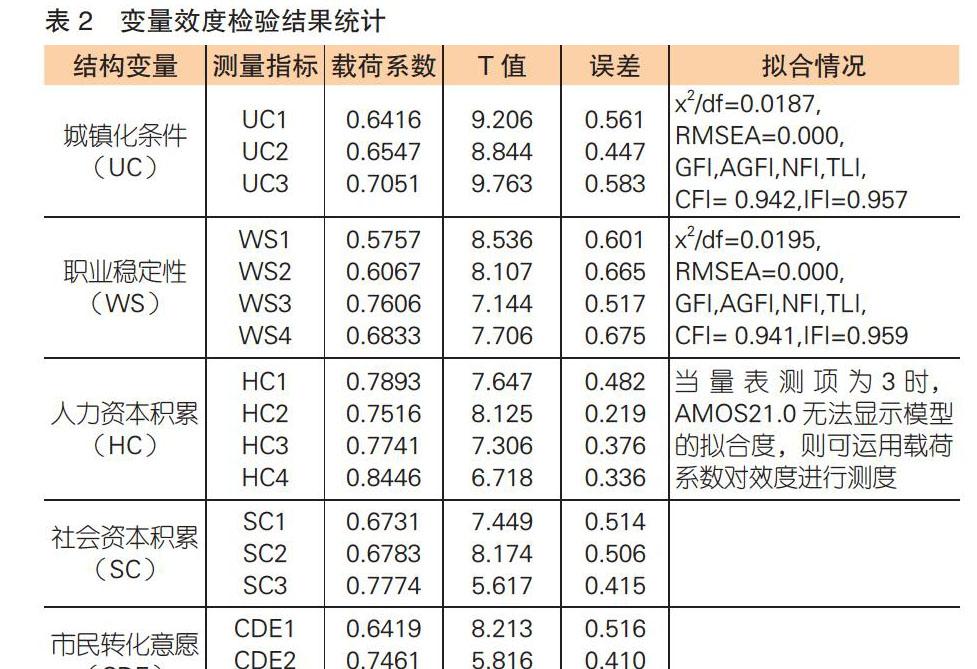

根据纳诺利的观点,量表采用了标准化的心理测量程序,量表构建经过文献查阅、专家访谈、小范围群体抽样等阶段,并采用李克特(Likert)标准五点量表。本次问卷设计17个测量指标与34个题项(观测指标),分为5个分量表,分别是城镇化条件(UC)量表(包括3个主题,6个题项)、职业稳定性(WS)量表(包括4个主题,8个题项)、人力资本积累(HC)量表(包括4个主题,8个题项)、社会资本积累(SC)量表(包括3个主题,8个题项)以及市民转化意愿(CDE)量表(包括3个主题,4个题项),具体情况见表1。

2.小样本检验

2018年4月至5月,课题组在无锡、苏州两地选择150位新生代农民工进行小样本调研,获取有效问卷128份。经过SPSS21.0软件计算,小样本数据检验发现,问卷的Cronbach's α系数为0.802,各分量表的信度分别为0.891、0.832、0.786、0.814、0.907,均高于0.7的标准要求。各量表的Bartlett's球状检验结果的显著水平均为0.000,KMO检验结果分别为0.828、0.801、0.762、0.823、0.864,均远高于0.5的标准要求。各变量中测量指标的载荷系数均符合标准,多数超过0.6,说明问卷的整体信效度较高,由此说明本文所使用的量表具有较好的稳定性或一致性。

3.大样本选取及描述性统计分析

2018年6月至12月,课题组赴浙江省的温州、嘉兴,江苏省的南京、无锡、苏州,安徽省的马鞍山、宿州等地进行大样本实地调研,由于新生代农民工文化水平整体相对较高,故适宜采取网络问卷与纸质问卷相结合的作答方式,共发放问卷1000份,回收936份,选出有效问卷900份,问卷有效率为96.2%。由于样本数据超出500份,存在多元正态分布,适合采用ML法拟合。所筛选的900份问卷均符合研究所需的标准数量。调研问卷收集结束后,课题组成员对有效问卷进行整理,对大样本调研对象的基本特征进行描述统计分析发现,在900份有效样本数据中,性别方面男性占56.4%,女性占43.6%。年龄方面均介于18~35岁之间。受教育程度方面大专(含高职)以上学历占17.08%,高中学历(含中职)占44.17%,其余均为初中及以下学历。样本职业涵盖范围较广,包括制造、建筑、仓储、物流、物业、餐饮、零售、电子等10个行业。受调查者月均收入为2865.24元,整体相对较低,其中月均收入3000元以下者占52.6%。由此可以看出,大样本调研数据符合进一步研究的要求。

4.大样本信度及效度分析

数据的信度、效度分析是进行“SEM”模型分析的基本前提。通过SPSS21.0软件统计出测量值的平均数、最小值、最大值、偏度、峰度及标准差,观察到所有指标的峰度值与偏度值均在-2到+2之间,符合“SEM”模型要求的正态分布性特征。从各项指标最小值、最大值比较来看,被调查者对问卷的回答差异性较大,绝大部分标准差数据小于1,说明大样本被调查者在结构变量上的差异性较明显。从Cronbach'sα系数估计来看,整体数据的总体信度为0.835,各潜变量系数也均高于0.7。Bartlett's球状检验结果和KMO检验结果也都符合相关要求。根据Chin等学者所设定的标准化载荷系数大于0.5的标准,各变量中测量指标的载荷系数均符合标准,多数接近于0.7,说明其效度较高,所使用的量表具有较好的稳定性或一致性。从T值来看,数据介于5.617到9.763之间,在0.01水平上统计显著,说明整体量表及其子量表之间在具有较强的收敛与聚合效应,具体见表2。

四、模型分析及假说检验

(一)模型参数估计

由表2结果可知,大样本调研数据适合进一步做“SEM”模型分析。利用AMOS21.0软件对各变量的参数进行估计,参数值及拟合指数见图2。

由图2所示变量间的标准化系数,可以探析新生代农民工市民转化意愿各驱动因素之间相互因果关系的强弱程度。图2中所拟合的参数值代表着新生代农民工市民转化意愿的各因素及其因果路径系数,也就是所需要检验假说的β系数。“SEM”模型中各结构变量对应的测量指标的回归系数变动区间为0.60~0.85,符合0.05显著性水平。另外,结合RMSEA、χ2/df、GFI、PGFI、PNFI等数据来看,除NFI(0.859)略小于0.90,其余均达到“SEM”模型的基本要求,所设定的模型与样本数据之间具有较好的拟合度,说明本次拟合的“SEM”模型可以识别,见表3。

(二)关系假说检验

结构变量之间的回归系数即β系数以及T值均大于零,说明结构变量存在一定程度的正相关关系,“SEM”模型(图2)得出的拟合指数支持了假说关系的存在,7种假说关系均可得到验证,具体见表4。

(三)潜变量间驱动作用分析

潜变量之间的影响系数可以由间接系数和直接系数构成,回归系数还可表示潜变量之间的间接影响,间接影响需通过对调节变量的影响观测对另一变量的影响。变量之间的路径系数如图2所示,一般认为如果间接路径系数大于1时,那么总的间接系数则由各部分间接路径系数加总获得。通过比较新生代农民工市民转化意愿与其他驱动变量之间的回归系数可知,职业稳定性对市民转化意愿的直接驱动作用最大,其影响系数为0.726,其次为人力资本积累,再次为积极的城镇化条件。从间接影响和总的影响系数来看,人力资本积累对新生代农民工市民转化意愿的驱动作用最大,见表5。

五、实证结果分析

通过实证分析,我们发现积极的城镇化条件、职业稳定性、人力资本积累、社会资本积累等都对新生代农民工市民转化意愿具有较强的正相关性。其中职业稳定性对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用最大,人力资本积累和积極的城镇化条件对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用居中,社会资本积累对新生代农民工市民转化意愿的直接驱动作用最小。具体驱动机理效应主要表现在以下五个方面。

(一)积极的城镇化条件对新生代农民工市民转化意愿的正向驱动作用显著

所设定的“UC1:城镇经济发展水平;UC2:城镇社会保障水平;UC3:城镇户籍人口接纳程度”三项观测指标对新生代农民工市民转化意愿均产生了积极的驱动影响,其影响系数分别为0.658、0.680、0.738,其总的影响系数为0.631。由此说明它们之间的影响效应非常明显,说明新型城镇化的现有条件,诸如经济体量、环境设施、户籍政策、社会保障等,都对新生代农民工内心产生了积极的市民转化意愿。一个城市经济总量越大,经济越发达,居民人均可支配收入越高,该城市的基础设施建设和居民富裕程度也会相对较好,新生代农民工在这样的城市居住生活就会相对更加便利、舒适,进而对所在城市产生认同。另一方面,新生代农民工市民转化过程中户籍政策、子女入学政策、社会保障政策等方面越完备,越容易吸引农民工定居城市。鉴于此,我们认为只有城镇化条件越来越成熟,才会增加新生代农民工在城市的就业机会,提升他们的城市定居意愿,加快新生代农民工城镇融入的步伐,促进他们举家向城镇迁移,最终实现市民化。

(二)职业稳定性对新生代农民工市民转化意愿的正向驱动作用显著

所设定的“WS1:就业机会;WS2:职业发展预期;WS3:职业收入水平;WS4:对职业所在行业的熟悉程度”四项观测指标对新生代农民工市民转化意愿的影响显著,其影响系数分别为0.708、0.657、0.748、0.744,其总的影响系数为0.726,其影响系数最高。这表明,新生代农民工在城市如果有较好的就业机会,且能有符合他们期望的职业发展预期,他们就会安心工作,将精力主要集中于提升职业技能,通过职业能力提升实现岗位晋升、职业转换、提高薪资,进而为在城市定居提供物质保障,也进一步提升其市民转化意愿。另外,新生代农民工若对其就业岗位所在行业相对较为熟悉,则说明他们在这一职业领域的职业技能与岗位契合度较高,进而会导致他们的工作熟练程度较高,容易发挥其职业能力,体现其职业价值,促使新生代农民工更加愿意在该行业领域就业。鉴于此,我们认为,若新生代农民工在城市务工就业机会越多、职业发展预期越稳定、薪资待遇越高,则他们选择在城市就地市民转化的意愿驱动就越强烈。

(三)人力资本积累与社会资本积累对新生代农民工市民转化意愿驱动效应明显

所设定的人力资本积累“HC1:在校受教育程度;HC2:职前职后技能培训参与程度;HC3:非脱产职业经验获得程度;HC4:学历进修程度”四项观测指标对新生代农民工市民转化意愿均产生了积极的驱动影响,其影响系数分别为0.674、0.813、0.650、0.862,其直接影响系数为0.635,间接影响系数为0.472,总的影响系数为1.107。所设定的社会资本积累“SC1:同事之间的融洽程度;SC2:正式组织参与程度;SC3:对职业所在行业人际社交圈”三项观测指标对新生代农民工市民转化意愿均产生了积极的驱动作用,其影响系数分别为0.772、0.640、0.711,其直接影响系数0.528,间接影响系数0.284,总的影响系数0.812。根据实证结论,我们认为,新生代农民工受教育程度越高、职前职后技能培训参与程度越高、非脱产职业经验越丰富、学历进修意愿越强,他们获取较高职业技能水平的可能性越大,就会使其更加适应城市就业岗位需求,也更愿意融入城镇,实现市民转化。另外,新生代农民工如果在城市就业过程中同事关系融洽,能经常参与正式组织举办的各种活动和行业内社交,则会扩大其城市社交范围,提升其城市适应性,最终更愿意融入城市生活。

(四)职业资本积累对新生代农民工职业稳定性具有明显的正向作用

“SEM”模型路径拟合数据显示,人力资本积累、社会资本积累对新生代农民工职业稳定性的影响系数分别为0.535、0.642,显示人力资本积累、社会资本积累与职业稳定性相关性较高,说明人力资本积累往往通过社会资本积累对职业稳定性产生积极的驱动作用,人力资本与社会资本积累的协同作用促进了新生代农民工的市民转化意愿。研究结论也进一步说明了人力资本理论关于“劳动生产率取决于劳动者的职业素质”的基本结论。与此同时,根据社会移民网络理论,新生代农民工将会以在城职业稳定性为基础,消化先前的社会资本和人力资本,积累新型的人力资本和社会资本,以克服原有的社会关系“饱和点”带来的弊端。

(五)人力资本积累对社会资本积累正向作用显著

“SEM”模型路径拟合数据显示,人力资本积累对社会资本积累的影响系数为0.416,说明人力资本积累对社会资本积累具有明显的正相关关系,新生代农民工通过不断提升受教育程度、积极参加职业技能培训和增加职业经验等,使自身人力资本积累不断提升,让就业单位更加倚重和信任,周围同事更加认可,进而同事间关系更加和谐,也更有信心参加各种正式组织或者非正式组织举办的各种活动,扩大社会交际范围,社会资本积累效果明显。

六、研究启示与政策讨论

(一)创造积极的城镇化条件,并大力提供促进市民转化的政策支持

新型城镇化需要政府采取诸如土地流转、社会保障、租房购房、子女上学、户籍改制、就业市场等覆盖全面的积极的政策,形成促进新生代农民工市民转化的政策体系与管理机制。一是要进一步破除传统意义上农民依附土地的捆绑关系,完善诸如土地承保、转包、确权、价格等土地制度。这一制度改革与完善将有利于进一步解放农村剩余劳动力,促进劳动力市场流动与配置。二是要进一步提升城镇常住人口与户籍人口总量,全面实施居住证制度,真正做到城镇基本公共服务向常住人口全覆盖。例如,鼓励在经济发展水平和城市综合承载能力压力大致相当的城市率先实施户口通迁制度[21]。以提升新生代农民工的社会地位,逐步淡化其农民工身份,消除三元社会结构。三是要鼓励相关部门参与解决新生代农民工流动安置问题。推进“棚户区”改造,廉租房建设,控制房价,妥善解决农民工子女入学问题。四是要进一步拓宽就业渠道,完善城鄉一体化劳动力就业市场。尤其要降低新生代农民工培训成本与就业成本,提高政府、民间职业介绍机构服务效率,消除主要、次要劳动力市场的二元分割障碍,提高正规部门就业率。

(二)相关部门应关注新生代农民工人力资本与社会资本积累

政府鼓励相关部门关注新生代农民工人力资本与社会资本,提高企业等部门对新生代农民工的组织支持力度。资本积累与职业稳定性具有积极的促进作用,政府应当采取鼓励政策促进企事业单位引导新生代农民工构建新型人力资本与新型社会资本。建议重点做好以下几个方面:一是要加强用工单位的劳动制度建设,完善就业用工合同,改善就业环境。二是要促进新生代农民工职业成长,鼓励与引导职业终身学习以及职业能力发展规划。提供培训机会,更新知识资本,促进职业转换。建立互动机制,帮助新生代农民工构建现代契约型、制度型等社会资本。三是要引导构建新型社会资本,巩固与拓宽原始社会资本。通过与各类职业、技能协会(行会)、工会、党团、职代会等组织建立互动机制,帮助新生代农民工构建契约型、制度型社会资本。以企业工会为连接纽带,鼓励新生代农民工参与社区、工会、城市文化等社会活动。四是相关部门要把改善新生代农民工居住环境与城市文化、企业文化环境相结合,鼓励新生代农民工参与文化环境的互动。

(三)探索灵活多样的新生代农民工职业教育与培训模式

政府主导投入,鼓励联合办学,构建多元化职教投入机制,培训部门结合企业需求、政府投入导向与新生代农民工就业需求探索灵活多样的职业教育与培训模式。一是要重点建设一批起示范和带动作用的新生代农民工培训基地,满足企业需求、就业需求与产业需求,推进职业院校与企业深度合作。二是要把人力资本投资与新生代农民工职业成长与职业规划统一起来,改革培训方式与培训内容,切实提升培训内容的针对性和有效性,引导新生代农民工终身职业化学习。另外,要进一步提高职业技能培训的质量和效果,加强内涵建设,确保新生代农民工经过培训就能上岗。三是要提升新生代农民工培训的社会品牌效应,形成新生代农民工间相互沟通交流的联谊平台,进而有效拓宽培训信息的传播渠道,提升职业技能培训的品牌知名度,最终扩大职业培训的社会效应。

参 考 文 献

[1]黄祖辉,顾益康,等.农村工业化、城市化和农民市民化[J].经济研究,1989(3):60-63.

[2]邓大松,孟颖颖.中国农村劳动力转移的历史变迁:政策回顾与阶段评述[J].农业经济导刊,2008(10):5-12.

[3]国家统计局.2019年农民工监测调查报告[EB/OL].(2020-04-30)[2021-05-20].http://www.stats.gov.cn/tjsj/zxfb/202004/t20200430_1742724.html

[4]刘洪银.新生代农民工市民化治理机制[J].兰州学刊,2014(3):113-118.

[5]崔宁.新生代农民工市民化进程及影响因素研究[J].调研世界,2014(9):26-29.

[6]张洪霞.新生代农民工市民化的影响因素研究——基于全国797位农民工的实证调查[J].调研世界,2014(1):26-30.

[7]汤荧,郭倩倩,张应良,张恒威.新生代农民工市民化约束因素与驱动路径研究[J].西南师范大学学报(自然科学版),2015(12):40-44.

[8][15]徐美银.人力资本、社会资本与农民工市民化意愿[J].华南农业大学学报(社会科学版),2018(4):53-57.

[9][16]赵莉.新型城镇化背景下返乡女性青年农民工小城镇迁移状况研究[J].中国青年研究,2014(7):67-73.

[10]魏晨.新生代农民工工作流动状况及其影响因素分析[J].劳动经济,2013(5):15-18.

[11]段成荣,马学阳.当前我国新生代农民工的“新”状况[J].人口与经济,2011(4):16-22.

[12]张洪霞.新生代农民工市民化的影响因素研究——基于全国797位农民工的实证调查[J].调研世界,2014(1):26-30.

[13]张江雪,汤宇.中国农业转移人口市民化测度研究——基于全国 8 城市大样本数据的调查分析[J].人口與经济,2017(5):108-113.

[14]刘士杰.人力资本、职业搜寻渠道、职业流动对农民工工资的影响——基于分位数回归和OLS回归的实证分析[J].人口学刊,2011(5):16-24.

[17]汤夺先,张丽.新生代农民工市民化研究的回顾与反思[J].湖北民族学院学报(哲学社会科学版),2017(1):12-18.

[18]姚缘,张广胜.信息获取与新生代农民工职业流动——基于对大中小城市新生代农民工的调研[J].农业技术经济,2013(8):71-76.

[19]唐踔.对我国新生代农民工市民化问题的探析[J].前沿,2010(11):34-39.

[20]谢勇.就业稳定性与新生代农民工的城市融合研究[J].农业经济问题,2015(9):54-62.

[21]白晓梅.当代中国农民工就业模式的市民化转向[D].西安:陕西师范大学,2012.