毕生难忘的东京奥运执裁之旅

刘云

两年前得知自己入选奥运会羽毛球裁判员时,我的兴奋与激动之情无以言表。非常感谢中国羽毛球协会的推荐!然而,当我真正踏上前往东京旅程,疫情带来的不确定性以及来自领导亲朋的关心和嘱托不免让自己期待并紧张起来。

等回到祖国的怀抱,我才有时间慢慢回味和记录这最特殊的一次大赛之旅。

如临大敌 万般紧张

奥运会举办前夕,东京都进入紧急状态。东京奥组委官员在我们出发前一天还说:“现在还不能排除在最后一分钟取消奥运会的可能性。”尽管有担心和疑慮,但一切准备工作仍在有条不紊地进行。

这是疫情以来中国羽协首次派运动员和裁判员参加境外比赛,以往比赛出发前裁判员主要忙于业务准备,但防疫准备成为这次临行前的重中之重。从六月份开始,世界羽联每周四晚8点都会在疫情联络官的主持下召开参赛技术官员视频会议,介绍和讲解所有注意事项,叮嘱我们下载安装日本入境办理及在日期间健康检测软件、准备核酸检测证明文件和防疫物资。

由于预订的全日空航班取消,我最终搭乘的是中国代表团从北京至东京的包机。相比普通航班乘客混杂,包机环境让大家非常安心与放松。听说我是搭乘包机往返,许多国家的裁判员都流露出羡慕神情,我的内心也充满了感恩和自豪。

飞机降落前,空乘人员换上了全套的隔离服,气氛一下紧张起来:国内已经没有疫情了(当时南京疫情尚未突发),我们却即将步入紧急状态下的东京!

飞机在当地时间下午2点05分落地,大家纷纷戴上了代表团统一配发的N95口罩、防护面罩、防护眼镜和一次性手套。出发前,大家都特意关注了前期抵达东京人员的穿戴和着装,并不用穿防护服。下了飞机,我们用了很长时间等待检疫码、核酸报告及其检查证明的审核,又经历了唾液核酸检测和检测结果等待,终于在PVC卡(参赛卡)生效后,办理了入境和海关手续。

疫情后第一次出国,我自己也非常紧张。在机场,我尽量少喝水,避免摘下口罩,时常用酒精湿巾擦拭双手或更换一次性手套。然而,我惊讶地发现,办理手续的许多机场工作人员只戴着口罩,与入境人员之间只是隔着透明的塑料隔板,并未采取进一步的防护措施。

数小时的折腾后,我们终于坐上了从成田机场开往60公里外的市区换乘中心的专用摆渡车,从那里换乘指定出租车前往酒店。直到我进入房间卸下重重的行李和口罩时,已经接近晚上11点,我们从落地到抵达酒店用了整整9个小时。

防疫为先 相互证明

参加奥运会的相关人员抵日后不需要隔离,但必须遵守“气泡防疫法”的规定,签署承诺书。抵达东京后的14天内,所有人员只能在住地、赛场和指定区域活动,交通往返只能乘坐专用摆渡车,手机实时开机,每天进行核酸检测。

羽毛球技术官员下榻在距场馆30分钟车程的四星级东京京王广场酒店,酒店住宿条件非常好,每个人单独一间。然而,酒店没有采取封闭措施,仍然保持对外营业状态。此外,屋内窗户是全封闭式,无法通风换气,不免令人担心。

我的房间在走道尽头,比别的房间多一个转角,我就利用这个转角作为内部卧室和外部物品的分隔区域。进屋后,我先用酒精全身上下喷洒一遍,再把外衣、鞋子、背包放在外部的分隔区。

我们每天起床的第一件事是收集自己的唾液(我们称为吐口水),用作核酸检测样本。吐口水前半小时内不能喝水、吃东西、刷牙,而且还要找一个同伴做目击证人。更恼人的是,采集到指定刻度的唾液一般要花四到五分钟,加上贴条码、上传信息、交样本瓶等,全套流程下来需要15 分钟左右。为了节省时间,我和我的“证人”一般采用视频方式目击,其实并没有人过问你们是否相互目击,一切全凭自觉。

隔离用餐 生活枯燥

早餐在酒店的五层,虽说是自助餐,但要由服务员帮助取餐,大家围坐在中间有透明塑料档板的圆桌前就餐。中午我们会在比赛馆的休息室用餐,自助餐一般是米饭、面包、一种肉类、混拼蒸蔬菜、水果。

如果技术官员在当天没有比赛任务,就需要自行解决午餐和晚餐。午餐或晚餐可以通过组委会唯一指定的UberEats 叫外卖(外卖到达酒店后,要由志愿者代取,不能直接与外卖小哥接触)、在酒店中的饭店就餐或是购买酒店便利店的泡面、三明治等(酒店的饭店、便利店对所有客人开放)方式解决。

往返场馆与酒店必须乘坐专用的摆渡车,但摆渡车并不停靠在酒店门口,而是在离酒店几百米外的公共停车场,我们需要步行走到酒店。组委会根据比赛时间只在每节比赛开始前和结束后安排车辆,时间固定,很不灵活。如果比赛提前结束,通常也要在场馆内等待车辆。

由于搭乘公共交通或出租车是违规的,因此如果误了车,自己没有一点儿办法,只能等下一节比赛的摆渡车辆。本次比赛就发生了某位裁判没有赶上摆渡车、不得不临时更换裁判员的事件。

我们不能参加奥运会开幕式,不能私自外出,没有比赛任务时不允许去场馆(最后几天放松了要求),不能串门,也不能像以往比赛闲暇时那样聚会交流——我们称为“TechnicalMeeting”。此外,健身房需要提前预订,限定4 人以内使用。

因此没有比赛任务时,我们一般独自呆在房间,通过电视或电脑观看比赛,偶尔也会在酒店的大堂里转一转,或去便利店买些东西。不得不说,整个比赛期间没有任务时,生活比较单一且无趣,完全感受不到欢乐、热闹的奥运氛围。

总体来说,我感觉本次奥运会的“气泡防疫法”并没有形成真正的保护层,气泡的表面有许多漏洞,如酒店有外来客人,允许点外卖,去停车场的路上可能与气泡外的人接触等,没有实现气泡内外的真正隔离。虽然大家到东京前都经过了核酸检测,但由于缺乏对主办方、对其他国家和地区疫情防控的信任,彼此都比较谨慎,时刻保持着距离,不敢像以往那样亲密交流。

场地升级 颇有创意

羽毛球比赛所在的武藏野森林综合体育馆可容纳10000名观众,但本次比赛空场举办,比赛开始几天甚至没有临场任务的技术官员也不允许在馆内观看比赛。

场馆安检处距离场馆停车场约500米,所有人员经过测温、消毒、人脸识别、核对证件、安检后方能进入比赛场馆。场馆内部以醒目的洋红色为背景,馆内铺设了3片场地,

最后四天奖牌日的比赛只保留中间的1 号场地,从运动员发高远球的落点可以感到馆内的顺逆风还是较为明显的。整个场馆与2008年北京奥运会羽毛球比赛场馆相比,规模小了不少,但灯光照度与内场净空高度都非常好,整体布局显得比较紧凑。

馆内的3片场地都安装了即时回放系统,但由于技术原因,显示在现场大屏幕上的挑战方与挑战结果,并非由主裁使用的电子记分系统同步输出,而是由坐在场边的志愿者实时输入显示到大屏幕上,因此现场大屏幕有时会出现挑战方信息错误的情况。起初,裁判长团队误以为主裁在记分系统上点错了挑战方,出现过几次错误后才发现,那是志愿者输入的错误。

大家可能对带红双喜标志的运动员自助换球器及带倒计时功能的间歇标志印象颇深,其实,这种换球器的原型早在2007年好运北京羽毛球测试赛中就已经登场亮相了。带2分钟倒计时功能的间歇标志比较新颖,在主裁宣报“Game”时,发裁同时按下倒计时启动按键,运动员就可以了解间歇的剩余时间。遗憾的是,几场比赛后发现:间歇标志上的倒计时与主裁记分系统上的倒计时时钟不同步,后面的比赛就没有再使用间歇标志上的倒计时功能。

出发前,一位球友和我开玩笑,让我给他带几个奥运会上使用的羽毛球,我笑着告诉他打消这个念头,因为比赛用球的管理根本不像他想象中那样随意,会有专人负责,每天统计用球并核对。本次比赛基本上一直使用YONEX F-90的3号球,日本羽协送给裁判员的礼物是一筒没有机会亮相的YONEXF-90的2号球。

特殊时期 特殊政策

本次技术团队的组成包括世界羽联技术代表2人、裁判长团队4人、裁判员26人、司线员85人。来自德国的裁判长是半职业化裁判长,曾担任2019年南宁苏迪曼杯裁判和2018年世锦赛裁判长,其它三位副裁判长分别来自新西兰、中国台北和加拿大。

26名裁判员有11人来自亚洲,10人来自欧洲,2人来自非洲,2人来自美洲,1人来自大洋洲,均是国际A级,常年活跃在世界羽联的顶级赛事上。因此,本次比赛的裁判长团队没有过多强调执裁尺度,一切均按标准要求执行。

除比赛第一天和第二天要求全体裁判员到达比赛场地听候临场安排外,其它比赛日,26名裁判员分为两组,分别执裁第一节和第二节比赛,轮换休息,因此相对比较轻松。

比赛时,只有主裁坐上裁判椅后可以摘下口罩,其他技术官员一律佩戴口罩执裁。比赛未采用常规的入场模式,而是让技术官员先保持距离入场,运动员再随后入场。除常规的挑边器、红黄牌、腕表、笔之外,主裁多了耳麦海绵套和触屏笔这两样执裁工具,用来防止裁判员通过比赛设备间接接触。此外,发裁口袋中还有一双白色手套,在需要时处理换球器的故障。

见证科登 敬意满满

非常有幸的是,我以主裁的身份见证了危地马拉的科登击败对手、代表美洲选手创造历史的这场1/4决赛,这也是我印象最深刻的比賽。

拿到那场比赛的任务时,我既惊讶又期待,惊讶的是危地马拉选手居然闯入了男单八强,期待的是他一定会与淘汰了桃田贤斗的许侊熙上演精彩对决。比赛中,我印象最深的是科登的强烈斗志及对胜利的渴望。发球前,他经常会自言自语,给自己加油鼓劲,“come on …come on …”,而失误后,也会自言自语地安慰自己,不急不躁。反观许侊熙,则有一种被抑制、跟着对手节奏的感觉,缺乏顽强的斗志和坚定的信念,战胜桃田贤斗的状态似乎被压制住了。

最后一分后,科登激动地躺倒在地,掩面痛哭。作为主裁的我,除了对他充满敬意之外,还感受到了这位34岁老将顽强、进取的精神对自己内心的冲击和激励。我想这就是运动的魅力,也是对坚持和努力的回报!我喜爱和享受运动员这种自我超越精神带来的触动与震撼!

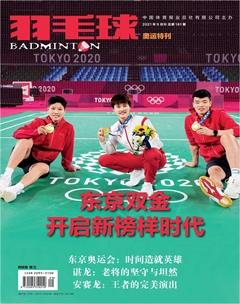

作为裁判员,都渴望执裁决赛,特别是奥运会的决赛。作为中国的羽毛球裁判员,通常没有这样的机会(凡尔赛)!与执裁决赛相比,我们更希望作为观众为场上的国羽队员们加油助威!疫情期间,只有中国有条件和实力保障队伍的备战环境,为队员创造良好的备战条件,国羽也用辉煌的2金4银为祖国献上了一份弥足珍贵的厚礼。