爱欲与政治

——《会饮篇》中阿里斯托芬的神话

陈斯一

在柏拉图作品中,《会饮篇》是一部独特的对话,它是唯一让不同角色依次上场发表讲辞的对话。包括最后不请自来的阿尔西比亚德,一共有七个人发表了关于爱欲的赞词,其中喜剧诗人阿里斯托芬排在第四位,处于中心位置。按照座次顺序,阿里斯托芬本来应该是第三位发言人,但轮到他时,他突然开始打嗝,不得不让排在他后面的医生厄里克希马库斯先讲(185c-e)(1)本文对《会饮篇》等古希腊文本的引用均由笔者自古希腊文译为中文,引用时仅用文中注标出相关希腊文本的篇名和斯特凡努斯码(Stephanus numbers),其中《会饮篇》仅标明斯特凡努斯码。。柏拉图设计这番临时互换次序的情节有多重意义:首先,这意味着厄里克希马库斯和阿里斯托芬关于爱欲的思想在某种意义上是可以互换的;其次,这使得前三位发言者和后三位发言者形成按照酒量区分的两个半场,上半场的都是酒量小的,下半场的都是酒量大的;最后,通过换位,阿里斯托芬的赞词成了整部对话七篇赞词的第四篇,处于中心位置(2)对于赞词顺序的分析,参见[美]施特劳斯:《论柏拉图的〈会饮〉》,邱立波译,北京:华夏出版社,2012年,第95—96页。。

关于第一点,笔者认为,厄里克希马库斯和阿里斯托芬最明显的共同之处在于:与前两位发言人斐德罗和包萨尼亚不同,他们并非从城邦生活内部的视角出发来理解和赞美爱欲,因此他们对爱欲的阐发几乎完全不带男童恋的等级制色彩,他们谈到的爱欲都是相互的而非单向的;他们的出发点是自然,都更坦率地承认爱欲首先是属于身体的。二者的区别在于,厄里克希马库斯将爱欲关涉的领域从人的身体往外推及自然万物,而阿里斯托芬通过一则关于身体的神话,揭示出比任何身体爱欲都更深层的对“属己整全”的爱欲。

关于第二点即基于酒量大小划分的两个半场,笔者认为,柏拉图或许是在利用酒和爱欲的天然联系暗示我们,酒量大者要比酒量小者更懂得爱欲。前三位发言者没有从爱欲自身出发理解爱欲,他们谈论的分别是爱欲的政治效用(斐德罗)、教育功能(包萨尼亚)、宇宙论意义(厄里克希马库斯),后三位发言者则是从爱欲自身出发赞美爱欲,尽管他们对爱欲的本质有着完全不同的理解。而阿里斯托芬的重要性在于,他是第一个从爱欲的属性返回爱欲之本质的发言者。

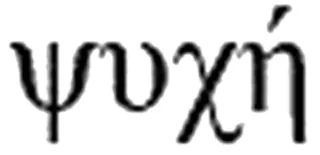

关于阿里斯托芬赞词在整部对话中的位置,笔者认为这是柏拉图精心设计的,因为在《会饮篇》的众发言者中,阿里斯托芬是唯一在思想上能够与苏格拉底媲美的,他是诗人的代表,正如苏格拉底是哲学家的代表,双方对于爱欲的理解既同样深刻又相互对立,展现了“诗歌与哲学的古老争执”(《理想国》607b)。由此看来,要理解《会饮篇》关于爱欲的思想,阿里斯托芬赞词的重要性仅次于苏格拉底的赞词。进一步,由于苏格拉底的核心主张(爱欲追求的是善好)是针对阿里斯托芬而阐发的(后者认为爱欲追求的是属己),理解阿里斯托芬就是理解苏格拉底、从而理解柏拉图《会饮篇》的前提。

那么,阿里斯托芬究竟如何理解爱欲?通过阐释他讲述的神话,笔者将论证,阿里斯托芬在人性论的层面对前三位发言者做出结构性的补充,揭示出人性中一种由于自身的欠缺而渴望弥补的欲望,这种欲望最终表现为一种纯粹的政治欲望,即渴望加入一种属己之整全的欲望。在阿里斯托芬看来,这就是爱欲的本质。在《会饮篇》中,阿里斯托芬之所以代表诗歌与代表哲学的苏格拉底形成不可化解的冲突,就是因为他的爱欲神话是对于城邦政治习俗的一份人性论辩护,而苏格拉底的最终理想却是超越政治的“美本身”。要理解哲学生活对政治生活的超越,前提在于理解政治自身的根据何在,这正是柏拉图设计《会饮篇》情节的用意。柏拉图的伟大之处在于,面对“诗歌与哲学的古老争执”,他并未简单选择哲学家的立场,而是替诗人谱写了一则深刻而极具感染力的神话,力图完整而忠实地呈现双方的争执,并让读者自行评判。

一、爱欲与人性

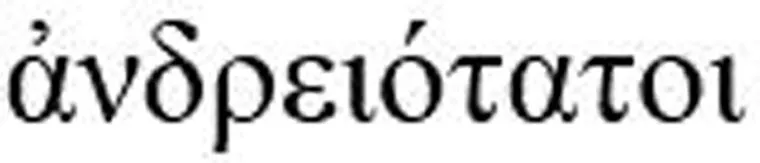

对阿里斯托芬来说,人的自然首先指的是人类身体的具体形态。他设想的圆球人拥有最完美的形态,从而也最自足、最强大,这导致他们的骄傲。圆球人的骄傲体现为拥有“厉害”的能力,此处“厉害”一词表达了古希腊诗歌对人性的深刻洞察。索福克勒斯著名的“人颂”在一开头就讲:“厉害的事物虽然多,却没有一件比人更厉害。”(《安提戈涅》332)事实上,柏拉图让阿里斯托芬的发言跟在崇尚技艺的厄里克希马库斯后面,就是对“人颂”的呼应。索福克勒斯在“人颂”中指出,人的“厉害”首先体现为技艺对自然的征服:人类用航行的技艺征服了海洋,用耕种的技艺征服了大地,还征服了海中的鱼和地上的飞禽走兽(《安提戈涅》335-352)。在通过这些工具性技艺创造出人类物质文明之后,人又发明了一种独特的技艺——政治,“他教会自己语言、风一般的思想以及城镇生活的本能”(《安提戈涅》355-357)。政治是人征服自然之旅的终点,因为政治共同体的建立以人对人性自身的征服为前提,而城邦的道德和法律就是实现这种自我征服的具体方式,因此,政治成就了人性的完善和文明的顶峰。然而,人的“厉害”不会因为城邦的建立而消失,这种力量继续潜伏在人性深处,反过来对政治秩序构成威胁,“当他尊崇土地的法律和他誓靠的神之正义,他的城邦就将耸立;如果他胆大妄为且不敬,他就会失去城邦”(《安提戈涅》369-371)。显然,在城邦的世界中,胆大妄为要比遵纪守法更加“厉害”,人类命运的矛盾就在于人借以征服自然、创造文明的强大力量——人的“厉害”——反过来与人性的政治完善和文明的最终成果形成尖锐冲突,而对这种冲突的挖掘和审视是古希腊悲剧最重要的思想意义(7)Charles Segal, “Sophocles’Praise of Man and the Conflicts of the ‘Antigone’”, Arion: A Journal of Humanities and the Classics,Vol. 3, No. 2, 1964, pp. 46-66.。在《会饮篇》中,阿里斯托芬之所以是诗人的代表,就是因为他充分结合了喜剧和悲剧,用喜剧的语言表达悲剧的思想:在圆球人的“自然及其遭遇”中,我们仿佛远远地听见了《安提戈涅》中忒拜歌队对人性的诊断(8)在苏格拉底看来,最好的诗人既能写喜剧,也能写悲剧(223d),《会饮篇》中的阿里斯托芬就完全符合这个标准。关于阿里斯托芬神话的悲剧性,参见[美]施特劳斯:《论柏拉图的〈会饮〉》,第141页;[美]萨克森豪斯:《惧怕差异:古希腊思想中政治科学的诞生》,第192页。。

正是在这个意义上,阿里斯托芬的爱欲神话为前三篇赞词做出结构性的纠正和补充。其中,厄里克希马库斯虽然与阿里斯托芬共享“自然”的视域,但二者的实质观点是尖锐对立的,前者的自然主义泛爱欲论完全忽视人的特殊本性,其技艺至上论也是阿里斯托芬的爱欲神话(以及索福克勒斯的“人颂”)最直接的批判对象。斐德罗虽然看到爱欲使人为之献身的巨大力量,但碍于太过局限的习俗论视野,他只能在羞耻感和荣誉感的层次理解这种力量的表现方式,而未能穿透城邦的政治习俗,看到人渴望在一种大于自身的整体中获得存在意义的根源。包萨尼亚虽然深入到爱欲更自然的面向,正视人的欠缺和需求,但将爱欲等同于情欲,试图用德性的教育交换情欲的满足(12)Cf. Harry Neumann, “On the Sophistry of Plato’s Pausanias”, Transactions and Proceedings of the American Philological Association, Vol. 95, 1964, pp. 263-264.,而未能理解爱欲是一种比情欲更深层的、对存在之整全的欲望。

二、情欲与政治

三、余论:自然与习俗

最后,阿里斯托芬以呼吁虔敬结束他的赞词:一方面,人类应该对以宙斯为首的奥林匹亚诸神表示敬畏,以避免更严厉的惩罚(193a);另一方面,人类应该赞美的只有爱若斯,唯有他带给我们幸福(193d)。如果爱若斯代表自然,奥林匹亚诸神代表习俗,那么阿里斯托芬似乎是在暗示自然与习俗的冲突,并且歌颂自然、贬低习俗——人类尊重习俗仅仅是出于恐惧,唯有自然的爱欲才能带来幸福(20)施特劳斯认为,在阿里斯托芬的思想中,“爱欲必须透过自然与约定的对抗来理解。爱欲既是对深情拥抱的渴望,与此同时也是自然对约定的反叛”。萨克森豪斯也持这种观点,但笔者不同意这种观点。施特劳斯的的主要依据是圆球人的反叛形象,但圆球人是没有爱欲的;他还认为半人的爱欲不仅追求属己的整全,还要恢复圆球人的骄傲,但这一点并没有文本根据。([美]施特劳斯:《论柏拉图的〈会饮〉》,第145页;[美] 萨克森豪斯:《惧怕差异:古希腊思想中政治科学的诞生》,第198—200页。)。

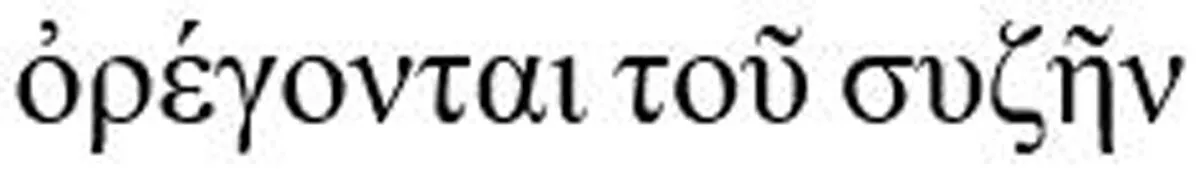

笔者认为,阿里斯托芬的思想要更复杂一些。首先,他并非无条件地赞同人类的自然本性。圆球人所象征的反叛习俗的骄傲也是人性的一部分,但这不是阿里斯托芬所赞同的部分;他认为半人的爱欲追求的是与自己的另一半融为一体,但他并没有提出半人的最终目标是恢复圆球人的骄傲。事实上,骄傲,作为一种向上斗争与向外攫取的欲望,是与全身心追求属己之物的爱欲格格不入的。其次,阿里斯托芬也并没有不加区分地贬低习俗。在他看来,爱欲本身就是习俗参与构建人性(表现为宙斯对人的改造)的结果,而且他对在自然等级上最高的男同性恋的辩护也是对政治的辩护,只不过这种辩护不局限于具体的政治习俗(例如雅典或者斯巴达的政治习俗),而是要捍卫政治之为政治的本质及其最纯粹的人性根据——人类的政治本性、人与人即便不需要彼此的帮助也想要生活在一起的欲望。在任何具体的人身上,这种欲望最终会落实为对于某一个政治共同体的归属,但这种归属并非任何具体的政治共同体所特有的,而是政治之为政治的本质特征。对自然爱欲最无保留的赞美和对政治习俗最纯粹的辩护同时出现在阿里斯托芬的讲辞中,连接二者的桥梁是一种被高度自然化的古希腊习俗——作为男同性恋的男童恋。阿里斯托芬既不是自然主义,也不是习俗主义,他试图实现自然与习俗的融合。然而,这种融合是有代价的,它选择了命定的属己,牺牲了理性和善好。阿里斯托芬的赞词占据《会饮篇》的中心位置,与此相应,它表达了对于爱欲以及人性的一种极为深刻但极端片面的理解;反之,正因无比执着于它所看到的片面,这篇赞词才显得如此单纯而极致,这是它作为诗歌的力量之所在(21)古希腊诗歌热衷于、也善于刻画偏执而纯粹的人格,例如荷马的阿基琉斯和索福克勒斯的安提戈涅。在某种意义上,雷德菲尔德(James Redfield)对阿基琉斯的评价也揭示了诗歌的本性:“阿基琉斯之所以看得如此透彻,是因为他只看到了事情的一部分。”(James Redfield, Nature and Culture in the Iliad: The Tragedy of Hector, Chicago: The University of Chicago Press, 1975, p. 13.)。通过呈现阿里斯托芬和苏格拉底之间不可调和的冲突,柏拉图并不试图一劳永逸地解决“诗歌与哲学的古老争执”,而是邀请每个读者参与和评判(22)关于阿里斯托芬,还有一个重要的问题有待讨论:《会饮篇》中的阿里斯托芬和现实中的阿里斯托芬有何关系?二者关于爱欲和政治的思想一致吗?由于论域和篇幅的限制,笔者在此仅做简要补充。首先,关于爱欲,Robert Eisner等学者认为两个阿里斯托芬持完全相反的观点。但这种观点忽视了柏拉图笔下的阿里斯托芬为之辩护的男同性恋,与现实中阿里斯托芬一贯嘲讽的男童恋,是两种性质完全不同的爱欲。其次,关于政治,路德维格等学者认为两个阿里斯托芬的观点是完全相反的。但这种观点同样忽视了两个阿里斯托芬赞同和批判的是政治的不同层次。施特劳斯是少数认为两个阿里斯托芬的思想在最根本的层面完全一致的学者,认为柏拉图笔下的阿里斯托芬站在爱神一边反叛奥林匹亚诸神,而现实的阿里斯托芬珍视乡村生活、批判城邦的荣耀,二者的思想实质都是崇尚自然、贬低习俗。路德维格也认为,两个阿里斯托芬都运用喜剧的手法“从政治生活的扭曲中返回自然”。笔者认为,施特劳斯的观点有失偏颇,他既误解了《会饮篇》中阿里斯托芬对圆球人的态度,也低估了现实中阿里斯托芬对雅典(无论是安提卡乡野还是民主制城邦)的热爱和忠诚。笔者认为两个阿里斯托芬的思想是一致的,而通过《会饮篇》中的爱欲神话,柏拉图揭示出现实中阿里斯托芬政治诗歌的思想根源。(Robert Eisner, “A Case of Poetic Justice: Aristophanes’ Speech in the ‘Symposium’”, The Classical World, 1979, Vol. 72, No. 7, pp. 417-419; Paul W. Ludwig, Eros and Polis: Desire and Community in Greek Political Theory, pp. 61-65, 39; [美]施特劳斯:《论柏拉图的〈会饮〉》,第149—150页。)。