中国传统文化概论德育教学改革探索

王叙雅

[摘 要] 中国传统文化概论在德育教学改革的建设过程中将中国传统文化知识传授与育人教育相结合,旨在实现“立德树人”的教育目标。通过总结建设过程中的经验和问题,为进一步全面推进课程改革工作提供参考。

[关 键 词] 课程改革;传统文化;德融教学

[中图分类号] G711 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2021)32-0162-02

一、中国传统文化概论德育教学改革基础

中国传统文化概论从不同方面介绍了中国传统文化中的主要内容,是一门旨在丰富学生人文知识,提高学生人文素质的课程。课程内容涉及的历史人物、典章制度、文化科技成就等,本身蕴含着丰富的德育元素,教师可在讲授中国传统文化知识的同时结合所讲内容,引导学生感受中国传统文化的博大精深,增强文化认同感,提高文化自信,自觉担负起传承中国优秀传统文化的历史使命。另外,该课程在高校为公共必修课或公共选修课,面向的教授对象相对于一些专业课程来说较为广泛,辐射面较大。因此,中国传统文化概论具备德育教学改革的基础。

二、中国传统文化概论德育教学改革实践探索

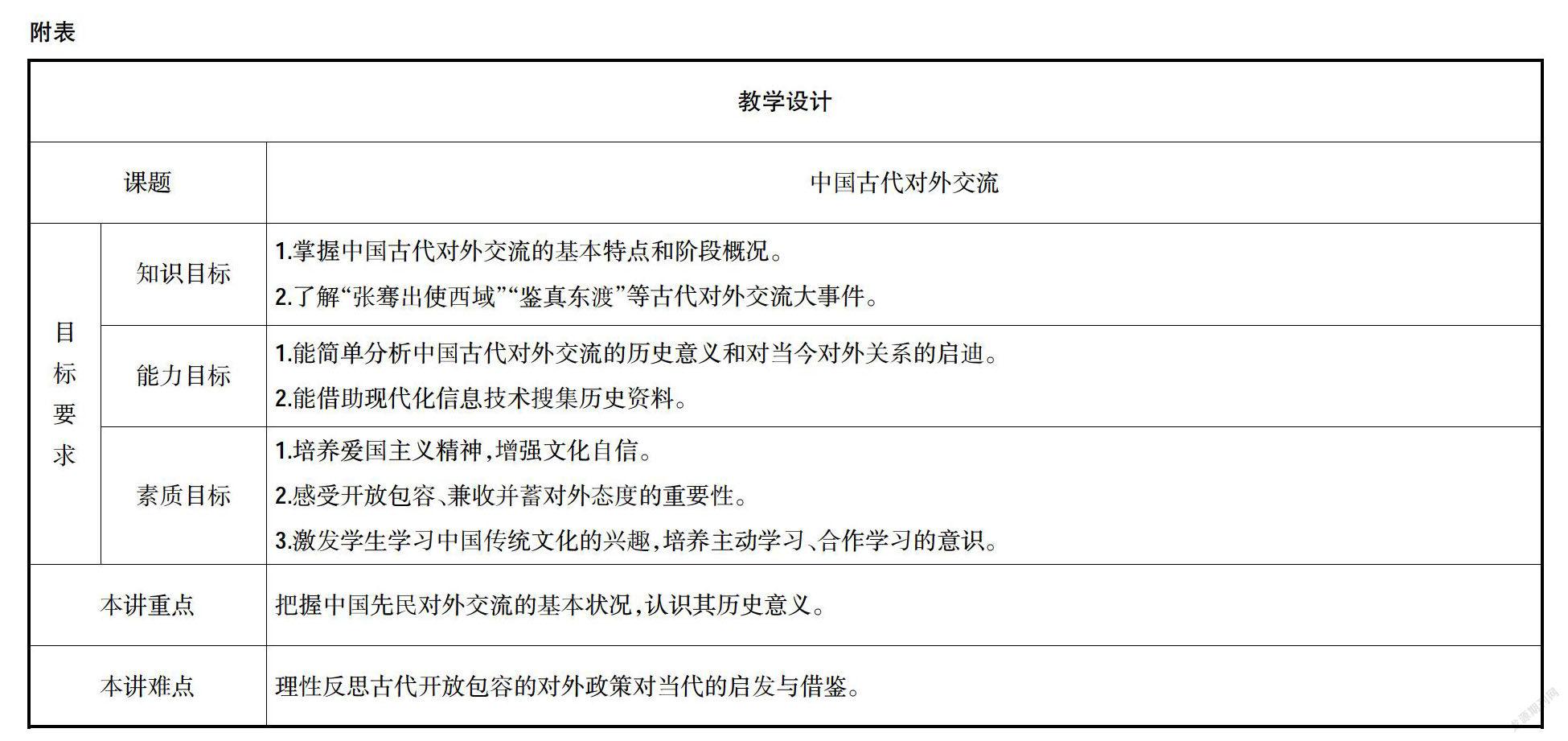

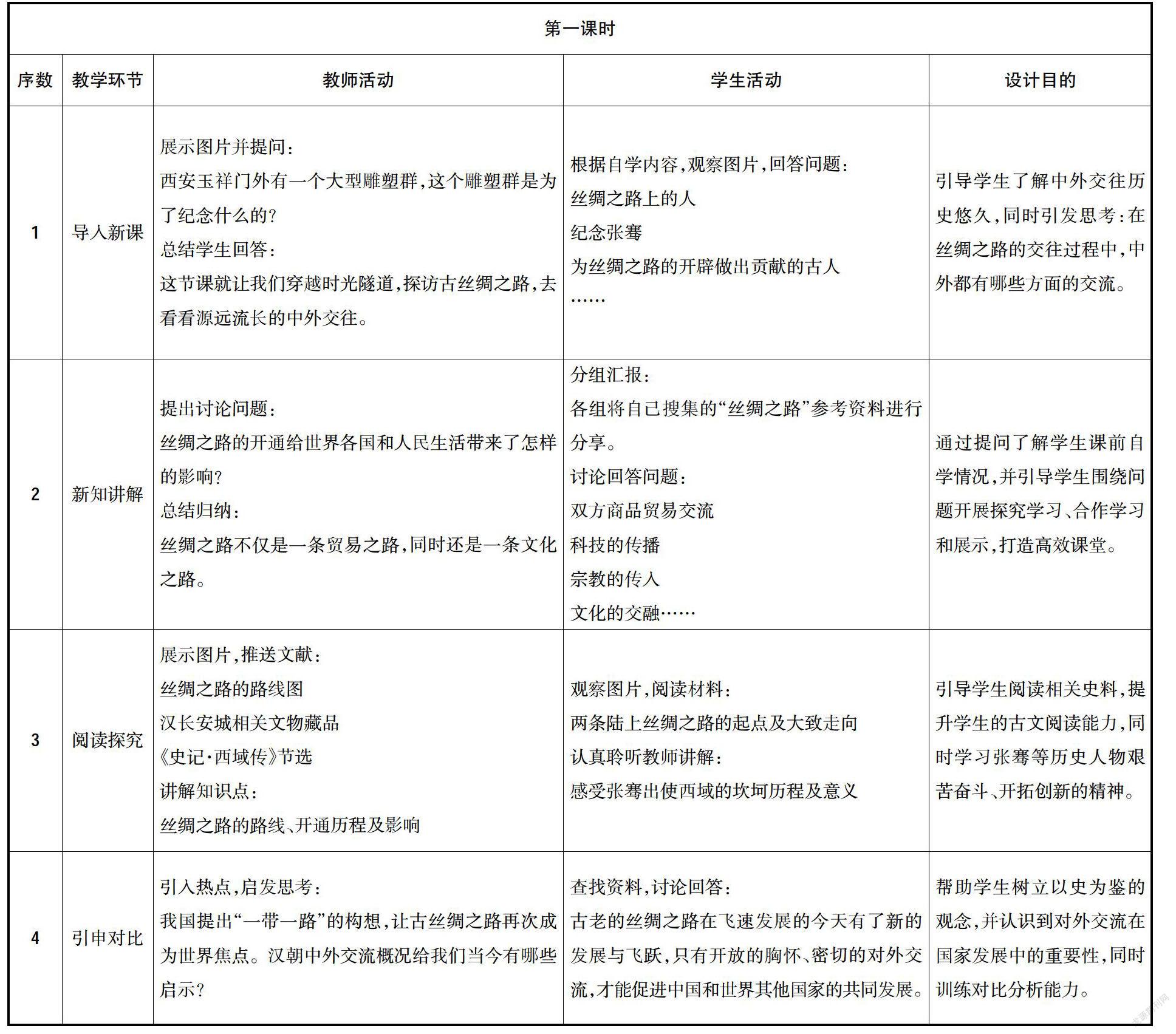

中国传统文化概论采用“理论讲解+经典阅读+实践探索”三位一体的教学模式,既将传统文化中的基础知识和基本精神传授给学生,又注重引导学生开展各种实践活动,同时借助课程内容和课堂活动渗透德育教学。下面将以“中国古代对外交流”一章为例展示教学实践过程。

三、中国传统文化概论德育教学改革特色创新

在中国传统文化概论的教学过程中,教师从地域文化、人文特点、民族风俗等角度出发,突出与当地文化资源相结合的独特魅力。在“中国古代对外交流”这一章节,我们选取来自陕西历史博物馆的几件文物藏品介绍给学生,深入挖掘这些文物藏品的内涵价值,以物说史,以物证史,通过实物呈现中国历史的灿烂悠久和中国传统文化的博大精深。如在讲解“丝绸之路”这一部分内容时介绍了“双驼纹金牌饰”,这件出土于汉长安城的金带饰,不仅是古代匈奴族最有代表性的艺术作品,同时还是汉代对外交流的真实物证。学生在感慨古代工匠精湛技艺的同时,也认识到了古代丝绸之路的开通,实现了不同文明间的交流,最后在教师的引导下思考古代开放包容的对外政策对当今对外关系的启发与借鉴。

四、中国传统文化概论德育教学改革效果评价

本次教学改革活动,教学效果十分显著,主要体现在以下几个方面。

(一)增强了学生的文化自信,使其更加热爱中国传统文化

在本课的学习过程中,教師通过德育内容的融入,使课堂更加生动活泼,更容易为学生所接受。课下学生将自己的感悟与教师进行交流,端正了学习态度,并惊叹中国传统文化如此绚烂夺目。它不仅是现代中国的宝贵财富,同时还是世界文明的瑰宝。授课教师能清晰地感觉到学生这种发自内心的自豪感以及深入心灵的文化自信。

(二)提高了学生学习本课程的积极性

中国传统文化概论由于课程性质的原因,以往在课堂中教师理论讲解较多,一部分学生反映单纯介绍文化知识的课堂较为枯燥。在经历了课程教学改革后,授课团队充分挖掘德育元素,将显性课程的知识传播、能力培养和隐性的价值塑造相结合,把深刻的德育教学内涵贯穿生动的文化知识讲授中,可以看到学生的学习积极性得到极大的提高。学生会在课下主动查找资料、翻阅古籍,用形象的语言、翔实的数据、生动的事例,富有激情且无比自豪地向他人讲述着中国传统文化知识。

(三)培养了学生相互尊重的意识和团队精神

授课团队将“仁爱”“和合”“兼容”等中国传统文化的基本精神融入课程教学环节中,旨在使学生在学习知识的同时明白谦虚友善、团结合作的意义。课程过程中需要学生以小组为单位相互配合,课后共同完成小组任务,对于以前课程中独自学习、独自完成作业的情况,这种形式让学生能更多地换位思考,学会了聆听与体谅,增强了合作精神,明白在团队中只有互相尊重、互相理解才能顺利完成任务。

参考文献:

[1]李力.优秀传统文化传承发展与大学生德育教育创新[J].文化产业,2021(3).

[2]马超.大学教育中课程德育的战略定位与实现策略[J].社会科学战线,2020(7).

[3]刘英燕.高职院校语文教学的德育功能浅探[J].文教资料,2019(3).

◎编辑 薛直艳