“罚”出来的公益,可行吗?

贺斌

你愿意为自己的碳排放交罚款吗?

在不久的将来,当我们乘坐公共交通,或是扫码点餐,抑或是通过电子缴费,索要电子发票等,这些绿色减碳行为都有可能被记录下来,并生成个人碳账本,作为未来个人的绿色资产,获得相关物质、精神和行政激励,甚至有望享受绿色金融和绿色保险的优惠等。

这一切,都和你的“碳足迹”相关。

“罚”出来的公益

实际上,一些国外企业早已开展了个人碳足迹的追踪和测算,比如2020年4月上线的App Joro。登录进Joro,它就会问你一系列的问题,比如“你的房子有几间卧室 ”“你的房子住几个人 ”“你每周吃多少肉”“你每年飞几次航班”等等。在自行回答完这些问题后,App会根据回答去估算用户的碳足迹,当你把它连接到信用卡或借记卡上时,它会自动估计每次购买的排放量,以“抵消”过多的碳排放造成的影响。

有意思的是,所有的碳足跡数据是建立在用户的回答之上,而这一过程并没有受到监督,用户可以如实回答,当然,也可以“美化”自己的数据,一切全凭自觉。

App内还有“Challenges”和“Follow friends”模块,它会提出一些减排建议,或向用户发出可持续性挑战,并且还可以关注其他的用户来了解他们的减排情况。也正因为如此,Joro的碳足迹报告具有了某种社交性质,用户通过社交网络与人“攀比”,跟踪相对进度。

另一款2019年6月上线的软件Wren也有异曲同工的效果,同样依赖于问卷调查,生成碳足迹报告后,也需要用户支付一定数额的“罚款”,平台收取一定比例运营费后,剩余的钱将用于环保。

真有人会为自己的碳排放交罚款吗?从两家公司公布的数据来看,不但有,而且为数不少。

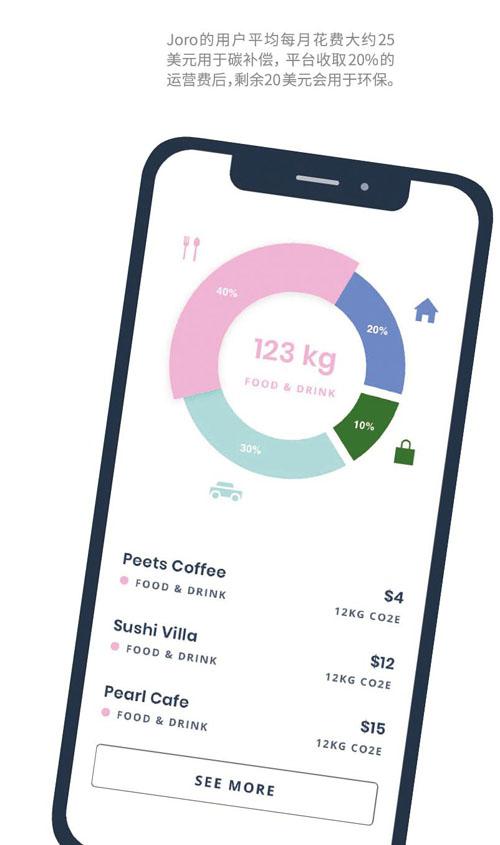

Joro的用户平均每月花费大约25美元用于碳补偿,平台收取20%的运营费后,剩余20美元会用于环保,其中,66%会用于不同的林业项目,33%用于土壤补偿,1%用于生物油项目。而Wren用户平均每月支付21美元,同样扣除20%运营费后,剩余的钱将用于植树造林、亚马逊雨林保护,以及为乌干达难民提供清洁能源三个项目中的一个,Wren每两周向订阅者汇报项目进展。

在Joro官网上,这个成立仅一年半不到的企业在显眼位置骄傲地展示着自己的成果,“在过去的一年中,Joro用户减少1239.44万千克的二氧化碳,其影响相当于种植了56.34万棵树木。”

目前,Joro和Wren尚未在中国上线,而《中国慈善家》在苹果App Store以“碳足迹”为搜索词发现,尽管有数个估算碳足迹的软件,但明确需要为碳排放进行支付的,只有一款来自新加坡的软件Carbon footprint & CO2 tracker,在应用评价中写着“此App 尚未收到足够的评分或评论,无法显示平均评分”。可以想见该软件在中国市场的接受程度。

而其他几个软件,无论是国外公司开发还是国内公司开发,大都采用英语界面,问卷设计较为简单,对于碳补偿的方式,更多是“减碳建议”或“发出挑战”,而非“罚款”,且评分都较低。其中来自于英国的软件eevie,评分仅为1分,用户评价为“无法选择习惯,并且CO2不可能被测算”。

在国外爆火的减碳软件和运营方式,到了中国却显得有些水土不服,问题究竟出在了“碳足迹”全记录,还是归咎于反向激励的“惩罚”?

在中国,大受年轻人欢迎的蚂蚁森林,看上去和Joro、Wren差不多,都是环保公益,也都是利用种树等方式补偿碳排放。在蚂蚁森林里,支付宝用户可以在App中认领一棵“树苗”,然后每天坐坐公交,跑跑步,甚至用支付宝在线支付,平台根据这些行为测算出不同的减排量,获得大小不等的能量,用能量来浇灌虚拟的树苗。

只是,用户每种下一棵虚拟树,蚂蚁集团就会种一棵真树。根据蚂蚁集团5月20日发布的《2020年度可持续发展报告》,截至2020年底,蚂蚁森林已带动超过5.5亿用户参与,种下真树超过2.2亿棵。

消费端的减排

在中华环保联合会绿色循环普惠专委会秘书长、绿普惠碳中和促进中心理事蒋南青看来,由企业主导的蚂蚁森林,只能局限在与其业务相关的场景,并未和个人的其他绿色行为打通,对于个人消费者的减排效果和教育并不明显。

“要在不同的App中打通,就需要减排量可以相互计算并兑换,必须要有一个统一的标准,所以我们要构建整体社会减排的底层平台。”蒋南青说。

7月11日,绿普惠碳中和促进中心成立,中心将在苏州率先建立全国首个个人碳账本。围绕“衣、食、住、行、游”,苏州市民的每一次减排行为都将被绿普惠云记录下来,基于中华环保联合会公布的团体标准,量化为个人消费者的碳减排量。

而在苏州碳账本之前,基于“绿普惠云”平台构建的首个政府侧碳普惠平台已率先在四川泸州落地。去年年底,泸州建立了“绿芽积分”,设计了低碳出行、无纸化业务办理、环保志愿服务、废物回收利用等13种积分途径,市民可以将积分兑换成商品,也可以将积分捐出,用于植树造林和生态放流两个公益项目。但目前尚未公开绿芽积分用户数据,效果如何还待市场检验。

“从技术层面,个人消费端的碳足迹是可以计算的,但之所以只做碳减排,主要为了鼓励公众参与,最终形成一种机制,并反馈到生产端,形成商业的闭环。”蒋南青向《中国慈善家》表示。

联合国气候变化政府间专家委员会(IPCC)评估报告显示,在全球碳排放总量中,约有72%是由居民消费引起的。上述报告称,在中国,居民消费产生的碳排放量占中国碳排放总量的40%~50%,且越是经济发达地区,这一比例越高。

但目前的碳排放政策主要是针对生产端,并未涉及消费端,而实践证明,比起生产端,消费端减排难度更大,光靠政策、资金驱动,或是单个地方政府或单一企业驱动,都难以达到良好效果。

蒋南青表示,尽管从生产端计算,中国一年的碳排放量大约是人均10吨,但从消费端来看,人均一年才1吨~2吨排放量,在碳交易市场,1吨排放量才二三十元钱,即使罚款,对个人的刺激作用有限。

但如果与政府、商业企业,特别是金融机构合作,碳排放量就可以被赋予更大价值,碳账户数据好看,或是积分很多的个人,可以获得更多政策的优惠,信用的优惠等,可能更愿意践行绿色环保。

不光是碳排放领域,在其他公益领域也是如此。以为居民提供多场景垃圾分类回收服务的小黄狗环保科技,在2017年公司成立之初,由于垃圾分类政策还没有出台,公众参与意愿相对不高。

“万事开头难!”小黄狗环保科技董事长王泽铭向《中国慈善家》回忆,在社会的共性认知中,垃圾分类并不是一件直接利己的事情,但是通过公益教育,能逐渐让大家认识到其社会效应和利他性。

经过四年的探索,小黄狗在垃圾分类政策剛性要求之余,通过有偿激励和公益推动的柔性引导方式,创新一系列有趣的公益活动,引导和激励个人行为习惯的改变。目前已形成“你好,童鞋”绿色循环计划、“毛孩子守护计划”“地球魔法师”校园环保教育计划、“不混青年”绿色行动四大公益项目。

在小黄狗三大业务模式下,用户无论选择智能垃圾分类回收机、便民交投点,还是上门回收或代扔,都将自动产生相应环保金,积攒到一定额度可以直接提现或兑换商品,也可以用于公益。

惩罚要基于立法

“对于Joro和Wren这种方式,我更愿意称之为补偿式公益,在心理学上叫潜意识补偿机制。”王泽铭曾经学过心理学,他认为,追求快乐和逃避痛苦都是人的欲求,但从研究结果来看,往往逃避痛苦的力量高于追求快乐的力量,所以激励的方式要从两方面来看——只逃避痛苦,肯定会压抑或逆反;而只追求快乐,则会耽于安逸。所以往往奖惩机制并存,才能让事情向更好的方向发展。

但是对于企业而言,并不具备惩罚的执法权,这也让Joro们显得有些尴尬,或许也正因为如此,抵消碳排放的“罚金”虽然与信用卡绑定,但缴纳更多基于自愿原则,凭的是用户在社交平台中的好胜心,或对破坏环境的羞愧心。

此外,两家公司对于项目选择的严谨和“罚金”使用的公开透明,也是令人称道之处。Wren的创始人之一本·斯坦菲尔德在2019年接受《福布斯》采访时表示,选择这三个项目的原因在于这些项目有着较为完善的组织,例如,植树活动是由国际小型组织和植树计划(TIST)完成的,TIST实行严密监测树木生长的举措,Wren能够以gif动图等可视化形式将该信息传送给用户。其他项目由Mandulis能源及雨林基金会牵头,该组织是一个帮助秘鲁人监控非法毁灭森林的组织。

真正赢得用户信任和支持的是极高的透明度。在 Joro和Wren里,用户能实时看到每笔交易,还能看到这笔钱被用于哪个项目。Wren还会将自己的财务报告公之于众,花了多少钱,花在哪里,还剩多少钱全部告诉用户,甚至直接将收据贴出来,供用户随时查看。

对于公益事业来说,捐的钱用在哪里固然要清清楚楚,“罚”的钱去向如何也要明明白白。这对于国内的类似项目而言,也是很重要的借鉴。

和蚂蚁森林将真实的树和虚拟的树直接挂钩不同,苏州的碳账户,未来或通过碳汇的方式来抵消碳排放。蒋南青表示,作为将个人、政府、企业三方联系起来的第三方机构,绿普惠需要既能打通政府和企业的各类数据,又能起到监督作用。“如果个人消费者希望捐出绿色积分用于抵消碳排放量,也可以由第三方机构在碳交易市场建立一个账户,统一购买碳汇,再分配到每个用户账户中,用户可以清晰地了解自己的积分做了多少林业碳汇项目,抵消了多少碳排放值”。

除此之外,带有一定强制性的“惩罚”,一定是建立在“立法”的基础之上。“没有立法的情况下,惩罚可能不合规,惩罚的钱交给谁,谁有这个权利,一旦牵涉到剥夺他人财产,必须要有健全的法律为依据。”王泽铭说,除了立法,一些地方性的法律法规、甚至条令条例也具有一定的强制效力。

今年3月,厦门产权交易中心碳中和服务平台发布首份《个人助力碳中和行动纲领》,提出了八条具体措施,包括建立个人碳足迹清单;融入减塑生活;运用公共交通工具替代开车出行;积极使用低能耗电器;主动参与植树造林;购买森林碳汇抵销个人碳排放;支持纳入绿色减碳企业榜的商家提供的产品或服务;循环利用个人用品。

但从属性而言,这份纲领只是倡议,并不具备强制性。在蒋南青看来,目前国家的碳减排工作,主要是针对重点行业的企业的排放,按照减排目标规定每个企业的排放配额,并建立碳市场允许企业之间进行碳交易。

而消费端的个人碳交易,属于间接排放,如何规范还存在着诸多的挑战,目前全球还没有这样的案例。蒋南青举例说,2008年5月,英国下议院委员会曾经提议要求国会为英国市民建立个人的碳排放交易计划,为每个市民提供一套二氧化碳排放权的标准,并且建立国家碳排放预算。当市民在购买额外的能源或者参与可能超过碳排放量限制的活动如搭飞机时,就需要购买额外的碳排放信用额度。

这项建议经英国国民民意调查遭到绝大部分民众的反对,于是搁浅。

王泽铭认为,如果没有立法,那么公益的主动性就不再取决于逃避痛苦,而是追求快乐,整个社会都很趋同地认可和仰视做公益的人,加上政策的引导,会引发社会的效仿。

“要么用惩罚机制让他痛苦,要么用奖励机制让他足够的满足。如果没有立法,公益人士的满足感就必须要增强。”王泽铭说。

Joro的用户平均每月花费大约25美元用于碳补偿,平台收取20%的运营费后,剩余20美元会用于环保。

内蒙古阿拉善,徐世军和妻子5年来在沙漠中种下6千亩30多万棵花棒树。徐世军2017年便在蚂蚁森林种植花棒树,给30万个网友每人都种了一棵花棒树。图/视觉中国

在蚂蚁森林里,支付宝用户可以在App中认领一棵“树苗”,然后每天坐坐公交,跑跑步,甚至用支付宝在线支付。

2019年7月24日,广州,小黄狗智能垃圾分类回收机。图/视觉中国