新冠疫情下大学生心理健康问题及其应对

叶晓燕

在新冠肺炎期间,本研究通过网络问卷形式调查了大学生心理健康状况,分析了疫情期间大学生存在的主要心理问题,并据此提出有针对性的应对措施。本研究使用疫期“宅健康”大中专学生版问卷、抑郁自评量表和焦虑自评量表,对广州X大学X学院352名在校大学生进行问卷调查,并基于Spearman等方法进行了统计分析。研究发现,大部分学生在身心健康方面出现睡眠不足、网络依赖及运动减少等问题,尤其在心理方面发现大学生的焦虑和抑郁情绪发生率分别为22.44%与58.52%。针对疫情期间大学生存在的身体和心理问题,本研究从学生、家长及学校三个层面分别提出有效应对措施,以期为高校大学生的心理建设和思想辅导提供帮助和参考。

新型冠状病毒肺炎疫情;大学生;心理健康状况;应对措施

2003年的SARS、2012的中东呼吸综合征、2014年的西非埃博拉病等重大突发公共卫生事件都给普通民众的身体和心理造成了严重的创伤。已有研究表明,突发公共卫生事件是影响普通民众心理健康状况的主要原因之一。所以,当突发公共卫生事件发生时,需要及时引导和帮助民众正确应对自身的消极应激反应,提高其自我防护意识和能力,才能确保民众平稳度过疫情蔓延的严峻时期。

2020年1月30日,世界卫生组织宣布新冠肺炎疫情为引起国际社会高度关注的重大突发公共卫生传染病事件。新冠肺炎疫情爆发突然,传染性强,缺乏特效药物,如果不及时治疗甚至会有生命危险。为防止疫情向校园扩散,确保广大师生的生命安全,教育部要求各大高校延期开学,学生在家不外出、不聚会、不举办和参加集中性活动。对大学生而言,“居家隔离”时间延长,无法正常外出和参与社交活动,可能会导致大学生产生焦虑或抑郁等负性情绪。3月初,各大高校响应国家教育部提出“停课不停学”的号召,开设云课堂。学习环境的变化和学生对学习方式的不适应,也加剧了大学生学业方面的无助感和焦虑感。目前对于新冠肺炎的研究主要集中在临床方面,较少针对大学生心理健康状况的研究。本研究通过问卷调查,了解大学生在新冠肺炎疫情下的心理状况,以期为高校大学生的心理建设和思想辅导提供帮助和参考。

本研究采用网络问卷方式,于2020年3月到2020年4月,对广州X大学在读大学生的心理健康状况进行调查。所有调查对象均为自愿参加。

(一)疫期“宅健康”大中专学生版问卷

该问卷是由中山三院和广州X大学X学院合作研发,由广州知汇云科技有限公司提供技术支持。问卷主要有两部分组成。一部分是人口学资料(包括年龄、性别、家庭收入等);另一部分是调查大学生疫情期间的身心健康状况,主要包括睡眠、行为、运动以及饮食四个维度。第一个维度是睡眠情况,主要从睡眠时间、入睡时间以及睡眠质量三个子维度来考察;第二个维度是行为情况,主要由每天玩电子游戏或其他电子产品的时长,每天看手机视频、文字聊天、短视频等的时长以及在家工作或学习的时长三个子维度组成;第三个维度是运动情况,主要围绕大学生疫情期间的运动时长、做家务的频率两个子维度进行调查;第四个维度是饮食情况,主要包括五个子维度,分别是吃早餐、吃零食和喝饮料的习惯,以及食用蔬菜水果和饮水的数量。

(二)抑郁自评量表(SDS)

该量表主要用于测量成人抑郁情绪的轻重程度,共有20个项目,每个项目按症状出现的频率分为4级评分,其中各级评分对应的标准为“1-偶尔”“2-有时“3-经常”“4-持续”。20个项目中有10个为正向评分,10个为反向评分。SDS的统计指标是总分,将20个项目中的各项分数相加,得到总分,标准分等于总分乘以1.25。参照中国常模结果,SDS标准分的分界值为53分,其中53-62分为轻度,63-72为中度,72分以上为重度。

(三)焦虑自评量表(SAS)

该量表与抑郁自评量表(SDS)十分相似。主要用于测量成人主观焦虑程度的高低。量表同样由20道题目组成,采用4级评分,其中有15题是正向计分,剩余5题是反向计分。SAS的统计指标和SDS一致,即为20个条目分数相加得到初始分,初始分乘以1.25得到标准分。根据中国常模标准,SAS的标准分可以分为4个等级:50-59分为轻度,60-69分为中度,70分以上为重度。

(四)统计学方法

本研究采用SPSS 19.0进行描述统计和相关分析。计量资料正态性检验后,使用Spearman相關系统评价焦虑和抑郁分数的相关程度。为进一步探究影响大学生心理健康状况的影响因素,采用Spearman相关验证睡眠情况、行为情况、运动情况以及饮食情况与焦虑或抑郁分数的相关性。统计学检验均为双尾检验,以P<0.05表示差异有统计学意义。

(一)一般资料情况

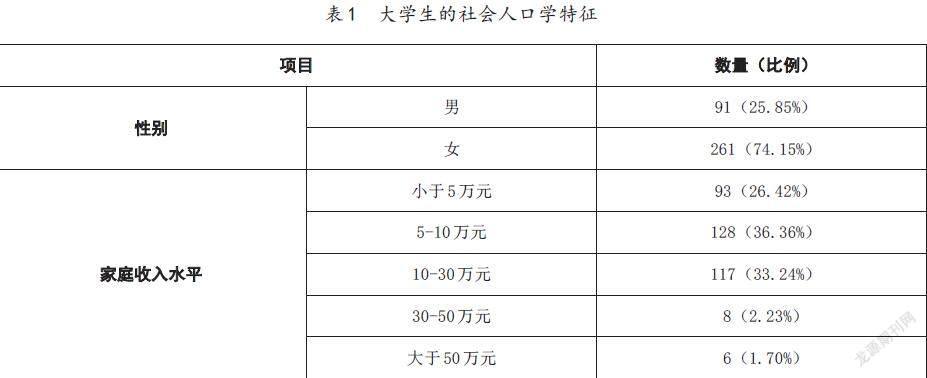

400名大学生完成调查问卷,除去48份不符合要求的问卷,最终有效问卷为352份(有效率88%)。其中男生91人,女生261人。被试的年龄范围为17-25岁。被试家庭收入水平情况见表1。

(二)疫情期间大学生的身心健康状况

在睡眠方面,疫情期间大学生的变化主要有睡眠时间增加,入睡时间更晚,睡眠质量更差。具体而言,在睡眠时间层面上,有50.28%的学生认睡时间和以前差不多(出现该结果的主要原因为大多数学生在疫情发生前就有晚睡的习惯,进一步分析发现68.47%学生超过凌晨12点才入睡),有35.51%的学生认为入睡时间比疫情发生前更晚。在睡眠质量层面上,有60.80%的学生主观认为睡眠质量没有受到新冠肺炎疫情的影响(进一步分析发现60.80%中有超过50%的学生报告睡眠质量在疫情发生前较差),有17.61%的学生认为疫情期间自己的睡眠质量较差,睡眠质量变差的主要原因是入睡困难和早上醒得晚。睡眠情况各维度详情见表2。

在行为方面,和疫情发生前相比大学生每天玩电子游戏或其他电子产品的时间以及每天看手机视频、文字聊天、短视频等的时间都有增加的趋势,而在家工作或学习的时间有下降的趋势。在玩电子游戏的时间分布上,67.33%学生有玩电子游戏或其他电子产品的习惯。这部分学生中有26.14%的学生认为因为疫情在家玩电子游戏或其他电子产品的时间增多,还有12.22%的学生认为自己以前不玩,因为疫情宅居在家才玩。在每天看手机视频、文字聊天、短视频等项目的时间分布上,有91.48%的学生每天在这一项目上花费较多时间。其中46.02%的学生认为疫情期间每天花在看手机视频等项目的时间明显增多。最后一个维度是在家工作或学习的时间变化,有60.23%的学生认为疫情期间在家工作或学习的时间明显减少。

在运动方面,疫情期间大学生在家运动时间减少,参与家务劳动时间增多。进一步分析发现有60.22%的学生认为疫情期间比以前运动时间减少,有84.66%的学生认为疫情期间参与家务劳动的时间增多。

在饮食习惯方面,疫情期间大多数学生的早餐习惯受到一定程度的影响,其他饮食习惯保持稳定。进一步分析发现54.83%的学生认为疫情期间自己吃早餐的时间更晚或者直接不吃早餐。

(三)疫情期间大学生心理状况

疫情期间大学生焦虑和抑郁情绪量表的平均总分为44.31和45.85。按照评分标准,273(占77.56%)人没有焦虑情绪,存在轻度、中度、重度焦虑的大学生人数为61人(占17.33%)、14人(占3.98%)、4人(占1.13%);146人(占41.48%)没有抑郁情绪,存在轻度、中度及重度抑郁的大学生人数分别为127人(占36.08%)、57人(占16.19%)、22人(占6.25%)。采用Spearman相关分析发现,SAS和SDS分数的相关系数为0.78(P<0.001),说明新冠肺炎疫情应激状态下,大学生的焦虑和抑郁情绪呈现高度正相关,详情见图1。

(四)疫情期间影响大学生心理状况的因素分析

进一步采用Spearman相关分析方法探究大学生心理状况的影响因素发现,疫情期间大学生焦虑情绪与其平均每天看手机视频等时间长度可能存在正相关趋势(r=0.099,P=0.064,P接近0.05),而抑郁情绪和大学生平均每天玩电子游戏或其他电子产品的时间存在负相关趋势(r=-0.103,P=0.054,P接近0.05)。同时,还发现疫情期间大学生每天工作或学习的时间与其每天的睡眠时间(r=-0.106,P=0.047<0.05)、玩电子游戏或其他电子产品的时间(r=-0.134,P=0.012<0.05)都存在负相关,大学生每天看手机视频、文字聊天、短视频的时间与其玩电子游戏或电子产品的时间呈正相关(r=0.183,P=0.001<0.05)。

根据以往突发公共卫生事件的研究结果,大学生在面对突发事件时普遍缺乏经验,而且情绪波动大,行为不受控,缺乏判断力,容易受到人云亦云的影响。本研究调查结果也进一步表明,新冠肺炎疫情主要从三个方面影响大学生的心理健康。首先,在新冠肺炎疫情的影响下,大学生容易出现睡眠问题,例如入睡困难、晚睡晚起、白天精力不足、困倦等情况。科学研究已经证明睡眠不足不仅会影响大学生的思考能力、警觉力与判断力,还会导致心理问题的增加。

其次,在新冠肺炎疫情的笼罩下,“居家隔离”使得大学生网络成瘾风险增加。受疫情影响,教育部通知延迟开学,这一结果打乱了大学生返校社交访友的计划,所有的交流和学习都要依靠网络来进行,几乎形成一派手机或其他电子产品不离手的景象。本研究结果也发现疫情期间大学生每天玩电子游戏和看手机视频、文字聊天、短视频等的时间都明显增加。

最后,在新冠肺炎疫情的影响下,大学生更容易出现焦虑和抑郁的情绪。在本研究的352名大学生中,焦虑和抑郁情绪发生率分别为22.44%与58.52%,高于一般情况下针对大学生的调查。进一步分析发现,在这一特殊时期,大学生的抑郁情绪更为明显。这可能是因为,疫情期间大学生不能随意外出,与朋友支持性连接减少,再加上活动空間受限,因疫情产生的消极情绪无处发泄,所以更容易诱发抑郁情绪。综上所述,在新冠肺炎疫情的影响下,大学生的焦虑和抑郁情绪发生的概率更高。如果不能得到有效的调节或控制,会加剧大学生的心理困扰。因此需要采取有效的心理防护措施,才能更好的帮助大学生度过这个特殊的时期。

(一)学生层面的应对措施建议

首先,发挥大学生的主体性,增强自我掌控感和确定感,重新规划作息时间,改善自身面临的睡眠问题。新冠肺炎疫情的爆发,改变了大学生原有的作息和生活习惯,如果不能及时调整,容易产生一些错误的睡眠观念和行为习惯,甚至有可能会发展成为慢性失眠,进而诱发抑郁症、焦虑症等精神疾病。此外,睡眠问题大概率会导致大学生免疫力下降,学习效率降低,由此恶性循环加重疫情带来的负性情绪,可能增加自杀的风险。因此,改善大学生睡眠问题是确保其平稳度过新冠肺炎疫情的第一步。大学生可以尝试运用以下方法改善自己的睡眠:第一,睡眠限制法。严格规定入睡时间,增加睡眠压力以此促进快速入睡。第二,放松训练法。睡前进行渐进性肌肉松弛训练或者冥想,让自己身体放松,抛开杂念,尽快进入睡眠状态。第三,刺激控制法。例如当出现困意时才上床,睡不着时要离开床,卧室里只能做与睡觉相关的事情,规定每天起床的时间等。

其次,大学生可以寻求人际支持,远离网络成瘾。新冠肺炎期间,大学生延迟开学,社会活动减少,容易沉迷网络。过度使用互联网可能会导致学业、生活等社会功能受损,甚至产生焦虑、抑郁等负性情绪。世界卫生组织已经把网络成瘾定义为一种精神心理问题。所以,在新冠肺炎疫情期间,建议大学生严格限制自己使用手机的时间,保持规律和健康的生活方式。建议可以采用有氧运动、听音乐、读书等其他方式疏解情绪。如果已经对网络产生极强的依赖,建议在线寻求学校心理咨询中心的帮助。

第三,大学生要学会接纳自己的负性情绪。以往研究结果表明,突发公共卫生事件发生时,情绪问题最为突出,居各类问题的第一位。在新冠肺炎期间,大部分同学只能“居家隔离”,加上适应不了网络授课的形式,容易产生自己什么事情都做不好的无力感。这种无力感会放大自己的心理负担,深化负性情绪的体验。因此,在疫情期间,大学生要认识到个体在应对压力时产生焦虑或抑郁的情绪是正常反应,我们不应否认和排斥它们,应该学会接纳和识别自己的情绪,并积极纠正自己自动化的消极思维。一旦启动接纳和识别自身负性情绪,就可以通过哭泣或运动等方式来释放自身的该类情绪,从而更好地维护自己的身心健康。

(二)家长层面的应对措施建议

新冠肺炎疫情期间家长是大学生心理防护最重要的支持者。根据本研究的结果,家长可以从三个方面帮助大学生更好度过这一特殊时期。

首先,家长应维持整个家庭的作息稳定。让大学生继续生活在有规律的环境里,饮食方面安排一日三餐,睡眠方面及时提醒孩子按时休息。保持家庭生活的稳定性,是孩子心理稳定的重要内容。因为这种稳定性能增加对生活的控制感,进而减缓负性情绪的产生。

其次,加强和孩子沟通交流,降低孩子玩手机或其他电子产品的频率。在家可以开展一些能够提升亲子关系的活动,例如共读一本书、看一场电影、整理家庭照片、跟孩子讨论未来的学习计划或生涯规划等等。

第三,为孩子提供必要的心理支持。孩子居家自我防护可能会产生焦虑、无聊、抑郁等情绪,学校线上教学也可能会产生学业压力,居家时间延长也可能会产生亲子冲突等等。这些心理困难需要得到家长的包容和理解。希望家长在倾听和理解孩子的基础上及时给予一些心理支持,协助孩子度过这一特殊阶段。此外,家长要警惕孩子的异常情况,必要时鼓励孩子寻求专业的心理咨询与帮助。

(三)学校层面的应对措施建议

在新冠肺炎疫情的影响下,大多数高校根据教育部的指示采取“离校不离教,停课不听学”的策略,积极开展线上教学。根据本研究的结果,学校层面可以从三个方面加强大学生的心理健康教育。

首先,建议学校线上教学日程安排要和线下教学一致。学校应该意识到“停课不听学”的线上教学模式有一定的便利性,但也可能会给学生带来一定的压力。学生适应网络教学模式需要一个过程。因此,希望学校可以根据教学的实际内容合理安排上课时间,尽可能保持和线下教学一致,这样有助于学生养成规律的作息习惯,减轻“假期综合症”的影响,增强大学生的学习效能感和掌控感。

其次,建议学校利用这一特殊时期开展系列主题教育活动,丰富学生的课余生活,减少对手机或其他电子产品的依赖。新冠肺炎疫情期间,可以结合当下开展主题教育活动,帮助大学生充实单调的居家生活。一是开展生命教育或死亡教育,引导学生正确认识生命的意义与幸福。例如可以开展种植物或者养小动物等周期性活动,通过记录植物或动物成长的瞬间,体验生命一点一滴的变化。二是开展完善自我能力的教育。例如举办有利于时间管理、习惯养成等主题活动。学校可以通过开展21天读书、运动、弹奏乐器等线上打卡活动帮助大学生远离下手机或其他电子产品,走向自律。三是开展亲子关系主题活动。疫情期间,大学生居家时间延长,是增进和修复亲子关系的黄金时期。学校可以通过开展以家庭为单位参加的绘画、运动、唱歌等比赛,来帮助大学生进一步了解自己的父母,巩固自己的家庭支持系统。

最后,学校在疫情期间应主导建设“生态链式”心理健康屏障,以系统性、层次性、联系性为基础,联结学校、家庭、社区形成教育合力。社會心理学研究表明,良好的社会心理支持不仅可以缓解当事人心中的恐惧感和紧张感,还可以协助当事人度过危险期。而学校理应在这个系统中扮演主角,在教育教学全过程中特别在心理健康教育工作中强化相关内容的教育与辅导。例如,学校可以通过开设心理健康课普及一些常用的心理调适方法帮助大学生在疫情时期缓解自身的负性情绪。此外,还可以通过网络多媒体宣传心理健康知识,提升大学生心理健康素养。最后,学校要充分发挥朋辈榜样(如疫情期间涌现的大学生抗疫志愿者)的示范引领作用,增强全体大学生共同抗疫的信心和决心。

本研究分析了新冠疫情下大学生的心理健康状况,根据调查结果分别从三个层面提出应对措施,为应对突发公共卫生事件中提高大学生心理健康水平提供了可供借鉴的思考。虽然本研究取得了一些成果,但仍存在一些不足之处。

其一,实证调查中被试样本量较小。本研究的发现能为疫情期间大学生心理健康状况提供数据上的参考和借鉴,而且根据存在的问题从心理学角度提出应对措施,这些措施能提高大学生群体在突发公共卫生事件中应对能力。但本次调查的被试并不能完全代表所有的大学生群体,在今后的研究中,我们将进一步扩大被试容量,以便让研究结果更具代表性。

其二,研究方法缺乏因果分析。本研究选用的问卷信效度都符合心理测量学的标准,根据研究目的确定分析方法后,先对数据进行了正态检验,确保其符合分析方法的前提,且研究方法也具有科学性和有效性,因此研究结果具有推广性。但本研究主要采用的是相关分析,数据之间缺乏因果连接,在今后的研究中,我们将引入多元回归分析或结构方程模型,以期使研究结果更具科学性。

[1]Chowell G, Abdirizak F, Lee S, et al. Transmission characteristics of MERS and SARS in the healthcare setting: a comparative study[J].BMC Med,2015,13(1):210-22.

[2]Kucharski AJ, Althaus CL. The role of superspreading in Middle East respiratory syndrome coronavirus (MERS-CoV) transmission[J].Euro Surveill,2015,20(25):14-8.

[3]Breban R, Riou J, Fontanet A. Interhuman transmissibility of Middle East respiratory syndrome coronavirus: estimation of pandemic risk[J].Lancet,2013,382(9893):694-9.

[4]王一牛,罗跃嘉.突发公共衛生事件下心境障碍的特点与应对[J].心理科学进展,2003,11(4):387-392.

[5]World Health Organization. Statement on the second meeting of the International Health Regulations(2005)Emergency Committee regarding the outbreak of novel coronavirus(2019-nCoV)[EB/OL].[2020-01-30][2020-06-20].https://www.who.int/news-room/detail/30-01-2020-statement-on-the-second-meeting-of-the-international-health-regulations-(2005)-emergency-committee-regarding-the-outbreak-of-novelhttp-coronavirus-(2019-ncov).

[6]郭念锋.国家职业资格培训教程心理咨询师(三级)[M].北京:民族出版社,2012,194-196.

[7]段泉泉,胜利.焦虑及抑郁自评量表的临床效度[J].中国心理卫生杂志,2012,26(09):676-679.

[8]谭晓东.突发性公共卫生事件预防与控制[M].武汉:湖北省卫生出版社,2003:45.

[9]童萍,吴承红.大学生睡眠质量与健康状况的相关研究[J].中国健康心理学杂志,2010,018(002):181-184.

[10]张凤梅,陈建文,徐恒戬.山东某高校大学生焦虑抑郁状况分析[J].现代预防医学,2014,41(13):2399-400,2425.

[11]谢青莲,郭玲琳,曹秉蓉.抑郁症与焦虑症患者睡眠认知调查分析[J].实用医院临床杂志,2013,010(003):103-104.

[12]Rebecca A.Bernert.睡眠紊乱和自杀风险[J].中国心理卫生杂志,2015,029(0z1):118-119.

[13]李楠楠.青少年网络成瘾的危害及教育策略[J].社会心理科学,2014(8):61-63.

[14]蒋国林.大学生网络群体心理健康问题及其缓冲干预初探[J].求实,2013(s1):246-247.

[15]胡雯洁.大学生在突发公共卫生事件下的情绪特征与应对[J].潍坊工程职业学院学报,2011,000(006),40-41.

[16]欧阳丹.社会支持对大学生心理健康的影响[J].青年研究,2003,000(003):29-33+38.

责任编辑 邱翔翔