基于“情思育人”理念的课程融通路径

摘 要:情思课程坚持学生本位思想,坚持情感与思维的统一,具有深远的课程育人实践价值。以学生为本位建构学科情思课程,在课程实践方向上有指向学生未来、指向学生生活、指向学生学科学习等特点。它需要教师挖掘学科课程内容的共情点和引思点,把学科课程内容与社会、生活、自然进行意义链接,以融通汇合的形式,让学生在学科学习的同时,融入社会、融入生活,促进情思的协调生长。

关键词:情思育人;课程融通;情思统一

对课程本质和内涵的理解至少要考虑三个方面:为什么教、教什么和如何有效地教。三者之中教的目的是关键,是课程设计的方向与理念所在,在课程实践中起着决定性的作用。在倡导立德树人的时代背景下,学校课程的核心价值取向应是以课程育人为导向,育我国社会主义建设所需的优秀人才和创新人才。基于此,学科教学向学科教育转身,必然成为学科课程设计和实施的基本出发点和核心理念。

一、课程挑战:如何突破“教什么”“如何教”的陈旧观念羁绊

(一)唯教材论教与学科课程的延展

学科课程是以学科教材为载体的,学科教材是核心的课程资源。受篇幅限制,学科教材内容的选编只能精中求精,难以满足学生学科能力与素养培养的要求。解决之道只有一个,就是课程内容的适向与适度延展。毋庸置疑,最大的学科育人的课程内容体系存在于社会、生活和自然之中,而不是教材,所以,唯有把有限的学科教材内容与无限的社会、生活与自然这个最庞大的课程内容体系充分链接,才能解决学科课程内容的宽度不足之病,让学生在厚重而宽广的学科课程学习中,体验和建构生活与学科之间的意义链接,孕育其最本真和厚实的素养意识与能力。

旧高考以知识和能力为命题导向,学科教材成为命题的关键依据。长期受应试教育的影响,“教教材”成为教师课程组织的自然选择。新课程、新高考改革以来,虽然有许多新变化,但教师唯教材论教依然是一种教学常态,课程内容的延展多停留在学科知识拓展与解题思维强化训练上,人文元素的链接和育人因子的科学植入在课程延展中缺乏主动性与深度。学科教学向学科教育的转身,要求教师打破自身的思维禁锢,在课程内容的处理中有更强烈的育人意识和教学主动性,努力实践学科课程向社会、生活与自然科学延展。对一线教师来说,这既是一个命题,也是一个难题,要求教师在把握学科课程内容的基础上,有更为扎实的专业功底、更为丰富的综合知识、更为宽广的生命视野和更为灵通的思维迁移能力。唯此,才有能力科学有效地延展和丰富学科课程内容,及至重构学科课程内容体系。

(二)唯思维论教与课程组织的灵巧

课程组织与实施的主要执行者是一线教师。就课程组织的方式而言,教师的教学普遍存在唯思维论教的问题。高考、中考等升学考试对教与学有着重要的导向功能。随着课程改革和高考命题改革的深入,各级考试的命题理念实现了根本性突破,命题价值取向开始从知识和能力立意转向素养立意。这种转变,就是要凸显课程组织中学科育人的新追求、新理念。但是,这种良好的命题理念和价值取向,依然难于在现实的教与学中发挥其应有的导向作用。因为学科育人的命题导向主要体现在试题的命题立意与材料选择上,对学生应试来说,解题所依赖的关键依然是学科知识、学科思维与学科方法。

例如,2019年高考历史全国卷I的第26题,通过“拔河运动在唐代的流行”史实,描绘了“壮徒恒贾勇,拔拒抵长河”的壮观活动场面,突出了唐人崇尚力量的阳刚之气和健康体魄。此题的选材和立意,学科育人的导向非常明显,命题者希望通过历史知识与体育活动的意义链接,引导考生领悟健康与人生价值的关系,以此浸润学生的人文意识与培育其人文精神。但是,就学生对此道题目的应试而言,只需要相应的文字阅读与历史分析能力就可以顺利解答,并不需要运用具体的体育运动的技能与人文理念。这样,试题的立意和初衷往往被考试思维和应考逻辑无形切割,而这种切割带来的直接影响是,教师重学科思维轻人文培养,唯思维论教成为教师学科课程组织的自然选择。

在课程的组织实施过程中,唯教材论教和唯思维论教以短平快的方式在学科思维方法与分数提升上求速成,成为教师的一种课程组织常态。就其本质而言,唯教材论教和唯思维论教都是唯分数论教的一种具体表现。在应试教育环境下,社会和学校习惯以考试结果与升学结果作为评价教师的关键指标,甚至是唯一指标。面对此种升学压力,教师无奈地选择唯分数论教。虽然,随着基础教育的快速发展,社会的教育评价理念已经植入诸多新的育人元素,评价关注的视角也越来越走向多元化,但是,考试成绩与升学结果依然是绩效评价要素中的关键,所以,教师教学理念的转变依然难于突破诸多现实的羁绊。

面对重育分轻育人的教育短视行为,要实现学科教学向学科育人转身,突破的关键不是围追堵截,而是科学建构与积极引导。科学建构的关键是:要探寻课程学习中育人与育分同向前行的融通轨道和课程设计中学生思维与情感协同发展的融通路径,并由此建构一种以学科为基础的,融通课内课外教学资源的情思交融的课程体系。有研究者指出:“课程现状中存在着教育发展不均衡、教学目标把握不清晰、课程教学内容不适宜及教育方法不恰当等问题。”[1]笔者倡导情思教育,并组建情思教育研究团队,积极探索和实践基于“情思育人”理念的学科课程融通路径,努力寻求从课程理念、课程内容到课程方法的系统突破,以期在人文观引领下探索课程育人的现实路径。

二、课程理念:基于“从哪里来”“到哪里去”的课程方向定位

(一)基于学科育人的目标

情思教育是基于学生核心素养发展的一种新教育理念。它重点围绕“培养什么人”“如何培养人”“用什么培养人”的问题,在學科课程教学中寻求引情、启思、促行,让这三个教育元素在学科课程学习活动中有效融合。概而言之,情思教育的本质和核心追求就是要实现学科教学向学科育人的过渡和转变。这个转向不是要反对“向课堂要分数”和“升学率的主观追求”,而是要反对“只育分而不育人的唯分追求”。

学科育人是情思课程的核心理念和特征。情思课程的出发点和落脚点就是探寻基础教育中育人与育分相互脱离的现实问题,以课程方式构架起学生全面发展的桥梁。这就需要教师在学科课程的实施时,基于立德树人考虑,运用一把基于育人需要的价值理解、价值判断的尺子,对学科课程知识进行科学的融通建构。具体而言,教师要把学科知识作为学生获取学科方法与形成能力、健全品格、提升价值观的内容载体,而不是作为教学的唯一目的。

(二)基于情与思统一的学习体验

基于学科育人,学科教学要实现由单向度的“育分”到全方位的“育人”,其关键是坚持课程教学中的情感活动和思维活动的统一。过去受应试教育的影响,学科教学关注分数,甚至把分数和升学率作为评价学校、教师的关键指标,导致学科教学窄化、僵化,最终弱化或忽视了学科教学中的育人本质。通观基础教育,学科教学疏以育人的主要问题,集中于学科课程中对情感培育和人文关注的忽视。正因为如此,新课程尤其对情感态度价值观予以重视,视之为学科课程目标中不可或缺的一个共同维度。而这一维度内容的核心导向就是“学科教学向学科教育转变”,保证学科教学的育人与育分同向前行。

各学科的核心素养内容体系丰富,综合分析,以下维度是其中两翼:一是人文素养的培育;二是学科思维的培养。人文素养的培育,影响的是一个人的品行和思想;学科思维决定的是一个人的能力和智慧。前者有利于育人,后者有利于育分。所以,坚持情感活动和思维活动的统一,育人、育分同行是情思教育坚持学科育人理念的核心价值追求。在学科课程教学中,基于课程的情思统一需要,教师要善于寻找和确立学科课程内容中的情感培育点和思维生长点,要能基于学生的心智发育特征和深度学习理论,从学生学习的情感投入度、思维活跃度、行为专注度等三个维度,借助教学脚手架,恰当施力,“拨动情感的线,放飞思维的线”,引情启思,创造情思交融的学习体验场境,助力学生从悟行走向慧行。[2]从课程体验看,情思课程既重认知,又重情意,需要教师唤醒学生动机,激发学生情绪,以情促思,以思引情,使学生实现情感层面上的“乐学”和理性层面上的“善学”。

(三)基于课内外融通的学科延展

美国教育家杜威说:“教师和书本不再是唯一的导师,手、眼睛、耳朵,实际上整个身体都成了知识的源泉,而教师和教科书分别成为发起者和检验者。任何书本或地图都不能代替个人的经验,它们不能取代实际的旅行。”[3]由于学科教材内容的局限性,基于学科育人的需要,在学科课程实施中,教师要对学科教材内容进行适向、适度延展,让学科课程内容与社会、生活和自然进行意义链接,把有限的学科内容与宽广的社会和学生熟悉的生活有机融通汇合,从而为学生的学科课程学习植入丰富的情感价值元素和创造宽广的学科思维体验,这样才能在保证有效提升学生学科能力的同时,让学生获得融入生活、融入社会的体验,从而更好地引导学生了解社会、理解生活,培育其积极的社会生活理念与意识。

情思课程理念下学科教学内容组织和重构的视角主要体现在:学科课程实施中要把知识作为获取方法与形成能力、品格、价值观的内容载体,而不是作为教学的主要目的。应当将单一的知识转化为结构化、体系化、生活化的活知识,同时,从立德树人的要求出发,对知识的价值性再做审读和判断,从知识的价值性出发,在与社会、生活与自然的意义链接中寻找真实的问题与情境,并让学生在真实的问题与情境中进行课程的体验与悟行,在真实问题解决的深度体验中形成思维方法,完善价值理解和品格修养。

三、课程组织:融通“你和我”“我和你”的学科课程重构路径

(一)路径一:情思融构

情思融构适合于文化学科的课程组织。融是融入、融合;构是构筑、构建。融是方式和前提;构是目的和结果。融,既可以是将课堂外的课程资源融入课堂内的学习,也可以是将课堂内的学习任务融入课堂外的项目学习。无论哪一种融入方式,实际上追求的是将课内与课外的学科教学资源有效融通汇合,以此建构出融有丰富育人因子的学科课程内容,以便学生在有限的学习体验中获得宽广的情思生长空间,助力学生的全面协调发展。

情思教育实施的成功意义在于它改变了传统教学的课堂结构要素,引起传统课堂教学结构的变形、换位、重构等变化,实现课堂活动中的“情”与“思”的统一,使“课堂学习”成为“一种引导下的创造”。基于上述理念,在改变课程结构要素的过程中,首要的是充分依托学科课程,寻找和挖掘学科课程中的引情点和启思点,并因此融入与现实相连的生命教育、思政教育、生活体验等内容元素,延伸学科课程内容的情感和思维生长空间。例如,学习数学课程的“轴对称”内容,为引导学生关注生活,关心所处地区城市的特征与变化,在课程内容重构时,教师可以当地城市布局的中轴线为例,围绕所在城市的布局特点进行轴对称数学概念的意义建构。教师既可以把城市空间的中轴特征,以情境融入方式引入课堂,助力学生理解和建构其概念,也可以把对“轴对称”概念的建构变成项目任务,让学生在城市空间“中轴特征”的任务探究中深刻理解和建构起“轴对称”概念。无论是哪一种课程融入,都能有效保证学生在知识学习、思维提升的同时,促进人文素养的培育,从而达到育人、育分同向前行的效果。

(二)路径二:情思融润

情思融润适合于德育学科的课程组织。融是融入、融合;润是浸润、润泽。融是方式和前提;润是目的和结果。基础教育面对的是未定型、未定性、一切都是可变和在变中的青少年,须以立德树人为追求,养其情,育其思,导其行。所以,好的教育要基于现实问题,让学生入境,更要以合理的方式在融境中助学生自悟,并促其在现实之中以悟识行,及至走向慧行。

德育学科与文化学科的不同主要体现在两个方面。一是德育直接面对的是人的情感与行为,是生命成长中最深层次也是最为柔软的部分,因此德育最重要的不是生硬说教,而是心灵的唤醒和文化的感召。二是学科课程是以学科内容为基础的显性课程,而德育没有专门的教材内容为依托,课程目标、课程内容和课程实施都有很多不确定性,是一门隐性的学科课程。德育学科的组织实際上是隐性学科课程要以显性的形式呈现,这就需要教师在学科课程建构时,合理选择德育资源,并以巧妙的方式融入德育课程组织中,为学生的情感发展和行为提升创造悟境。所以,在情思教育中,德育课程强调活动育人、环境育人,强调在情思交融的浸润式、感召式、唤醒式的境悟中实现润物无声的无痕教化。

无论是文化学科还是德育学科,学科课程融通式重构的重心,一是课程内容重构,二是课程组织重构。内容重构主要围绕三个层次:第一层为思维能力的培养,关注思维创新;第二层为思想理念的培育,关注生活求真求实;第三层为生命价值的培育,关注生命本真的意义。三个层次立足于立德树人的根本,依次递进,深入学科教育的本质。课程组织的重构主要有四境:以“境”为线,依据教育学、心理学、逻辑学相关原理,借助教师提供的情绪支架、思维支架、转换支架、迁移支架,引导学生的学习渐次实现“入境—融境—悟境—出境”,实现让学生的学习从宏观感知到微观探疑再到宏观感悟,最后又落地在微观运用和提升上,即在宏观与微观的转换之间,培养能力,提升素养。

四、课程实践:演绎“我是谁”“为了谁”的战“疫”课程实践

情思教育是核心素养下的一种新教育理念。情思教育关注“人”、服务于“人的成长”,分别从人的“情感”培育、“思维”生成、“行为”培养来彰显教育的社会价值和实践意义。新冠肺炎疫情期间,基于“情思育人”的理念,融课成为笔者带领情思教育团队线上战“疫”的课程样态,团队教师挖掘战“疫”背后的人文与思维元素,与教学内容融通链接,努力实现课程育人和育分同向前行。

(一)战“疫”融课,构筑基于学生生命发展的课程体系

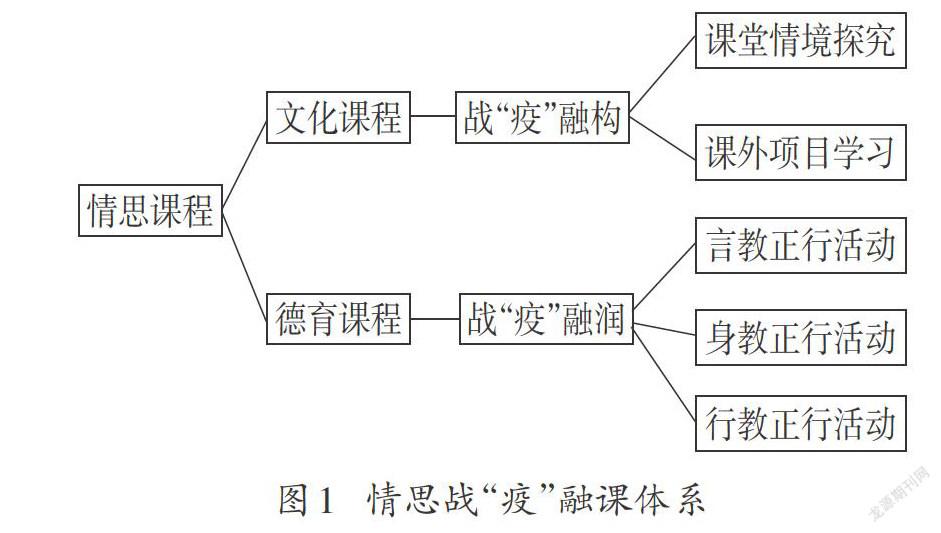

以情思育人为理念的战“疫”融课,力求不同学科基于本学科内容的实际,融通战“疫”环境中的共情元素,促学生情智协调发展。在两个多月的时间中,团队有序设计基于学生生命成长的课程系列,从文化学科课程到德育学科课程,由课堂探究学习延伸到课外项目实践,形成立体多维的课程体系和实施路径,如图1所示。

(二)学科融构,融通战“疫”触思资源,促学生情思体验

融构,有融通重构、学科育人之意。学科教学要转向学科育人,就需要努力挖掘课程教学中的人文元素,并通过课程重构凸显和放大使其成为学科教学中的琼浆玉液。灾难,是一种宝贵的课程资源。团队教师深入挖掘新冠肺炎疫情背后的情思元素,使之与学科知识相链接,并在融通课程内容后重构教学路径,以保证学生的全面协调发展。

数学来源于生活,数学教学应从学生熟悉的生活实际出发,使生活材料数学化、数学教学生活化。如小学的“折线统计图”课程重构,陈文锋老师确立“一起来‘数’说疫情”的教学主题,在整个教学活动中,基于“我国新增确诊人数”的战“疫”情境,建立了一条从“疫情上升期”到“疫情下降期”,再到“疫情持续期”,最后到“国外疫情暴发期”的学习线索,让学生通过思考、判断、比较等思维活动,感受折线统计图的意义,体会每个数据变化背后的战“疫”故事,加深对祖国的认同感和自豪感,激发学习热情。这种将数学学习与现实生活融通的学习体验,能让学生获得积极的思维体验,既有效发展了学生的想象能力,又深化了学生对社会和生活的积极认识。

战“疫”融构有两种方式:一种是如前例,把战“疫”元素融入学科课堂,以情境探究形式完成情思学习;另一种是把学科任务融入战“疫”生活感知之中,以项目化学习方式完成情思体验。教学融构要求教师有资源意识,如语文课程教学中教师不仅要把课文当作“例子”来教,还要把课文当作“引子”,通过链接相关文本,打通课内课外的界限,使学生的阅读视野和思维空间得到进一步延展,从而有效提高阅读能力。如综合性学习《天下国家》的教学,李慧老师采用项目学习方式,要求学生结合抗疫过程中出现的抗疫报道素材,从抗疫英雄、抗疫诗歌、抗疫故事、爱国名言等角度搜集、整理资料,并按要求完成“我为战疫英雄颁奖”主题片段写作。由于素材丰富鲜活,材料的收集、整理有着深刻的生活体验,学生写出的文章真情实感自然流露。

战“疫”融构两种方式的共同特點是通过以情境诱思为切入点,在课程学习中自然融入战“疫”共情元素,让学科课程内容具有更强烈的现实感、生活感,让学生在学科思维深入的过程中牵引其情思的协调发展。

(三)德育融润,润入战“疫”育情资源,助学生境悟体验

融润,有融通润泽、境悟促思之意。情思教育强调活动育人、环境育人,让学生在情思交融的浸润式、感召式、唤醒式的境悟中实现润物无声的无痕教化。结合居家抗疫的特殊情况,团队教师融通战“疫”情思元素,营造利于学生心灵成长的物质环境和心理环境,开发出深受学生喜欢的系列线上德育课程。

居家战“疫”初期,团队教师采用言教正行的方式,以“亲爱的ÍÍÍ,我想对你说”为题,以情思家书形式,以情启思,以思促行,面对家国,面对学习,面对成长,各自抒发自己内心真实的感受,向作为家人的学生传递一份最真实、最动人的情思教育美丽。在教师的带动和影响下,学生积极反思生命与成长,共有一千多名学生用家书形式抒写自己的战“疫”思考。还有部分家长,也以自己的方式抒写家书宣言。这些家书,既是一份份战“疫”交流书,也是一份份成长宣言书。

针对居家学习中学生的习惯养成问题,马添水老师以行教正行方式设计了“面对坏习惯这一疫情,我们如何有效防控”德育课程,并在课程实施中与学生达成“每日约定”:相约按时作息;相约静心学习;相约一天一劳动;相约运动一小时。按照课程设计的整体思路,学生返校第一天,还采取“好习惯接力跑”德育活动。“拨动情感的弦,放飞思维的线”,德育融润课程润入战“疫”人文元素,让学生获得丰富的情感体验,并以情感认同力促认知认同,从而强化和提升学生的德识与德行。

情思融课“从学生的角度出发,以学生发展为本建构教师的个人课程”[4]。所以,情思课程的基本特征就是学生本位。以学生为本位建构学科课程在课程实践方向上有几个明显特征:一是指向学生未来;二是指向学生生活;三是指向学生学科学习。正因为有这三个特征的融通,所以能很好地发挥学科育人的功能与作用。

参考文献:

[1]孙斌.幼儿园社会领域课程游戏化实施的行动研究[D].大连:辽宁师范大学,2017.

[2]陈洪义.情思教育:致力于适性教学与柔性德育的统一[J].广东教育,2020(01):27.

[3]许发金.“引子课文”的课程设计与教学实施[J].福建教育,2018(10):27.

[4]杜尚荣,王笑地.教师个人课程:类型、特征及功能[J].课程·教材·教法,2019(12):121.