一体两面的美学表象

中国书法艺术是在汉字造型基础上进行的线条运动和变化,在空间构成的位置关系中,孕育出独特的形式特色和美学意境。作为一种黑与白的视觉形象,观者眼中的书法艺术多有黑而无白,然而当人们缺失了对留白的认知,也就意味着其书法艺术空间审美鉴赏能力的缺失。

若我们开启另一种思维方式,越过书法中最基础的文字载体功能,最大限度地忽略字义、词义,直接将书法作品作为一种以黑色线条来呈现的美术作品进行审读,很多问题将会打开全新的局面。特别是对于书法的初级入门者而言,在赏析、品味作品的空间之美时,很多问题都会迎刃而解。伴随书写而生的留白,以分割的形式表现出纸面之上的空间韵律,不仅在黑与白、虚与实的交相呼应中相映成趣,而且是人与字在立体空间进行运动输出与转化时个体精神与情感变化的物态化表达。其中呈现出的黑与白的此消彼长,正是中国传统哲学观所说的“道法自然,阴阳相生”。看似简单的黑白两色间实则蕴含着极为丰富庞杂的物质与意识世界,这正是有些人认为书法深奥甚至有些艰涩的原因所在,也是宗白华、邓以蛰等美学大家认定中国书法为“艺术之最高境”的原因。

在书法艺术中,黑白二者对立统一的辩证关系直接决定了它们有着同等重要的地位。墨色若骨肉,关乎着由结构框架所构建出的形式美;空隙洞透中的留白,成就着作品的疏密布局和整体气韵;而黑白布置穿插得是否合理,更直接关乎整幅书法作品是否自然生动、达畅鲜活,正所谓“匡廊之白,手布均齐;散乱之白,眼布均称”(清笪重光《书筏》)。

黑與白的排兵布阵

伴随书写而生的留白,虽在黑与白、虚与实的交相呼应中十分重要而且自成趣味,但却往往被熟识汉字的普通观者所忽略。人们依照见字知意的习惯看到书法作品时往往第一反应就是去识读作品中究竟写了些什么,然后再看字的笔法、结构等。这种惯性在面对书法作品时实在是有些舍本求末。而有些不能识读汉字的国际友人却往往可以直接体会整幅作品的韵味,因为他们只能将书法看作一幅整体的抽象作品。作品通过以不同排列组合方式和弯折钩挑呈现出的黑白空间关系撞击着他们的心灵。

在传统书法审美中,人们对书法艺术中的空间关系极为敏感,通过对单字结构的规划布白以及通篇文字构图上的安插摆放、体量搭配等精心设计,孕育出足以让观者形成对空间关系产生通感与联想的书法艺术。

由黑与白构成的空间关系正是书法作品首先传递给观者的视觉信息。在书法艺术的笔法、结构、章法三要素中,结构与章法都是在说如何在白纸上经营黑色线条的位置,也就是推敲白纸与黑字所构成的空间关系,可见黑与白对于空间关系的重要性。汉字的特征决定着书法作品中每个字的结构、笔画、重心位置及轮廓形态都各不相同,而多样的书体更使其整体风貌庞杂,所以每一次在白纸上用墨书写汉字都如同排兵布阵。点画在留白表现上有大小、短长之分,加之偏旁部首的差异,使结字呈现出繁简、疏密、欹正之别,方寸间的比例架构决定了形体主导下的书法审美表象。清代文学家刘熙载在《书概》中有言:“书之章法有大小,小如一字及数字,大如一行及数行,一幅及数幅,皆须有相避相形,相互相应之妙。”这句话巧妙总结出以字为单位对点画进行组织的小章法,以及以行列为单位对通篇字进行组织的大章法。

小章法

在书体形成过程中出现较早的篆书,尤其是秦小篆,笔画单纯,笔法略显简单,颇具视觉上的装饰性。因此,结构对其字体直观审美上的作用显得尤为重要,体现在字形与笔画上主要有方圆对比和弧度、向抱向背等变化,于是空间上形成了更为明显的分割与组合。在篆书相对对称的结构下,呈直线状的笔画通常采用平行的方法书写,而呈曲线状的笔画则多用向抱和向背的方法处理。当呈垂线状的笔画出现两条及以上时,则讲究垂脚的参差变化。由于篆书中锋用笔,笔道均匀,所以每个字在黑白分配和空间比例上相似,但是细微处理却不尽相同。这些细微的变化赋予了简单的字视觉上的动感及平衡感,使其看起来不会板滞。而对称和平行等处理方式使有繁杂笔画的字不乏力量感,两者的交相错杂形成了独特的线条装饰之美。东汉蔡邕在《九势》中说:“凡落笔结字,以皆覆下,下以承上,使其行势递相映带,无使势背。”无论书体的书法、风格如何变换,都应于形态上讲究结构匀称、疏密有致,并在多样化中有所统一,使上下之间不倚轻倚重、左右之间不偏不依,绝不可是东倒西歪、头重脚轻、杂乱无章的病态呈现。只有字的结构组合得当,字与字之间才能产生错落参差而又呼应协调的艺术效果,才能生成形质上的整体美,于黑与白之间达成一种有规律可循的审美表象。

大章法

历代书家在创作以黑白为主调的书法作品时常会以条幅、扇面、对联、手卷、信札等多种载体呈现。作为书法作品布白的外在载体,其内在的经营与布局,即对载体空间中纵横行列间的关系进行视觉分割和艺术处理,成为体现书法空间之美的具体所在。

布局三式

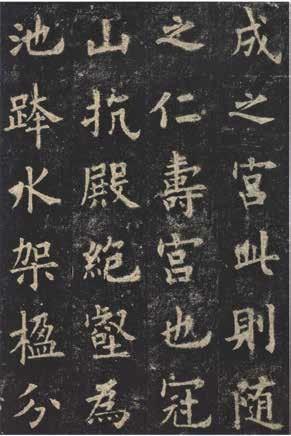

在书学理论中,章法布局常被分为“纵有行,横有列”“纵有行,横无列”“纵无行,横无列”等几种形式。“纵有行,横有列”的布白被历代书家应用最多,在甲骨文、大篆、小篆、隶书、楷书、行书几近各种书体中都有使用,也在历代碑帖中最为常见。这种布白的特点在于字与字于横纵间基本对齐,行行分明、字字醒目,使整幅作品看起来整齐规范,每行每列字的中心应基本对应并处于一条直线上。就使用此形式最多的楷书、篆书和隶书三种书体而言,一般楷书行列宽窄相等,篆书行宽列窄,隶书行窄列宽,如果布字歪斜,偏离中心线,就会产生左右摇摆、黑白失调的感觉。由于此种布白字距与行距大体相等,甚至近乎完全一致,容易使整篇文字呈现刻板之态,所以每个字的点画布白成为章法重点,笔画间呼应俯仰之气和用笔间的起承转合就会显得尤为重要,这样才能使整篇文字形神不散,寓变化于统一之中。在汉碑、魏碑、唐代楷书作品之中,此类精品较多。以东吴《天发神谶碑》、唐楷《九成宫醴泉铭》为例,二者都可归于“纵有行,横有列”的布白方式。前者形质的趣味在于篆取隶意,笔画转折外方内圆使得黑白分布有阴阳之分,看似方正朴拙,实则精妙绝伦。不仅如此,笔画之间的鲜明对比更为整个视觉空间增添了奇古趣味,如下垂处呈悬针状,至行笔二分之一处渐渐出锋,相较横画的粗犷雄浑多了峰峦险峻、锋芒纵出之感,被清代张廷济喻为“如折古刀,如断古钗”。对比如此强烈的笔画在字形整合上却十分协调,无任何突兀之感,可见书家布局之高明、功力之精深。如同样以“险绝”著称的欧阳询之书《九成宫醴泉铭》,将点画布配得当、俯仰姿态寓于规矩的方寸之间,在字的间架结构上颇具平衡之美。这幅作品在对排叠、避就、顶戴、穿插、偏侧和挑窕等笔画处理上规划合理、奇绝稳定,尤以“横折”一笔为甚,横画起势上扬,竖画内收,左高右低,横细竖粗,韵味十足。后来,欧阳询将其点画经营进行梳理,自书《结字三十六法》,而后明代李淳撰写《大字结构八十四法》,以及清代邵瑛、黄自元又先后推出《间架结构九十二法》。这些书籍都是对欧体楷书结字的总结和整理,充分说明只有在结字上经营得当,才能使布列通畅有序、行气贯通。近代书法大家李叔同也非常善于经营章法,所写字幅行数、每行字数均预先编排,布局特别留意,上下左右留空甚多。还有人在总结弘一法师做书习惯时,称其大幅作品皆每行五字,从左至右如写外文。弘一曾说“字之工拙,占十分之四,而布局却占十分之六”,足见他对整篇作品构图设计之重视程度。

“纵有行,横无列”是有行无列的布局,可从一行到多行,在一纵行中随意书写,字距与字数都不固定,在多行间并不过多考虑每行字在横向布局中是否对应,但每行都要上下对齐,而且行距也要尽量相同,这样整篇文字仍有齐整之式。这种规整与随意完美结合的布局,活泼而松快。以行对齐的形式,对行气的表现尤为在意,是章法中的重点。特别是在动感强的行书、草书中,字常出现形体变化和被布于不规则的位置,这时只有将行内的中轴线守好,才能做到字与字间相互照应、笔势贯通。有行无列一般适用于行、草二体,即使表面看起来无行无列,也应行气贯通,不宜故作参差错落、斗折蛇行之态,使全篇行气割裂、杂乱无章。宋代尚意书家米芾的行书、草书作品中多用“纵有行,横无列”的布白方式。在章法布局上,米芾是一个勇于制造矛盾又善于调和矛盾的代表性书家。他善用欹侧呼应和大开大合两种方式。《将之苕溪戏作呈诸友诗卷》可谓成功运用欹侧呼应布白方式的代表性作品,如“半岁依修竹,三时看好花”一句中的“半”字取左低右昂式,重心在整行偏左。“岁”字结字呈方形、倾倒状。“戈”部长出,重心靠左。“依”字左轻右重,末画与“修”字的起笔相呼应。“修”“竹”“三”均居于整行中部。“修”字笔画复杂,与“竹”对比鲜明,且“三”与“时”间距较短,避免了两个过简笔画在空间布局中形成稀疏过度的视觉效果,使其有了“揖让”的可能。“时”字重心右移,“看”字同上,“好”字重心居右下。这种“左左右中中中右右”的重心布列节奏生动活泼,既平衡了空间关系,又拒绝机械地反复更替,使点画服从结字,结字照应前后,前后成一行之规。明代张绅的《书法通释》有云:“古人写字正如作文有字法。章法、篇法,终篇结构首尾相应。故‘一点成一字之规;一字乃终篇之主’。”米芾的结字或大或小,取势或横或纵,或方或圆,左倾右欹,一行之内,因势赋形,孕变化于统一之中。

“纵无行,横无列”是看似最无规律的一种布白方式。无行是指行与行间的严格区分消失,使整幅作品呈现出无行无列的线流形块面状。如果空白的形状出现机械规整的情景,如整篇字的外轮廓线太过规范,形似整齐的几何形,就犯了章法布白所忌,所以才会有“知白守黑”的说法。这种布白方式在草书中最为常见,常在书者宣泄强烈情绪时使用。每个字参差不齐,于错落有致间弯曲迎让,掩映生姿,多有妙趣。“颠张醉素”是运用此章法的典范。

书法布局多样而富于变化,上述三种形式也并非一成不变。就形态而言,历代书家在书写不同书体和进行不同心境的创作时会有不同的处理,变化极为自由丰富,但却有规律可循,这也是书法作为视觉艺术形式的一种表现。因此,章法布白的空间与结构形质的构成因素一致,都以大小、奇正、疏密、方圆、穿插来达成对称、平衡、妥协、转化、节奏等美感的体现,共同构成书法在审美表象下的空间形式之美。

知白守黑天下式

中国书法的玄妙就是既单一又复杂、既纯然又气象万千的黑白世界渗透着丰富而深邃的哲学意蕴,在看似简单的白纸黑字间通过书写运动实现人与纸、纸与字由立体到平面的种种气质关联,表现着书家的情思和功力,在笔墨游艺中尽显至高的艺术境界,蕴含着超出审美表象的哲学意趣。

这种哲学状态犹如《道德经》第二十八章所云:“知其白,守其黑,为天下式。”老子以黑白为喻来阐述为人处世之道——深知什么是明亮,却可以安守于沉默昏暗中。这种清晰明确的是非观、韬光晦迹的处事态度正是道家所谓的“和光同尘”。将黑白作为对立关系来揭示事物的内在联系,所持有的“知白守黑”的观点,对书法艺术具有极为重要的启示意义。清代书法家邓石如提出的“计白以当黑”的书法术语广受学书者的关注,这也是对老子哲学观直接而巧妙的应和。它抓住了书法造型艺术既要对黑精心结撰,又要将白措置得宜的布局关键。这种对书法境界深邃而美妙的营造,显示出了重要的美学价值。

书法艺术既不同于现代艺术媒介形式上的纷繁出挑与博人眼球的视觉刺激,又异于绘画带给观者的直观的图像内容、强烈的色彩感知以及极具感染力的笔触,亦不同于综合艺术呈现出的丰富的质感、真实的空间感受、多维的震撼力。它虽可以用笔法、结构、章法将其要素一言以蔽之,但内中却包罗万象,在法度规则下有着无限的可能。完全以静态呈现的书法艺术,在二维平面上进行着黑与白的组合,以单纯的视觉形式孕生出阴阳对比、俯仰向背,通过黑与白的分布构成书法艺术之中最为独特的空间之美,凸显出中华哲学思想之精髓。

历代书家通过笔墨纸砚以自己的方式去呈現书法的独特艺术,成就着最为直接的个体精神表达。西汉扬雄在《法言·问神》中说:“言,心声也;书,心画也。”在各具特色的黑白布局中,书者的修养内涵、风骨气貌跃然眼前。正如南朝书家王僧虔在《笔意赞》中所说“书之妙道,神采为上,形质次之”,美学家邓以蛰先生在《书法之欣赏》中对“神采”成就于章法做出了诠释:“书之章法,肇于自然,所谓自然者,亦指贯于通篇行次间之血脉气势也。”随后他又讲道:“外之一面为章法之形式,故就字体及形势两点观之,足矣。若内之一面,无形质者也;换言之即精神也,活动也。”他指出书法中关于“气”的美学思想是较“形”而言更为高级的精神境界,是由书者在书写中架构结构、布局章法时实现的节奏迟速、轻重变化的辩证关系。

书法艺术是呈现从线条之美到空白之美的黑与白的哲学。其独具特色的结构和章法在二维空间的展开中自然形成了犬牙相错的布白。若将结构和章法看作实,则布白为虚;若将结构和章法看作虚,布白则为实。两者共生相伴,如影随形。它们既是审美直觉在图形与背景间的分离方式,也是哲学层面上人与字在立体空间运动中输出的个体精神表达。它们在黑与白互生互动间此消彼长,以和谐统一的道家天人合一的思想表达出一体两面的空间美学关系。

(徐爽/北京工业大学艺术设计学院)