义风园内演绎《清忠谱》

陈佳慧

春节前夕,虎丘街道辖区内的山塘街义风园内,一出被重新挖掘的昆剧《清忠谱·骂像》正在进行紧张有序的彩排。数位演员聚集于尚义厅,在江南丝竹声的铿锵韵律中,演绎出了苏州人关于家国情怀的风骨。

本土昆曲故事里的忠义精神

说到昆曲,人们或许对《牡丹亭》《长生殿》等讲述儿女情长的故事较为熟悉。殊不知,其中也有来自苏州本土,原汁原味讲述历史事件的剧本。由明末清初苏州昆曲演员申(申时行)家班中的李玉根据明代天启年间真实历史事件所作的中国十大历史冤剧之一《清忠谱》正是具有代表性的一部。

李玉,字玄玉,一作元玉,苏州吴县人。相传他所作的传奇有六十种之多,现存名目达四十二种,有完本和残本流传的有二十一种。这一创作数量,在明、清传奇作家中可谓首屈一指。而他所创作的《清忠谱》刊行于清顺治年间,该剧描写了明朝末年魏忠贤把持朝政,横行独断,一方面拉拢官僚政客认作义子,使他们到处建立“生祠”和神像,树立自己的威信,一方面放纵党徒迫害人民,造成整个社会的恐怖。东林党人周顺昌等人愤慨不平,被捕下狱。苏州百姓颜佩韦等五人,基于义愤,聚众请愿,捣毁西察院,最后都被处死,周顺昌等东林党人也受刑而死。至崇祯当朝,重新起用东林党人,击铲除魏党,使正气得以伸张。

此次选用的《清忠谱·骂像》一折,主要讲述了应天巡抚毛一鹭和织造太监李实作为魏忠贤的亲信,在山塘为魏忠贤建造生祠。祠堂竣工那天,吏部员外郎周顺昌得知消息后赶到,指着魏忠贤的塑像痛骂一场。《骂像》一折,集中体现了周顺昌耿介正直、疾恶如仇的优秀品质。当阉党的爪牙正在庆贺魏忠贤生祠落成的时候,他冲进祠堂大骂,历数阉党之流贪腐作恶的滔天罪行。此景表现了周顺昌清正耿介与苏州市民疾恶如仇、至死不屈的忠义精神。

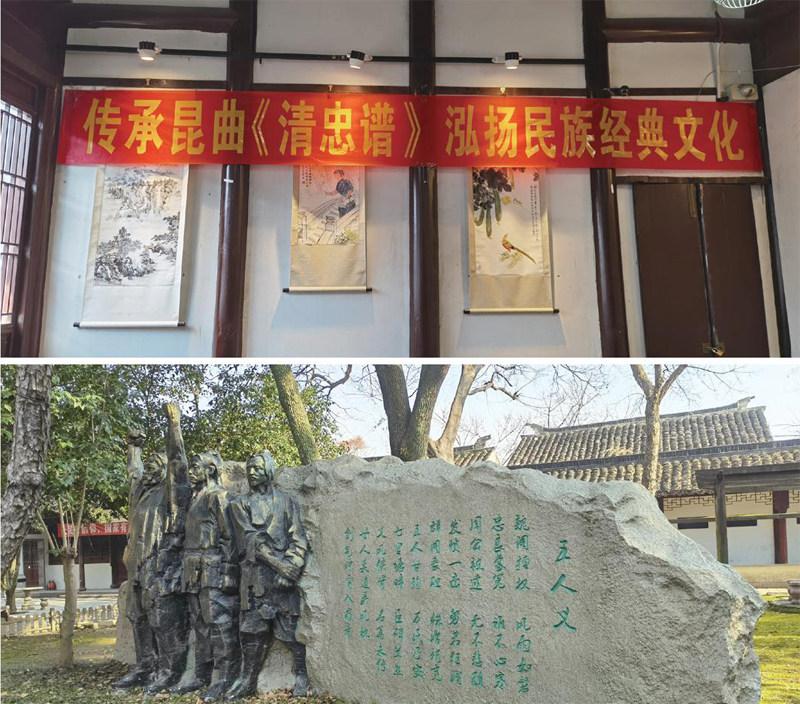

历史上,周顺昌正因骂像一事得罪魏忠贤,后被抓捕,苏州百姓基于义愤掀起了抗暴运动,五位义士为保护全城百姓,挺身投案、慷慨赴死,这便是如今的五人墓和《五人墓碑记》的由来。可以说,《清忠谱》在艺术方面比较真实地表现了一场轰轰烈烈声势浩大的群众斗争,同时通过斗争显示出了各阶层人民的不同性格,这在中国戏曲史上尚属首创。

山塘尚义厅内的文化传承

对《清忠谱·骂像》的演绎于2020年下半年开始筹划并启动。虎丘街道与南社文化研究院联合中国昆曲评弹研究院等单位,为拥抱文化发展的“新浪潮”,翻开坐拥丰厚文化的家底,决定将《清忠谱·骂像》推上舞台。

剧组邀请了苏州大学教授、博导朱栋霖先生担任总策划,聘请相关专家对传统剧本进行整理、改编,同时组织在苏的部分昆剧退休演员、聘请专职导演进行彩排。

值得一提的是,该剧的彩排地点义风园正是当年事件的发生地。位于山塘街的义风园(五人墓),是明末阉党亲信拆毁“东林书院”,运来木料为魏忠贤建“普惠生祠”的原址,也有着明代反對魏忠贤斗争中殉难的苏州百姓颜佩韦、杨念如、沈扬、马杰、周文元五位义士之墓,前临山塘河,壁嵌《五人墓义助疏》碑,1956年被列为江苏省文物保护单位。

五人墓经过了多次修复,其中2010年整修时扩建为义风园,增添了尚义厅、回廊、复社纪念馆、廊刻《山塘胜迹图》、国学讲习会、茶室、遛鸟园等。可以说,昆剧《清忠谱·骂像》的排练地点正是虎丘街道一处宝贵的文化资源。

苏州南社文化研究院、义风园(五人墓)管理处·复社纪念馆(筹)执行院长安达表示,目前这出戏的彩排已接近尾声,一折戏在45分钟左右,其中一半武戏一半文戏。该剧预计将于春季正式对外公演。

这部廉政昆曲的推出,是山塘悠久文化的传承,是姑苏清官刚正品质的传承,也是对虎丘街道深厚的历史资源的挖掘和探索,令人拭目以待。