澎湃之心

袁和平

千里跃进大西南 重点建设模拟堆

《中国近现代技术史》记载:“1965年以后,核潜艇动力研究所在周圣洋、彭士禄、赵仁恺等人领导下,很快拿出动力装置的技术设计方案,并于1969年完成了全部施工图。”

彭士禄回忆:“我们在设计潜艇核动力模拟堆的时候,条件较差,大家最苦恼的有两件事。一是完全没有可供参考的技术资料,二是缺少必要的实验设备和现代化的计算工具,大量的计算工作都主要依靠手工完成,借助台式计算机完成一种方案需要好几个人连续工作一个多月。当时我们主要参考的是国外报刊上的一些照片及零星的相关报道,如苏联“列宁”号核动力破冰船、德国‘奥托汉’号核动力矿砂船和美国‘希平港’核电站。我们凭借着学到手的知识硬是靠自己钻研,终于在1965年7月将核潜艇陆上模拟堆设计方案上报中央专委,并很快获得批准。”

据亲历者讲,正是在这个当口,在715所又出现了要不要建造核潜艇陆上模拟堆的争论。

彭士禄认为核动力装置是研制核潜艇的关键,是一项技术复杂、难度很大的系统工程。为了检验设计的正确性,确保核动力装置的安全可靠运行性能,一般在建造核潜艇之前,需要按艇体舱段的实际大小,先在陆地上建造一座模拟堆,以进行各种模拟试验,同时培训运行和维修人员。

这项争论很快传递到中央高层。聂力在《山高水长——回忆父亲聂荣臻》中写道:

在要不要建造核潜艇陆上模拟堆问题上,也曾有几种不同意见。

一种观点认为:建造1︰1核动力模拟堆装置“花钱太多,不值得”。

以钱三强、彭士禄、赵仁恺为代表的专家们则认为,我们没有反应堆设计和核动力装置试验运行经验,为验证设计、摸索可控核裂变的规律,考验材料设备、培训艇员,这不是任何单项模拟装置能够代替的。美、英、法等国都曾经建有核潜艇陆上模拟堆,不是没有科学道理的。我们这样做,不是盲目照搬外国的做法,而是按科学规律办事。试想,造架飞机,造辆汽车都需要制作一个真实的样品,何况制造核潜艇呢!

父亲和国防科委领导在认真分析两种不同观点的争鸣后,决定采纳二机部建造陆上模拟堆的方案。会后,研制部门根据父亲指示,又进行了深入讨论,并向中央专委和中央军委正式报告,仅用6天时间就得到批准。1965年8月中央专委第11次会议决定,将于1970年建成陸上模拟堆。

《当代中国的核工业》留有权威的记载:

为实现中央专委确定的陆上模拟反应堆于1970年建成的目标,首先要选择和确定潜艇核动力装置设计方案。核动力研究所提出将核动力装置分散布置在堆舱、副机舱、主机舱等3个舱内的布置方案;清华大学核能技术所提出了核动力装置一体化布置方案。经过两个单位科技人员的充分讨论,并听取了钱三强、钱学森等专家和有关工业部门的意见,选定了分散布置方案,并于1965年7月经中央专委批准。随后,原子能研究所充分利用已有条件,很快在堆物理、热工水力、材料元件的辐照、腐蚀等研究试验方面取得了成果,为设计提供了可靠依据。核动力研究所在完成了核动力装置的初步设计后,随即开展了堆芯各系统主要部件的设计工作。

采访中,彭士禄坦率地说:“对于核潜艇,我们从来没搞过,核动力反应堆是什么模样,我们都没有看到过。那时,我们所虽然有个重水反应堆,但那是实验堆,而且体积非常大。用绝缘堆是不成的,别的堆就没有了。所以我们研究要重新搞压水堆,压水了体积就小。在这样的状况下,不搞这个陆上堆,就直接到潜艇上去做实验,那是肯定要搞出问题的。当时对搞不搞陆上堆这个问题,还是有争论的。”

笔者在聆听彭老讲述这段历史时,随手翻阅了《院士风采录·彭士禄简介》,上面有这样几行字:

1963年彭士禄任七院十五所(核动力研究所)副总工程师;1965年转并到核工业部二院二部任副总工程师,1967年6月~1971年6月任核潜艇陆上模拟堆基地副总工程师。

彭士禄说:“当时一定要搞陆上模拟堆,如果不搞模拟堆的话,糊里糊涂就装艇,肯定会出大问题。因为艇体空间很小。你的设备安装、维修、更换都很不方便。如果没有陆上模拟堆实验,就贸然上艇,搞不好会出大问题。有人说,你这胆子怎么就那么大呢?你又没有见过,你怎么就敢搞呢?我说通过前几年的理论研究、反复考虑,原理上我们搞通了,设计理念搞清楚了,设备制造也摸透了。所以,必须要搞但又不能瞎胡搞。”

其实,彭士禄的这种底气源自1962年,从那时起他就已经开始主持潜艇核动力装置的论证和主要设备的前期开发。在此期间,彭士禄还亲自建立了核动力装置静态和动态主参数简易快速计算法,解决了核燃料元件结构等重大技术关键问题。

史料记载,从苏联留学归来,彭士禄就致力于原子能的研究。从二机部到舰艇研究院,从六机部到国防科委,再从715所到909基地,尽管其间隶属关系反复多变,但他统率的那支年轻的科研队伍始终咬定核潜艇动力装置不放松。

黄士鉴回忆:

09工程重新上马,首要问题是是否建陆上模拟堆。因为借鉴国外经验,中国首次研制潜艇核动力装置,在装艇前也应该先建造陆上堆来检验。对陆上模拟堆到底建不建?还是有争论的。有人说既然第一艘艇是试验艇,那就直接建在艇上做试验,岂不更省事更省钱嘛。出发点是“多快好省”!也有人认为,建陆上模拟堆,这样做既会浪费资金又势必拖延进度,不如研制出来直接装艇。但作为研究部门和海军,还是希望先在陆上建,尽量把风险在陆上模拟堆里消除。毕竟我们国家没干过这事儿,设计蓝图总得经过工程转化和实践检验。需要建模拟堆,来发现问题、解决问题;确保安全、降低风险。这是很负责任的态度。特别是以彭士禄为代表的技术人员认为,这是确保核潜艇建造一次成功的唯一途径。经过调查和讨论,大家统一了认识。方案上报中央,中央当即决定要建陆上模拟堆,事实证明中央决定是正确的。后来建陆上堆还是发现了不少问题。这是不可避免的,因为前无古人,中国人过去从未搞过核电嘛!

当时结束了分歧后,又出现了究竟建在何处的争论。尤子平回忆:

陆上模拟堆建在什么地方,也有过争论和看法。有主张在东北地区找隐蔽的山区建。理由是它距离核潜艇总装厂比较近,有利于试验成功后装艇。另一种观点是彭士禄同志为代表的。他从当时中苏关系日趋紧张,中苏中蒙边境陈兵百万的战略高度出发,坚决主张到西南三线地区去建。中央专委批准了这个方案。彭士禄二话没说,带着一个小分队就赶到四川去选点;然后带上200多人到那里去搞建设,那是很艰苦的啊。这种雷厉风行、敢做敢为的气慨,我非常佩服。他不愧是革命先烈的后代!后来陆上模拟堆搞成功了,还有人说风凉话,说他是“拉山头”、“搞派性”。我讲个最实际的问题,陆上模拟堆需要大量的淡水来保证运行。东北地区特别是山区那是淡水资源较缺乏的地方,尤其是冬季封冻后哪里去找水呀!陆上模拟堆的运行肯定要受影响。

于是,一群穿着中山装、扛着测绘仪器的“吃公家饭”的队伍出现在大西南的丘陵地带,彭士禄对此回忆说:

中央专委决定先搞试验型陆上模拟堆,我们所内部对它应该建在何处,也有两种意见。这时已经不是说要搞不搞陆上模拟堆的问题了,而是说在当时的国际环境下,究竟是选择在东北还是在西南建的问题。两种意见争议比较大,有些人说你的陆上堆试验搞成功了,不是还要到海上的潜艇里安装吗?不愿意去西南建。可是他们忽视了一点,那时候中苏关系已有些紧张了,苏联已经开始在中苏、中蒙边境陈兵百万!有的人还要在东北干,这能行吗?到后来(1969年)发生了中苏边境珍宝岛事件,证明我们按照中央决策去做,是正确的。现在告诉你,这不是我个人的意志所能决定的,是毛主席搞大三线建设的重要决策。

史料记载:1964年,根据当时面临的严峻国际环境,为对付可能发生的侵略战争,保卫国家安全和经济建设的顺利进行,中共中央做出了“搞好战略布局,加强三线建设”的战略决策,决定集中力量建设内地,包括军工基础能力的新建项目都要摆在内地。

据《周恩来年谱》记载:1965年3月13日,周恩来约赵尔陆、杨成武、郑汉涛和各大区经委、计委负责人谈“小三线”问题。在听取趙尔陆汇报地方军工会议情况时表示同意所提全国一、二线省要建好21块后方基地的意见,指出国防工业建设要和当地群众、民兵结合起来。在今后的建设中,要注意便利群众这条原则。第三个五年计划,要照顾“小三线”,用15年把全国体系搞起来,布局搞好。此后,中央批准了《关于国防工业在二、三线地区新建项目布局方案的报告》。此后,以国防科技工业为主的三线建设全面展开。

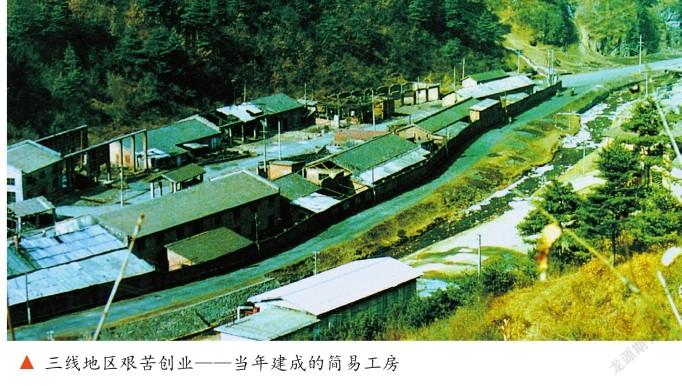

在中国工程院院士张金麟的记忆中,1966年的那个冬季特别地冷。套用当时轰轰烈烈展开的“文化大革命”的话语来讲,那是“触及灵魂的冷”。那时真是“摸着石头过河”!彭士禄带领我们到四川去选点,条件非常艰苦。我们最终选择了蜀水河畔、青鹫峰下安营扎寨,开始了当地农家都不甚了解的“水利勘察”。因为他们租用的民舍门前挂了块“水利部水电研究所”的牌子。在这支队伍里到处都闪动着彭士禄的身影。但他们还只是打前站的“急先锋”。

没过多久,从北京西直门开往西南的长长铁路线上,从上海杨浦码头开往东北海岛的跨海轮船上,年轻的核潜艇建造者们怀揣壮志、青春勃发,他们将要开创的事业已经与这个国家的前途紧密相连,与这个民族的命运息息相关。迎接他们的是响应毛主席号召的无上政治荣誉,但相比于北京和上海,不管是在建造核动力堆的西南大山深处,还是在核潜艇总体设计所、总装厂的东北荒凉海岛上,艰苦的生活条件大大超出了他们的想像。

彭士禄回忆:

搞陆上模拟堆也是困难重重,因为当时谁也没有搞过,是“摸着石头过河”!后来我到四川去选点,带了200多人去那儿搞了个实验基地,建了陆上模拟堆。

这到四川去选点呢,也是非常艰难的。除了贯彻毛主席搞三线建设的思想外,最重要的是要选准符合反应堆建设基础标准的地址。譬如,得靠山近水,核反应堆得大量用水呀!试验堆选址得地质坚固啊,有一大堆条件,不是有人说的想当然。有人甚至开玩笑,说是我彭士禄走不动了就定了那个地方,完全是瞎说!当时这是个绝密项目,有省里的地质专家,有军队搞测绘的同志;我们走山道进去,翻过几座山,我都记不清了。也选择了好几个方位进行比较。后来我们选了叫“一号点”的基地,山形像个锅底,四面到处是山,就只有一条道通进去。在那里面做什么样的实验堆都可以。总体布局分两个基地:一号基地是个丘陵地带,没什么特别大的山;还有个“二号点”。它就在江河的旁边,在那儿也搞了个实验基地。保障陆上堆运行后大量用水。那时候确定选点后向中央专委报了方案,我在上面有郑重的签字。中央很快就批准了。

那时我们去四川选点,期望值很高。首先必须得隐蔽、得靠山有水,还要有交通条件来保证设备的运输。那几天连续看了好几个地方,都是早上出发,沿着山道或干脆爬到没有路的山顶上选点。觉得那里合适,又从山顶下来,实地勘测。经过比较,最后确定一号基地和二号基地;生活区在后面,靠铁路旁边。现在仍有一条山道翻过丘陵可以通过去,到达这个像锅底的实验基地。但是生活区就是生活区,实验区就是实验区,是截然分开的。到后来工作忙起来往往不能回生活区,基本就在实验现场住着。

当时的原则是先生产、后生活,同时还有个抢时间、抢进度问题。后来生活区也陆续建起来了。家属都从北京等大城市搬过去了。生活区与生产区隔着个小山包,大约隔30千米远,如果要抄近道就得翻山。至于生活区,家属们住的那全是“干打垒”的宿舍,就是用江边的鹅卵石当砖,拌泥沙、水泥垒起来的。

毕业于哈尔滨军事工程学院原子系舰艇核动力装置专业的刘聚奎,1962年到北京的十五所任技术员。据他回忆:

1969年,我和许多热血澎湃的年轻科研人员一起,从北京只身来到了群山环绕的工程建设工地。从大城市来到山沟,首先要过的是“生活关”。物资匮乏不说,最让人烦恼的是水和路。那时家家都备有明矾和水缸(或水桶),主要就是为了沉淀和贮存一些饮用水,其他用水只好将就。有一次我用浑浊的水洗完澡,皮肤严重过敏,浑身起满了红疙瘩,痒了10多天,至今难忘。四川雨水多,当时感觉天好像就从没晴过。有时一下起雨来,十天半月也不停。路本来就不好,雨水一泡,就成了大片大片的泥浆。我们穿的高帮雨靴经常是湿了干,干了又湿,有时实在是湿得没法穿,就在鞋里面垫上些棉絮或者干稻草。但就是在那样艰难困苦的恶劣环境下,没有一个人想到过当逃兵,没有一个人想到过讲条件、讲报酬,一心想到的就是把工作做好,把我们共同的事业干好。

“当时为了建196反应堆,大部队专门从北京迁到这里来,大概是1969年6月。进909工区的时候,搞试验设施的现场条件非常艰苦,房子是‘干打垒’的。房顶盖的瓦片都是透亮的,一下雨,瓦片之间的缝溅的水下面躺着人全能感觉到。”黄士鉴如此说。

彭士禄说:“当时那地方很穷的,条件很艰苦。吃的粮食定量27斤,菜能买到,肉和油荤就很少了。当时国家困难,大伙儿都吃不饱,还有些人浮肿,但是很快就过去了。虽然物质条件不好,可大家都有干劲儿,为了祖国要把核潜艇给搞出来。毛主席说了‘核潜艇一万年也要搞出来’嘛,那我们就讲‘一万年太久,只争朝夕’。所以,得一鼓作气在那里搞。现在回忆起来,我们过去的知识分子,我感到很可贵,很听党的话。那时候管知识分子叫‘臭老九’,因为我们就是搞‘09工程’的,所以也就自称‘臭老九’。‘臭老九’多可爱啊!挺听党的话,大家为了国家,一定要把核潜艇搞出来。我们感到这辈子能参加这样的工作,内心里有光荣感。能够搞这么个尖端工程,感到很幸运。条件再苦,我们咬着牙挺过来了。”

尤子平说:“我讲核潜艇总体设计与核动力的分工从715所成立时就长期没解决好,主要是管理体制归属,老是变来变去。一段时间是隶属七院领导,过段时间又划归二机部,开始没解决倒不要紧。但到了初步设计阶段,我们必须过关。两方面还没统一意见。主要是因为搞核动力的同志,对潜艇、艇型的概念不是很清楚。核动力说到底,它就是舰艇上的如柴油机、燃气轮机相类似的驱动力嘛;特殊的是带‘核’。所以我们在总体设计上,必须把它与其他装置统筹考虑才行。我给他们讲潜艇结构原理,开始他们听不进去。那时候任务逼得也紧。他说:‘你干嘛呀?到时候我把它搞好了交你,装上艇不就完事了嘛。’我说:‘从总体设计开始,就要通盘考虑。你搞好了交给我,我又不是仓库,把这些东西码放进去就行了。核潜艇、水面舰艇,它就像个人一样,有心脏、有脾胃,五脏六腑都有明确的位置,肝与胆与胃要有沟通,才能保证功能正常发挥、互相兼容、各司其职。’领导机关也做了工作,进行协调。这里面彭士禄的功劳最大,开始他想把196反应堆放进三个舱里就行了。到搞施工时才发觉我们说得有道理。”

尤子平回忆:

陆上模拟潜艇的耐压壳体,包括后来核反应堆在潜艇中的舱段,都是由核潜艇总体研究所设计。当初留给核反应堆的舱室是三段,但具体的布局要求、与其他舱段联结成有机整体的技术指标都没有出来。这时,彭士禄很急,他总讲要“只争朝夕”。于是,他先带了队伍去四川,搞土建工程设计;进展到一定阶段后,他发现不对了。没有核潜艇各舱段具体的布局要求,没有与其他舱段联结成有机整体的技术指标及其他要求,我搞出个陆上模拟堆最终上不了艇,那不是“瞎折腾”吗?他马上返回来,找到我承认“错误”,说自己对军舰潜艇完全是外行,非常坦诚。这是令我感到佩服的地方。在核动力分工问题上,彭士禄同志顾全大局,决心搞联合设计。通过搞联合设计,把“09工程”大大的推进一步。我们那时是“连轴转”、加班加点,用了非常短的时间把反应堆舱段的设计图纸给搞出来,沒有拖土建的后腿。后来我又多次到四川,到现场与他们一起干。

尤子平回忆至此,很动感情地对笔者说:

彭士禄顾全大局,恳切地说,过了(1967)年底我带100多人亲自到渤海岛去搞联合设计。果然,(1968)年初他就带着100多人到了渤海岛。和我们做联合设计,铆足劲,完成了陆上模拟堆工程设计及196反应堆进艇的整体技术设计。把技术状态也固化下来,许多问题怎么解决也有了方向。大家都协调好了,技术设计一完成,等待审查通过,等于“09”的技术状态、技术前景就明朗了。老彭这位革命先烈后代,胸襟是非常开阔的,能够顾全大局。技术面前平等相待。我认为这件事情当时不是他点头、拍板,结局会大不一样。后来,我们也去196反应堆现场,看到我们设计的模拟堆艇体舱就摆那里,表明彭士禄尊重科学。他的工装裤兜里总是揣着毛主席的《矛盾论》、《实践论》。那他是真学,真用它来指导工作,绝对不是摆摆样子。

“当时的各种争论实在太多了。我常常对研制人员说,不要吵,做实验,用数据讲话,最后,我来签字。对了,成了,功劳就归大家;错了,我来负责。”彭士禄毫不掩饰地讲述,说他当时有两个外号——一个叫“彭大胆”,一个叫“彭拍板”。他认为在技术问题上要敢于负责,凡事有七分把握就可以“拍”,余下的三分通过实践去解决。时间就是生命,不能因为害怕拍错了就缩手缩脚,搞些无休止的争论;不能什么事都推给上面去决定,优柔寡断,怕负责任,如果那样势必影响整个工程建设。

曾任某大型船厂厂长的贺荣光回忆:

第一艘核潜艇的总设计师,是彭士禄。若说真正的“核潜艇之父”,我认为就是彭士禄,我那时在电工分厂,对他印象为啥这么深呢?因为,当年在现场,彭士禄这个人敢拍板;另外他还有一层关系,他是革命先烈的后代,“根红苗正”,他说话大家还听,有关部门虽然嘟嘟囔囔的,对他有意见。但是出了问题呢,总得有人出面,总得有人拍板。彭士禄在工作中胆大心细,对难缠的问题常常快刀斩乱麻,好多“板”都是他拍的。

对于贺荣光讲的“核潜艇之父”这样的称谓,彭士禄非常谦虚地推辞说:“我只是有幸在中国核潜艇开始研制之初就参加了全过程,到搞‘文化大革命’时‘老虎’(指被错误批判的技术权威)们都被赶下山了,只好让‘猴子’称王,我也就被抬上‘总师’的宝座,就这样做了些事。我坚决不同意用‘核潜艇之父’这样的名号称呼我,我认为中国核潜艇研制成功,决不是一两个人的作用所能及的。而是上百个科学家、工程技术人员和成千上万的工人师傅、管理干部,还有解放军指战员共同努力的结晶。”

张金麟回忆说:“陆上模拟反应堆及整个核动力装置,在彭士禄和赵仁恺的领导下,由核动力研究所负责设计;二机部则负责设备、材料的供应和建造工作。在反应堆进入扩初设计阶段,为了保证设备在3个动力舱中的布置能满足核潜艇总体尺寸的要求,又能为设备设计、制造提供确切的尺度和安装要求,从1965年10月开始制作核动力装置1﹕1的模型。模型为陆上模拟堆的施工设计起了重要作用,使得某些关键项目,如反应堆的一次、二次屏蔽,一回路高温、高压、应力管道的布置,高温、高压设备和应力管道的支座与定位支架等,能与艇用核动力装置取得一致。”

二机部第二设计院负责的土建工程设计进展也很快。一机部、二机部、六机部、冶金部等所属单位的设备、材料试制工作也加快了步伐。1965年下半年,施工、設计和科研人员进入模式堆建设工地,开始工程建设。

对于“文革”带来的冲击,即便是革命先烈的后代,彭士禄也是难于幸免的。

彭士禄回忆:那时,虽然政治运动搞得很厉害,但军管会总体上还不错,我们的精力都投在“09工程”上,所以对“文革”也就是应付一下。那时候我是副总工程师,又在苏联留过学,自然也在被批判之列。给我戴个帽子“反动学术权威”。我们愿意戴这个叫“臭老九”的帽子,我们干的就是“09工程”嘛!对“文革”冲击呢,我这个人总是傻呵呵的,无忧无愁。你要批判的话,就批一下子嘛。对不对?因为我对同志们都很好,从来不整人。尽管我是老“运动员”了,心想批完之后还得落实政策,所以没有啥事。那时候赵仁恺和我们在一起。他的思想包袱很大,总是被批斗对象。赵仁恺是解放前中央大学毕业的,是学机械的。这个人很聪明,也很能干。当然他也有个“包袱”,是地主家庭出身。旧社会不是富裕家庭能读得起大学吗?所以老是批斗他。可我们的关系很好,有人要批斗他,我就说你跟我出差去。实际上是把他保护起来。

史料记载:为了加快工程建设,国防科委、国防工办决定加强和健全陆上模拟堆建设指挥部,由二机部何谦(曾任周恩来秘书)任指挥长、七院张志信任政治委员,统一领导陆上模拟堆的建设工作。二机部从机关抽调了一批技术骨干,加强施工现场的组织管理;从其他工地抽调精干的建筑队伍,增强现场的施工力量。七院核动力所组成了有100余名设计人员参加的设计队到719所,共同完成陆上模拟堆的施工设计和首艇核动力装置的技术设计。同时,七院决定由彭士禄负责核潜艇工程和陆上模拟堆设计的技术抓总,赵仁恺负责陆上模拟堆工程主厂房工艺设计和土建设计抓总,符德番负责陆上模拟堆工程建造中的生产准备、调试和建成后的运行管理工作,并派出以夏桐为组长的工作组,协助指挥部协调处理工程建设中的技术问题。核动力研究所800余名科技人员,从北京搬到三线地区的核反应堆研究设计基地,参加设备安装、调试,并及早开展启堆前的各项试验工作。此外,还增建了1∶1零功率试验装置和核动力装置控制系统联合调试试验室,以进行全尺寸的物理试验等一系列研究工作。在模式堆安装调试过程中,设计、试验、运行人员联合开展设计复查,发现并解决了反应堆总剩余反应性偏大等一系列重大技术问题,确保了工程质量。

在施工现场的8000名军民怀着为建设现代化国防作贡献的光荣感和责任感,战胜了施工现场窄小、炎热多雨等困难,加快了工程进度。二机部西南第七建筑工程处和二六公司三工区都提前完成了主厂房封顶和供水隧道的施工任务。经过一年多的艰苦奋斗,陆上模拟堆的土建工程于1969年底基本完成。

承担主设备密封泵、蒸发器制造任务的沈阳水泵厂、哈尔滨电机厂和上海锅炉厂,都组织技术力量到施工现场处理设备安装中的问题。经过4个多月的艰苦努力,陆上模式堆的设备安装于1970年4月底提前完工,质量考核为优良。

黄士鉴回忆:“陆上模式堆从土方开始建,到满功率发电才40个月!40个月的惊人速度,三年多一点时间。而且真是白手起家开始干,40个月建成。在那样艰苦的条件下,的确是个奇迹!”

(作者为国家国防科技工业局直属机关党委原巡视员)