苏州的味道,鲜糯美咸

吴婧茸

苏州,一座自带沉淀与变迁文化特质的城市,在2500多年的历史长河中,历久弥新,魅力十足。

而今看来,新兴的开发区包裹着典雅的古城区,苏州城本身就像一块口味丰富的点心。

生活的多番滋味演绎着千姿百态的生活,一座城市味蕾的变化也折射出城市的变迁。

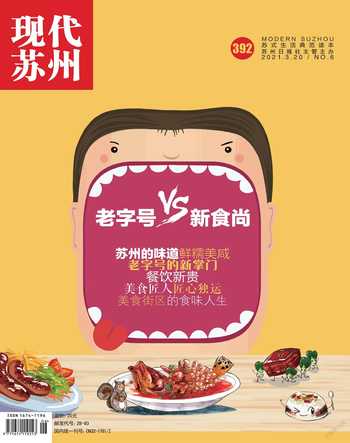

本期特别策划《老字号VS新食尚》专题报道,通过对话美食大咖和珍馐古籍,走访老字号店铺和新潮餐厅,穿越日夜、菜系和街区的维度,看看在这座姑苏城里,藏着多少古老的、新潮的、原生的、外来的滋味,那些纵横交错的美食街区中,又上演着多少酸甜苦辣的变迁故事。王娇蓉

苏州这个人文荟萃的地方,自古以来就是达官贵人退隐的富土,精致风雅,有钱有闲,懂吃会吃。

苏州人的吃着实是讲究的,而苏州的美食也使苏州人变得更生活化和艺术化。

不同人眼中有不同的苏州味道,或鲜、或糯、或美、或咸。

本刊编辑部特邀以下四位苏州美食专家,凝练出他们眼中的“苏州味”,分享与众不同的苏州美食文化见地......

沙佩智:苏州民俗学会饮食文化研究会秘书长,苏州吴门人家饮食文化有限公司董事长,致力于苏州织造官府菜的传承,与故宫博物院专家共同复原了康熙58年册封琉球国国王的册封宴。

老凡:美食作家,著有《品味 口感苏州·小吃记》《品味 口感苏州·饮食经》《传奇唐伯虎》等。

刘憬苓:GeoFood创始人、资深美食文化研究者、曾担任知名美食杂志《Wine & Dine》执行主编,并为多家知名美食及生活方式读物撰写专栏。

金洪男:苏州善正鑫木(新梅华)餐饮管理有限公司总经理,苏州市美协会员,阳羡老藤花馆吴冠南先生入室弟子,中烹协总厨委常务副主席,江苏省烹饪协会副会长,苏州市烹饪协会会长。

刘憬苓:苏州人对于“时鲜”的喜爱是成系统的

金洪男:“糯”里有苏州鱼米之乡的甜味

沙佩智:苏州味道在本味中富于变化

老凡:苏帮菜“入口甜,收口咸”

问:如果用一种味道来描述您心目中的苏州美食,您会选择哪种味道?请说一说您的理解。

刘憬苓:在我心目中,应该是“鲜”。我认为苏州人对于“时鲜”的喜爱是成系统,讲时令,甚至是分部位的。苏州话里有个词叫“鲜极”,老苏州吃到鲜美的食物,会由衷地说一句“真个鲜极个!”一方面,苏州人对于生鲜的要求一直是几乎严苛的,我以前在苏州生活时就发现,邻居的阿姨阿婆们每一天无论刮风下雨,几乎都是要上一次菜场的,为的就是每日吃到新鲜的活鱼活虾。

真正会吃的苏州人对于超市、网购并不是很“感冒”,因为买不到“活蹦乱跳”的东西,苏州人可是会为了吃“鲜活”,把鱼、黄鳝、甲鱼、小龙虾等养在家里,要吃的时候现杀现烹。另一方面,苏州人对时令美食的把控也相当准确,什么时候吃什么,一定要吃最“新鲜”的,过了时间,哪怕只是过了一天,就不“鲜”了,对于苏州人来说,就称不上优秀了。

金洪男:我会选择“糯”这个味道。因为“甜酸苦辣”是味觉感受,而“糯”是精神范筹层面。苏州话是糯糯的,而且“糯”里有苏州鱼米之乡的甜味,这种“糯”不仅仅是味道的,也落实到了精神层面。

沙佩智:苏州菜的口味极致调和且味美,让食材各自体现其本味,不一样的菜肴富于变化。

食材本身都具有两面性,《吕氏春秋·本味篇》里说“水居者腥,肉食者臊、草食者膻”, 苏州菜厨艺首先做的就是“灭腥、去臊、除膻”。所谓“治大国若烹小鲜” ,“治”掉负面之浊,去掉食材负面之味,食材本身的美味就凸显出来了,再加上苏州厨师富于艺术性的烹调处理,更能创造出味觉丰富,口感调和,富有层次感的菜品。如听昆曲一样有“词头词腹词末”,菜肴入口浅层味道突出,咀嚼过程中口感丰满,咽离口腔后还有余味。

老凡:我们普遍理解的苏州味道都是偏甜的,事实上苏州美食的“甜”和糖的“甜”不是一个概念,并非刻意要追求甜的口感。苏州人选用的食材较为新鲜,口味清淡,糖是用来提鲜的。所以苏帮菜“入口甜,收口咸”,我们的甜点和咸点(的品类)也不分伯仲。

金洪男:鸡头米虾仁体现待客之道

刘憬苓:鲃肺汤讲究“置、赏、品、味”

沙佩智:樱桃肉让人赞不绝口

老凡:肥肉软糯,还有点硬香

问:请推荐您心目中最经典或最喜欢的一道菜。

金洪男:我认为是鸡头米虾仁。因为近几年来,国外一些米其林餐厅,还有苏州和上海一些高级餐厅全都引进了鸡头米作为食材。这种现象说明了苏州鸡头米作为食材“走出去”。虾仁有“欢迎”的意思,把这道菜作为第一道菜去欢迎来苏的客人,体现了苏州人的待客之道,彰显出苏州城市的开放包容。

刘憬苓:哇,真的很多啊!太难抉择了。一定要说的话,我个人比较倾向于传统名菜鲃肺汤吧。老苏州有这么一首诗:“老桂花开十里香,看花走遍太湖旁。归舟木渎尤堪记,多谢石家鲃肺汤。”鲃肺汤的吃法也是有讲究的,叫“冷肝热汤”,有四個步骤,叫“置、赏、品、味”。“置”就是把鱼肝取出,让它冷却,冷却时会出现小气泡,其实那是鱼肝油在渗出来。观察它鱼肝油渗出来的过程,叫“赏”,是一个欣赏的过程。然后等鱼肝冷却以后,只能抿,不能咬,这是一个品的过程。最后趁着鱼肝的回味,把鱼汤喝下去,这叫“置赏品味”。

沙佩智:我最推荐的菜是樱桃肉,它比较能体现苏州菜厨艺的特点。猪肉是最普通不过的食材,但通过苏州厨师的烹调,可去臊除膻,不但能做到入口而化,而且肥而不腻、瘦而不柴。现在用高压锅,不到一小时肉就可做到入口而化了,但要做到肥而不腻就必须低温烹制,下七八个小时功夫,才能使肥肉中的脂肪溶出。我碰到很多不喜肉食的人,尝过樱桃肉以后也是赞不绝口。此外,樱桃肉里面用到一味调料——红曲,红曲霉可抑制胆固醇合成,长期食用甚至能起到降糖降脂、抗癌抗炎、预防老年痴呆的作用,这也是受了吴门医派养身、防病思想的影响。

老凡:好吃的东西太多了,个人偏爱家常菜。要说最喜欢吃的,蒸咸肉算一道,蒸得恰到火候的时候,肥肉除了软糯,还有点硬香,又鲜。这个季节,凉拌香椿头也很好吃。

老凡:新聚丰坚持做传统苏帮菜

刘憬苓:珍珠饭店低调但是给人惊喜

金洪男:江南雅厨致力于追求苏州东方审美

沙佩智:吴门人家保留了苏州织造府官厨老法厨艺

问:如果请您为亲戚朋友推荐一家店,您会推荐哪家?为什么?

老凡:外地朋友来,我会推荐新聚丰,它算是坚持做传统苏帮菜比较彻底的。朋友聚会的话,苏城家宴是个不错的选择,虽然很多手法都是改良过的,但抓住了苏帮菜的基本味道。

刘憬苓:珍珠饭店。这是我来苏州以后,朋友带我吃的第一家苏帮菜餐厅,也是我对苏州美食的初印象,我很喜欢。“珍珠弄里有珍珠”,珍珠饭店藏在观前街一条叫珍珠巷的小弄堂里,是犄角旮旯的好味道,低调但是给人惊喜。珍珠饭店门面不大也不起眼,内在却精致干净。

据说这家饭店在苏州已经开了30多年。在老苏州的心中,它就像透着烟火气息的邻家饭堂。有氛围,有美食,有情怀。珍珠饭店的菜多为老式苏州菜,用料讲究,口味地道,符合苏帮菜食材新鲜,烹饪精细的传统。这里一道小小的金花菜炒蚌肉都能卖成招牌,金花菜的嫩,蚌肉的鲜,交织在一起,味清而不失其鲜,味浓而不压其韵,鲜得眉毛都没啦!

金洪男:我推荐江南雅厨。江南雅厨刚刚入围2021年黑珍珠餐厅,这相当于跻身中国米其林餐厅之列。选评“黑珍珠”需要讲究餐厅的文化性、传承性和创新性,而这些,江南雅厨都符合。

江南雅厨有标识感。客人一踏入江南雅厨,就能感受到苏州的气息。我们还把苏州的评弹、昆曲、书画放入餐厅。江南雅厨还具有传承性。鸡头米奶酪是我们的一款创新菜式,极具传承意义。奶酪属于西餐范畴,再加入我们中式的一些元素,融合创新后诞生的鸡头米奶酪十分符合现代人的口味。

西餐的装盆和西方的理念,我们都会借鉴。借鉴的同时我们也注意融合贯通,使之具有苏州东方审美。有时候我们讲的苏州味道,我认为苏州味道不光光是菜,还包括餐厅的装修、设计、人文以及店主和厨师的行为,这些都是苏州味道。

沙佩智:史俊生师傅是苏州织造府官厨的第四代传承人,直至2018年逝世前,他在吴门人家传艺了16年,这16年里,他不仅把毕生的经验传授了下来,还把许多珍贵教材、笔记全部留给了吴门人家。所以我推荐吴门人家,因为它不仅是我和所有员工的心血结晶,也是史俊生师傅毕生心血的结晶,更是保留了苏州织造府官厨老法厨艺的博物馆。

沙佩智:最喜欢春季蚕豆的鲜嫩

金洪男:享受秋天里大自然和食材的恩赐

刘憬苓:对得起苏州的春天

老凡:在丰收的季节里从容地吃

问:苏州人对于苏州美食的追求,很重要的一个特点是不时不食。如果结合食材与苏州美食,您最喜欢哪个时令?

沙佩智:《论语·乡党》中共有八个“不食”,苏州饮食文化经历二千多年发展,已远远超越这八个不食了。我小的时候物资匮乏,但每到立秋,父亲都会想办法让家里人吃上西瓜,因为“六月瓜养命”,而秋后天气转凉,就不宜再吃西瓜了,这就是我们生活中的“不时不食”,也是苏州人以食养生的一小部分。

苏州物产丰饶,加之苏州厨艺把普通的食材做到极致用心,一年四季都是养人的好时节。非要作个选择的话,我最喜欢春季,一是因为我个人很爱吃蚕豆,而苏州人讲究在蚕豆生成淀粉之前吃它,因为此时的蚕豆口感鲜嫩,表皮中的涩味老法说起来是补的;二是苏州人有“有芽三分补”之说,指植物在初次代谢时能量最大,春天,植物受天地之精华,日月之能量的时间最长,补益养生的效果也最佳。

金洪男:我喜欢秋天。第一个原因是秋天体现了苏州人的不时不食。为什么苏州人讲不时不食,我感觉因为苏州以前文人多,比较温雅。不时不食保持了食材的原味,也是对大自然和食材的尊重。第二个原因是秋天是丰收的季节,所以秋天来苏州的人也特别多。而且只有秋天有鸡头米和大闸蟹,这两种食材在国际上都是有影响力的。只是苏州没有顶级的蟹宴,不过明年我们会做蟹宴这个项目。

刘憬苓:根据爱吃的食物来选,我想应该是“清明”这个时令。再过些时间,我最爱吃的塘鳢鱼就要上市了,塘鳢鱼可以说是苏州春季餐桌上的奢侈品了。无论是煎之、煮之、蒸之,都是人间美味。还有最近时鲜的香椿头、马兰头、枸杞头,这些清明时节的“黄金蔬菜”,不来上一口都对不起苏州的春天。

老凡:秋天,那是丰收的季节,水产丰富,有鲈鱼、螃蟹,到了深秋可以吃大青鱼。而且秋天的食材比春天更成熟和肥美,春天是尝鲜,很多本地时令菜吃一星期左右就没了,秋天则吃得比较从容。不过“不时不食”并非追求时髦,而是在这个时段吃这个东西最好。过去,受限于种植方式和物流条件,所以一些食物只能在特定的时节吃到。现在随着农业技术和物流的发展,把时令菜的时长拉长了(所谓的不时不食的理念也没有必要太過强调了)。

刘憬苓:“魂牵梦萦”的美味与记忆

金洪男:雅气、贵气和鲜气

沙佩智:苏州美食文化蕴含深刻的养生思想

老凡:苏州美食有文化的衬托和渲染

问:您认为苏州美食文化最大的特点或魅力体现在哪些方面?

刘憬苓:要说苏州美食最大的魅力我认为是“魂牵梦萦”,通俗一些,就是“勾人”。箸筷间蕴含的不仅是美味,更是苏州人对家乡的记忆。据我了解,苏州本地人很少有去别的城市打拼的,他们也很少出远门。都说苏州人性格安逸特别恋家,在我看来,这恋家很大一部分原因便是“食物”的吸引力。

我记得我有一个苏州的朋友,说好了要去国外游学半年,可是不满一个月便吵着要回来了,他说自己快要疯了,舌头长时间吃不到鲜味,特别牵记家里的一碗白煮河虾,无论如何都要飞回家,不然味蕾就要废了。

金洪男:我认为分别是雅气、贵气和鲜气。雅气,指的是吃饭环境的风雅。贵气,指的是苏州菜讲究时令的精致。以前的老苏人下河抓鱼后直接炖掉,这就是对食材的讲究。鲜气,“鲜”不单单指的是苏州美食甜、酸、辣、糯这些原材料的味道,也体现了苏州菜的精神层面。而代表雅气、贵气、仙气的招牌菜品分别是燕窝鸡粥、蟹黄三秃和鱼羊鲜。

沙佩智:《黄帝内经》中有云:“圣人不治已病,治未病”这是中国人独有的养生思想——在尚未生病时做保养,防病于未然。苏州的吴门医派自唐代就开始兴盛,且有儒医美誉。范仲淹创办府学时,为家乡读书人留下了“不为良相即为良医”的人生训诫,此后,苏州儒士习医形成了一种风尚,许多读书人都会开方子。而深受文人影响的苏州美食文化也蕴含了深刻的养生思想。

以饮品为例,我一直对儿时的一项夏令饮品——青蒿茶念念不忘,这种有着清苦香气的茶饮,随着生活水平的提高日渐消失,直到屠呦呦教授凭借青蒿素的研究夺得诺贝尔奖,才又回到人们视野。此类苏州饮食习惯与现代医药学发现不谋而合的事例不胜枚举,也体现了苏州美食能够“治未病”的特点。

老凡:苏州美食有文化的衬托和渲染。今人不知古人味,三百年前的菜到底是什么味道,谁也不知道。苏州人文积淀比较深厚,有大量文人用文字记载美食。而且,代代流传,从明清到明朝,再到民国以后,苏州美食文化延续性很好,几乎没有断层,苏式菜肴和点心的历史脉络通过文字被延续了下来。颇有趣的是,苏州美食还具有故事性,例如乾隆皇帝吃过松鼠鲑鱼、枫镇大肉面、奥灶面。评弹走街串巷,演绎了很多与美食相关的故事。这也能折射出饮食文化在苏州有着深厚的群众基础。

金洪男:在融合借鉴中体现苏州的东方审美

刘憬苓:“一城一味”非“苏州莫属”

沙佩智:苏州的美食与美食文化孕育出苏州的特色文化

老凡:去饭店吃的是厨师的手艺

问:关于苏州美食与美食文化,您还有哪些独到的见地与理解可以与我们分享一下吗?

金洪男:苏州菜要“走出去”,我认为要把文化放在首位。苏工和做菜其实是一脉相承的,都讲究精细。习近平总书记讲过,美好社会要往上面走,同样的,苏州菜也要把它做一个标杆。包括我曾经和一些老师讨论苏式面,他们认为苏式面属于老百姓层面的食物,但我认为苏式面可以发扬得更好,这是一种对美食的敬畏,这样才会引领苏州美食文化的发展。今年我们即将成立的“江南文化·苏州菜”品牌,目的也是让苏州菜“走出去”。

苏州的餐饮美食氛围总体比一般城市好。虽然跟北上广有差距,但是苏州的餐饮美食跟苏州的人流是搭配的,因为苏州高端的人才比较少,所以苏州的人均餐标也不是很高。同时苏州没有高级的原料,服务相对没那么好,无法支撑苏州的人均餐标消费需求。

想以更高标准做苏州菜,就要靠文化去沟通。比如虾仁采取了全手工剥的方式,那么我们就需要宣传手工这种方式,通过文化口子各方面宣传以后,消费者才会了解手工虾仁与普通虾仁的区别。如今在信息高速发展的新时代,我认为做好苏州菜最核心的就是传承、学习和创新。创新不是全盘否定,而是要在融合借鉴中体现苏州的东方审美。

刘憬苓:美食也是地理风味、人文传承和群体记忆的传承载体,就像苏帮菜,箸筷间蕴含的不仅有苏州人对家乡的回忆,也有初访者对苏城的第一印象。美食文化是地方文化的呈现和衍生,不仅表现在入口后的咸淡,更表现在其背后的设计构思和理念。此外,美食蕴含的还有包容,从传统工艺、口味的传承,到现代新技术和各地食材的融合;美食在时代的不断前进中发展、更新,构成如今的苏州城市新記忆。

我认为美食的传播离不开文化与符号,甚至与城市特征联系紧密。苏州的老字号有得天独厚的优势,希望在新的美食文化融合中,能分离出大雅的高度和便于传播且富于流行元素的标志性产品,借助苏州本身的底蕴与文化,在老饕和年轻消费者中都重新巩固自己的地位。

我也希望未来的苏州餐厅可以以美食打造苏州定制,做出贴合“一城一味”的感觉,也就是“非苏州莫属”的那种度身定制感,在纵深里可以品味姑苏的韵味,在市场上也可以收获“俗世”的成功。

沙佩智:苏州的吴门医派、苏州的文人,赋予了苏州美食以艺术性、文学性和养生保健的科学性,而苏州市民阶层则在长久的生活中总结智慧,给予了其尊重时令、尊重食材、细腻极致的特点。苏州的美食,让苏州人的生活变得艺术化,艺术变得生活化。

美食是保留时间最短的艺术品,其产生就是为了消灭,烹制出来就是为了吃掉,那儒家思想为什么要提倡“食不厌精,脍不厌细”呢?因为食物是每个人每天都必须相遇的东西,所以儒家思想就从饮食培养人的审美能力、审美习惯和审美情趣,这样做任何东西都会细腻有美感。

举个例子,苏州人烧一碗糖粥,要经十几道工序,每一粒豆皮都要去掉,使口感细腻柔和;糖要加红糖和冰糖,使味觉鲜美香甜;最后还要加点桂花增香——这也是开启我创业经历的那碗糖粥的由来。可以说,苏州的美食与美食文化不仅造就了苏州人的生活,而且孕育出了苏州的特色文化。

老凡:很多人追求性价比,其实真的是一分价钱一分货,农贸市场不缺鸡鸭鱼肉,但我们去饭店吃的就是厨师的手艺(饭店所具有的特色味道,而不单单是食材的价格或通常意义的“成本”)。