敦煌变文中的大众教化

黑晓佛

变文讲唱的主体与受众

变文,根据其内容的不同,其讲唱的主体亦有不同。一般而言,佛教类作品的讲唱主体多为僧尼,如唐代最负盛名的俗讲僧文溆以及文籍中记载的海岸、体虚、齐高、光影等。P.3051《频婆娑罗王后宫彩女功德意供养塔生天因缘变》卷末有一段文字:

佛法宽广,济度无涯,至心求道,无不获果。但保宣空门薄艺,梵宇荒才,经教不便(辨)于根源,论典罔知于底漠(谟)。辄陈短见,缀秘密之因由;不惧羞惭,缉甚深之缘喻。

由“空门”二字可知,“保宣”当是僧人。王重民先生研究认为,“保宣”就是此变文的作者。

道教变文的表演主体与佛教变文相似,其主要为佛道教徒。通过韩愈《华山女》诗可知,除了僧讲俗讲之外,道士(道姑)也参与其中。敦煌变文中的《庐山远公话》即为道教俗讲的代表。

历史故事、民间故事则多由民间艺人演说。如吉师老《看蜀女转昭君变》、李贺《许公子郑姬歌》、王建《观蛮妓》、李远《转变人》等所载看,其演说主体主要为民间艺人,且多为女性艺人。

变文讲唱面对的对象主要有宫廷、文人和广大民众三个受众群体。目前所见关于变文(转变)的较早的文献就来自于宫廷。后来逐渐在社会上广为演出并为文人士子及普通民众所熟悉。这从一些唐人诗句中可窥其一二,如《赠常州院僧》:

一住毗陵寺,师应只信缘。院贫人施食,宿静今窥禅。古磬声难尽,秋灯色更鲜。但闻开讲日,湖上少鱼船。

又,《听僧云端讲经》诗云:

无生深旨诚难解,唯是师官得正真。远近持齐来谛听,酒坊鱼市尽无人。

姚合的两首诗反映了俗讲在地方受欢迎的情形。再如贯休的《蜀王入大慈寺听讲》:

木铎声中天降福,景星光里地无灾。百千民拥听经座,始见重天社稷才……

另,僧圆照《贞元新定释教目录》载:

永泰元年九月十七日,高品李希逸奉敕:应先西明寺百座法师大德。并赴资圣寺佛殿为国转经行道。其资圣寺百座法师良贲五十座。依前讲说仁王般若护国密严等经普及苍生。其京城诸寺观僧道等并二时于当处转经行道。仍令三纲差了事僧专知捡校。务在精修不得疏怠。尔时两街大德百座法师准敕咸皆萃资圣寺。二时讲唱两上转经行道。午时及与日暮。供设音乐无易。于初夜后夜悉集大讲堂内。齐声称念摩诃般若波罗蜜多。为国为家愿无忧惧。京城寺观转念亦然。

据上可知,当时(“永泰”为唐代宗李豫年号,“永泰元年即公元765年”)俗讲(或变文)的听众全是世俗大众。唐人赵璘《因话录》有云:“不逞之徒,转相鼓扇扶树,愚夫冶妇,乐闻其说,听者填咽寺舍,瞻礼崇拜,呼为和尚教场。效其声调,以为歌曲。”由此可見变文在当时社会流行之程度以及广大民众和僧侣对变文讲唱的喜爱。

敦煌变文讲唱影响最大、范围最广的群体是那些文化水平并不高甚至目不识丁的最普通的社会广大民众。在文化、教育资源严重匮乏的中古敦煌社会,变文讲唱最为广大民众最主要的娱乐方式,因其思想内容的平民化、大众化和表现形式的直观化、具象化而深受社会大众的喜爱,而且一度作为敦煌民众最易接受和最为喜爱的文化形式。变文中所承载的各种价值观念也伴随着变文的传播,迅速进入到了社会生活的各个角落以及社会大众的思想意识之中,由此扮演了敦煌大众教育的重要角色。

变文讲唱与大众教化

变文文字体式的基本特点是散韵相间。散文部分主要用于叙述故事和人物动作、行为,韵文部分则主要抒情绘景,描刻形象、烘托氛围。在变文中,韵文往往会重复散文的内容(甚至于重章叠句),这种重复在文本叙事中理应尽量避免,但是在说唱文学的口传叙事中却尤其特别的意义。这种有意的重复往往起到渲染感情、烘托氛围、调动情绪、加深印象的作用,这在《破魔变文》《汉将王陵变》《八相变》等作品中均有体现和运用。

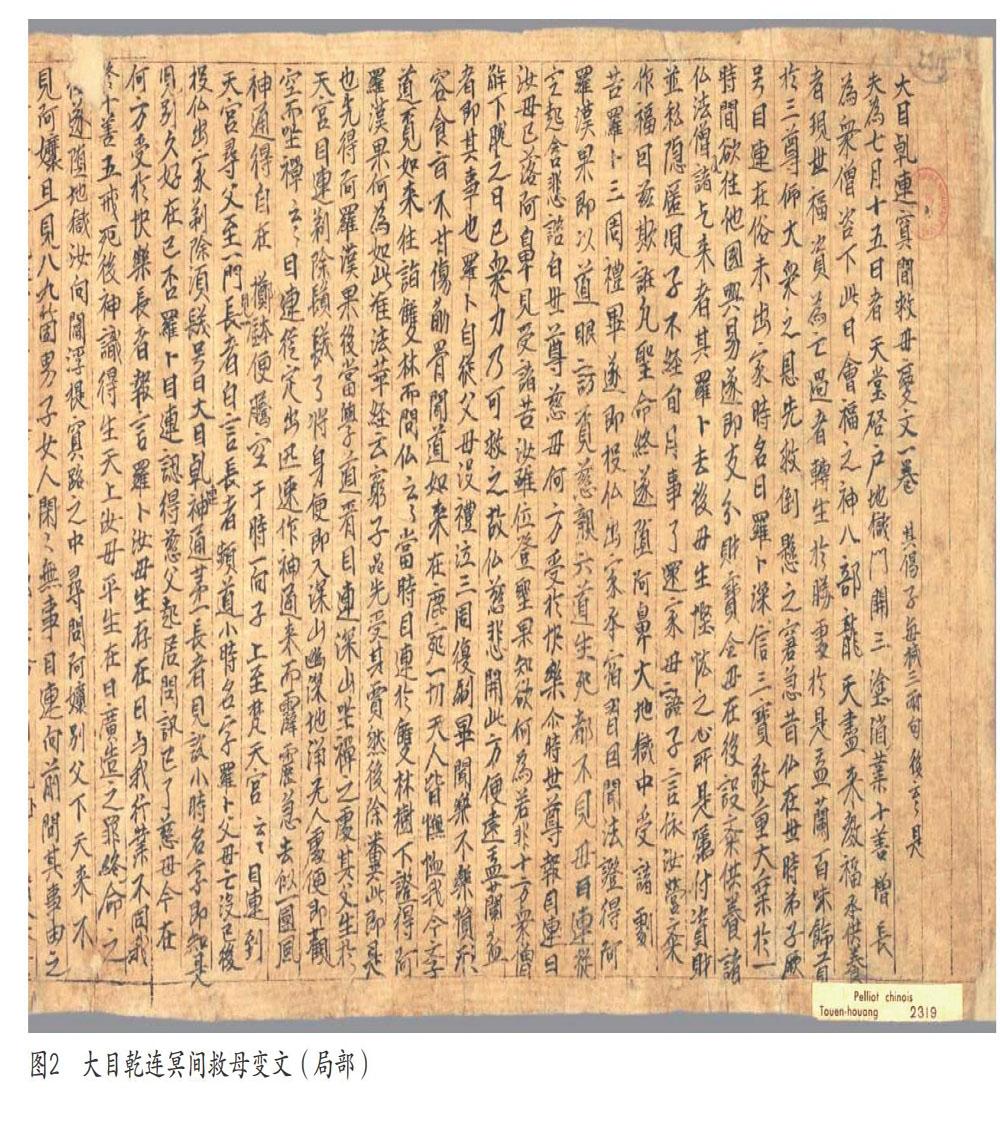

变文还有一个特点就是“图文并茂”的叙事手法。所谓“文”就是变文,“图”就是变相。变相的一个主要用途就是配合变文讲唱,以达到良好的效果。敦煌变文中文本与图像配合的作品很多,如P.4524《降魔变文》写卷正面为图画,分别描绘“金刚杵破山”“狮子啮牛”“象踏宝池”等变文中舍利弗与六师斗法的情节,写卷背面则是变文文本。又如S.2614《大目乾连冥间救母变文并图一卷并序》,虽无图见存,但由题目可知该变文必有图画相配。再如B.8437、B.8438《八相变》中所说:

况说欲界,有其六天:第一四天王天,第二忉利天,第三须夜摩天,第四兜率陀天,第五乐变化天,第六他化自在天。如是六天之内,近上则玄极太寂,近下则闹动烦喧。中者兜率陀天,不寂不闹,所以前佛后佛。总补在依此宫。今我如来世尊,亦当是处。此是上生兜率相。已上总管,自下降质相。

此处,讲唱法师特意标明其前文所讲为如来上生兜率陀天的变相。为了引起听众的注意,法师在此处作了特意提醒,并将相应的图画予以切换。另,现存写卷P.2003《佛说阎罗王授记四众预修生七往生净土经》(尾题《佛说十王经》)、P.2010《观音经一卷》(尾题)、P.2013《佛说灌顶拔除过罪生死得度经》等,皆为图文并茂。李小荣先生据此推测,上述图文并茂的写卷当为讲经之用。

傅芸子先生在《关于<破魔变文>》一文中对变文与变相关系进行了深入论述:

所谓变者乃佛的“说法神变”之义。唐五代间,佛教宣传小乘,有两种方式,即变相图与变文,均刺取经 典中的神变作为题材,一为绘画的,一为文辞的,即以绘画为空间的表现者为变相图,以口语或文辞为时间的展开者为变文是也。

当读到傅芸子先生的这番论述之后,结合有关文献,笔者对变相与变文的关系有了更为深入的认识。

不仅佛教变文配以图画,世俗变文也都配有图画进行演说。如《李陵变文》《汉将王陵变》《张义潮变文》《张淮深变文》也都有相应的图画。于向东先生对世俗变文中的主要提示语进行了大致的统计并由此认为,“这些变文的提示语与佛教壁画的榜题、变文中的提示语有较多相似之处,可以间接说明这一点” 。程毅中先生认为,这些提示语应是讲唱者提醒观众看图的标志。 由此可见,世俗变文中通常也会有相关的图画予以配合。这些图画的常用量词为“铺”,如《汉将王陵变》中“二将辞王,便往斫营处。从此一铺,便是变初。”又,尾题“汉八年楚灭汉兴王陵变一铺”。根据傅芸子先生的推测:“‘立铺,大概是将画卷立起,便于给听众看,好似‘看剧一般,这图幅是和讲唱纯佛教的变文辅助用的变相图是同一作用的。可见讲唱变文需要用图像来作说明,佛教的变文是如此,非佛教的变文也是如此的。” 除此之外,我们还可从吉师老的《看蜀女转<昭君变>》诗中找到一些依据。诗的题目中一个“看”字,表明作者对《昭君故事》的认识和理解是通过视觉而不仅仅是听觉获得,由此强调了图画在整个讲唱过程中的重要性。诗中“翠眉颦处楚边月”的形象更多的也可能是“看”到的,而“画卷开时塞外云”则将一幅“昭君出塞图”直接呈现在观众面前。有学者研究认为,《孟姜女变文》也有图画相配,可拟为《孟姜女变相》,表现的是“修筑长城的场景,与正面描写艰辛劳役的文字相表里,配合颇为紧密”。 变文是讲说的艺术,而变相是视觉的艺术,二者的巧妙结合,大大增强了变文的传播效果。变相的直观性能起到吸引观众和便于观众理解的作用,因为“绘画对于文盲,如书籍之对于能读会写的人。”对于那些文化水平并不高或者根本没有机会接受教育的普通民众而言,这种直观、形象的图画更有助于他们对其内容的接受和理解。同时,变相在变文讲唱中,往往会在关键的情节和重要的内容处给听众(观众)以直观地再现和展示。图画的这种直观的再现和展示往往胜过讲唱者绘声绘色的表演,其讲唱效果自然可想而知。而且图画的直观再现和展示,也解决了单纯用语言表述无法表达或表达不清、表达效果不佳的难题。不仅如此,变文讲唱中还有诸多乐器予以配合,更增强了其演唱效果。

变文是一种讲唱的文艺形式,它不仅仅是通过文本的方式传播其内容,而是通过口头的说唱和表演来完成的。这种表演是一种现场的、面对面的“直播”,所以也就大大缩短了讲唱者与听众(观众)之间的距离,从而使所有的参与者都置身于一种“想象的真实”之中,共同亲历一个由他们共同营造起来的“真实的场景”(不论是宗教的虚幻还是历史、传说的臆造,此时都是一种艺术的真实)之中,并在此过程之中完全融入到故事情节及人物悲欢之中。这样一种传播形式,在文化教育并不普及、传播形式极度匮乏的中古社会而言,无疑扮演了重要的角色,使变文在此一时期由一种“小众文艺”迅速走向广大民众的社会生活之中,也由此对当时广大民众的知识、思想和信仰产生巨大而深远的影响。对当时的普通民众而言,他们对时事的了解、对历史的认识、对人世态度甚至对世界的想象以及对于生活的意义、生命的价值、伦常的观念等等,几乎都是由此途径得以获取。

变文讲唱以及所有说唱文学的最大的特点就是通俗,就是浅显易懂,能够为社会上大多数人所理解和接受。变文故事寓抽象教化伦理于形象具体的生动人物与传奇故事之中,在满足社会大众忙里偷闲、趋附风雅与猎奇心理的同时,以“春风化雨,润物无声”的方式渗透以道德宣教。在潜移默化之中将一种价值和观念传递甚至强制于广大民众内心之中。

作者单位:中共甘肃省委党校(甘肃行政学院)