IPA法在城市生活垃圾投放行为评价中的应用

张雅楠,丁治中,2,田泽,郭昊,陈俊,胡娇

(1.河海大学 机电工程学院,江苏 常州 213022;2.苏州大学 艺术学院,江苏 苏州 215123;3.河海大学 商学院,江苏 常州 213022)

1 引言

经济快速发展和生活质量迅速提升造成生活中垃圾产量激增。生活垃圾的源头分类对减少生活垃圾处理量、降低垃圾的运输成本和末端处置难度,实现生活垃圾资源化利用、提高垃圾的回收利用率,科学管控、促进生活垃圾无害化处理起到了重要推动作用[1]。随着地方政府坚定不移地推动生态文明建设,深入贯彻落实绿色发展理念,推行城市生活垃圾分类日益提上进程。2019年7月伴随《上海市生活垃圾管理条例》正式实施,遍及全国的城市生活垃圾分类新热潮拉开序幕。如何将居民的垃圾分类投放行为作为抓手,来减少垃圾处理后期成本和负担是目前垃圾管理关注的焦点。

当前,发达国家居民已养成良好的垃圾分类投放习惯。日本通过多样化的宣传工作、严格监管的机制、完善的政策体系共同治理,使得居民的垃圾分类参与度较高[2];意大利最新采用的“上门回收垃圾服务”系统,改变了意大利的垃圾管理模式及居民垃圾分类习惯。不同的垃圾管理模式造就不同的垃圾投放行为方式,因而我国垃圾分类投放行为存在的问题需进行针对性分析和改进。

目前国内文献对城市生活垃圾分类投放的相关研究主要集中在城市生活垃圾分类投放现状、影响因素和相应对策等方面。例如,对于城市生活垃圾分类投放的具体执行情况,陈绍军等人[3]调研后发现城市居民实际参与垃圾分类行为人数不到愿意参与垃圾分类的人数的六分之一。关于现阶段垃圾分类有关政策的成效性,詹咏等人[4]通过对比上海传统和现有的垃圾投放模式碳排放,证实了上海市垃圾分类政策的成功。在影响因素及相应对策方面,问锦尚[5]等人基于计划行为理论,探究了社区垃圾分类投放设施建设的重要性,并建议把改善社区垃圾分类投放设施建设作为激励城市居民进行垃圾分类的重点。陈凯,胡静[6]探讨了城市生活垃圾分类态度、主观规范和感知行为控制对垃圾分类意愿显著的正向影响,为城市生活垃圾分类政策制定提供新的思路。李異平,曾曼薇[7]基于环境心理学,挖掘出社区居民的地方认同感与城市生活垃圾分类投放的关联性,进一步提出我国垃圾分类治理的相应对策。张劼颖,蒋培[8]从行动者网络理论的视角阐明了清洁工在垃圾分类的项目中的重要性,关注到人群对城市生活垃圾分类投放的影响。

不难发现,国内与城市生活垃圾投放质量相关的研究主要是在垃圾分类投放影响因素分析的基础上提出相应的对策分析,还未考虑将IPA法作为研究方法在垃圾投放质量评定中的应用。姚文捷[9]认为垃圾分类难以推进的症结在于居民垃圾分类行为缺乏有效的管控机制。由于垃圾投放行为与垃圾投放质量直接相关,为提升垃圾投放质量,顺利推进城市生活垃圾分类,本文将先对居民垃圾投放行为划定分类标准,再将不同垃圾投放行为看做影响因素,使用IPA法对各项行为进行评价,给出各项行为的决策导向型建议。本研究有助于确定各项垃圾投放行为的差异化管理思路,便于当地政府对居民城市生活垃圾投放行为进行合理化管控。

2 对象与方法

2.1 研究对象

本研究选取江苏省常州市新北区的25个城市住宅小区为调查对象,每个小区设置2-3个观测点,对垃圾投放行为进行观察。再对观察得到的信息从两个指标分别进行量化评价。尽管常州市不在垃圾分类试点城市之列,但作为苏南中心城市之一,生态文明建设走在全国前列,作为国内在城市生活垃圾分类上推行较好的地区,适合选作样本研究地点。

2.2 研究方法

本研究选取IPA分析法作为基本研究方法,采用SPSS Statistics 24.0软件对收集的数据进行描述性统计分析、正态检验以及单样本T检验。对于垃圾投放行为两项评价指标的相关数据采取田野调查法与德尔菲法分别进行收集。

IPA(Importance-Performance Analysis)法,又称重要性-绩效性分析法,最早由Martilla和James提出。主要是分析顾客对供给方的产品、服务、特色的重要性以及绩效的感知情况,协助管理者了解目前产品、服务、特色的不足,获取相关改进信息,从而提供提升质量的有效方法和途径。IPA主要应用在服务领域的质量评估及策略研究,如施国洪等人[10]通过整合Kano模型和IPA矩阵对移动图书馆服务质量要素进行排序,探究提升我国数字图书馆服务质量的路径;桑祖南等人[11]使用IPA法对旅游民宿服务质量进行评价,探求民宿发展的突破口;汪文新等人[12]通过PZB和IPA整合模型,对改善公立医院服务提出相关策略及建议等。从前人研究成果可知,IPA分析法在城市生活垃圾投放行为评价研究中有较高的适用性。

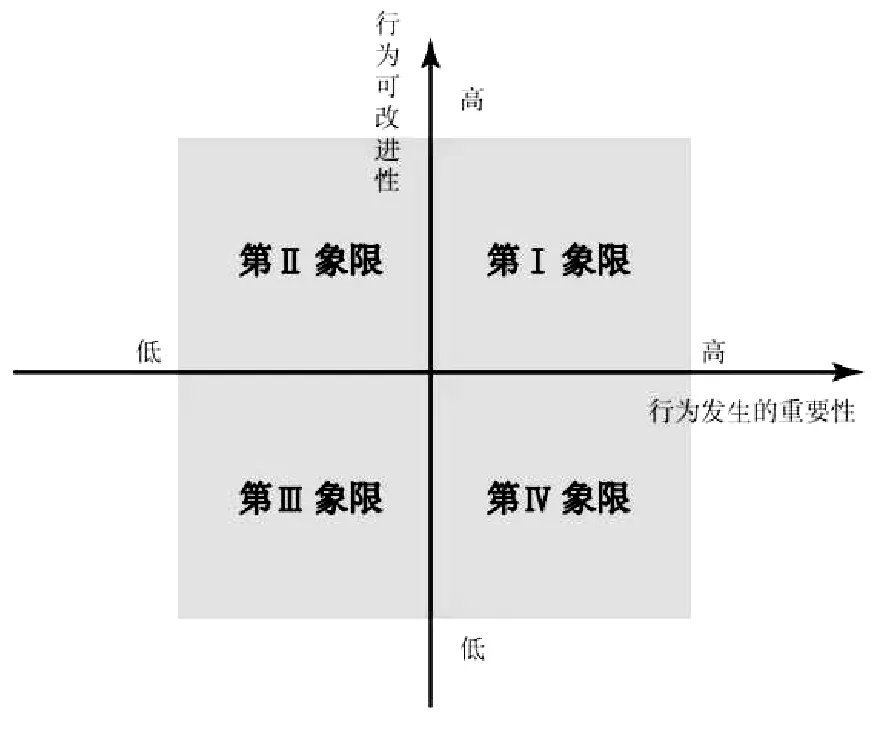

本研究以IPA模型为基础,确立各项生活垃圾投放行为发生的重要性与行为可改进性为垃圾投放质量的两项评价指标。将行为发生的重要性列为横轴,行为可改进性列为纵轴,将二维坐标划分为四个象限。其中第Ⅰ象限为行为高发生性、高可改进性的区域,以“高度重视,重点改进及监管”为相应策略;第Ⅱ象限为行为低发生性、高可改进性的区域,以“渐进式进行引导及改进”为对应决策;第Ⅲ象限为行为既低发生性又低可改进性的区域,以“不宜过分追求”为相应对策;第Ⅳ象限为重要却可改进空间低的区域,以“继续努力,鼓励支持”为管理方向(图1)。

图1 IPA模型示意图

2.3 研究思路

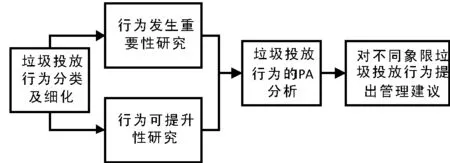

本研究分为3个阶段:第一阶段根据实地调研结果,为城市生活垃圾投放行为制定行为分类标准并进行命名;第二阶段对行为发生的重要性及可改进性两项指标进行数据收集及评价;第三阶段整合行为发生的重要性及可改进性两项指标评价结果,进行垃圾投放行为的IPA分析,实施行为象限划分并给出不同象限行为的管理建议。

在研究城市生活垃圾投放行为发生的重要性及可改进性时,从以下思路进行:(1)采用田野调查法对垃圾投放行为进行记录,将各项行为按照行为发生的重要性赋权。经过单样本T检验后,找到实际垃圾投放中发生概率大的行为;(2)使用德尔菲法对各项行为的可改进性进行量化评估,用单样本T检验选出可改进空间大的垃圾投放行为。具体研究模型见图2:

图2 研究流程图

3 城市生活垃圾投放行为分类及细化

《常州市生活垃圾分类管理办法》对生活垃圾固体废弃物的划分包括:可回收垃圾、有害垃圾和其他垃圾。实地调研结果显示,常州市社区垃圾投放设施实际情况符合常州市垃圾分类标准。因此,城市生活垃圾投放行为分类及细化按照实际观察进行,具体的分类依据如下:

(1)按照人与垃圾投放设施的不同交互方式,进行垃圾投放行为的一级分类。根据人与垃圾投放设施的距离l不同,人的高度H与垃圾投放设施高度h的差异,及垃圾投放设施的投放口张开角度β的偏差(见图3),具体划分为远抛投放垃圾、靠近手掀/脚踏开盖投放垃圾、放置垃圾、翻捡垃圾、下拉箱门投放垃圾5类垃圾投放方式。其中,靠近设施投放垃圾有手掀盖和脚踏掀盖两种投放方式,但由于投放结果不具有差异性,此处无需对其进行交互方式的行为细分。

图3 行为流程示意图(以居民远离垃圾投放设施时抛投打包不封口的生活垃圾行为为例)

(2)依照垃圾是否使用容器盛放以及容器盛放方式差异进行二级分类,二级分类结果为以下4类打包封口、打包不封口、单个垃圾和容器倾倒垃圾。其中远抛投放垃圾因距离过远,无法通过容器倾倒抛投;放置垃圾于投放设施周围或设施上,后续会有清洁人员再处理,垃圾盛放容器使用情况对行为结果不产生影响,故不进行二级分类;翻捡垃圾、下拉箱门投放垃圾是针对特有垃圾投放设施的行为,其投放结果不受垃圾盛放容器影响,亦不进行二级分类。

(3)遵照常州市垃圾分类标准及小区内实际使用的垃圾投放设施(可回收垃圾投放设施、其他垃圾投放设施、衣物投放设施、危化品投放设施)细分居民的垃圾投放行为。其中衣物投放垃圾箱与危化品专用垃圾箱投放行为由于垃圾投放设施的特殊性,居民按照指定要求进行投放,均属于垃圾分类行为。单个垃圾投放时,居民进行分类投放。

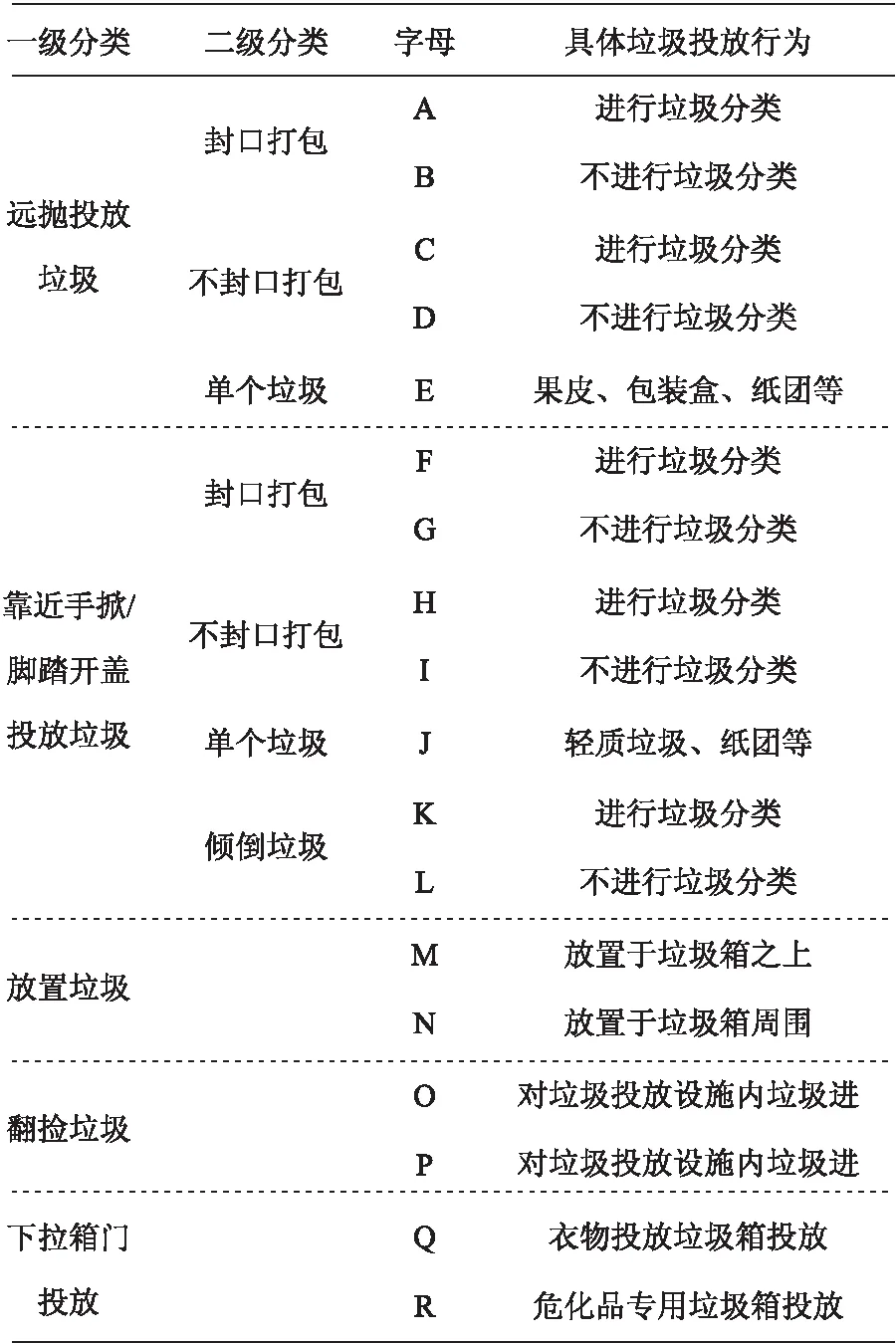

综合前文行为分类标准,结合实际观察情况对不存在的行为进行排除、归纳后得到18项具体行为。具体垃圾投放行为及其分类如下表1所示,其中每一项细分行为都进行了字母编号,方便后续数据记录和处理。以二级行为居民远离垃圾投放设施抛投不封口打包的生活垃圾投放行为(C、D)为例绘制行为流程示意图(图3)。

表1 垃圾投放行为分类及其细分

4 实证研究

4.1 城市生活垃圾投放行为发生的重要性分析

确定不同垃圾投放行为发生的重要性需依据实际观察下不同垃圾投放行为的概率。将概率值作为在实地调研过程中垃圾投放行为发生的重要性的评估参数。

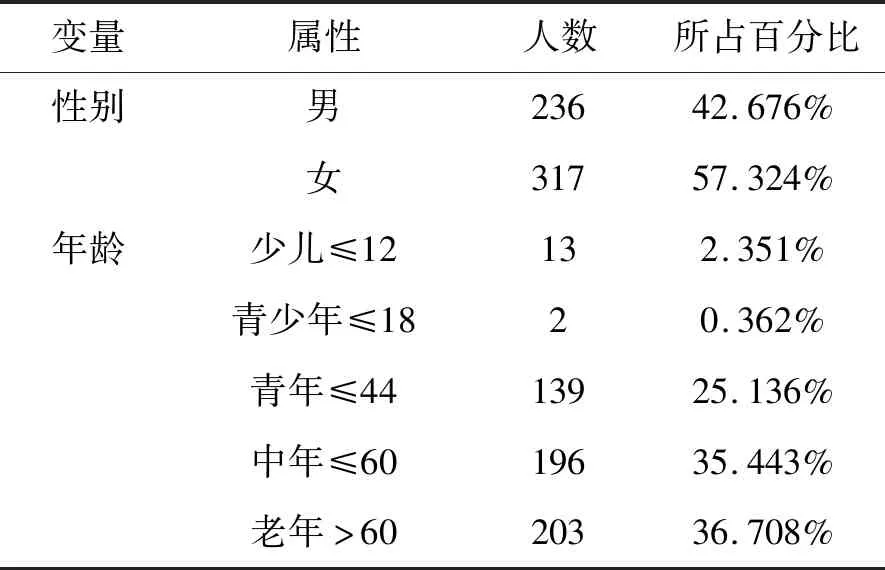

在实地调研过程中观察到垃圾投放行为570次,将观察到每人进行的每次垃圾投放行为计数为1。其中17次由于垃圾投放过快导致未能观察仔细,认定为无效记录。排查后共得到有效垃圾投放行为553次,有效率为97.72%。为探究城市居民自身条件差异对垃圾投放行为结果的贡献度,选取性别和年龄进行观察对象基本信息调研(表2)。观察对象的年龄划分是依据联合国世界卫生组织和发展心理学标准制定。

表2 观察对象基本信息统计表

(4-1-1)

由于某项垃圾投放行为发生概率越高其权重越大,因此ωobj(i)与Pi具体关系为:

ωobj(i)=Pi

(4-1-2)

因此ωobj(i)与αi关系如下:

(4-1-3)

依据实地调研的数据,使用ωobj(i)与αi计算公式,得出各项垃圾投放行为的权重(表3)。

表3 垃圾投放行为实际出现频次及权重统计表

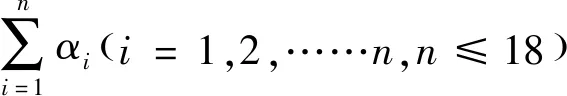

综合分析归纳可知:靠近垃圾投放设施投放打包封口的生活垃圾并进行分类这项行为发生概率最大;危化品分类投放的行为发生可能性最低。为进一步明确行为发生的重要性高的行为,需要使用单样本T检验对样本数据进行检验。由于单样本T检验需要行为发生频次符合正态分布的规律,因此需先对垃圾投放各项行为发生频次进行正态检验。本次研究的行为发生频次样本容量小于50,故选取Shapiro-Wilk正态性检验。检验结果表明显著性P=0.000<0.05(表4),不符合正态分布。进一步选取sqrt函数对垃圾投放行为发生频次数据进行处理(表5),重新对sqrt函数转化后的数据进行Shapiro-Wilk检验(表4)。

表4 行为发生频次及sqrt转换(行为频次)Shapiro-Wilk正态性检验结果

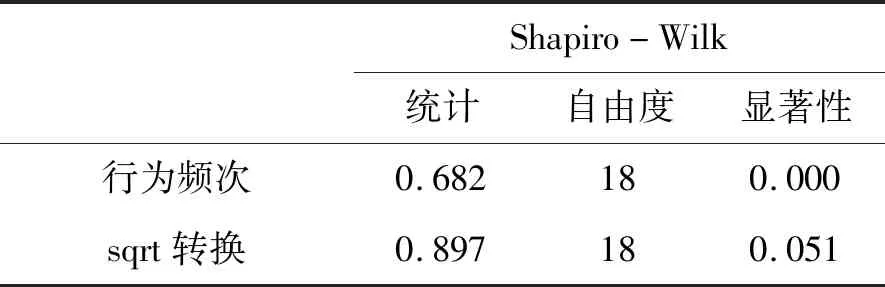

表5 sqrt转换(行为频次)数据单样本统计

验证结果表明,使用sqrt函数转换后数据符合正态分布(显著性P=0.051>0.05),此时可使用单样本T检验对sqrt转换后数据进行检验,具体检验结果见表6:

表6 sqrt转换(行为频次)数据单样本T检验

根据sqrt转换检验结果,sqrt转换(行为频次)数据,总体均值4.68,总体标准差3.06。显著性P值为0.049<0.05,因此认为在0.05显著性水平下,sqrt转换(行为频次)数值与正常值上限有显著性差异。即有95%概率接受sqrt转换(行为频次)数值大于6.21结论。其中sqrt转换(行为频次)数值大于6.21的数据共5项,找到转换前数据对应的垃圾投放行为,并将这5项行为由高到低排序:

(1)F(31.28%):靠近垃圾投放设施投放打包封口的生活垃圾,并进行垃圾分类;

(2)H(13.56%):靠近垃圾投放设施投放打包不封口的生活垃圾,但进行垃圾分类;

(3)G(10.31%):靠近垃圾投放设施投放打包封口的生活垃圾,却不进行垃圾分类;

(4)L(7.23%):用容器将垃圾倾倒于垃圾投放设施内,却不进行垃圾分类;

(5)O(7.05%):对垃圾投放设施内垃圾进行手动翻捡。

4.2 城市生活垃圾投放行为可改进性分析

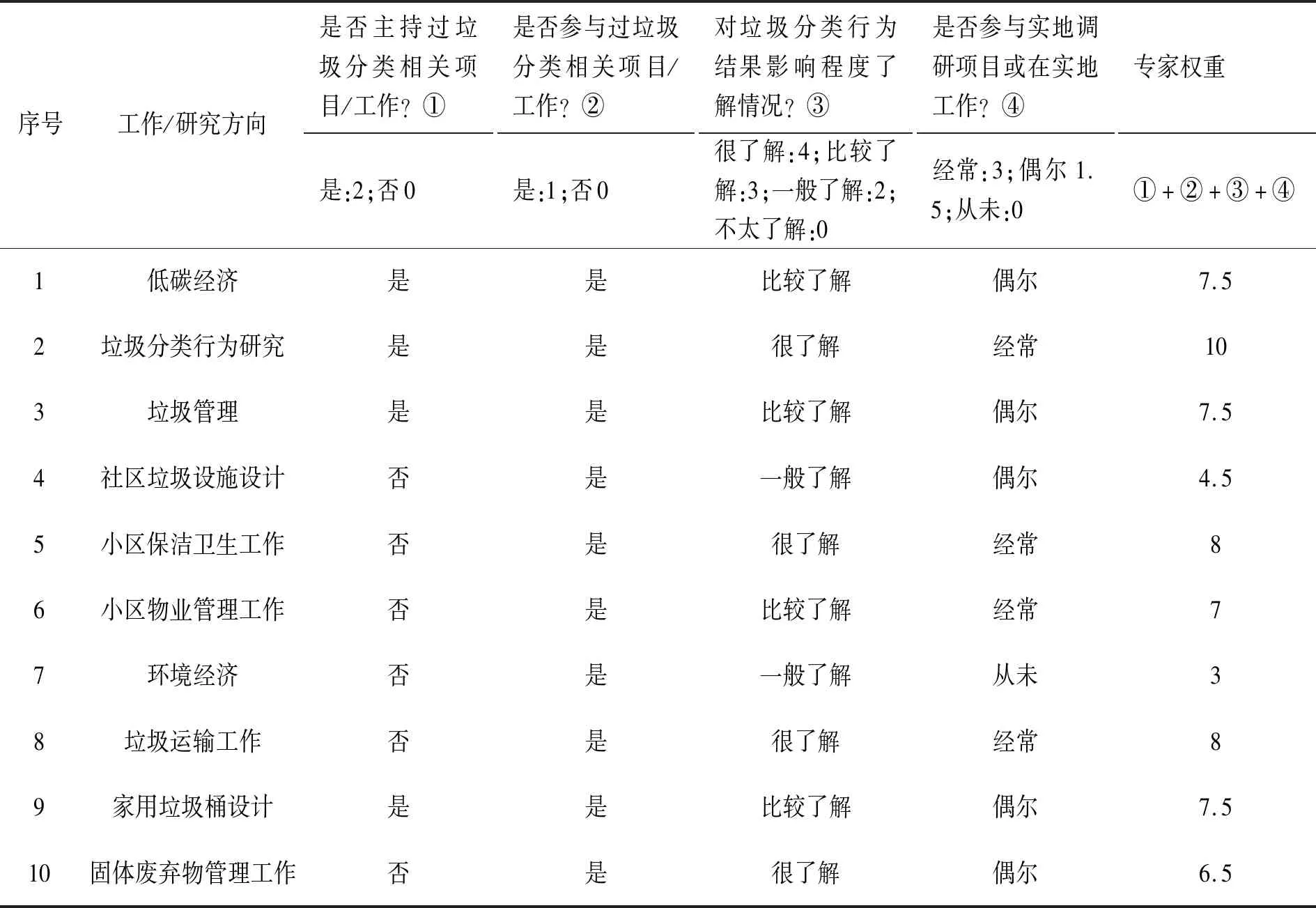

田野调查法仅对行为发生的重要性进行评价,不能进一步对行为可改进性进行评价。为整理出可改进性高的垃圾投放行为,需引入第三方评价体系对各项垃圾投放行为进行量化评估。本研究采用了德尔菲法选取业内从事相关研究5年以上科研人员或8年以上相关从业人员共10位,从相关项目/工作主持情况、相关项目/工作参与情况、垃圾投放行为了解情况以及实践情况这四个方面进行权重赋值,来参考专家及相关从业人员量化评估的客观性(表7)。

表7 相关专家及从业人员信息及权重值

针对垃圾投放行为的可改进性,本次研究筛选出实地调研拍摄到的典范行为,请10名专家从分类情况、环境影响、他人影响、后续影响及总体评分5个维度进行量化评估。每个维度的评分标准依据Likert量表进行分值划分,分值高低代表垃圾投放行为对垃圾投放环节可改进性的大小(表8),最小分值为1,最大分值为5。其中,行为的负面影响性越大,可改进空间越大。量化评估结果为下一步相关部门监管焦点选取和明确资源投入方向提供参考依据。

表8 垃圾投放行为可改进性量化评估问题及标准

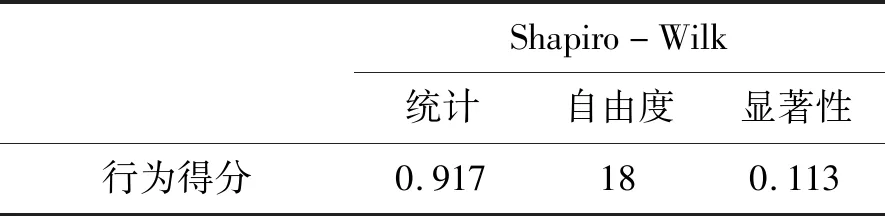

进一步通过专家访谈、文献资料,观察记录视频等结果对上述量化评估数据进行整合和修正,采取算数加权平均法对修正后的结果进行计算,得到每一个垃圾投放行为可改进性的加权平均分数,进而通过加权平均分数计算得到加权标准差(表9):

表9 垃圾投放行为专家量化评估描述性统计分析

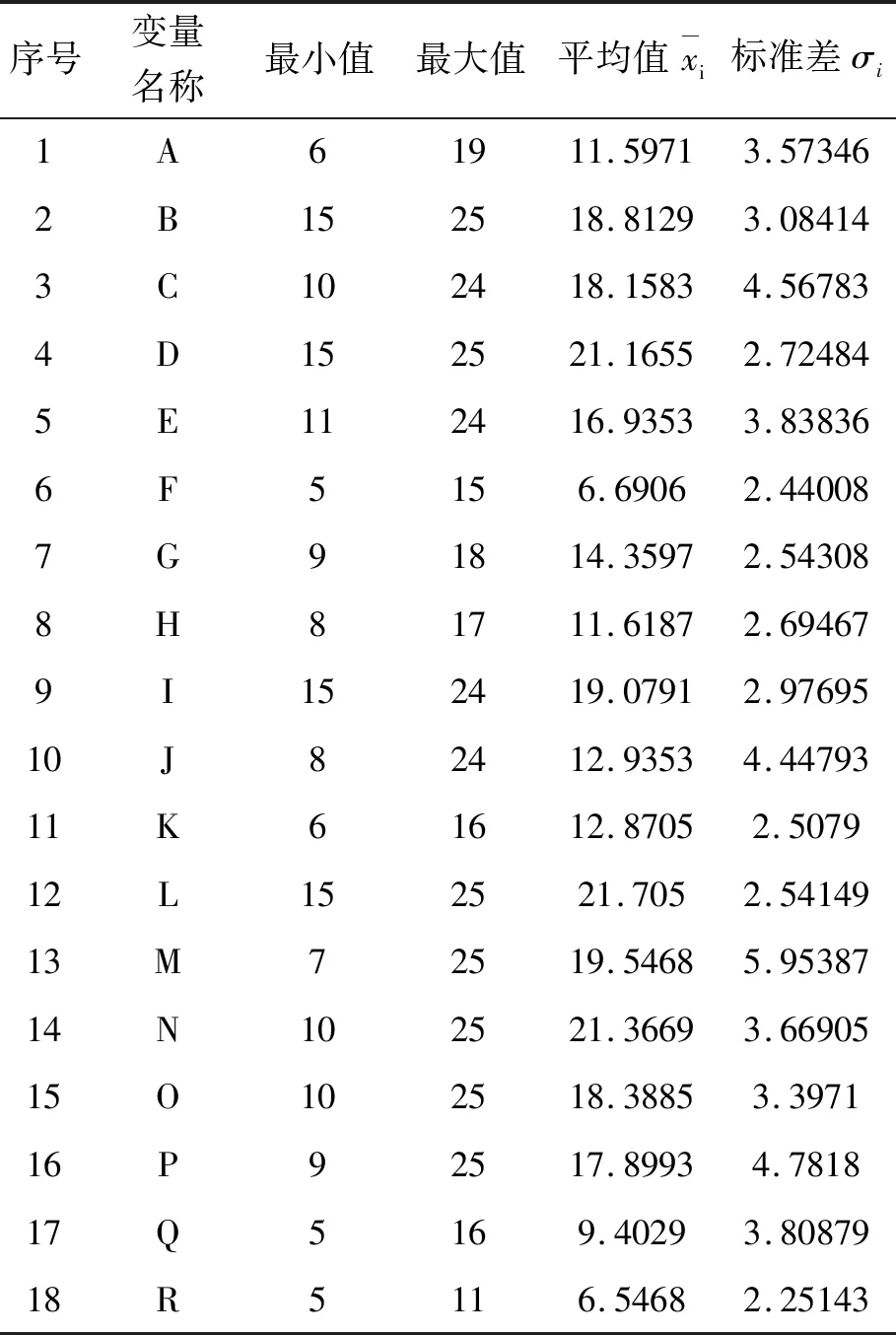

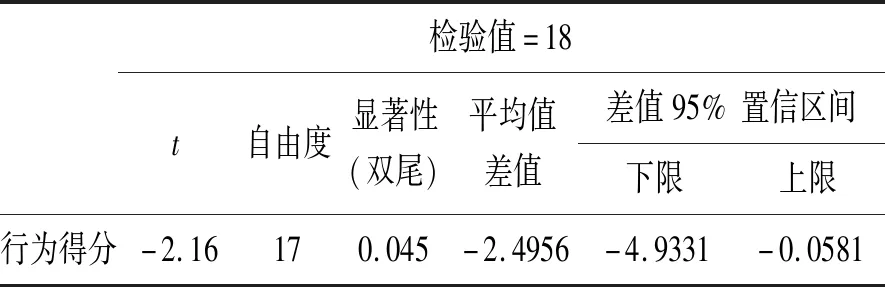

由于18项垃圾投放行为量化评估结果的加权平均数总体分布呈现正态分布(表10,显著性P=0.113>0.05),标准差未知且行为得分的样本容量等于18<30,因此行为得分的加权样本平均数与总体平均数的离差统计量呈T分布。为找到可改进性大的垃圾投放行为,采用单样本T检验,差值取95%的置信区间,具体检验结果见表11,表12:

表10 垃圾投放行为得分Shapiro-Wilk正态性检验

表11 垃圾投放行为加权平均得分样本统计

表12 垃圾投放行为加权平均得分单样本T检验

检验结果表明,垃圾投放行为加权平均得分的总体均值15.50,总体标准差4.90(见表1)。显著性P值=0.045<0.05,因此认为行为得分在0.05的显著性水平下,与正常值上限有显著性差异。即公众有95%的概率接受行为得分水平大于18的结论。根据检验结果可找出专家评分中大于18分的行为8项,按照得分从高到低排序结果如下:

(1)L,用容器将垃圾倾倒于垃圾投放设施内,却不进行垃圾分类;

(2)N,将垃圾放置于垃圾投放设施周围;

(3)D,远离垃圾投放设施抛投打包不封口的生活垃圾,并不进行垃圾分类;

(4)M,将垃圾放置于垃圾投放设施之上;

(5)I,靠近垃圾投放设施投放打包不封口的生活垃圾,却不进行垃圾分类;

(6)B,远离垃圾投放设施抛投打包封口的生活垃圾,并不进行垃圾分类;

(7)O,对垃圾投放设施内垃圾进行手动翻捡;

(8)C,远离垃圾投放设施抛投打包不封口的生活垃圾,但进行垃圾分类。

4.3 城市生活垃圾投放行为的IPA分析

综合上述两项指标对18项城市生活垃圾投放行为进行的分析讨论,利用IPA法对行为进行象限划分及分析。其中,x轴以行为发生频次数据作为尺度,y轴以垃圾投放行为得分的加权平均数作为尺度,x轴、y轴交点是两项指标T检验的检验值。代入各项行为的横纵坐标可生成城市生活垃圾投放行为IPA散点图(图4)。

图4 城市生活垃圾投放行为IPA散点图

图中显示,L、O行为在第Ⅰ象限,属于发生重要性高且可改进空间大的行为,这两项行为在管理上需优先避免其发生的可能性,即在当前垃圾投放模式下政府应禁止这两种行为。第Ⅱ象限包含N、D、M、B、C、I共6项行为,其中I行为虽处第Ⅱ象限,但其行为发生的重要性较高且接近第Ⅰ象限,因此应作为L、O行为之后需要着重防控的行为。其余第Ⅱ象限包含的行为是属于可改进性较大,但其行为发生可能性较低的行为,在保证第Ⅰ象限行为不会出现后,解决第Ⅱ象限行为会起到较好的效果。第Ⅲ象限包含行为P、E、J、A、K、Q、R共7项行为,其中P与第Ⅱ象限非常接近,Q与第Ⅳ象限非常接近,E、J、A、K、Q种行为由于重要性和可改进空间均较低,因此可完全不进行考虑。P行为可做第Ⅱ象限行为改善后的替补,K行为可做第Ⅳ象限鼓励支持及未来投资行为的补充。第Ⅳ象限包括G、H、F三项行为,这三项行为属于重要且可改进空间较低的垃圾投放行为,对于这类行为需要继续保持,并进行相应的鼓励和支持。另一方面,产生这项行为的居民对于未来的垃圾政策改变接受度较高,由于其重要性大,故投入充足时间进行改进时,将取得较好成效。

依据IPA模型划分的各项城市生活垃圾投放行为,为居民和管理者双方提出以下建议:第一,用容器将垃圾倾倒于垃圾投放设施内却不进行分类,与对垃圾投放设施内垃圾进行手动翻捡的行为需加大管控力度并采取措施将其消除。第二,靠近垃圾投放设施投放打包封口的生活垃圾的行为,是需继续保持的行为。这表明就近投放垃圾投放行为并将其打包封口是正确的,需要鼓励和支持。第三,将垃圾放置于垃圾投放设施周围或箱体上的行为,远离垃圾投放设施进行抛投且不进行分类的行为,靠近垃圾投放设施投放打包封口却不进行分类的行为,存在一定问题却不够重要,可对行为渐进性引导来达到持续改进的目的。

5 讨论

本研究不同于传统IPA法通过问卷调查的方式对重要性进行的分析,田野观察法得到的数据更加客观真实,找到了发生频次高的垃圾投放行为。除了重要垃圾投放行为的确认,实地调研的数据显示,在观察到的553次生活垃圾投放行为中,有347次垃圾投放行为进行了生活垃圾的分类,这说明超过6成的常州市新北区居民有意识进行生活垃圾分类投放,整体的垃圾分类投放意识较好,对于下一步政府对执行垃圾分类的规范有着较好的接受度。调研结果表明,有31.28%的居民选择就近投放封口打包的生活垃圾并进行可回收不可回收分类。这种行为对垃圾管理负面影响打分中加权平均得分6.6906,排倒数第二,这说明近三分之一的居民进行了非常正确的垃圾投放行为,是完全按照常州市政府垃圾分类投放规定执行的有效执行者。

由于调研时间选择是在9-11月天气处于转凉的状态,居民不同的垃圾投放行为发生频次会因受到垃圾腐败产生的异味而与夏季产生一定差异。除此以外,不同地区居民的受教育程度、垃圾投放设施的完善性的差异也会使居民的垃圾投放行为发生频次受到影响。另外,相较城市每天产生的垃圾投放行为频次,本研究统计的数据还略显不足。但由于居民长期的生活习惯、产生垃圾比例较为固定,因此对于18种垃圾投放行为发生的重要性排序并不会造成过多影响。

研究过程中根据专家对垃圾投放行为对垃圾投放行为的可提升性打分的原始数据,利用单样本T检验的检验结果找到了8项行为属于对垃圾管理负面影响较大的行为。这8项行为的平均打分分数较为接近,最高为21.705,最低为18.1583,与其它行为打分拉开较大差距,这说明专家对于垃圾投放行为的可提升性有着较为一致公认的标准。这8项行为是需要避免甚至禁止的,这不论对于居民还是对于监管部门都是很好的提醒和判别垃圾投放行为是否规范的标准。

在IPA分析的过程中可以看出,第Ⅰ象限的垃圾投放行为只有L、O这2项,这对于垃圾投放行为的监管侧重点也有了较为明确的指示。针对不同象限垃圾投放行为的不同应对政策和思路,IPA法提供了方向。首先解决垃圾投放行为中最主要的矛盾,对于部分行为进行忽视才有助于高效提升垃圾投放行为的质量。

6 结论

本研究基于IPA分析法,以垃圾投放行为为影响因素,进行垃圾投放的质量评价,提供了以管制行为提升垃圾投放质量的新思路。其次,本研究因地制宜,选取合适的地点对实际垃圾投放过程中具体产生的人与垃圾投放设施的交互行为进行观察、记录,并制定垃圾投放行为的分类标准。最后,对垃圾投放行为发生的重要性及可改进性两项指标的数据分别采用田野调查法和德尔菲法进行收集。不同于传统的问卷调查,保证了数据来源的客观性。

本研究基于城市生活垃圾投放行为评价对城市生活垃圾投放质量提升的思考,是IPA法在生活垃圾投放质量评价中的初步尝试。由于实地调研数据受到常州市地域的限制,样本数量和区域性代表还较为有限。对于本研究结论的验证,尤其是各项生活垃圾投放行为的不同管制建议,还需结合城市自身生活垃圾投放行为的实际情况进行具体分析和应用。