昌吉地区作物生长季潜在蒸散量变化特征及影响因子

叶尔克江·霍依哈孜,阿帕尔·肉孜,黄 健

(1新疆昌吉州气象局,新疆昌吉 831100;2中国气象局乌鲁木齐沙漠气象研究所,乌鲁木齐 830002)

0 引言

受全球气候变暖的影响,中国极端气候事件频发,区域生态环境退化[1-2]。极端气象问题引发的气象灾害引起全社会的广泛关注[3-4]。受气候变暖影响,温度、降水等气象要素也有不同程度的变化,导致水文不平衡;尽管气候变化的响应方式不同,但是降水、径流、地下水流动、蒸发以及土壤湿度的变化表明水文循环随着20 世纪全球气温的上升在不断加强[5],进而对各地社会经济、农牧业生产深刻影响。同时,在干旱、半干旱区水资源短缺,水库和灌溉的潜在蒸发损失极大,严重威胁着农牧业生产和粮食安全[6-7]。许多学者已经针对不同气候区的潜在蒸散量变化趋势特点、空间分布特征及其与气象要素间的相关性进行了研究[8]。董煜等[9]1961—2013新疆潜在蒸散量变化特征及趋势研究得出新疆潜在蒸散量在2000年以来逐渐上升趋势;钟巧等[10]通过对博斯腾湖流域潜在蒸散量的计算发现,该流域山区与平原年均潜在蒸散量都呈现出先下降后上升的趋势;梁红闪等[11]伊犁河流域地表蒸散量时空特征分析研究中蒸散量变化趋势以减少为主。这些学者为新疆蒸散量演变研究提供了丰富的理论依据和经验。前人对新疆不同地区气候变化的研究较多,但是对气候变化极为敏感的昌吉地区,作物生长季潜在蒸散量相关理论研究级少。潜在蒸散量在作物需水量、气候条件及水资源可持续发展等方面均得到广泛使用[12]。潜在蒸散量是表征大气蒸散能力,评价气候干旱程度、植被耗水量、生产潜力以及水资源供需平衡的重要指标,通常是利用气象要素计算得出[13]。本研究采用Thornthwaite方法计算昌吉地区作物生长季的潜在蒸散量并分析研究,Thornthwaite 方法是一种国际上通用的计算潜在蒸散量的方法,被广泛应用于气候分类和植被-气候关系研究。该方法的主要特点是计算简便,以月平均温度为主要依据,并考虑温度因子(日照长度)建立的经验公式。

昌吉回族自治州位于天山北麓、准噶尔盆地东南缘。位于43°20′—45°00′N,85°17′—91°32′E。地势南高北低,由东南向西北倾斜,南部是天山山地,中部为广袤的冲积平原,北部为浩瀚的沙漠盆地,平原海拔高度为471.4~793.5 m。昌吉回族自治州(下称昌吉地区)辖有五县两市,自西向东为西部的玛纳斯县、呼图壁县,中部的昌吉市、阜康市,东部的吉木萨尔县、奇台县、木垒县。作物生长季如遇异常高温干旱事件,对农牧业影响较大,东部河灌区和山区旱地占得比例较大,整体上传统种植、靠天吃饭的格局完全没改变,存在水土资源配置不平衡,区域资源性缺水矛盾较为突出。2000年以来,在农业大田调查发现东部旱地作物每年都会受旱灾的影响比较明显,导致减产和品质的降低。因此,开展昌吉地区潜在蒸散量的变化及趋势研究是十分必要的,对区域水资源管理以及农业可持续发展具有重要意义。

昌吉地区农作物主要在4月春播,10月开始成熟、晒收。因此,本文中基于潜在蒸散量研究昌吉地区农作物生长季(4—10月)潜在蒸散量时空变化特征及影响因子,既揭示潜在蒸散量的变化规律。

1 研究区域气候特征及研究方法

1.1 研究区域气候特征

昌吉地区处在欧亚大陆腹地,四周环山的盆地中,降水少,干燥度大,蒸发强烈,气温变化剧烈,为典型的大陆性干旱气候。具有冬季寒冷漫长,夏季炎热,光照充足,热量丰富,气温年较差,日较差大,春、秋季气温变化剧烈,春、夏季多风的特点。农区各地年平均气温在5.7~8.0℃之间,无霜期为145~172天,≥0℃的活动积温为3131.4~4161.8℃,≥10℃的活动积温为3011.1~3671.8℃,年降水量为153.8~343.5 mm,年蒸发量为1606.8~2163.3 mm,年日照时数为2701.8~3075.8 h,年平均大风日数为5~18天。

1.2 研究方法

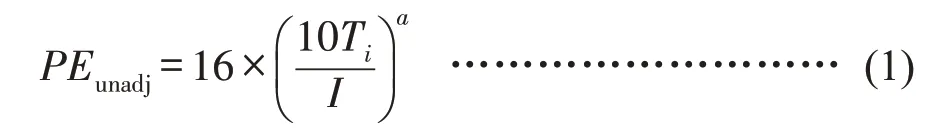

本研究采用Thornthwaite 方法[14-15]来计算潜在蒸散量(PEunadj),Thornthwaite 模型最初基于美国中东部地区的试验数据而提出,它主要以月平均气温为依据,并考虑纬度因子(日照长度)建立经验公式,如式(1)所示。

式中:PEunadj为Thornthwaite 模型计算的月潜在蒸散,单位:mm;Ti为月平均气温,单位:℃;I为年热指数,求算公式如式(2)所示。

a为常数,由式(3)计算。

再运用趋势分析法[16-19]探究1963—2020年昌吉地区作物生长季潜在蒸散量趋势变化;借助Matlab R2018b和Origin2018等软件,主要从最常见的均值突变的检测方法之一的Mann-Kendall(简称M-K)检验[20-24]着手再考虑潜在蒸散量演变趋势和变化情况,进一步检验潜在蒸散量变化趋势和突变特征;运用小波功率谱分析法[25-31]研究作物生长季内潜在蒸散量周期分析;结合SPSS相关分析探讨影响潜在蒸散量的气候因子。

2 结果与分析

2.1 生育期内潜在蒸散量年际、年代变化

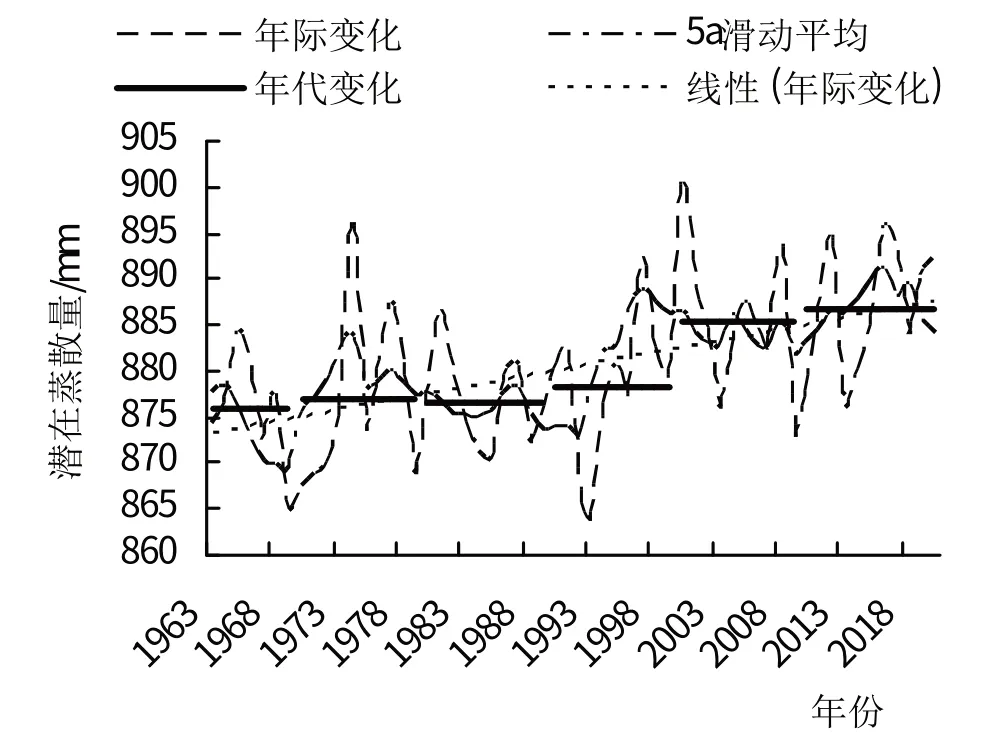

图1 给出了昌吉地区1963—2020 年,作物生长期内潜在蒸散量年际、年代变化趋势图,可以看出昌吉地区潜在蒸散量总体呈上升趋势,年际倾向率达到2.5 mm/10 a,并通过0.001 显著性检验,多年均值为880.32 mm,2000 年出现最大值为900.58 mm,1993 年出现最小值为863.66 mm;年代际变化来看,20 世纪60、70、80、90 年代变化平缓,均为872 mm 左右,21 世纪均为882 mm左右。5年滑动曲线显示,昌吉地区作物生长季内潜在蒸散量在20世纪60年代呈减少趋势,70年代前期呈持续明显增多趋势,70年代后期至90年代初又平缓的减少趋势,90 年代中期平缓的增多趋势,21世纪增多最明显。分析发现(表1),各站点潜在蒸散量有区域差异,生育期内潜在蒸散量表现出中西部大于东部,相差20 mm左右。

表1 昌吉地区各站点作物生长季潜在蒸散量变化

图1 研究区域地形图

2.2 潜在蒸散量各月变化

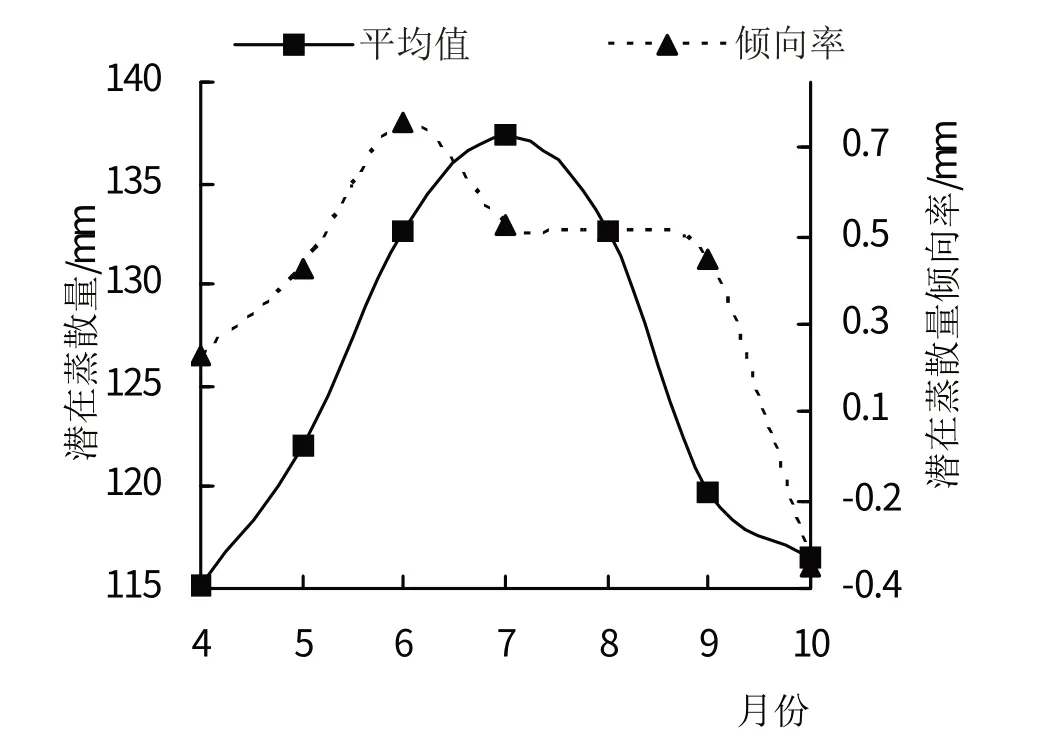

昌吉地区1963—2020 年作物生长季月平均潜在蒸散量为115~140 mm(见图2),呈现单峰型,最大值出现在7 月,为140.5 mm,最小值出现在4 月,为115.0 mm;4—7月潜在蒸散量持续上升,7月达到最大值,7月以后不断下降,在10月达到最小值。4—9月潜在蒸散量均呈增加趋势,增加速率为0.2~0.7 mm/10 a,其中,6月的增加速率最大,10月潜在蒸散量呈减少趋势。各月各站最高潜在蒸散量基本表现为呼图壁>蔡家湖>玛纳斯>昌吉>吉木萨尔>奇台>木垒。昌吉地区潜在蒸散量的逐月变化趋势(图3)与各站的逐月变化趋势基本一致。

图2 昌吉地区作物生长季潜在蒸散量年际、年代变化

图3 昌吉地区各站作物生长季潜在蒸散量逐月变化

2.3 潜在蒸散量突变分析

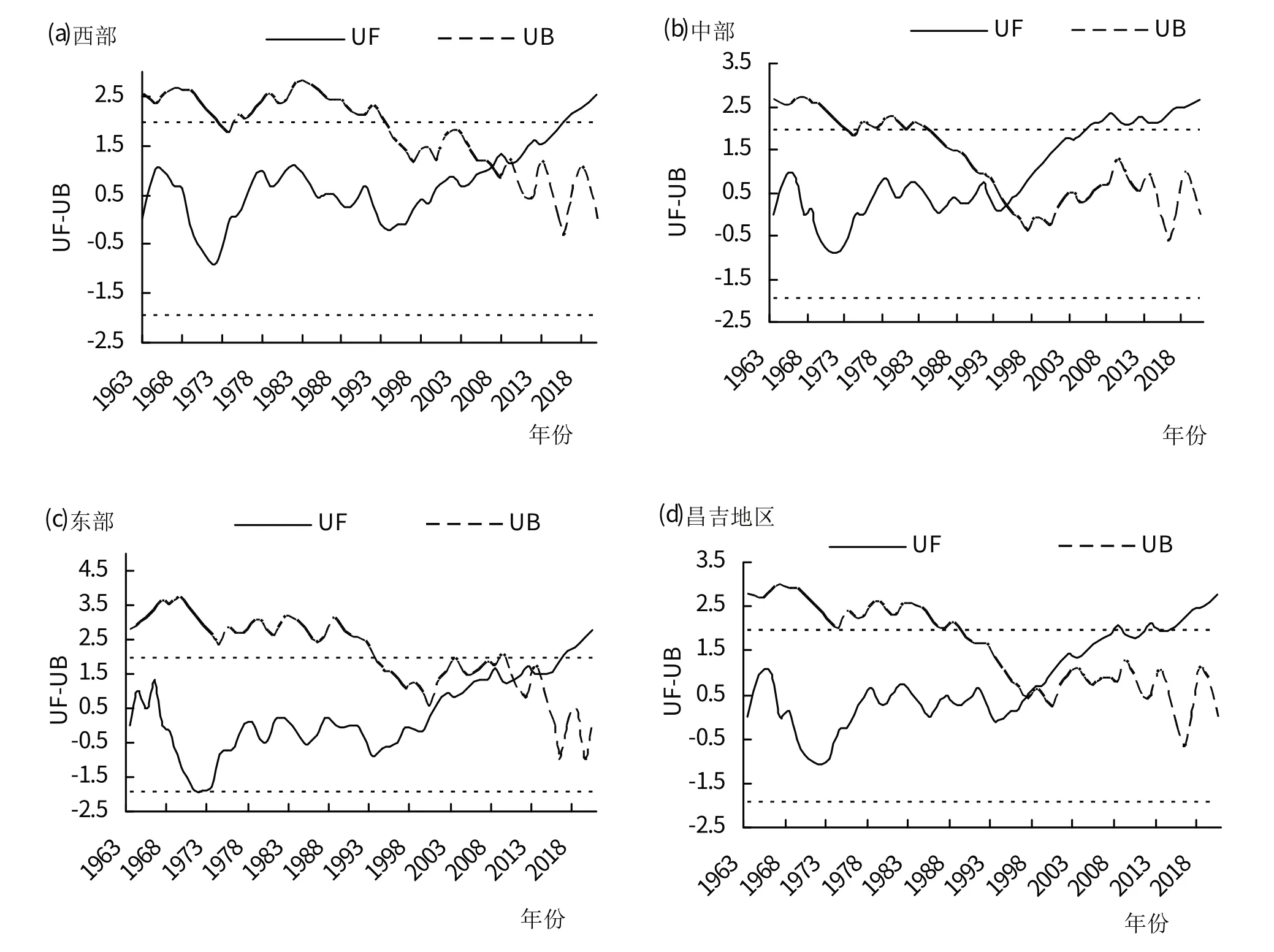

为分析1963—2020 年间昌吉地区作物生长期潜在蒸散量的变化规律,应用M-K 检验方法,在0.05 的显著性水平下(95%置信度检验线)检验昌吉地区潜在蒸散量的突变特征。M-K检验曲线图中(图4)可以看出昌吉各区域作物生长期潜在蒸散量UF 和UB 特征曲线变化基本一致,其中,西部(a)可见,蒸散量UF 和UB 特征曲线在临界线内存在2 次交点,突变交点在2009 年,特征曲线在2016 年突破0.05 显著性临界线,说明潜在蒸散量在2016年后增加趋势较明显;中部(b)蒸散量UF 和UB 曲线在临界线内1994 年存在1 次交点并发生突变,2005 年UF 曲线突破0.05 显著性临界线,这表明中部蒸散量在2005 年后增加趋势较明显。东部(c)蒸散量UF 和UB 特征曲线在临界线内存在2次交点,其中突变交点是2013年,2017年UF曲线超过0.05的信度线,蒸散量增加趋势较明显;昌吉地区总体来看,昌吉地区(d)蒸散量UF 和UB 曲线在临界线内1997 年发生突变并增加趋势,到2014 年UF 曲线稳定突破0.05 显著性临界线,说明,昌吉地区潜在蒸散在2014年后增加趋势比较明显。

图4 昌吉地区作物生长季各月潜在蒸散量变化

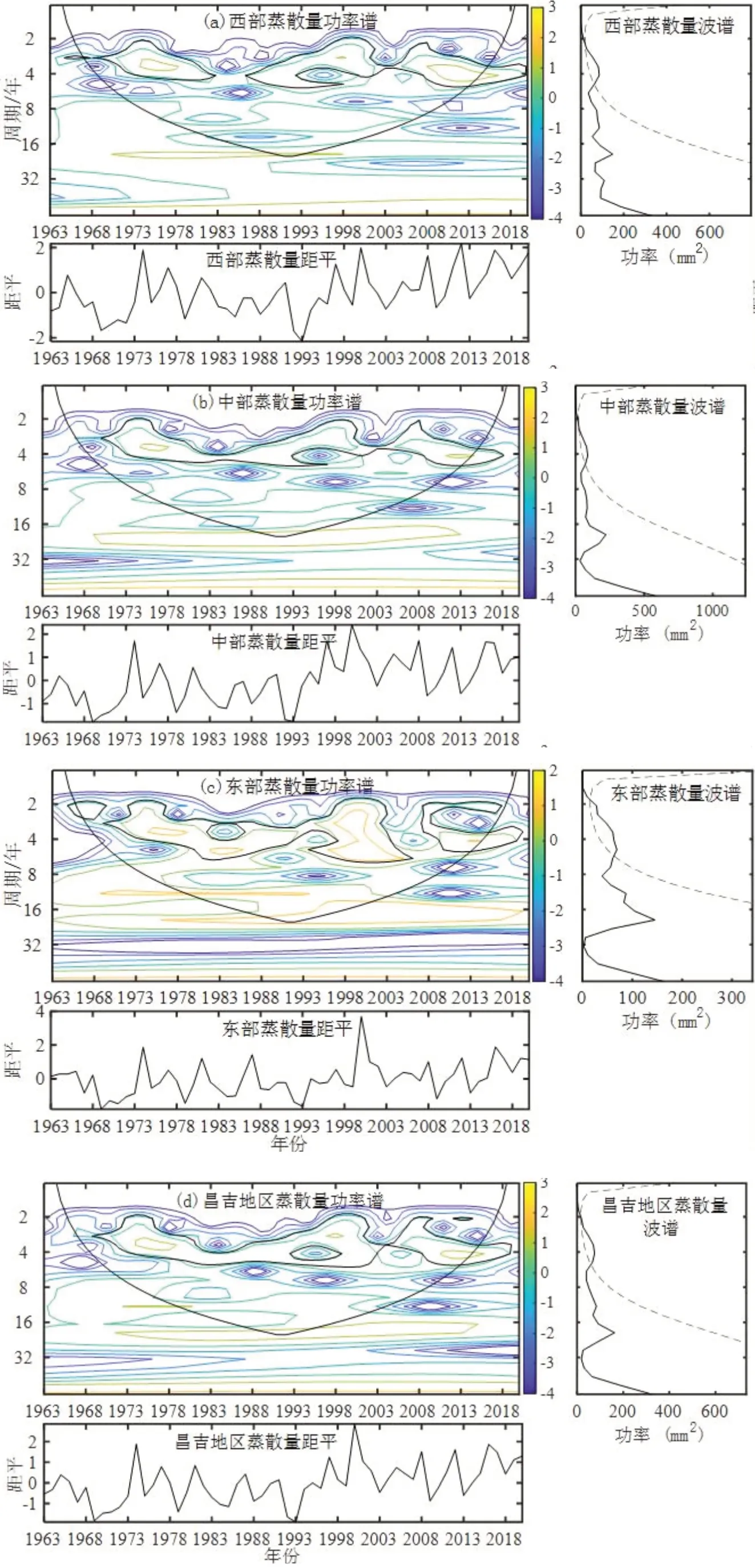

2.4 潜在蒸散量周期分析

运用小波功率谱分析法研究昌吉地区作物生长季潜在蒸散量周期变化特征(图5),图中黑色粗实线所包围的范围通过了95%置信水平的红噪声标准谱检验,黑色细实线包络显示了COI(Cone of influence,倒锥形线为小波影响锥,表示连续小波变换的数据边缘效应影响较大的区域)区域,影响锥外的功率谱由于受到边界效应影响,表现出的周期特征存在较大不确定性。小波方差图中实线表示小波方差;虚线表示95%置信水平的红噪声检验曲线,若实线的峰值超过虚线表示周期显著。结果表明,中西部、东部及昌吉地区潜在蒸散量周期震荡基本一致,主要存在一个3.7~4.2年尺度的显著性变化周期,其中,西部有3.7~4.2 年尺度的周期震荡并通过95%置信水平的红噪声检验,其他尺度的周期震荡均没通过95%置信水平的红噪声检验,均可能为虚假周期,不予采用;中部同样有3.7~4.2年尺度的周期震荡并通过95%置信水平的红噪声检验,其他尺度的周期震荡均没通过95%置信水平的红噪声检验,均可能为虚假周期,不予采用;东部有振荡较强的3.7~5.2 年的主要周期和2.2~2.5年的次要周期震荡,均通过95%置信水平的红噪声检验,其中3.7~5.2年的周期震荡较强,其他尺度的周期震荡均没通过95%置信水平的红噪声检验,均可能为虚假周期,不予采用;昌吉地区有3.7~4.2 年尺度的周期震荡并通过95%置信水平的红噪声检验,其他尺度的周期震荡均没通过95%置信水平的红噪声检验,均可能为虚假周期,不予采用。图5(a~c)显示了蒸散量各区域偏高波动周期信号最强的是东部,其次为西部,中部最小,可以看出东部蒸散量逐年增加速度最快,其次为西部,中部最慢;说明东部蒸散量的增加是昌吉地区年蒸散量增加的主要贡献者。

图5 西部、中部、东部、昌吉地区作物生长季潜在蒸散量M-K检验结果

根据分析累计距平曲线(图6)可以得出,昌吉各地作物生长季潜在蒸散量距平逐年变化曲线基本一致,西部潜在蒸散量1996年之前除了个别年份其他年份都是负距平,是蒸散量相对少的时段,1997 年开始大部分是正距平,是蒸散量相对多的时段,2011 年开始,除了2013 年负距平其他年份都是正距平,说明西部蒸散量2011 年开始明显偏多。中部潜在蒸散量同样在1996 年之前除了个别年份正距平其他年份都是负距平,是蒸散量相对少的时段,1997 年开始大部分年份是正距平,是蒸散量相对多的时段,到2011 年开始,除了2013年和2014年是负距平其他年份都是正距平,说明中部蒸散量也是从2011 年开始偏多比较明显。东部潜在蒸散量在1999 年之前除了个别年份正距平其他年份都是负距平,是蒸散量相对少的时段,2000年开始正距平明显多于负距平,是蒸散量相对多的时段。昌吉地区总体来看,在1999年之前除了个别年份正距平其他年份都是负距平,是蒸散量相对少的时段,2000年开始除了个别年份负距平其他年份都是正距平,是蒸散量相对多的时段,2011 年开始,除了2013年的负距平其他年份都是正距平,说明昌吉地区蒸散量1999年开始偏多,2011年开始明显偏多。可以得出,昌吉各地作物生长季潜在蒸散量20世纪90年代末期开始增加的比较明显,到21世纪2011年后增加的最为明显。

图6 昌吉地区作物生长季潜在蒸散量周期变化

2.5 潜在蒸散量的影响因子分析

潜在蒸散量变化是一个复杂的过程,受到热力因子、动力因素、水分因子等气候因素的综合影响。为进一步探讨平均气温、最高气温、最低气温、蒸发量、相对湿度、风速和降水量等气象因子与潜在蒸散量的关系,对昌吉地区1963—2020 年作物生长季潜在蒸散量与各气象因子做相关性分析(表2)。相关分析发现,作物生长季潜在蒸散量与降水量、日照时数有微弱的负相关,未通过显著性检验,相关性不显著。与平均气温、最高气温及最低气温呈显著的正相关,相关系数分别为0.820、0.757 和0.824,均通过了a=0.01 显著性检验;与相对湿度和平均风速呈显著的负相关关系,相关系数分别为0.387 和0.219,并通过了a=0.05 显著性检验。

表2 昌吉地区1963—2020年作物生长季潜在蒸散量与各气象因子间的相关系数

另外,对昌吉地区1963—2020年作物生长季平均气温、最高气温、最低气温、日照时数、相对湿度、平均风速和降水量进行趋势分析发现,近57 年来平均气温、最高和最低气温呈显著升高趋势,而日照时数和平均风速呈下降趋势,降水量和相对湿度弱增加趋势,但增加趋势不显著(图略)。

综上所述,影响昌吉地区作物生长季潜在蒸散量主要因素是气温,其中最低气温升高导致潜在蒸散量增加的贡献最大,其他气候因子的变化对潜在蒸散量起着削弱作用。

3 讨论

本文基于趋势分析、小波分析和相关分析相结合,研究昌吉地区作物生长季潜在蒸散量的变化特征。结果表明,昌吉地区近57年作物生长季潜在蒸散量呈上升趋势;这结论符合并证实普宗朝等[21]近36年天山区潜在蒸散量变化特征及其与南、北疆的比较研究中的各区域潜在蒸散量分别于20世纪90年代末前后持续减少转为增加变化趋势研究结论;气温上升是昌吉地区作物生长季潜在蒸散量增加的主要原因,这与张山清等[22-23]气温仍是影响新疆年、夏半年参考作物蒸散量变化,尤其是年际尺度变化的主要气候因子研究结果一致。但是本研究仅从潜在蒸散量传统公式方面分析了它的变化特征,只考虑气象因素影响进行初步研究,并未考虑下垫面要素、农业活动等人为因素对潜在蒸散量的影响。后期人为因素、地形、农事活动等对潜在蒸散量的影响需要进一步深入研究。

4 结论

本研究采用气温和降水资料结合Thornthwaite方法计算昌吉地区1963—2020年潜在蒸散量,分析了潜在蒸散量变化特征,其主要影响因子。得出以下结论。

(1)1963—2020 年昌吉地区作物生长季潜在蒸散量呈上升趋势,年际倾向率达到了2.3 mm/10 a,并通过0.001显著性检验,特别是21世纪增幅尤为明显;各站点潜在蒸散量有区域差异,生育期内潜在蒸散量中西部大于东部;月际变化呈现单峰型,最大值出现在7月,最小值出现在4月;各月各站最高潜在蒸散量基本表现为呼图壁>蔡家湖>玛纳斯>昌吉>吉木萨尔>奇台>木垒。昌吉地区潜在蒸散量的逐月变化趋势与各站的逐月变化趋势基本一致。

(2)通过M-K 检验可知,昌吉地区潜在蒸散量整体呈先降低后升高的变化趋势,西部潜在蒸散量在2009 年、中部在1994 年、东部在2013 年发生突变,昌吉地区突变发生在1997 年。其中中部和昌吉地区突变早于西部和东部;中部在2005年突破0.05显著性临界线,增加趋势较明显,其他区域在2015 年左右突破0.05显著性临界线,潜在蒸散2015年后增加明显。

(3)昌吉地区作物生长季潜在蒸散量有3.7~4.2年尺度的周期震荡并通过95%置信水平的红噪声检验,其他尺度的周期震荡均没通过95%置信水平的红噪声检验,均可能为虚假周期,不予采用;在周期震荡中“小-大”的变化特征;蒸散量各区域偏高波动周期信号最强的是东部,其次为西部,中部最小,可以看出东部蒸散量逐年增加速度最快,其次为西部,中部最慢;说明东部蒸散量的增加是昌吉地区年蒸散量增加的主要贡献者。

(4)气温是潜在蒸散量变化的主要影响因子,其中最低气温的逐年升高对潜在蒸散量的逐年增加贡献最大,其他气候因子的变化对潜在蒸散量起着削弱作用。