结庐松风水月间*——明清苏州光福郊野园林考析

李小芳 曹 磊

0 引言

“苏州古典园林”简称“苏州园林”,这个概念于20世纪50年代第一次园林全面普查中被提出,并随刘敦桢《苏州古典园林》一书的出版而广为流传。近年来,对“苏州园林”的研究也越来越深入[1-2]。在当下,“苏州园林”还是一个文化遗产概念,泛指苏州市内保存比较完整且入选世界文化遗产名录的数十座古典园林。从区域位置及周边环境看,这些园林大多处于苏州主城区内的闹市之中,应归为“城市园林”。但在苏州园林鼎盛时期的明清之际,在苏州城外,尤其是城西滨湖一带,出现了不少营建于湖光山色之中的郊野园林。从园林史的角度看,这些郊野园林也是苏州古典园林的重要组成部分。近年来,曾琳的《明清苏州休闲空间研究》、赵培培的《基于文化地理学的苏南古代园林变迁研究》、梁洁的《晚明江南山地园林研究》、郭明友的《明代苏州园林史》等论文中对此都有所提及,但专门的研究均付诸阙如。鉴于此,笔者以明清时期光福一带为中心,通过钩沉时人诗文、笔记等史料,整理出二十几座园林概况,并结合文人的园居生活,对明清苏州郊野园林略做考析,以求方家教正。

1 明清光福郊野园林概述

1.1 郊野园林的概念

“郊野”是个相对性的地域概念,其涵义可追溯到周朝。“周代距王城百里谓之郊,三百里谓之野”,统称为“郊野”;又泛指城邑之外的地方。撇开作为长度单位的“里”在古代不同时期所指的距离的差异,“郊野”是相对于“城邑”而言的。本文的“郊野”取意“城邑之外”,这也是现代汉语中的日常用法。郊野园林即营建于城邑之外的园林,是一个基于地理位置的概念。

需要说明的是,计成在《园冶》“相地”篇中提出了山林地、城市地、村庄地、郊野地、傍宅地、江湖地六种地相,但根据他对各种地相的描述可以发现,其侧重点在于地相本身的面貌,而且不同地相之间有所交叉。比如,山林地、村庄地和江湖地也可位于“城邑之外”。因此,本文所讨论的郊野园林也包括了郊外营建于山林地、村庄地或江湖地的园林。

1.2 明清光福郊野园林统计

光福也称邓尉,位于苏州西郊的太湖之滨,距离苏州市中心约21 km,东接藏书,南临胥口,西滨太湖,北邻东渚。光福拥有两千多年的历史,是太湖风景名胜区沿湖主要景区之一。境内丘陵延绵,海拔最高不超过300 m。碧波万顷的太湖自南至北,形成半包围态势,可谓湖山一色,风光独绝。这也成为营建园林的天然条件。

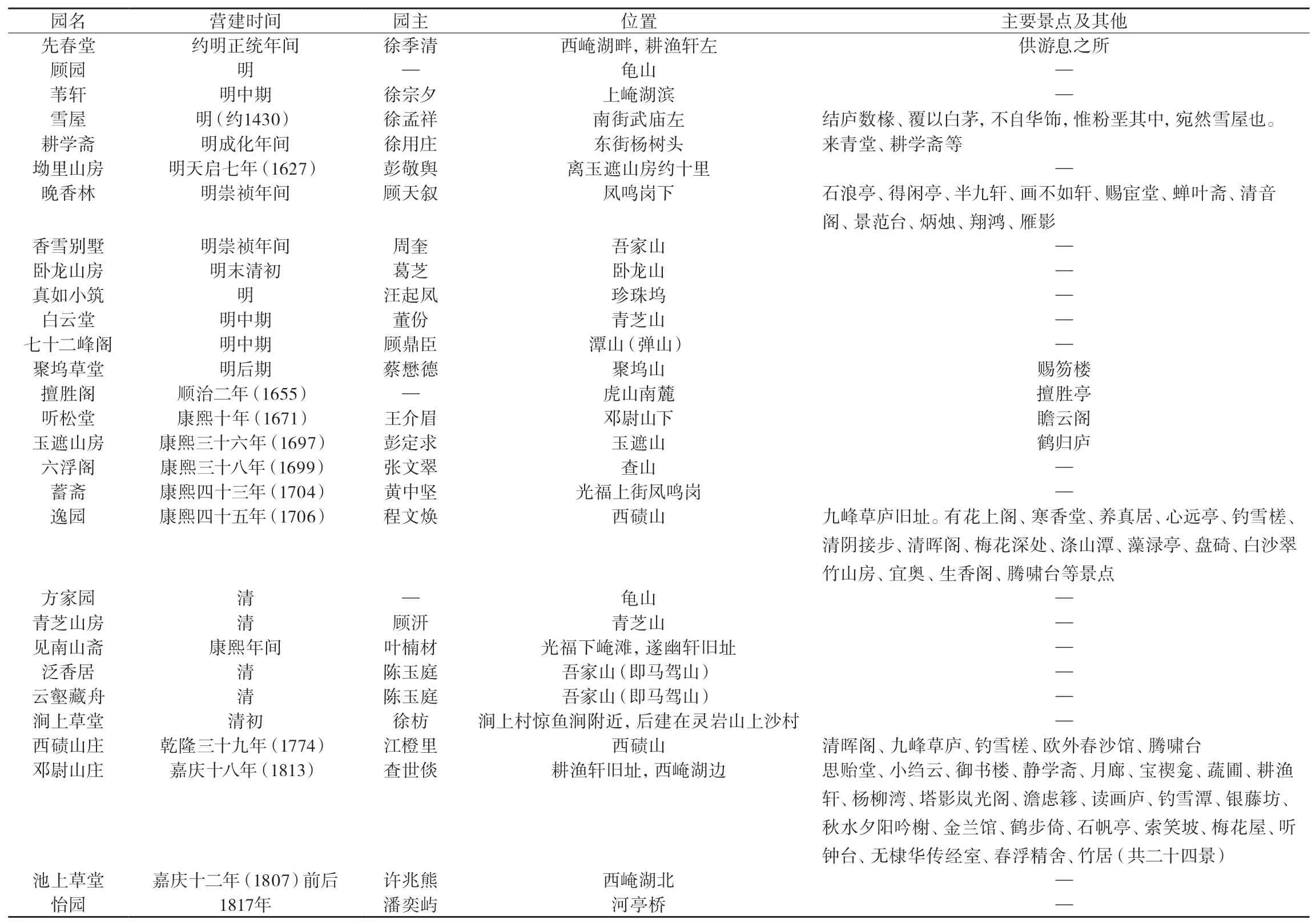

明清时期,光福境内的造园活动非常活跃,见诸文献记载的园林便有数十座。表1是笔者从各种文献资料中辑出的明代至清前期在光福境内营建的郊野园林名录。

表中所列二十多座园林肯定不足囊括明清之际光福境内曾有过的所有园林。限于资料,园林中的具体建筑大多不够明确,晚香林、逸园、邓尉山庄三处虽有比较详细的建筑名称,但空间布局尚需进一步研究。至于园林的占地面积、营造过程及样式风格多不可考。不过,经过对文献的阅读和分析,结合实地调查,大抵可以推出这些园林所处的空间位置。

1.3 明清光福郊野园林空间分布

光福境内的园林主要分布在三个区域(图1)。其一是西崦湖周围。西崦湖是光福风景最佳处,古人谓其“风情不让西湖”,且西崦湖有水路连接太湖,交通便利。因此临湖的凤鸣岗、虎山、龟山、杨树街等几处,历代多建有宅园,“我侬住处真堪画”,背山面湖,可得山水之胜。其二是吾家山、邓尉山一带。吾家山有著名的“香雪海”景观,邓尉一带也是赏梅胜地,常有文人雅士到此游玩。这一带至西崦湖畔仅数里之遥,地势平坦,交通极为便利。其三是西碛山麓至潭东一带的太湖边。因直接面对太湖,湖上远山如黛,四季烟岚缭绕,如诗如画。而且舟楫往来于苏州城区,半日可达,因而易得文人青睐。

表1 明清光福部分园林①Tab.1 statistics of some rural gardens of Guangfu Town in the Ming and Qing Dynasties

图1 光福郊野园林地理位置示意图Fig.1 rural gardens location map at Guangfu Town

这三个区域的共同特征是交通便利、风景秀美。园主居住于这些园林中,可得湖山佳趣,日常作息于其中,友朋往还于城郊。这也是郊野园林价值的一大体现。下文将对园主的园居生活略作探讨。

2 郊野园林的园居生活内容

营园于湖山胜处,岂能辜负?作为明清文人的园主以园林为中心,尽享山水之乐。概而言之,主要表现为以下几个方面。

2.1 日常

从功能上讲,园林首先是居所,其中堂、室、斋、楼、亭、台、廊、轩,各有其用。园主居于其中,要尽享其用,所谓“可以调琴,可以坐月”[3]。文人记述,虽非日常起居诸琐事,但我们依然可以从他们对园林景致的描述中揣度其日常之乐。比如顾天叙描写其闲居晚香林的自足,云:

“自屏迹山居三十年,搜奇选胜,屐齿几遍,孰意兹石乃在卧榻之侧,高不数仞,而百里内外,纤毫皆见;广不盈亩,而楼台亭榭廊庑庖湢之类,容纳有余,无烦杖屦,以斯终老何择乎?乐邦又何羡乎蓬瀛也哉”[4]。

园居之乐,溢于言表。且他与晚香林的大名必定在文人圈子中广为流传,以致数十年之后,黄中坚在描写其中的石浪亭时对此大为感叹:“缅斯亭之创建,实自玉峰顾氏,方宗伯之当途,繄封君之乐只,爰选胜于林泉,营别墅于吾里。因云根之委属,名石浪以志美,想其托迹丘园,娱情金屋,迎秋月于萝轩,坐春花于芳褥;于是狎客献笑,歌妓送娇,丝竹奏,曲度调,浓鲜御,觥筹交,亭馆为之增色,林峦欣其见遭,固亦一时之盛哉”[5]。

“性本爱丘山”应该是择居山林的文人们的共同趣味,不独顾天叙一人。由此足可悬想园居的日常之乐。

2.2 会友

郊野园林坐落湖山佳处,自然有友人来访,或晤坐畅谈,或吟诗对饮,正所谓“有朋自远方来,不亦乐乎”!明清之际,在园林中待友的雅风十分盛行,现举二例。

明代中叶,隐士徐用庄在西崦湖畔的耕学斋常邀名士来游,著名文人吴宽、画家沈周等都曾为其座上客。成化十四年五月,吴宽受徐用庄之邀携友“为西山之游”,“饮其家,夜宿来青堂”[6]。又,某年五月初,沈周与张洪等人至耕学斋,张洪有记:

“主人出肃客,沦新茗,已而为酒,果取之树,笋取之竹,蔬取之圃,而巨口细鳞取之崦。醉于堂,金波交错,梦于楼,玉漏更长,起而浴,浴竟而饭。相与游于后圃竹树间,卉木阴翳,鸣声上下,真足畅叙幽情。返而登楼,凝眸之下,则崦水之为冲,诸溪之为带。近而邓尉、玉屏以及穹窿,俨在几席间,秀色可餐;远而灵岩、天平、支硎之属,亦时与云气相出没矣”[7]。

沈周专门为徐用庄的园林画了《耕学斋图》,张洪的这篇文字就是为该图而作的跋语。可惜画作已不知所在,惟此文字传达了主人以园出之物待客之道。

同时期的徐孟祥在西崦湖边筑有“雪屋”,“缙绅大夫游于西山,必造其庐焉”[3]72。吴宽在《寄光福徐雪屋》诗中有“铜坑深处杨梅熟,尚忆题诗坐石桥”之句,可见曾造访过。而沈周于成化十五年(1479)也曾到过雪屋,并留有《九月十一日,过光福夜访徐雪屋》一诗。

诸如此类在园子里接待友人的史迹常见诸文献,其实也是当时文人交游的一部分。

2.3 游赏

有朋友来,以茶酒待客之余,也免不了走出园子,在山水中探奇揽胜(图2)。如上文提到的吴宽受徐用庄之邀“为西山之游”,一共玩了四天,过虎山桥、揽胜亭,登蒸山、邓尉山,访玄墓寺、奉慈庵、海云庵等,“舟行六十里,舆行四十里,总得诗三十首,悉录归用庄,备山中故事[6]271”。

实际上明清文人留下了大量纪游文字,可惜后人很少将其和园居生活联系起来。如在光福卧龙山筑庐隐居的葛芝,便经常在山中悠游,他写道:“仆与其地之农夫野老、荛童、牧竖、飞鸟走兽,晨而游,夕而归也。以为兹山仆所有,而仆信为山中之人,因举以自命焉”[3]119-120。在葛芝的纪游文字中,有《石嵝庵记》《游玄墓记》《泛湖记》《游小赤壁记》《游铜井记》等,皆在光福域内。而同游者之中,便有清初著名的高士徐枋。

徐枋在明亡后在邓尉和灵岩一带筑涧上草堂,终身不入城市。其足迹也踏遍湖畔诸山,并留下不少文字。他在《吴氏邓尉山居记》中提及悠游之乐,云:

“山多植梅,环山百里皆梅也,又饶杨梅佳树。一岁之中,春初梅放,极目如雪。遥望诸山,若浮于玉波银海中,仅露峰尖;翠微欲动,而香气袭人,过于蒸郁。夏秋则杨梅、桂花,各擅其妙。夫栖托好佳而优游卒岁,岂复知此身之在尘世哉?”[8]

此处提到的梅花,正是光福独特的胜景。香雪海、查山等处是赏梅胜地,因而探梅也成了文人园居生活中的保留项目。当然,探梅也属游赏,但文人若结伴而行,则往往又在赏花之余,分韵吟诗,这便成了另一项活动了。

2.4 雅集

康熙辛巳年(1701)二月初,吴中文人朱彝尊、高不骞、顾嗣协、张大受、顾绍敏、徐葆光、朱甫田、徐昂发、顾嗣立、张士俊、郑铖、徐釚、蒋深、张士琦等三十几人在光福查山六浮阁雅集,日间探梅赏景,夜间分韵吟诗。朱彝尊有《二月朔查山探梅集六浮阁分韵得覃字》诗,后来这些诗结为《查山探梅集》。这次雅集颇为著名,屡屡被提及,而雅集之地“六浮阁”正是一处比较特别的郊野园林(图3)。

图2 清张宏的《邓尉寻胜图》(局部)Fig.2 Seeking Sceneries at Dengwei(part) by Zhang Hong of the Qing Dynasty

图3 清徐枋的《七十二峰阁》Fig.3 Seventy-Two Peaks by Xu Fang of the Qing Dynasty

六浮阁缘起于明末著名文人李流芳。李流芳在明万历年间因爱其胜景,买下了查山欲建一阁。由于站在山上,可见太湖上的六座小山峰,“若有物浮于水面”,故名六浮。但囿于财力,阁终不成。至清康熙年间,张文萃与张士俊父子买山建阁,仍以六浮阁名之,这成了当时士林的一段佳话。查山不仅面对太湖,景色绝佳,同时也是赏梅胜地。“凡岩壑壁坞,篱落丛薄,幽深窈窕,曲折层叠,无非梅也。春日既丽,花光照眼,正如玉波雪浪,汹涌青峦碧巘间,自与澄湖万顷争奇矣”[8]196。

阁造于前贤旧址,山为探梅胜地,实在是文人雅集的理想场所。朱彝尊等文人雅士想必是慕名而来的。实际上,六年之后,张士俊又邀请了一群文人,再次在六浮阁雅集,不过场面已不及前者。

在明清文人的园居活动中,康熙辛巳年的查山探梅只不过是一次比较典型的雅集而已,因有朱彝尊这样的文坛领袖参与,使其广为流传。不难想象,作为园主的文人,在常年的园居生活中,时而邀三五至交,觥筹交错,吟诗联句,不是很平常吗?

3 光福郊野园林的“隐逸”色彩及其原因

3.1 园主的隐士身份

在表1中提到的明清园林的主人,多为隐士。如徐季清,为元代高士徐良夫的曾孙,终身不仕,在其先祖的耕渔轩旧址上筑先春堂以隐。雪屋主人徐孟祥,“读书积文,志行高洁,家光福山中,相从而问学者甚多,其名声隐然”[3]72。其居以“雪屋”命名,也充分表现了这位“隐而不用于世”的名士之“志行高洁”。徐用庄的耕学斋虽然时常高朋满座,但他自己却是个典型的隐士,“口不食君之禄”,人比之“南州之徐穉,谷口之郑真”[6]1255-430。顾天叙虽然早年在外当过小官,但在光福筑晚香林后,三十年不入城市。彭定求的祖父彭敬舆,少时即放弃举业,筑“坳里山房”以守孝,每至必“栽花莳果,徜徉于鱼翁樵子间”,入清后更是隐而不出。惟“香雪别墅”的主人系明末崇祯朝庄烈皇后之父嘉定伯周奎,以吝啬著称的明朝最后一位国丈,因此香雪别墅与隐居无关,不过是权臣的乡间别业罢了。但这种情况,在整个明代光福的郊野园林中应该属于少数,并不影响整体上的“结庐隐居”性质。

如果说明代的隐士是出于对仕途的厌倦,选择“独善其身”而隐的话,那么清初的隐士多是怀着亡国之恨,不愿在清廷为官而选择退隐的生活的。因此清初的隐士多有遗民身份。最典型的要数葛芝和徐枋。葛芝原为明末诸生,是复社领袖张溥的门生,又是另一位复社魁首张采的女婿。入清后,弃诸生身份,后携眷在光福卧龙山隐居,终老不复出。徐枋是崇祯十五年的举人,明亡后,其父徐汧殉难,徐枋遵父意隐于邓尉山中,终身不入城市。经清廷几十年崇汉政策的实施,大抵从康熙后期开始,遗民意识逐渐减弱,但隐逸之风尚留存。逸园主人程再山与其妻顾蕴玉,被比为赵凡夫与陆卿子,程在山赋其隐逸生活曰“空斋尽日无人到,惟有山妻问字来”[9]。即便是贵为状元的彭定求,在经几年的宦海生活后,最终辞官回家,潜心学问,过起了半隐生活。其玉遮山房虽系为祖上庐墓而建,但在墓祭之外,“时时泛篷舟,携襆被,来憩于此,焚香啜茗,屏息澄心,辄复望云影之悠悠,听松声之淅淅,晨清夜静,髣髴我亲謦欬,脉脉相依,留恋不忍”[10],归隐之心,拳拳可见。

总之,在光福营建园林者,具体缘由或有差异,但大多有林泉之志。园主的隐士身份赋予了这些郊野园林浓郁的隐逸色彩,使其在性质上与城市园林拉开了距离。然而,这些隐士为何要选择光福作为隐居地呢?

3.2 历史渊源

光福又名邓尉,相传因东汉司徒邓禹曾隐居于此而得名,域内有司徒庙,传为邓禹结庐之处。这些传说未必符合史实,却能给人留下了“适于隐居”的印象。在历史上,的确有不少文人来隐。明人查应兆《查山隐居记》一文中曾记述其先祖隐居光福山中一事,云:

“吴郡诸山之幽僻者,曰西碛。迤南绵亘五六里,有小山奇石曼衍,旧未有名。宋淳祐间,吾宗查耕野先生莘,尝诛茅栖隐于此,土人遂称为‘查山’。山不甚高,而形类盘陀,故俗称‘绣裘山’。”[11]

查山在湖滨潭东一带,即上文所说的三个园林比较集中的区域之一。查耕野生活于宋代,由此可知至少在宋代光福便有隐居者。此后来隐者时有之,其中元代的徐达左声名颇著。徐达左,字良夫,号耕渔子。其先人宋亡后不肯为官,遂隐居光福。徐达左在西崦湖畔筑耕渔轩,常引文人雅士来游,园中往往高朋满座,泼墨唱和,蔚为大观。

虽说查耕野与徐达左只是个案,但不断为人传颂的归隐史迹,已然为光福的“隐逸”传统增光添色。何况尚有一些不为人知的隐者。这一“隐逸”传统或可视为明清之际众多文人来此营园归隐的历史渊源。

当然,光福之所以能吸引文人来隐,更重要的因素还在于其独特的地理位置和自然条件。光福不仅三面临湖,而且距苏州城仅数十里,水上交通便利。光福虽依山傍湖,但境内也有不少可耕地,得太湖水利之便,盛产粮食果蔬,加上湖中丰富的水产,使得其基本生活资料完全可以自足。这些可解决来隐文人的生活之忧。何况此地为文人提供了可居、可游、可行、可望的独特景观,怎不让历代文人纷沓而至呢?

4 结语

明清之际,由于特殊的社会文化环境,不少吴中文人选择在苏州西郊的光福营建园林,过着世外桃源般的生活。这些园林的主人,不管是辞官的文人、不仕的高士、还是旧朝的遗民,都有隐逸之志。他们选择光福,是因为此地与苏州城有水路相通,而且湖山一色,风景秀美。在他们的日常园居生活中,或悠游山水,或会友待客,或雅集吟咏,皆充满了林泉之乐。

随着近代以来社会的变迁,这些郊野园林多已不复存在,但历史上曾有过的那些名园旧址及文人行迹,业已成为苏州园林史的重要补充,是苏州古典园林文化的重要组成部分。对其承载的历史内涵和文化价值进行研究,可为风景园林学等相关学科提供重要素材,并为乡村人居文化的振兴[12]、地方文化事业的发展提供学术支持和重要参考。

注释:

① 为了便于讨论,本表所列未含寺观园林,考虑到道光之后已入近代,时间下限也止于嘉庆年间。