湖南高庙文化兽面纹的风格演变和内涵研究

周 霞 湘潭大学艺术学院

一、引言

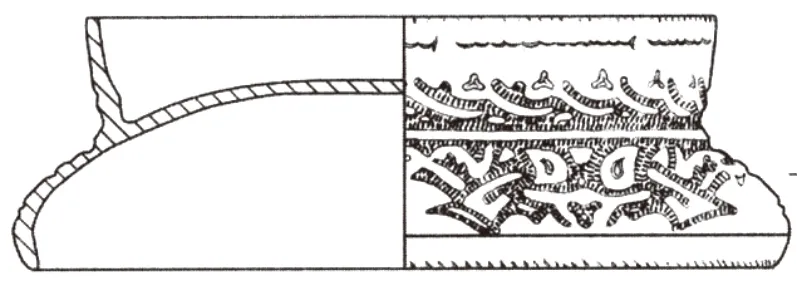

兽面纹旧称“饕餮纹”,是殷商时期礼器上的纹饰。20世纪90年代之前,学术界普遍认为兽面纹的原型可追溯到新石器时代晚期东部沿海的半月地带。如李学勤的《良渚文化玉器与饕餮纹的演变》中指出,商周青铜器兽面纹与良渚文化玉器上的兽面纹有明显的继承关系。而张懋镕先生则认为其纹饰渊源为龙山文化。但是随着史前考古工作的深入开展,在中国南北部新石器时代中期遗址中发现了大量兽面纹,如华南地区湖南洪江市高庙遗址的白陶残片(图1)、中原地区陕西临潼马陵遗址出土的彩陶瓶(图2)和华北地区河北易县北福地遗址的陶制面具(图3)等。显然,其原型存在的时间应该更久远。其中,以湖南高庙文化白陶器表的兽面纹的年代最早,距今7800年左右。其不仅造型形式的演变具有清晰的序列,而且浅浮雕式的装饰方法和狰狞繁冗的审美风格与先秦时期的玉质礼器和青铜礼器器表的兽面纹完全一致,完全有异于新石器时代中期中原地区平面式的彩绘红陶和半月地带素面无纹的黑陶,隐现了白陶、玉器和青铜器三者之间层叠式演变的时空关系。同时,高庙遗址与白陶同时出土的还有大量红陶和少量玉器、骨器及象牙器。虽然红陶和白陶的装饰母题和手法基本一致,但从数量上来看,红陶为大宗,白陶为小宗,白陶是特意而为的专用祭器,且引领了当地陶艺的制象风格。另外,同出的玉质、骨质祭器则均素面无纹。在以纹为贵的前文字时代,白陶无疑是各类祭器中的显贵,其器表的纹饰语言和原始语境的研究对于构建中国礼器文化的“元语言”具有重要的启示作用。

图1 《六方白陶钵》(湖南高庙遗址)

图2 《葫芦陶瓶》(陕西马陵遗址)

图3 《陶质面具》(河北北福地遗址)

二、湖南高庙文化兽面纹产生的文化背景

高庙文化白陶是目前发现的最早的史前华南地区的白陶体系,一共27处遗址。南区高庙下层文化的高庙遗址和千家坪遗址年代最早,多为本地的高镁质易熔黏土(俗称滑石黏土);而北区皂市下层文化偏早阶段的岳阳坟山堡遗址年代最早,多为本地的高铝质耐火黏土(俗称白膏泥),原料均为就地取材。在数量上,北区明显多于南区,且在更早的彭头山文化时期的汩罗黄家园遗址中期遗存中还发现了大量的白衣陶,即胎心为红、褐、灰等颜色,再在其器表施加一层白色陶衣,色彩、器类与装饰都与白陶类似,实属仿白陶祭器。到皂市下层文化时期,白衣陶更为普遍,体现了环洞庭湖周边先民强烈的贵白心理。受制陶技术的局限,逐渐由白衣陶向原始白陶转变。因此,高庙文化白陶的出现绝非白陶原料的特殊,而是“尚白”温床下孕育的文明礼花。

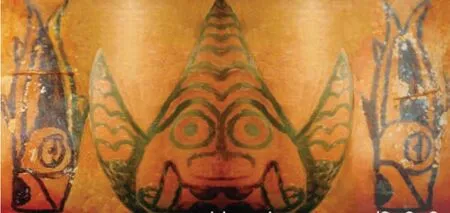

高庙文化不仅创烧了最早的白陶,还创建了以兽面纹、凤鸟纹和太阳纹为核心的纹饰体系和附有象征内涵的白红色彩系统。其中,少数太阳纹(图4)和凤鸟纹均以红色染料点染或填彩,而兽面纹则多以素面凸显于白陶器表,且与人头祭祭祀遗址共出。例如,在2005年发掘的高庙遗址的祭坛中不仅发现了篦点戳饰兽面纹的白陶罐(图5),还发现了人头祭。人头祭的头骨为男性头骨,无身躯,与鹿角、猪下颌骨共存。从现场勘查来看属于上古时代典型的“瘗祭”和“燎祭”,均为祭祀神灵的贡品。白陶罐先于1991年在该祭祀场所发掘,其颈部的图式框架结构和组成元素与该祭祀遗址的实际布局完全吻合。兽面纹位于图式的中心,对应祭坛中心祭司的位置,而两侧云梯盘旋而上的人工阁楼,正是祭司正前方呈圆弧形排列的四个洞柱(图6)的历史留影。贺刚在《论中国古代的饕餮与人牲》一文中指出:“当时已将饕餮作为燎祭的祭牲并将其视之为最高的祭仪。”再辅以兽面纹的纵向发展轨迹来考,两者相伴相生,有兽面纹的地方必有“人头祭”。当兽面纹在殷商时期盛极一时时,其人牲数量也创历史之最。黄展岳先生曾统计,至1987年为止,“考古发现的殷墟牲人数合计为2327人;如果加上甲骨刻辞所见的人牲14197人,扣除部分重复,总数估计有15000多人”[3]。时至西周,当兽面纹被窃曲纹、夔纹等取代,甲骨卜辞、金文中关于人牲的记录也随之消失。由此可见,兽面纹作为最高祭祀仪式的祭牲符号的表象,是“尚白”思想的内核心。

图4 05T14-02⑩:3 簋外底注:高(高庙遗址)

图5 高庙遗址91T1015⑧:16罐

图6 高庙遗址祭坛司仪部位的洞柱

三、早期“兽头”式兽面纹的风格特征和设计哲学

兽面纹为封闭的心状 “兽面”(图7)。双线或单线刻画的同心圆分别构成双眼和兽嘴,再以多条平行线环绕而成心状的外轮廓。其外围再套一重或多重心形轮廓,填充以扭结纹。部分兽面纹还刻有兽鼻,从嘴上方一直延伸至双眼上缘(图8)。头骨崇拜是新石器时代普遍存在的现象,尤其是以狩猎为生的新石器时代早中期。《黄帝内经·素问·脉要精微论》记载:“头者,精明之府,头倾视深,精神将夺矣。”脑袋俗称“天灵盖”,在原始人的认知里,头骨是生命精液的积聚之所,具有“灵魂的力量”。在原始信仰里,灵魂就是一种超越生死的永恒神灵。它既存在于万物之中,又可以通过梦境和意念感通。于是,人们直观地相信,通过对灵魂的祭拜,能帮助自身更好地解决问题,求得自身的发展。学者胡建国在《巫傩与巫术》一书中指出,南蛮之一的僚人就有以死人制成鬼面的遗俗:“所杀之人,美须鬓者,必剖其面皮,笼之于竹,及燥,号之曰‘鬼’,鼓舞祀之以求福利。”由此可见,高庙文化早期白陶器表刻饰的兽面纹,是由原始巫术衍生而来的“灵魂”意象,这也是构成中国礼器艺术的“元语言”。

图7 高05T11-02:33

图8 高05T13-01:21

此外,早期的兽面纹作为一个独立的象征“词语”,还多与凤鸟纹组成固定的复合图式,并贯穿其发展的始终。例如,高庙遗址05T13-01第22层出土的陶釜(图9),整个器表由兽面纹和鸟羽式凤鸟纹构成两层式的带状层叠式复合图式。上层为斜置的双线刻画的“B”形鸟翅,重复围绕釜肩一周。下层为双线刻画的兽面纹,脸部饰有“+”字符号。右边为上升的烟雾云气状纹样,与兽面纹构成一对单元纹样,两两相对呈“+”字形分布于器表,带有十分强烈的时空方位意向。在原始人的逻辑思维下,主客一体,事物的完整性被忽略,而局部的价值被最大限度地强调,且这也是事物之间联系的相通点。因此,羽毛成为“飞禽”的指代,而兽面纹则被赋予“走兽”的指代,飞禽走兽进而成为抽象的时空方位观的指代,“飞鸟”成为象征抽象“天”的方位指代,被置于复合图式的上层,而“走兽”成为象征抽象“地”的指代,被置于复合图式的下层。由此可见,此时的高庙先民在“万物有灵”的灵魂观下,已逐渐形成了阴阳、天地、上下、生死等对立统一的二元思想。东汉著名天文学家张衡在《灵宪》中云:“日者,阳精之宗,积而成鸟……月者,阴精之宗,积而成兽。”毫无疑问,高庙文化早期的凤鸟纹和兽面纹,正是这种以“兽”为主的太阴崇拜体系和以“鸟”为主的太阳崇拜体系的最早原始意象,是人类以动物为物象符号“建立一个神圣领域和世俗领域之间的本体论关联”的产物。

图9 高05T13-01:11 釜

四、晚期“獠牙”式兽面纹的风格特征和设计哲学

大约在距今7000年时,高庙文化发展到晚期,不仅出现了面积超过1000平方米的大型祭祀遗址,而且出现了宏大的环壕聚落和等级严重分化的墓地。与之相随的是白陶迅速发展,以兽面纹、凤鸟纹等为核心的装饰母题日臻成熟,且开始向周边强势扩展。相伴而生的是暴风骤雨式的氏族扩展和迁徙,征战不断和复仇不止的“人头祭”应运而生,这是父系氏族社会来临的信号。晚期兽面纹的造型语言和制作方式都发生了质的变化。“兽嘴”取代“兽脸”成为新的主体外轮廓,双眼和鼻梁完全被忽略(图10),演变为具有“吞吐”身份转化功能的吞口。兽面纹多为长方形或扁六边形,呈张开状,吐出舌头。嘴内两侧凸出的四颗硕大的獠牙,两颗上獠牙,牙尖朝上,牙根位于内侧;两颗下獠牙,牙尖朝下,牙根位于外侧,上獠牙中间填有倒三角形吐至下嘴唇外的长舌头,狰狞而神秘。另外,还出现了符号化的獠牙兽面纹(图11)。装饰技法也日趋复杂,浅线双刻已不多见,戳印篦点式组合成为主流,浅浮雕式的装饰风格成为新的主流。同时,通过对高庙遗址祭坛人祭坑的人牲的实地考察,发现头骨上有个圆形空洞,为蓄意击打所致。在距今6000多年的西安半坡遗址中,同样发现儿童瓮棺的底部也有人为留的小洞,被大部分学者解释为灵魂的出口。同理,高庙人牲头骨上方的空洞为灵魂的出口,是更古老的巫术遗踪。由此可见,以兽嘴为特征的兽面纹是原始人笃信灵魂永生而设的象征“天、地、人三界”用来献祭的通道,借此为人祭提供合法的解说。

图10 高05T15-01:24罐

图11 高05T12-02:62

同时,南区为高山环抱的渔猎经济,而北区为平原地区的原始水稻经济。受地缘和文化传统差异的影响,以洪江高庙遗址为代表的岭北山区的兽面纹呈现精细繁缛的写实风格,而北区以汤家岗遗址为代表的洞庭湖地区的兽面纹呈现简明抽象的几何风格。

(一)高庙文化南区獠牙兽面纹的艺术风格和组合特点

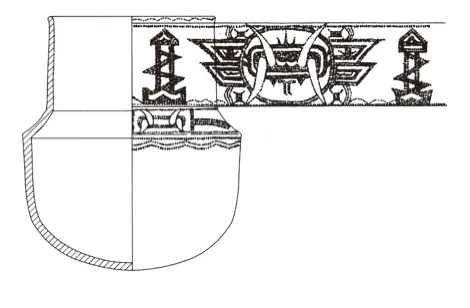

南区的獠牙兽面纹已经演变成完整意义的生命体。除獠牙和兽嘴的基本特征以外,还添有双翼和兽爪。从形式上来看,高庙晚期与凤鸟纹组合的复合图式中,下层的兽面纹多为双翼加兽爪的模式。例如,高庙遗址05T13-01第18层的白陶罐(图12)下层为獠牙兽面纹,由展开的双翼和躯体构成平面铺开的神兽躯体,中心位置为凸出的符号化的獠牙和兽嘴,上部分为向上伸展的一对兽爪。上层为戳印为底的凤鸟纹,两翼的中间位置为凸出的符号化的獠牙兽面纹。另一种为独立的兽面纹,则多附有双翅。例如,高庙遗址05T14-01第17层的白陶罐颈部所饰的獠牙兽面纹(图13),右边为獠牙兽面纹,两颗向上伸展的獠牙,无下獠牙,“火”字形的胡须,外吐的长舌头,外轮廓戳印两对迎风翱翔的正面羽翼,左边为披着鸟衣站立于“五尖形”山巅的祭司图像,两者构成一对单元纹样,两两相对分布于器表。《淮南子·地形训》曰:“羽嘉生飞龙,飞龙生凤凰,凤凰生鸾鸟,鸾鸟生庶鸟,凡羽者生于庶鸟。毛犊生应龙,应龙生建马,建马生麒麟,麒麟生庶兽,凡毛者,生于庶兽。”[5]飞龙和应龙皆有翼,而飞龙近鸟属,应龙近兽属。在上古先民的宇宙观中,“阴阳”作为化生万物的“两仪”,两者相化相生、互为依存。于是,在灵魂永生的观念下,一切象征体系的纹样母题,在这种强调对立统一的世界观下均变形转换,共同构成该宇宙模式运行中的神兽群。无疑,晚期兽面正是这种人类宇宙观思维模式下的最早雏形,蕴含了原始造像的真谛。

图12 高05T13-01:25白陶罐

图13 高05T14-01 :12白陶罐

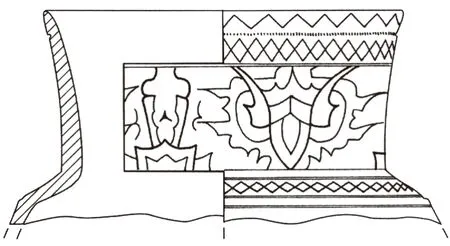

(二)高庙文化北区獠牙兽面纹的艺术风格和组合特点

高庙文化北区的獠牙兽面纹在原始水稻农业科技的推动下,受八角星图式的影响,进而演变成纯抽象的几何图式,且多倒置于本地以敛口、浅盘、粗圈足为特征的白陶盘上。例如,安乡汤家岗遗址出土的盘腹部的獠牙兽面纹(图14),整个纹饰呈双层状带分布。上层兽面纹占据显要位置,由双翼獠牙兽面纹和獠牙兽面纹组成,以留白的形式凸显于篦点戳印的底纹之上。上下对立的两个“Π”形分别构成上、下獠牙,在其围成的上下框内分别填充“几”字纹样,两侧分别戳印一对“┘”“┐”组成两翼。上层简化的獠牙兽面纹由“┬”“┴”纹垂直排列,示意獠牙、兽嘴。而獠牙兽面纹与凤鸟纹的组合,多为双鸟护兽的主题(图15)。以倒置的方式饰于外壁,两颗硕大的獠牙朝上排列,牙尖分别朝向左右,口内吐舌。两侧分别戳印左右朝向的凤纹,鸟爪呈对称的匍匐状伸入兽嘴下方,羽翼为獠牙兽面纹和凤鸟纹所共有。而之后的长江下游沿海之滨的河姆渡遗址(距今7000—4900年前)第一期遗存的陶器上也发现有相同的范式,如 “双鸟护兽”和“双鸟护禾”主题(图16)。王充《论衡》中曰:“舜葬于苍梧,象为之耕;禹葬会稽,鸟为之田,盖以圣德所致,天使鸟兽报佑之也。”由此可见,“兽耕鸟耘”式的原始水稻作业是当时人们祈愿的最为理想的模式,早在高庙文化晚期北区的洞庭湖地区就已经生根。

图14 汤M41白陶盘(倒置)

图15 汤M134:9白陶盘(倒置)

图16 河T29④:46陶钵A面和B面

五、结语

在文明伊始的渔猎时代,高庙先民在高山环抱的自然环境中,将动物的头骨、皮毛和面皮,以及战争冲突中猎获的“人头”作为巫术仪式中祭献给天地神灵的厚礼,向自然界索求眷顾,以实现捕杀野兽、战胜敌人、驱除鬼疫等一系列主观愿望。于是,在实用主义观念的驱使下,萌生了以白陶为载体、以兽面纹为中介的祭祀仪式,开启了“器以藏礼”的先河,形成了独具地域特征的以“尚白”为核心的苗蛮文化圈。同时,在高庙文化北区洞庭湖周边发达的水稻农业的影响下,传播至长江下游地区,进而打通了一条最古老的白陶之路。贺刚认为,“那些初创与发明所反映的种种事实,皆与古史传说时代伏羲和炎帝的主要事迹具有惊人的契合关系”,是否为同一贤君所为,已无从考证。但湘西地区在夏、商、西周之前没有任何政治实体的记载,却创造了穿透力如此强大的文化符号,这对于重新认识湘楚地区在中华文明起源上的地位,构建中国礼器文化形成的原始思维和语言结构具有重要研究价值。