足迹 秋收起义

足 迹·历史回望

南昌起义打响之后,1927年9月9日,湘赣边界秋收起义按预定计划爆发。9月19日,秋收起义部队在文家市会师,毛泽东主持前委会议,及时作出从进攻大城市转向农村进军的决定,初步形成了农村包围城市的战略思想。秋收起义是继南昌起义之后,中国共产党领导的又一次著名的武装起义,是中共党史军史上的三大起义之一。中国人民革命史开始了具有决定意义的新起点。

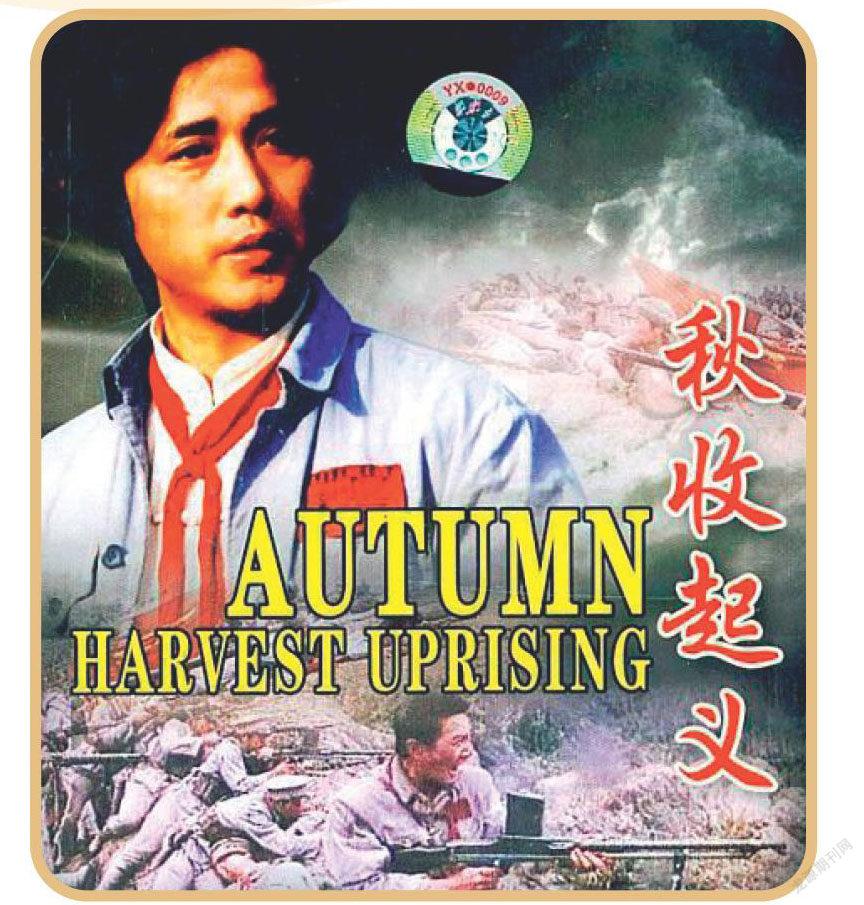

◉《秋收起义》

电影《秋收起义》根据秋收起义的史实创作,成功地刻画了革命初期的毛泽东形象,再现了他在决定中国历史命运的危急关头,没有执行中央關于攻打长沙的命令,毅然带着队伍历尽艰险奔上井冈山,建立起革命根据地,开创农村包围城市的革命之路的伟大历史过程。

足 迹·光影刻盘

第一面镰刀斧头旗帜问世

移动的镜头缓缓扫过,映入观众眼帘的是一派喜气洋洋、张灯结彩的热闹景象,这是秋收起义前夕,工农革命军第一师第三团正在信心满满地做准备工作,一群妇女围坐在一起用红布和白布拼接起来缝制一面巨大的旗帜。这时,因腿部受伤显得有些跛脚的毛泽东穿过一个小门看到军民热火朝天的干劲,也喜上眉梢。大家热情地跟他打招呼,他马上注意到旗帜上镰刀斧头的图案,惊喜地问“哪个设计的?”身边人回复“副官杨立三、参谋何长工”,“好极了!多做几面,给一、二团送过去,我们就是要把红旗高高地打起来,就是要让老百姓明白,只有共产党才能领导他们打出一个新天地。”毛泽东挥着手,意气风发地说。这也是镰刀斧头第一次出现在党的旗帜上,秋收起义时,中国共产党在武装斗争中真正亮出自己的第一面旗帜,在全国人民面前彰显了中国共产党独立领导革命的决心。

为保护革命火种,毛委员激辩余师长

在秋收起义进攻受挫后的一个深夜,透过一个全景镜头,观众看到台下站着列队整齐的士兵,其中也有不少缠着绷带的伤兵,工农革命军第一师余师长此时正在鼓舞士兵一举拿下浏阳,继而按照中央的指示进军长沙。他的话音刚到“我敢打赌”,毛委员走过来打断了他的话,认为即便攻打下长沙,敌人快速增援只需半天时间,我们也守不住长沙。他当着台下众多士兵的面,拿出手里的一把油纸伞,说道:“我们的500多万农会会员,其中骨干被杀的被杀,外逃的外逃,就像这把伞,伞之所以能张开,全靠骨干来支撑,把骨干全毁了,伞是无论如何撑不开的。要发动全省的农民起来暴动,在农会骨干几乎完全破坏的情况下,简直是不可能的,这就是我们工农革命军孤立无援、被动挨打的根本原因。”不服气的余师长犀利发问“照你这么说,那中央的决定就是错误的咯?”毛委员坚定回答:“任何决定都必须根据实际情况制定。”在近景、中景、全景的切换中,这一场剑拔弩张的辩论关乎能否保护革命的火种和工农革命未来的方向。尽管遭遇重重压力,毛委员毅然决然不做无谓牺牲,向敌人力量薄弱的农村进军,壮大革命队伍。透过这一幕,充分表现出年轻的毛委员的雄才大略以及实事求是的精神。

足 迹·记忆加载

★《秋收起义》是潇湘电影制片厂为纪念毛主席诞辰100周年而拍摄的一部集思想性、艺术性和观赏性于一炉的历史战争片。曾获中宣部“五个一工程奖”和第二届湖南省文学艺术节优秀成果特别奖。

★ 在选择影片外景地上,导演周康渝颇费周折,最后来到湘西南的绥宁县时, 发现处处青山翠岭,树高林密,流水潺潺,条条溪河蜿蜒于翠谷之中。导演笑逐颜开,感慨“踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫”。

★ 王霙拍摄《秋收起义》时,年龄36岁,之前体重168斤,为了符合毛泽东领导秋收起义时清瘦的模样,减肥20多斤。导演周康渝跟王霙说,“因为当时条件很艰苦,毛泽东的脸色是菜色。你什么时候减肥成功,我什么时候拍。你到湖南来待十天,我让你恶减一次,就是不让睡觉。”等王霙靠熬夜等方式减肥到140斤,影片顺利开拍时,他不怎么需要化妆,脸色和形象已经非常接近青年时代的毛泽东了。(文 小盗)