东北抗联精神的内涵及其铸魂育人机制

綦 岩

(黑龙江大学 历史文化旅游学院,哈尔滨 150080)

精神是一个国家或者民族在长期的历史进程中积淀下来的文化气质、坚贞信仰和优良品格。九一八事变爆发后,东北抗联将士等在中国共产党领导下,与人民群众同仇敌忾,同日本帝国主义浴血奋战,用鲜血保卫白山黑水的故土,用生命铸就不朽的精神丰碑,拉开了中国人民十四年抗日战争的序幕,诠释了“江山就是人民、人民就是江山,打江山、守江山,守的是人民的心。中国共产党根基在人民、血脉在人民、力量在人民”[1]的真谛。

东北抗联精神是中共领导东北反日游击队、东北人民革命军和东北抗日联军,在不同时期反对日本帝国主义侵略中所形成的文化气质、坚贞信仰和优良品格的集中体现。弘扬东北抗联精神能够增强民族自信心和提高民族凝聚力,有利于捍卫党的崇高理想,坚定共产主义信仰,营造良好社会风气,在新时代实现中华民族复兴伟业中发挥着不可替代的作用。

一、融入“四史”,深刻理解东北抗联精神“内核”

新中国成立后,东北抗联相关问题就有学者关注。不过,目前无论是中共党史学科还是东北地方史领域,对东北抗联相关问题的研究尚未形成理论体系。其中,东北抗联精神的研究主要集中于21世纪后,其概念化、体系化、理论化研究则始于近十年且多数研究成果集中于思想政治教育领域,史学内涵的探讨尚不够深入。而且,研究中存在史料重复使用、档案利用率不高、新资料更新速度慢、突破性成果匮乏、国内外学界交流少等问题。

历史是最好的教科书,也是最好的清醒剂,我们要“结合学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史,在学思践悟中坚定理想信念,在奋发有为中践行初心使命,努力为实现‘两个一百年’奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献智慧和力量”[2]。在学习“四史”的背景下,探讨东北抗联精神,首先,需明确东北抗联与“四史”相关的历史知识。要运用新史料研究清楚有关东北抗联的重大历史节点、历史事件、历史人物、历史背景、历史关系、历史思想、历史影响;要运用新理论开拓新视角,推动东北抗联相关数据库建设、东北抗联历史地图集编制、东北抗联影视作品创作等。其次,总结东北抗联的历史经验。应认真反思和汲取,以期在出现错误时能够及时纠正。再次,探索历史规律。总结中共“百年初心历久弥坚”的规律,分析新中国成立七十余年建设探索的经验,解读改革开放四十余年中华民族伟大复兴的成就,探索社会主义发展史经验教训的变化轨迹。

回想当年,日本帝国主义残暴的侵略行径使得东北各阶层人民摒弃经济基础与社会地位的差异,纷纷组织“义勇军”“救国军”“自卫军”等形式的抗日队伍,并自觉加入东北抗联,认真贯彻党的抗日民族统一战线政策,采取联合作战方针,建立联合指挥部,高举起了保家卫国的大旗。“伟大的抗战精神,是中国人民弥足珍贵的精神财富,永远是激励中国人民克服一切艰难险阻、为实现中华民族伟大复兴而奋斗的强大精神动力。”[3]东北抗联将士血洒疆场,宁死不屈、视死如归,涌现出杨靖宇、赵一曼、赵尚志等民族英雄和“八女投江”“十二烈士”等可歌可泣的历史事件。抗日救国中形成的爱国主义精神贯穿于东北抗联相关历史知识、历史经验和历史规律中,在党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史中融合成东北抗联精神的合理内核。爱国主义是中华儿女团结奋斗的精神纽带,是中华民族的民族心、民族魂,同时也是中华儿女最自然、最朴素的情感。新时代的中国青年应勤于追梦、勇于圆梦,砥砺强国之志、实践报国之行,让爱国主义的旗帜始终在心中高高飘扬。

二、联系革命精神,宏观把握东北抗联精神“两翼”

黑龙江“四大精神”中的东北抗联精神形成于抗日战争时期,北大荒精神、大庆精神和铁人精神形成于社会主义建设时期。东北抗联精神以爱国主义为合理内核、自觉担当和顽强苦斗为两翼,成为黑龙江“四大精神”的逻辑原点,引领“顽强苦斗、勇于开拓、顾全大局、无私奉献”的北大荒精神、“爱国、创业、求实、奉献”的大庆精神和“忘我拼搏、顽强苦斗、科学求实、无私奉献”的铁人精神得以形成。东北抗联精神是黑龙江“四大精神”中唯一涉及中国革命精神的,但人们谈到中国革命精神常谈及红船精神、八一精神、井冈山精神、长征精神、延安精神,甚至是西路军精神等,却往往忽视了东北抗联精神。

自觉担当和顽强苦斗是中国革命精神中最无私、最具生命力的品格,自觉担当要歌颂,顽强苦斗要弘扬。东北抗联战士常年深入白山黑水密林沼泽,在冰天雪地中忍受饥饿,抵抗日本帝国主义精锐部队的残忍侵略行径长达十四年之久。尽管内无补给、外无支援,但坚持采取灵活的山地游击战术、坚持联系群众进行顽强斗争。东北抗联精神是党领导人民群众在特殊的历史环境和特定的历史时期进行革命实践中形成的优良传统和革命风范,集中体现在中国共产党人坚定的政治觉悟、顽强的意志品质和优秀的工作作风中。1933年4月,中共满洲省委开始接受中共驻共产国际代表团和上海中央局的领导。1935年2月,国民党政府与租界工部局在上海全市进行大搜捕,上海中央局组织遭到破坏,东北抗联与党中央遂失去联系。1936年1月,为了适应愈发残酷的抗战需要,中共驻共产国际代表团决定撤销中共满洲省委。1936年2月,原东满特委书记魏拯民参加完共产国际七大,从莫斯科回东北带来中共驻共产国际代表团关于撤销满洲省委和成立南满、东满、吉东、松江四个省委的具体指示,东北抗联由此失去了统一领导。随后,东北抗联与中共驻共产国际代表团的联系也中断了。在孤悬敌后的险恶境遇下,在不断寻找与党中央的联系但未能实现的情况下,东北抗联进而自觉担当起探索抗日路线与策略的重任。

东北冬季漫长,严寒刺骨,而抗联战士又经常食物短缺,常年住地窨子。杨靖宇曾三天三夜靠吃榆树皮和锉草维持生存,赵尚志重病时把仅有的一碗稀粥分给其他病友。就是在这样的艰苦条件下,1931年到1945年,以东北抗联为主的东北抗日武装共出击敌人20余万次,平均每天达52次以上。据抗联战士乔邦义回忆,在大杨树地区曾七天没吃到过一粒粮食,而最多一天打了24次战役;战役结束,他所在部队100多名战士仅剩17人,其余战士皆壮烈牺牲。抗战胜利后的1945年10月,中共中央东北局书记彭真说,东北抗联十四年的游击战争与两万五千里长征、江南三年游击战争同样艰苦卓绝、可歌可泣,是中国革命的“三大苦事”之一。

自觉担当和顽强苦斗,是东北抗联精神区别于其他地域精神的重要特征。我们学习这种精神,就要做到心中有人民、心中有祖国,不断加强自身修养,自尊自重、自立自强、自省自明,为党尽责、为国奉献、为民分忧。深入挖掘新史料,全面阐释东北抗联精神的两翼是弘扬中国革命精神的有效途径。1949年新中国成立前夕,毛泽东同志指出:“抗联干部领导抗联斗争及近年参加东北的斗争是光荣的,此种光荣斗争历史应当受到党的承认和尊重。”[4]

三、整合各家之言,阐释东北抗联精神“四大支柱”

关于东北抗联精神内涵的阐释,目前学术界尚未达成一致,东三省学者未能形成合力,甚至同一单位的学者对于东北抗联精神内涵的理解都不尽相同。对东北抗联精神内涵的解读存在着“六点说”“五点说”“四点说”“三点说”等具有代表性的观点。“六点说”,即:“救亡图存、忠贞报国的爱国主义精神,坚定执着、矢志不渝的共产主义信念,前赴后继、视死如归的革命英雄主义精神,克服困难、百折不挠的顽强苦斗精神,首创首行、自觉担当的创新精神,休戚与共、团结战斗的国际主义精神。”[5]“五点说”,即:“忠贞报国、勇赴国难的爱国主义精神,勇敢顽强、前仆后继的英勇战斗精神,坚贞不屈、勇于献身的不畏牺牲精神,不畏艰苦、百折不挠的顽强苦斗精神,休戚与共、团结御侮的国际主义精神。”[6]2016年,习近平总书记曾指出:“心中有信仰,脚下有力量;没有牢不可破的理想信念,没有崇高理想信念的有力支撑,要取得长征胜利是不可想象的。”[7]进而,“五点说”又升华为:“理想信念是东北抗联精神的灵魂,爱国主义是东北抗联精神的核心,顽强苦斗是东北抗联精神的基石,不畏牺牲是东北抗联精神的气概,团结合作是东北抗联精神的硕果。”[8]“四点说”和“三点说”中,有代表性的有:“全民族、各阶级,团结起,夺回我河山,勇赴国难的爱国情怀;未惜头颅新故国,甘将热血沃中华,视死如归的民族气节;火烤胸前暖,风吹背后寒,不畏艰险的英雄气概;十年血战还要争取最后的一朝,百折不挠的坚定意志”[9];“理想信仰是东北抗联精神的动力之源,扎根群众是东北抗联精神的精髓,休戚与共、精诚合作是东北抗联精神的硕果。”[10]

东北抗联精神的四大支柱,可概括为理想信念、扎根群众、直面挑战、团结协作。应做到历史性与时代性结合、全局性与区域性结合、理论性与实践性结合,解决东北抗联精神研究中融入“四史”不够深入、与中国革命史联系不够紧密、内涵阐释不够统一等问题,揭示其自觉担当、顽强苦斗的历史事实,弘扬其爱国主义的思想内核,从而发挥其铸魂育人的时代价值。

四、新时代东北抗联精神铸魂育人机制的构成

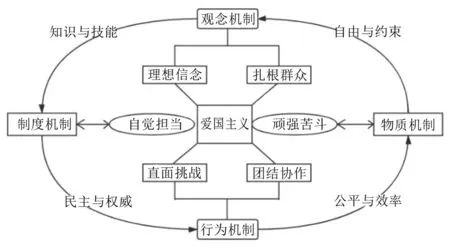

东北抗联精神是中华民族精神的重要组成部分,爱国主义是其合理内核,自觉担当和顽强苦斗是其两翼,理想信念、扎根群众、直面挑战、团结协作是其四大支柱,而观念机制、制度机制、行为机制和物质机制则构成精神逻辑外延。

(一)观念机制

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,讲好东北抗联故事,弘扬东北抗联精神,需要完善观念的理论构建。理论层次得不到有效提升,就会不分场合、失去判断力,就会缺乏研究与解决问题的能力,就会处理事情不坚守原则、不看重根据,进而无法提升认识,不明白东北抗联精神需要阐释哪些内容、需要指出怎样的当代价值。我国已迈入全面建成小康社会的阶段,经济快速发展、普通民众生活水平大幅度提升,而理想信念上的指导仍是非常关键的。加强理想信念上的学习和研究,可以构建合理的思维,进而提升工作水平,正确处理出现的新问题,从而做到在思想与行动方面和习近平新时代中国色社会主义思想保持一致。

弘扬东北抗联精神,就是要弘扬时刻坚守共产主义的理想信念,始终保持初心、牢记使命,一直将人民的利益放在首位的精神。在东北抗联中,党组织是先锋队,各级将士接受党的领导、跟随党的步伐,坚持为人民服务,不含杂念,不断抵制来自不同领域的诱惑。在当下,树立正确的理想信念,就要始终不断增强党性修养,提升组织观念;始终坚持公正廉洁,使用好相关权力,从自己做起,从小事做起;始终严格遵守政治纪律与政治规矩;始终听从党的指挥,在思想、认识与行动上与党中央保持一致。

(二)制度机制

制度机制是东北抗联精神中体现出的理想信念、扎根群众观念的实践表达,也是实现习近平新时代中国特色社会主义伟大事业的重要保障。“从形成更加成熟更加定型的制度看,我国社会主义实践的前半程已经走过了,前半程我们的主要历史任务是建立社会主义基本制度,并在这个基础上进行改革,现在已经有了很好的基础。后半程,我们的主要历史任务是完善和发展中国特色社会主义制度,为党和国家事业发展、为人民幸福安康、为社会和谐稳定、为国家长治久安提供一整套更完备、更稳定、更管用的制度体系。这项工程极为宏大,零敲碎打调整不行,碎片化修补也不行,必须是全面的系统的改革和改进,是各领域改革和改进的联动和集成,在国家治理体系和治理能力现代化上形成总体效应、取得总体效果。”[11]发扬东北抗联精神中的自觉担当精神是构筑与完善中国特色社会主义制度体系过程中所必需的。只有发扬自觉担当精神,才能筑牢政治定力、实现改革创新,进而激发出全方位深层次改革的信念,不断坚持并合理完善中国特色社会主义制度体系,尤其是围绕普通民众关心的重点问题来完善这个制度体系,从而实现合理的规范与合理的运转,让所有的人都可以贡献自己的智慧、发挥全部的主观能动性,实现“两个一百年”的奋斗目标。

(三)行为机制

东北抗联精神中蕴含着不畏艰难险阻、直面挑战的革命理念。在新时代践行东北抗联精神,要提高认识,精准把握经济社会发展中的大事;要真抓实干,智慧攻破经济社会发展中的难事;要匡正自我,合理解决经济社会发展中的琐事。直面挑战是中华民族的鲜明品格。不管是在革命战争时期,还是在社会主义建设与改革开放时期,直面挑战这一优秀品质也一直体现在中国共产党人的身上。中共拥有了权力,也就要承担相应的责任与挑战。新中国建立七十余年、建党一百年,在这个过程中,中共一直都具有非常强大的凝聚力、战斗力与创造力,成为领导革命事业发展的核心力量,领导广大普通民众战胜所有的挑战,赢得一个又一个胜利。新时代党员干部秉持不畏艰难险阻、勇于承担的革命理念,体现在对党忠心、对党尽职尽责、为党排忧解难、为人民创造财富的政治担当方面。在工作过程中要主动研究事业发展的相关需求、认真考虑事业发展的主要矛盾,对于原则问题要坚定地站稳立场并勇于说出自己的看法,对于重点任务要主动承担并完成。身为党员,只有直面挑战,才能维护党和人民的利益,才能做到对历史负责、对人民负责。党员干部在危急关头冲锋陷阵、直面挑战,既是他们践行初心使命的体现,也能为普通民众起到良好的示范作用。

面对当前复杂多变的国际局势,团结协作至关重要。东北抗联在十四年的艰苦抗战中,始终坚持与朝鲜共产主义者并肩作战、与苏军配合共同打击日本侵略者。新时代推进国家发展,要坚持统筹国内国际两个大局,在国际合作中,应践行正确义利观,在维护和促进我国安全和发展的基础上,承担更多的国际义务和对外发展援助,从而展示大国形象、大国责任、大国担当。要坚持以合作共赢和人类命运共同体理念为指导,推动“一带一路”建设,使对外贸易稳步提升、利用外资结构不断优化,促进互利共赢。

(四)物质机制

尽管物质匮乏、条件艰苦,但抗联坚持在白山黑水间顽强斗争,最终迎来了东北的光复。在新时代,要实现社会的良好发展,就需要实现物质文明和精神文明的均衡发展,或者说物质文明和精神文明的统一发展。“只有物质文明建设和精神文明建设都搞好,国家物质力量和精神力量都增强,全国各族人民物质生活和精神生活都改善,中国特色社会主义事业才能顺利向前推进。”[12]

“社会不是坚实的结晶体,而是一个能够变化并且经常处于变化过程中的有机体。”[13]人的社会生活实际上是一个由不同社会要素组成的互相联系和依存的整体,社会生活的发展一方面是一个自然的历史过程,另一方面也是人类可以主动参与的迅速进步的过程。人类在社会实践过程中建构了物质文化世界与精神文化世界,物质世界能够满足人类生理方面的需求,精神世界能够满足人类心理方面的需求,而寻求物质世界与精神世界的平衡则需要社会作为基石。对于社会整体的发展进步而言,国民物质财富的累积和精神的充实是需要不断协调并统一的。

黑龙江地域四季分明,各具魅力,故有“四色龙江”之说。白色象征冬季及冰雪,蕴含着冰雪运动勇于拼搏、敢于竞争的精神及冰雪艺术创造性的美学价值;绿色象征夏季及生态,蕴含着原始森林的淳朴沉稳及大江大河的包容豁达;金色象征秋季及农林业,蕴含着垦荒的开拓奉献精神及收获的乐观求实态度;蓝色象征春季及新兴产业,蕴含着希望与朝气。新时代、新征程,黑龙江应处理好物质文明与精神文明的关系、传承保护与发展创新的关系、三大产业与信息化的关系、国有企业与民营经济的关系、走出去与引进来的关系,在新型农业、现代化工业以及新兴服务业领域的发展建设中弘扬与传承东北抗联精神,构建起东北抗联精神铸魂育人机制。在可以预见的未来,“四色龙江”一定能够建设成为“多彩龙江”“缤纷龙江”。

图 新时代东北抗联精神铸魂育人机制关联