商品林种植结构的“趋经济林化”*——基于劳动力成本效应及相对收益效应的成因分析

程 钰 刘 璨 杨红强 张 寒

(1.西北农林科技大学经济管理学院 杨凌 712100; 2.国家林业和草原局经济发展研究中心 北京 100714;3.南京林业大学经济管理学院 南京 210037)

伴随刘易斯拐点的到来和人口红利的消退,农村劳动力成本上升成为中国面临的客观现实(柯炳生,2019;蔡昉,2020)。在此背景下,劳动节约型且易于用机械替代劳动的作物具有比较优势(罗必良等,2018)。因此,从理论上说劳动力成本上升将诱导农户种植劳动节约型作物,促进种植结构的调整(钟甫宁等,2016;Tianetal.,2019)。现实中农业部门的“趋粮化”特征验证了上述理论推断的合理性(仇童伟等,2018;李昭琰等,2019)。然而,林业部门的商品林种植结构却呈现“趋经济林化”的特征(严如贺等,2019),与农业部门的“趋粮化”特征恰好相反。从生产技术属性看,经济林属于劳动密集型林种;相对而言,用材林属于劳动节约型林种。按照上述理论,在劳动力成本上升背景下,农户应该偏向于种植用材林,以节约生产成本。在林业部门发生的理论与现实相悖的现象该如何解释?为什么农业与林业部门种植结构的调整方向恰好相反?

关注种植结构调整的研究主要集中于农业部门,学界关于“趋粮化”和“非粮化”展开了激烈争论(张宗毅等,2015;Qiuetal.,2020)。主要从以下2个视角展开:一是劳动力成本视角。已有研究表明,农村劳动力成本上升会使劳动节约型作物具有比较优势,引起种植结构的“趋粮化”(林坚等,2013;钟甫宁等,2016;Jietal.,2017;Zhangetal.,2017;仇童伟等,2018;李昭琰等,2019;Tianetal.,2019)。二是相对收益视角。与上述关注“趋粮化”的研究不同,部分学者发现“非粮化”现象较为普遍(史清华等,2004;易小燕等,2010;钱龙等,2018)。其背后的经济学机理是,作物价格及种植收益是农户种植决策的重要决定因素(罗丹等,2013;祝华军等,2018);面对劳动力成本的上升,农户倾向用相对收益较高的经济作物替代粮食作物,从而减轻劳动力成本上升带来的冲击(杨进等,2016;黄玛兰等,2019)。可见,种植结构调整受劳动力成本和相对收益两方面因素的影响(徐志刚等,2017),调整方向取决于双方效应的强弱对比。

上述研究对理解商品林种植结构“趋经济林化”的形成机制具有重要参考价值,但仍存在以下不足。与农业种植结构调整的丰硕文献相比,只有少数学者从经济学视角关注了商品林种植结构调整问题。例如,王小龙(2004)发现,退耕还林工程实施过程中,原本应种植生态林的土地被经济林所替代。严如贺等(2019)发现,中国南方12省的经济林面积占比在逐年升高。然而,商品林种植结构调整的内在机理及“趋经济林化”的形成机制犹未可知。

针对上述不足,构建商品林种植结构调整的理论分析框架,从劳动力成本与相对收益双向视角出发,揭示商品林种植结构趋“经济林化”的形成机制。以期科学理解农户调整商品林种植结构的行为逻辑及决策机制,为研判劳动力成本上升背景下中国林业部门未来发展趋势提供科学依据,为制定林地利用规划、促进林业要素优化升级提供决策参考。

1 理论分析与研究假说

种植结构调整内生于农户利润最大化决策中。假设农户生产决策的目标是利润最大化(刘莹等,2010),而降低生产成本、提高产出收益是实现该目标的有效路径。首先,从降低生产成本的角度看,劳动力成本上升使得需要较少劳动、易于用机械替代劳动的粮食作物具有成本上的比较优势,而劳动密集型的经济作物处于比较劣势。出于降低生产成本的考虑,农户倾向于种植劳动节约型作物以替代劳动密集型作物(仇童伟等,2018;Tianetal.,2019)。因此,劳动力成本上升会促进劳动节约型的粮食作物的种植,下文称之为“劳动力成本效应”。其次,从提高产出收益的角度看,经济作物的每公顷收益高于粮食作物,市场前景较好(罗必良等,2018)。为了提高产出收益,农户倾向于种植相对收益更高的经济作物(杨进等,2016;黄玛兰等,2019)。因此,相对收益差异会促进收益较高的经济作物的种植,下文称之为“相对收益效应”。上述2个效应表明,种植结构调整受劳动力成本和相对收益两方面因素的影响,且作用方向相反(徐志刚等,2017)。

具体到林业部门,商品林主要包括用材林和经济林2种类型。其中,用材林以培育和提供木材为主要目的,而经济林以生产果品、食用油料、工业原料和药材为主要目的,两者存在双重属性差异。首先,技术属性不同。经济林需要投入较多、精细度较高的劳动进行管护,且部分环节难以采用机械去替代劳动,因此更偏向于劳动密集型林种;相对而言,用材林生产环节简单,对劳动投入的需求相对较少,属劳动节约型林种。其次,经济属性不同。经济林的初始投资期较短,经过一段时期生长发育后能获得稳定的周期性收益;而用材林生长周期较长,自然风险较大,经济收益相对较低(严如贺等,2019)。

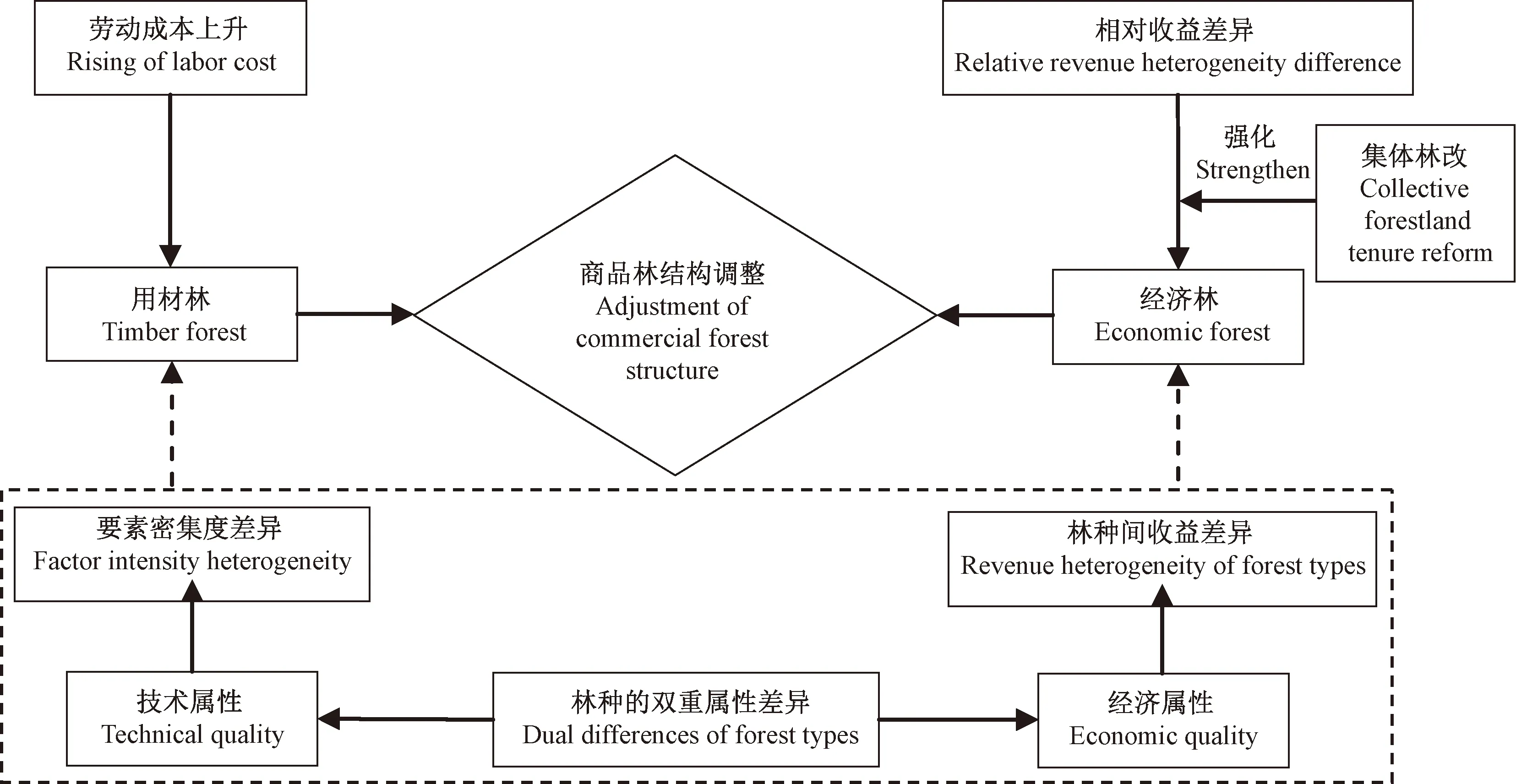

用材林和经济林的双重属性差异意味着,商品林种植结构的调整方向取决于劳动力成本效应和相对收益效应的强弱对比。结合中国林情的客观实际,对2个效应的强弱做如下预判。在林地集体所有的产权制度下,农户根据相对收益调整商品林种植结构的行为会受到限制,因此,商品林种植结构调整的制度前提是农户对林地拥有较为完整的产权。始于2003年的新一轮集体林权制度改革(以下简称“集体林改”)恰好提供了这一制度前提。通过分林到户、确权颁证等措施,集体林改明晰了农户对于林地的使用权、经营权和林木的所有权,解除了农户根据相对收益调整种植结构的制度障碍。因此,集体林改进一步强化相对收益效应,可能导致相对收益效应占据主导地位,进而诱导农户扩大经济林的种植,引发商品林种植结构“趋经济林化”。图1刻画了上述逻辑推理,据此提出如下假说:

图1 商品林种植结构调整的逻辑分析框架Fig.1 Theoretical framework on the adjustment of commercial forest structure

假说1:劳动力成本上升会抑制经济林的种植。

假说2:经济林相比于用材林的相对收益越高,越有利于经济林的种植。

假说3:受集体林改的影响,相对收益对经济林种植的正向效应被强化,由此导致劳动力成本效应较弱。

2 数据来源、模型构建与变量描述

2.1 数据来源

所用数据来自国家林业和草原局经济发展研究中心在全国9省(区)开展的农户固定样本连续监测数据,分别于2010年、2012年、2014年开展了3轮,获得了2003年(集体林改前)、2007—2013年共计8年的数据。采用分层抽样技术,在考虑经济发展水平、森林资源禀赋、集体林改进展等因素的基础上,选择东北集体林区的辽宁,平原林区的山东、河南,西南集体林区的四川,南方集体林区的浙江、福建、湖南、江西和广西作为样本省,每个省(区)抽取2个县1)[注]1)辽宁清原县、本溪县,山东蒙阴县、莱州县,河南舞阳县、浉河县,四川威远县、丹棱县,浙江遂昌县、德清县,福建顺昌县、沙县,湖南平江县、洪江县,江西铜鼓县、遂川县,广西平果县、环江县,共计18个县。,每个县选择3个乡镇,每个乡镇选择3个行政村,每个行政村随机抽取约15个样本农户开展深度访谈。涉及农户的家庭基本信息、林地特征信息、集体林改参与情况、林业投入产出情况、家庭收入与支出情况等信息。在删除数据缺失或回答问题前后矛盾的样本后,最终获得由1 497个农户构成、每个农户有8个时点观测值的平衡面板数据。

2.2 模型构建

为验证商品林种植结构“趋经济林化”的形成机制,构建模型如下:

(1)

式中:上标“*”表示不可观测的潜变量,下标“it”表示第i个农户在第t年的观测值。被解释变量F_ratio代表商品林种植结构,用经济林面积占商品林面积之比来表示。在模型构建时,部分农户的经济林面积占比为零,这说明被解释变量存在截尾(censoring)特征。因此式(1)采用了Tobit模型的设定形式。

式(1)中的核心解释变量是W、RR、Reform×RR。W代表劳动力成本,用当地劳动力平均每天的工资水平(元·天-1)来衡量;根据假说1,W的系数β1预期为负。RR代表相对收益,用经济林和用材林的每公顷收益之比来衡量;根据假说2,RR的系数β2预期为正。Reform×RR是集体林改变量Reform与相对收益变量RR的交互项,其中,集体林改变量Reform用当地集体林改主体改革是否完成来衡量(是=1,否=0);根据假说3,如果交互项系数β3显著为正,说明集体林改会强化相对收益对经济林种植的正向效应。

向量X表示控制变量。参考钟甫宁等(2016)、郑旭媛等(2016)、张寒等(2018)、李宁等(2019)等研究,向量X涉及市场特征变量(木材价格)、林地特征变量(林地面积、林地细碎化程度)、家庭特征变量(家庭人口数量、家庭人均年收入、非农就业收入占家庭总收入比例、家庭成员是否有干部)、户主特征变量(年龄、户主受教育水平)、村级特征变量(是否地处山区、村庄道路是否硬化、村庄至最近县城的距离)等。β0-β4、φ为待估参数,ε为特异扰动项。

各国政府作为国际和国内安全的主要维护者,需要承担打击网络恐怖主义国际合作的主要责任。对于主权国家而言,政府应当采取一切必要手段,如政治、经济、文化、法律等措施对本国网络恐怖主义进行综合治理,努力将网络空间中恐怖主义的影响控制在最小范围,为网络反恐合作奠定坚实基础。在综合治理措施中,法治手段无疑是不可或缺的核心要素。在统一的国际性法律文件缺失的情况下,国家合作打击网络恐怖主义的最大问题在于各国国内立法的冲突。此外,相关国际规则适用最终要转化为国内立法,网络恐怖主义的治理最终也会落实到各国反恐国内法中,因此,网络反恐合作的有效实现,有赖于国内立法的协调。

式(1)中的Reform是内生变量。新一轮集体林改需要村民代表大会中2/3以上的农户同意才能进行改革。这意味着,集体林改是农户自选择的结果,具有内生性(Xieetal.,2016;张红等,2016)。为解决内生性,采用IV-Tobit(Instrumental Variable,IV-Tobit)模型对式(1)进行参数估计。参照李宁等(2019)的研究经验,选择同一乡镇除本村外其他村的集体林改完成率作为本村集体林改的工具变量。由于同群效应和从众心理,同一乡镇其他村的集体林改完成情况会影响到本村村民是否集体林改的决定,故满足工具变量的相关性要求;但其他村的集体林改情况应该不会直接影响本村农户的商品林种植决策,故满足工具变量的外生性要求。在具体操作时,模型中的连续变量取自然对数;为控制不可观测的固定效应,加入了村级虚拟变量和时间虚拟变量;为控制异方差,选择了Huber-White稳健标准误。

模型(1)可用于参数估计,但估计出的参数值由于量纲的不同,不能直接用于比较劳动力成本效应和相对收益效应的强弱。为解决该问题,参考Lin(1992)的思路,对式(1)两边进行差分,得到如下方程:

(2)

式中:ΔF_ratioit表示商品林种植结构的变化量,β1ΔWit、β2ΔRRit、β3ΔReformit×RRit分别为劳动力成本、相对收益和交互项对商品林种植结构变化量的贡献值,将上述3个贡献值除以商品林种植结构的变化量ΔF_ratioit,即可以得到每个因素的贡献率。因此,上述方法将系数估计值转化成同量纲的贡献率,可用于两大效应的强弱对比分析。

2.3 变量描述

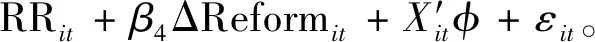

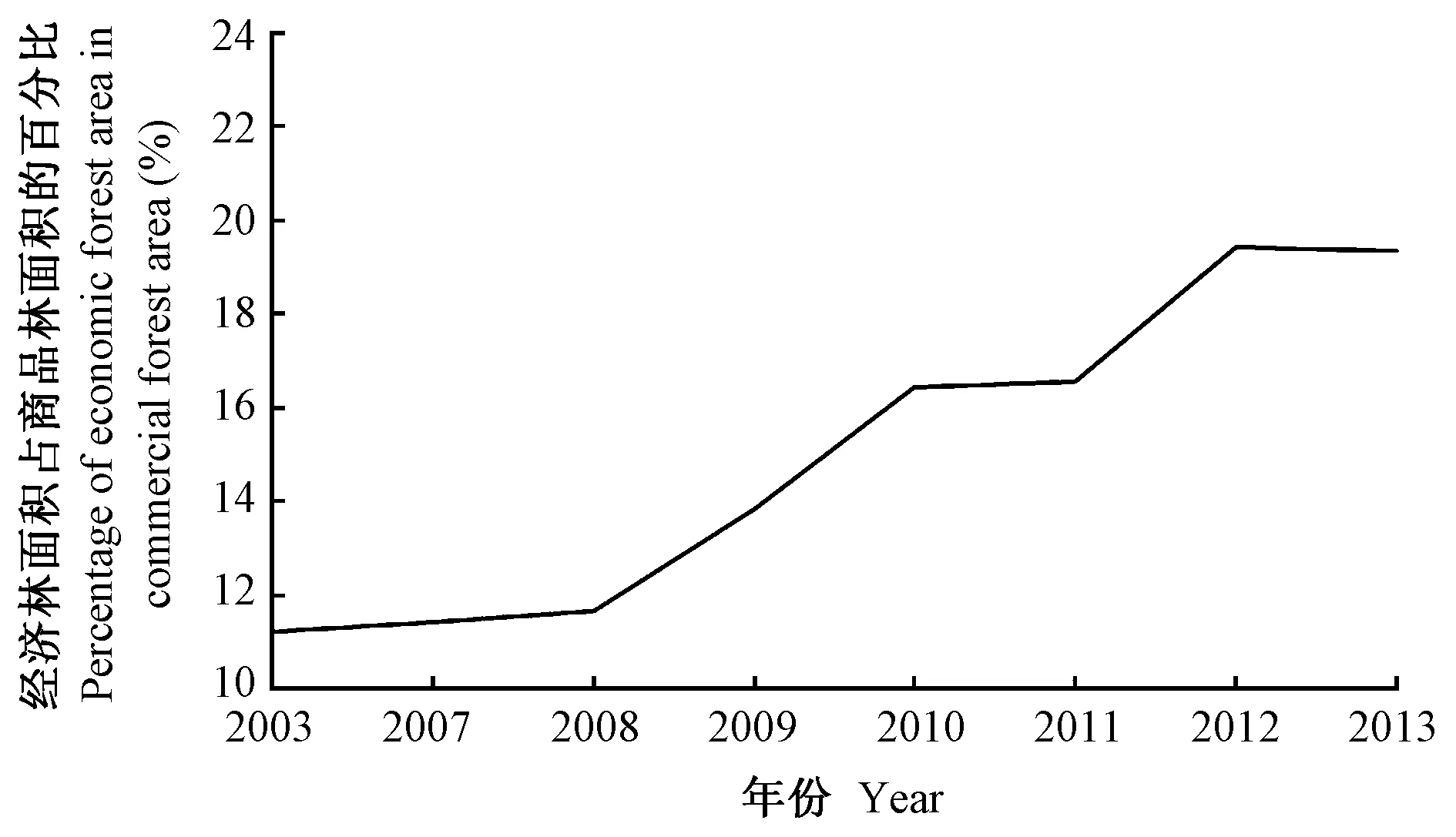

图2显示,中国主要集体林区经济林面积占比从2003年的约11%上涨到2013年的约19%,反映出在劳动力成本上升背景下,商品林种植结构呈现出“趋经济林化”的特点。表1报告了变量的描述性统计结果。其中,经济林面积占比约为15%,但集体林改后该比值显著增加。这在一定程度上支持了上文提出的“集体林改为商品林种植结构调整提供了制度前提”的论点。相对收益的均值显示经济林的每公顷收益约为用材林的2.15倍。这支持了上文提出的“经济林相对收益更高”的论点。

表1 变量描述性统计①Tab.1 Variable descriptive statistics

图2 商品林种植结构的动态趋势Fig.2 Dynamic trend of commercial forest structure

3 实证结果与分析

3.1 商品林种植结构影响因素分析

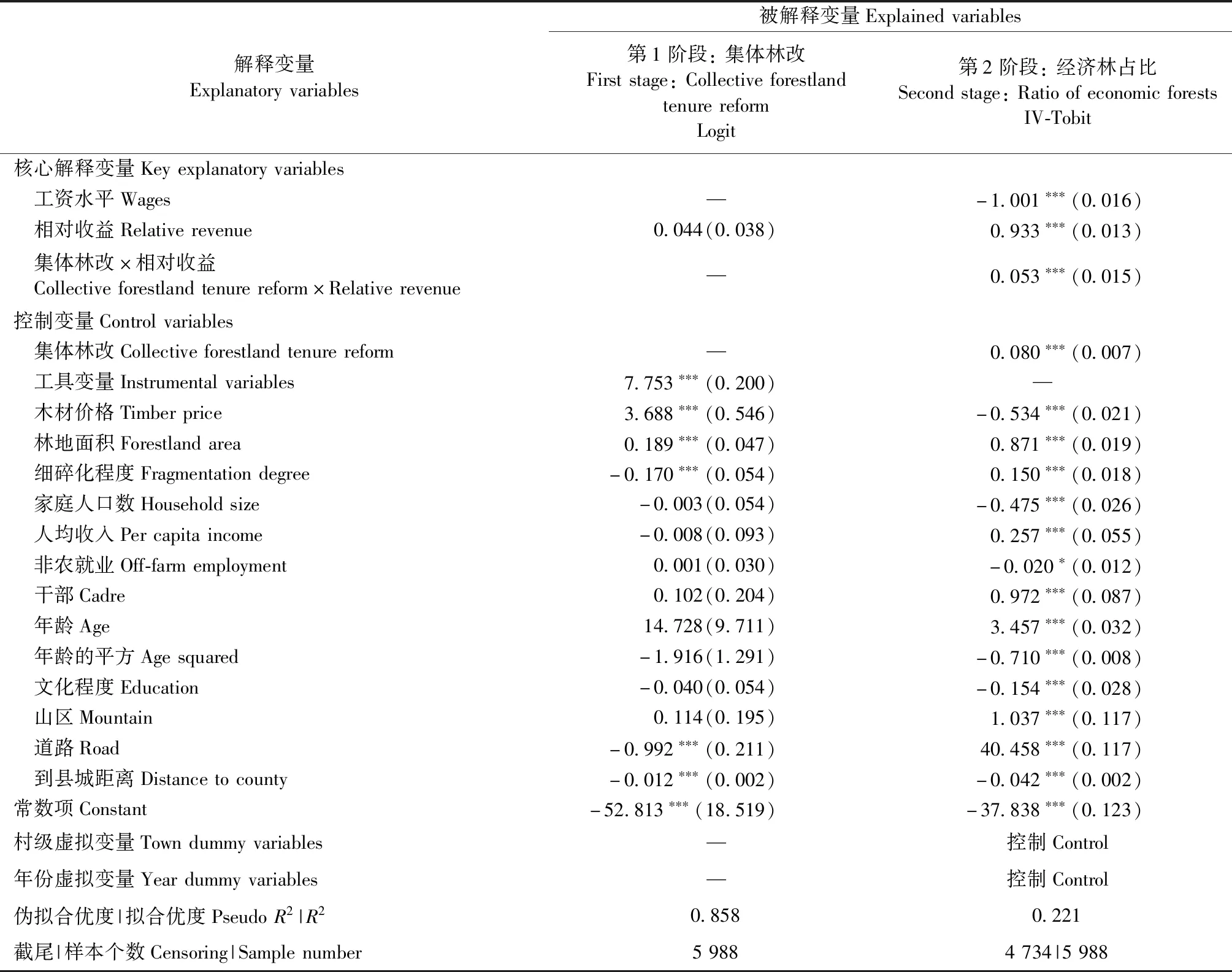

表2第2、3列报告了IV-Tobit的回归结果。Wald检验的卡方统计量为3.46,且在10%的统计水平上显著,这反映出集体林改变量具有内生性。第1阶段的回归结果显示,工具变量的估计系数为正,且在1%的统计水平上显著,说明工具变量与被解释变量之间存在强相关关系,符合工具变量的相关性要求。作为对照,表2第4列报告了两阶段最小二乘法(Two Stage Least Square,2SLS)的估计结果。2种估计方法的参数值存在一定差异,下文基于IV-Tobit的估计结果展开分析。

劳动力成本上升对经济林种植具有负向影响。表2显示,劳动力成本的估计系数为负,且在5%的统计水平上显著,表明劳动力成本上升会导致经济林种植减少。这验证了“劳动力成本效应”和假说1的成立。该发现与已有的关注劳动力成本上升对农业种植结构调整的研究结论(钟甫宁等,2016;仇童伟等,2018)类似。

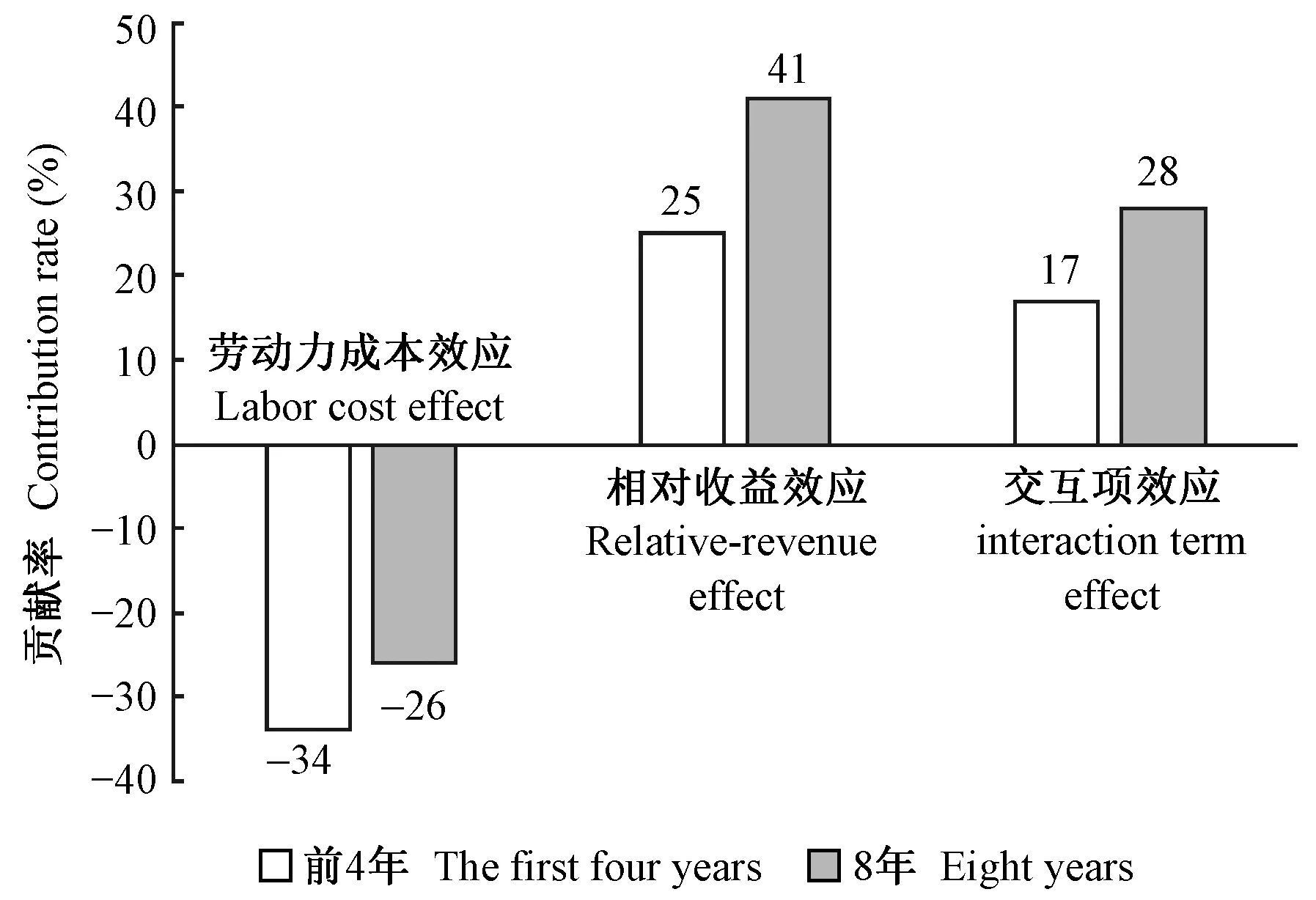

集体林改对相对收益与经济林种植的关系具有正向调节作用。表2显示,集体林改与相对收益的交互项系数值为正,且在1%的统计水平上显著,表明集体林改后,相对收益对经济林种植的正向效应被强化。这验证了假说3的成立。集体林改后,农户获得了更加完整的林地产权,缓解了农户根据相对收益调整商品林种植结构的制度性约束,使得相对收益的正向效应被进一步强化。从数值上看,表2显示,劳动力成本效应为-0.22,相对收益和交互项的效应分别为0.42和0.28。这为相对收益的正向效应占据主导优势提供了初步的判断依据。出于可比性考虑,利用式(2)计算劳动力成本、相对收益和交互项对商品林种植结构变化量的贡献率(图3)。结果显示,劳动力成本效应的贡献率约为-26%,相对收益效应、交互项效应的贡献率分别约为41%、28%。这反映出相对收益占据主导性优势,由此导致了经济林面积占比增加。这合理解释了劳动力成本上升背景下商品林种植结构“趋经济林化”。

表2 IV-Tobit模型回归结果①Tab.2 Estimated results of IV-Tobit model

产权改革的跨部门差异是农林业种植结构呈现反向调整趋势的可能成因。以家庭联产承包责任制为标志的土地改革,在20世纪80年代基本完成。然而,直到2008年党中央、国务院《关于全面推进集体林权制度改革的意见》的出台,类似的改革才得以在林业部门全面实施(刘璨,2020)。由于效应的衰减性,产权改革对相对收益效应的强化机制难以长久维持。因此,农业与林业种植结构方向呈现差异化调整的可能解释是,受时效性影响,产权改革的强化机制在农业部门难以发挥作用,导致劳动力成本效应占据主导位置,使得农业种植结构整体呈现“趋粮化”特征(罗必良等,2018;钟甫宁等,2016)。

3.2 反向视角的机理验证

上述发现的反向推理是,如果集体林改没有发生或处于初级阶段,那么集体林改的强化效应应该不显著或较弱,进而相对收益的正效应不会占据主导地位。因此,有必要从反向视角进一步验证上述发现的合理性。2008年党中央、国务院《全面推进集体林权制度改革的意见》的出台,标志着新一轮集体林改在全国展开。从时间上看,样本数据显示,截至2009年没有完成林改的样本农户约占总样本的49.70%。因此,前4年数据为反向机理验证提供了理想的实验样本。本文将2003、2007—2009年共计4年数据带入式(1)进行回归,从反向视角检验假说1-3,估计结果如表3所示。其中,劳动力成本变量、相对收益变量、交互项的符号均符合假说预期,且都在1%的统计水平上显著。然而,与表2不同的是,交互项以及集体林改的系数估计值很小。这反映出集体林改尚未完成时,产权改革对相对收益的强化机制较弱。从系数估计上看,劳动力成本的系数为-1.00,相对收益与交互项的系数分别为0.93和0.05。从图3的贡献率来看,劳动力成本效应的贡献率约为-34%,相对收益和交互项效应的贡献率分别约为25%、17%。可见,相对收益效应相比于劳动力成本效应不具有显著优势,这也合理解释了图2中经济林面积占比在前期未发生显著增长的现象。这一发现从反向视角验证了假说1-3。

表3 反向视角的机理验证回归结果Tab.3 Estimated results from an opposite perspective

图3 劳动力成本效应、相对收益效应和交互项效应的贡献率Fig.3 Contribution rates of labor cost,relative revenue and interaction term

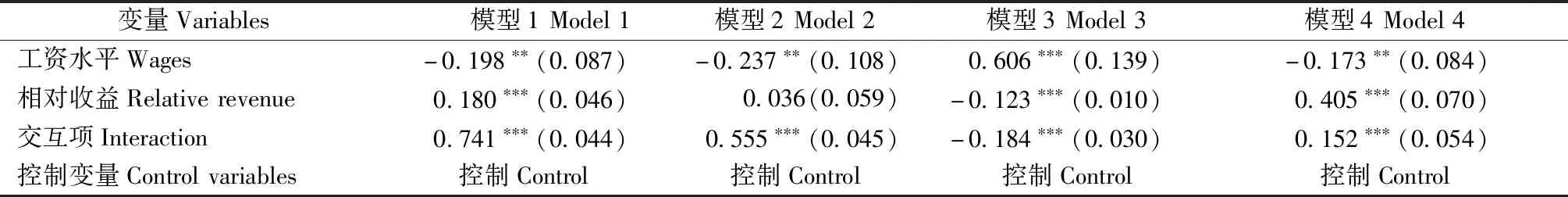

3.3 稳健性分析

为考察回归结果的可靠性,进行如下稳健性检验:首先,更换工具变量,将同一县中除本村外其他村的集体林改完成率作为新的工具变量,记为模型1;其次,第2阶段的Tobit回归采用随机效应模型进行参数估计,记为模型2;第三,将被解释变量换为用材林面积占比,记为模型3;第四,将集体林改变量的指标由“改革是否已完成”替换为“改革是否已开始”,重新进行IV-Tobit估计,记为模型4。估计结果如表4所示。其中模型1、2、4的核心解释变量符号和显著性水平与表2基本一致,模型3的核心解释变量符号与表2相反,这是因为模型3的被解释变量是用材林面积占比,与经济林面积占比之间存在反向关系。因此,上述4个模型显示出本文的估计结果是稳健的。

表4 稳健性检验Tab.4 Robust test

4 研究结论与政策启示

4.1 研究结论

在农村劳动力成本上升背景下,中国主要集体林区的商品林种植结构却出现了“趋经济林化”现象,这与农业的“趋粮化”特征相反,也与理论预期不符。以此为切入点,构建了“劳动力成本-相对收益-商品林种植结构”理论分析框架,从劳动力成本和相对收益双向效应出发,对上述现象的形成机制进行分析。主要研究结论如下:

第一,商品林种植结构调整受劳动力成本和相对收益两方面因素影响,其调整方向取决于二者强弱对比。回归结果表明,劳动力成本上升对经济林面积占比具有显著负向影响,相对收益对经济林面积占比有显著正向影响,这揭示了商品林种植结构调整的内在机制。

第二,集体林改对相对收益具有强化效应,使得相对收益效应占据优势,进而导致“趋经济林化”的发生。回归结果表明,集体林改与相对收益的交互项对经济林面积占比具有显著的正向影响,且集体林改与交互项的贡献率大于劳动力成本。这合理解释了劳动力成本上升背景下经济林面积占比增长现象。

4.2 政策启示

上述结论为科学研判劳动力成本上升背景下中国林业部门未来发展具有重要政策启示。在农村劳动力成本上升的大趋势下,农户倾向于种植相对收益较高的经济林以抵减劳动力成本压力。预计今后一段时间内,经济林面积占比将会出现一定程度地增长。这种动态调整趋势是否会对国家木材安全造成影响,值得持续性关注。有关部门应从成本和收益2条渠道入手,积极引导农户调整商品林种植结构;同时,科学制定商品林种植结构规划,确保用材林占比位于合理范围内,充分发挥林业在国家生态文明建设中的重要作用。