城镇低龄老年人力资源开发的影响因素及供需匹配研究

涂永前 金旻禛 张晨 刘洽言 程帆 李可心

[摘 要] 我国人口老龄化问题严峻,人口红利消失,劳动力供给出现短缺,延迟退休政策被提上议程,老年人的人力资源再开发成为缓解社会压力的良策。从劳动力市场的供给方——低龄老年人、劳动力市场的需求方——用人单位两个角度出发,运用定性分析与定量分析相结合的方式,借鉴CHARLES数据库设计问卷,对北京、天津、济南三地展开调研,发现超四成低龄老年人有意愿再就业,再就业意愿与年龄、累计工龄为负相关关系,与经济压力、退休前年薪、健康状况和社会适应性等为正相关关系。再就业的低龄老年人中,普遍存在渠道狭隘、待遇降低、保障不健全等问题。此外,老年劳动力市场的供需并不匹配,企业对老年劳动力的需求远低于供给。

[关键词] 低龄老年人;老年人再就业;老年人力资源

[中图分类号] D669.6;F249.21 [文献标识码] A [文章编号] 1673-8616(2021)01-0009-15

一、问题的提出

(一)人口老龄化形势严峻

根据联合国教科文组织的规定,低龄老年人界定为年龄在60~69岁之间的老人。他们具有以下几个特点:第一,身体尚好,头脑比较清醒;第二,经济上能自立,生活上能自理;第三,主要与配偶及未婚子女一起居住;第四,一般不甘寂寞,需要活动场所和参与机会,再就业愿望强烈。

随着我国经济社会的快速发展,民众价值观发生了变化,丁克家庭不断增加,人口出生率降低,年轻人口占我国人口总数的比重逐渐降低,老年人口占人口总数的比重不断提高。早在2000年,我国60周岁及以上的人口就已经达到了总人口数量的10.33%,开始步入老龄化社会。根据国家统计局发布的数据,2018年末,我国60周岁及以上人口有24949万人,占总人口的17.9%;2019年末,我国60周岁及以上人口达到25388万人,较2018年增加439万人,占总人口的18.1%1。

中国在仍是发展中国家的背景下进入老龄化社会,经济发展必将受到影响。发达国家在实现工业化和城市化的过程中,建立了较为完善的全方位社会养老制度,而中国养老保障的负担正日益加重。劳动年龄人口每年以三四百万的速度下降,而每年达到退休年龄的新增人口近千万,中国养老金支付面临压力。2018年,基本养老保险基金总支出达47550亿元2。同时,老年人医疗卫生消费支出的压力也越来越大。据测算,我国老年人消费的医疗卫生资源一般是其他人群的3~5倍。此外,在独生子女政策的影响下,人口老龄化导致家庭养老负担变重,代际矛盾也在随之加深。

(二)老年人力资源开发的必要性

我国是世界上人口老龄化程度较高的国家之一,为了有效应对人口老龄化问题,党的十九大报告指出,要“促进生育政策和相关经济社会政策配套衔接,加强人口发展战略研究。积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展”。2019年,全国政协委员白岩松在中国人民政治协商会议第十三届全国委员会第二次会议上提出,建议启动老年就业市场。他指出,有相当一部分老年人在退休后愿意继续工作,建立老年就业市场不仅能减轻年轻人负担,还能补贴老年人生活。党和国家高度重视老年人口问题,在国家层面来说是出于减少老龄化对我国经济、社会、治理的影响及维持养老体系的可持续性;在人民层面来说,是为了提高我国老年人的生活质量。

2012年我国《社会保障“十二五”规划纲要》提出要研究弹性延迟领取养老金年龄的政策,引起社会广泛关注,此项颇具争议的政策代表着现实国情与民众意愿的交织变化。有研究指出,国民预期寿命的上升和总体人口身体素质情况的改进,使我国具备了实施延迟退休政策的基本人力资本条件。但是,当前我国的人口健康状况及工作时间的年龄组别差异,成为阻碍延迟退休年龄政策顺利推行的因素之一[1]。与延迟退休颇受争议相比,老年人自愿再就业不失为开发老年劳动力的一种更具弹性的措施。结合低龄老年人群体本身所具有的特殊性和本国国情,本文将低龄老年人力资源开发的形式分为三类:延迟退休、再就业和参与志愿服务。

随着老龄化程度的日益加深,中国人口红利逐渐消失,越来越多的学者将视线投到了低龄老年人力资源再开发的主题上。通过对日本提高退休年龄的就业效应进行研究,發现提高退休年龄对就业尤其是对青年人就业的挤出效应十分有限[2]。在当下人口老龄化、老年人口高龄化的背景下,研究老年人力资源开发尤其是低龄老年人的文献并不少,但大多是从人力资本、社会保障等宏观的单方面视角出发,研究较多集中于区域低龄老年人力资源开发的现状及存在的问题且以定性分析的研究为主,定量实证分析相对缺乏且对老年人再就业类型的探究和对老年人创业的研究较少。因此,本文结合宏观和微观双层视角,重点探究低龄老年人再就业的意愿、类型、问题及影响因素,同时通过对企业的调研,分析劳动力市场对老年劳动力的需求状况。本文采用定性与定量结合的研究方法,变量的选择以对中国健康与养老追踪调查(China Health and Retivement Longitudinal Study,简称CHARLS)数据库的分析为基础。

(三)市场中的老年劳动力

《中华人民共和国宪法》规定,凡是我国公民都有劳动的权利和义务。《中华人民共和国劳动法》只限定了劳动者的最低年龄要求,并无年龄上限的规定。可以说,我国法律赋予了老年人劳动的权利,他们的劳动权应该得到尊重。老年劳动力同年轻劳动力一样,同属于建设国家的劳动力,根据《中国老年社会追踪调查(CLASS)》报告,至2014年,我国老年人的社会公益活动参与率和正式劳动就业率约为20%。潘静静和程承坪(2013)指出,截至2012年,我国离退休科技人员占全体科技人员总数的1/5,离退休教授、专家占全国在职高级技术职称专家的50%[3]。老年人重返职场能够将自己多年来的关键技能、从业经历、技术要领等传授给年轻工作者。“退而不休”对于积极开发我国老年人力资源,提高人力资本水平,有着十分重要的现实意义[4]。

当今社会中存在老年人再就业平台少、再就业渠道少、再就业保障机制不健全等普遍现象。我国目前对于如何充分利用和开发老年人力资源仍无明确的指导及规则,老年人力资源开发整体上依然处于一种松散的状态[5]。低龄老年人的再就业和延迟退休具有不同的性质,老年人再就业的工作时长、工资核算标准、社会保障应用等都需要根据具体问题进行调整。

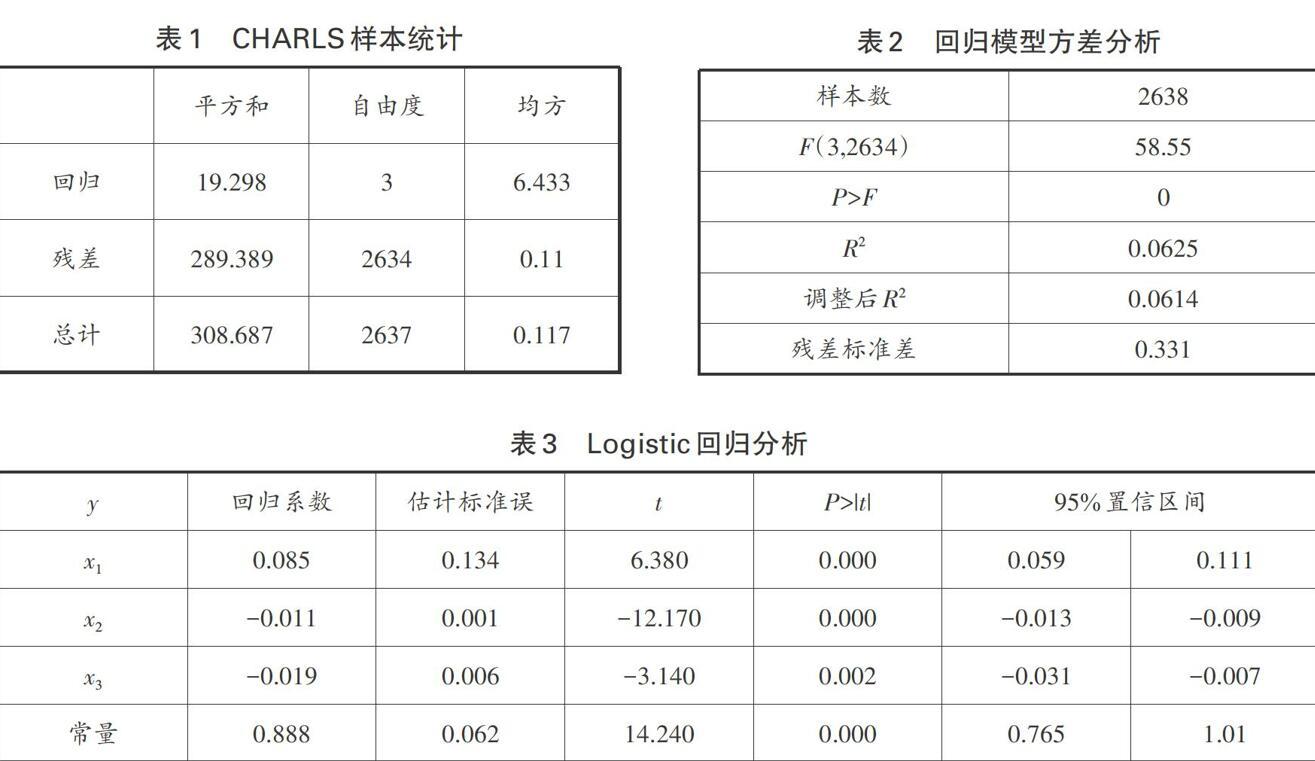

二、低龄老年人再就业影响因子探究

本文对CHARLS数据进行了初步的回归分析,希望能了解我国低龄老年人力资源开发的大致状况,并对本文模型的变量选取提供一定的参考。CHARLS旨在收集一套代表中国45周岁及以上中老年人家庭和个人的高质量微观数据,用以分析我国人口老龄化问题,推动老龄化问题的跨学科研究。其全国基线调查于2011—2018年分别在全国28个省(自治区、直辖市)开展调查访问,其样本已覆盖总计1.24万户家庭中的1.9万名受访者1,因此,CHARLS的数据对本文具有极高的参考价值。虽然本文的研究目的之一是探究城镇低龄老年人再就业意愿的影响因素,但考虑到CHARLS与本文问卷的差异,我们尝试用已达到退休年龄的城镇低龄老年人目前的工作情况来模拟再就业意愿,选取性别、年龄、健康状况等因素作为自变量,CHARLS样本统计见表1。

本文采用二元选择模型,即Logistic模型进行回归,得到回归方程为:y=0.888+0.085x1-0.011x2-0.019x3。(y代表目前工作情况;x1代表性别;x2代表年龄,为连续变量;x3代表健康状况。)

所有的系数均在统计上显著;工作情况与年龄呈负相关、与健康状况呈正相关,即老年人的年龄越大,健康状况越差,目前仍在工作的可能性越小。另外,x1的系数为正表示同等情况下,老年人中男性比女性更有可能工作。

此模型的R2=0.0625,表明该模型的解释力度不大,这可能与自变量的选取个数过少等原因有关,不过此次对CHARLS数据的尝试分析仍对我们接下来的数据分析具有一定的意义,回归模型方差分析及Logistic回归分析见表2、表3。

本文用定量與定性相结合、问卷调查与深度访谈相结合的方法,制作了《城镇低龄老年人的人力资源开发状况问卷》,问卷结构分为五大模块:人口学信息,包括年龄、性别、居住地等;退休前工作状况,包括职业、累计工龄、年薪等;目前个人状况,包括身体健康、家庭压力、经济状况、退休生活适应性等;再就业意愿及其原因;再就业状况,包括工作类型、职业、年薪、获取工作的途径、工作待遇、工作中遇到的困难等。其中,退休老年人社会适应性量表为自编量表。根据有关影响老年人社会适应性的影响因素研究,国外学者(Beveridge,1980;Atchley,1982;Braithwaite、Gibson,1987;Richardson、Kilty,1991)展开了一定的探讨,他们认为主要因素包括教育程度、退休前的职业地位、健康问题、收入、婚姻状态满意度、对待退休的态度、有无退休准备以及能否保持退休前后各种资源水平等方面[6]。本研究对正式调研阶段收集到的数据进行分析,量表包含15个问题,克伦巴赫α信度系数为0.802,量表的信度良好,具有较高的可靠性。

三、低龄老年人再就业状况及其影响因素分析

(一)基本信息

调研共发放问卷302份,回收266份,应答率为88.1%。其中,109份来自北京地区,98份来自天津,59份来自济南。有效问卷共262份,问卷有效率为98.5%。受访者平均年龄为64.59岁。

根据调查结果分析,受访者“赋闲在家”的比例最大,为52.31%;以兼职、全职、自雇佣等形式参加再就业的受访者占34.61%,实际再就业与意愿再就业的受访者相差13.08%(见图1)。

调研结果显示,受访低龄老年人再就业途径主要为自己寻找(44.93%)和亲戚朋友介绍(30.43%),职业中心、政府和社区的帮助作用较小(见图2)。一方面,职业中心和政府促进就业的措施主要针对的是较为年轻的未就业群体;另一方面,老年人更偏向通过自己的人际关系获得工作机会。

进入用人单位再就业的老年人,在福利待遇方面的水平明显降低,甚至得不到基本的劳动保障。受访者中,仅有26.09%的再就业老年人签订了合规的劳动合同与劳动协议,46.38%的再就业老年人没有签订任何劳动合同与劳动协议(见图3)。

除此之外,根据再就业的低龄老年人对工作待遇的感受,39.13%的受访者表示待遇较退休前有所降低,并且存在福利与工资均降低的现象,有52.17%的受访者表示待遇基本维持不变,仅有8.7%的受访者表示待遇提升(见图4)。

再就业的受访者在再就业过程中遇到的突出问题,除工资与福利保障方面的问题,“工作重、耗时长、压力大”的问题占30.43%,“和周围同事沟通不畅”则占17.39%(见图5)。

(二)回归分析

为了研究影响低龄老年人再就业的主要因素,将再就业意愿作为因变量y,试分析以年龄x1、性别x2、累计工龄x3、婚姻状况x4、教育水平x5、退休前年薪x6、经济压力x7、健康状况x8、老年人社会适应性x9、技能特长x10等因素对其产生的影响,其相关性见表4。

从相关矩阵看出,在0.05级别(双尾显著性检验),y与年龄x1、累计工龄x3、退休前年薪x6、经济压力x7、健康状况x8、老年人社会适应性x9显著相关(见表5),因此运用SPSS构建y与x1、x3、x6、x7、x8、x9的回归方程:y=0.574-0.007x1-0.007x3+0.018x6+0.027x7+0.078x8+0.027x9。

从方差分析来看,P=0,回归方程显著,即x1,x3,x6,x7,x8,x9整体上对y有显著的线性影响。其中,经济压力x7的P=0.478最大,不显著;年龄x1的P=0.092,在0.05~0.10之间,只是弱显著。剩余的自变量x3、x6、x8、x9均显著(见表5)。

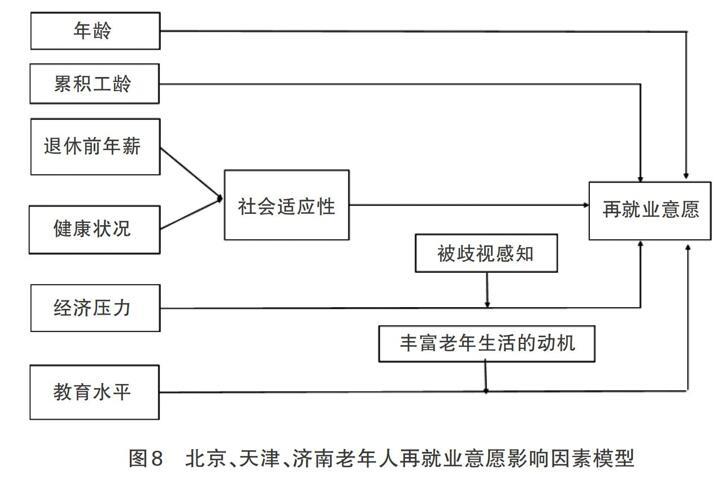

(三)中介、调节效应检验

丰富老年生活的动机水平调节了教育水平对老年人就业意愿的影响。由线性回归可见,教育水平对低龄老年人的就业现状无明显影响,与初步设想有所出入,因此本文继续探究了在调节变量下教育水平与工作状况的关系。由表6、图6可见,以老年人发展兴趣爱好的动机水平为调节变量,则教育水平对老年人目前工作状况的作用显著。具体来讲,在高发展兴趣爱好的动机下,老年人的教育水平对就业状况有显著正向影响;而在低动机下,老年人的教育水平对于当前的就业状况无影响。

老年人社会歧视感知程度调节了经济压力对再就业意愿的影响。研究预期经济压力对老年人再就业意愿的影响存在调节作用。经检验,以老年人的社会歧视感知程度为调节变量时,经济压力对于老年人再就业意愿的影响显著。具体来讲,当老年人感知到的社会歧视水平较高时,其经济压力对于再就业意愿的正向影响程度,弱于感知水平较低时的影响程度。换句话讲,当老年人感知到较高的社会歧视时,即便存在经济压力,其再就业的意愿也会相对降低(见表7、图7)。

老年人社会适应性中介了健康状况对再就业意愿的影响。根据回归分析结果,得知健康状况与社会适应性得分均对再就业意愿有正向影响。将会影响到再就业意愿的年龄与累计工龄作为控制变量,社会适应性作为中介变量,在健康状况对再就业意愿的影响中起到显著的中介作用。如表8所示,参照Preacher和Halers提出的bootstrap方法进行中介效应检验,在95%的置信区间下,中介检验的结果显示,健康状况对再就业意愿的影响、健康状况对社会适应性的影响、社会适应性对再就业意愿的影响均显著,P值均小于0.05,如表9所示。社会适应性中介效应显著,Boot区间上下限均为负数。

老年人社会适应性中介了退休前年薪对再就业意愿的影响。根据回归分析结果,退休前年薪与社会适应性得分均对再就业意愿有正向影响。将会影响再就业意愿的年龄与累计工龄作为控制变量,社会适应性作为中介变量,在退休前年薪对再就业意愿的影响中起到显著的中介作用(表10)。如表10所示,參照Preacher和Halers提出的bootstrap方法进行中介效应检验,在95%的置信区间下,中介检验的结果显示,退休前年薪对再就业意愿的影响、退休前年薪对社会适应性的影响、社会适应性对再就业意愿的影响均显著,P值均小于0.05。社会适应性中介效应显著,Boot区间上下限均为负数(见表11)。

如图8所示,根据本研究的分析结论,构建了低龄老年人再就业意愿影响因素模型。探究出影响已达退休年龄的老年人再就业意愿的影响因素分别为年龄、累计工龄、退休前年薪、健康状况、社会适应性、经济压力及教育水平。丰富老年生活的动机水平为调节变量,调节了教育水平对老年人再就业状况的影响。老年人认为自己被社会歧视的认知水平作为调节变量,调节了经济压力对再就业意愿的影响。退休前年薪、健康状况均以社会适应性作为对再就业意愿影响的中介变量,中介效应显著。

四、劳动力市场中低龄老年人供给与需求匹配程度分析

(一)供给方——低龄老年人再就业意愿强烈

根据调查结果,47.69%的受访低龄老年人愿意再就业,比例较大,在一定程度上反映了低龄老年人劳动力市场上供给方较为积极。再就业的选择是由多重因素决定的,除前文提到的前职业类型、退休前收入水平、家庭经济压力、身体健康状况等,我们还通过开放式访谈的方式,搜集到258位受访者的回答,并做出开放式编码(见表12)。

(二)需求方——企业对低龄老年人用工需求较低

本文研究组分别在北京、天津和济南三个地区对10家企业进行了访谈。接受采访的企业涉及建筑、食品加工、电子产品、餐饮等多个领域,包含不同类型不同规模的多个企业。针对访谈结果,分析得出其主要特点如下:

第一,用人单位对聘用低龄老年人的需求低。根据访谈结果,聘用过低龄老年人以及有过聘用低龄老年人想法的企业仅占30%。

第二,政府促进低龄老年人再就业的措施较少。所有接受访谈的负责人都表示,不了解所在地区的政府是否采取了措施支持企业雇佣低龄老年人才以及组织相应的再就业培训或制定相应的政策,或者直接给出“未采取相应措施”的否定答案。我国低龄老年人口再就业发展很不充分,这是亟待解决的一个问题。

第三,低龄老年人再就业过程中的情况不尽相同。低龄老年人的就业情况大体可分为两类:技术人才的返聘和非技术人员的聘用。对于从事纯体力劳动的老年人来说,企业往往只签订协议而不签订劳动合同。这在规范劳动者的权利、义务、待遇、保障等方面存在欠缺,劳动者从法律上无法享受正式员工的待遇;但对于技术型人才而言,各项协议合同完善,能够享受正式员工甚至是超员工待遇。普遍来看,返聘的老年员工与其他员工相处较为融洽,不会因为年龄的代沟而发生矛盾,但高龄带来的思维古板落后等现象,往往使得布置的任务无法较为出色完成。

(三)供需匹配分析

通过对比调查问卷与访谈的结果,我们可以分析得出老年人想就业的程度和用人单位想招聘老年人的程度是不匹配的,即将近半数的低龄老年人有再就业的需求和欲望,而想聘用低龄老年人的企业仅占1/5,需求远低于供给。出现这种现象的原因分析如下:

一是相关扶持政策不够完善。北京、天津、济南三地政府均未出台明确的支持低龄老年人再就业的政策。法律法规的不完善带来无法签订有效劳动合同等问题,无法可依使劳动双方缺乏相关的有效保障。

二是工作内容的特殊性与老年人自身的局限性。大多数企业表示其所在行业的工作内容不适合老年人,如需要专业的知识、良好的沟通能力或者强健的体魄。老年群体往往健康情况较差,疾病较多,身体状况无法支撑其从事高强度、高压力的工作。此外,他们往往学习能力较差,反应速度较慢,与人交流能力不够强以及年龄差异带来的障碍往往导致工作无法达到预期水平。

三是企业的主要招聘方式与老年人获取信息的方式脱节。在互联网时代,社会上大多企业的招聘方式均以线上网站招聘为主,线下广告、海报、咨询等方式为辅。而消息闭塞的老年群体较年轻人接触网络较少,招聘信息发布方式的转变在一定程度上阻碍了他们获取有效信息。

四是青年人对岗位的竞争。虽然目前中国的人口红利在逐渐消失,但是寻求工作的青壮年人与老年人相比仍占有数量的绝对优势。青年劳动力的巨大市场往往促使企业放弃对老年人的选择。

五是特定地区风俗习惯的影响。一些地区老年人退休后往往赋闲在家,享受晚年生活,老年人没有再次工作的习惯和欲望,社会对高龄劳动力也没有需求。

六是对老年人存在歧视和偏见。有受访者表示,某些行业如美容等服务业,老年人的参与会带来负面影响。

五、城镇低龄老年人力资源开发研究结果

(一)部分低龄老年人再就业意愿强烈

本文将低龄老年人的人力资源开发方式分为再就业创造经济价值和参与志愿创造社会价值。研究发现,47.69%的受访老年人愿意再就业,低龄老年人劳动力开发意愿较为强烈。而由于老年人自身素质和老年人就业市场条件等原因,受访老年人实际再就业的比例为34.61%,与再就业意愿相差13.08%。除此之外,12.31%的受访者选择参与志愿活动,以帮助他人和奉献社会来丰富老年生活。更有52.31%的低龄老年人自愿或非自愿地选择赋闲在家,此结论与连茜平(2018)的研究一致,城市老年人更倾向于退休后不再二次进入劳动力市场[7]。

(二)低龄老年人再就业意愿的影响因素

研究发现,低龄老年人再就业意愿与年龄、累计工龄为负相关关系。退休老年人年龄越大、累计工龄越长,再就业意愿越低。低龄老年人再就业意愿与退休前年薪、健康状况和社会适应性为正相关关系。老年人退休前薪资水平越高,身体越为健康,则社会适应性得分越高,三者共同作用于更高的再就业意愿。经济压力与低龄老年人再就业意愿显著相关,系数为正。经济压力越大,如有自身养老压力或者需要补贴养育第三代,这部分老年人更加倾向于再就业。研究发现,受教育水平与婚姻状况对再就业意愿的影响并不显著,与多数研究的结论相悖。但以老年人发展兴趣爱好的动机水平为调节变量,则教育水平对老年人目前工作状况的作用显著。

(三)老年人再就业环境

通过对再就业的低龄老年人进行访问研究,发现老年人存在再就业渠道狭隘的问题,受访低龄老年人再就业途径主要为自己寻找(44.93%)和亲戚朋友介绍(30.43%),职业中心和政府、社区的帮助作用较小。进入用人单位再就业的老年人,在福利待遇方面的水平明显降低,46.38%的受访者没有签订任何劳动合同与劳动协议,权益得不到保护。除此之外,老年人再就业遇到的问题还有“工作重、压力大”占 30.43%,“和周围同事沟通不畅”占 17.39%。

(四)老年劳动力市场供需失衡

通过对比调查问卷与访谈的结果,我们可以分析得出老年人想就业的程度和用人单位想招聘老年人的程度不匹配,将近半数的低龄老年人有再就业的需求和欲望,而想聘用低龄老年人的企业仅占1/5,需求远低于供给。原因主要有相关扶植政策不够完善、工作内容的特殊性与老年人自身的局限性、青年人口对岗位的竞争、特定地區风俗习惯的影响、对老年人存在歧视和偏见等。

六、低龄老年人力资源开发建议

(一)营造老年人平等就业风气,改变社会偏见观念

积年累月的工作经历赋予了老年人丰富的工作经验和分析问题能力,雇佣老年人所需付出的培训成本较低,加之老年人在多年工作过程中积累了丰富的人脉关系,这些都是宝贵的人力资本,年轻劳动者难以在短期内获得。应当积极宣扬老年人力资源的优势,引导平等就业的风气,让社会意识到人口老龄化的总趋势,意识到老年人参与社会工作将成为新常态,以改变偏见观念,形成平等包容的社会氛围,减小老年人再就业的舆论阻力。

(二)健全老年人力资源开发立法,建立经济奖励制度

我国目前有关老年人力资源开发的法律规定仅出现于《中华人民共和国老年人权益保障法》的第七章“参与社会发展”中,不足以支撑并推进老年人力资源开发,应当对相关法律法规进一步细化,明确各主体在老年人就业中应当承担的责任,使得老年人力资源开发有法可依。出台相应法律制度明确老年人再就业的劳动合同签订、变更、解除和终止等环节,并对就业中针对老年人的各种歧视进行明文禁止,以保护老年人再就业的权利不被剥夺和忽视。在制度上,可出台相关规定,对于依法聘用困难老年人的企业给予经济奖励,如设置继续雇佣奖金或进行税收减免。一方面,政府可以允许企业以相对较低的工资水平雇佣再就业的老年人,从而降低企业雇佣老年人的用工成本,鼓励企业雇佣老年人;另一方面,政府可以成立困难老年人补贴基金,根据老年人工作性质给予工资补贴,从而使老年人工资不处于过低的水平,能够改善这类老年人的经济条件。

(三)发展老年教育,培育老年人再就业培训体系

适当的培训可以使老年人更好地适应工作需求,减少再就业的障碍。尽管老年人有着青年劳动力所不具备的优势,但在科技发展日新月异的今天,多数老年人适应时代的步伐较慢。因此,应当根据老年人这一群体的特点,开发合适的培训课程体系,建立终生教育制度,发展实施老年教育,以提高相应岗位技能,增强老年人就业竞争力,帮助老年群体更好地融入社会。政府应在老年职业教育方面提供持续的支持,为老年人进入社区老年大学,甚至普通高等院校继续接受教育提供便利。除了经济上的帮扶,还可以聘用教育学家在老年课程的设置上精细打磨,以强化培训效果,使知识更易于为老年群体所吸收。

(四)搭建信息平台,开拓供需匹配渠道

老年群体所能接触到的就业渠道的质量对其再就业的质量有着重要影响,而目前进行人力资源服务的平台大多以中青年人为目标,几乎没有针对老年群体的求职平台,这就使得老年人再就业的渠道十分有限,大大影响了老年人力资源开发的供需匹配质量。针对老年人的求职难,政府可以积极介入,出台相应政策鼓励已有的网络平台加入老年人力资源板块,并根据平台实现供需匹配的效率给予经济奖励或荣誉称号。此外,可以协助各地的老年人才服务中心策划举办老年人才招聘会,如2014—2019年,北京老年人才服务中心共举办了上百场老年人才供需会,为数万老年人才提供了合适的工作岗位。

七、研究展望

对于低龄老年人力资源开发现状、影响因素及供需匹配程度还有很大的探索空间。首先,受制于现实因素,本文所选取的调研地点较为局限,未来的研究可以扩展研究地点,覆盖不同发展水平的城市,并将研究范围扩大到乡镇。由于农村人口是我国人口的重要组成部分,多数农村老年人面临较大的经济压力也使得这一群体对于就业的需求和意愿较高,因此研究农村低龄老年人力资源开发有着重要意义。其次,未来的调查研究可以纵向扩展,对研究对象进行追踪调查,探究多个时间点上供需双方意愿的动态变化及影响因素,以获得更具有实际价值的研究结果。最后,未来研究可以根据研究目的引入更多的社会学、心理学方面的变量,并选用信效度较高的量表进行测量,如社会支持评定量表(SSRS)等,以更为全面地探究低龄老年人力资源开发的影响因素及影响机制。

参考文献:

[1] 邵岑,赵昕東,王嘉顺.中国人力资本转型特征与渐进式延迟退休政策:必要性、问题与对策[J].社会发展研究,2018,5(3):86-102,244.

[2] 柳清瑞,吴少凡.提高退休年龄的就业效应研究:日本的经验与借鉴[J].日本研究,2016(4):37-45.

[3] 潘静静,程承坪.中国低龄老年人力资源开发研究[J].当代经济管理,2013(3):65-71.

[4] 张寅.发展老龄人口再就业市场的必要性与策略[J].劳动保障世界,2018(21):16.

[5] 李松.银色浪潮下企业对低龄老年人力资源的开发研究[J].人力资源管理,2016(2):29-31.

[6] 于姗姗.我国城镇老年人社会适应性研究[J].商情,2013(9):230-232.

[7] 连茜平.老年人口红利开发背景下老年人再就业意愿实证分析[J].许昌学院学报,2018(7):76-78.

[责任编辑:杨 彧]

Study on Influencing Factors and Supply and Demand Matching in the Development of Urban Young Elderly Human Resources

—Based on Surveys on Beijing, Tianjin and Jinan

Tu Yongqian Jin Minzhen Zhang Chen Liu Qiayan Cheng Fan Li Kexin

Abstract: China is facing serious population aging, disappearing of demographic dividend and shortage in labor supply. The policy to delay retirement has been put on the agenda, and the redevelopment of elderly human resources becomes a good solution to relieve the social pressure. From both perspectives of the supply side (young elderly population) and the demand side (employers) of the labor market, this paper conducted surveys in 3 cities including Beijing, Tianjin and Jinan, adopted both qualitative analysis and quantitative analysis and designed the questionnaire based on the CHARLES database. It is found that over 40% young elderly people are willing to be reemployed. The willingness for reemployment has a negative correlation with age and cumulative length of service and a positive correlation with financial strain, income level before retirement, health and social adaptability. Among the young elderly population being reemployed, there are problems such as few channels of employment, low income and lack of safeguard measures. In addition, there is a mismatch between supply and demand of elderly population in the labor market, with the demand from the employers far less than the supply of elderly labor force.

Key words: young elderly population; reemployment of elderly population; elderly human resource