脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术对重型颅脑损伤患者血清HIF-1α、GFAP及t-PA水平的影响

王黎,尹凯,高红欣

[1.安阳市第三人民医院(安阳市心血管病医院)神经外科,河南 安阳 455000;2.郑州大学第一附属医院神经外科,河南 安阳 455000;3.新郑市第二人民医院 神经外科,河南 郑州451100]

重型颅脑损伤具有较高的致死率和致残率,其主要以脑水肿、颅内压升高等为主要表现,严重可发生脑疝,进一步提高病死率[1]。故及时清除颅内血肿、降低颅内压水平是治疗该疾病的首要措施。临床通常采用标准大骨瓣开颅减压手术,充分暴露额极、颞叶等脑组织以清除挫伤脑组织和颅内血肿,控制颅内压。但实践发现[2],该术式并不能减轻脑水肿、脑组织局部受压,并非重型颅脑损伤患者有效的治疗方式。随着对基础研究的不断深入,脑脊液循环理论得到进一步的丰富及发展,目前认为脑脊液并非全部经过大脑凸面蛛网膜下腔,越超过50%脑脊液经过脑实质被吸收[3],基于这一新的脑脊液循环通路,本研究将探讨脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术在重型颅脑损伤患者中的价值,结果如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

经患者家属同意且医院伦理委员会批准将安阳市第三人民医院2017 年5 月至2020 年9 月期间93 例重型颅脑损伤患者按照手术方法分组,对照组(n=46)和观察组(n=47)。对照组男20 例,女26 例;年龄25~60 岁,平均(42.38±5.38)岁;发病至入院时间2~10 h,平均(6.25±2.05)h:受伤原因:交通伤20 例,高处坠落14 例,其他12 例。观察组男22 例,女25 例;年龄26~58 岁,平均(43.02±5.32)岁;发病至入院时间2~9 h,平均(6.32±2.08)h:受伤原因:交通伤22 例,高处坠落15 例,其他10 例。上述资料两组患者比较,差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

纳入标准:符合关于重型颅脑损伤诊断标准[4]且经头颅CT 确诊者;入院时格拉斯哥昏迷(GCS)评分3~8 分者;手术指征明确者。排除标准:近期存在致残性神经系统疾病者;合并颅内感染等全身性感染者;脱落病例。

1.2 方法

对照组予以标准大骨瓣开颅减压手术:将颧弓上耳屏前约10 mm 处作为切口位置,具体为颧弓上耳屏沿着耳廓上方直至顶骨正中线与前额发际线处,将头部皮瓣向前外翻,游离骨瓣,同时在正中线矢状窦处位置处利用骨钻钻5 个孔,切开并咬除1/3 蝶骨棘,以充分显露颅底深部结构,将血肿和病变脑组织彻底清除,同时皮下置引流管,接无菌引流袋持续引流,结束手术。

观察组予以脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术:经额外侧进入,显露前颅底,将视交叉池、颈内动脉池打开。若硬膜张力较大且出现急性脑组织物膨出时,可先将额极部分硬膜打开将部分硬膜下血肿清除缓慢抬起额叶脑组织,剪开视神经处蛛网膜,释放脑脊液,见脑脊液流出,颅内压明显下降时,大范围打开硬膜减压,同时对鞍上各脑池进行减压处理。最后放置引流管,关闭颅腔。密切观察引流液的性状,待脑脊液循环正常后拔管。

术后观察5 d。

1.3 观察指标

①临床疗效:术后5 d,评价疗效。美国国立卫生研究院卒中量表(NIHSS)评分减少46% 以上为显效,NIHSS 评分减少18%~46% 为有效,NIHSS 评分减少18%以下为无效[5]。②血清水平:手术前、手术后(术后3 d)采用全自动生化仪(迈瑞2800)对缺氧诱导因子-1α(HIF-1α)、胶质纤维酸性蛋白(GFAP)和纤溶酶原激活物(t-PA)水平进行测量。③神经功能及意识状态:手术前后(术后5 d),采用NIHSS(总分42 分,分高神经功能越差)评价神经功能,采用GCS 评分(总分15 分,分低意识状态越差)评价意识状态。④颅内压:手术前后采用颅内压监测仪(NIP-100D 型)检测颅内压水平。⑤并发症情况:记录脑积水、再出血、急性脑膨出、迟发性血肿并发症发生情况。

1.4 统计学方法

数据录入SPSS 22.1 软件中分析,计数资料用百分率(%)表示,采用χ²检验;计量资料用均数±标准差()表示,采用t检验。P<0.05为差异有统计学意义。

2 结果

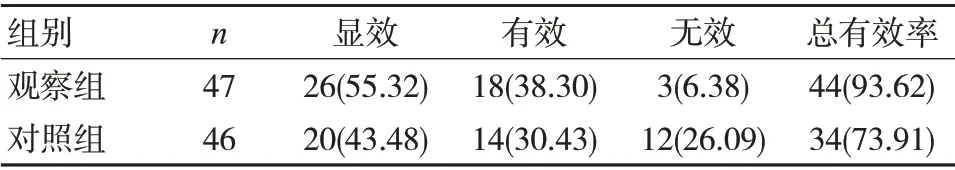

2.1 两组临床疗效比较

观察组总有效率高于对照组,差异有统计学意义(χ²=6.672,P=0.010)。见表1。

表1 两组临床疗效比较 [n(%)]

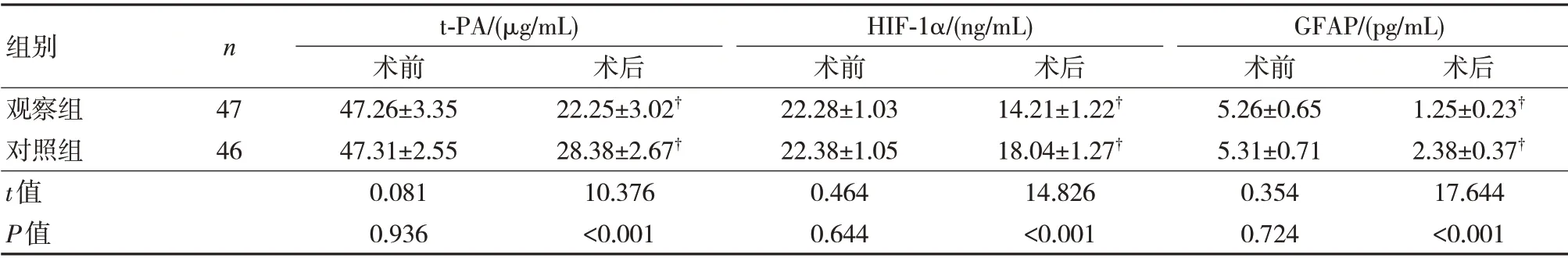

2.2 两组血清水平比较

观察组术后HIF-1α、GFAP 及t-PA 水平均较对照组低,差异有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 两组血清水平比较()

表2 两组血清水平比较()

注:†与组内术前比较,P<0.05。

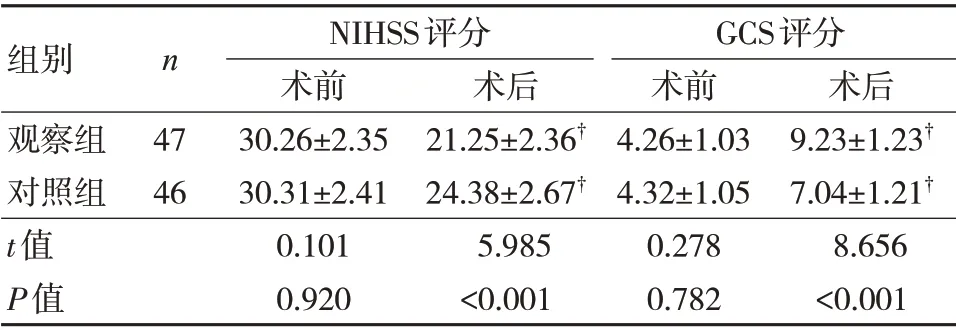

2.3 两组神经功能及意识状态比较

观察组术后NIHSS 评分较对照组低,GCS 评分较对照组高,差异有统计学意义(P<0.05)。见表3。

表3 两组神经功能及意识状态比较(,分)

表3 两组神经功能及意识状态比较(,分)

注:†与同组术前比较,P<0.05。

2.4 两组颅内压比较

术前观察组颅内压水平(30.96±1.23)mmHg(1 mmHg=0.133 kPa)和对照组(30.89±1.26)mmHg比较,差异无统计学意义(t=0.382,P=0.704)。术后观察组颅内压水平(13.25±2.35)mmHg 较对照组(16.85±3.26)mmHg 低,差异有统计学意义(t=6.098,P<0.001)。

2.5 两组并发症情况比较

观察组出现急性脑膨出、脑积水、再出血、迟发性血肿各1 例,发生率8.51%;对照组出现脑积水、再出血、急性脑膨出各3 例、迟发性血肿4例,发生率28.26%,差异有统计学意义(χ²=6.070,P=0.014)。

3 讨论

对于重型颅脑损伤,伤后最大的危害是颅内压持续升高,引起脑内代偿机制耗竭,故当前主要通过手术以充分内外减压,减轻脑移位等。标准大骨瓣开颅减压术其骨窗面积相对较大,可通过扩大手术暴露范围,彻底清除颅内血肿和坏死脑组织。但该术式多以对外减压为主,不能有效缓解颅内压所致的循环障碍。脑脊液循环重建是以类淋巴循环起点进行脑脊液循环重建,使脑脊液不流经血管周间隙,改善脑积血造成的脑脊液循环障碍,缓解脑局部受压和脑水肿。

杨燕等[6]的研究中,对重型颅脑损伤患者在标准大骨瓣开颅减压基础上予以脑脊液循环重建,结果显示观察组术后效果优于单一骨瓣开颅术组,说明脑脊液循环重建在重型颅脑损伤患者中具有一定的价值。本研究中,观察组总有效率优于对照组,提示脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术疗效显著。标准大骨瓣开颅减压术骨窗面积大,颅底组织可充分显露,可在直视下对前中颅底进行止血和彻底清除挫伤病灶,扩大颅腔容积,促使脑组织朝骨窗方向膨出,进而确保减压充分,促使脑干复位及功能恢复,联合脑脊液循环重建可将细胞外液彻底清除,利于脑脊液涌出,改善脑脊液循环,以降低颅内压,进一步提高治疗效果。

既往研究[7]显 示,颅脑损伤 后HIF-1α、GFAP 及t-PA 等因子水平会在脑内异常表达,影响神经功能和意识状态恢复。本研究中,观察组术后HIF-1α、GFAP 及t-PA 水平均较对照组低,术后NIHSS 评分较对照组低,GCS 评分较对照组高,提示脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术可下调HIF-1α、GFAP 及t-PA 水平,改善重型颅脑损伤患者神经功能和意识状态。标准大骨瓣开颅减压术中因手术整体范围扩大,可扩充颅腔容积,缓解颅内压持续升高对脑组织造成的压迫,同时采用梯形逐层进入法可有效调节脑部血流供应,改善脑细胞的功能和代谢水平,减轻意识障碍程度;联合脑脊液循环重建利用新的脑脊液循环系统将流入血管周间隙的脑脊液向基底池引流,缓解脑部缺血缺氧状况,抑制应激反应,保护脑组织营养代谢,进而改善神经功能和促进意识状态恢复。

本研究中,观察组术后颅内压水平较对照组低,说明脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术可有效降低颅内压水平。标准大骨瓣开颅减压术骨瓣大,手术显露范围相对较广,在充分显露的手术范围基础上可有效清除95%以上单侧幕上血肿[8],且骨窗下缘较低,能有效清除前、中颅窝底部病灶,减轻或去除脑干受压情况,进而使颅内压得到充分缓解,同时在损伤的脑内重建脑脊液循环,能有效避免,进一步减轻脑血流循环障碍和脑干的受压程度,降低颅内压。

此外,本研究发现,观察组并发症发生率较对照组低,说明脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术术后并发症少。脑脊液循环重建联合标准大骨瓣开颅减压术在术中可有效控制矢状窦、桥静脉等,避免遗落血肿,降低迟发性血肿发生风险。同时在类淋巴循环起点重建回流通路可避免脑积血造成的脑脊液循环障碍,以减少脑积水发生;另外除可充分解除侧裂区血管压迫外,还能替代其他组织渗透压以流体静水压作为循环动力,避免静脉回流受阻,改善局部血管供血,有效降低颅内压,避免急性脑膨出发生风险。

脑脊液循环重建联合大骨瓣开颅减压术可通过下调重型颅脑损伤患者HIF-1α、GFAP 及t-PA水平,降低颅内压,改善术后神经功能和意识障碍程度,降低并发症发生,进而提高治疗效果。